| Titel: | Howard Grubb's Aequatorial-Zwillingsteleskop. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 198 |

| Download: | XML |

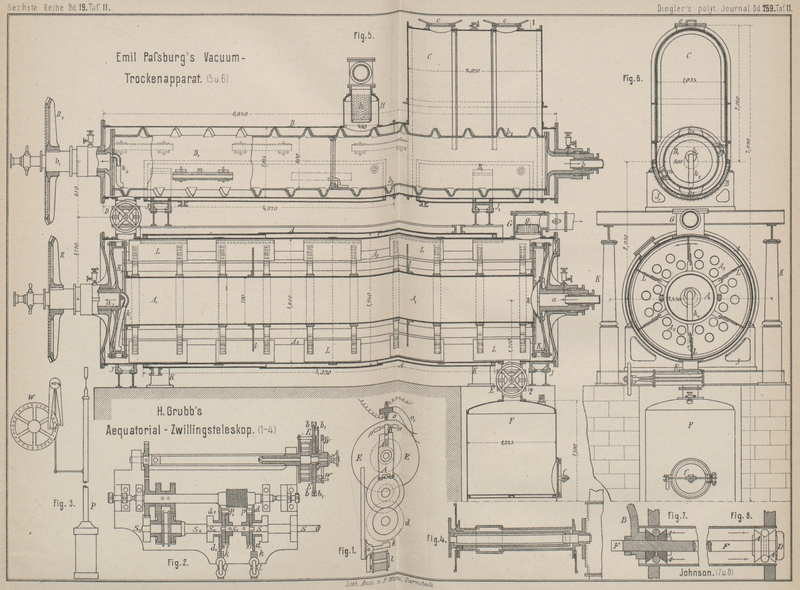

Howard Grubb's

Aequatorial-Zwillingsteleskop.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 11.

Grubb's Aequatorial-Zwillingsteleskop.

In der astronomischen Abtheilung der Industrieausstellung zu Manchester erregte, nach

dem Berichte des Scientific American vom 28. Januar

1888 * S. 10055, das Aequatorial-Zwillingsteleskop von H. Grubb, dem Verfertiger des groſsen Aequatorial-Refractors der Wiener

Sternwarte, besonderes Interesse.

Textabbildung Bd. 269, S. 197

Dieses in der Textfigur in perspectivischer Ansicht

veranschaulichte Instrument, welches neben den astronomischen Beobachtungen zugleich zu

photographischen Aufnahmen des Sternenhimmels dient, besteht aus einem 5m,18 langen Refractor von 203mm Oeffnung und einem mit ihm auf

gemeinschaftlichem Lager montirten Reflector mit übersilbertem Glasspiegel von

432mm. Beide Teleskope sind an den

entgegengesetzten Enden der Declinationsachse befestigt und bewegen sich in der

Declinationsebene unabhängig von einander, im Sinne der Rectascension aber

gemeinschaftlich. Zur Beleuchtung des Declinationskreises, des Mikrometerfeldes

u.s.w. dient ein elektrisches Glühlicht. Der Declinationskreis wird von dem

Ocularende des Teleskopes aus abgelesen, von wo aus auch die feineren Bewegungen und

Einstellungen regiert werden. Der Reflector dient nur zu photographischen Zwecken

und sein Ocular zur Einstellung der photographischen Platte in den Focus, weshalb

der Spiegel in seiner Mitte eine Oeffnung besitzt. Das Bild wird von dem Spiegel

direkt auf die empfindliche Platte geworfen. Die Expositionszeit der letzteren

schwankt zwischen einem sehr kleinen Bruchtheile einer Secunde wenn es sich um

Aufnahmen von Sonnenansichten handelt, bis zu 2 oder sogar 3 Stunden bei Aufnahme

sehr lichtschwacher Sterne oder Nebelflecke. Die Einhaltung der genauen Richtung, so

daſs eine Verschiebung des Bildes auf der empfindlichen Platte vermieden wird, ist

mit groſsen Schwierigkeiten verbunden. Wäre die scheinbare Bewegung eines Sternes,

als Folge der Umdrehung der Erde, die einzige hier in Betracht kommende Bewegung, so

würde jener Zweck durch eine möglichst gleichmäſsige Uhrwerkbewegung in einer der

Achsendrehung der Erde entgegengesetzten Richtung zu erreichen sein. Allein die

scheinbare Bewegung der Gestirne erleidet durch die astronomische Strahlenbrechung

eine Störung, in deren Folge ein Stern höher über dem Horizonte erscheint, als er in

der Wirklichkeit steht, und deren Einfluſs um so gröſser ist, je näher am Horizonte

er sich befindet. Da der scheinbare Kreislauf der Sterne parallel zum Aequator

erfolgt, die Ebene ihrer Bahn also gegen den Horizont geneigt ist, so ändert sich

vor oder nach ihrer Culmination fortwährend der Einfluſs der Refraction auf den

scheinbaren Ort der Sterne sowohl im Sinne der Rectascension als auch der

Declination. Befindet sich nun der zu photographirende Stern östlich oder westlich

vom Meridian, so läſst sich diese Störung bezüglich der Rectascension sehr nahe

dadurch ausgleichen, daſs man die Uhr ein wenig vor- oder nachgehen läſst; in Bezug

auf die Declination aber erscheint den astronomischen Photographen eine Correction

aus freier Hand zulässig. Das Spiegelteleskop ist daher, wie die Textfigur zeigt,

mit einem kräftigen Sucher von 127mm Oeffnung

ausgestattet, und dieser, um eine genaue Ortsbestimmung des Leitsternes zu

ermöglichen, mit Mikrometer versehen. Während der Exposition der Platte wird dieser

Stern mittels des Suchers beständig beobachtet und jede Verschiebung desselben aus

seinem Orte im Felde sofort aus freier Hand corrigirt, wozu besondere Vorrichtungen mit

sehr feiner Bewegung im Sinne der Declination und Rectascension dienen.

Die Säule, welche die Polarachse einschlieſst, erhebt sich aus einem, von der Seite

betrachtet, dreieckigen Gestelle, worin sich das Uhrwerk befindet. Das obere

Achsenende liegt auf Frictionsrollen, während regulirbare Gegengewichte den Druck

auf das eigentliche Lager mäſsigen. In der Textfigur ist das am Fuſse der Polarachse

sitzende gezahnte Segment sichtbar. Die in das letztere greifende Schnecke erhält

ihren Antrieb von einer mit Regulator ausgestatteten Aequatorialuhr, und diese steht

mit einem höchst sinnreichen Controlapparate in Verbindung, welcher jeden etwaigen

Fehler in ihrem Gange sofort selbsthätig berichtigt. Zum näheren Verständniſs

verweisen wir auf die Fig. 1, 2 und 3 Taf. 11. Der

Controlapparat besteht erstens aus einem von der Aequatorialuhr unabhängigen

Uhrwerke mit Compensationspendel, zweitens aus einer Vorrichtung, dem

„Detector“, welche jeden Unterschied im Gange des Normalpendels und der

Aequatorialuhr anzeigt, drittens aus einer Vorrichtung, dem „Corrector“,

welche jeden durch den „Detector“ enthüllten Fehler automatisch verbessert,

und im Wesentlichen aus zwei Organen, einem beschleunigenden, dem

„Accelerator“, und einem verzögernden, dem „Retarder“ besteht,

deren Wirkungsweise aus folgender Darstellung ersichtlich sein wird.

S S2 (Fig. 2) ist eine der

Achsen zwischen dem Werke der Aequatorialuhr und der in den gezahnten

Rectascensionssector greifenden Schnecke. Diese Achse besteht aus drei Theilen S, S1 und S2. An dem einen Ende

des Theiles S sitzt ein Zahnrad 1 und in dessen unmittelbarer Nähe, mit ihm beinahe in Berührung, an dem

Ende des Achsentheiles S1 das Zahnrad 2. Das andere Ende von S1 enthält ein drittes

Zahnrad 3, dicht neben dem am Ende des Achsentheiles

S2 befestigten Rade

4. Auf den Achsen S

und S2 sitzen lose

neben den Räderpaaren 1, 2 und 3, 4 die Messingscheiben d, d1

, an deren Seitenflächen die kleinen in diese

Räderpaare greifenden Getriebe p und p1 gelagert sind. Unter

normalen Bedingungen, wenn kein Fehler im Gange der Aequatorialuhr besteht, dreht

sich dieses System von Rädern und Getrieben als ein

Stück, d.h. die drei Achsentheile S S1

S2 laufen mit gleicher

Geschwindigkeit. Sobald aber die eine oder die andere der lose sitzenden Scheiben

d d1 festgehalten

wird, so überträgt ihr Getriebe die Bewegung von dem einen Rad auf das andere.

Hätten nun die beiden Räder 1, 2 oder 3, 4 gleich viel Zähne, so würde ihre Geschwindigkeit

immer die gleiche bleiben. Da aber ihre Zähnezahl eine verschiedene ist, so hat das

Festhalten einer der Scheiben d oder d1 eine verschiedene

Umdrehungsgeschwindigkeit zur Folge. Hat z.B. das Rad 1

des ersten Paares 30, das Rad 2 aber 29 Zähne, und

macht die Achse S in 60 Secunden eine Umdrehung, so

wird sich beim Anhalten der Scheibe d das Rad 2 im Verhältnisse von 30 : 29 geschwinder bewegen, als das Rad 1, d.h. das Achsenstück S1 wird eine Umdrehung in 58 Secunden

machen. Ebenso kann bei dem Räderpaare 3, 4 die Hemmung

der Scheibe d1 eine

Geschwindigkeitsverminderung des Achsenstückes S2 bezüglich S1 hervorbringen. In die Ränder beider Scheiben sind

sehr feine Zähne geschnitten und ihre Hemmung wird in der in Fig. 1 veranschaulichten

Weise durch den an die Armatur eines Elektromagnetes l

befestigten Kamm k bewerkstelligt.

Es erübrigt jetzt nur noch die Beschreibung des Mechanismus, welcher die

Beschleunigung oder Verzögerung der Teleskopbewegung regelt. Auf der Minutenspindel

der von einer Feder getriebenen controlirenden Uhr sitzt nämlich eine Hemmung W (Fig. 2 und 3 Taf. 11), deren sogen.

Stiftengang ebenso wenig, wie die Schwingungen des Normalpendels P durch irgend eine Abweichung im Gange der

Aequatorialuhr beeinfluſst wird. An der nämlichen Spindel ist hinter dieser Hemmung

eine Ebonitscheibe EE (Fig. 1 und 2) befestigt, welche ihre

Bewegung von der Aequatorialuhr empfängt. Diese Scheibe enthält zwei isolirte Ringe

b b1, welche mit

zwei in der Nähe des Scheibenrandes eingelassenen Platinplättchen β β1 in metallischer

Verbindung stehen. Zwischen dem Hemmungsrade und der Ebonitscheibe sitzt lose an der

Spindel ein Hebel A (Fig. 1), dessen Ende eine

zwischen den Platinplättchen β β1 gleitende Platinbrücke B trägt, welche in ihrer Mittellage auf einem in die Ebonitscheibe

eingelassenen Bergkrystallstücke ruht. Das andere Ende dieses Hebels bildet eine

Gabel, zwischen deren Zinken ein an dem Hemmungsrade befestigter Stift hineinragt.

Der Spielraum dieses Stiftes innerhalb der Gabel läſst sich mittels Stellschrauben

regeln.

Die isolirten Ringe stehen mit den oben beschriebenen beschleunigenden und

verlangsamenden Organen mittels feiner auf ihnen schleifender Platindrähte o o1 in elektrischer

Verbindung. Die Wirkungsweise der ganzen Anordnung ist folgende: Das von der

Controluhr getriebene Hemmungsrad W hat, den

Schwingungen des Pendels P entsprechend, eine

intermittirende, die von der Aquatorialuhr getriebene Ebonitscheibe E aber eine stetige Bewegung. Wenn daher Hemmungsrad

und Scheibe in gleicher Zeit eine ganze Umdrehung machen, so wird der Stift des

ersteren beständig innerhalb der Gabel des von der Ebonitscheibe vermöge der Reibung

mitgenommenen Hebels A schwingen. Die Gabelstifte sind

so eingestellt, daſs sie diese Schwingungen so lange gestatten, als der Gang der

Aequatorial- und Controluhr gleichförmig bleibt. Geht jedoch die Aequatorialuhr

bezüglich des Normalpendels nach oder vor, so kommt der besagte Stift des

Hemmungsrades mit einem der Gabelstifte in Berührung und bewirkt eine Verschiebung

des Hebels A auf der Spindel, wodurch die Brücke B mit einem der Platinplättchen β oder β1 in

Berührung kommt und einen elektrischen Strom entsendet, welcher je nach Umständen

die beschleunigende oder verzögernde Vorrichtung in Wirksamkeit setzt. Wie lange

das eine oder das andere der letzteren Organe in Thätigkeit bleibt, hängt von der

Gröſse des auszugleichenden Fehlers und dem Verhältnisse der Zähnezahl der

Räderpaare 1, 2 und 3, 4

ab. Bei den oben angenommenen Verhältnissen beträgt die Correction

\frac{1}{30}, so daſs, um einen Fehler von ⅕ Secunde zu

berichtigen, das beschleunigende oder verlangsamde Organ

\frac{30}{1}=6 Secunden in Wirksamkeit zu bleiben hat.

Unmittelbar nach erfolgter Correction nimmt der Hebel A

wieder seine normale Stellung und die Brücke B ihre

Mittellage zwischen den beiden Platinplättchen β β1 wieder an. Der elektrische Strom ist daher

unterbrochen und somit die Beschleunigung oder Verzögerung aufgehoben.

Es verdient bemerkt zu werden, daſs der in Rede stehende Mechanismus nicht nur jede

zeitliche Störung im Gange der Aequatorialuhr berichtigt, sondern auch die bereits

vorgekommenen Fehler aufhebt, eine für photographische Arbeiten sehr wichtige

Thatsache, indem sie die Unverrückbarkeit der Sternbilder auf der empfindlichen

Platte sichert. Der Apparat arbeitet mit bewunderungswürdiger Genauigkeit und erhält

die Aequatorialuhr genau innerhalb der Fehlergrenze von ⅕ bis 1/10 Secunde.

Die Detailansicht (Fig. 4) zeigt, wie die Achse des Refractors durch die röhrenförmige Achse

des Spiegelteleskopes hindurchgeführt ist, so daſs beide Teleskope bezüglich der

Declination sich unabhängig von einander bewegen.

Tafeln