| Titel: | Neuerungen im Eisenhüttenwesen. |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 289 |

| Download: | XML |

Neuerungen im Eisenhüttenwesen.

(Patentklasse 18. Fortsetzung des Berichtes Bd.

268 S. 63.)

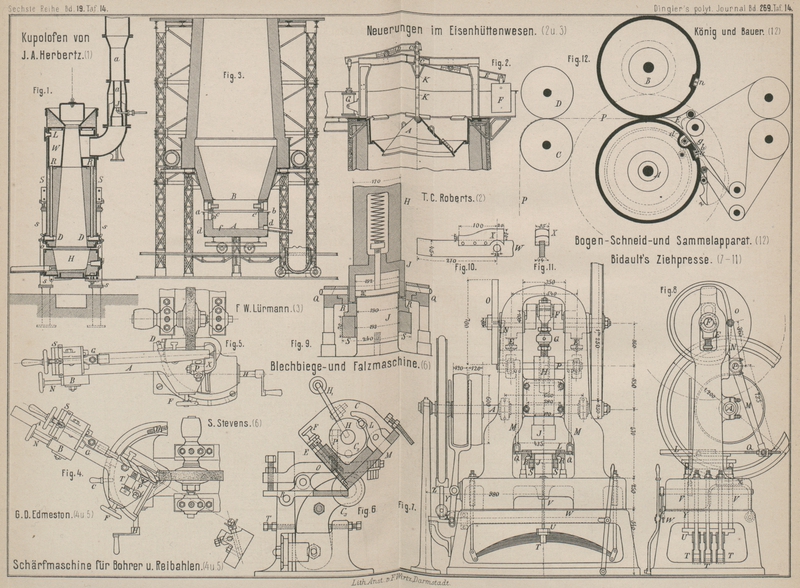

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

Neuerungen im Eisenhüttenwesen.

a) Der Hochofenprozeſs.

In The Engineering and Mining Journal, 1888 Bd. 45 * S.

288, berichtet Frank Calvin Roberts in Philadelphia

(Pa.) über eine verbesserte Aufhängung der Gichtglocke der Hochöfen, welche in

Amerika bereits bei neun Hochöfen zufriedenstellend arbeitet. Wie Fig. 2 Taf. 14 erkennen

läſst, sind an dem sich über der Gicht erhebenden Gestell zwei Balanciers D E gelagert, welche an den inneren Enden durch zwei

Glieder C mit einander verbunden sind und an den

äuſseren Enden der Kolbenstange des oscillirenden Hubcylinders G angreifen bezieh. ein Gewicht F, welches das Gewicht der Glocke A

ausgleicht, tragen. Die Stange der Gichtglocke A ist

mit der Mitte der Glieder C verbunden, so daſs erstere

beim Auf- und Abbewegen der Balanciers in gerader senkrechter Linie sich bewegt.

Mittels der Vorstecker K kann die Gichtglocke

festgestellt werden, was oftmals wünschenswerth ist. Als Hauptvortheil dieser

Einrichtung wird angegeben, daſs sich die Glocke gleichmäſsig vom Trichter entfernt

und deshalb, eine gleichmäſsige Füllung des Trichters vorausgesetzt, auch die

Begichtung gleichmäſsig stattfindet.

In D. p. J., 1887 266 * 391

ist bereits angeführt worden, welche Ziele Fritz W.

Lürmann in Osnabrück beim Baue von Hochöfen anstrebt. Dieselben gehen

hauptsächlich darauf hinaus, die unteren, den chemischen Einflüssen am meisten

ausgesetzten Partien des Ofens vom Gewichte des Schachtes möglichst zu entlasten.

Der erste Schritt in dieser Hinsicht war die Anordnung der bekannten Lürmann'schen Schlackenform; dann folgte die

Befestigung der Windformen und Kühlkästen am Rastmantel und zuletzt die Abfangung

des Schachtes durch besondere Unterconstructionen, Säulen, Mauern, Träger u.s.w.

Jetzt geht Lürmann noch einen Schritt weiter (vgl. Stahl und Eisen, 1888 S. 303) und schlägt vor, das

Ofengestell allseitig frei zu legen und Einrichtungen zu treffen, um dasselbe

erforderlichenfalls auswechseln zu können. Lürmann

unterbreitet den Hochöfnern drei Constructionen zur Begutachtung. Bei der ersten mit

durchweg cylindrischem Schachte wird von der Auswechselbarkeit abgesehen. Der

Schacht wird von der Gicht bis zur Sohle in kurze Abschnitte getheilt, die einzeln

durch besondere Console, welche an dem Eisengerüste des Ofens angebracht sind,

unterstützt werden. Die Trennungsfugen der einzelnen Theile greifen falzartig in

einander, so daſs im ganzen Schachte kein offener Spalt vorhanden ist, trotzdem aber

die einzelnen Theile sich senkrecht gegen einander verschieben können. Der das

Gestell bildende Theil ist mit einem schmiedeeisernen Mantel und Boden versehen, ruht auf

⌶-Trägern und kann also auch von unten gekühlt

werden.

Fig. 3 Taf. 14

stellt die Anordnung mit auswechselbarem Herde dar.

In der Ebene ab findet die Trennung des allseitig

freiliegenden und, wenn nöthig, auswechselbaren Herdes A von dem darüber befindlichen feststehenden Theile B des Hochofens statt. Die obere oder bezieh. und die

untere Dichtungsebene bei ab können aus Lagen gekühlter

Platten gebildet sein. Wenn die obere Lage der Kühlplatten zur Anwendung gelangt, so

kann diese an dem Theile B, d.h. an dem Rastmantel

hängen. Wird die untere Lage der gekühlten Platten gebraucht, so kann diese auf dem

Herde A ruhen. Zwischen den Dichtungsebenen bei ab, mögen dieselben aus gekühlten Platten gebildet sein

oder nicht, kann eine Schicht c, aus Thon oder Steinen

bestehend, letztere mit Mörtel o. dgl., eingesetzt sein, wodurch die Abdichtung

zwischen dem allseitig freiliegenden und auswechselbaren Herde A und dem feststehenden Theile B bewirkt wird. Der Herd A, eingefaſst mit

einem starken Mantel, welcher gekühlt werden kann, ruht auf einem fahrbaren

Untergestelle und dieses auf Schienen. Wenn die saure oder basische Ausfütterung d dieses Herdes während des Betriebes durch die

Schlacke so weit aufgelöst ist, daſs eine Ausbesserung nöthig wird (obgleich die bei

demselben von allen Seiten und von unten mögliche Kühlung den Herd viel haltbarer

machen kann), oder wenn der Boden f des Herdes durch

festes Eisen oder feste Schlacke zu sehr erhöht ist, wenn überhaupt die

Auswechselung des Herdes A erwünscht erscheint, wird

ein vorhandener gleicher Herd bis dicht an den im Betriebe befindlichen Herd A gefahren. Die Auswechselung wird nach einem Abstiche,

und kurz nach Abstellung des Windes, also dann vorgenommen, wenn sich die

Beschickung in der Ebene ab in gröſster Auflockerung

befindet.

Die Auswechselung kann dadurch schon längere Zeit vorbereitet werden, daſs man das

Innere des Herdes durch Wegnahme von Theilen der Abdichtungsschicht c untersucht, und etwaige in der Innenfläche des

Gestelles in der Ebene ab vorhandene feste Schalen

durchschlägt. Der Herd A kann auſserdem vor der

Auswechselung etwas gesenkt werden, indem man denselben durch Hydraulik, Excentriks,

Keile, Schrauben oder Kniehebel, welche in dem Untergestelle desselben oder unter

den Schienen der Eisenbahn angeordnet sind, auf den niedrigsten Punkt stellt.

Dadurch, daſs man die Steinschicht c und die etwa

dahinter befindlichen Schalen zerstört, wird eine Trennung des Herdes A von dem feststehenden Theile B in der Ebene ab ermöglicht. Nachdem man

sich überzeugt hat, daſs diese Trennung in allen Theilen der Ebene ab stattgefunden hat, werden beide Herde durch

mechanische Einrichtungen zusammen so lange vorgezogen oder geschoben, bis neue Herd

sich genau unter dem feststehenden Theile B, d.h. unter

der Ebene ab befindet. Auf diese Weise kann eine

Entleerung der Beschickung während der Auswechselung nur in den einzuwechselnden Herd vor sich

gehen. Wenn der Querschnitt des Herdes rechteckig ist, dann erfolgt der Anschluſs

der Herde unmittelbar an einander.

Ist der Querschnitt des Herdes kreisförmig, so muſs zwischen die Herde ein dem

mittleren Theile einer Brille ähnliches Anschluſsstück Angeschaltet werden. Soll

dagegen eine theilweise oder vollständige Entleerung der die Füllung des Hochofens

bildenden Beschickung vorgenommen werden, sei es, daſs die Zusammensetzung dieser

Beschickung eine für die jeweilige Schmelzung ungeeignete ist, sei es, daſs der

Hochofen ganz auſser Betrieb gesetzt werden soll, so kann dies mit Hilfe des

auswechselbaren Herdes geschehen, indem man denselben theilweise nach der einen oder

zuerst theilweise nach der einen und dann theilweise nach der anderen Seite

wegschiebt, oder indem man den Herd A ganz wegschiebt

und so den Hochofen ganz oder theilweise nach unten öffnet, und die Beschickung

herausfallen läſst. Die Unterstützungen des Schachtes des Hochofens sind so

angeordnet, daſs die Herde nach zwei Seiten zwischen denselben frei ein- und

ausgeschoben werden können.

Die in dem Untergestelle des eingewechselten Herdes oder unter den Schienen der

Eisenbahn angeordneten Hebe- und Senkvorrichtungen werden, nachdem derselbe genau

unter B angekommen ist, auf den höchsten Punkt

gestellt, und die Abdichtungsschicht c wird neu

hergestellt, so daſs der neue Herd in der Ebene ab

dicht an den feststehenden Theil B des Hochofens

anschlieſst.

Der ausgefahrene Herd A wird dann ausgebessert und zur

Wiederbenutzung bereit gestellt.

Das flüssige Roheisen kann bei dieser Anordnung an einer oder mehreren Seiten der

Herde in Pfannen, und an einer oder mehreren Seiten in Sandformen oder Coquillen

abgestochen werden.

Nach der dritten Anordnung schlieſst sich an den Theil B

der Fig. 2 ein

sich nach unten stark verjüngendes trichterartiges Gestell, welches, da es auf

Rädern läuft, ebenfalls ausgewechselt werden kann. Unter diesem Trichter befindet

sich eine fahrbare Pfanne, die, wenn sie mit Eisen gefüllt ist, durch eine leere

Pfanne ersetzt werden kann.

Als Zukunftsmusik bezeichnet es Lürmann, statt der

Pfanne eine Bessemer-Birne zu benutzen, die nach der

Füllung mit einer Windleitung verbunden werden kann, oder die Pfanne selbst mit

einer Windleitung zu verbinden, so daſs das Eisen in demselben Maſse, wie es in die

Pfanne herunterschmilzt, auf Fluſseisen verblasen und als solches abgestochen

wird.

Es verdient erwähnt zu werden, daſs auch in Amerika gleiche Bestrebungen sich geltend

machen. So wurde im J. 1885 an E. Walsh jun. in St.

Louis ein Nordamerikanisches Patent Nr. 366282 ertheilt, nach welchem der obere

Theil des Ofenschachtes durch eine zweite, auf der unteren stehende Säulenreihe

unterstützt wird. Dort wird auch vorgeschlagen, die Steinfugen des unteren

Ofentheiles stark nach innen geneigt anzuordnen, um die Steine durch das Bestreben,

nach innen zu rutschen, fest mit einander zu verbinden (vgl. auch 1887 264 * 220).

In der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1888 Bd. 36 S. 161, beschäftigt sich Friedrich Toldt in Neuberg mit der zweckmäſsigsten Gestalt der Hochöfen.

Nach Besprechung der über diesen Punkt schon bekannt gewordenen Meinungen von v. Tunner, Felix Brabant, Lürmann, Walsh und Bell kommt Toldt zu

folgenden Schlüssen: Die Weite der Gicht soll möglichst klein sein; eine Erweiterung

des Schachtes gegen die Rast hin ist für die richtige Materialvertheilung im Ofen

erwünscht; der Rastanschluſs soll ziemlich tief gelegt werden; die Gestellweite ist

von der zu erzeugenden Roheisensorte abhängig; die Wahl derselben ist mit Rücksicht

auf die dem Hochöfner noch während des Betriebes zur Verfügung stehenden Mittel zu

geringen Aenderungen dieser Weite nicht von besonderem Einflüsse; die Rastweite darf

nicht zu groſs sein; je einfacher das Profil, um so günstiger ist der Betrieb;

besonders sind Winkel im Ofen möglichst zu vermeiden; am Rastanschlusse aber ist ein

Winkel wünschenswerth; die Rast kann unter Umständen etwas höher als die

Schmelzzonengrenze nach unten liegen, um das gleichzeitige Eintreten der zugleich

aufgegebenen Materialien in die einzelnen Ofenzonen, was Toldt als obersten Grundsatz aufstellt, beim gleichmäſsigen Ofenbetriebe

anzustreben. Ein schlanker Ofen kommt seinen Profillinien nach der Linie der

Reductionszonengrenze nahe und ist deshalb nach Toldt's

Ansicht ein Profil mit kleinen Weiten einem anders gestalteten Profile meistens

überlegen.

In Iron, 1888 Bd. 31 S. 292, berichtet John M. Hartmann über die Gestelle von (amerikanischen)

Hochöfen (vgl. auch Stahl und Eisen, 1888 S. 225). Aus

dem Berichte ist hervorzuheben, daſs die Amerikaner unter dem Gestelle eine 20cm weite Spiralröhre anordnen, deren eines Ende

mit dem Schornsteine der Kessel und dem Winderhitzer verbunden ist, während das

andere Ende in eine in der Gieſshalle befindliche Feuerung hineinreicht. Dadurch

soll es möglich sein, nach Bedarf heiſse oder kalte Luft durch die Röhren zu führen

und dementsprechend den Boden des Ofens zu heizen oder zu kühlen. Man will auf diese

Einrichtung dadurch gekommen sein, daſs in Folge des schnellen angestrengten

Betriebes der amerikanischen Oefen trotz dünnwandiger Gestelle und starker gekühlter

Eisenpanzer das Eisen doch oftmals durchbreche.

Daſs der Betrieb der amerikanischen Hochöfen mit einer unverhältniſsmäſsigen

Verschwendung an Koks verbunden ist, beweist Lürmann

(vgl. Stahl und Eisen, 1888 S. 229) an den

Betriebsnachweisen des Ofens Nr. 2 der Union Steel

Company in Chicago.

Heinrich Macco in Siegen gibt den Winderhitzern (*D. R.

P. Nr. 43119 vom 30. August 1887) eine quadratische Gestalt und legt sie Seite an

Seite neben

einander, so daſs schädliche Räume, wie sie bei kreisförmigem Grundrisse immer

vorhanden sind, nicht entstehen.

Innerhalb des schmiedeeisernen Mantels werden die Seitenwände aus nach innen

durchgebogenen Gewölben hergestellt. Als Widerlager derselben dienen die

abgestumpften Kanten des Eisenmantels; es ist jedoch durch eine zusammendrückbare

Zwischenlage zwischen Gewölbe und Widerlager dafür gesorgt, daſs der Eisenmantel bei

Ausdehnung des Mauerwerkes nicht aus einander gesprengt wird. An Stelle der

Zwischenlagen können dehnbare Verankerungen angeordnet werden.

Nach Ledebur (vgl. Stahl und

Eisen, 1888 S. 223) unterwirft man in amerikanischen Gieſsereien das

Roheisen fortlaufenden Prüfungen bezüglich seiner Eigenschaften.

Von dem zu untersuchenden Roheisen wird jedesmal 7k,5 in einem Graphittiegel geschmolzen. Um dasselbe auf seine Dünnflüssigkeit

zu prüfen, gieſst man eine abgewogene Probe in eine aus grünem Formsande

hergestellte Guſsform eines Stabes von 30,cm4

Länge, 2cm,54 Breite und 1mm,5 Dicke von dem einen Ende her ein. Die

Guſsform läuft zwar niemals vollständig aus; je länger aber der Abguſs wird, desto

dünnflüssiger ist das Metall. Ein Stab mit den gleichen Abmessungen, jedoch mit

einer Rippe an der einen Seite, hat den Zweck, eine Schluſsfolgerung zu ermöglichen,

ob das Guſseisen starke Neigung zum Verziehen besitzt, ob mithin leicht Spannungen

in den Guſsstücken entstehen. Von einem gemeinschaftlichen Eingusse aus werden

sodann zwei Stäbe gegossen, beide 30cm,4 lang, der

eine 1cm,27 im Quadrate, der andere 2cm,54 breit und 25mm stark. Die beiden Endflächen jedes Stabes werden in der Guſsform durch

eingelegte Guſsschalen gebildet, deren Abstand von einander genau 30cm,72 beträgt. Bei einer Schwindung gleich 1/96 der

ursprünglichen Länge, welche man als die durchschnittliche Schwindung des Guſseisens

anzunehmen pflegt, würden demnach die erkalteten Stäbe genau 30cm,4 lang sein. Sechs Paar solcher Stäbe werden

gegossen und, nachdem man die Schwindung jedes einzelnen gemessen hat, um ein gutes

Durchschnittsergebniſs zu erhalten, zu den Festigtkeitsprüfungen verwendet. Letztere

bestehen theils aus Belastungs-, theils aus Schlagproben. Die Belastungsproben

werden auf einer Maschine ausgeführt, im Wesentlichen aus einem Hebel mit

verschiebbarem Gewichte bestehend, welche selbsthätig die stattfindende Einbiegung

bei jeder Belastung verzeichnet. Die Schlagproben werden mit einem Fallgewichte von

12k,5 ausgeführt, der erste Schlag aus 1cm,27 Höhe, dann jedesmal 0cm,32 höher, bis der Bruch erfolgt. Ein Stift

verzeichnet auch hier die stattfindende Einbiegung bei jedem Schlage, ein anderer

das Zurückgehen des Stabes nach dem Schlage.

Alsdann wird noch die Härte der Stäbe mittels einer von Professor Turner in Birmingham gebauten Maschine gemessen, die

Härtung, welche das Guſseisen an den Enden bei der Berührung mit den eisernen

Guſsschalen erfahren

hat, geprüft, und die Beschaffenheit des Kornes mit Hilfe einer Lupe besichtigt.

Ueber alle diese Beobachtungen wird Buch geführt, und die Probestäbe werden für

spätere Vergleiche aufbewahrt.

Stn.

Tafeln