| Titel: | Ueber die Herstellung gewebter Spitzen. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 301 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung gewebter

Spitzen.

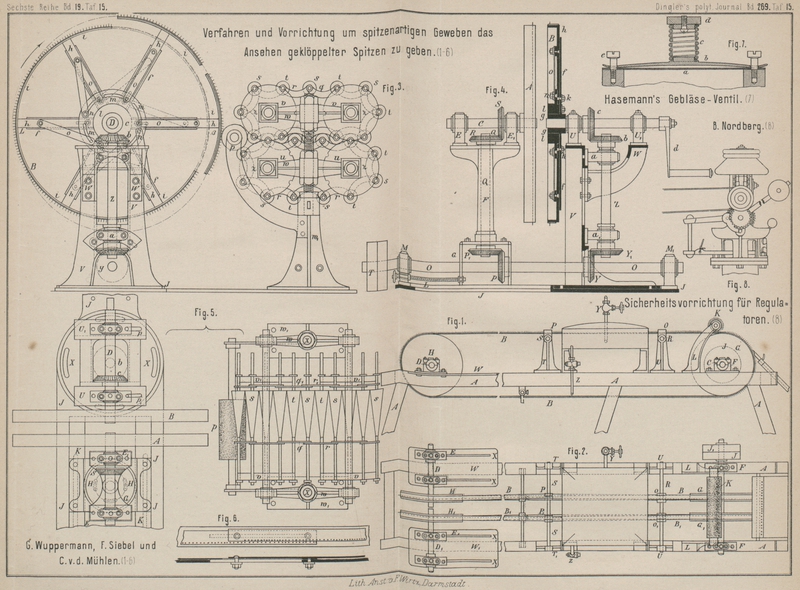

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 15.

Ueber die Herstellung gewebter Spitzen.

Seit ungefähr zwei Jahren kommen im Handel wollene Spitzen in den verschiedensten

Farben vor, welche sich besonders durch ihren niedrigen Preis auszeichnen und in

Folge dessen in der Putzmacherei und Confection eine groſse Verwendung finden. Der

niedrige Preis dieser Spitzen ergibt sich aus deren Herstellungsweise, sie sind

nicht geklöppelt, gehäkelt u.s.w., sondern auf dem Webstuhle angefertigt und dann

einem Appretur verfahren unterworfen, durch welches ihnen das Aussehen der echten

Spitzen gegeben wird.

Das Verfahren und die zur Ausführung dieses Verfahrens dienende Vorrichtung, den

durch die Webeart spitzenartig vorbereiteten Geweben das Ansehen echter Spitzen zu

geben, rührt von Gustav Wuppermann, Friedrich Siebel

und Caspar von der Mühlen, sämmtlich in Barmen, her und

ist Gegenstand des *D. R. P. Kl. 8 Nr. 35509 vom 19. Mai 1885.

Das Verfahren besteht darin, daſs das vom Webstuhle kommende Gewebe durch eine

Vorrichtung geführt wird, in welche es in seiner natürlichen Breite, also im

trockenen Zustande eintritt, an den Kanten gefaſst, nach links und rechts in die Breite gezogen, dann

bei fortgesetztem Auseinanderziehen einer Dämpfung unterworfen und in ausgedehntem

Zustande leicht getrocknet wird. Durch das Dämpfen werden die Kettenfäden weich und

plastisch und kommen in Folge des Auseinanderziehens des Gewebes in eine Wellenform,

die sie, da das Trocknen dem Dämpfen sogleich folgt, auch beibehalten, wenn die

Waare nicht mehr gespannt ist.

Die Vorrichtung gleicht im Wesentlichen einer Spannrahmenmaschine mit Nadelketten,

wie solche zum Ausbreiten, Strecken, Spannen und Trocknen benutzt wird. Während aber

der Zweck der letzteren der ist, das durch das Weben entstandene oder durch die

Behandlung in der Färberei und Appretur hervorgerufene „Schieflaufen“ der

Fäden zu beseitigen, um der Waare ein ganz regelrechtes Aussehen zu geben, d.h.

Kette und Schuſs rechtwinkelig zu einander erscheinen zu lassen, so hat die

vorliegende Vorrichtung gerade den Zweck, den Kettenfäden der spitzenartig gewebten

Waaren die ursprüngliche, im Wesentlichen rechtwinkelige Lage zu den Schuſsfäden zu

nehmen, sie aus der geraden, zur Kante parallelen Richtung zu bringen und ihnen eine

bleibende Wellen form zu geben.

Die Vorrichtung besteht aus einem passend construirten und zusammengefügten Gestelle

A. Auf demselben ruht an der vorderen Seite (Fig. 1 und 2 rechts Taf.

15) die Achse C in Lagern F; hinten (Fig. 1 und 2 links) sind zwei Achsen

DD1 auf besonderen

Unterlagsplatten WW1

mit Längsschlitzen X X1

in Lagern EE1 beweglich

und in der Wagerechten etwas drehbar montirt. Auf diesen Achsen sitzen zwei

Scheibenpaare GH, G1

H1 und die Achse C trägt ferner die feste und lose Antriebsscheibe JJ1. Ueber je ein

Scheibenpaar GH und G1

H1 ist ein in Abständen

von 6 bis 8mm mit Nadeln besetztes Band BB1 gezogen und über

den Scheiben GG1 ist

eine Bürstenwalze K in den Lagerbocken L so montirt, daſs sie gerade sanft auf die Scheiben

bezieh. die über dieselben laufenden Nadelbänder drückt und durch Reibung mit ihnen

umläuft und den auf die Bänder gelegten Stoff in die Nadeln eindrückt. Die Scheiben

GG1 und HH1 sind mit ihren

Nadelbändern verschiebbar, so daſs die letzteren der jeweiligen Breite der zu

bearbeitenden Waare entsprechend eingestellt werden können. Auf ihrem Wege von G bis H werden die

Nadelbänder zwischen den in der Breitenriehtung verstellbaren Führungskluppen OO1 und PP1 geführt und durch

diese gezwungen, erst (zwischen G und O) eine ziemlich stark divergirende Richtung

einzunehmen, zwischen O und P ebenfalls noch aus einander zu gehen, doch weniger als von G bis O, und dann von G bis H wieder zu

convergiren, um bei H etwa die Weite zwischen OO1 einzunehmen, damit

die nun ausgespannte Waare bequem von den Nadelbändern abgenommen werden kann. Die

Kluppen OO1 und PP1 sind auf Spindeln

R und S in den Lagern

T und U mittels

Stellschrauben befestigt

und können leicht in der Breitenrichtung der Maschine verstellt werden.

Zwischen den Kluppen O und P ist ein Dämpfkasten aufgestellt, durch welchen die Nadelbänder mit der

Waare hindurchgeführt werden, damit letztere angefeuchtet und gedämpft und hierdurch

geschmeidiger und plastischer wird, so daſs die Kettenfäden leicht in die ihnen

vorgeschriebene Lage übergehen können, um beim Trocknen in derselben zu verbleiben.

Der Dämpfkasten ist von bekannter Construction. Er besteht aus einem

parallelepipedischen Gefäſse mit oberem Siebboden, in welches durch das Rohr Y Dampf eingeleitet wird, während das

Condensationswasser durch das Rohr Z austritt.

Es liegt zunächst in der Natur des hier in Rede stehenden Gewebes, eine groſse

Erweiterung in der Breite zuzulassen, da dasselbe sehr locker ist. Die Bindung ist

eine derartige, daſs der Schuſs nie die ganze Breite des Gewebes direkt durchläuft,

sondern seinen Weg sprungweise macht und jeweils mit einem Bündel Kettenfaden

wiederholt sich verbindet, um dann auf ein anderes Bündel überzugehen, sich mit

diesem ebenso und vielleicht mit einer kleinen Abänderung einige Male zu verbinden

u.s.w., bis die ganze Breite durchlaufen ist, um auf dem Rückwege dasselbe Spiel zu

wiederholen, jedoch die Kettenfadenbündel anders wählend als zuvor.

Die Art und Weise, wie diese sprungweise Einführung des Schuſsfadens erfolgt, hängt

von dem zu erzeugenden Muster ab und ist also Sache des Webers, hat aber keinen

Einfluſs auf das Appreturverfahren.

Wenn nun ein solches Gewebe, indem es durch die Nadeln der Vorrichtung an beiden

Seiten festgehalten ist, durch die Nadelbänder gleichzeitig nach links und rechts in

die Breite gezogen wird, wie es bei der vorliegenden Vorrichtung der Fall ist, so

werden die Kettenfäden abwechselnd nach links und rechts gezogen und nehmen die

Wellenform an. Diese sollen sie aber beibehalten, und damit dieses geschieht, muſs

die Reihenfolge der von der Vorrichtung ausgeführten Operationen eine ganz bestimmte

sein.

Bei den gewöhnlichen Spannrahmenmaschinen wird die Waare feucht in dieselben

eingeführt, sei es, daſs sie vorher mit einer Appreturmasse behandelt oder aus

irgend welchem Grunde angefeuchtet worden ist. Durch diese Operation werden die

Fäden zusammengezogen und die Waare wird schmäler und bisweilen auch etwas kürzer.

Der Zweck der bekannten Spannrahmen und Trockenmaschinen ist es nun, diesen Verlust

an Längen- und Breitenmaſs wieder auszugleichen, oft auch etwas mehr als nur zu

ersetzen. Nebenbei soll dem Gewebe Geschmeidigkeit gegeben und etwaige Appretur- und

Webefehler sollen beseitigt werden.

Ganz anders dagegen ist die Reihenfolge und Wirkungen der Operationen bei

gegenwärtigem Verfahren und anders ist der Zweck der dabei verwendeten

Vorrichtung.

Hier wird die Waare trocken in die Vorrichtung eingeführt, und erst, nachdem sie

schon erbreitert ist und während dieses noch vor sich geht, wird sie heiſsen Dämpfen

ausgesetzt, um dadurch die thierische (Woll-)Faser zu erweichen. Dann hält die

Vorrichtung die Waare noch eine kurze Zeit, damit sie erkalten kann und so, wenn

abgenommen, die neue Form mit wellenförmig verlaufenden Kettenfäden behält. Das

Trocknen wird dabei nicht künstlich beschleunigt.

Durch Ausübung dieses Verfahrens unter Verwendung der vorgehend erläuterten Maschine

ist es nur möglich, die durch die Webeart spitzenartig vorbereiteten Gewebe derart

zu verändern, daſs ein spitzenartiges Muster zum Ausdrucke kommt, wenn die Spitze

flach und geradlinig aufliegt. Nun sollen die Spitzen aber als Besatz eines Kleides

oder auch zu einem ganzen Kleide benutzt, „conisch“ und in Falten sich legen,

so zwar, daſs jede Falte wieder den Theil eines Kegels bildet, welcher mit seiner

Spitze an dem Bördchen liegt und dort festgenäht wird.

Caspar von der Mühlen und Friedrich Siebel in Barmen bringen nun die Falten gleich beim Appretiren

in die Spitze, d.h. sie behandeln sie so, daſs bei geraden Bördchen der zackige und

gemusterte Theil sich „conisch“, d.h. wie der Mantel eines Kegels und in

gleichmäſsige halten legt, und daſs diese Falten beliebig tief oder breit in die

Waare eingeprägt werden. Das zu diesem Zwecke zu beobachtende Verfahren ist im

Grunde dasselbe, wie das durch *D. R. P. Nr. 35509 geschützte und vorstehend

beschriebene: Die Spitze wird trocken aufgenadelt, langsam aus einander gezogen,

währenddessen heiſsen Dämpfen ausgesetzt, um plastisch und weich zu werden, dann auf

den Maschinen etwas zusammengehen gelassen, damit sie bequem abgenadelt werden

kann.

Während aber nun hiermit nach dem alten Verfahren die Operation beendet ist, kommt

jetzt die Spitze noch zwischen zwei conische, cannellirte Walzen, die zahnartig in

einander greifen, und in Bezug auf ihre Mittelpunkte einander genähert oder von

einander entfernt werden können bezieh. auch heizbar sind, oder zwischen zwei

doppelte, endlose Gliederketten, deren Verbindungsbolzen zwischen den Kettenpaaren

Kegel bilden und wobei die Entfernung von Glied zu Glied, von Kegelachse zu

Kegelachse gleich dem doppelten Durchmesser der Kegelbasis ist oder etwas mehr, so

daſs die eine Kegelkette zum Theile in die andere eingesenkt werden kann und

folglich ein zwischen beiden Ketten liegendes Gewebe eine Wellenform annehmen muſs,

mit nach einer Seite tiefen, nach der anderen Seite schwächer werdenden Wellen.

Damit aber dieses möglich wird, muſs die dem Patente Nr. 35509 zu Grunde liegende, in

den Fig. 1 und

2 Taf. 15

dargestellte Maschine so abgeändert werden, daſs sie die Erweiterung der Spitze

derartig bewirkt, daſs dieselbe am Bördchen weniger, am anderen (Zacken-)Rande mehr

aus einander gezogen wird, und zwar sowohl in der Länge als auch in der Breite. Die

Spitze muſs „conisch“ erbreitert werden, d.h. so daſs sie die vielfache

Abwickelung eines abgestumpften Kegels bildet.

Die Maschine, welche das „conische Erbreitern“ und das in „Wellenlegen“

der gewebten Spitzen ausführt, ist durch das *D. R. P. Kl. 8 Nr. 42844 vom 6. Mai

1887 geschützt und in den Fig. 3 bis 5 Taf. 15 und Textfig. 1 bis 3

dargestellt. Derjenige Theil derselben, welcher die erste Operation, also das

conische Erbreitern bewirkt, besteht im Wesentlichen aus zwei groſsen

Arbeitsscheiben A und B,

welche jede für sich auf einer besonderen Achse C

bezieh. D aufgekeilt und unabhängig von einander

drehbar sind, Achse C ruht in den beiden Lagern EE1 auf dem

Säulenständer F.

Fig. 1., Bd. 269, S. 304

Fig. 2., Bd. 269, S. 304

Dieser selbst steht auf einem Lagerstuhle G und ist mittels des rund abgedrehten Fuſsflansches so

darauf befestigt, daſs er in wagerechter Richtung gedreht werden kann, was durch die

in dem Fuſsflansche angebrachten Rundschlitze H

ermöglicht wird. Der Lagerstuhl G steht auf einer

Fundamentplatte J mit gehobelten Führungsleisten und

Längsschlitzen K, so daſs er, wenn die

Befestigungsschrauben, mit denen er auf J aufgeschraubt

ist, gelöst sind, mittels der Schraube L und einer in

ihm passend angebrachten Mutter in der Längsrichtung mitsammt dem Säulenständer und

der auf ihm befestigten Theile, Lager, Achse und Scheibe (ECA) in der Längsrichtung verschoben werden, also Scheibe A der Scheibe B in

paralleler Richtung genähert oder von ihr entfernt werden kann. Schraube L findet ihren Stützpunkt im Lager M, das ebenfalls auf der Fundamentplatte J, aber unverrückbar sitzt. Lager M nebst Lager M1, die beide auf der Fundamentplatte J stehen, dienen zur Lagerung der Hauptachse O der Maschine. Die letztere geht durch den Lagerstuhl

G hindurch, unter welchem sie das Kegelrad P trägt, das mit dem gleichen Rade P1 auf der senkrechten

Achse Q, die durch die Säule F hindurchgeht, in Eingriff steht. Oben auf der Achse Q sitzt das Kegelrad R,

das mit dem Zahnrade S auf der Achse C zusammen

arbeitet, woraus sich die Inbetriebsetzung der Scheibe A von der Hauptachse O aus ergibt.

Fest- und Losscheibe T dienen zur Aufnahme der

Betriebskraft von einer Transmission.

Die Scheibe B sitzt am inneren Ende der Achse D, der Seheibe A

gegenüber. Achse D ist ähnlich wie C in zwei Lagern U und U1 gelagert. U1 steht auf der an V angeschraubten Console W. Der Ständer V ist, ähnlich wie der

Säulenständer F auf dem Lagerstuhle G, auf der Fundamentplatte J drehbar befestigt, indem sein runder Bodenflansch in geeigneten

Führungen und mittels der Schlitze X bis zu einem

gewissen Grade in der Wagerechten gedreht werden kann.

Rechts vom Ständer V sitzt nun auf der Hauptachse O ein gleiches Kegelrad Y

wie P, das mit dem Rade Y1 auf der senkrechten Achse Z in Eingriff steht, welch letztere in Halslagern a und a1 am Ständer V ruht und

oben das Kegelrad b trägt, das seinerseits mit dem ihm

gleichen Kade c auf der Achse D in Eingriff steht.

Aus der beschriebenen Anordnung folgt, daſs die Scheiben A und B in gleicher Richtung und mit gleicher

Geschwindigkeit von der Hauptachse O aus in Umdrehung

versetzt werden können. Um die Maschine für Versuche und zum Mustermachen, statt von

einer Transmission, mit der Hand regieren zu können, ist am freien Ende der Achse

D eine Kurbel d

angebracht.

Wenn nun die beiden als gleich groſs vorausgesetzten Scheiben A und B von je einem Nadelbande umgeben und

mittels der drehbaren Ständer F und V divergirend gegen einander gestellt werden, wie es

die schematische Textfig. 1 andeutet, und man dreht

dieselben in der Richtung des Pfeiles (Fig. 3 Taf. 15), und legt

an der genäherten Seite beider eine Spitze so auf, daſs z.B. das Bördchen auf der

Scheibe A, die Zackenseite auf der Scheibe B aufgenadelt wird, so wird die Wirkung in Beziehung

auf die Spitze genau dieselbe sein, wie bei der durch * D. R. P. Nr. 35509

geschützten Maschine. Die Spitze wird nach und nach aus einander gezogen, erreicht

an der der Eingangsstelle diametral entgegengesetzten Seite ihre gröſste Breite,

läuft dann wieder etwas zusammen, bis sie von den Nadelbändern abgenommen wird.

Während des Erbreiterns kann die Spitze mittels einer geeigneten Dämpfvorrichtung

ebenfalls gedämpft werden und wir hätten also somit dasselbe Verfahren und die

ähnlich wirkende Vorrichtung wie früher. Nun soll aber die Spitze an der Zackenseite

mehr ausgezogen werden, d.h. eine gleichzeitige Streckung erfahren und zwar in der

Länge.

Um dies zu erreichen, muſste zu der bisher beschriebenen Maschine ein neues Element

hinzukommen, welches den einen wesentlichen Theil der Verbesserung ausmacht. Es ist

die Scheibe B so construirt, daſs man ihren Umfang

beliebig vergröſsern kann, natürlich muſs auch das Nadelband dieser Erweiterung

folgen können. Sie ist deshalb nicht aus einem Stücke angefertigt, sondern aus Segmenten i zusammengesetzt, welche an Armen h sitzen, die auf den an die Nabe g angegossenen Armen f mit

Hilfe der Schrauben k verstellt werden können (Fig. 3 und 4 Taf. 15).

Damit die Verschiebung bei allen Armen gleich groſs und gleichzeitig bewirkt wird,

ist auf Nabe g eine Nabe l

mit Scheibenkranz genau passend aufgesetzt. In diesem Scheibenkranze sind

concentrische Schlitze m eingeschnitten, in welchen

Bolzen n stecken und darin verschoben werden können.

Mit diesen Bolzen sind die Stangen o an einem Ende

verbunden, während deren andere Enden gelenkig mit den Armen der

Scheibenkranzsegmente zusammenhängen. Wenn also nun die Bolzen n in den Schlitzen m

verschoben werden, ziehen die Stangen o die Segmentarme

und die Segmente selbst nach innen oder schieben sie nach auſsen und der Durchmesser

bezieh. der Umfang der Scheibe wird verändert.

Würden nun aber beide ursprünglich conachsial zu einander stehenden Scheiben auch bei

verändertem Durchmesser conachsial zu einander bleiben, so würde dies das Aufnadeln,

wenn auch nicht unmöglich machen, so doch wesentlich erschweren, so daſs der Werth

der Maschine in Beziehung auf Leistungsfähigkeit ein geringer würde; denn wenn die

eine Scheibe 10 bis 100mm über der anderen an der

Einlauf- oder Aufnadelseite vorstehen würde, wäre es schwer, die Spitzen gut und

gleichmäſsig aufzunadeln. Die Scheibe muſs deshalb ferner mit einer Einrichtung

verbunden sein, durch welche es möglich wird, trotz gröſseren Durchmessers der

einen, die Einlaufseiten beider Scheiben in gleicher Höhe zu erhalten, so daſs die

Projectionen der Umfangskreise beider Scheiben zwei sich innen berührende Kreise

bilden (Textfig. 3).

Fig. 3., Bd. 269, S. 306Der Mittelpunkt bezieh. die geometrische Achse der Scheibe mit

veränderbarem Durchmesser muſs zu diesem Zwecke ebenfalls verstellbar sein. Es sind

deshalb die Lager U und U1 auf dem Ständer V bezieh. der Console W mittels der Schlitze

pp1 verschiebbar

und auch die Lager aa1

sind verstellbar angeordnet. Diese letzteren können aber, ebenso wie die von ihnen

geführte Achse Z, eine Drehbewegung ausführen, indem

sich letztere um den Durchschnittspunkt ihrer geometrischen Achse mit der geometrischen

Achse von O dreht und es bleiben in Folge dessen die

Räder Y1 und b in richtigem Eingriffe mit den Rädern Y und c. Bei groſser Verschiebung der Achse D kann es nothwendig werden, daſs das Rad b etwas gehoben werden muſs.

Auf diese Weise wird es möglich, die Achsen der Scheiben A und B in wagerechter Richtung gegen

einander so zu verschieben (eigentlich nur die Achse von B), daſs auch bei beliebig gröſser werdendem Durchmesser von B die Aufnahmeseiten in gleicher Lage bleiben, also

ihre Projectionen sich berühren.

Wenn man nun die Umfänge der beiden Scheiben durch ein Netz von Umhüllungslinien

verbindet, wie es Textfig. 2 andeutet, so bilden

diese den Mantel eines schiefen abgestumpften Kegels, dessen Mantellinien an der

Aufnahmeseite am kürzesten, an der diametral gegenüberliegenden Seite am längsten

sind und wobei die Umfänge der beiden Grundflächen im Verhältnisse der Durchmesser

von einander verschieden sind. Diese Umhüllungsfläche (für den Zweck des conischen

Erbreiterns der Spitze jedoch nur zur Hälfte des Kegels) bildet die in

continuirlichem Gange stetig aufgenadelte Spitze. Berücksichtigt man dann noch, daſs

die beiden Scheiben, wie schon oben erläutert worden, auch noch convergirend gegen

einander gestellt werden, so ist einleuchtend, wie dieselben, wenn das Bördchen an

der unveränderlichen Scheibe aufgenadelt wird, die Spitze an der Zackenseite in

Länge und Breite ausgehen und diese so die Form eines Kegelmantels annehmen

muſs.

Die währenddessen auf sie einwirkende Dämpfung hat hierbei denselben Effect, wie bei

dem Verfahren des *D. R. P. Nr. 35509. Von α in Fig. 3 Taf. 15

ausgehend, kommt also die Spitze bei β in dem

gewünschten kegelförmig ausgebreitetem Zustande an.

Nun muſs sie noch der zweiten Operation unterzogen werden, durch welche sie in

gleichmäſsige kleine Wellen gelegt wird. Eine Bürstenwalze p nimmt deshalb die Spitze von den Nadelscheiben ab und führt sie in den

zu diesem Zwecke mit der Ausbreitevorrichtung in direktem Zusammenhange stehenden

Apparate. Dieser besteht aus zwei endlosen Gliederkettenpaaren qq1 und rr1 (Fig. 3 und 5 Taf. 15). Die Dreh- oder

Verbindungszapfen eines jeden Kettenpaares bilden conische Stege s und t, und die

Entfernung von Glied zu Glied, von Steg zu Steg ist so bemessen, daſs die Stege oder

Kegel der einen Kette in die Lücken der anderen zu liegen kommen. Die Ketten qq1 und rr1 werden um

Rollenpaare uu1 und vv1 gelegt, so daſs das

oben erwähnte Einlegen der kegelförmigen Stege der einen Kette in jene der anderen

stattfindet, sobald die Achsenträger w der Rollen u und v in senkrechter

Richtung nahe genug an einander gerückt sind, wie es Fig. 3 Taf. 15 und Textfig. 3 veranschaulicht.

Von geeigneter Stelle aus werden die Rollen u und v in mit der linearen Fortbewegung der Spitze

entsprechende Bewegung versetzt und mit ihnen also auch die Ketten und die zwischen

denselben liegende Spitze muſs sich demnach der durch die Kegelketten gebildeten

Wellenform anpassen. Diese Wellenform ist an der dünnen Kegelseite – Bördchenseite

der Spitze – gleich Null und nimmt nach der anderen Seite zu. Das Bördchen bleibt

also gerade; denn tiefer als bis zur Berührung der Kegelachsen oder Kettenrollen

können die Ketten überhaupt nicht einander genähert werden. Damit aber die Wellungen

in Tiefe und Länge (Breite der Spitze) verändert werden können, sind die

Rollenträger u und v auf

den Ständern w1, deren

Ende eine starke Schraube x bildet, mittels Mutter und

Gegenmutter senkrecht verstellbar befestigt.

Damit endlich auch nur eine Seite der Kette gesenkt werden kann, ruhen die

Lagerfutter der Rollenachsen in drehbaren Zapfen z,

welche also ohne Zwang eine geneigte Lage der Achsen zulassen.

Endlich sind die Kegelketten noch wagerecht verschiebbar, Stellringe sichern auf

ihren Achsenzapfen die jeweilige Lage.

Aus dieser Anordnung geht hervor, daſs der Spitze jede Wellung gegeben werden kann.

An Stelle der Kegelkette können cannellirte Kegelwalzen treten, welche zahnartig in

einander laufen, wie es Textfig. 4 zeigt. Die

Anwendung derartiger Kegelwalzen gestattet aber nicht die Hervorbringung

verschiedenartiger Wellungen ohne ein Auswechseln derselben, auch ihr Antrieb ist

wegen der im Winkel zu einander liegenden Achsen umständlicher.

Fig. 4., Bd. 269, S. 308Fig. 5., Bd. 269, S. 308Die Befestigung des Nadelbandes auf der Scheibe mit veränderbarem

Durchmesser geht aus Fig. 6 Taf. 15 hervor. Das eine Ende des Bandes sitzt fest auf einem

Segmente, das andere kann mittels eines Schlitzes und einer Schraube innerhalb der

nöthigen Grenzen darauf verschoben werden.

H. Glafey.

Tafeln