| Titel: | Neuere Oeldampfbrenner. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 337 |

| Download: | XML |

Neuere Oeldampfbrenner.

(Patentklasse 4 und 26. Fortsetzung des Berichtes

Bd. 263 S. 374.)

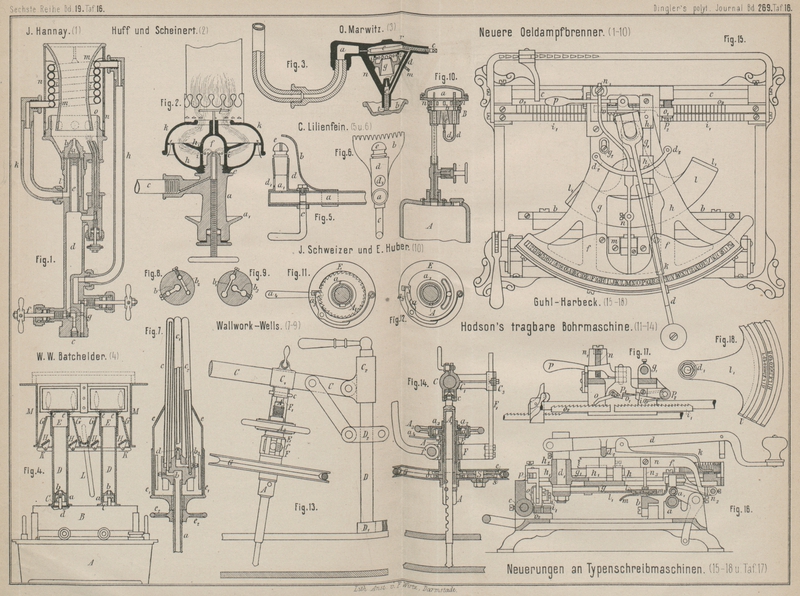

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 16.

Neuere Oeldampfbrenner.

Zu den Oeldampfbrennern ist in gewissem Sinne auch die LucigenbeleuchtungVgl. Scientific American Supplement, 1888 Nr.

628 S. 10026. zu rechnen, über welche bereits kurz in D. p. J., 1887 263 * 378,

berichtet wurde. Diese Beleuchtungsmethode, welche in England ausgedehnte Verwendung

gefunden hat, auch in Frankreich bei dem Mobilisirungsversuche der Regierung zur

nächtlichen Verladung von Mannschaften u.s.w. angewandt wurde, besteht bekanntlich

in der Verbrennung eines innigen Gemisches von Preſsluft und fein zerstäubtem Oele.

Durch die Verwendung geringwerthiger Rückstände der Oelfabriken u.s.w. sollen die

Kosten nur 1/10

bis 1/12

derjenigen der Gasbeleuchtung, und ungefähr 1/20 derjenigen mittels elektrischen Lichtes betragen.

Eine Fläche von 1km wurde mit einem Kostenaufwande

von ungefähr 1 M. in der Brennstunde tageshell beleuchtet, und konnte bei einer

Probebeleuchtung im Crystal Palace zu London gewöhnliches Manuscript in einer

Entfernung von 150 Schritt von einer Lampe gelesen werden, deren Kosten 25 Pf. in

der Brennstunde betrugen. Mit der Lucigenlampe ist

demnach eine billige Beleuchtung von groſser Helligkeit geschaffen, deren

Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse sie besonders zur Anwendung bei Arbeiten

im Freien geeignet macht.

Eine neue Form dieser Lampe, construirt von J. B. Hannay

in Cove Castle, Schottland, ist kürzlich in Deutschland patentirt worden (*D. R. P.

Nr. 43600 vom 25. August 1887), und betrifft die Neuerung im Wesentlichen eine

zweckmäſsigere Bauart (vgl. Rouart, 1888 269 *8).

Der Brenner besteht, wie bei der älteren Construction, aus zwei sich concentrisch

umgebenden Düsen a und b

(Fig. 1

Taf. 16), von denen die innere a den bei c eintretenden Brennstoff durch die Rohre d und e zugeführt erhält,

geregelt durch das Ventil f, während in den Raum

zwischen den Düsen a und b

die Preſsluft oder der Dampf geleitet wird. Die innere Düse a besitzt ein kleines, rundes und centrisches Loch, und tritt nur wenig

aus der äuſseren Düse hervor, welche letztere sich in der Form genau an die innere

Düse anschlieſst und mit dicht neben einander liegenden Rippen an derselben anliegt,

so daſs die Preſsluft durch die so gebildeten Kanäle fein vertheilt und das Sausen

und Zucken der Flamme vermindert wird. Diese Preſsluft wird bei g zugeleitet, passirt gleichfalls ein Schraubenventil

und tritt durch Rohr h in die Schlange i. Hier hoch erhitzt, gelangt sie dann in den Rohren

k und l nach dem Raume

zwischen den Düsen und wärmt auf diesem Wege gleichzeitig das im Rohre e aufsteigende Oel vor. Zu diesem aus den Düsen tretenden und innerhalb

des Trichters m brennenden Gemische wird Auſsenluft

durch Löcher eines Mantels n geleitet, welche über den

Rand eines cylindrischen Ringes o am Trichter m entlang zur Flamme tritt, um einen unmittelbaren und

ungleichmäſsigen Zutritt zur letzteren zu verhindern. Es wird so eine Flamme von

nahezu 1m Höhe und 0m,25 gröſstem Durchmesser gebildet. Neben den Düsen ab ist ein kleiner, vom Rohre d aus mit Oel gespeister Dochtbrenner angeordnet, welcher, als kleine

Flamme permanent brennend, die etwa erloschene Hauptflamme wieder zünden soll.

Der Druck, unter welchem der Brennstoff austritt, ist gleich oder gröſser als der

Druck der angewendeten Preſsluft, der ungefähr 1 bis 1k,5 für 1qm beträgt. Die Textfig. 1 zeigt einen mit drei derartigen Brennern

eingerichteten Apparat für 10000 Kerzen Lichtstärke.

Fig. 1., Bd. 269, S. 338Von deutschen Firmen ist hier ein Dampfbrenner der Firma Gebrüder A. und O. Huff und G.

Scheinert in Berlin S. W. (*D. R. P. Nr. 38652 vom 7. Januar 1886) zu

nennen, welcher gleichfalls eine ruhige, nicht flackernde Flamme von groſser

Leuchtkraft bietet, und eine leichte Entfernung der unvergasten Rückstände

ermöglichen soll. Fig. 2 Taf. 16 zeigt die Anordnung, wie sie für Rundbrenner Verwendung

findet, und bezeichnet a den Brenner mit Schale a1, in welche etwas

Brennstoff gegossen und zur Erhitzung des Brenners angezündet wird, um die Vergasung

des durch das Dochtrohr c zuflieſsenden Mineralöles zu

bewirken. Auf das andere, obere Ende des Brenners a ist

der Brennerkopf e aufgeschraubt, und besteht dessen

Eigenthümlichkeit darin, daſs der in demselben angeordnete Hohlraum f, in welchen der mit feiner Gasausströmungsöffnung

versehene Conus des Brenners a frei hineinragt, diesen

Conus unter Freilassung eines ringförmigen Hohlraumes umgibt. In diesem letzteren

sammeln sich alle aus dem Brennstoffe sich abscheidenden harzigen und öligen,

unvergast bleibenden Bestandtheile an, und können nach Abschraubung des

Brennerkopfes e leicht entfernt werden. Dieser

Sammelraum schützt zugleich die Gasausströmungsöffnung im Conus des Brenners

a vor Verstopfung. Das Gas strömt aus dem Hohlraume f durch eine Anzahl ringsherum angebrachter feiner

Oeffnungen i aus, steigt zwischen den beiden

schalenförmigen Ringen h und h1 des Brennerkopfes e empor, um sich mit der unter der Glocke k aufsteigenden Luft zu mischen, und brennt, aus dem

mittleren Ausschnitte der Glocke h emporsteigend und

von der Brennscheibe l getheilt, innerhalb des

Cylinders als stetige Flamme. Der Hohlraum f im

Brennerkopfe dient Zugleich als Gasbehälter, und regelt die Spannung zwischen dem

sich nicht völlig gleichmäſsig entwickelnden und dem aus der Oeffnung i Ausströmenden Gase, so daſs eine ruhig brennende

Flamme entsteht. Diese Einrichtung läſst sich auch mit geringen Aenderungen für

Flach- und Freibrenner verwenden.

Vielen solcher Dampfbrenner haftet der Nachtheil an, daſs die Vergasung des flüssigen

Brennstoffes theilweise ungenügend vor sich geht, weil die meist in einer Röhre

bestehende Retorte nicht genügend Heizfläche bietet, um ein gleichmäſsiges, von

flüssigen Theilen freies Gas herzustellen. O. Marwitz

in Lugano, Schweiz (*D. R. P. Nr. 39539 vom 4. November 1886) ordnet deshalb vor der

Retorte noch einen Vorwärmer an, so daſs die Vergasung des Brennstoffes schon vor

der Retorte eingeleitet wird, und in dieser letzteren mehr eine starke Erhitzung des

eintretenden Oeldampfes stattfindet.

Das aus einem höher gelegenen Oelbehälter nach dem Vorwärmer a (Fig.

3 Taf. 16) tretende Brennmaterial wird hier durch die von der erhitzten

Retorte r übertragene Wärme zum gröſsten Theile

vergast, und gelangt von hier durch einen engen Kanal nach der Retorte r. Die Menge des eintretenden Oeldampfes und die

Lichtstärke der Lampe wird durch ein Regulirventil c

bestimmt, durch dessen Schluſs die Lampe auch gelöscht wird. Die Retorte r hat eine backofenähnliche Construction, und ist ihr

zur starken Erhitzung des Oeldampfes eine möglichst groſse Heizfläche gegeben, so

daſs der Oeldampf auf eine Temperatur erhitzt wird, wie sie nicht erreicht werden

kann, wenn der Brennstoff erst in der Retorte selbst vergast wird. Durch die

Regulirschraube c kann der Eintritt in die Retorte und

in die übrigen Theile der Lampe ganz abgeschnitten werden, so daſs das Schwitzen und

Feuchtwerden irgend eines Theiles möglichst verhindert ist. Von der Retorte gelangt

der heiſse Oeldampf durch den in einem Arme der Lampe ausgesparten Kanal d nach der Düse f, und von

hier unter Ansaugung von Verbrennungsluft nach dem Injector g, aus welchem die Flammen dann durch die Brennlöcher i hervorbrechen, und in weiſser, hell leuchtender und

nicht ruſsender Krone um den flachen Boden der Retorte nach oben schlagen. Der

Injector ist oben offen, wird aber durch die Preſsschraube m und durch eine schräge Führung am anderen Arme n der Lampe fest und dicht an den flachen Boden der Retorte r angepreſst. Diese Anordnung gibt der Lampe die

Eigenschaft, daſs die Flamme auch bei starkem Winde nicht verlöscht, was bei anderen Constructionen

leicht eintritt. In den unteren Theil der Düse f ist

mit einer Schraube t das Zündbecken b befestigt, und dient der über der Schraube t befindliche Raum e zur

Ablagerung etwaiger mitgerissener Vergasungsrückstände, welche durch Abschrauben des

Beckens leicht beseitigt werden können.

Der Dampfbrenner von W. W. Batchelder in New York (*D.

R. P. Nr. 41343 vom 22. Februar 1887) ist mehr für Heiz- als für Leuchtzwecke

bestimmt. Er kann an vorhandenen Heizbrennern mit flachem Dochte angebracht werden,

und entwickelt diesen Brennern gegenüber, deren Heizeffect unmittelbar von der

Gröſse der Dochtflamme abhängt, wesentlich mehr Heizkraft, unter Zuhilfenahme einer

rationellen Luftzuführung.

Der Oelbehälter A (Fig. 4 Taf. 16) ist von

bekannter Anordnung und besitzt oben eine Luftkammer B,

durch welche die Dochtröhren C, deren Zahl beliebig

ist, in bekannter Weise hindurchgehen. An die Luftkammer B, welche in ihrem oberen Theile gelocht ist, schlieſsen sich, durch Siebe

d getrennt, über den Dochtröhren C die Dampfkammern D an,

von länglich rechteckiger Form. Im unteren Theile derselben sind Wände a mit länglicher Oeffnung b eingesetzt, deren geneigte Wände einen sich verengenden Durchgang für

die Oeldämpfe bilden und damit das Einschlagen der Dochtflamme t in die Dampfkammer verhindern. Zugleich wird dadurch

auch die Dochtflamme so weit eingezwängt, daſs sie nur als kleine, blaue, Dampf

erzeugende Flamme brennt. Auf dem oberen Ende jeder Dampfkammer ist ein länglicher

Brenner E mit seitlichen Oeffnungen e aufgesetzt, an denen die entwickelten Oeldämpfe zur

Verbrennung gelangen. Diese Brenner E sind von Kästen

mit senkrechten Stirnwänden, aber geneigten Seitenwänden G umgeben, welche die sich an der Dampfkammer D vorwärmende Verbrennungsluft in zweckmäſsiger Weise gegen die

Brenneröffnungen e leiten. Zur Regulirung des

Luftzutrittes sind an einer mit Hebel L verbundenen

Stange K gelochte Platten H angeordnet, welche die Luft gleichmäſsig vertheilt zuleiten. Der Brenner

kann noch eine weitere Ausbildung erfahren durch Aufsetzen eines Metallmantels M, welcher das Zuströmen kalter Auſsenluft und ein

Flackern der Flamme verhindert. Will man den Apparat gebrauchen, so legt man zur

Entzündung der Dochtflammen t die in Scharnieren

beweglichen Dampfkammern D um, und schraubt die Dochte

einstweilen so niedrig, daſs sich kein Oeldampf entwickelt. Nach eingetretener

Erwärmung der Dampfkammern schraubt man dann die Dochte heraus, und kann die sich

dadurch bildenden Dämpfe an den Brenneröffnungen e

entzünden.

Zur Vergasung des Brennstoffes bezieh. zur Uebertragung der Flammenwärme auf die

Dochtröhre verwendet O. Lilienfein in Stuttgart (*D. R.

P. Nr. 39057 vom 11. September 1886) einen auf das Dochtrohr

a (Fig. 5 und 6 Taf. 16) gesteckten

Rechen b von stark wärmeleitendem Metalle. Das

Dochtrohr a ist in der vorderen Hälfte mit einem

cylindrischen Hahne c versehen, vor dem sich der

Gasraum befindet. Auf diesen Theil, welcher in der Mitte mit einer feinen Oeffnung

a1 für den Gasstrom

versehen ist, wird eine mit Zugloch d1 versehene Röhre d

aufgesetzt, durch welches Zugloch der Gasstrom die zur rauchfreien Verbrennung

nöthige Luft aufnimmt. Das Gemenge wird dann dem in die Röhre d eingesetzten Eisen- oder Specksteinbrenner e zugeführt, aus dem es als schöne breite Gasflamme

geräuschlos brennt. Die Flamme bestreicht die Spitzen des Rechens b, welcher über dem Brenner steht, und so die Wärme auf

die Dochtröhre überträgt.

Wie bei den meisten Dampfbrennern wird auch bei dem Brenner der Firma R. Wallwork und A. Collings

Wells in Manchester (*D. R. P. Nr. 42190 vom 22. December 1886) derjenige

Raum, in dem die Vergasung des flüssigen Brennstoffes vor sich geht, von der Flamme

unmittelbar bestrichen, und zwar in der Art, daſs die letztere zwischen Doppelrohren

brennt, in denen der Brennstoff circulirt. Der letztere wird in dem Rohre a (Fig. 7 Taf. 16) zugeleitet

und gelangt durch den wagerechten Kanal b in das enge

Rohr, welches von dem weiteren Röhre c umschlossen ist,

fällt dann in dem letzteren herab in den Kanal b1 (Fig. 9) und geht von da

aus wieder in dem weiten Rohre c1 in die Höhe, um in dessen eingeschlossenem engen

Rohre in den Kanal b2

(Fig. 8)

zu laufen. Dieser führt die schon stark erhitzte und theilweise verdampfte

Flüssigkeit in das enge Rohr innerhalb des weiteren Rohres c2, von welch letzterem der Dampf oder das

Gas nach dem Kanäle b3

geleitet wird. Von diesem aus wird der Brenner d (Fig. 7)

gespeist. Die wagerechten Kanäle b bis b3 werden von auſsen in

den Brennerkörper gebohrt und durch Schrauben geschlossen. Der ganze Brenner ist von

einem Conus e umgeben, mit Schlitzen zur Luftzuführung,

welcher wieder von einem gleichfalls geschlitzten Ringe e1 umschlossen wird. Der letztere ruht auf

einem, auf dem Rohre a auf- und abschraubbaren

Handrädchen e2, so daſs

durch entsprechendes Drehen des letzteren die Stellung des Conus e zum Brenner d geregelt

werden kann, je nach der Beschaffenheit des Brennstoffes. Durch Verstellung von e1 auf e läſst sich ferner das zugeführte Luftquantum

regeln.

Der im Rohre a zugeleitete Brennstoff wird einem

vertragbaren Oelbehälter entnommen, in dem durch irgend welche Mittel ein Druck zum

Emportreiben des Brennstoffes erzeugt wird.

Einen gleichen Brennstoffauftrieb setzt auch der Dampfbrenner von J. Schweizer in Solothurn und P. E. Huber in Riesbach voraus (Englisches Patent A. D. 1886 Nr. 15560).

Der Brennstoff wird dem Brenner B (Fig. 10 Taf. 16) aus dem

Behälter A unter Druck zugeführt, tritt in die Kammer

a ein und wird hier vergast, um dann durch Rohr d nach dem Brenner d1 zu entweichen. Indem der Gasstrom in die Oeffnung

e

der Kammer b eintritt, saugt er Luft an, und dieses Gemenge wird

an den Oeffnungen n entzündet. Diese Flamme erhält dann

die Kammer a auf der zur Verdampfung nöthigen

Temperatur.

Diese Brennerconstruction ähnelt mithin dem Marwitz'schen Dampfbrenner, und muſs ebenso, um den Apparat in Gang setzen zu

können, der Brenner B durch irgend ein Mittel anfangs

erwärmt werden.

An dieser Stelle ist auch ein Beleuchtungsapparat zu nennen, welcher in neuester Zeit

In England als Concurrent der Lucigenlampe aufgetreten

ist, die Dotylampe, von Capitän Doty construirt, um einen weithin leuchtenden, billigen

Beleuchtungsapparat für Werkstätten u.s.w. zu schaffen.

Fig. 2., Bd. 269, S. 342Wie die nebenstehende Textfig. 2 erkennen

läſst, besitzt die Dotylampe (nach Iron, 1888 Bd. 31 * S. 230) als Brennstoffbehälter

einen Eisencylinder, auf dem unmittelbar der Brenner angeordnet ist. In dem

Cylinder, welcher 530mm Höhe und 460mm Durchmesser hat, wird mit Hilfe einer Luftpumpe

ein Druck von 0,7 bis 1k für 1qcm erzeugt, welcher an einem Manometer abgelesen

werden kann. Durch den Deckel des Cylinders ist bis nahe dem Boden das kupferne

Oelzuleitungsrohr von etwa 10 bis 20mm Durchmesser

geführt, welches oberhalb des Deckels unter Einschaltung eines Ventiles sich

fortsetzt und dann spiralförmig gewunden ist, wie die Figur zeigt. Vom oberen Ende

dieser etwa 50 bis 150mm weiten Schlange kehrt das

Rohr innerhalb derselben bis nahe dem Cylinderdeckel zurück (die Figur zeigt die

Anordnung auſsen), und trägt hier den Brenner. Zwischen dem unteren Ende der

Schlange und dem Oelbehälter ist genügend Raum zur Zuführung von Luft gelassen.

Unter dem Brenner ist auf dem Deckel des Cylinders eine Zündschale, gefüllt mit

einem Brennstoff (etwa 20g) aufsaugefähigen

Materiale, wie Asbest u.s.w., angeordnet zur Vorwärmung des Brenners bei

Ingangsetzung des Apparates.

Ist die Schlange von dieser Flamme auf die zur Verdampfung des Oeles nöthige

Temperatur gebracht, so wird das Ventil im Zuleitungsrohre geöffnet, das Oel tritt

zu Folge des im Cylinder durch eine Pumpe erzeugten Druckes in die Schlange, wird

hier vergast, und am Brenner entzündet. Es brennt dann mit einer etwa 1m groſsen Flamme aus dem Inneren der Schlange

heraus, die letztere dabei auf der zur Vergasung nöthigen Temperatur haltend. Dieses

Inbetriebsetzen der Lampe nimmt etwa drei bis fünf Minuten in Anspruch, und ist dann

eine weitere Bedienung nicht nöthig. Einige Pumpenhübe alle zwei Stunden genügen, um

den anfänglichen Druck wieder herzustellen, und brennt der Apparat ungefähr 13

Stunden, ohne einer Nachfüllung von Brennmaterial zu bedürfen. Die Kosten betragen

dabei für gewöhnliches Paraffin oder ähnliches Material etwa 50 Pf. in der

Stunde.

Diese Dotylampe zeichnet sich vor der Lucigenlampe durch eine gröſsere Transportfähigkeit

aus, indem sie keine Rohrleitungen, Dampf- oder andere Kraft erfordert, und nicht so

stark sprüht. Sie wird in drei Gröſsen von 300, 500 und 1000 Kerzen Lichtstärke

gebaut, und beziehen sich die obigen Werthe auf die mittlere Gröſse. In den Werken

von F. Braby und Co. in Deptford sind kürzlich Versuche

mit der Lampe gemacht worden, und wurde dabei ein hoher Raum von 61m Länge und 12m

Breite von zwei Lampen der mittleren Gröſse derart beleuchtet, daſs in etwa 40m Entfernung von einem der Apparate Zeitungsdruck

gelesen werden konnte.

Diese Dotylampe, die sich vornehmlich zur Verwendung in

Werkstätten, auf Schiffswerften u.s.w. eignen dürfte, wird von der Doty Lighting and Heating Corporation, 11, Queen

Victoria Street, London, und von der Firma F. Braby und

Co., Deptford, in den Handel eingeführt.

Tafeln