| Titel: | Neuerungen an Typenschreibmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 346 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Typenschreibmaschinen.

(Patentklasse 15. Fortsetzung des Berichtes Bd.

267 S. 152.)

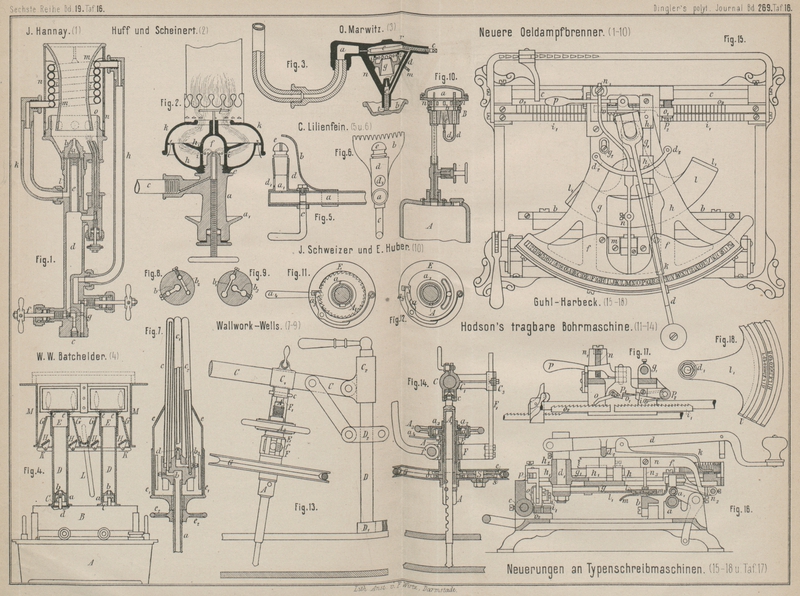

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 16 und 17.

Neuerungen an Typenschreibmaschinen.

Die Guhl und Harbeck'sche Schreibmaschine (*D. R. P. Nr.

42124 vom 1. Juli 1887) gehört zu derjenigen Klasse von Schreibmaschinen, welche ein

Schreiben von groſsen und kleinen Buchstaben ermöglichen, ohne indeſs zwischen den

einzelnen Buchstaben gleich groſse Zwischenräume zu erzielen. Sie besitzt als

charakteristischen Theil eine verschiebbare Index-

bezieh. Typenplatte (vgl.* D. R. P. Nr. 27720) und verschiebt sich der

Schreibmechanismus von rechts nach links über den zu beschreibenden Bogen, ähnlich

wie bei der Boston-Schreibmaschine (1887 266 * 530).

Zwischen den seitlichen Gestellwänden sind vorn die beiden Walzen

aa1 (Fig. 16 Taf. 16)

angeordnet, zwischen denen hindurch das zu beschreibende Papier über die

Druckunterlage b geführt ist, während hinten eine

Stange c gelagert ist, an welcher sich die Grundplatte

g führt, die ihre andere Auflage auf a1 findet (Fig. 16). Auf

dieser Grundplatte ist vorn die mit einem kreisbogenförmigen Schlitze versehene

Platte f (Fig. 15) befestigt, und

zwischen beiden liegt auf der Grundplatte verschiebbar die mit einem groſsen und

kleinen Alphabete in zwei concentrischen Reihen ausgerüstete Indexplatte A, so daſs das jeweilig gewünschte Alphabet in dem

Bogenschütze von f zum Vorscheine gebracht werden kann.

Die Indexplatte h wird dabei mit Augen h1 bezieh. mit Schlitz

an einer Stange g1

bezieh. Schraube g2 der

Grundplatte geführt (Fig. 15).

Im hinteren Theile trägt die Indexplatte in einem Ständer h2 einen Bolzen d1 an dem oben der mit Zeiger k versehene Handhebel d

angelenkt ist, während unten der Rahmen l1 der Kautschuk-Typenplatte l fest damit verbunden ist. Mittels des Handhebels d kann daher die Indexplatte h auf der

Grundplatte g verschoben werden, während andererseits

mit dem Drehen des Hebels d oder dem Einstellen

desselben und des Zeigers k auf ein Zeichen der

Indexplatte auch ein Schwingen der segmentförmigen Typenplatte l bedingt ist. Die Typen sind auf der letzteren, von

welcher Fig.

18 eine Unteransicht gibt, natürlich in entgegengesetzter Folge wie auf

der Indexplatte h angeordnet.

Wie Fig. 15

erkennen läſst, ist der Handhebel d mit einem Bogen d2 ausgerüstet, welcher

bei jeder Stellung des Hebels d auf einem Hebel n aufliegt. Dieser letztere, welcher auf der

Grundplatte g bei n1 federnd und bei n2 drehbar gelagert ist, vermittelt die eigentliche

Druckoperation und die Fortschaltung des Schreibmechanismus, indem er gleichzeitig

mittels seines Stempels n3 die unter demselben eingestellte Type gegen das auf b liegende Papier drückt, und andererseits den

Schalthebel p beeinfluſst.

Zwischen der Typenplatte l und der Druckunterlage b ist die mit einem Ausschnitte für die zu druckende

Type versehene Platte m (Fig. 16) angeordnet,

welche auch das Farbkissen m1 trägt. Bei dem Hin- und Herschwingen der Typenplatte gleiten die

Kautschuktypen über das Kissen hin und färben sich ein.

Zur seitlichen Verschiebung des Schreibmechanismus wird mittels n der Hebel p

niedergedrückt, welcher an dem bei p2 an der Grundplatte g

drehbar gelagerten Hebel p1 wagerecht drehbar ist. Der Hebel p1 trägt einen festen Sperrzahn i (Fig. 17) und eine

drehbare, von der Feder o1 beeinfluſste Sperrklinke o, welche

beständig mit der Zahnstange o2 in Eingriff steht. Die Zähne der letzteren sind so

geformt, daſs die Sperrklinke o von links nach rechts

darüber weggleiten kann, bei der entgegengesetzten Bewegung aber sich einstemmt. Bei

jedem Niederdrücken des Handhebels d und des Hebels pp1 wird sich mithin

der Schreibmechanismus um eine bestimmte Zähnezahl von links nach rechts über das Papier

verschieben. Um ein unbeabsichtigtes, zu weites Verschieben zu verhindern, greift

dabei der an p1

sitzende Sperrzahn i in eine zweite, mit gegenüber o2 entgegen gerichteten

Zähnen versehene Zahnstange i1 ein. Durch direktes Niederdrücken des Hebels p1 mittels des Armes p bringt man die Zwischenräume zwischen den einzelnen

Worten hervor, während zur Erzielung der Zeilenabstände das Papier bezieh. die

Walzen aa1 mittels

eines Sperrhebels bewegt werden.

Wie die Guhl und Harbeck'sche Schreibmaschine gehört

auch der von R. E. Morris in Wichita, Kansas

(Amerikanisches Patent Nr. 355703) construirte Schreibapparat zu derjenigen Gattung

von Schreibmaschinen, welche nicht mit Typenhebeln, sondern mit einer einstellbaren

(verschiebbaren) Kautschuk-Typenplatte arbeiten, und bei denen sich der

Schreibmechanismus über das festliegende Papier verschiebt (vgl. die Hall'sche Maschine *D. R. P. Nr. 16829). Die Morris'sche Construction (Scientific American vom 28. Januar 1888 * S. 54) soll eine billige,

transportable Maschine darbieten, ohne daſs dieselbe an Güte der Arbeit und

Schnelligkeit des Arbeitens den theureren Apparaten nachstünde.

Textabbildung Bd. 269, S. 347Zwischen den seitlichen Gestellwänden (vgl. die Textfigur) ist in der Mitte

die das zu beschreibende Papier tragende Walze gelagert, und hinten eine die Wände

verbindende Stange, an welcher drehbar zwei Bügel sitzen, zwischen denen vorn eine

gezahnte Stange angeordnet ist. Diese beiden Stangen dienen, wie die Figur deutlich

erkennen läſst, dem ganzen Schreibmechanismus zur Führung. Der letztere ist mithin

bequem aufklappbar, so daſs sich der Arbeitende leicht von der Richtigkeit des

Geschriebenen überzeugen kann, ähnlich wie bei der Boston-Schreibmaschine (1887 266 * 530). Das

Papier wird an der Druck walze in bekannter Weise durch federnd anliegende Walzen

gehalten.

Die beiden auf den Führungsstangen sitzenden Seitentheile des eigentlichen Sehreibmechanismus

tragen rechts (vgl. Textfigur) das mit einem Ausschnitte versehene Farbkissen,

während links auf der Verbindungsstange ein drehbarer Rahmen sitzt, welcher die

Typenplatte, Indexplatte u.s.w. trägt. Diese letzteren Theile können mittels eines

Knopfes sowohl um einen Stift des betreffenden Rahmens gedreht, als auch mittels

Längsschlitzes verschoben werden. Es kann mithin jede Type über den Ausschnitt des

Farbkissens eingestellt werden und durch Niederdrücken des Handgriffes durch den

Ausschnitt hindurch auf dem darunter liegenden Papiere zum Abdrucke gebracht werden,

wobei sich die übrigen Typen auf dem Farbkissen einfärben. Das Einstellen der

gewünschten Type über den Ausschnitt des Farbkissens wird bewirkt, indem man das

entsprechende Zeichen der Indexplatte unter einen Finger bringt, während die genaue

Stellung der Type in Bezug auf das bereits Geschriebene ein Centrirstift bewirkt,

welcher in Löcher unterhalb des Handgriffes beim Niederdrücken des letzteren

eintritt. Die Typen sind dabei in concentrischen Bögen von gleichem Radius in Bezug

auf den Drehpunkt angeordnet.

Die Schaltung des Schreibmechanismus erfolgt beim Aufwärtsgange der Typen- und

Indexplatte, indem dann eine beim Niederdrücken über ein oder mehrere Zähne

fortgezogene Sperrklinke sich in die Zähne der vorn sichtbaren Zahnstange einstemmt,

und damit den Mechanismus von links nach rechts verschiebt. Die gleiche Wirkung wird

zur Bildung der Wortzwischenräume erreicht, indem man die obere der vorn sichtbaren

Fingerplatten niederdrückt, während durch Gegeneinanderdrücken beider Platten der

Sperrmechanismus ganz ausgelöst und damit der Schreibmechanismus frei verschiebbar

wird. Die Erzielung der Zeilenabstände erfolgt in bekannter Weise durch Drehen der

das Papier tragenden Druckwalze. Der Schreibmechanismus trägt noch einen Arm,

welcher durch Anstoſs an den Hebel einer Glocke das nahe bevorstehende Ende einer

Zeile ankündigt.

Die Ausführung dieses Schreibapparates, dessen Gewicht etwa 2k beträgt, erfolgt von der Hoggson and Pettis Manufacturing Company in New Haven, Conn.

Alle die genannten Schreibmaschinen schalten zur Erzielung der Buchstabenspatien den

Schreibmechanismus oder den Papierträger immer um das gleiche Maſs, ohne Rüchsicht

auf die Breite der gedruckten Buchstaben. Sie erzeugen damit eine unregelmäſsige,

von der Schönheit des Druckes stellenweise erheblich abweichende Schrift. Diesen

Fehler vermeiden die nachfolgend beschriebenen Constructionen, indem hier der

Papierträger entsprechend der Breite des betreffenden Buchstabens verschoben wird,

so daſs die Zwischenräume zwischen den einzelnen Buchstaben gleich groſs werden.

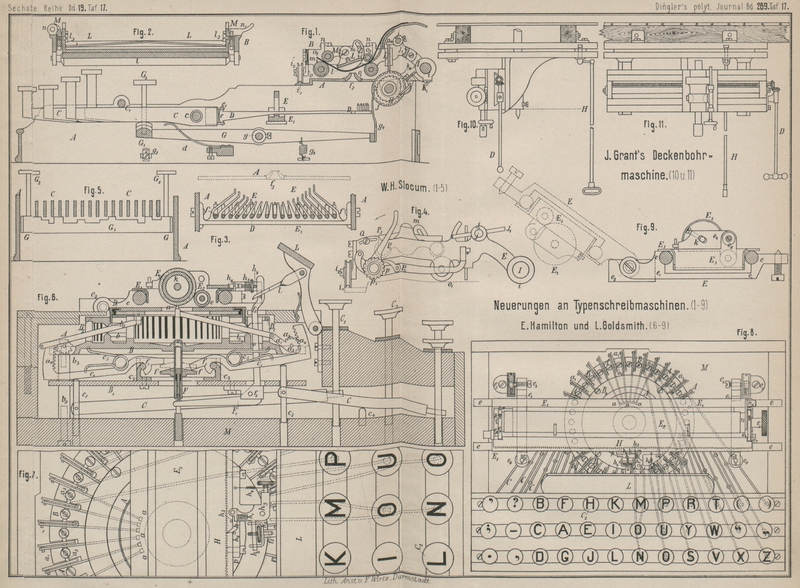

Der von W. H. Slocum in Buffalo, New York, construirte

Schreibapparat (*D. R. P. Nr. 36362 vom 10. Februar 1886) arbeitet mit parallelen,

auf gemeinsamer

Achse sitzenden Typenhebeln, welche ihre Typen alle an demselben Punkte der Maschine

zum Abdruck bringen, in ähnlicher Weise wie bei der Maschine von E. Fitch (vgl. 1887 266 *

533).

Diese Hebel, in einer wagerechten Ebene liegend und um die in den Gestellwänden A (Fig. 1 Taf. 17) gelagerte

Achse c drehbar, bestehen aus zwei Theilen C und D, welche durch ein

senkrechtes Scharnier ee1 mit einander verbunden sind, so daſs die die Typen D1 tragenden Theile D in einer wagerechten Ebene schwingen können. Die

vorderen Theile C finden in der Ruhestellung unter dem

Einflüsse von Federn d ihre Anlage an einer Stange C1, während die Theile

D in Führungen E

liegen (Fig.

3), welche nach oben convergirend an der Querschiene E1 des Gestelles A befestigt sind, und welche die Typen, deren Färbung unsere Quelle

unerwähnt läſst, beim Drucke auf die entsprechende Taste in die gemeinsame Oeffnung

f3 leiten, über

welcher sich das Papier befindet. Damit die Hebelarme D

bei ihrer seitlichen Verschiebung einander ausweichen können, sind die Führungen E unten eine kurze Strecke weit mit einem senkrechten

Theile f versehen, so daſs der Arm. der jeweils

angeschlagenen Type sich eine Strecke weit in senkrechter Richtung bewegt, und erst

seine seitliche Bewegung macht, wenn er über die übrigen Hebel gehoben ist.

Unterhalb der Typenhebel liegt der Spatienrahmen G,

welcher um die Achse g schwingt, und mit seinem dem

Schlitten B zugekehrten Theile von der Feder g2 nach unten gezogen

wird. Die Querschiene G1 dieses Rahmens G liegt innerhalb des

Bereiches der Typenhebel C derart, daſs sie von jedem

Hebel, der niedergedrückt wird, mit nach unten geführt wird. Dies hat zur Folge,

daſs der am Ende des Rahmens G sitzende federnde

Schaltkegel g1 eine

gewisse Strecke weit über die Zähne des Schaltrades H

hinweggeführt wird, um alsdann, wenn der Rahmen G von

der Feder g2

niedergezogen wird, das Rad H entsprechend zu drehen.

Die Schiene G1 des

Rahmens, welche unmittelbar unter den Hebeln C liegt,

ist, wie Fig.

5 zeigt, verschieden tief ausgekehlt, so daſs der Schaltkegel g4, je nachdem der eine

oder andere Hebel C niedergedrückt wird, über eine

verschieden groſse Anzahl Zähne hinweggeht und alsdann das Rad H um eine verschieden groſse Strecke dreht. Damit wird

auch der Papierschlitten entsprechend der Breite des gedruckten Buchstabens

verschoben, so daſs die Zwischenräume zwischen den Buchstaben gleich groſs werden.

An den beiden Seiten des Rahmens G sind die beiden

Tasten G2 angebracht,

mit deren Hilfe man die Spatien herstellen kann. Ein Anschlag g3 begrenzt die

Bewegung des Rahmens G nach unten.

Das Rad H ist mit dem Schneckenrade J verbunden, welches seinerseits in die Zähne der an

dem Schlitten B angebrachten Zahnstange I1 eingreift und auf

diese Weise den Schlitten B nach jedem Aufdrucken eines

Buchstabens weiter bewegt.

Der das Papier tragende Schlitten B wird hinten von

einer Stange I, welche von zwei Augen i umfaſst wird, und vorn von der auf der Schiene i1 laufenden Rolle i2 geführt. In dem

Schlitten ist hinter der Zahnstange I1 eine Welle j

gelagert, an welcher Hülsen j1 und Daumen j2 sitzen (Fig. 1 und 4). Diese Hülsen f1 greifen mit Daumen

in Oeffnungen der Zahnstange I1 ein, derart, daſs, wenn man auf den an der Welle

j sitzenden hinteren Daumen j2 drückt und dadurch die Welle;

theilweise dreht, die Zahnstange I1 auſser Eingriff mit dem Schneckenrade J gebracht wird und der Schlitten alsdann frei hin und

her geschoben werden kann. Federn bringen die Welle wieder in ihre ursprüngliche

Lage zurück, sobald der Druck auf den Daumen j2 derselben aufhört. Ansätze der Zahnstangen I1, welche sich auf die

Schlittenwände aufsetzen, begrenzen die Bewegung der Zahnstange nach unten.

Dasselbe Auslösen der Zahnstange I1 erfolgt, sobald der lange Arm P2 (Fig. 4) des Hebels P1

P2 gegen die untere

Seite des vorderen Daumens j2 der Welle I1 drückt. Der Hebel P1

P2 sitzt lose auf der

Welle m2, auf welcher

eine der vier Rollen o, o1, o2, o3, welche das Papier

führen (Fig.

1), fest sitzt. Auf dem Arme P2 ist ein Schaltkegel p

angeordnet, welcher jedesmal, wenn der Hebel P2 mit der Handhabe P3 (Fig. 4) gehoben wird, in

das auf der Welle m2

fest sitzende Schaltrad p1 eingreift und dasselbe mitsammt der Walze o

dreht, was ein entsprechendes Weiterschieben des Papieres zur Folge hat. Mit Hilfe

eines in dem Segmente Q verschiebbaren Anschlages wird

die Gröſse des Hubes des Hebels und damit die Strecke, um welche das Papier jeweils

verschoben wird, geregelt.

Unmittelbar über der Oeffnung f3, durch welche hindurch die Typen das Papier

treffen, befindet sich die Schiene LM (Fig. 1 und 2), welche an ihrer

unteren Seite mit dem Kissen l versehen und um die

Zapfen l3 drehbar ist.

Ein an demselben angebrachtes Segment m gestattet ein

Verstellen des Kissens um seine Längsachse. An einer Seite ist die Schiene durch

Scharniere n mit dem Schlitten B verbunden, derart, daſs man dieselbe mit Hilfe der Handhabe n1 aufheben kann, um

das Papier einzufügen.

Die Führung des Schlittens B gestattet ein Aufheben

desselben. Damit hierbei ein seitliches Verschieben vermieden wird, sitzt an den

Augen i ein segmentförmiger Zahn K1, welcher dann mit

der schräg gestellten, am Gestelle A befestigten

Zahnstange k2 in

Eingriff kommt.

Eine interessante, wenn auch etwas vieltheilige Construction bietet die

Schreibmaschine von E. Manville Hamilton und L. Goldsmith in New York (*D. R. P. Nr. 41163 vom 16.

Februar 1887). Dieser Apparat arbeitet mit radial im Kreise angeordneten

Typenhebeln, während das Papier von einem quer durch die Maschine laufenden

Schlitten geführt wird (vgl. Myers 1887 266 * 535).

In dem Gestelle M (Fig. 6 bis 8 Taf. 17), welches den

ganzen Mechanismus trägt, sind auf Stützen b9 und b5 die Scheiben B1 und B über einander

gelagert, von denen die letzteren zur Lagerung der Typenhebel A und die ersteren zur Lagerung der dieselben

bewegenden Theile dient. Die Scheibe B besitzt zwei

ringförmige geschlitzte Flanschen, zwischen denen die ebenfalls ringförmige Rippe

b liegt. Auf dem äuſseren der beiden Flansche ruht

ein Ring B2, dessen

ringförmige Rippe b1

der Rippe b gegenüber liegt. Zwischen diesen Rippen b und b3 und in den Schlitzen der beiden Flansche der

Scheibe B lagern nun die Typenhebel A in der Weise, daſs sie vorwärts und rückwärts gleiten

und zugleich eine Drehbewegung ausführen können. Zur Erzielung dieser Bewegungen

tragen die Hebel A Arme a1 deren Achsen a3 in der Scheibe B gelagert sind und deren Zahnsectoren a2 mit den gebogenen, verzahnten Enden a4 der Hebel q in Eingriff stehen. Diese letzteren Hebel c1 finden ihre Lagerung

und ihren Drehpunkt auf einem, auf der Scheibe B1 angeordneten Ringe c2 und werden von Stiften c3 der Hebel C, welche Stifte in Löchern von M und B1

geführt sind, gehoben und von Federn c5 gesenkt. Da die um Stifte c4 der Grundplatte drehbaren Hebel C mit den Tastenstiften C1

C2 in Verbindung

stehen, so ist leicht ersichtlich, daſs beim Anschlagen einer Taste C2 der zugehörige Stift

c3 und damit der

betreffende Hebel c1

gehoben wird, was zu Folge der Verzahnung a2

a4 ein Schwingen von

a1 und ein Bewegen

der Typenhebel A aus der Ruhelage, Fig. 6 links, in die

Druckstellung, Fig.

6 rechts, bewirkt. In der Ruhestellung liegen die an den Enden von A sitzenden Typen a an dem

ringförmigen, aus Filz bestehenden Farbkissen D an,

dessen Behälter in dem auf B befestigten Ringe B2 eingeschraubt ist,

so daſs, je nach der Stellung des Behälters, die Typen a mehr oder weniger eingefärbt werden können.

Das Papier ist zwischen der mit Gummibelag versehenen Walze E2 und der federnd anliegenden Walze E3 durchgeführt. Beide

Walzen liegen in einem um e6

e7 (Fig. 7 bis 9) drehbaren Gestelle e4, welches zur

bequemen Einführung des Papieres nach der Vorderseite der Maschine aufklappbar ist.

Dieses Gestell e4 ruht

wieder in dem Rahmen E1

, welcher auf Stangen e

des Rahmens E gleiten kann und dieser letztere endlich,

aus den Stangen e und Querstücken e1 bestehend, ist

wieder bei e2

e3 am Maschinengestelle

drehbar gelagert, so daſs er in die in Fig. 9 punktirt

gezeichnete Lage nach der Hinterseite der Maschine gedreht werden kann. In der

gewöhnlichen Lage stützt sich dieser ganze Papierträger mit Schrauben e8 auf Säulchen e9 der Maschine.

Das Papier wird bei dieser Maschine derart beschrieben, daſs die Buchstaben in

Richtung der Achse k der Walze E2 neben einander zu stehen kommen. Zur

Erzielung der Zeilen muſs die Walze E2 mithin um ihre Achse gedreht werden, und erfolgt

dies um den Abstand zweier Zeilen mit Hilfe des mit einem Sperrmechanismus

verbundenen Hebels nn4 (Fig. 8), welcher lose auf

der Achse k die Walze E2 sitzt. Eine beliebig groſse Drehung wird mittels

des Handrades e5 der

Achse k bewirkt.

Die schrittweise Bewegung des Papierschlittens quer durch die Maschine zur Erzielung

der Buchstaben und Wortspatien wird von den gezahnten Hebeln c1 (Fig. 6) in folgender Weise

abgeleitet.

Im Mittelpunkte des radialen Hebelsystem es ist in der Grundplatte M und in der Scheibe B

eine mit Muffe f versehene Säule F auf und ab bewegbar, und zwar dadurch, daſs die

inneren Enden f1 der

Hebel c1 bei deren

Bewegung die Muffe f und Säule F nach abwärts drücken. Diese Bewegung überträgt sich nun auf einen in der

Säule in einem Schlitze geführten und bei f2 drehbaren Winkelhebel F1, indem dessen anderer Schenkel f3 gegen die

Papierwalze schwingt. Bei l7 wirkt auf diesen HebelHehel eine an der Scheibe B befestigte Feder ein,

welche ihn nach Aufhören des Druckes auf f in seine

frühere Lage zurückführt und damit auch die Säule F

wieder hebt.

An der vorderen der Führungsstangen e ist eine Platte

p angeschraubt, welche auf dem Zapfen h5 einen schwingenden

Hebel h1 trägt, dessen

Sperrklinke h mit einer auf dem Gleitrahmen E1 des Papierschlittens

sitzenden Zahnstange H in Eingriff steht. Dieser Hebel

h1 steht einerseits

unter dem Einflüsse der Feder h4, andererseits wirkt auf einen, mit Bügel h8 ausgerüsteten

seitlichen Arm h2

desselben der obere Arm f3 des Winkelhebels F1 ein; mit dem Ausschlage dieses Winkelhebels geräth

mithin auch der Hebel h1 in Schwingung und die Klinke h wird nach

rechts über die Zähne der Zahnstange H fortgezogen.

Wenn dann nach dem Loslassen der angeschlagenen Taste der Winkelhebel F1 zurückschwingt,

strebt auch der Hebel h1 zu Folge der Feder h1 in seine alte Lage zurück und verschiebt damit den

Papierschlitten zu Folge des Eingriffs von h1 in H um ein gewisses

Maſs nach links. Ein Stift h6 begrenzt die Bewegung von h1 in dieser Richtung. Die in dem Arme h2 des Hebels h1 sitzende Schraube

gestattet eine Regelung der Einwirkung des Winkelhebels F1 während der über dieselbe gelegte Bügel

h8 den Zweck hat,

die Schraube vor eintretendem Verstellen bei direkter Berührung mit f3 zu sichern.

Das Maſs, um welches der Hebel h1 bezieh. der Papierschlitten verschoben wird, hängt

nun ab von dem Raumwerthe des jeweils zu druckenden Buchstabens. Um eine derartige

Verschiebung des Papierträgers zu erzielen, sind die inneren Enden f1 des Hebels c1 verschieden lang,

und zwar ist dieses Ende desjenigen Hebels c1, der mit dem den Buchstaben „I“ tragenden

Hebel verbunden ist, so kurz, daſs es die Muffe f nur

so weit herabzudrücken vermag, daſs die Klinke h nur

über einen einzigen Zahn der Stange H hinweggleitet.

Die Enden f1 derjenigen

Hebel c1 welche mit den

die Buchstaben „N, H, E“ und Buchstaben ähnlicher Breite tragenden

Typenhebeln verbunden sind, sind länger und veranlassen eine derartige Verschiebung

der Muffe f, daſs sich die Klinke h über zwei Zähne der Zahnstange H bewegt. Die zu den Buchstaben „M, W“ u.s.w.

gehörigen Hebel c1

besitzen dementsprechend derart längere Enden f1, daſs die Klinke über drei Zähne von H hinweggleitet. Mit dieser Anordnung werden daher

gleiche Zwischenräume zwischen den einzelnen Typen gebildet, und damit eine

gleichmäſsige, dem Auge angenehme Schrift erzeugt.

Zur Erzielung der Wortspatien bedient man sich der Taste L, deren Arm l mit einer Gabel den oberen Arm

f3 des Winkelhebels

F1 umfaſst. Durch

Druck auf die Taste kann daher der Hebel h1 gleichfalls zum Ausschwingen gebracht werden, ohne

daſs eine Type zum Abdrucke gelangt. Erfolgt diese Bewegung so weit, daſs die Klinke

h mit einem Stifte h3 in Berührung kommt, so gelangt h auſser Eingriff mit der Zahnstange H, so daſs der Papierschlitten frei verschiebbar wird

bezieh. zum Beginne einer neuen Zeile in die Anfangslage zurückgeführt werden

kann.

Jüngst ist unter dem Namen „Barlock type writer“ ein neuer Schreibapparat in

England von Amerika aus in den Handel gebracht, welcher als eine Abart der Remington-Schreibmaschine zu bezeichnen ist (vgl. 1878

227 * 513). Die Anordnung des Tastenbrettes und der

die Typenhebel bethätigenden Hebel ist derjenigen der Remington-Maschine ähnlich, während aber bei der letzteren sich auf jedem

Typenhebel ein groſser und ein kleiner Buchstabe befinden und zur jeweiligen

Benutzung des groſsen oder kleinen Alphabetes der Papierschlitten mittels einer

besonderen Taste verschoben werden muſs, tragt bei diesem Apparate jeder Typenhebel

nur eine Type, so daſs 72 Tasten statt 36 vorhanden sind. Eine frühere Form der Remington-Maschine, Calligraph genannt, hat zwar diese

Form ebenfalls besessen, indessen waren die groſsen Buchstaben an den Seiten des

Tastenbrettes angeordnet, während hier die Tasten in sechs aufsteigenden Reihen

derart zu einander liegen, daſs die kleinen Buchstaben die unteren drei Reihen dem

Schreibenden zunächst bilden. Eine geschickte Tastengruppirung ist aber für ein

schnelles Schreiben wesentlich. Auch die Bewegung der Tasten ist leichter und

kürzer, was die Raschheit im Schreiben begünstigt. Während man mit der Feder

durchschnittlich 15 bis 20 Worte in der Minute schreibt, ist auf der Remington-Maschine das gewöhnlich aufgewendete

Geschwindigkeitsmaſs in derselben Zeit beim beruflichen Arbeiten 50 bis 60 Worte,

während 90 bis 100 Worte in der Minute als äuſserste Grenze zu betrachten sind.

Darüber hinauszugehen ist unmöglich, da dann die Typenhebel sich gegenseitig

behindern würden. Bei dem vorliegenden Schreibapparate liegt diese Grenze insofern

etwas höher, als der von den Typenhebeln zurückzulegende Weg, um dem nächsten Hebel

Platz zu schaffen, beträchtlich geringer ist. Doch dürfte dieser Vortheil kaum von

Bedeutung sein, da eine

Geschwindigkeit im Schreiben von über 90 Worten in der Minute nicht lange

durchzuführen ist.

Die Typenhebel bewegen sich hier abwärts gegen das Papier, und gestattet diese

Anordnung das eben Geschriebene zu besichtigen, ohne den Papierschlitten aufzuheben.

Auch ist der Papierschlitten leichter als bei der Remington-Maschine und wird die Zurückführung desselben und die

gleichzeitige Zeilenschaltung in einfacherer Weise bewirkt. Die Maschine führt ihren

Namen von einer Reihe conischer Zapfen aus Phosphorbronze, welche in einem kleinen

Halbkreise angeordnet sind, dessen Mittelpunkt derjenige Punkt ist, an dem jede Type

zum Abdrucke kommt. Diese Zapfen geben jedem Typenhebel beim Drucken Führung und

sichern damit den Abdruck der Typen in einer geraden Linie, wenn die Lagerung der

Typenhebel durch Abnutzung lockerer wird. Diese Anordnung ermöglicht, die Typenhebel

elastisch zu machen, und ist damit jeder Möglichkeit der Verletzung vorgebeugt. Die

Zapfen können im Falle der Abnutzung leicht ersetzt werden.