| Titel: | Bandeisenwalzwerk von Wilhelm Bansen in Kattowitz (O.-Schl.). |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 438 |

| Download: | XML |

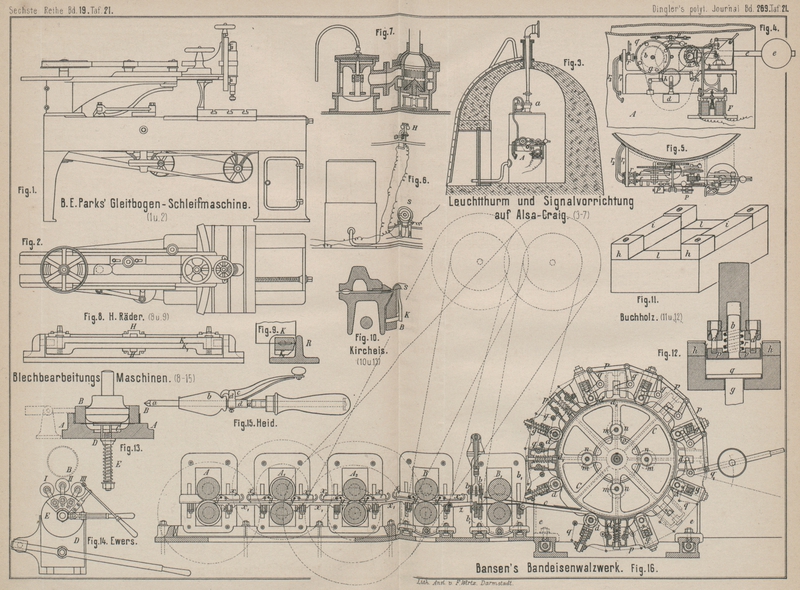

Bandeisenwalzwerk von Wilhelm Bansen in Kattowitz (O.-Schl.).

Mit Abbildung auf Tafel

21.

Bansen's Bandeisenwalzwerk.

Die bis jetzt gebräuchliche Bandeisenfabrikation geschieht in der Weise, daſs der in

den Vorwalzen von quadratischem Querschnitte gebildete Stab behufs Umformung in den

rektangulären flachen Querschnitt ein oder mehrere Flachkaliber eines

Flachwalzenpaares passiren muſs, wobei der Stab in Folge der Kaliberanordnung nach

jedesmaligem Passiren eines Flachkalibers von den Walzarbeitern um 180° gedreht

wird, um im nächstfolgenden Flachkaliber die etwa entstandene Walznaht wieder

herunter zu walzen. Die Flachkaliber sind in dem Walzenpaare in der Weise neben

einander liegend eingedreht, daſs die Unterwalze die Matrize und die Oberwalze die

Patrize bildet. Nachdem der Stab in den Kaliberwalzen seine ihm bestimmte Breite und

Dicke erhalten hat, wird derselbe in einem glatt abgedrehten Walzenpaare

geschlichtet und dann nach Passirung eines Schabers, behufs Entfernung der

Oxydschicht, zwischen Hartwalzen polirt. Das Bandeisen wird dann an den Enden

beschnitten, nach Abkühlung zusammen gebogen und mit Eisenbändern gebunden. Schon

hieraus geht hervor, daſs die Fabrikation sehr zeitraubend ist, nur kurze (bis 15m lange) Bänder herzustellen erlaubt und auſserdem

ein groſses, gut geschultes Arbeiterpersonal verlangt.

Wilhelm Bansen in Kattowitz (O.-Schl.) schlägt deshalb

ein Walzwerk (*D. R. P. Kl. 7 Nr. 43041 vom 19. Juni 1887) vor, bei welchem das

Eisen durch hinter einander angeordnete Kaliberwalzen ausgewalzt, dann direct

geschlichtet, polirt und endlich auf eine selbsthätige Trommel aufgewickelt wird.

Dann erfolgt auf einer besonderen Vorrichtung die Zusammenbiegung und Bindung der

Bunde.

Das Walzwerk (Fig.

16 Taf. 21) hat drei Duowalzenpaare A A1

A2

, deren Anzahl je nach Bedarf vermehrt oder vermindert

werden kann, und welche in den Seitenständern wagerecht und parallel hinter einander

in bekannter Weise gelagert sind.

Die Walzen A A1

A2 haben geschlossene

Kaliber, und diese sind in die Walzen so eingedreht, daſs das erste Walzenpaar A die Matrizen in der Unterwalze, das zweite Walzenpaar

A1 die Matrizen in

der Oberwalze und das dritte Walzenpaar A2 die Matrizen wieder in die Unterwalze trägt, daſs

also die Matrizen und die Patrizen in zwei auf einander folgenden Walzenpaaren in

Ober- und Unterwalze abwechseln. Durch diese Anordnung wird erreicht, daſs das

bisher übliche Wenden des zu walzenden Materiales und die Bildung von Walznähten

vermieden wird. Damit beim Durchlaufen des Eisens durch die hinter einander

liegenden Walzen keine schädliche Spannung im Bandeisen auftritt, sind hinter den

unteren Abstreichmeiſseln x die fest liegenden und unnachgiebigen

Ueberbrückungen x1

angeordnet, die bis zum folgenden Walzenpaare reichen. Zwischen den oberen

Abstreichmeiſseln y dagegen befinden sich

scharnierartig nach oben ausweichende Führungsschenkel x2, welche eine Bogenbildung des Bandes

nach oben gestatten.

Die Geschwindigkeiten der Kaliberwalzen verhalten sich zu einander wie die Abnahme

der Kaliberquerschnitte und bleiben für die Walzen A

A1 und A2 constant bei allen zu walzenden Querschnitten. Die

Geschwindigkeiten bei den Schlichtwalzen B und

Polirwalzen B1 wechseln

dagegen bei jedem Querschnitte. Der Antrieb der Kaliberwalzen A A1 und A2 kann demnach mittels

Zahnräder erfolgen, dagegen muſs derselbe für die Schlichtwalzen B und Polirwalzen B1 veränderlich sein, und erfolgt derselbe deshalb

mittels conischer Riemscheibentrommeln. Durch diesen Antrieb mit veränderlichem

Uebertragungsverhältnisse und durch die nach oben ausweichenden Ueberbrückungen wird

erreicht, daſs man, wenn während des Walzens Spannungen in dem Walzenstabe dadurch

eintreten, daſs z.B. die Walze A1 der Walze A, oder B1 der Walze B voreilt, diese Spannungen leicht dadurch und selbst

während des Walzprozesses aufheben kann, daſs man beim Walzenpaare A die Ober walze niedriger stellt, also den Querschnitt

des Kalibers verringert und bei dem Walzenpaare B1 durch Verrückung des Riemenantriebes auf den

conischen Riementrommeln die Geschwindigkeit der Walzen B verringert, so daſs sich schlieſslich zwischen den Kaliberwalzen A und A1 ein Bogen bildet. Wird der Bogen während des

Walzprozesses bemerkt, so ist man sicher, daſs der Eisenstab zwischen den

betreffenden Kaliberwalzen an keiner Stelle eine Spannung besitzt, und ist es

zweckmäſsig, diese Bogen zwischen allen hinter einander liegenden Walzenpaaren durch

entsprechende Einstellung der Oberwalzen eintreten zu lassen. Die Ueberführungen

reichen zweckmäſsig bis vor das Polirwalzenpaar B1

, und wird das zu balzende Eisen hiernach durch den mit

Scharnier versehenen, auf dem Rahmenstücke b1 ruhenden Balken z

übergeführt, welcher sich mit dem Schaber b hebt und

senkt. Schaber b und Rahmenstück b1 sind zu diesem

Zwecke durch Klammern mit einander verbunden.

Hinter dem Polirwalzenpaare B1 ist die Aufwindetrommel C angeordnet (*D.

R. P. Kl. 7 Nr. 43056 vom 19. Juni 1887). Dieselbe ist mittels langer Nabe auf einer

Welle festgekeilt und trägt in achsialer Richtung verschiebbar einen

Abstreifcylinder. Diese Verschiebung wird durch vier mit Gewinde versehene Spindeln

m bewirkt, die in der Aufwindetrommel C drehbar gelagert sind und am vorderen Ende je ein

Zahnrad n tragen. Diese vier Zahnräder greifen in das

auf der Trommelachse drehbar sitzende Antriebsrad o,

welches mittels Handrades vor- oder rückwärts gedreht werden kann und somit den

Abstreifcylinder vor oder zurück schiebt. Am Umfange der Aufwindetrommel C sind in radialer Richtung acht Frictionsrollen d in Führungsbacken gelagert, welche wieder in einem die

Trommel C umschlieſsenden Gehäuse e so angeordnet sind, daſs sie durch die Spiralfedern

g gegen den Umfang der Trommel C angedrückt werden, so daſs die Rollen d bei der Drehung der Trommel C durch Reibung mitgenommen werden. Zwischen je zwei elastisch gelagerten

Rollen d ist stets ein unter Federwirkung stehendes

Führungssegment d1

radial verschiebbar angeordnet. Die betreffenden Spiralfedern sollen die

Führungssegmente d1

einen kleinen Zwischenraum zwischen Trommel C und

Führungssegmenten d1

freilassend, gegen die Trommel C halten. Um die Rollen

d während der ganzen Aufwickelungsperiode nicht

mitlaufen zu lassen, werden dieselben und gleichzeitig auch die Führungssegmente d1, wenn der Bandstab

die Trommel C einmal umlaufen hat und die zweite

Umlauftour beginnt, ausgerückt. Dies geschieht mittels der Winkelhebel q und der dieselben verbindenden Zugbänder p in der Weise, daſs der verlängerte Winkelhebel q1 niedergedrückt wird.

Hierdurch drückt der freie Schenkel eines jeden Winkelhebels gegen die vorspringende

Nase sowohl der Führungsbacken, als auch gegen diejenige der Führungssegmente d1 und hebt die Rollen

d und Führungssegmente d1 gleichzeitig hoch und setzt somit die

sämmtlichen Rollen auſser Thätigkeit.

Ist ein Bund Bandeisen auf die Trommel C aufgewickelt,

so streift man es ab und legt es auf einen Tisch, um zwei aus demselben vorstehende

Daumen. Diese werden dann durch Schraubenantrieb aus einander gezogen, so daſs der

Bund eine flache gestreckte Gestalt erhält. In dieser Form wird er gebunden und dann

abgenommen. Angeblich sollen nach diesem Verfahren Bandeisen von bis 150m Länge hergestellt werden können.

Stn.

Tafeln