| Titel: | Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 481 |

| Download: | XML |

Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Fortsetzung des Berichtes S. 440 d.

Bd.)

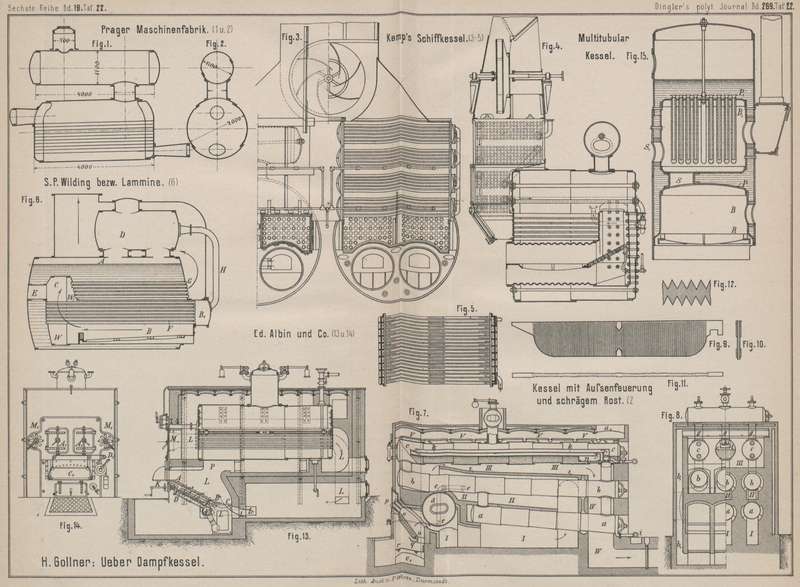

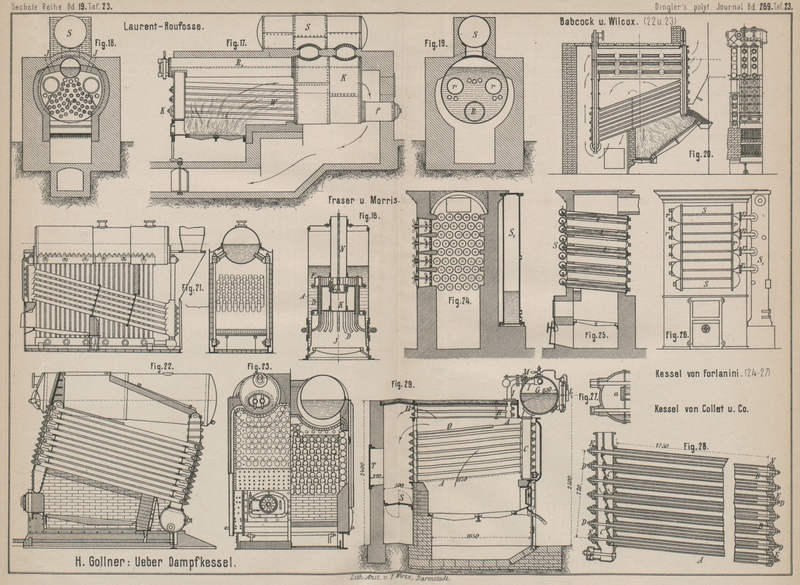

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 22 und 23.

H. Gollner, über Dampfkessel.

Der Gliederkessel von Etienne Lagosse und Jean Bouché in Paris (D. R. P. Nr. 35733 vom 17.

November 1885) ist gekennzeichnet a) durch die Anwendung eines aus mindestens zwei

Röhren bestehenden Elementes, b) durch die Anordnung von mehreren Dampfsammlern,

durch welche die eigentlichen Heizrohre in mehrere Gruppen getheilt werden und

zugleich die ungestörte Bewegung des Dampfes wie des Kesselwassers in einem Sinne

gesichert ist, c) durch die Anordnung von Wasserkästen an den rückwärtigen Enden der

Heizrohre und in einer Anzahl, welche übereinstimmt mit der Zahl der verwendeten

Dampfsammler am vorderen Ende der Heizrohre, d) durch eine sehr einfache, natürliche

Leitung des erzeugten Dampfes in das obere Dampfgefäſs und e) durch die Ausnutzung

von Vorwärmern zunächst dem Hauptkessel, welche zum Theile auch als Dampftrockner

oder auch Dampfüberhitzer Verwendung finden können.

Die durchaus sachgemäſse und fortschrittliche Construction und Einrichtung des

Gliederkessels ist aus den Fig. 30, 31 und 32 zu ersehen. Der

dargestellte Gliederkessel enthält zwei Gruppen von Heizröhren, deren Elemente aus

den Röhren N und N1 bestehen. Zur unteren Gruppe der Heizröhren gehört

der Wasserkasten L, sowie der Dampfsammler J, zur oberen Gruppe derselben die analogen

Bestandtheile L1 und

J1. Nach L und L1 wird durch das weite Rohr M das Speisewasser aus dem Behälter J0 zugeführt, während J0 das Speisewasser durch das besondere

Speiserohr i erhält. Die Rohre jeder Gruppe bezieh.

jedes Elementes sind nach Fig. 30, 31, 32 und 33 nicht lothrecht,

sondern gegen einander verstellt, angeordnet, um die Entfernung der Rohre möglichst

gering halten zu können. Die vorderen und rückwärtigen Enden der Heizrohre sind

durch besondere, mittels Bügel und Schraube zu dichtende Kappen derart abgedeckt,

daſs die Verbindung der zu den einzelnen Elementen gehörigen Rohre gesichert ist.

Die bezügliche wichtige Anordnung ist aus Fig. 33 zu ersehen;

wichtig ist der Umstand, daſs die freien Querschnitte in den Verschluſskappen Q, in den Verbindungsröhren R und in den Dampfsammlern J derart bemessen

sind, daſs an keiner Stelle der beiden (untere und obere) Rohrgruppen eine Stauung

des bewegten Dampfwassers eintreten kann. Die beiden Dampfsammler J und J1 stehen beiderseits durch entsprechend weite

lothrechte Rohre K, K in Verbindung, während die

Sammler J aus einem Stücke mit dem Gefäſse J0 hergestellt sind.

Die Einrichtung der Feuerungsanlage bietet nichts Neues, desgleichen die Führung der

Rauchgase, deren Zugkanäle vorne undnnd rückwärts durch die entsprechend geformten Grundplatten der Kammern O völlig abgeschlossen sind. Die Verbindung der Heizrohre N und N1

, sowie der Rohrstutzen R

mit den Kammern O bezieh. den Verschluſsklappen Q ist aus Fig. 33 zu ersehen. Aus

den Fig. 30

und 32 ist

noch die Anordnung und Durchbildung des Vorwärmers S im

Fuchskanale der Kesselanlage zu erkennen.

Die Gruppirung der Heizrohre, die ungestörte Bewegung des Dampfwassers nach aufwärts

in die Dampfsammler J und J1 bezieh. nach J0 ist ein beachtenswerther Vortheil; als

entschiedener Nachtheil ist zu erkennen, daſs die wichtigen Verbindungsstellen

zwischen den Heizröhren N und N1 wie der Kammern O den Feuergasen ausgesetzt sind. Die Anordnung von Vorwärmern sichert die

Erhöhung des Wirkungsgrades der ganzen Kesselanlage, nicht minder die Einrichtung,

durch Zuführung der secundären Verbrennungsluft bei W

(Fig. 31)

eine rauchlose Verbrennung bei entsprechender Temperaturhöhe zu erreichen. Die in

Rede stehende Kesselanlage weist mehrfache fortschrittliche Detailsanordnungen auf,

und ist bei Vervollkommnung der höchst einfachen Feuerungsanlage (Feuerschirm) und

unter Voraussetzung der Erhaltung der erwähnten Rohrverbindungen zu erwarten, daſs

bei sonst entsprechenden Heizflächenverhältnissen ein befriedigender Wirkungsgrad

erreicht werden kann. Die den Heizrohren eigenthümliche groſse Sicherheit gegen

Bersten ist allerdings ausgenutzt, hingegen wird durch die Anordnung des weiten

Gefäſses J0, sowie

durch die Wahl des Materiales für die Kammern O und für

die Verschluſskappen Q der Sicherheitsgrad der ganzen

Kesselanlage wesentlich herabgemindert.

Der Gliederkessel von H. Rittner in Ottmachau (D. R. P.

Nr. 33052 vom 24. März 1885) ist nach Fig. 34 und 35 aus

Röhrenrösten hergestellt, von welchen nach Bedarf eine gröſsere Anzahl über einander

gebaut werden. Die Enden der zu einem Roste zusammengefügten Schmiedeeisenrohre R werden in ebene Platten B,

B gedichtet, die noch durch Distanzschrauben A,

A gesichert sind. Diese ebenen Platten B, B

bilden beiderseitig, eine Abschluſswand des Feuerraumes, der unten durch einen

ebenen Rost abgeschlossen ist und erhalten noch je eine Verschluſskappe D, D (vorne und rückwärts), in welche stets die in eine

wagerechte Reihe gelegten Rohre beiderseits münden. Diese Verschluſskappen D, D besitzen je zwei Rohrstücke E, E, welche wieder in die lothrechten Sammelrohre F, F übergehen, die ihrerseits die Armaturstücke des

Dampfkessels tragen. Der Dampfkessel ist für hohe Pressungen bestimmt und wird zu

den „inexplosiblen“ gerechnet. Es ist dagegen sofort zu bemerken, daſs die

ebenwandigen Kammern D, D im Gegensatze zu den

eigentlichen Heizröhren eine höhere Dampfspannung nicht zulassen. Die Ableitung des

Dampfes aus den wagerechten Heizröhren in die lothrechten Sammelröhren F, F ist zweifellos mit Schwierigkeiten verbunden und

erfordert eine reichliche Bemessung der letzteren. Der verfügbare Dampfraum ist

auffällig klein, daher die Gefahr besteht, die erforderliche Dampfspannung bei Betriebsschwankungen

nicht erhalten zu können; der gebildete Kesseldampf wird unvermeidlich eine

bedeutende Nässe besitzen. Die Reinigung und der Ersatz der Heizrohre erfordert die

völlige Demontirung der zahlreichen Verschluſskappen D,

D sammt den Sammelröhren F, F. – Die Leitung

der Rauchgase um die Heizrohre ist zweckmäſsig durchgeführt.

Der Dampfkessel der Leipziger Röhrendampfkesselfabrik Brede

und Comp. in Schkeuditz (D. R. P. Nr. 38045 vom 13. Februar 1886) (Fig. 36 und

37)

besteht im Wesentlichen aus den senkrechten Verschluſsstücken a und den Heizröhren b,

welch letztere einseitig in die Stücke a mit Kegel

gedichtet und an ihrem freien Ende in gewöhnlicher Weise geschlossen werden. Jedes

Verschluſsstück a nimmt eine Anzahl in eine lothrechte

Reihe gestellter Heizröhren b auf; deren mehrere nach

Bedarf neben einander gestellt werden und die Vorderseite des Feuerraumes

abschlieſsen. Die erwähnten Verschluſsstücke a werden

wieder auſsen durch besondere Deckel d abgeschlossen,

deren Dichtung unter Anwendung eines Kupferdrahtes, der gegen die kegelförmige

Fläche f1 gedrückt

wird, erfolgt. Der Kessel ist noch mit einem (Centrifugal-) Dampfentwässerer f versehen, aus welchem das mitgerissene Wasser mittels

ein- oder mehrfach angewendeter tangential angesetzter Ablaſsrohre g entfernt werden soll. – Die Führung der Heizgase wird

durch Anwendung von zwischen die Rohrreihen gelegten wagerechten Platten erreicht,

welche an passenden Stellen mit Längsschlitzen versehen sind, um die zweckmäſsige

Ablenkung bezieh. Führung der Rauchgase zu vermitteln. Bemerkenswerth ist noch die

Anordnung des Wasserbehälters e oberhalb der höchst

gelegenen Heizrohre b, welcher zur Reinigung und

Vorwärmung des Speisewassers verwendet wird.

Der Dampfkessel von J. Fyfe in Glasgow, sowie jener von

A. Bachmeyer und Comp. in Berlin (D. R. P. Nr.

35512 vom 4. Oktober 1885) gehören gleichfalls zu jenen Wasserrohrkesseln, welche in

neuerer Zeit versucht wurden. Die Elemente des Kessels sind möglichst einfach, und

von wirksamer Heizfläche, ausgebildet. Bachmeyer wendet

als Kesselelement ein oder zwei lothrechte Reihen schräg liegender Wasser- und

Dampfröhren an, deren Enden durch Rohre oder Kästen geschlossen sind. Das Dampf- und

Wassergemisch steigt aus den unteren Heiz-(Wasserrohren durch vorgelegte Kästen im

oberen Dampfrohre auf, und zwar mittels in diese eingeführte engerer Wasserrohre.

Der gebildete Dampf wird in eigene Kästen, die von den früher erwähnten Wasserkästen

getrennt sind, gesammelt und noch getrocknet. Das Element des Fyfe'schen Kessels besteht aus einer Anzahl in

lothrechter Reihe angeordneter geschweiſster oder gezogener Röhren, deren Enden

durch besondere Deckel abgeschlossen werden. Die Rohre in den benachbarten Reihen

(Elementen) sind durch radial gestellte Stutzen in Verbindung gebracht. Es kommen

Wasser- und Dampfrohre in Verwendung, und zwar letztere behufs Trocknung bezieh. Ueberhitzung

des Dampfes. Der Kessel nach Fyfe ist mit einem

Dampfsammler und einem Speisekessel ausgerüstet.

American Machinist, 1886 Nr. 11, berichtet über einen

vervollkommneten Wasserrohrkessel für hohe Pressungen, welcher die Bezeichnung

„C“-Kessel führt. Derselbe soll mit hoher Leistungsfähigkeit den Vortheil

der reichlichen Raumersparniſs verbinden, selbst für Dampfspannungen von rund 20at noch genügende Sicherheit bieten, sowie die

Fähigkeit besitzen, trockenen oder schwach überhitzten Dampf zu erzeugen. In Nr. 46,

1886, derselben Zeitschrift wird die lothrechte Form des Harrison'schen Sicherheitskessels beschrieben. Das Element des Kessels ist

eine 210mm im Durchmesser haltende Kugel, deren

Fugen überplattet sind. Diese Kugeln werden in lothrechten Reihen angeordnet, welche

den Feuerraum beiderseitig abschlieſsen. Die angeordneten Kugelreihen, sowie die am

unteren Ende der ersteren angesetzten Schlammsammler werden durch 40mm starke Bolzen an einander geschlossen. Die Gase

werden derart geführt, daſs sie sämmtliche Elemente des Kessels bestreichen müssen;

die Reinigung der Elemente mittels eines Dampfstrahles ist gesichert.

Textabbildung Bd. 269, S. 484Endlich wird in Nr. 29, 1887, derselben Zeitschrift der

„Multitubular-Expansionskessel“ hervorgehoben (Textfigur).

Der Erfinder dieses eigenthümlichen Gliederkessels ist J. W.

Walters in New York. Der Kessel selbst wird als stationärer wie als

Marinekessel ausgeführt. Er besteht aus einem lothrechten cylindrischen Kesseltheile

A, welcher in der Mitte seiner Länge die

Einschnürung a erhält. Die cylindrische Fläche von A dient für die Lagerung der beiden Enden der

„Expansions“-Rohre, welche in der aus der Textfigur ersichtlichen Weise

angeordnet sind. Der Kesseltheil A steht mit dem quer

gegen A angeordneten Dampfsammler D mittels eines Stutzens in Verbindung. Die Feuerung

G ist einseitig vorgelegt und erhalten die

Rauchgase in Folge Anordnung der Scheidewand K die

entsprechende Führung, wenn der normale Betrieb des Kessels durchgeführt werden

soll. Behufs rascher Verminderung der Dampfproduction ist eine Drehklappe P angeordnet, welche im Bedarfsfalle das Ueberströmen

der Heizgase unmittelbar in die Esse der Kesselanlage vermittelt.

Der Kessel soll den Hauptbedingungen: Groſse Leistungsfähigkeit und

Wirthschaftlichkeit, hohe Dampfspannung und geringer Raumbedarf genügen.

Insbesondere soll er folgende Vortheile bieten: a) stets volle Füllung der

ausdehnbaren Wasserrohre, daher keine Gefahr des Durchbrennens derselben, einfache,

sichere Dichtung, b) Fehlen von Schraubenverbindungen, Kuppelstücken, Kniestücken u.

dgl., c) Möglichkeit der raschen Forcirung des Kessels, sowie Aenderung der

Anstrengung der Heiz- und Rostfläche durch Anwendung der Klappe P.

Es ist wohl nicht zu übersehen, daſs der Kesseltheil A

durch die für die Lagerung der Rohrenden nöthigen Bohrungen in auffälliger Weise

geschwächt wird, daſs mehrere wichtige Verbindungen der Einwirkung der Rauchgase

ausgesetzt sind, daſs endlich die Sicherheit des Kessels gegen Berstung in Folge der

Anordnung der Hauptbestandtheile A und D erheblich herabgemindert wird.

Die Neuerungen an Wasserröhren-Dampfkesseln beziehen

sich nach dem der Société anonyme cooperative pour la

construction de chaudières inexplosibles in Paris ertheilten D. R. P. Nr.

37788 vom 22. April 1886, auf die Bildung einer normalen Gruppe von drei Wasserröhren, welche sich frei ausdehnen können.

Diese Gruppe ist derart ausgebildet, daſs die eine Röhre durch Vermittelung einer

vorderen Vertheilungskammer die beiden anderen Röhren mit Wasser speist, während

letztere den in den ersten Röhren entwickelten Dampf zu gleichen Theilen in eine

lothrechte hintere Endkammer führen, in welche die drei Röhren münden. Eine weitere

Neuerung für dieselben Kessel mit auswechselbaren Röhren bezieht sich auf die

Anordnung der normalen Vertheilungskammern mit drei Röhren in der Weise, daſs die

V-förmig gestalteten Kammern frei auf einander

liegen; ferner auf die Einpassung und Festhaltung der mit conischen Verstärkungen

versehenen Röhren in die Böden der Vertheilungs- und Sammelkammern mit Hilfe von

Ankerbolzen, Ausführliche Mittheilungen enthält die oben angegebene

Patentschrift.

Nach dem D. R. P. Nr. 28616 vom 1. December 1883 wendet K. A.

Horn in Dehnitz bei Wasserröhrenkesseln umklappbare Wandungen

(Aschenklappen) zur Bildung der Züge behufs Entfernung der abgelagerten Asche, zur

Regulirung der Feuergasströmung, sowie nach Bedarf zur Bildung des oberen

Abschlusses der (oberen) Rohrenden an, wodurch das Reinigen der Röhren erleichtert

wird. Der Firma Ernst Rost in Dresden wurde am 14.

Oktober 1884 (D. R. P. Nr. 32210) ein aus zwei Theilen bestehender gegossener Kopf

für die Gliederröhrenkessel mit von Wasser vollständig ausfüllbaren Röhren

patentirt, welcher in seiner ganzen Länge durch je eine undurchbrochene Scheidewand

in zwei Kammern getrennt ist, mittels deren jedem Wasserrohre des Kessels sowohl

durch die eine der in ihnen erzeugten Dampf oben ab-, als durch die andere auch

zugleich das zum Ersatze erforderliche Wasser unten mittels eines

„Circulationsrohres“ zugeführt wird.

Von den Dampfkesseln für Kleinbetrieb seien folgende

erwähnt: 1) Die Construction von Julius Sobotka in

Berlin (D. R. P. Nr. 37615 vom 3. April 1886), welche nach den Fig. 38 und 39 im

Wesentlichen aus zwei ringförmigen Kopfstücken A und

A1, ferner den

lothrechten, diese Kopfstücke verbindenden Siederöhren B, den Field'schen Röhren B1 und aus dem

„Schlangenrohre“

K besteht. Durch das centrale Rohr E wird das Brennmaterial zugeführt, welches durch

dasselbe nach dem Roste F gelangt. Das Speisewasser

tritt durch den Vorwärmer G, das Rohr E bei H1 in den Untertheil A1

, wird von da stark erwärmt durch die Röhren B nach dem Obertheile A

gepreſst und gelangt endlich in die Field'schen Röhren

B1. Die Rohrsysteme

B und B1 sind von einem Mantel J

umgebenumgebea, welcher aus Blech hergestellt ist; auſserhalb J entwickelt sich das erwähnte Schlangenrohr K. Der äuſsere Abschluſs der angegebenen Rohrsysteme erfolgt mittels des

zweitheiligen Doppelmantels L mit Sandfüllung L1. Behufs

zweckmäſsiger Führung der Rauchgase ist der Blechmantel J mit Oeffnungen J1 versehen, wodurch eine gleichmäſsige Vertheilung der Rauchgase, sowie

eine Rauchverzehrung erzielt werden soll.

Das „Schlangenrohr“

K nimmt den gebildeten Kesseldampf auf; die Rauchgase

ziehen durch die Klappe N ab, welche durch den

Dampfdruck mittels der Membrane O eingestellt und

derart eine gleichmäſsige Dampfspannung erzielt wird. Behufs Regulirung des

Wasserstandes ist ein besonderer Apparat angeordnet.

Schlieſslich sei noch des dem Ingenieur Alfred Musil

patentirten Dampfmotors mit rotirendem Dampfkessel Erwähnung gethan, welcher in den

Fig. 40

und 41

dargestellt ist. Der rotirende Dampfkessel besteht aus dem cylindrischen

Centralrohre C, welches an den Enden durch Deckel

abgeschlossen ist. Die erweiterten Stirnflanschen dienen als Laufstellen zur

Lagerung und Drehung des Kessels auf Laufrollen. Diese Lagerung ist derart

eingerichtet, daſs eine vollkommen freie Beweglichkeit gesichert ist, und daſs der Kessel nach

Lösung zweier Rohranschlüsse leicht nach oben ausgehoben werden kann. Das

Kesselgehäuse bildet einen innen cylindrischen Heizraum, in welchem der Kessel

rotirt; das Gehäuse selbst besteht aus einem kastenförmigen festen Untertheile und

aus einem halbcylindrischen, nach oben abhebbaren Obertheile.

Die rotirende Bewegung erhält der Kessel durch die Dampfmaschine M selbst; die Art des Antriebes ist sehr

verschiedenartig und hängt von der Maschinenanordnung ab. Der cylindrische Kessel

C ist mit einem „Schraubenrohre“

R in Verbindung; die Anzahl der Umdrehungen von C und R sind so gewählt,

daſs das von letzterem für eine Umdrehung aufgenommene WasserWasssr während des Transportes durch dasselbe nur theilweise verdampft, daher C und R in allen Theilen

stets mit Wasser in Berührung steht bezieh. von Wasser benetzt bleibt. Die Feuerung

des Kessels ist aus den Fig. 39 und 40 sofort

ersichtlich. Die Speisung desselben ist eine continuirliche; es werden zwei

Speisepumpen, die abwechselnd arbeiten, verwendet. Das Speisewasser tritt durch das

centrale Rohr r in den Kessel, während durch r1 der Kesseldampf

abgeführt wird.

Dem patentirten Kesselsysteme werden folgende Vorzüge zugeschrieben.

1) Ist die ganze Oberfläche von C und R Heizfläche; diese ist wegen der bestehenden

Wassercirculation eine sehr werthvolle und gleichmäſsig

wirkende, daher geeignet, eine rasche Dampfentwickelung

zu vermitteln.

2) Ist die Explosionsgefahr mit Rücksicht auf die Art, Form und Gröſse der

maſsgebenden Kesseltheile eine sehr geringe; die Wirkung einer etwa eintretenden

Kesselberstung kann mit Rücksicht auf den sehr kleinen Wassergehalt der Kesseltheile

keine gefahrbringende sein. Es ist in Folge der sachgemäſsen Anordnung und

Durchbildung aller zum Dampfkessel gehörigen Bestandtheile eine beständige und

durchgreifende Controle aller Organe selbst während des Betriebes gesichert und

hierdurch eine Explosionsgefahr eigentlich als ausgeschlossen anzunehmen.

3) Die Bildung von festem Kesselsteine wird durch die Anordnung des Vorwärmers und in

Folge der Rotation des Kessels vermieden.

4) Derartige Dampfkessel fassen bis zu einer Leistung von 10 weniger als

80l Wasser, gehören daher zu den Zwergkesseln

und genieſsen somit die dieser Gruppe von Dampfkesseln eingeräumten

Begünstigungen.

(Fortsetzung folgt.)