| Titel: | Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof. Fr. Kick. |

| Autor: | Fr. Kick |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 488 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Prof. Fr.

Kick.

(Patentklasse 50. Fortsetzung des Berichtes S. 61

d. Bd.)

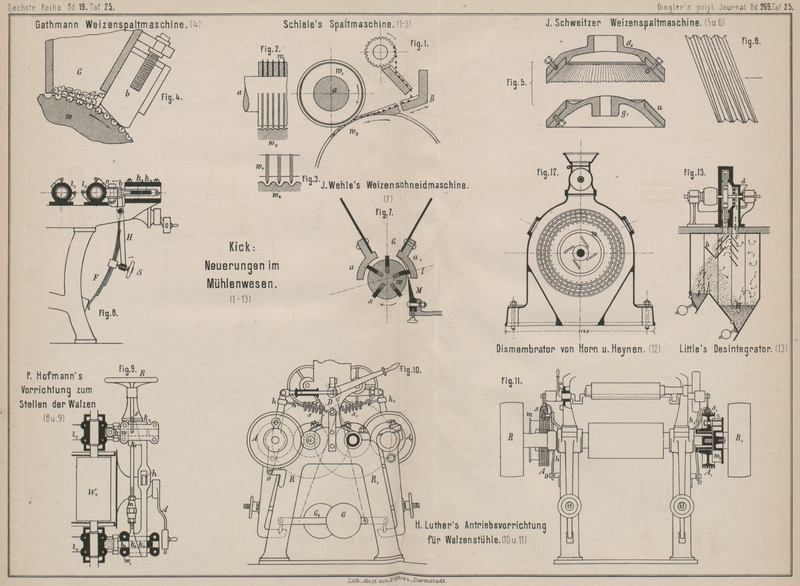

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Kick, über Neuerungen im Mühlenwesen.

Das Spalten und Schneiden des Weizens wird immer wieder

durch neue Mittel angestrebt. Obwohl die hierher gehörigen Neuerungen kaum eine

weitere Verbreitung finden dürften, verdienen sie doch eine kurze Besprechung.

Die Getreidespaltmaschine von Bernhard Schiele in Erwinhof-Eilenburg (D. R. P. Nr. 35131 vom 21. Juni

1885) beruht zwar auf keinem neuen Prinzipe, denn sie verwendet eine Reihe scharfer

Kreisscheiben zum Spalten, kann aber insolange die Scheibenmesser scharf sind ihrer

Aufgabe gut entsprechen, denn es ist für richtige Zuführung gesorgt Die Fig. 1, 2 und 3 stellen die

wirksamen Theile dar. w1 ist die Messerwalze, deren scheibenförmige, zugeschliffene Messer durch

eiserne Zwischenscheiben genau auf die Mitte der eingedrehten Furchen der

Rillenwalze w2 gestellt

sind. In diesen Rillen liegen die Körner der Länge nach, einestheils weil die Rillen

nicht breit genug sind, die Querlage zu gestatten, andererseits deshalb, weil das

gleichfalls geriffelte Schüttelbrett B, dessen Rillen

mit den Rillen der Walze w2 übereinstimmen, schon die richtige Lage anweist. Es müssen die Körner,

weil die Messerscheiben ziemlich genau in der Mitte die Körner fassen und zudem mit

etwas gröſserer Umfangsgeschwindigkeit sich bewegen als die Rillenwalze, richtig

gespalten werden; einzelne werden allerdings seitlich ausweichen und ungetheilt

durchgehen. Nach auſsen zu sind die Rillen der Walze w2 etwas erweitert, um die getheilten

Körnerhälften ungequetscht durchgehen zu lassen. Die Schüttelbewegung des Brettes

B kann durch Spannen von Federn verstärkt werden.

Die ganze Anordnung ist eine gute und wird Schiele's

Maschine nur an der groſsen Schwierigkeit leiden, die Messer genügend scharf zu

halten. Wo das Getreide früher keine Steinauslesemaschine passirte, sind derartige

scharfe Werkzeuge in kürzester Zeit schadhaft.

Die Weizenspaltmaschine von L.

Gathmann in Chicago, Nordamerika, arbeitet mit einer Walze w (Fig. 4) mit Längsriffeln

und einem Quetschbacken b. Letzterer ist verschiebbar

und gegen die Walze einstellbar an der Gosse G

angebracht, unter welcher sich die Walze im Sinne des Pfeiles dreht. Mit dieser

Vorrichtung wird das Spalten etwa ebenso gut, wie mit zwei zusammen arbeitenden

Walzen gelingen.

Die Weizenspaltmaschine von Jos.

Schweitzer fils in Paris (D. R. P-Nr. 34621 vom 9. April 1885) arbeitet mit

zwei entgegengesetzt rotirenden, kegelförmigen Ringen mit innerer bezieh. äuſserer

Riffelung. Der untere Ring u (Fig. 5) ist aufgesetzt auf

Haube oder Glocke g1

, der obere Ring ist eingelassen und gleichfalls

festgeschraubt in der Glocke g2. Auf einer Vollachse, welche ähnlich einer

Mühlspindel senkrecht verstellbar ist, wird g1 befestigt und durch eine Riemenscheibe umgetrieben; während g2 auf einer

unverschiebbar gelagerten Hohlachse aufgekeilt ist, welche ebenso, aber in

entgegengesetzter Richtung angetrieben wird. Die Hohlachse steht mit dem Auslaufe

der Gosse in Verbindung.

Die Riffelung des unteren Mahlkranzes ist, wie Fig. 6 andeutet, in der

Drehungsrichtung geneigt und nimmt an Breite und Tiefe von innen gegen auſsen ab, so

zwar, daſs die Körner jeder Gröſse in die Riffelungen eintreten können und die

Spaltung derselben sich um so näher am Umfange vollzieht, je kleiner die Körner

sind. Zwischen diesen Riefen befinden sich Gegenriefen, welche umgekehrt sich gegen

auſsen erweitern und als Abfuhrkanäle für die gespaltenen Körner dienen. Der obere

Mahlkranz hat keine Gegenriefen und ist die Riffelung desselben entweder im gleichen

Winkel mit den Riefen des unteren Mahlkranzes gelegt oder nach der Richtung der

Erzeugenden der Kegelfläche („radial“). Schweitzers Maschine arbeitete bei der Müllereiausstellung in Mailand 1887

als Spalt- und Schrotmaschine vorzüglich, und war auch der Antrieb sehr hübsch

gelöst; dennoch kann der Berichterstatter nicht daran glauben, daſs diese Maschine

geeignet wäre, die Riffelwalzen für den Schrotprozeſs zu ersetzen, denn jeder Fehler

in der Lagerung der beiden Achsen, welche genau in derselben Lothrechten liegen

sollen, muſs ungleichmäſsiges Arbeiten zur Folge haben; auch dürfte die

Instandhaltung der Riffelungen weit schwieriger sein, als bei Walzen, weil die

Riffelform bei Schweitzer eine zusammengesetztere

ist.

Zum Zerschneiden des Weizens, an Stelle des Schrotens,

hat Johann Wehle in Neustadt, Baden (D. R. P. Nr. 38485

vom 5. Juni 1886) die in ihren wirksamen Theilen in Fig. 7 skizzirte Maschine

erfunden. Unter der Gosse G, welche mit Ansätzen a, a1 versehen ist,

liegt die Walze w in welcher radial verschiebbare

Schienen s eingesetzt sind. Die Schienen s werden durch Federn gegen die Innenfläche der Ansätze

a a1 gedrückt und

schieben den zu schneidenden Weizen gegen das Messer M.

Jene Schiene, welche dem Messer M sich nähert, wird

durch excentrische Leisten l so weit zurückgedrückt,

daſs sie ungehindert bei dem Messer vorbeigeht.

Wehle will durch diese Maschine Kraft sparen; der

wesentlichste Werth der Weizenschneidmaschinen besteht jedoch in der Vermeidung von

viel Schrotmehl und wird dieser Vortheil erreicht, so lange die Messer recht scharf

bleiben. Ein gleichmäſsiges Zerschneiden der Weizenkörner wird bei Wehle's Maschine deshalb nicht möglich sein, weil die

Körner in unregelmäſsiger Lage gegen das Messer gedrückt werden.

Die Neuerungen an Mahlgängen sind von geringem Belange.

Höchstens verdient die Stellvorrichtung für unterläufige Mahlgänge von H. und E. Albert in

Biebrich am Rhein (D. R. P. Nr. 41425 vom 15. Februar 1887) und die

Mühlsteinbewegungsübertragung von J. Ch. L Pestrup und

G. Diers in Göppingen (D. R. P. Nr. 34496 vom 10. Juni

1885) erwähnt zu werden. Bei Albert's Stellvorrichtung

ist der obere Stein mit zwei Drehzapfen in einem Ringe gelagert, welcher gleichfalls

mit zwei Zapfen in den Augen zweier Schrauben ruht, welche gleichzeitig mittels

zweier Schneckentriebe gehoben oder gesenkt werden können. Je zwei Zapfen bilden

eine Drehachse des Steines bezieh. Ringes und stehen diese beiden Drehachsen wie

beim bekannten Compaſsgelenke auf einander senkrecht. Dadurch ist der Oberstein frei

beweglich und läſst sich derselbe senkrecht verstellen, während dies sonst

gewöhnlich bei unterläufigen Gängen mit dem Untersteine geschehen kann. Auch ist der

Oberstein im Compaſsgelenke beweglich.

Pestrup und Diers' „Bewegungsübertragung“ besteht

in einem Antriebe des zweiten Steines vom ersten aus. Hierbei rotiren beide Steine

in entgegengesetzter Richtung gleich schnell, die Bewegung wird auf einen der Steine

in gewöhnlicher Weise direkt übertragen, von diesem dann mittels eines über zwei

Leitrollen geführten Riemens auf den zweiten, auf einer Hohlachse sitzenden. Die

beiden Leitrollen, welche zugleich den Riemen spannen, sind von einander um den

Steindurchmesser entfernt, ihr Durchmesser ist annähernd gleich der Dicke eines

Steines und ihre Mittelebenen stehen senkrecht zur Mahlfläche und tangiren den

Umfang der Steine.

Wie gewöhnlich liegen auch diesmal wieder ein Paar Patente (Nr. 35663 und 36036) vor,

bei welchen in veralteter und mit Recht verworfener Weise die Mahlgangventilation

mittels Druckluft erzielt werden soll.

Neuerungen an Walzenstühlen. Auch in dieser Gruppe der

Müllereimaschinen kann nicht wohl von wesentlichen oder besonders wichtigen

Neuerungen gesprochen werden; doch enthalten die zahlreichen hierher gehörigen

Patente immerhin einiges Beachtenswerthe.

Unter der Ueberschrift „Regelung der Walzenstellung durch die Mahlgutwärme“ wurde den

Herren Rudolf und Josef Gawron aus Grabow bei Stettin

das D. R. P. Nr. 38102 vom 20. November 1885 (ausgegeben am 12. Januar 1887)

verliehen. Die diesem Patente zu Grunde liegende Idee ist neu. Das Mahlgut fällt auf

ein mit einer Flüssigkeit gefülltes Gefäſs und durch die vom Mahlgute

hervorgebrachte Erwärmung erfährt die Flüssigkeit eine Ausdehnung. Diese Ausdehnung,

welche natürlich gröſser sein muſs, als diejenige des Gefäſses, bewirkt (oder leitet

ein) durch entsprechende Uebertragung der Flüssigkeitspressung auf einen

Gefäſsdeckel und durch diesen auf die Achse einer Reibungsscheibe, einerseits eine

geringe Vermehrung des Walzenabstandes, andererseits eine geringe Verminderung der

Mahlgutzuführung und durch beides eine Verminderung der Temperatur des Mahlgutes.

Sinkt diese unter die mittlere Temperatur, so bewegt sich der Gefäſsdeckel

entgegengesetzt, die Reibungsscheibe wirkt nun auf eine Verminderung des Walzenabstandes und

Vermehrung der Mahlgutzuführung. In dem angegebenen Patente sind zwei

Ausführungsformen beschrieben, die erste durchwegs auf mechanischen Hilfsmitteln

beruhend, die zweite unter Mitbenutzung des elektrischen Stromes. Beide Formen sind

mehr angedeutet, als vollkommen durchgeführt. Diese Gawron'sche selbstthätige Regulirung kann für Riffelwalzen keine Bedeutung

haben, da die Regulirung nicht so schnell zu wirken vermag, um dem schädlichen

Einflüsse unmittelbarer Berührung der Riffeln vorzubeugen, wogegen

Einstellvorrichtungen für den richtigen Minimalabstand am besten schützen; für

glatte Walzen, namentlich für Ausmahlstühle, konnte sie bei richtiger Instandhaltung

allerdings gute Dienste leisten; man wird aber denselben Zweck auch durch richtige

Stellung der Mahlgutzuführung einfacher dann erreichen, wenn die

Walzenandrucksmittel eine übermäſsige Steigerung der Pressung überhaupt nicht

zulassen, wie dies z.B. bei elastischem Andrucke durch Gewichte der Fall ist.

Zur Kühlung der Mahlwalzen wendet Karl Seck in Bockenheim (D. R. P. Nr. 40121 vom 29.

December 1886) Hohlwalzen an, welche er an beiden Enden zwischen Nabe und Cylinder

mit schraubenförmig angeordneten Speichen versieht, welche bei der Rotation der

Walzen einen ununterbrochenen Luftstrom der Länge der Walzen nach durch dieselben

führen sollen.

Gustav Daverio in Zürich (D. R. P. Nr. 37342 vom 4.

April 1886) kühlt die Mittelwalze eines Dreiwalzenstuhles dadurch, daſs er diese

Walze auf einen Theil ihres Umfanges mit einem dicht anschlieſsenden Gehäuse umgibt,

in welches er einen Luftstrom einleitet, welcher an der Walze hinstreicht und

nachdem er erwärmt wurde, seine Ableitung durch ein Abzugsrohr findet, welches mit

einem Längsschlitze oder einer Reihe von Löchern versehen ist.

Endlich kühlt J. P. Fielden und T. N. Robinson in

Rochdale die Walzen eines zweipaarigen Walzenstuhles dadurch, daſs er in dem Kasten

unter den Walzen ein entsprechend überdachtes Luftsaugrohr münden läſst, wodurch ein

mäſsiger Luftwechsel erzielt wird. Die Form der Ueberdachung des Saugrohres ist so

gewählt, daſs eine zu heftige, örtliche Luftbewegung, welche Mehlstaub mitreiſsen

würde, möglichst vermieden ist.

Unter den neueren Vorrichtungen zum Einstellen und Abstellen der Walzen mag zunächst Paul Hofmann's (Breslau) Walzenstellung mit

Keilverschiebung (D. R. P. Nr. 37822 vom 11. December 1885) Erwähnung finden, weil

dessen Anordnung eine vorzügliche ist. Die beiden inneren Walzen des zweipaarigen

Walzenstuhles sind fest gelagert, die äuſseren Walzen besitzen wie gewöhnlich

stellbare Lager und elastischen Andruck. l1 (Fig. 8) deutet ein Lager

einer der inneren Walzen, l2 ein Lager der äuſseren Walze an. Die Feder F wirkt durch die Schraube S im Sinne des

beistehenden Pfeiles auf den Hebel H, dessen oberes

Ende das Lager l2 so weit nach links

schiebt, als es die sofort zu besprechenden Keile gestatten.

Der durch den Lageransatz gesteckte Bolzen o ist mit dem

Bügel b verbunden, welcher die Keile k1 k2 (vgl. Fig. 9) übergreift;

demnach kann das Lager nur so weit dem Drucke der Feder F folgen, als dies die Keile gestatten, welche sich ihrerseits an die

feste Wand w anlegen. In dem Grundrisse Fig. 9 sind beide Lager

l2 der stellbaren

Walze sichtbar. Von dem Handrade R können durch die

Schraube s die beiden Keile k1 gemeinsam verstellt werden. Die

Doppelmutter m gestattet die relative Verstellung

dieser Keile gegen einander, wovon natürlich nur zum Zwecke der Parallelstellung der

Walzen Gebrauch gemacht wird. Der Arm A läſst sich aus

der gezeichneten Stellung um 180° verstellen (umschlagen) und wirkt durch ein an

seiner Achse sitzendes Excenter derart auf einen Hebel h, daſs die beiden Keile k2 gleichzeitig verschoben werden. Durch diese

Verschiebung wird die Walze W2 der fest gelagerten Walze entweder rasch genähert oder von ihr entfernt.

Das Spiel der beschriebenen Theile ist nun folgendes. Durch die Doppelmutter m wird bei der Montirung oder später im Bedarfsfalle,

etwa bei ungleicher Lagerabnutzung, die Parallelstellung der Walzen bewirkt. Die

Einstellung auf den richtigen Minimalabstand wird durch das Handrad R, endlich die Ausrückung durch den Arm A erzielt. Der Grad des elastischen Andruckes läſst

sich endlich durch Bethätigung der Schraube S

regeln.

Die Vorrichtungen zum selbsthätigen Ausrücken der Walzen, wie sie in den D. R. P. Nr.

35968, 36034, 41800 u.a. besprochen sind, können im Hinblicke auf das in D. p. J. 1883 250 483 und

1886 260 108 Gesagte übergangen werden.

Auch genügt es, aus den Patenten über Antriebsvorrichtungen

der Walzenstühle jenes von Hugo Luther in

Braunschweig (D. R. P. Nr. 40907 vom 21. December 1885) zu besprechen, da die

anderen nur unwesentlich von früheren Ausführungen abweichen. Die allgemeine

Anordnung des Walzenstuhles von Luther zeigen die Fig. 10 und

11 und

ist aus denselben sofort ersichtlich, daſs die beiden inneren Walzen direkt durch

Riemen von der Transmission angetrieben werden, zu welchem Zwecke die beiden

Riemenscheiben R R1

vorhanden sind. Von diesen inneren Walzen erfolgt der Antrieb der langsamer bewegten

äuſseren beiden Walzen durch Reibungsräder und Mitnehmerscheiben in der Weise, daſs

der veränderliche Walzenabstand keinen Einfluſs auf die Bewegungsübertragung nimmt.

Es ist dies durch nachstehende sinnreiche Anordnung erreicht. Das gröſsere

Reibungsrad A jedes Paares a,

A sitzt lose auf der hohlen Nabe eines Hebels h, welcher um o drehbar ist. Der verlängerte

Walzenzapfen geht durch diese Nabe frei hindurch und trägt die Mitnehmerscheibe m bezieh. m1. Ein mit dem Reibungsrade verbundener Zapfen z greift in das genau passende Loch eines Steines oder Gleitstückes,

welches sich in radialen Führungen der Mitnehmerscheibe bewegen kann und auch dann

wirklich bewegt, wenn die Walzenachse etwas excentrisch zur Achse des Reibungsrades

(Achse der Hebelnabe) steht. Durch die Spannfedern s

s1 werden die Hebel h h1 und hierdurch die groſsen

Reibungsräder A A1

gegen die kleinen gepreſst. Durch den Hebel H können in

Vermittelung von Krummzapfen und Ketten die Gewichte G

G1 gehoben und dadurch die Walzen

ausgerückt, ferner durch Excenter die Hebel h so

bethätigt werden, daſs die Reibungsräder auſser Eingriff kommen.

Scheibenmühlen und Schleudermühlen oder Desintegratoren.

Auch in diesen Maschinengruppen sind die Neuerungen von keinem wesentlichen Belange.

Erwähnung mag die Verbindung einer Scheibenmühle mit einem Desintegrator finden,

welche den Gegenstand des Patentes von Horn und Meinen in Berlin bildet (D. R. P. Nr. 42794 vom 4. August 1887). Die Maschine ist ihrer

ganzen Anordnung nach dem Dismembrator von Nagel und

Kamp nachgebildet. Die wesentliche Abweichung liegt nur darin, daſs sich an

den Einlauf die Mahlringe anschlieſsen, welche mit geriffelten, schmalen Mahlflächen

auf dem ringförmigen Streifen m (Fig. 12) wirken.

Das einlaufende Mahlgut wird angeblich durch Schlagrippen und Zulaufrillen

gleichmäſsig vertheilt zwischen die Mahlscheiben gebracht. Die fixe Mahlscheibe oder

Mahlring ist auf einer Kautschuklage elastisch gelagert und durch Zug- und

Druckschrauben montirt, die genauere Einstellung des Mahlscheibenabstandes erfolgt

durch Verschiebung der Scheibenachse, welcher von Seiten der Schlagstifte deshalb

kein Hinderniſs entgegengesetzt wird, weil dieselben mit ihren Enden in entsprechend

tiefen Rillen der Gegenscheibe laufen. Gegen diese Verbindung der Scheibenmühle

(welche Riffelwalzen ersetzen soll) mit dem Desintegrator läſst sich einwenden, daſs

die Maschine die nothwendige Controle der richtigen Einstellung der Mahlscheiben

nicht gestattet. Der Müller beurtheilt die richtige Einstellung sowohl bei

Walzenstühlen als Scheibenmühlen aus dem Vergleiche des einlaufenden und

auslaufenden Gutes; hier erfährt aber das Mahlgut eine doppelte Bearbeitung und es

entzieht sich der Einfluſs der Mahlscheiben, oder der Schlagstifte für sich genommen

der Beurtheilung. Aus diesem Grunde dürfte die „Schlagstift-Scheibenmühle“

für besser eingerichtete Mühlen sich nicht empfehlen.

Die bei den Desintegratoren auftretenden, die Leistung vermindernden Luftwirbel will

Gilbert Linie in London (D. R. P. Nr. 42630 vom 3.

August 1887) in eine kreisende Luftbewegung verwandeln,

welche zugleich eine Sonderung des Mahlgutes in grobe und feine Theile bewirken

soll. Die Skizze Fig. 13 zeigt, daſs zu diesem Zwecke unter den Desintegrator ein

geschlossener Kasten gesetzt wird, in welchen bei a das

Mahlgut, sowie Luft aus dem Inneren des Desintegrators eintritt. Der Mahlgut- und Luftstrom fährt

gegen die Leitwände b, die gröberen Mahlguttheile

gelangen nach I, während die feineren Theilchen von der

bewegten Luft, welche durch c zum Desintegrator

zurückkehrt, nach II getrieben werden. Zweifelsohne

verbraucht eine regelmäſsige Luftströmung weniger Arbeit, als Luftwirbel verbrauchen

können; um diese jedoch thunlichst zu beseitigen, muſs der Desintegratormantel

ähnlich dem Gehäuse eines Ventilators geformt sein und muſs die Mahlgutzuführung,

welche bei d angedeutet ist, unter thunlichstem

Luftabschlusse erfolgen.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln