| Titel: | M. Frey's Hobelmaschine mit Bohr- und Fräserwerk. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 495 |

| Download: | XML |

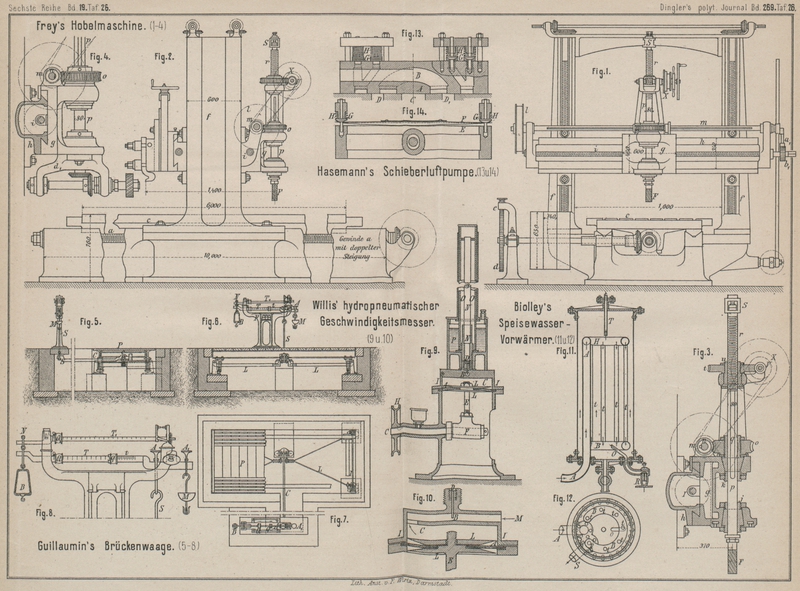

M. Frey's Hobelmaschine mit Bohr- und

Fräserwerk.

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Frey's Hobelmaschine mit Bohr- und Fräserwerk.

Die Fertigstellung gröſserer Werkstücke durch auf einander folgende Bearbeitungen auf

einer und derselben Maschine mit einmaligem Aufspannen erhöht zweifellos die

Genauigkeit der Arbeit. Obwohl dieser Vorgang den Grundsätzen der Arbeitstheilung zu

widersprechen scheint, und kostspieligen Maschinen Arbeiten zuweist, die billiger

auf einfacheren Werkzeugmaschinen herzustellen sind, so darf andererseits nicht

übersehen werden, daſs die sonst erwachsenden Unkosten für die wiederholten

Umspannungen gröſserer Werkstheile mit den dadurch bedingten Raumbehinderungen,

Zeitverlusten und Stillständen von Werkzeugsmaschinen nicht mit der Schärfe in die

Berechnung gezogen werden, wie dies thatsächlich der Fall sein müſste.

Unter Umständen dürfte daher dieses Verfahren eine beschleunigte Fertigstellung

groſser Werkstücke ermöglichen und wird mitunter die Auſserbetriebsetzung einzelner

Arbeitsvorrichtungen die Fabrikation weniger belasten, als die zeitweilige

Unthätigkeit des bedienenden Arbeiters.

Auch darf nicht übersehen werden, daſs schwere Werkstücke doch auch in der Hauptsache

schwere, stark ausladende Werkmaschinen erfordern, es daher nicht gleichgültig ist,

ob diese einzelnen selbständigen Werkzeugmaschinen in hinreichender Zahl, oder ob

nur die Arbeitstheile derselben in einer gröſseren Anzahl und in zweckentsprechender

Verbindung in einer Werkstätte betriebsfähig vorhanden sind.

Allerdings werden durch diese verbundenen Maschinen auch höhere Ansprüche an den

Arbeiter gestellt, denn derselbe muſs alsdann im Stande sein, gleich gut hobeln,

bohren und fräsen zu können. Bedenkt man aber ferner, daſs durch die neueren

Schleifmaschinen das Vorrichten der Werkzeuge viel zweckmäſsiger durch besonders

geschulte Arbeiter erfolgt und die eigentliche Führung der Arbeit weniger

Geschicklichkeit voraussetzt als das genaue Aufspannen und Einstellen des

Werkstückes zum Werkzeuge oder umgekehrt, so wird auch ein solches Bedenken

gemildert. Wirthschaftlich vortheilhafter wird es immer sein, eine kleinere Zahl

tüchtiger, wenn auch theurerer Arbeiter an vollkommenen Maschinen, als eine gröſsere Zahl solcher

zu beschäftigen, die an veralteten, wenig leistungsfähigen Arbeitsmaschinen ihre

Zeit vertrödeln. Endzweck jedes Werkes bleibt doch die billige Herstellung eines

gröſsten Maſses von Erzeugnissen in möglichster Vollendung. Werden die entbehrlichen

Arbeitslöhne kapitalisirt, so stehen ganz erhebliche Beträge für Anschaffung

leistungsfähiger Arbeitsmaschinen und Werkzeuge zur Verfügung, welche die Leistung

und Ertragsfähigkeit des Werkes erhöhen und dasselbe in Zeiten lebhafter

Geschäftstätigkeit gegen den Mangel an Arbeitskräften sichern.

Dem steht aber gegenüber, daſs in Zeiten geschäftlichen Stillstandes das

Maschinenkapital brach liegt, während sonst die Arbeiterentlassung wohl Schaden

bringt, sonst aber weniger Kosten verursacht.

Nach diesen Grundsätzen ist M. Frey's Hobelmaschine

entworfen.

Dieselbe ist nach Revue generale des machines-outils,

1888 Bd. 2 * S. 1, in der Hauptsache eine Tischhobelmaschine (Fig. 1 und 2 Taf. 26), deren

Tischplatte c vermöge einer Schraubenspindel a sowohl Schnittbewegung für das Hobeln, als auch

Schaltvorschub während des Fräsens von Seiten eines unmittelbar wirkenden Riemens

erhält. Dementsprechend ist an einer Seite des Gestellrahmens f ein Querbalken mit dem Supporte für den Hobelstahl,

an dessen Rückseite aber ein zweiter Querbalken h für

das Fräserwerk angebracht, der Rahmen aber hinreichend erweitert, um das Fräsen der

Seitenflanken des Werkstückes zu ermöglichen. Das Fräserwerk, welches ebenso wohl

als Bohrvorrichtung gebraucht werden kann, besteht aus dem Schlitten g, an welchem die Spindellager angegossen sind, deren

Büchsen j, k, u (Fig. 3) zur Führung, zum

Spindelantrieb und zur Lothrechtverstellung dienen.

Der Betrieb erfolgt von der Riemenscheibe l (Fig. 1)

unmittelbar von der Deckenwelle aus, durch Vermittelung der auf der Keilnuthwelle

m wandernden Schnecke n auf das Rad o (Fig. 3), während die

Steuerung nach Bohrmaschinenart mittels Stufenräder x

von der Welle m auf den Scheckentrieb v, t bezieh. auf die Druckspindel r, s abgeleitet wird. In die mit Keilnuth q versehene Hauptspindel p

kann sowohl ein Lochbohrer als auch ein Kolbenfräser F

eingesetzt werden, sowie durch Vermittelung von Winkelrädern mittels des in Fig. 4 zur

Ansicht gebrachten Zusatztheiles d1 eine auf wagerechter Spindel sitzende

Fräserscheibe bethätigt wird.

Die Schaltung des Hobelwerkzeuges wird nach jedem Hubwechsel des Tisches nach

bekannter Art durch die Schraubenspindel im Querbalken ausgeführt, während die

Querverstellung des Fräserwerkes durch die Spindel i

von der Antriebswelle m und Sperrwerk a1

b1 abgeleitet ist. Die

Längsverschiebung des Aufspanntisches c in langsamer

Gangart ergänzt die Steuerungsbewegung für das Fräsen, wohingegen das Stellrad d mit dem Sperrstifte e

die Lage des Tisches während des Bohrens sichert.

Pr.

Tafeln