| Titel: | P. Guillaumin's Brückenwage. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 496 |

| Download: | XML |

P. Guillaumin's Brückenwage.

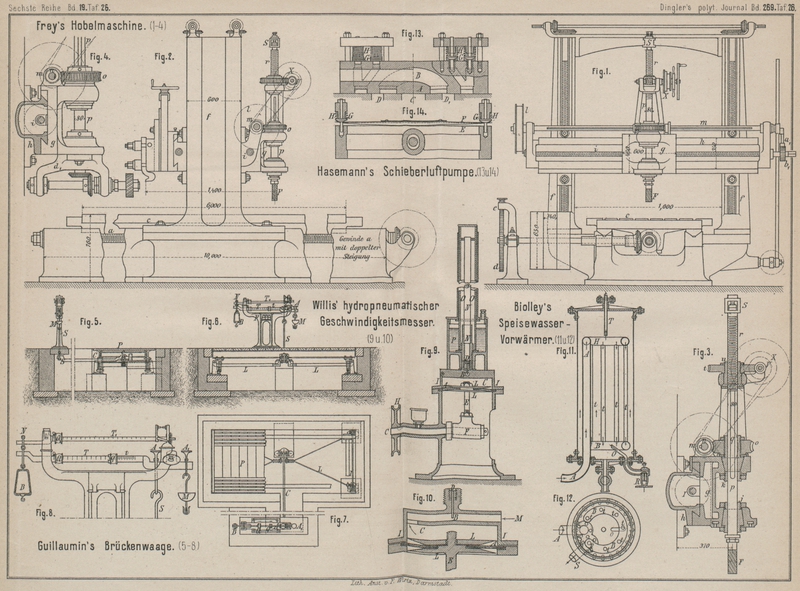

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 26.

Guillaumin's Brückenwage.

Brückenwagen mit Schiebegewichten nach dem sogen. Schnellwagensysteme gewähren den

Vortheil raschen Abwägens durch Ablesung bei einer beschränkten Anzahl von

Gewichtsstücken, doch bieten diese Wagen Schwierigkeiten in Bezug der Untersuchung

auf Empfindlichkeit und Genauigkeit der Wiegevorrichtung, Schwierigkeiten, die mit

der Tragkraft der Wage rasch zunehmen.

Diesen Uebelständen soll durch die in der Revue générale des

machines outils, 1888 Bd. 2 * Nr. 1, beschriebenen Wiege- und

Controleinrichtungen von P. Guillaumin begegnet werden,

deren Hebelverbindungen aus der Textfig. 1

ersichtlich sind. Hierin bedeuten (L, l) die

dreieckförmigen Brückenhebel, welche mit dem winkelrecht dazu liegenden

Verbindungshebel (C, c) das untere Hebelsystem bilden,

dessen Gesammtübersetzung \frac{L}{l}\,.\,\frac{C}{c}=100 ist,

wobei die Gröſse der einzelnen Factoren \frac{L}{l} oder

\frac{C}{c} beliebig und ohne Einfluſs für das Ganze bleibt.

Diese Hebelverbindung ist an dem unteren Wiegehebel

\frac{F}{f}=\frac{1}{10} derart angehängt, daſs die Zugstange

S (Fig. 8 Taf. 26) denselben

in Folge der Belastung P herabzieht, während eine

Schalenbelastung in B diese Wirkung noch verstärkt.

Fig. 1., Bd. 269, S. 496Fig. 2., Bd. 269, S. 496Nun ist aber der Wiegehebel F von seinem

Drehpunkte aus nach rechts verlängert, diese Hebel Verlängerung f1 aber gleich f gemacht, so daſs ein in M oder A1 (Fig. 8) bezieh. in f1 angehängtes Gewicht

die Hebelverbindung rechts dreht, demnach das Gleichgewicht herbeizuführen im Stande

ist.

Es wird aber auch bei unbelasteter Brücke und in Folge der Hebelübersetzung

\frac{F}{f_1}=\frac{1}{10} eine Gewichtsbelastung von 1k in B, einer

Belastung von 10k in A1 bezieh. f1 die Wage halten, ebenso wie 10k in S ebenfalls

10k in f1

, weil \frac{f}{f_1}=1 ist, die

Gleichgewichtslage herbeiführen muſs. Es entsprechen aber 10k in S einer

Brückenlast

P=10\,.\,\frac{C}{c}\,.\,\frac{L}{l}=10\,.\,100=1000^k

An dem unteren Wiegehebel T (Fig. 8 Taf. 26) ist ferner

ein oberer rechts drehender Hebel T1 in N angelenkt,

welcher die Schale B entlastet und die Zeigerspitze

trägt. Wird daher in A1

ein der Tragkraft der Wage entsprechendes, ständiges Gewicht angehängt und durch

Ausgleichsgewichte in B und M das Gleichgewicht der Nichtbelastung vorerst herbeigeführt, während die

Schiebegewichte q, Q und Q1 sämmtlich auf die Nullpunkte der

Hebeleintheilungen eingestellt sind, so folgt bei eintretender Brückenbelastung P die Nothwendigkeit der Entlastung des unteren

Wiegehebels durch Verstellung der Schiebegewichte nach gleichem Richtungssinne. Zur

Erleichterung und Vereinfachung der Ablesung sind die Hebeleintheilungen t, T und T1 in der Weise eingerichtet, daſs mit q die Gewichtseinheiten der Brückenlast von 1 bis

100k, Q die

Hunderte (Metercentner zu 100k) und mit Q1 die Tausende (Tonnen

zu 1000k) angezeigt werden.

Die Untersuchung der Wage auf ihre Richtigkeit erstreckt sich auf

1) die Herstellung der Gleichgewichtslage der Wiegehebel mittels

Ausgleichungsgewichte (Tara) in M.

2) Die nachfolgende Untersuchung der Gleichheit der Hebelarme f und f1

, indem auf die Teller A

und A1 gestellte,

gleich groſse Gewichtsstücke die Gleichgewichtslage herbeiführen müssen.

3) Durch Schalenbelastung in B, welche dem 10fachen

Gewichte in A1 das

Gleichgewicht halten wird.

4) Durch Schalenbelastung in B, welche bei unverändertem

Zustande der Wage die Genauigkeit der Hebeleintheilung anzeigt, sofern durch

Verstellung der Schiebegewichte q, Q und Q1 das Gleichgewicht

herbeigeführt wird.

5) Durch unmittelbare Vergleichung einer bekannten Brückenlast mit der Angabe durch

die Schiebegewichte.

6) Durch Vergleichung einer in M angehängten

Gewichtsbelastung mit einer bekannten Brückenlast, welches im Verhältnisse 1 : 100

steht, oder endlich mittels einer Schalenentlastung in B, welche im Verhältnisse 1 : 1000 zur aufgesetzten Brückenlast stehen

muſs.

Die gesammte Anordnung der Wage ist aus den Fig. 5, 6, 7 Taf. 26 ersichtlich,

wobei die Wiegehebel in Fig. 8 im vergröſserten

Maſsstabe dargestellt sind. Eine Anzahl von 20k-Gewichtsstücken sind bloſs zur Untersuchung vorräthig, während das Abwiegen

lediglich mittels der Schiebegewichte durchgeführt wird.

Fig. 3., Bd. 269, S. 498Fig. 4., Bd. 269, S. 498Abänderungen der Wiegehebelanordnungen zeigen die Textfig. 2 bis 4. In Fig. 2 ist der obere

Wiegehebel von gleicher aber beliebig groſser Schenkellänge, während in Fig. 3 das

Hebelverhältniſs \frac{F}{f} beliebig, wenn nur das

Gesammtverhältniſs das gleiche bleibt. In der Anordnung Fig. 4 ist der Hebel mit

der Tonneneintheilung T1 tief gelegt, während der Wiegehebel F und

F1 gleichschenkelig

und beliebig lang ist, wenn nur das Verhältniſs \frac{F}{f_1}=10

bleibt.

Pr.

Tafeln