| Titel: | Vorrichtungen zur mechanischen Bedienung von Wendewalzwerken (Reversirwalzwerke). |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 551 |

| Download: | XML |

Vorrichtungen zur mechanischen Bedienung von

Wendewalzwerken (Reversirwalzwerke).

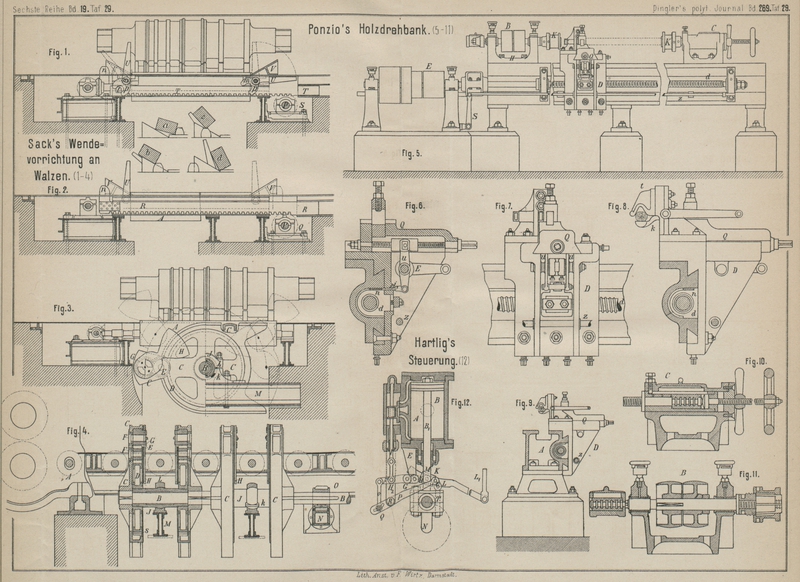

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Vorrichtungen zur mechanischen Bedienung von

Wendewalzwerken.

Zum Auswalzen schwerer Blöcke und Stäbe bedient man sich mit Vorliebe der

Wendewalzwerke, weil bei denselben das Walzgut nicht gehoben zu werden braucht und

durch Rollen, welche vor und hinter der Walze angeordnet sind, in das Walzwerk

eingeschoben, heran und fort gerollt werden kann. Stäbe müssen auſserdem öfters

gewendet und von einem Kaliber vor das andere geschoben werden, je nachdem es die

Construction der Walzen erfordert.

Zur mechanischen Verrichtung dieser Arbeit bedient man sich der sogen.

„Kantapparate“, welche sämmtlich den Grundgedanken gemein haben, daſs sie

den Block oder Stab, sobald er die Walzen verläſst, umwenden und dem folgenden

Kaliber zuwälzen. Zu diesem Zwecke werden vor den Kalibern eine der Stablänge

entsprechende Anzahl von Hebeln angeordnet, welche ihre festen Drehpunkte im Belage

zwischen den einzelnen Transportrollen des Rollganges haben und in wagerechter

Stellung unter die Hüttensohle bezieh. unter die Rollenoberkante verschwinden,

während sie durch Gestänge gemeinsam senkrecht gestellt werden können. Sie nehmen

die wagerechte Stellung ein, wenn ein Stab aus dem Walzwerke austritt. Erfolgt nun

der Austritt des Stabes regelmäſsig, so legt sich derselbe mit seiner ganzen

Auflagefläche über die Wendehebel des betreffenden Kalibers, den Drehpunkt der

letzteren auf einer Stelle lassend, worauf die Hebel hoch gestellt werden und den

Stab, ihn um 90° drehend, zur Seite vor das benachbarte Kaliber wälzen.

Offenbar kann eine solche Vorrichtung nur dann arbeiten, wenn die Stäbe das Walzwerk

ohne Krümmung verlassen und sich nicht schief auf den Rollgang gelegt haben, eine

Bedingung, der nicht in jedem Falle so leicht entsprochen werden kann, insbesondere

nicht bei langen Stäben. Daher findet man auch solche Wendehebel gewöhnlich nur vor

den ersten Kalibern angeordnet, während für die letzten Stiche die Bedienung von

Hand geschieht. Ein weiterer Uebelstand dieser Anordnung ist, daſs sie voraussetzt,

daſs auf einander folgende Kaliber auch neben einander liegen, was nicht stets

thunlich ist. Auch dürfte es Schwierigkeiten machen, alle in dem betreffenden Gerüst

gebrauchten Walzen so zu construiren, daſs die Lage der mit Wendern versehenen

Kaliber übereinstimmt. Es kann auch im Betriebe des Walzwerkes der auf hohe Kante

gestellte Block umschlagen oder aber der richtig eingesteckte erfaſste Block sich

spieſskantig ins Kaliber setzen. In ersterem Falle muſs der Block nochmals aufrecht

gestellt werden, im anderen Falle indeſs die Walzenzugmaschine sofort umsteuern, um

das Material nicht wrack zu walzen. Der Stab muſs alsdann nochmals ins vorhergehende Kaliber

zurückgebracht und in demselben wieder gerade gedrückt werden.

In beiden Fällen sinkt die in Rede stehende Vorrichtung bedeutend im Werthe herab,

weil sie die Bedienungsmannschaft nicht ersetzen kann, diese vielmehr stets zum

sofortigen Eingreifen bereit stehen muſs.

Mehr Freiheit gewährt die Anordnung der Ebbw Vale Works

in England, bei welcher die Wendehebel auf einem fahrbaren bezieh. verschiebbaren

Untergestelle angebracht sind. Indeſs bleibt es immerhin ein Miſsstand, daſs zur

Ausführung der erforderlichen Bewegungen – Verschieben des Apparates und Hochstellen

der Wender – zwei verschiedene Steuerhebel zu hantiren sind, je einer für die beiden

getrennten hydraulischen Antriebsvorrichtungen. Alsdann ist es nicht wohl

ausführbar, das fahrbare Untergestell des ganzen Apparates, welches in seiner

Ausdehnung der Länge der zu walzenden Stäbe entsprechen sollte, über ein ziemlich

bescheidenes Maſs hinaus vorzurichten. Die Construction ist daher nur für kurze

Walzlängen anwendbar und ist es ohnedies ein Uebelstand, daſs die unter den

Transportrollen liegenden Geleise des Fahrgestelles von Glühspan verschüttet werden

und Entgleisungen stattfinden können.

Zur Beseitigung der in Vorstehendem angedeuteten Miſsstände ist von Hugo Sack in DuisburgVgl. 1887 265 537. eine neue Anordnung

getroffen worden, in welcher entgegen dem erörterten Verfahren der Stab durch den

Kantapparat vorerst zur Seite geschoben, daselbst gewendet – und zwar rechts und

links an bestimmten Stellen – und dann zurück vor das richtige Kaliber gebracht

wird.

Es mag dieses Verfahren umständlich und zeitraubend erscheinen, indeſs lassen sich

die kurzen Wegestrecken durch ein kräftiges hydraulisches Triebwerk rasch

zurücklegen und sind mit dieser Methode anderweitige wichtige Vortheile verknüpft:

Zur Bedienung genügt ein einziger Steuerhebel; es ist gleichgültig, ob die Stäbe

schräg auf dem Rollgange liegen; alsdann lassen sich auch krumme Stäbe wenden, indem

derartige sehr lang gebaute Apparate die Stäbe vor der Wendung gerade drücken

können.

Der Sack'sche Gedanke läſst sich auf zwei verschiedene

Arten ausführen.

1) Die Wendehebel werden zu beiden Seiten des Rollganges hinter einander angeordnet,

wobei sie ihre Drehpunkte im Belage erhalten, während der Transport der Stäbe zur

Wendestelle und zurück zum Kaliber durch eine besondere Schleppvorrichtung besorgt

wird.

2) Das Wenden und Verschieben der Stäbe wird durch eine vereinigte Bewegung des

Wendefingers und eines um eine unter den Transportrollen gelagerte Achse

schwingenden Armes bewirkt.

Da die Wendehebel U der ersteren Anordnung (Fig. 1 und 2) zu beiden

Seiten der Rollen A angebracht sind, so liegen

dieselben geschützt auſserhalb des Bereiches der Walzbewegung und lassen sich zu

mehreren auf einer gemeinsamen Achse m anbringen.

Zwischen den Wendehebeln bestreichen die Schleppnasen n

den Raum vor dem Walzwerke und schieben die Stäbe nach rechts oder links. Diese

Schleppnasen sind auf die Zahnstangen R genietet, welch

letztere in die Zahnräder Q eingreifen, die auf der zur

linken Seite des Rollganges gelagerten Betriebsachse P

festgekeilt sind. Auf dieser hydraulisch in Rotation versetzten Achse sitzen ferner

noch die Räder S, welche die Zahnstangen T verschieben. Letztere haben vorstehende Nocken t, welche durch Anstoſsen an die Gabeln p auf den Achsen m die

Wendehebel hochstellen, bevor sie in der Endstellung rechts oder links angelangt

sind. Und zwar geschieht das Hochstellen der Wendehebel jedesmal, wenn der zu

wendende Stab durch die Schleppnasen bereits an die richtige Stelle geschoben

ist.

Es sei z.B. der zu wendende Stab nach links geschoben und am Ende der Rolle angelangt

(Position a

Fig. 1),

alsdann wird er auf die schiefe Ebene des Guſsstückes V

geschoben (b). Inzwischen wird der Wendehebel

hochgestellt und die Schleppnase geht unter dem Stabe durch (c). Nunmehr wird der Stab die schiefe Ebene wieder hinunter gleiten,

unterstützt durch die immer schräger werdende Stellung der Wendehebel U, um schlieſslich, auf den Transportrollen angelangt,

von den Wendehebeln vollständig aufrecht gestellt zu werden (d), womit die Viertelwendung vollendet ist. Die Schleppnasen n befinden sich nunmehr links vom Stabe, während sie

früher auf der anderen Seite waren; es kann also der Stab jetzt wieder soweit als

nöthig nach rechts geschoben werden. – An der anderen Seite wirkt der Apparat in

derselben Weise. Nach dort ausgeführter Wendung sind die Schleppnasen wieder rechts

vom Stabe und können ihn wiederum nach links schieben. Der Stab kann also in

beliebiger Weise nach der einen oder anderen Seite gebracht und gewendet werden,

womit allen Anforderungen, bezüglich der mechanischen Bedienung des Walzwerkes

genügt ist.

Vor dem Austritte eines Stabes werden Schleppnasen n und

Wendehebel U in die – . – . – . gezeichnete Stellung

links in Fig.

1 oder in die gleiche Lage auf der anderen Seite gebracht, in welcher sie

durch die Winkel V geschützt sind und nicht durch einen

krumm austretenden Stab umgerissen werden können. In dieselbe geschützte Position

kehrt man auch zurück beim Einstecken eines langen Stabes, um Schleppnasen und

Wendehebel vor dem Peitschen des dem Walzwerke zueilenden Endes zu bewahren.

Aeuſserlich ganz verschieden von diesen Apparaten mit zwei Reihen seitlich vom

Rollgange befindlicher Wendehebel ist die Anordnung von Fig. 3 und 4. Bei derselben sitzt der

Bedienungsapparat auf der gemeinsamen Achse B, welche unter den

Rollen A des Rollganges gelagert ist. Die Lagerung von

B geschieht in den langen Hülsen J, welche der Länge nach getheilt sind und in der Mitte

eine kugelförmige Wulst haben. Diese Wulst wird von einem Lager L umschlossen und hindert der Keil k jede Drehung der Hülse. Die Lager L sind auf die Träger M

montirt und verbleibt somit in der Grube unter den Rollen freie Passage zur

Entfernung heruntergefallenen Glühspans. Vor solchem ist das Triebwerk des Apparates

durch vollständige Einkapselung geschützt.

Auf den Hülsen J sitzen die ebenfalls zweitheiligen

Räder D, während auf der Achse B, die man sich in Fig. 4 noch weiter nach

rechts fortgesetzt zu denken hat, die Guſsstücke C

aufgekeilt sind, die gehäuseartig das Triebwerk umschlieſsen. Die Wendefinger H drehen sich um den Bolzen F1 durch Vermittelung des Zahnrades G. Letzteres greift in das Zwischenrad E und dieses in das feststehende Rad D ein. Die Räder E und G erhalten, abgesehen von den Bolzen F, nochmals am äuſseren Umfange in dem Guſsstücke C Führung, um eine sehr widerstandsfähige Lagerung zu

erzielen.

Schwingt nun die Achse B, indem die hydraulisch

angetriebene Zahnstange N das Ritzel O in Bewegung versetzt, so wird auch der Wendefinger

H rotiren und mit dem Guſsstücke C durch den zwischen den Rollen AA belassenen Raum hindurch über die Hüttenflur treten. Er ist dadurch im

Stande, den auf den Rollen liegenden Block oder Stab zu wenden und zu verschieben,

um das Walzwerk in allen Fällen mechanisch zu bedienen. Dies soll in Nachfolgendem

gezeigt werden.

Beim Austritte eines Stabes nimmt der Apparat entweder die Stellung von Fig. 3 oder die

entgegengesetzte Lage ein, je nachdem die Kaliber auf der rechten oder linken Seite

der Walze benutzt werden. Die Form des Guſsstückes C

ist so gewählt, daſs sich in diesen beiden Endlagen – die Achse B schwingt um 180° – der Rücken von C wagerecht zwischen die Transportrollen A setzt und auf diese Weise eine Art Belag zwischen den

Rollen bildet. Der Rücken von C ist stark abgerundet,

so daſs nach unten gekrümmte Enden hinaustretender Stäbe an ihm abgleiten, oder aber

kurze Blöcke beim Heranrollen zum Walzwerke verhindert werden, sich zwischen den

Rollen festzusetzen. Kleine Stücke, welche beim Walzen von dem Blocke abbröckeln,

fallen in die Grube unter den Rollen hinunter, groſse Stücke werden mit der Zange

entfernt, wenn man nicht vorziehen sollte, auch sie in die Grube fallen zu lassen,

was bei einer folgenden Drehung des Apparates stattfinden würde. Ein Festklemmen

derselben kann nicht eintreten.

In allen Fällen kann die Bedienung auf mechanischem Wege geschehen und ist die Achse

B etwa 14m lang

zu denken, mit entsprechend vielen Wendern.

Wäre nun ein mit Grat behafteter Stab, nachdem er rechts gewendet, wieder auf seine flache Seite

umgefallen, so hätte man denselben nach links zu schaffen, dort zu wenden und wieder

nach rechts vor sein Kaliber zu bringen.

In gleicher Weise hat man zu verfahren, wenn ein von den Walzen spieſskantig

gefaſster Stab in das vorhergehende Kaliber zurück zu bringen ist oder wenn man aus

Versehen den Stab an dem beabsichtigten Kaliber vorbeigeschoben hatte.

Es ist zu bemerken, daſs sich die Vorrichtung mit seitlich angeordneten Wendehebeln

gegebenen Verhältnissen besser anpassen und auch da anbringen läſst, wo die

Transportrollen A (vgl. Fig. 1 mit Fig. 2 und 3) in gröſserem Abstande

von der Walze kürzer sind, als direkt vor derselben. Auch sind dabei kleinere

Abstände der Transportrollen unter einander zulässig. Dagegen zeichnet sich die

andere Construction durch vollständige Unabhängigkeit vom Rollgange aus; wenn an

demselben etwas in Unordnung geräth, so wird der Kantapparat weniger in

Mitleidenschaft gezogen. Auch dürfte ihr überall da der Vorzug gebühren, wo es sich

um das Wenden langer Stäbe handelt, indem dieselben durch den Apparat selbst

ungefähr gerade gerichtet werden können, wenn man auf dem Belage an geeigneter

Stelle Winkel befestigt, gegen welche der Stab vor der Wendung gedrückt wird. Ferner

dürfte diese Anordnung auch bei der Fabrikation schwerer Träger im Wendewalzwerke

gute Dienste leisten. Befindet sich vor jedem Gerüste einer solchen Straſse ein

Roll- und Kantapparat und vermittelt ein Schleppzug den Transport von Gerüst zu

Gerüst, so kann auch hier die Bedienung auf mechanischem Wege erfolgen.

Beim Walzen von Trägern u.s.w. kommen vorwiegend nur Halbwendungen der Stäbe in

Betracht, welche sich mit den vorliegenden Apparaten ebenfalls ausführen lassen.

Setzt man an Stelle des annähernd quadratischen Profiles, solches von mehr

länglich-rechteckiger Grundform, wie sie bei der Kalibrirung der - und

⊔-Eisen vorkommen, so wird der aufrecht stehende Querschnitt sicher umkippen, wenn

die vorhergehende Wendung mit gehöriger Geschwindigkeit ausgeführt würde.

Da das Gewicht der Blöcke eines mechanisch bedienten Walzwerkes ziemlich gleichgültig

ist, so ist es mittels Kantapparaten ohne Schwierigkeit möglich, schwere Stücke zu

verwalzen. Die Leistungsfähigkeit des Walzwerkes würde also erhöht, während die

Fabrikationskosten vermindert würden.

Wir hatten Gelegenheit, die zweite Constructionsart des Sack'schen Kantapparates an einem Modellapparate ausgeführt zu sehen und

gestehen, daſs derselbe in tadelloser Weise functionirte. Der Erfinder ist stets

gerne bereit, das Modell Interessenten vorzuführen. In der Patentanmeldung sind

folgende Ansprüche erhoben:

1) Ein Apparat für mechanische Bedienung von Wendewalzwerken in Verbindung mit

Transportrollen vor dem Walzwerke, bei welchem die Wendehebel in zwei Reihen

angeordnet sind, zu beiden Seiten der Transportrollen je eine Reihe, wovon die

Wendehebel auf der rechten Seite nach links, die auf der linken Seite aber nach

rechts wenden in Verbindung mit einem Schleppzuge, welcher die Blöcke oder Stäbe zur

Wendestelle schafft, nach rechts oder links, und sie von da wieder zurück vor das

richtige Kaliber bringt.

2) Ein Apparat zur mechanischen Bedienung von Wendewalzwerken, bei welchem je ein

Wendehebel H auf Armen bezieh. Guſsstücken C drehbar angebracht ist, welche auf einer gemeinsamen,

unter den Transportrollen gelagerten Achse B befestigt

sind und durch diese in pendelartige Schwingungen versetzt werden, wobei die

Wendehebel und die Kopfstücke besagter Arme C über die

Transportrollen treten, durch den zwischen letzteren belassenen freien Raum und

wobei die Wendehebel durch die mit ihnen verbundenen Zahnräder G von den Zahnrädern D

aus, welche concentrisch um die Achse B unbeweglich

angeordnet sind, durch Vermittlung der mit dem Arme C

in Verbindung stehenden Zwischenräder E in Rotation

versetzt werden, und so zwar, daſs die zu wendenden Blöcke oder Stäbe nach rechts

oder links zur Seite geschoben, dort gewendet und wieder zurück vor das richtige

Kaliber gebracht werden. (Nach Stahl und Eisen, 1888 S.

440.)

Tafeln