| Titel: | John Will. Hartley's Steuerung für schwingende Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 269, Jahrgang 1888, S. 557 |

| Download: | XML |

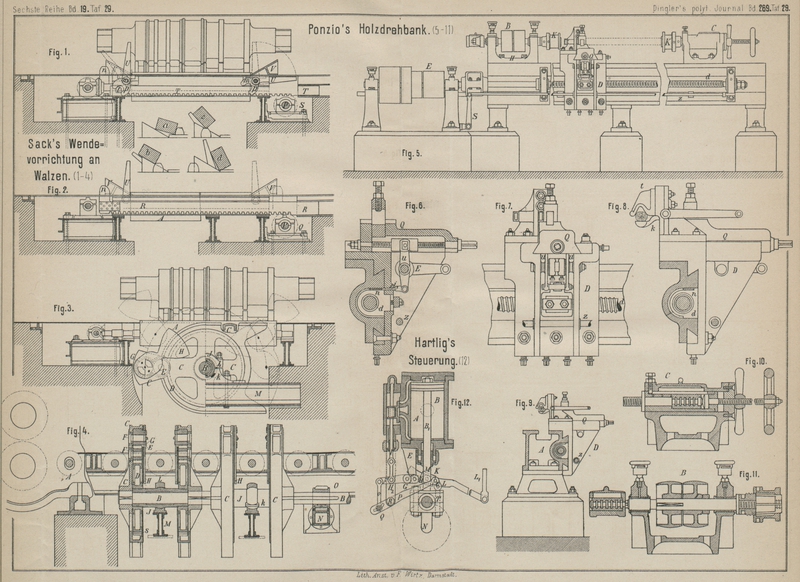

John Will. Hartley's Steuerung für schwingende

Dampfmaschinen.

Mit Abbildung auf Tafel

29.

Hartley's Steuerung für schwingende Dampfmaschinen.

Die Steuerung von John Will. Hartley auf den California-Works zu Stoke on Trent, England, gehört zu

jener Klasse der Steuerungen, wobei kein Excenter zur Anwendung kommt, und hat nach

dem Engineering folgende Einrichtung:

A ist der Cylinder, welcher um die Zapfen B schwingt; die Kolbenstange B1 hängt durch den Pleuelkopf T mit der Kurbelwelle N

zusammen. Auf dem Cylinderdeckel ist ein Arm E

befestigt, welcher für den Hebel F den Drehpunkt

abgibt. An diesem Hebel ist ein Auge G, durch welches

der Drehzapfen eines zweiten, zu F parallelen Hebels

HH2 hindurchgeht,

welcher an dem einen Ende mit der Schieberstange I, am

anderen aber mit einem Gleitblocke K verbunden ist, der

auf der gekrümmten Stange L sich verschieben kann.

Letztere ist um einen Zapfen M an dem Maschinengestelle

drehbar, und kann durch die Zugstange L1 in verschiedene Stellungen gebracht werden. Die

Stange L ist concentrisch zum Drehzapfen des Cylinders

gekrümmt, und je nach ihrer Stellung (wie bei einer Coulisse) wird die Maschine vor-

oder rückwärts laufen, oder die Steuerung „im todten Punkte“ stehen. Die

Stange L1 schlieſst

sich an den Umsteuerhebel an. Steht der Bogen L

concentrisch zu B, so wird bei der Schwingung des

Cylinders keine Bewegung des Hebels H und der

Schieberstange stattfinden; wird aber der Bogen L nach

irgend einer Seite verstellt, so verschiebt sich bei der Schwingung des Cylinders

auch der Gleitblock K gegen den letzteren, und der

Schieber bewegt sich hin und her. Wie leicht zu sehen, würde bei einer solchen Steuerung –

welche an sich auch nicht neu ist – der Schieber stets den äuſsersten Stand

einnehmen, wenn der Cylinder das Ende seiner Schwingung erreicht; Voreilen des

Schiebers wäre nicht anwendbar.

Um nun aber Schieberdeckung und Voreilen und damit eine Expansion des Dampfes

anwenden zu können, erhält der Schieber noch eine zweite Bewegung von der

Kolbenstange aus. Das Ende des Hebels F ist durch eine

Gelenkstange O an den Punkt Q eines Hebels P angeschlossen, welcher sich

um den Zapfen R eines am Cylinder befestigten Armes

dreht. Das andere Ende des Hebels P ist durch ein

kurzes Glied an den Punkt U des Pleuelkopfes

angekuppelt und folgt dessen Bewegung. Geht nun der Kolben nieder, so erhält der

Hebel F eine Aufwärtsbewegung; dabei wird auch die

Achse G des Hebels H

gehoben, und damit der Schieber, welcher somit an der Unterseite das nöthige

Voreilen erhält. Beim Aufgange des Kolbens geschieht natürlich genau das Umgekehrte.

Wie leicht zu sehen, ist das Voreilen ein unveränderliches, da dasselbe nur von den

Verhältnissen der Hebel H, P und F abhängig ist, nicht aber von der Stellung des Bogens

L, welche letztere vielmehr die verschiedenen

Füllungsgrade bestimmt.

Tafeln