| Titel: | Neuerungen an Sicherheitslampen. |

| Autor: | Kn. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 49 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sicherheitslampen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 264 S.

381.)

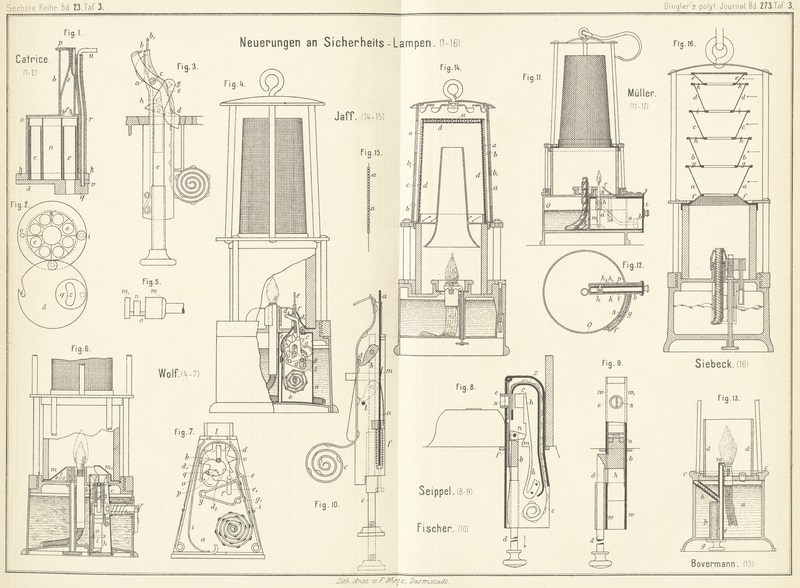

Mit Abbildungen auf Tafel

3 und 4.

Neuerungen an Sicherheitslampen.

Am 30. April hat die Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin

ihre Pforten geöffnet, eine Ausstellung, welche dem Schütze des Arbeiters gewidmet

ist und sich aus der Reihe der letztjährigen Ausstellungen edler und würdiger

heraushebt, als beispielsweise der vorjährige „Grand concours“ in Brüssel.

Die Ausstellung ist reichhaltig beschickt und gewährt, dank den Bemühungen aller

betheiligten Kreise und den erzielten Resultaten, die Aussicht, daſs Leben und

Gesundheit der Arbeiter in Zukunft mehr als bisher gesichert sein werden. Sie wird

daher zweifellos eine nachhaltige Wirkung ausüben und mit dazu beitragen, den

Frieden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu fördern und zu befestigen.

Es ist naturgemäſs, wenn auf einer derartigen Ausstellung auch die dem Bergbaue so

unentbehrlichen Sicherheitslampen reich vertreten sind, und zwar haben eine ganze

Reihe Firmen, auch ausländische, theils bewährte, theils neue Constructionen

ausgestellt. Der Catalog enthält etwa 17 Nummern, von denen indessen noch einige

fehlen. Unter den Ausstellern sind hervorzuheben die Königl.

Bergwerksdirektion zu Saarbrücken, das Reichsversicherungsamt, Gebr. Stern in Essen an der Ruhr, W. Seippel in Bochum und vor allem Friemann und Wolf in Zwickau i. S., welche letzteren

Firmen zugleich eine Reihe Neuerungen vorführen. Ferner sind noch zu nennen S. Elster in Berlin und J.

Pintsch in Berlin. Auch von Seiten der belgischen Industrie sind Lampen zur

Ausstellung gebracht, und zwar von A. Merlin in

Ans-lez-Liège und von A. Verschueren in Antwerpen, von

denen die letztere indeſs bei Reinigung von Abortanlagen Verwendung findet (Räumung

der Fäkalstoffe der Stadt Antwerpen). Im Folgenden sei nun sowohl über die auf der

Ausstellung vertretenen Lampen, als auch überhaupt über die an Sicherheitslampen

getroffenen Abänderungen berichtet.

Von den ausgestellten Lampen sei zunächst die Lampe der Königl. Bergwerksdirektion zu Saarbrücken genannt, welche Lampe

bekanntlich eine Abänderung der Müseler-Lampe ist und

sich von dieser dadurch unterscheidet, daſs der innere Blechschornstein und das

diesen einschlieſsende, über dem Glascylinder befindliche wagerechte Drahtgeflecht

fehlt (vgl. Zeitschrift für Berg-, Hütten- und

Salinenwesen, Bd. 31 und Bd. 33).

Ferner sind in mehreren Exemplaren von Heckel und Nonweiler in Saarbrücken gefertigte, mit

Magnetverschluſs versehene Schondorf'sche und Wenderoth'sche Lampen ausgestellt (vgl. die D. R. P.

Nr. 15150 und Nr. 16566); auf letztere werden wir bei einem späteren Berichte

ausführlicher zurückkommen.

Eine bewährte Lampe hat auch das Reichsversicherungsamt

vorgeführt, und zwar die nach den Vorschriften der Königl. Preuſsischen

Wettercommission hergestellte, für Rüböl bestimmte Lampe von W. Seippel in Bochum in W. mit dem unter Nr. 24547 patentirten

Plombencontrolverschluſs, der in etwa 25000 Exemplaren zur Ausführung gelangt ist.

W. Seippel hat ferner, wie erwähnt, selbst Lampen

verschiedener Systeme für Oel und Benzin ausgestellt, theils mit einer neuen

Zündvorrichtung.

Die Abänderungen und Vervollkommnungen, welche in den letzten Jahren von deutscher

Seite an der Davy'schen Sicherheitslampe getroffen

worden sind, erstrecken sich überhaupt in der groſsen Mehrzahl, und die Ausstellung

bestätigt dies theilweis, auf die zuerst von C. Wolf in

Zwickau i. S. vorgenommene Anbringung einer von auſsen zu bethätigenden Zündvorrichtung, um dadurch dem Arbeiter jede

Veranlassung zu nehmen, die Lampe bei eingetretenem Erlöschen zu öffnen. An diesen

Verbesserungen der Zündvorrichtung, über deren Werth die Meinungen noch getheilt

sind, ist C. Wolf selbst mit einer Reihe von

Constructionen betheiligt. Einige der anderen Anordnungen zeigen einen direkten

Zusammenhang mit der oben erwähnten Wolf'schen

Construction. Ein Theil der Neuerungen läſst indeſs auch das Bestreben erkennen, die

Sicherheit des Korbes zu erhöhen und so die Möglichkeit zu verringern bezieh. zu

beseitigen, daſs die im Inneren des Korbes sich bildende Explosionsflamme sich nach

auſsen fortpflanze.

Hinsichtlich der Zündvorrichtungen sei zuerst die Anordnung von H. Catrice in Peruwelz, Belgien, genannt (* D. R. P. Nr. 41140 vom 22. December 1886), bei welcher ein Reibzündhölzchen dicht neben dem

Dochtende zur Entzündung gelangt. Die Anwendung von Reibzündhölzchen bietet den

Vortheil, daſs auch ein mit schweren Oelen getränkter Docht sicher angezündet werden

kann, während bei anderen Anordnungen der Gebrauch von flüchtigen, leicht brennbaren

Stoffen erforderlich ist.

Die in Fig. 1

und 2 Taf. 3

dargestellte Construction besteht in einem, an entsprechender Stelle der Lampe

angebrachten cylindrischen Gehäuse a von 20mm Durchmesser und 25mm Höhe, in welches eine Trommel n lose

eingesetzt wird. Am inneren Umfange derselben sind die zur Aufnahme der

Streichhölzer bestimmten Röhrchen e angelöthet.

Dieselben sind von etwas geringerer Höhe als die Trommel, so daſs die zwischen die

Röhrchen gelötheten Theilungswände die letzteren überragen und mit der äuſseren

Trommelwand Schutzfächer bilden, in welchen die Streichholzköpfe vollständig von

einander getrennt sind, damit durch Ueberspringen eines Funkens die ganze Ladung

sich nicht auf einmal entzünden kann. Oberhalb der Röhrchen e ist auf dem Gehäuse a das viereckige Rohr

b befestigt, welches mit den Röhrchen e durch ein Loch in Verbindung steht. Rohr b enthält im Inneren die flache Feder c, welche mit ihrem unteren Ende an die Rohrwand

gelöthet ist und sich oben gegen eine gerauhte Fläche der gegenüberliegenden Rohrwand legt. Das obere

Ende der Feder ist rechtwinklig umgebogen und ist auf diesen Winkel ein Plättchen

p gelöthet, welches die Mündung des Rohres

vollständig verschlieſst. Das Gehäuse a hat unten einen

ziemlich hohen Flansch k, auf welchem der Deckel d drehbar befestigt ist. Der Deckel wird durch

Ausschnitt i und Stift i1 verschlossen gehalten, wobei der durch

Rohr r gesteckte Draht u

mit seinem unteren Ende in der Höhlung v des Deckels

steht. Auf dem Deckel d befindet sich an entsprechender

Stelle eine Erhöhung q, welche mit einer Curvennuth z von solcher Länge versehen ist, daſs dieselbe

ungefähr über zwei Rohrmündungen reicht, so daſs also die Trommel n jederzeit mittels des Stiftes in Drehung versetzt

bezieh. ein Streichholz unter Rohr b eingestellt werden

kann. Am Eingange von b sind noch zwei Federn f angebracht, welche das hinaufgedrückte Streichholz in

dieser Stellung festhalten.

Zur Entzündung der Lampe wird nun mittels eines durch den Schlitz z eingeführten Stiftes ein Streichholz unter Rohr b eingestellt und kräftig hinaufgedrückt, wobei die

Feder c zurückweicht, das Streichholz auf der rauhen

bezieh. chemisch präparirten Fläche sich entzündet und neben dem Dochte aufflammt.

Das obere Plättchen p weicht dabei ebenfalls mit der

Feder c zurück und hält im Uebrigen den Apparat gegen

Eindringen von Gasen verschlossen. Die Streichhölzchen sind etwa 20mm lang und können dicker als gewöhnliche

Zündhölzchen sein; sie werden fest in die Röhrchen e

eingesteckt, damit sie nicht von selbst herausfallen können. Die Zündvorrichtung

wird von unten lothrecht in die Lampe eingesetzt und am Umfange des Flansches k mit dem Lampenboden verlöthet, so daſs in dieser Lage

das Rohrende b gerade mit dem Dochte in gleicher Höhe

liegt (vgl. auch Comptes rendus de la société de l'industrie

minerale, 1887 S. 237).

Wie bereits erwähnt, liegen neuere Zündvorrichtungsconstructionen auch von Friemann und Wolf in Zwickau i. S. vor, welche

Neuerungen zum Theil auch auf der Ausstellung vertreten sind.

C. Wolf hatte seine Zündvorrichtung früher bereits mit

einer Schutzkappe versehen (vgl. 1887 263 132), um ein

Verspritzen der Zündpillentheilchen nach oben in den Drahtschornstein oder seitlich

an den Glascylinder zu verhindern. Neuerdings ist nun an dieser Schutzkappe ein

Messer zum Abschneiden des verbrauchten Zündstreifens angebracht, um der aus

Entzündung des Streifens entstehenden Gefahr vorzubeugen und so die Veranlassung zu

Durchschlägen zu beseitigen (* D. R. P. Nr. 43234 vom 30. Juni 1887). Das Messer b (Fig. 3) ist unterhalb des

wagerechten Theiles der bei c drehbaren Schutzkappe a angebracht, und die letztere ist an einer Seite mit

einer gekrümmten Verlängerung d versehen, welche durch

Stifte g h der Schiebestange e beeinfluſst wird. Beim Bethätigen der Zündvorrichtung (Herabziehen von

e) erfährt daher die Schutzkappe a eine entsprechende Drehung, wobei ihr Messer b den über die Zündvorrichtung hinausragenden

Papierstreifen b1

abschneidet. Beim Emporschieben der Stange e tritt dann

die Kappe a wieder zurück und ermöglicht damit das

weitere Vorschieben des Zündstreifens, dessen Zündung wie bekannt erfolgt.

Während die eben genannte Zündvorrichtung für mit Benzin gespeiste Sicherheitslampen

bestimmt ist, hat sich C. Wolf in Firma Friemann und Wolf in Zwickau i. S. in neuerer Zeit eine

Zündvorrichtung patentiren lassen für Sicherheitslampen, in welchen schwere Oele

oder ein Gemisch von Erdöl und Paraffin gebrannt werden (* D. R. P. Nr. 44392 vom

24. Februar 1888). Zum Entzünden des Dochtes ist in diesem Falle eine länger

andauernde Flamme erforderlich, als durch Zündpillenstreifen zu erzeugen möglich

ist. Es werden deshalb Streifen mit Zündpillen verwendet, die nicht durch Schlag,

sondern durch Reibung entzündet werden und eine lang andauernde Flamme abgeben.

Fig. 4 zeigt

die Zündvorrichtung im Querschnitte, während Fig. 5 die im Gehäuse a gelagerte und durch den Oelbehälter der Lampe

hindurchtretende Spindel m zeigt, durch welche die

Zündvorrichtung bethätigt wird. Durch das nur am oberen Ende theilweise offene

Gehäuse a der Zündvorrichtung geht ein fest gelagerter

Bolzen b, welcher innerhalb des Gehäuses zwei zur

Transportirung des an der Platte f geführten

Zündstreifens e dienende Zahnräder c und zwischen diesen den eigentlichen Reiber d aufnimmt. Dieser Reiber d ist in der Mitte mit einem Schlitze versehen, der gröſser als der durch

ihn tretende Stift b ist, so daſs der Reiber nicht

allein eine Auf- und Abwärtsbewegung, sondern auch eine seitliche Bewegung ausführen

kann. Im unteren Theile des Reibers d ist ein zweiter

Führungsschlitz vorgesehen, durch den ein gleichfalls in dem Gehäuse a gelagerter Stift g

hindurch tritt. Ein am Reiber d befestigter Stift h ist durch einen Schlitz des Gehäuses a nach auſsen geführt und wird hier von dem einen Ende

einer um einen Bolzen gewickelten Feder l ergriffen,

welche bestrebt ist, den Stift h und hierdurch den

Reiber d selbst hochzuschnellen.

Soll der Reiber d zur Bethätigung der Zündvorrichtung

nach unten gezogen und die Feder l gespannt werden, so

dreht man die aus dem Oelbehälter der Lampe heraustretende Spindel m in der Pfeilrichtung (Fig. 4) herum, wobei die

an dem excentrischen Stifte o sitzende Nase n der Spindel den Reiber d

zuerst nach der Seite drückt, so daſs der aus dem Kasten a heraustretende Arm d1 mit dem zugespitzten gebogenen Ende d2 des Reibers d von dem Zündstreifen e

abgehoben und in dieser abgehobenen Lage nach unten geführt wird, ohne den

Papierstreifen n mitzunehmen. Zwischen der Nase n und den Theilen mm1 der Spindel ist genügender Zwischenraum, um ein

Hindurchtreten der Transporträder c zu ermöglichen. Bei

weiterer Drehung der Spindel und nach Abheben des Reibers von dem Zündstreifen e greift der excentrische Stift o in die Zähne der Transporträder c ein,

dreht die letzteren um einen Zahn herum und schiebt dadurch gleichzeitig den

Papierstreifen e um die Entfernung zweier Zündpillen in

die Höhe. Der Reiber d wird durch die Nase n in seiner untersten Lage so lange festgehalten, bis

letztere bei weiterer Drehung der Spindel m den

Schulteransatz am Reiber d verlassen hat. Nun kann die

Schlagfeder l in Wirkung treten, die zuerst durch den

Angriff an den Stift h den Reiber d nach rechts drückt, damit die Spitze d2 des Armes d1 fest an dem

Papierstreifen e zur Anlage kommt, und alsdann den

Reiber d in gerader Führung schnell nach oben treibt,

wobei die Spitze des Reibers die Zündpille aufreiſst und dadurch eine Zündung

herbeiführt.

Um nicht ein Abreiſsen der Zündpille ohne Zündung derselben zu veranlassen, empfiehlt

es sich, dieselbe in der Mitte zu schlitzen. Die durch die besondere Art Zündmasse

durch Reibung derselben erzeugte Flamme brennt ausreichend lange, um den mit

schweren Oelen oder Erdöl und Paraffin gespeisten Docht zum Entflammen zu

bringen.

Um indeſs diese Zündvorrichtung auch für Benzinsicherheitslampen verwendbar zu

machen, hat dieselbe in einem neuesten Patente (* Zusatzpatent Nr. 47638 vom 24.

Februar 1888) eine Abänderung dahin erfahren, daſs der Reiber für den Zündstreifen

wieder durch einen Hammer ersetzt ist, der indeſs durch eine Feder nur einen

begrenzten Antrieb erhält, so daſs er den letzten Theil seines zur Ausführung des

Schlages nothwendigen Hubes durch sein Beharrungsvermögen zurücklegt. Diese

Einrichtung hat den Vortheil, daſs der Hammer zur Zündung der Pille nur einen

momentanen Schlag ausführt, während das Ausbrennen derselben unbehindert durch den

Hammer erfolgt.

Der guſseiserne Lampenölbehälter enthält einen kastenförmigen Raum, in den die

Zündvorrichtung, in einem leicht auseinandernehmbaren Gehäuse untergebracht, von

unten eingeschoben und durch einen aufschraubbaren Ring festgehalten wird. Durch die

Gehäuseplatten a (Fig. 6 und 7) der Zündvorrichtung

führt ein Stift b, auf welchem in derselben Weise wie

bei der Vorrichtung des Patentes Nr. 44392 die Transporträder c sitzen, zwischen denen sich der Schlaghammer d auf und ab bewegen kann. Dieser Hammer erhält, wie

Fig. 7

erkennen läſst, dadurch eine Geradführung, daſs der Stift b in einem Schlitze des Hammers und ein Stift e des letzteren in einem Schlitze e1 des Gehäuses geführt wird. Die Bewegung des

Hammers erfolgt wie bei der Hauptconstruction durch eine mit Nase p versehene Spindel o und

mittels einer Feder f. Diese letztere sitzt auf den

Stiften g und g1 und ist derart ausgebildet, daſs das wirksame

gegen den Hammer d drückende Ende in dem mit

Anschlagnase versehenen anderen festen Ende der Feder seinen Anschlag findet, so

daſs der Hammer d den letzten Theil seines Weges durch

seine lebendige Kraft zurücklegen muſs.

Das Spannen der Feder bezieh. die Abwärtsbewegung des Hammers

d erfolgt durch Drehung der Spindel o in der Pfeilrichtung, indem die Nase p des excentrischen Stiftes q sich gegen den Ansatz d2 des Hammers legt. Ehe aber die Nase bei weiterer

Drehung der Spindel den Hammer freigibt, schiebt der Stift q durch Eingriff in die Zähne der Transporträder c den Zündstreifen um die Entfernung zweier Zündpillen in die Höhe. Zur

sicheren Functionirung des Mechanismus wird der Hammer d dabei auch dann noch in gespannter Lage von der Nase p gehalten, wenn der Vorschub des Zündstreifens bereits

vollendet ist. Gibt nun die Nase p den Hammer frei, so

zündet derselbe durch seinen Anschlag an die Ambosplatte l die darunter liegende Pille und fällt dann sofort etwas zurück. Durch

die Kappe mm1, welche

zugleich als Schutz gegen versprengte Theilchen der Zündpille dient, wird der

Feuerstrahl dem Benzindochte zugeleitet und dieser leicht entzündet.

Die Drehung der Spindel o erfolgt von dem zur

Herausnahme der Zündvorrichtung zurückziehbaren Bolzen r aus. Der Zündstreifen i ist in der

gezeichneten Weise bezieh. durch einen Ansatz d1 des Hammers geführt und kann zufolge der ganzen

Anordnung des Hammers d zwischen den letzteren und der

Ambosplatte l eingeführt werden, ohne eine Bewegung der

Theile nöthig zu machen. Alle beweglichen Theile der Vorrichtung sind von Stahl und

gehärtet und mit Rücksicht auf das Rosten noch verzinnt.

Wie der Zündstreifenabschneider ist auch diese letzte Zündvorrichtung auf der

Unfallverhütungs-Ausstellung in mehreren Exemplaren vertreten. Die Friemann und Wolf'sche Ausstellung ist überhaupt die

reichhaltigste auf dem Gebiete der Sicherheitslampen, und sind ferner die Pieler'sche Untersuchungslampe, eine Anzahl

Markscheiderlampen mit beweglichen und feststehenden Glaslinsen (vgl. 1888 267 288), eine Sicherheitslampe mit gefaltetem und

längsgeschlitztem Schutzmantel gegen groſse Wettergeschwindigkeiten und eine Reihe

Universalsicherheitslampen mit Zündvorrichtung vorgeführt. Auch der

Magnetverschluſs, der Apparat zum gefahrlosen Füllen der Sicherheitslampen und der

Probirapparat zur Untersuchung der Lampen auf ihre Sicherheit gegen Gase sind

ausgestellt.

Die jüngste Wolf'sche Zündvorrichtung (D. R. P. Nr.

47638 vom 24. Februar 1888), bei welcher das Anschlagen der Zündpille von der

Rückseite aus erfolgt, so daſs das Sprühfeuer unbehindert gegen den Docht geleitet

wird, zeigt damit eine gewisse Verwandtschaft mit der um wenige Monate älteren

Zündvorrichtung von W. Seippel in Bochum i. W. (* D. R.

P. Nr. 44776 vom 28. December 1887), welch letztere als aus der ältesten Wolf'schen Construction hervorgegangen angesehen werden

darf. Bei dieser und bei den späteren Constructionen wird der Zündstreifen durch

eine Transportvorrichtung vor der Zündstelle gegen die

feststehende Gehäusewand gedrückt und an derselben entlang geschoben. Hierbei wird

öfters die Zündpille verletzt und unbrauchbar gemacht, oder der Zündstreifen wird sich,

besonders wenn er etwas feucht geworden ist, vor der Zündstelle in Falten legen, so

daſs die Zündpille durch den aufschlagenden Hammer nicht getroffen wird und eine

Zündung nicht eintritt.

Diese Umstände sucht W. Seippel zu vermeiden, indem er

den Zündstreifen hinter der Zündstelle erfaſst und den

Hammer von rückwärts aufschlagen läſst. Der Zündstreifen z (Fig.

8) mit seinen Zündpillen a, die in möglichst

gleichen Abständen von einander auf dem Streifen angebracht sind, wird von einer

Rolle innerhalb der Zwischenwände w und w1 (Fig. 9) vor die

Zündöffnung e geführt. Diese Zündöffnung e besteht aus einer kurzen Röhre und ist mit ihrer

Oeffnung nach dem zu entzündenden Dochte gerichtet. Die Zündröhre besitzt nach innen

einen Steg s, auf welchem die Entzündung der Pille a durch Schlag vor sich geht. Der Zündstreifen z wird damit von hinten geschlagen, und die Zündpille

sprüht durch die freie Oeffnung der Zündröhre das Feuer unmittelbar gegen den Docht.

Der schwache Steg s, welcher vorzugsweise den Schlag

des Hammers aufnehmen muſs, ist dem Sprühfeuer nur wenig hinderlich. Dabei verdeckt

der Hammer c beim Aufschlagen die Oeffnung e der Zündröhre voll und ganz, so daſs ein Zurücktreten

von Sprühfeuer in das Innere des Zündapparates vermieden ist.

Die Transportvorrichtung für den Zünd streifen besteht aus einem Schieber b, der mittels einer am Gehäuse gut geführten

Druckstange d auf und ab bewegt wird und der einen

Schlitz f besitzt, durch den das verbrauchte Zündband

hindurch geführt ist. Am oberen Ende des Schiebers b

ist ein Daumen n drehbar, welcher einerseits den

Schlaghammer bethätigt, andererseits den Vorschub des Zünd Streifens bewirkt. Der

Hammer c sitzt an dem freien Ende der im Gehäuse

festgenieteten Schlagfeder h, welche an geeigneter

Stelle eine Nase m trägt.

Beim Niederziehen des Schiebers b mittels der Stange d wird nun die Nase n

desselben gegen die schräge Fläche der Nase m der

Schlagfeder h und damit der im Schlitze f des Schiebers b

befindliche Zündstreifen z fest gegen die mitbewegte

Rückwand des Schiebers b gedrückt und somit

festgeklemmt. Beim weiteren Niederziehen des Schiebers b wird daher der festgeklemmte Zündstreifen z

nach unten gezogen und hierbei die folgende Zündpille vor die Oeffnung e der Zündröhre gebracht. Bei dieser Bewegung ist auch

durch die Nase n und m die

Schlagfeder h gespannt, und indem die beiden Nasen an

einander vorbei gehen, schlägt der Hammer c kräftig auf

die vor der Oeffnung e befindliche Zündpille und bringt

sie zur Entzündung. Beim Hochschieben der Stange d wird

der Daumen n durch die Nase m nach unten gedrückt, so daſs die Klemmwirkung auf den Zündstreifen

aufhört und der letztere in Ruhe bleibt.

Vorausgesetzt, daſs der Zündstreifen immer intact bleibt und ein sicheres Functioniren der

Vorrichtung gestattet, würde diese Art des Transportes des Zündstreifens auch den

Vortheil gewähren, daſs der verbrauchte Zündstreifen im Gehäuse bleibt und nicht in

den Lampenraum tritt, und daſs der Zündstreifen beim Transport nicht gegen

festliegende Gegenflächen gedrückt wird, sondern gegen mitbewegte Klemmflächen, so

daſs ein Beschädigen des Zündstreifens durch Reibung vermieden ist.

Die Firma W. Seippel hat, wie erwähnt, ebenfalls ihre

Lampen mit Plombenverschluſs (D. R. P. Nr. 24547 vom 2. Februar 1883) auf der

Ausstellung vorgeführt, und sind 4 der 16 ausgestellten Lampen mit der genannten

Zündvorrichtung versehen.

Auch die Zündvorrichtung von Fischer in Homberg a. Rh.

(* D. R. P. Nr. 44958 vom 28. December 1887) lehnt sich an die Wolf'sche Construction an, indem der Schlaghammer durch

einen Reiber ersetzt wird unter Verwendung einer aus Schwefel und Phosphor

bestehenden Zündmasse.

An der Schiebestange e (Fig. 10 Taf. 3) sitzt

drehbar ein Schieber b, welcher beim Emporschieben der

Stange e (von der punktirt gezeichneten Lage aus) mit

seinem hakenförmigen Ende den Zündstreifen c und mit

dem anderen Ende den Reiber a in einer Einkerbung

erfaſst und entgegen der Feder f mit in die Höhe führt,

bis er gegen den festen Bolzen d stöſst. Beim weiteren

Heben von e dreht sich daher jetzt der Schieber b und gibt den Reiber a

frei, welcher, von der Feder m an den Zündstreifen c angedrückt, jetzt unter dem Einflüsse der Feder f über die Zündmasse gezogen wird und letztere

entflammt. Das Erfassen des Zündstreifens und des Reibers erfolgt beim

Herunterziehen der Schiebestange e durch Aufsetzen des

Schiebers b auf den Bolzen l.

Wie Catrice verwendet auch J.

Müller auf Zeche Mathias bei Essen a. d. Ruhr für seine Zündvorrichtung

Streichhölzer, welche er mittels einer Schublade in das Innere der Lampe einführt (*

D. R. P. Nr. 45317 vom 29. Februar 1888).

Als Vorrathsgehäuse ist auſsen am Oelbehälter O (Fig. 12 Taf.

3) ein Gehäuse g angebracht, in dem aufrecht stehend

eine Anzahl Streichhölzer s enthalten sind, welche

durch Federn f stets nach der Oeffnung des Gehäuses hin

vorgedrückt werden. Diese Oeffnung mündet in einen schmalen, in das Innere des

Oelbehälters hineingebauten, ungefähr bis an die Dochthülse reichenden Kasten k, in welchem der mit Halter h ausgerüstete Schieber i schubladenartig

verschiebbar ist. Der Halter h dient zur Aufnahme der

aus dem Gehäuse g vorgedrückten Streichhölzer s und ist mittels eines Ansatzes h1 in einem Schlitze

m des Schiebers i

senkrecht verschiebbar. Eine weitere Führung erhält der Halter h durch den Zapfen h2

, der in dem Schlitze a

der im Kasten k besonders befestigten Platte p gleitet (Fig. 11). Zufolge dieser

Schlitzführungen muſs

daher der Halter h beim Verschieben des Schiebers i eine auf und ab steigende Bewegung ausführen.

Soll nun die Lampe angezündet werden, so zieht man den Schieber i, so weit als der Zapfen h2 es gestattet, heraus. Der Halter h geht dabei an der Oeffnung des Vorrathsgehäuses g vorbei, kann aber jetzt kein Streichholz aufnehmen,

da sich in ihm noch der Rest des vorher benutzten abgebrannten Streichholzes

befindet. Diesen Rest entfernt man durch die im äuſseren Theile des Kastens k angebrachte Oeffnung b,

welche indeſs nur so hoch ist, daſs wohl das abgebrannte Stück durch dieselbe

herausgenommen, nicht aber ein ungebrauchtes Streichholz nach auſsen gebracht werden

kann. Schiebt man nun die Schublade i einwärts, so

nimmt der Halter beim Passiren der Oeffnung des Gehäuses g ein Streichholz in sich auf und führt es in das Innere des Kastens,

während die Oeffnung des Gehäuses g durch die

Seitenwand des Schiebers i verschlossen wird. Beim

weiteren Einschieben des Schiebers i aber macht der

Halter h zufolge der Schlitzführungen a und m eine aufsteigende

Bewegung und führt dadurch das in ihm enthaltene Streichholz s an der gerauhten oder präparirten federnden Platte c entlang. Das Streichholz gelangt dadurch in

unmittelbarer Nähe des Dochtes zur Entzündung, so daſs dieser bei einiger Neigung

der Lampe angezündet werden kann. Das Zündholz (Wachszündhölzer) läſst man bis auf

den Halter h abbrennen.

Zum Einfüllen neuer Streichhölzer erhält das Gehäuse g

eine verschlieſsbare Oeffnung, so daſs bei der Abgabe der Lampe die Streichhölzer

unzugänglich sind und die Zündung derselben nur im Inneren der Lampe bewirkt werden

kann. Dieser Verschluſs des Vorrathsgehäuses dürfte allerdings ein wunder Punkt der

Construction sein, da ein einfacher Verschluſs dem Arbeiter ein unbefugtes Oeffnen

und Entnahme von Streichhölzern sehr nahe legt und ein complicirter Verschluſs sich

mit Rücksicht auf die praktische Verwendbarkeit der Lampe wenig empfehlen würde.

In neueren Ausführungsformen ist die Schublade und das Vorrathsgehäuse durch eine

Revolverzündvorrichtung ersetzt, und mit derartiger Müller'scher Streichholzzündung versehene Sicherheitslampen sind von der

Firma Gebr. Stern in Essen a. d. Ruhr in mehreren

Exemplaren auf der Ausstellung vorgeführt.

Als letzte Construction auf diesem Gebiete ist endlich noch die Zündvorrichtung von

E. Bovermann in Essen a. d. Ruhr zu nennen (* D. R. P. Nr. 46257 vom 26. Mai 1888), bei welcher ein durch Schlag entzündbarer Zündsatz

in Kugelform Verwendung findet.

An dem Boden des Lampenbehälters a (Fig. 13 Taf. 3) befinden

sich im Inneren zwei senkrecht zum Boden stehende, nach unten offene Röhren. In

einer derselben ruht eine spiralförmig gewundene Feder b, deren Enden einerseits an dem Deckel der Röhre, andererseits an einem

Knopfe g befestigt sind. An diesem Knopfe sitzt noch ein

Schlagbolzen e, welcher in der am oberen Ende mit einer

rechtwinklig zur Achse stehenden, dem Dochthalter zugewendeten Oeffnung m versehenen zweiten Röhre geführt wird. Vom oberen

Rande des Gefäſses a ist an einer Seite ein Röhrchen

h angebracht, welches in absteigender Richtung in

das vorbeschriebene Rohr mündet und dadurch eine Verbindung von auſsen her mit dem

Schlagbolzenrohre herstellt. Dieser Kanal dient als Behälter für die Zündkugeln. Ein

um den Deckel des Brennstoffbehälters geschraubter Ring c, an welchem die Sicherungen für den Cylinder d angebracht sind, schlieſst den Kanal von oben.

Sobald der Knopf g vom Boden genügend abgezogen wird,

spannt sich die Feder b und die Oberkante des

Schlagbolzens e tritt unter die Einmündung des mit

Zündkugeln gefüllten Kanales h, wodurch eine derselben

aus diesem in die Schlagbolzenröhre gelangt. Wird der Knopf g losgelassen, so schnellt vermöge der gespannten Feder b der Schlagbolzen wieder in die Röhre hinein und

entzündet durch den entstehenden Schlag die vor dem Bolzen gelagerte Kugel am oberen

Ende der Röhre bei der seitlich mündenden Oeffnung m.

Der aus m hervorsprühende Feuerstrahl entzündet dabei

den im Dochthalter befindlichen Docht. Eine vereinfachtere Anordnung würde sich noch

ergeben, wenn die Schlagfeder b unmittelbar um den

Bolzen e gelegt würde.

Wenden wir uns nun zu den Neuerungen an Sicherheitslampen, welche speciell eine

Erhöhung der Sicherheit gegen Explosionsgefahr bezwecken, so ist zunächst die

Anordnung von J. Jaff in Wien (* D. R. P. Nr. 41755 vom

21. Mai 1887) zu erwähnen, bei welcher über den Drahtkorb ein Mantel gelegt ist, der

aus einer Reihe von neben bezieh. über einander liegender Wickelungen einer Art

Perlenschnur besteht. Die Schnur ist durch Hohlkügelchen a (Fig.

15 Taf. 3) aus Eisen oder Stahl gebildet, die auf einem Drahte aufgefädelt

und daran gelöthet sind. Diese Schnur wird nun in wagerechten Lagen um das

Drahtgeflecht d (Fig. 14) gewickelt, und

bilden diese über einander liegenden Reihen eine Art Mantel, welcher wirksamen

Schutz gegen Explosionsgefahr bieten soll. Der Anfangs- und Endpunkt dieser Schnur

wird in geeigneter Weise (mittels eines feinen Drahtes oder durch Löthen) an dem

Korbe befestigt. Auch kann man nach Belieben einzelne oder sämmtliche Lagen der

Perlenschnur durch senkrechte Drähte, welche nach Art der Gewebefäden die einzelnen

Lagen der Schnur durchlaufen, versteifen, um die Festigkeit der Umhüllung zu

erhöhen. Der Drahtkorb hat oben zwei Lagen Geflecht, zwischen denen entweder eine

Perlenschnur spiralförmig zusammengerollt angebracht ist, oder es sind die hohlen

Eisenkügelchen a einfach in den Raum zwischen die

beiden Lagen des Drahtgeflechtes eingestreut, so daſs der ganze innere Raum oberhalb

des Glascylinders von dem Drahtgeflechte und der Umhüllung a umschlossen ist.

Die Fig. 14

zeigt an der Lampe noch einen doppelten, mit Ausschnitten c versehenen Schirm bb1, durch den mittels Verdrehung der Theile auf

einander der Luftzutritt zur Lampe beim Vorhandensein von Explosionsgasen ganz

abgeschnitten werden kann.

Eine wenig Vertrauen erweckende Schornsteinconstruction schlägt H. Siebeck in Bochum i. W. vor (* D. R. P. Nr. 44243

vom 18. November 1887). Die durch den gebräuchlichen Drahtschornstein gebotene

Sicherheit gegen Entzündung der Schlagwetter in den Gruben ist insofern nur eine

mäſsige, als die Möglichkeit, die Verbrennung der Schlagwetter auf das Lampeninnere

zu beschränken, mit der Zunahme der Wetterstromgeschwindigkeit abnimmt. Bei einer

gewissen Geschwindigkeit versagt dann der Korb seinen Dienst, indem der an der einen

Seite des Korbes eintretende Wetterstrom die innerhalb der Lampe verbrennenden Gase

durch die andere Seite des Drahtgeflechtes hindurchtreibt und eine Entzündung der

Grubengase herbeiführt. Um nun diese Wirkungen starker Wetterströme auf das

Lampeninnere zu vermeiden, ohne dabei die Leuchtkraft der Lampe zu schwächen oder

eine Erhitzung der letzteren herbeizuführen, bringt H.

Siebeck den in Fig. 16 Taf. 3

dargestellten Schornstein in Vorschlag, a, b, c, d und

e sind conische Blechhülsen, von denen der in der

Pfeilrichtung ankommende Wetterstrom in seiner Geschwindigkeit gebrochen und

verlangsamt wird, dann an denselben heruntergleitet und durch die mit f, g, h, i und k

bezeichneten ringförmigen Drahtgewebe in das Innere der Lampe treten kann. Je nach

der Wettergeschwindigkeit kann man nun diese Drahtgewebe ganz wagerecht, wie bei g, h, i und k, oder bei

geringerer Wettergeschwindigkeit, wie bei f gezeichnet,

etwas geneigt anordnen.

Eine Erhöhung der Betriebssicherheit bezweckt auch die Lampenconstruction von J. Pearson in Levenshulme bei Manchester (Englische

Patente AD 1888 Nr. 1500 und 3071). Die Sicherheitslampe ist mit einer

Auslöschvorrichtung versehen, welche durch einen Ring aus leicht schmelzbarem

Metalle in gespannter Lage erhalten und bei gefahrdrohender Temperaturerhöhung des

oberen Lampentheiles durch Schmelzen des Ringes ausgelöst wird (vgl. Clapp und Sandbrook und Marshall, 1887 263 * 134). Die zweite

Construction, Nr. 3071, ist eine Vervollkommnung des ersteren, Patent Nr. 1500,

indem bei jener bei bevorstehender Gefahr auch die Luftein- und Luftauslässe der

Lampe geschlossen werden.

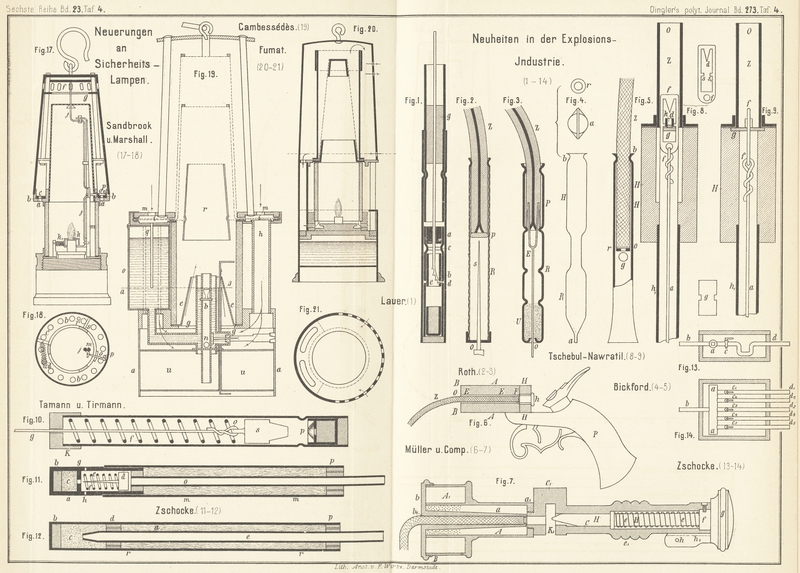

Diese Anordnung zeigen die Fig. 17 und 18 Taf.

4.Auf der Tafel ist anstatt Pearson irrthümlich

Sandbrock und Marshall

angegeben. Auf dem Oelbehälter der Lampe ist ein Ständer m errichtet, an dem die mehrfach gekröpfte Stange j geführt ist, welche von dem aus leicht schmelzbarer

Legirung gemachten Ringe l in gehobener Lage gehalten

wird. Diese Stange j trägt oben eine Platte f und unten den Auslöscher k, den eine Spiralfeder k1 über

die Flamme zu stülpen sucht, woran sie durch die gehobene Stellung der Stange j gehindert ist.

Die Lufteinlasse a sind an der oberen

Glascylinderführung angebracht, und über denselben ist eine mit correspondirenden

Löchern c versehene Platte b drehbar. Eine Spiralfeder d (Fig. 18) sucht

diese Platte so zu verstellen, daſs die Löcher c nicht

mit den Löchern a übereinstimmen, daſs mithin die

Lufteinlasse geschlossen sind. Diese Drehung wird aber dadurch verhindert, daſs ein

Stift p der Platte b an

dem kleinen am Gestelle drehbaren Hebel o Anlage

findet, dessen anderer in das Lampeninnere reichender Arm in eine Oese der Stange

j hineinreicht.

Wird nun die Temperaturerhöhung im Drahtkorbe eine gefahrdrohende, so kommt der Ring

j zum Schmelzen, die Stange j verliert ihre Unterstützung und sinkt herab. Damit kommt die Spiralfeder

k1 zur Wirkung und

dreht die Kappe k über die Flamme, so daſs die letztere

erstickt wird. Mit der Stange j aber senkt sich

einerseits auch die Platte f auf den Ring g und deckt den Luftauslaſs ab, während andererseits

der Hebel o derart gedreht wird, daſs der Stift p der Platte b seine

Anlage verliert. Die Platte b kann daher dem Zuge der

Spiralfeder d bis zur Anlage des Stiftes r an den Steg s folgen und

die Lufteinlasse werden geschlossen, so daſs auch jede Luft- oder Gasbewegung

abgeschnitten wird.

Endlich sei noch einer neueren Sicherheitslampenconstruction von F. D. Cambessédès in Douai gedacht (* D. R. P. Nr.

45751 vom 15. März 1888), welche Construction aber den unerläſslichen Bedingungen

der Praxis, einfach und dauerhaft gebaut zu sein, nur wenig zu entsprechen, scheint.

Cambessédès bezweckt mit seiner Construction, die

Leuchtkraft der Lampe zu erhöhen und den Oelverbrauch dadurch genau zu regeln, daſs

mittels einer pneumatischen Röhre der Oelspiegel im Dochtrohre constant erhalten

wird. Gleichzeitig ist die Lampe durch Zulöthen geschlossen, so daſs sie von Seiten

des Arbeiters wohl gelöscht, aber nicht geöffnet werden kann.

Zur Festlegung des Oelspiegels im Dochtrohre b (Fig. 19 Taf.

4) wird die sogen. Mariotte'sche Flasche verwendet,

indem in den dem Brenner gegenüber höher gelegenen, luftdicht geschlossenen

Oelbehälter o das an beiden Seiten offene Röhrchen q eingesetzt ist, dessen untere Oeffnung bekanntlich

den Oelspiegel im communicirenden Rohre b in einer

durch dieselbe gelegten Wagerechtebene αβ festlegt.

Sinkt beim Brennen der Lampe der Oelspiegel in b, so

treten zur Ausgleichung des Druckes Luftbläschen durch das Röhrchen q in den Oelbehälter, so daſs der Oelspiegel im

Dochtrohre constant bleibt. Dieser seitliche Oelbehälter hat eine sectorförmige

Gestaltung und nimmt fast ein Drittel des Lampenumfanges ein, so daſs dem Vortheile

einer gleichmäſsig gespeisten Flamme der Nachtheil einer Begrenzung des

Beleuchtungsfeldes gegenübersteht. Bei Verwendung von Erdöl ist der seitliche Behälter

überflüssig und wird dasselbe im Raume u

untergebracht.

Besonders hebt Cambessédès noch an seiner Lampe die

Luftführung hervor. Die Verbrennungsluft tritt bei m in

einen mit Drahtgewebe versehenen Ringraum i und von

hier durch die nahezu gleichmäſsig ringsherum vertheilten Lampenstützen h in die Kammer g, von wo

der gröſsere Theil durch den Conus e dem Brenner von

auſsen zugeleitet wird, während ein Theil durch die Bohrungen n zum Inneren der Flamme tritt. Der Schornstein r ist oben ebenfalls durch Metallgewebe abgedeckt.

Durch diese Luftführung wird dem Brenner sowohl gleichmäſsig vertheilte, als auch

vorgewärmte Luft zugeführt, und diese beiden Eigenschaften in Verbindung mit der

Anordnung eines constanten Oelspiegels hebt Cambessédès

als die Hauptvorzüge seiner Construction hervor. Nach angestellten Versuchen soll

die Lampe bei einer vierfachen Leuchtkraft gegenüber den Müseler-Lampen kaum die Hälfte des Oelverbrauches erreichen (vgl. Comptes rendus de la société de l'industrie minerale,

1887 S. 26 und 1888 S. 72). Zur weiteren Untersuchung der Lampe wurde von der

genannten Gesellschaft eine Commission von sechs Mitgliedern eingesetzt, deren

Arbeiten indeſs noch nicht abgeschlossen sind.

In derselben Quelle (1888 S. 92 und 125) wird auch über die Lampe Fumat berichtet. Von Seiten Mallard's und Le Châtelier's unternommene

Versuche ergaben, daſs die Lampe sich in einem wagerechten Wetterstrome von 4m,5 Geschwindigkeit in der Secunde bei senkrechter

Stellung gut verhielt, daſs sie bei Neigung mit der Haube gegen den Strom lebhafter

brannte, während sie bei Neigung des Bodens gegen den Strom verlöschte. Die Lampe

erhielt dann bezüglich der Luftein- und Luftauslässe eine verbesserte Construction,

so daſs Wetterströme irgend welcher Richtung nie direkt in das Innere der Lampe

gelangen konnten. Die weiteren Versuche ergaben dann, daſs kein Durchschlag

erfolgte, während die Lampe 20 Minuten einem explosiblen Wetterstrome von 4m,5 Geschwindigkeit in der Secunde ausgesetzt

wurde, welches auch die Stellung der Lampe gegenüber den Wetterströmen war.

Eine neuere Ausführungsform dieser Lampe zeigen Fig. 20 und 21 Taf. 4. Der

Blechschornstein besitzt unten und oben Löcher zur Zu- und Abführung der Luft.

Concentrisch zum Glascylinder ist eine zugleich als Reflector dienende Luftkammer

angeordnet, welche sich ungefähr auf ¼ des Umfanges erstreckt und durch welche die

Luft in der Pfeilrichtung der Flamme zugeführt wird. Zufolge dieser Luftführung soll

die Flamme selbst in den heftigsten Strömen sich ruhig verhalten haben. Die Lampe

Fumat ist seit längerer Zeit in den Minen von Grand

Combe in Gebrauch.

Kn.