| Titel: | Neuerungen an Pumpen. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 97 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Pumpen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 272 S.

541.)

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Neuerungen an Pumpen.

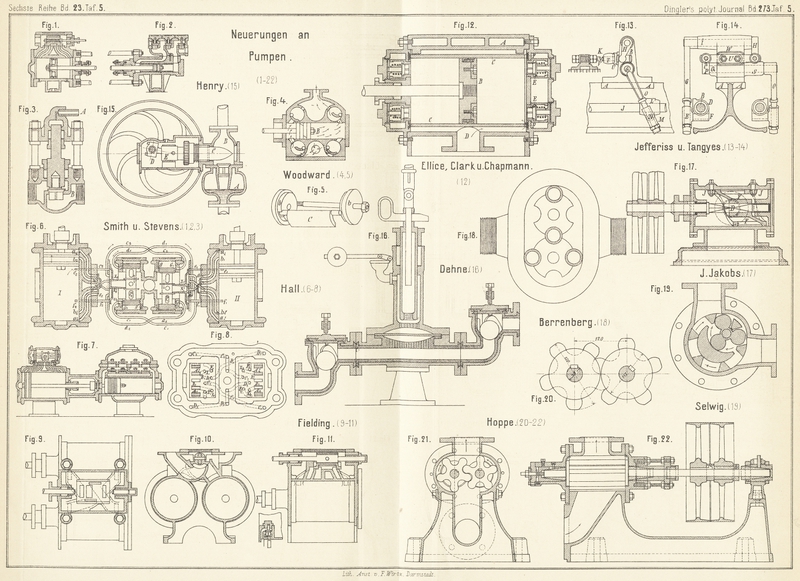

Die in Fig. 1

bis 3

dargestellte Pumpe ist eine direkt wirkende Duplexpumpe und für den Betrieb eines

hydraulischen Aufzuges bestimmt. Besonderen Werth legen die Erbauer derselben, Smith und Stevens, auf eine sicher wirkende

selbsthätige Auslösung für den Fall, daſs der Accumulator seine zulässige Spannung

überschreitet. Diesen Zweck soll die in Fig. 3 dargestellte

Vorrichtung erfüllen. Die Dampfcylinder Fig. 1 zeichnen sich vor

der gebräuchlichen Bauweise dadurch aus, daſs sie an jeder Seite zwei Kanäle haben,

von denen der innere als Ausströmungskanal dient. Es soll dadurch, wie leicht zu

übersehen ist, ein weicherer Gang erzielt werden. Der Pumpenkörper ist mit dem

Dampfcylinder durch Stahlstangen verbunden und bietet nichts Besonderes.

Die Auslösungsvorrichtung Fig. 3 steht stets unter

dem Drucke des in B befindlichen Dampfes, welcher das

Ventil zu öffnen strebt. Diesem Drucke entgegen wirkt der durch das Rohr A auf den Kolben gegebene Wasserdruck des Accumulators.

Der durch zwei Stopfbüchsen abgedichtete Kolben läſst bei gewöhnlichem Betriebe das

in B befindliche Ventil geöffnet. Letzteres schlieſst

sich jedoch sofort, wenn der Druck im Accumulator eine bestimmte Höhe übersteigt.

Diese Regelung vollzieht sich geräuschlos, was im vorliegenden Falle, wo der Aufzug

in einem Gasthofe verwendet wird, nur angenehm ist. Der erforderliche Hub der

Auslöse Vorrichtung beträgt 5mm.

Die Woodward-Pumpe hat eigenthümliche Ventile, welche,

wie Fig. 4 und

5 zeigen,

aus segmentförmigen Klappen C bestehen, welche, um zwei

Zapfen drehbar, sich an die cylindrisch ausgebohrten Ventilgehäuse anlegen. Wie aus

Fig. 5 zu

ersehen, haben die Zapfen ihre Führung in zwei Deckeln b, welche zum Verschlusse der Seitenöffnungen des Ventilgehäuses dienen.

Nebenbei sei erwähnt, daſs die für Dampf- und Pumpenkolben gemeinschaftliche

Kolbenstange so eingerichtet ist, daſs der Pumpenkolben abgetrennt und die Pumpe als

gewöhnliche Betriebsdampfmaschine benutzt werden kann. Die Pumpe wird von der

„Woodward Steam Pump Comp.“ in New York

City angefertigt und soll sich auch für ziemlich dickflüssige Stoffe, als Syrup,

Leim, Theer u. dgl., gut bewähren.

Unter den Maschinen der letzten amerikanischen Ausstellung war nach Industries vom 25. November 1887 eine direkt wirkende

Dampfpumpe, die sogen. Hall-Pumpe, deren Einrichtung aus dem Längsschnitt (Fig. 7), sowie

aus den schematischen Zeichnungen (Fig. 6 und 8) zu ersehen ist. Die

Pumpe ist als Zwillingspumpe construirt, hat beide Kolben mit einer Kolbenstange

direkt verbunden, und wird, wie bei der

Worthington-Pumpe, die

Umsteuerung der einen Pumpe von der nebenliegenden bewirkt. Die Dampfkanäle sind wie

bei der vorhin besprochenen Pumpe von Smilh und Stevens

doppelt vorhanden. Die bemerkenswerthe Umsteuerung ist nach den angezogenen Fig. 6 und 8 wohl zu

übersehen.

Zum leichteren Verständniſs fassen wir die augenblickliche Stellung ins Auge. Bei dem

Cylinder 1 hat der Kolben, der sich in der Richtung des

Pfeiles bewegt, soeben die Oeffnung e2 dem Dampfe frei gegeben und demselben somit

gestattet, mittels des Doppel-Muschelschiebers xx1 durch den Kanal c2 hinter den Kolben P1 zu treten. Dadurch entsteht in dem

Raume G1 eine Spannung,

welche genügt, den zur Steuerung des Cylinders II

dienenden Kolben P1 in

der Richtung des Pfeiles zu verschieben. Der Dampf im Raume vor dem Kolben P1 steht gleichzeitig

durch das Rohr d2 mit

dem Doppel-Muschelschieber von Cylinder I in Verbindung

und kann hier entweichen. Es wiederholt sich nunmehr der entsprechende Vorgang in

leicht zu übersehender Weise bei Cylinder II, an

welchem die einzelnen Theile mit dem Cylinder I

entsprechenden Buchstaben bezeichnet sind. Um den Gang der Ventile P1 und P2 weich zu machen, ist

an jedem Ende der Bohrung G1 und G2 der

Kanal g angeordnet, welcher den eigentlichen Kolben von

P an beiden Enden überragt und somit ein

Dampfkissen bildet. Wir wollen die weitere ermüdende Beschreibung unserer Quelle

vermeiden, da wir die Zeichnung zum Verständniſs für vollständig ausreichend

halten.

Die in der Ausstellung befindliche Pumpe, von der Hall Steam

Pump Company in New York angefertigt, hatte geringe Gröſsenverhältnisse und

zwar 5 Zoll Hub, 4 Zoll Durchmesser für den Dampfcylinder, 2,5 Zoll für den

Pumpencylinder und lieferte bei 100 bis 200 Hüben in der Minute 20 bis 40 Gallonen

Wasser.

Fielding und Platt in Gloucester verwenden nach Revue industrielle vom 18. Februar 1888 zu ihrer

Doppelpumpe nur einen Schieber. Wie die Fig. 9 bis 11 zeigen, ist ein

Schieber verwendet, dessen Gleitfläche nach einer Cylinderfläche geformt ist und

welcher auf eigenthümlich geformte Kanäle wirkt. Der Schieber erhält neben der hin

und her gehenden Bewegung noch eine Drehung, was durch eine geeignete Hebel

Verbindung bewirkt wird. Die erreichten Vortheile sollen in einfacher Ausführung und

weicherem Gang bestehen. Aus der Lage der Kanäle ist nach dem Vorstehenden leicht zu

ersehen, in welcher Weise die Vertheilung des Dampfes erfolgt.In der Zeichnung Fig. 11 sollte

die Schraffirung der Kanalwand links vom Schieber oberhalb des

Schieberspiegels wegfallen.

Die Pumpe von Ellice-Clark und Chapman in London (Englisches Patent Nr. 16986 vom 9. December 1887)

umgeht die Einströmungsventile dadurch, daſs das Cylinderfutter in der Längsrichtung

verschiebbar ist. Bei der

in Fig. 12

dargestellten Pumpe bewegt sich der Kolben nach links, er nimmt dabei den Cylinder

mit nach links, wo er sich an dem eingeschwalbten Ringe F von weichem Metalle dichtet, so daſs das Wasser aus dem Raume C durch die beiden dort befindlichen Ventile entweicht.

Der Eintritt des Wassers erfolgt durch die Saugeöffnung D und den frei gewordenen ringförmigen Schlitz in der durch die Pfeile

angegebenen Richtung. Das Spiel wiederholt sich beim Rückgange des Kolbens an dem

entsprechenden anderen Ende.

Eine Vorrichtung zur Steuerung an sogen. Duplexpumpen haben sich T. Jefferiss und Tangyes durch das Englische Patent Nr.

15944 vom 19. November 1887 schützen lassen. Die Steuerung Fig. 13 und 14 bezweckt,

den Schieber der einen Pumpe von dem Kolben der anderen Pumpe zu bewegen, wie dies

bekanntlich bei den Worthington-Pumpen üblich ist. Der

Anschluſs an die Kolbenstangen J wird durch die Büchsen

DL bewirkt, welche mittels einer Bohrung den Bolzen

F des Führungsstückes E aufnehmen. In einer Bohrung des Führungsstückes E gleitet das Ende des Armes G, welcher durch

die im Maschinenrahmen gelagerte Achse I mit dem

kürzeren Arme H verbunden ist. Das Ende des letzteren

ist zu einem Daumen erweitert, welcher an die Schieberstange K mittels des Auges R anlenkt. An der anderen

Kolbenstange ist eine ähnliche Vorrichtung angebracht. Wegen des Spieles im Auge R wirkt der Daumen von H

nur während einer bestimmten Hubzeit, die nach Bedarf gewählt werden kann.

Die vielfach bestätigte Erfahrung, daſs bei rasch gehenden Pumpen in Folge der

Bewegungsbeharrung des Wassers mehr als die theoretische Menge Flüssigkeit gefördert

wird, will Henry bei seiner Pumpe Fig. 15, nach Portefeuille économique, ausnutzen.

Der zugespitzte Plunger C wird durch ein Kurbelgetriebe

D, E in schnelle Bewegung versetzt und macht etwa

200 bis 300 Hübe in der Minute. Bei so schneller Tourenzahl muſs gute Schmierung

vorhanden sein und um ein Umherspritzen des Oeles zu verhüten, ruht der

Kurbelmechanismus sammt Stopfbüchse des Plungers in einem kastenartigen Gehäuse. Die

durch den Plunger C in Bewegung gesetzte Wassersäule

B öffnet das Ventil A

während des Rückganges des Plungers.

Nach den Erfahrungen des Berichterstatters sollte in solchen Fällen nicht, wie es

hier geschehen ist, ein gröſseres Ventil zur Verwendung

kommen, sondern statt desselben mehrere kleinere, womöglich Gummiklappen, welche

rasch schlieſsen und keine Schläge verursachen. Bei dem raschen Gange ist diese

Vorsicht unbedingt geboten.

Es ist vielfach bei dem Fördern solcher Flüssigkeiten, welche die zum Pumpenbau

gebräuchlichen Stoffe angreifen, ein Futter verwendet worden, welches der Einwirkung

der Flüssigkeit widersteht. Eine einfache Vorrichtung, bei welcher zugleich der

Kolben durch eine elastische Wand ersetzt bezieh. gebildet wird, ist von A. L. G. Dehne in Halle auf den Markt gebracht In der Fig. 16 ist

das schützende Futter durch Schraffirung hervorgehoben. Der Pumpenkolben ist von der

zu pumpenden Flüssigkeit durch eine elastische Wand getrennt, welche die ihm

feindliche Flüssigkeit abhält. Die Bewegung der elastischen Wand wird, wie

ersichtlich, oben und unten durch eine durchbrochene Wand begrenzt, und somit vor

Platzen geschützt. Zur Vorsicht ist seitlich am Pumpenstiefel ein Sicherheitsventil

angebracht, welches den Fall vorsieht, daſs sich durch irgend einen Zufall im

Pumpenstiefel zu viel Wasser angesammelt haben sollte. Als schützendes Material

dient je nachdem Blei, Hartgummi, Zinn u. dgl.

Einige bemerkenswerthe Neuerungen bieten die rotirenden Pumpen, die, wenngleich die

Dichtung schwierig ist, doch den Vortheil der ununterbrochenen Förderung bieten und

aus diesem Grunde zu Verbesserungen auffordern.

Bei der Pumpe von Jakobs (D. R. P. Nr. 43403 vom 23.

September 1887) werden die Ventile gänzlich vermieden. Wie Fig. 17 zeigt, ist die

liegende Pumpe rotirend, von fester und loser Riemenscheibe getrieben. Der Kolben

F ist während seiner Umdrehung auf der Achse D, die zu diesem Zwecke einen quadratischen Querschnitt

bekommen hat, in der Längsrichtung verschiebbar. Diese Bewegung wird durch die

Knaggen J bewirkt, welche den spiralförmigen Rändern

des Kolbens als Führung dienen.

Berrenberg's rotirende Pumpe (Fig. 18), welche nach dem

Techniker von den Boston

Rotary Pump Works gebaut wird, benutzt zum Abschlieſsen der Sauge- und

Druckwassersäule kreisförmige Büchsen, welche leicht herausgenommen und

ausgewechselt werden können. Es sind dies einfach Messingröhren, welche sich dem

Verschleiſs gemäſs einstellen lassen. Alle Begrenzungslinien sind Kreisbögen, so

daſs die Maschine sehr leicht läuft und das Wasser weniger aufrüttelt, als dies bei

rotirenden Pumpen gewöhnlich der Fall ist. Die beanspruchten Theile, als Lager

u.s.w., sind aus Bronze. Die Pumpe ist für schweren Dienst berechnet, hat doppelte

Räderübersetzung, um die arbeitenden Theile von Spannungen zu entlasten, und

conische Lager, um allen Verschleiſs zu compensiren, so daſs die Kolben jederzeit

centrisch laufen.

Die Selwig'sche rotirende Pumpe (D. R. P. Nr. 47089 vom

19. September 1888) ist in Fig. 19 dargestellt. Ihre

Eigenthümlichkeit besteht darin, daſs sie aus zwei excentrisch zu einander liegenden

Rädern gebildet ist, welche in Verbindung mit einem festliegenden halbmondförmigen

Stücke das Wasser in der Richtung der Pfeile vorwärts bewegen. Bei der vorliegenden

Ausführung hat das gröſsere Rad sechs Aussparungen, in welche die drei Zähne des

kleineren Rades eingreifen. Der Betrieb erfolgt von einer Riemenscheibe aus in

gewöhnlicher Weise. Die Saugehöhe wird zu 4 bis 6m

angegeben, die ganze Förderhöhe zu 50m. Die

Maschinenfabrik von Selwig und Lange hat verschiedene

Gröſsen ausgeführt und

zwar von 80mm Durchmesser mit 450 Umdrehungen in

der Minute, 130mm Riemenscheibendurchmesser, 0l,13 auf die Umdrehung bei 10m Förderhöhe an, bis zu 375mm Durchmesser, 870mm Riemenscheibe, 14l,56 Fördermenge für

jede Umdrehung entsprechend 1470l in der Minute,

wobei 112 Umdrehungen vorausgesetzt sind.

Bei der rotirenden Pumpe von Hoppe in Frankfurt a. M.

(Fig. 20

bis 22)

dienen die Pumpenflügel zugleich als Antriebszahnräder. Nach Uhland's praktischem Maschinenconstructeur

dienen hier als eigentliche Pumpmaschine zwei in einem gemeinsamen ausgebohrten und

ausgeschliffenen Gehäuse drehbare fünfarmige Flügelwerke, von denen das eine als

Antriebs- und Saugrad dient, während das andere lediglich als Auftriebrad benutzt

wird. Das Antriebs-Flügelwerk ist auf der Antriebswelle, auf der zugleich eine Fest-

und eine Losscheibe sich befinden, aufgekeilt, während das Uebertragungs-Flügelwerk

auf einer zweiten, in zwei geschlossenen Büchsen gelagerten Welle befestigt wurde.

Beide Flügelwerke rollen sich auf einander ab, wodurch ihre Leistung gegenüber

ähnlichen Maschinen bedeutend erhöht wird. Ebenso sind die Lager in achsialer und in

radialer Richtung conisch nachstellbar, wodurch die Flügelachse stets centrisch

geführt wird. Auſserdem ist eine Abnutzung der Achsen selbst fast vollständig

ausgeschlossen, da die auf ihnen befestigten Conen aus bestem Guſsstahl hergestellt

sind und, ohne eine Demontage der Pumpe selbst nöthig zu machen, jederzeit leicht

abgenommen und nachgearbeitet werden können. Man hat nur nöthig, die Lagerbüchse

nach Lösung einiger Muttern herauszunehmen, um dadurch den Stahlguſsconus

freizulegen. Zum Schmieren der Lager dient consistentes Fett, weil letzteres sich in

den Achsenbüchsen weniger festsetzt als Schmieröl. Unter gewöhnlichen Verhältnissen

saugt die Pumpe das Wasser in der durch einen Pfeil gekennzeichneten Richtung an und

drückt dasselbe durch den an der höchsten Stelle des Gehäuses angeordneten Stutzen

nach auſsen.

Tafeln