| Titel: | Ueber Rauhmaschinen. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 145 |

| Download: | XML |

Ueber Rauhmaschinen.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 268

S. 299.)

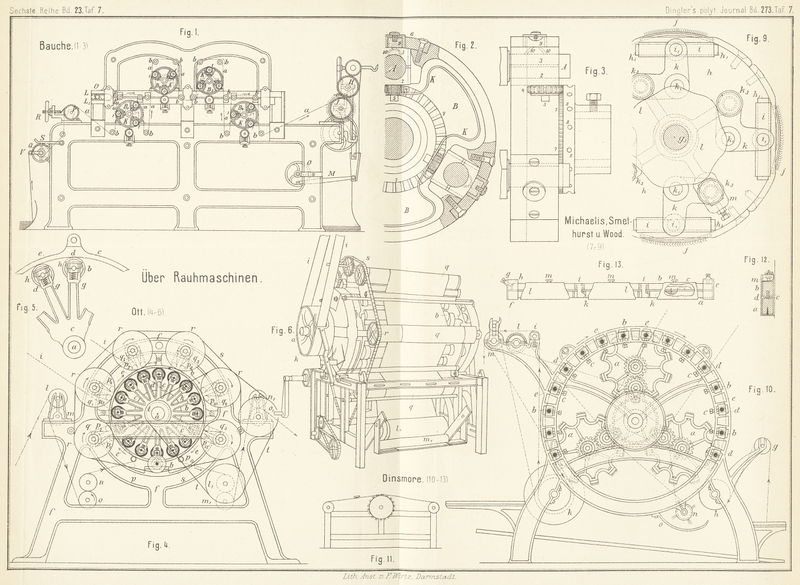

Mit Abbildungen auf Tafel

7 und 8.

Ueber Rauhmaschinen.

Beim Rauhen wollener und baumwollener Zeuge kommt es bekanntlich darauf an, einen

dichten Besatz oder Stapel bei möglichster Schonung des Stoffes und einem geringen

Verlust durch Ausflocken zu erzielen; dementsprechend also ein zu festes Anliegen

des Stoffes gegen die Karden zu vermeiden.

Gustav Marcel Bauche und Henry

Alexandre Bauche in Paris wollen bei ihrer durch D. R. P. Nr. 45752 vom 16.

März 1888 geschützten und in den Fig. 1 bis 3 Taf. 7 dargestellten

Rauhmaschine eine schöne und dichte Decke bei möglichster Schonung des Stoffes

dadurch erreichen, daſs sie die Rauhwalzen in rotirenden Scheiben in verstellbare

Lagerschalen einlegen, welche auf Federn ruhen, durch deren Spannung die elastische

Lagerung der Rauhwalzen bezieh. die automatische Bremswirkung der Lagerschalen auf

die Walzen je nach der Natur des zu behandelnden Stoffes regulirt wird.

1 sind die mit Kratzen bezogenen Rauhwalzen, von denen

beispielsweise je drei auf einem Paar Scheiben B

gelagert sind. Die Anzahl der Scheibenpaare und demgemäſs auch die Zahl der Rauh

walzen kann geändert werden.

Das zu rauhende und in den genannten Figuren durch eine punktirte Linie a–a angegebene Gewebe wird in der ersichtlichen

Pfeilrichtung über Leit- oder Führungswalzen b geführt,

die es in die Nähe der die Rauhwalzen tragenden Scheiben B1

B2

B3

B4 bringen. Die

Vorrichtungen zur Zuführung des Stoffes können beliebige sein; in der vorliegenden

Maschine ist P eine Holztrommel, um welche das Gewebe

herumläuft; R ist eine Schraubenspindel zum Anspannen

und Nachlassen eines als Bremse wirkenden Riemens, durch die der Widerstand

genannter Trommel gegen den Anzug des Gewebes vermehrt oder verringert werden kann.

Q ist ein Rad, in dessen Zähne die Klinke S eingreift, V eine

Hemmwalze für das Gewebe. Am anderen Maschinenende befindet sich die Zugwalze H, gegen welche eine Druckwalze wirkt. Zwischenrad J überträgt den Antrieb auf die Abzugswalze H. MO ist die Faltvorrichtung für das gerauhte

Gewebe.

Beim Herankommen des Gewebes an die Scheiben B1 wird dasselbe zum ersten Male der Einwirkung der

Rauhwalzen unterworfen, geht dann auf der anderen Seite der Scheiben nach unten, um

ein zweites Mal von den Rauhwalzen getroffen zu werden. Die Scheiben B erhalten ihre Bewegung von der Antriebswelle.

Die Achsen A der Rauhwalzen ruhen in den verstellbaren

Lagerschalen 2, 3 in den Scheiben B, während die Lagerschalen selbst wieder auf Federn

K aufsitzen. Die Federung der letzteren, welche

nach Art der Zeichnung

sektorartig gestaltet sein können, wird durch denjenigen Widerstand hervorgerufen,

welchen das Gewebe bei seiner Berührung mit den Karden der Rauh walzen dem letzteren

darbietet, so daſs dieselben nur der der Feder innewohnenden Elasticität

entsprechend in das zu rauhende Gewebe eintreten, welche man je nach Maſsgabe des zu

bearbeitenden Gewebes reguliren kann.

Aus Vorstehendem ergibt sich, daſs jede Rauh walze 1 der

combinirten Einwirkung einer selbsthätig verschiebbaren Bremse und einer sektorartig

gestalteten Feder K unterliegt, die durch Druck auf die

Achse A der Rauhwalzen wirkt. Genannte Bremse wird

durch die beiden über einander liegenden Lagerschalen 2

und 3 gebildet, von denen immer die obere 3 durch eine auf die Scheiben B aufgeschraubte gebogene Platte 6 auf die

Achse der Rauhwalze gedrückt wird. Ueber jeder Lagerschale 3 ist zum Einbringen von Schmieröl eine Aussparung 9 vorgesehen, deren Boden mit Baumwolle belegt sein kann und welche durch

ein Kanälchen 10 mit der Achse der Rauh walze in

Verbindung steht, so daſs Schmiervorrichtung und Lagerschale ein Stück bilden. Die

unteren Lager schalen tragen je einen mit Gewinde besetzten Zapfen 5, auf welchem eine als Zahnrad ausgebildete, sich

gegen Feder K anlegende Mutter 4 sitzt. In letztere greifen die Zähne eines Getriebes 7 ein, durch dessen Drehung nach rechts oder links die

Muttern 4 entweder nach ein- oder auswärts geschoben

und dadurch der Druck gegen die Federn K vermehrt oder

vermindert wird, was zur Folge hat, daſs die Lagerschalen 2 mehr oder weniger fest gegen ihre Achsen A

angepreſst werden, so daſs sich die Rauhwalzen mehr oder weniger schwer drehen. Nach

Maſsgabe des auftretenden Widerstandes dringt hierbei das Gewebe in den

Kratzenbeschlag ein, ohne daſs es verschoben wird.

Die Drehung des Zahntriebes 7 kann durch Einstecken

eines Bolzens in die hinter den Zähnen liegenden Bohrungen 8 bewirkt werden.

Bei der Berührung einer Rauhwalze 1 mit dem Gewebe durch

Drehung der Scheiben B1

B2 erleidet die

Rauhwalze einen radialen Druck, der die Feder K in der

Weise biegt, daſs die Kratzen nur in der das Rauhen richtig bewirkenden Weise ohne

Verschiebung des Gewebes auf letzteres einwirken, woraus folgt, daſs, wenn man durch

Drehung des Triebes 7 in der einen oder anderen

Richtung die Feder K mehr oder weniger anspannt, man

auch das Gewebe mehr oder weniger bearbeiten kann, da dann die Bremswirkung der

Lagerschalen eine mehr oder weniger starke ist.

Die Berührung des Gewebes mit den Kratzen erfordert eine äuſserst genaue Einstellung

des letzteren. Dieselbe erfolgt im vorliegenden Falle durch zwei Zahnstangen in

folgender Weise: Die beiden verschiebbar angeordneten Schienen EE1 (Fig. 1 Taf. 7) sind an den

Enden der einen Seite mit Zähnen besetzt und können in am Gestelle angebrachten Backen nach vor- oder

rückwärts verschoben werden. Eine durch die Maschine hindurchgeführte Welle trägt an

jedem Ende ein Zahnrad, das sich auf den genannten Zähnen LL1 der Zahnstangen abwälzt. Auf jeder der

beiden Schienen EE1

sind durchgehende Führungs- oder Leitwalzen b

angebracht, die sich nach Maſsgabe des gesonderten Angriffs der Rauhwalzen parallel

mit den Schienen verschieben. Ein zu beiden Seiten des Maschinengestelles

angebrachtes Handstellrad dient zur Einstellung der gesammten Vorrichtung, ohne

dabei von der Anzahl der die Rauhwalzen tragenden Scheiben abhängig zu sein.

Bei der dargestellten Rauhmaschine von Bauche sind

sämmtliche Lagerschalen nur von einer Feder, die drei Sektoren bildet, unterstützt.

An Stelle von nur einer Feder kann auch für jede Rauhwalze eine besondere Feder

gewählt werden, und zwar wird dies immer dann der Fall sein müssen, wenn jede

Rauhtrommel eine groſse Anzahl Rauhwalzen trägt. Eine derartig ausgeführte

Rauhmaschine zeigt uns das Amerikanische Patent Nr. 344981 von Frederick Ott in Philadelphia. Die Lager der einzelnen

Rauhwalzen ruhen auf Spiralfedern, und der Antrieb der Rauhwalzen erfolgt nicht wie

bei der vorbeschriebenen Maschine durch den Widerstand, welchen die Karden bei

Umdrehung der Rauhtrommel im Zeuge finden, sondern unter Vermittelung von

Reibungsrollen, welche auf den Lagerachsen der Rauhwalzen sitzen und sich bei

Drehung der Trommel auf einem dieselben umschlieſsenden Geleise abwälzen. Die

Führung des Stoffes durch die Maschine geschieht in solcher Weise, daſs die

Rauhwalzen denselben nur leicht berühren. Die Leitwalzen für denselben werden

positiv bewegt.

Die besondere Einrichtung der Rauhmaschine ergibt sich aus den Fig. 4, 5 und 6 Taf. 7. In den beiden

Gestellwänden f ist die Welle a gelagert, welche die zwei Armkreuze c

trägt, in deren Armen auf den Spiralfedern g die

Lagerschalen d für die Rauhwalzen b ruhen. Die auf den Achsen der letzteren sitzenden

Reibungsrollen h wälzen sich, sobald die Trommel ac mittels des Riementriebes ik in Umdrehung versetzt wird, auf den in die Seitenwände f des Gestelles eingesetzten Geleisen e ab und erhalten dadurch ihre Umdrehung. Der in

punktirten Linien angegebene Stoff läuft durch die Zuführwalzenpaare lm und wo in die Maschine ein und gelangt von letzteren

über die Stege pp1 nach

der ersten Leitwalze q und von da über die Leitwalzen

q1

q2.. und den Steg p13 wieder nach auſsen

zu den Abzugswalzenpaaren l1

m1 und n1

o1. Zwischen je zwei

Leitwalzen q kommt der Stoff mit den Rauhwalzen in

Berührung, die Leitwalzen q werden, wie bereits

erwähnt, zwangläufig in Umdrehung versetzt, und zwar erfolgt dieses durch die beiden

über die Rollen r laufenden Riementriebe s und t.

Die Hauptwelle a macht nach Angabe des deutschen Wollengewerbes 100 bis 120 Umdrehungen.

Die Rauhwalzen können anstatt durch Reibungsrollen auch durch Zahngetriebe in Umdrehung

versetzt werden, oder es können auch sowohl die Riementriebe für die

Stoffleitrollen, als auch die auf den Rauhwalzen sitzenden Triebrollen unabhängig

von einander bewegt werden, wie es z.B. bei den Maschinen von Grosselin père et fils in Sedan (1888 268 299) der Fall ist, und hierdurch beliebige

Wirkungsgrade erzielt werden.

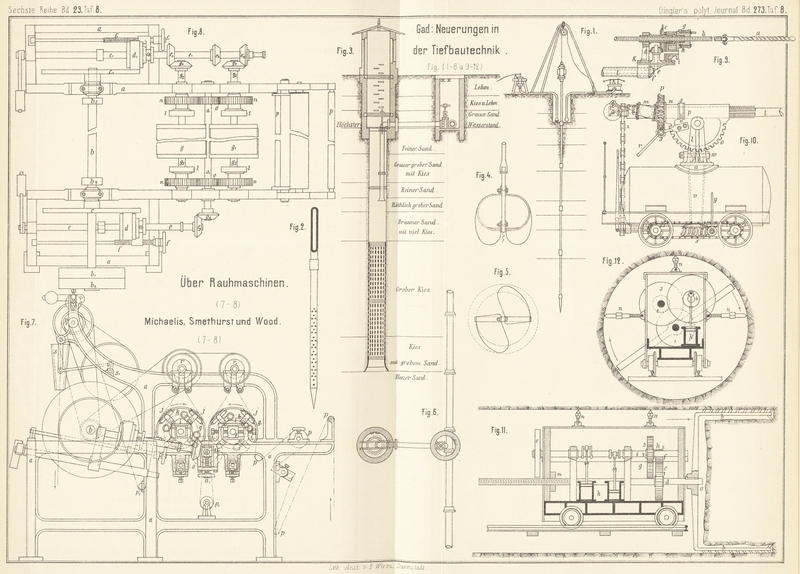

Wesentlich verschieden von den bisher betrachteten Rauhmaschinen ist die Maschine von

Edward Michaelis, Alfred Smethurst und Charles Wood in Cable Mills (Oldham Road), Manchester,

England. Bei derselben erfolgt das Rauhen nicht durch eine Rauhtrommel, deren Umfang

mit Karden besetzt ist, oder durch Rauhwalzen, sondern durch Rauhtrommeln, welche

mit Kardenträgern versehen sind, die gegen die rotirenden Trommeln eine regulirbare

Hin- und Herbewegung in senkrechter Richtung zu Radialebenen der Trommeln

besitzen.

Die durch das D. R. P. Nr. 46357 vom 8. Juli 1888 geschützte Maschine ist in den Fig. 7 bis 9 Taf. 7 u. 8

wiedergegeben. In dem Gestelle a ist die Hauptwelle b mit ihrer festen und losen Riemenscheibe b1

b2 gelagert; zwei

Reibungsräder cc1 geben

die Bewegung der Welle an die Reibungsrollen dd1 weiter und drehen so die Wellen ee1, deren

Geschwindigkeit durch Anwendung der Schraubenstellung f1

f1 geregelt werden

kann, welche den Reibrollen dd1 ihre Stellung näher oder weiter von dem

Mittelpunkte der Scheiben cc1 geben. Die Kegelradgetriebe e2

g2 vermitteln von der

Welle e1 aus die

Drehung der Achsen g3

und der auf ihnen befestigten Rauhtrommeln gg1. Jede Trommel besteht aus zwei Scheiben h (Fig. 9 Taf. 7), welche auf

der Achse g3

festsitzen, und jede Scheibe hat vier Schlitze h1, symmetrisch nahe der Peripherie vertheilt. Diese

sind gewöhnlich geradlinig und werden von dem sie rechtwinkelig schneidenden

Durchmesser der Rauhtrommeln halbirt, können aber auch etwas gekrümmt angeordnet

sein. In jedem Schlitze gleitet ein Schlitten i,

welcher die Karden j trägt und mit dem entsprechenden

Schlitten i an der gegenüberliegenden Seite der Trommel

fest verbunden ist. Diese Schlitten erhalten eine gleitende Bewegung durch die

Winkelhebel k, die ihre Drehpunkte in den Zapfen k1 der Scheibe h haben. Ihre Bewegung erhalten die Winkelhebel durch

eine Profilscheibe l, auf deren Umfang die an dem einen

Winkelhebelarme um Zapfen k2 drehbaren Rollen k3 laufen, so daſs eine schwingende Bewegung der

Winkelhebel erzielt wird. Nach der Anzahl der Erhöhungen auf dem Umfange der

Profilscheibe richtet sich die Anzahl der Hebelschwingungen bei einer Umdrehung der

Scheiben h. Der Paarschluſs zwischen den Rollen k3 und der

Profilscheibe l wird durch die feste Verbindung je

zweier gegenüberliegender Rollenzapfen erreicht. Diese Verbindungsglieder sind in

Fig. 9

Taf. 7 punktirt angegeben und enthalten in ihrer Mitte eine Oeffnung für den freien

Durchgang der Achse g3.

Auſserdem hat jedes einen Kopf m mit verstellbarem Lager zum genauen

Einstellen. Die zweiten Arme der Winkelhebel k greifen

an Zapfen i1 der

Kardenträger i mit Spielraum an und bewegen sie so in

ihren Schlitzen h1 hin

und her. Zweckmäſsig wird man an jedem Trommelende, d.h. neben jeder Scheibe h eine solche Profilscheibe anbringen, um einen

gleichmäſsigen Antrieb der einzelnen Kardenträger zu sichern. Jede dieser Scheiben

ist dann an der Nabe eines auf der Achse g3 lose drehbaren Zahnrades n befestigt. Diese Zahnräder n erhalten ihren

Antrieb von der Welle e aus mittels der Räder e3

O2

O und es wird auf diese Weise die Relativdrehung der

Räder n gegen die Scheiben h sich zusammensetzen aus den beiden Drehbewegungen gegen das feste

Gestell a.

Der zu behandelnde Stoff gelangt in der Richtung des Pfeiles (Fig. 7) in die Maschine,

läuft über die Rollen p zur ersten Rauhtrommel g1

, über die Rollen r1 (nochmals) zur zweiten Berührungsstelle mit dieser

Trommel und dann in gleicher Weise über die Rolle p1 an die zweite Trommel über r zu dieser zurück und über die Rollen p2 zur Faltvorrichtung S. Diese erhält ihre Bewegung von der Kurbel der Scheibe S1, die von der Rolle

b3 der Achse b getrieben wird. Die Führungsrollen rr1 werden durch

Riementrieb von der Rolle b4 aus bewegt.

Um die Kardenzähne bequem schleifen zu können, sind die Lager t der einen Rauhtrommel g1 durch Schrauben t1 verschiebbar angeordnet. Durch eine Verschiebung

dieser Lager kommt die Trommel in Folge des Eingriffs zwischen e4 und g3 in eine der Trommel

g gleichgerichtete Bewegung. Allenfalls kann man

die Kardenzähne durch Herausnehmen der Beschläge gleichgerichtet einsetzen.

Natürlich muſs hierbei die Welle O1 gesenkt, d.h. auſser Betrieb gebracht werden.

Der im vorliegenden Falle angewendete Mechanismus zur Bewegung der Kardensektoren

kann auch durch jeden anderen ersetzt werden.

Aus der Combination der Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten der Trommeln gegen

die des Zeuges und die der Karden relativ zu der der Trommeln ergeben sich eine

groſse Anzahl von Wirkungsgraden der Maschine. Der höchste Grad von Wirkung der

Karden wird offenbar erzielt, wenn beide Trommeln entgegengesetzt der Zeugrichtung

sich bewegen. Der niedrigste, wenn sie sich mit der Zeugrichtung umdrehen, da in

diesem Falle nur die Bewegung der Karden gegen die der Trommeln zur Geltung kommt.

Durch Aenderung der Relativgeschwindigkeit der Karden gegen die Trommeln kann gemäſs

der Art des Stoffes jeder beliebige Grad von Aufrauhung erzielt werden.

Auf demselben Grundgedanken, wie die im letzten Berichte (1888 268 305) erwähnte Hanson'sche Rauhmaschine

beruht die in Fig.

10 Taf. 7 wiedergegebene und durch das Amerikanische Patent Nr. 358136

geschützte Maschine von Joseph Woelfel in Philadelphia.

Der Rauhprozeſs erfolgt durch eine Anzahl sternförmiger Rauhtrommeln a, deren mit Karden besetzte Arme zwischen

Führungsstäben hindurchgreifen, über welche das Zeug geführt wird. Diese Führungsstäbe b sind nicht, wie bei der Maschine von Hanson, fest in den beiden Seitenwänden des Gestelles

gelagert, sondern es ruht jeder in zwei Lagern d, die

mit Hilfe von Stellschrauben c in Führungsschlitzen e derart verstellt werden können, daſs die Stäbe

einander genau parallel zu stehen kommen und auſserdem das Gewebe u.s.w. mehr oder

weniger stark von den Rauhkarden getroffen wird. Das Gewebe läuft in Richtung der

eingezeichneten Pfeile über die Führungswalzen gh zu

den Stäben b, zwischen welchen es seine Bearbeitung

erfährt, und geht von da über die Leitwalze k nach der

Führungsrolle i, welche es einer rotirenden Bürste l zuführt, die den Flor niederstreicht und etwaigen

Staub entfernt.

Die Rauhwalzen selbst werden ebenfalls durch eine rotirende Bürste n von den ihnen anhaftenden Fasern u.s.w. befreit, und

zwar erfolgt dies unterhalb der Arbeitsstellen der Karden. Das Schutzblech o fängt den von der Bürste n abgelösten Abfall auf.

Zum Schlusse sei noch einer Stoffklemme Erwähnung gethan, welche das umständliche

Aneinandernähen einer Anzahl Gewebestücke, wie es in der Appreturtechnik entweder

durch Hand oder mit der Maschine gebräuchlich ist, ersetzen soll. Diese. Stoffklemme

rührt von Alfred F. Dinsmore in Boston, Massachusetts,

her und ist durch das Amerikanische Patent Nr. 356455 geschützt. Fig. 12 Taf. 7 zeigt

diese Stoffklemme im Querschnitt und Fig. 11 Taf. 7

veranschaulicht deren Anwendung. Die Verbindung der beiden Stoffstücke erfolgt mit

Hilfe der beiden Leisten a und b in der Weise, daſs die Enden der Stoffstücke auf die auf der Leiste a befindlichen Nadeln c

aufgedrückt und auf denselben durch die Leiste b,

welche mit den Nadeln entsprechenden Aussparungen d

versehen ist, gehalten werden. Das Zusammenpressen der Stoffklemme ab geschieht einestheils durch die auf der einen Seite

auf die Stäbe aufgeschobene Kappe e, welche in ihrer

Lage durch eine Druckschraube gehalten wird; anderentheils durch die Kappe f, welche die beiden anderen Stirnenden der Stäbe ab aufnimmt. Eine in diese Kappe eingeführte Schraube

g verschiebt den Stab b gegen a in Folge ihrer Wirkung auf die

schräge Fläche h und preſst hierdurch den erstgenannten

Stab um so fester auf den zweiten, je fester die an ihm sitzenden schrägen

Gleitstücke i unter die schräggeschnittenen Nasen k gedrückt werden.

Um den Stoff vor einer Beschädigung durch die Klemme zu schützen, sobald dieselbe

eingewickelt wird, ist auf dem Stabe a ein Ueberzug l angeheftet, welcher auf dem Stabe b durch die Knöpfe m

gehalten wird.

H. Glafey.