| Titel: | Neuerungen in der Tiefbohrtechnik; von E. Gad in Darmstadt. |

| Autor: | E. Gad |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 151 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Tiefbohrtechnik; von E. Gad in

Darmstadt.

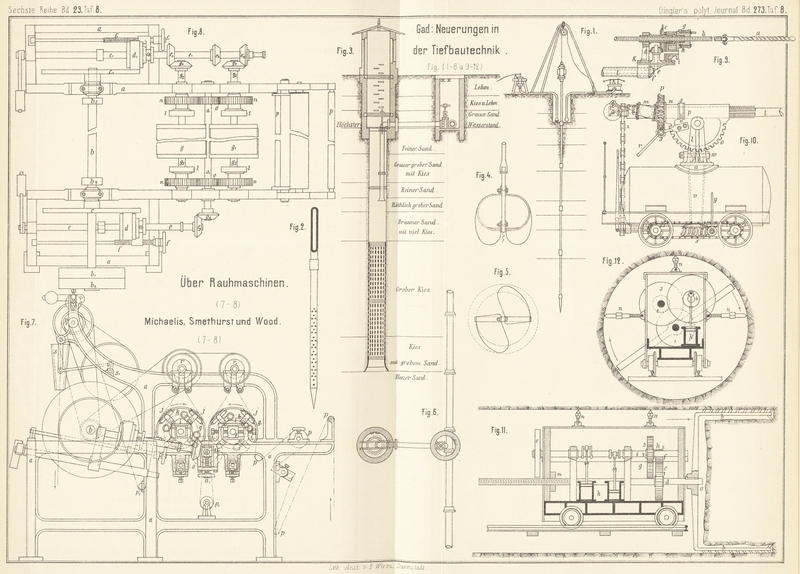

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Gad, über Neuerungen in der Tiefbohrtechnik.

Die in meinem früheren Berichte (D. p. J., 1889 271 295) als bevorstehend erwähnte IV.

Bohrtechniker-Versammlung hat am 9. bis 11. Juni 1889 zu Budapest stattgefunden.

Es kam daselbst ein sehr interessanter Bericht des Herrn Bergingenieur Gustav Dehnhardt zum Vortrage über die Tiefbohrung Jessenitz, II., welche bei Lübtheen in Mecklenburg

mittels des combinirten Bohrsystems in der Zeit vom 18. März bis 8. August 1886 bis

451m,5 Teufe durchgeführt worden ist.

Nachdem durch Kies und Gerölle abwechselnd mit Schappe und 22cm,5 starker Geröllstampfe unter Wasserspülung,

bei gleichzeitigem Einpressen einer Röhrentour von 26cm,2 äuſserem Durchmesser, die Teufe von 135m,5 erreicht war, ging man behufs Durchbohrung der daselbst angetroffenen

Gypsschicht zunächst zur Anwendung der Stoſsbohrung mit Fabian'schem Freifallinstrument über. Da man aber nach Arbeit von zwei

Schichten mit der Teufe von 137m,9 glaubte

festgestellt zu haben, daſs der angetroffene Gyps zu dem erwarteten Hauptlager

gehöre, so hoffte man mit der Diamantbohrung noch günstigere Resultate zu erzielen.

Diese Hoffnung ging in Erfüllung. Das Bohren mit 17cm,5 starker Federringkrone, sowie das Verrohren mit gleich starker

Röhrentour machte bis 181m Teufe sehr gute

Fortschritte, ohne Nachfall zu ergeben. Die Bohrkerne kamen tadellos zu Tage. Von

181m bis 260m, woselbst man das Steinsalzlager erreichte, fand ein Vorbohren mit 7cm,5-Krone und Erweiterung mit 12cm,5-Krone, sowie Verrohrung bis zu Tage mit 12cm,5 starken Röhren statt. Bei Fortsetzung der

Bohrung durch Salz mit 7cm,5-Krone führte die

Laugespülung einige unwesentliche Klemmungen des Bohrapparates herbei, worauf

besondere Sorgfalt auf Reinhaltung des Gestänges und des Bohrapparates verwandt

wurde. Bei 360m,7 bis 414m,5 Teufe traf der Bohrer das erwartete Kalisalz,

weiterhin bis zu 451m,4 das ältere Steinsalzlager.

Von Gyps, Stein- und Kalisalzen wurden etwa 90 Proc. Kerne gefördert. Der

Durchmesser der Salz- und Kalibohrkerne betrug 4cm, im Gesammtgewicht von 278k,45.

Die zur Arbeit gebrauchten Doppelschichten vertheilen sich wie folgt:

1) Auf das Einlassen, Bohren und Ziehen des Gestänges

65,8

2) Aufarbeiten des Nachfalles und verlorene Kerne

8,4

3) Herstellung und Reparatur der Werkzeuge

13,9

4) (Verrohrungen) Erweiterungen

11,0

5) Verrohrungen

10,3

6) Wiederinbetriebsetzen des Bohrloches nach Unfällen

6,5

––––––

Summa

115,9

Doppelschichten

Der Fortschritt in 24 Stunden war:

1) In Berücksichtigung der ganzen Arbeitszeit von 115,9 Doppelschichten: 3m,92.

2) In Betracht der auf das Bohren verwendeten Zeit: 6m,81.

Diese sehr glücklich verlaufene Diamantbohrung spricht durchaus dafür, diese Methode

möglichst allgemein vor dem Schachtabteufen in Anwendung zu bringen, um die so

wichtigen Deckgebirge klar zu legen und so für das folgende Schachtabteufen viel

Geld zu ersparen.

Wesentlich zur Klärung der Frage betreffs zweckmäſsiger Anwendbarkeit der Diamantbohrmethode wird übrigens der inzwischen

erschienene III. Band der Tiefbohrkunde von Tecklenburg beitragen, welcher gerade dieses Feld

behandelt. Ich habe diesen Theil des verdienstvollen Werkes in D. p. J., S. 48 d. Bd. besprochen.

Herr Fauck stellte in der Bohrtechniker-Versammlung ein

neues Bohrverfahren in Aussicht, worüber er u.a. auch schon öffentlich im Wiener Bergwerksverein am 7. Februar 1889 gesprochen

hatte und dessen Patentirung in nächster Aussicht steht. Es handelt sich um die von

ihm bereits erprobte Durchführung der Wasserspülung ohne Hohlgestänge, indem die

Sicherheitsröhren als Spülröhren verwendet werden.

Groſse Vortheile dürften sich an dieses Verfahren knüpfen; so könnte man unter

Beibehaltung des gewöhnlichen Bohrgestänges das Löffeln vollständig entbehren und

die Verrohrung stets freigespült und gängig erhalten.

Ein fernerer Gegenstand von bedeutendem Interesse, besonders für die Verhältnisse des

Oesterreich-Ungarischen Kaiserreichs, wurde von Herrn Julius

Noth auf die Tagesordnung gebracht, indem er auf die Entwickelungsfähigkeit

der Erdölausbeute in der südlich der Karpathen in Ungarn gelegenen Oelregionen

hinwies, welche bei rationellen Abbohrungen mindestens dieselben Ergebnisse

versprächen, als die am Nordabhange der Karpathen in Galizien betriebenen

Oelbrunnen.

Die nächste Bohrtechniker-Versammlung, die fünfte, ist für das nächste Jahr im

September in Prag in Aussicht genommen.

Von den mannigfachen Bohrungen, welche neuerdings ausgeführt bezieh. in Betrieb

gesetzt sind, verdienen folgende besondere Erwähnung:

Im Herzoglich Anhaltischen Salzbergwerke Leopoldshall

ist am 15. Mai 1889 nach Arbeit von 1 Jahr und 5 Monat die durchaus gelungene

Abbohrung eines Schachtes nach dem Kind-Chaudron'schen

Verfahren zur Vollendung gekommen, welche Arbeit Herr Ingenieur E. Hülsbruch im Auftrage der Bohrunternehmer Haniel und Lueg in Düsseldorf seit dem December 1887

geleitet hat.

Der Schacht wurde bis 104m Teufe von Hand abgeteuft

und steht jetzt bis 100m bei 4m,65 Durchmesser in Mauerung.

Als bei 104m auf der Berührungsfläche zwischen

blauen Letten und Gyps etwa 16cbm Wasser in der

Minute angefahren wurden, stellte man das Abteufen von Hand ein und ging zum Kind-Chaudron'schen Bohrverfahren über.

Um den Schacht von den in ihm befindlichen Einstrichen, Bühnen, Pumpen u.s.w. frei zu

machen, wurden die Wasser durch einen Betonpfropfen abgesperrt, welcher den Schacht

bis zu 95m Teufe auffüllte. Nach Freilegung des

Schachtes begann im December 1887 die Bohrung mit einem Vorbohrer von 2m,5 Durchmesser und 16000k Gewicht.

In Teufe von 95m bis 129m, also im Ganzen in 34m wurden durchsunken:

Beton

9m

Blaue Letten und Gyps

3

Gyps und Anhydrit

22

–––

Summa

34m.

Diese Abbohrung dauerte 74 Tage mit 0m,46

durchschnittlichem Fortgange im Tag und einer Maximalleistung von 0m,98 in Gyps an einem Tage. Gewöhnlich fand der

Kind'sche Freifallapparat mit Bohrcylinder und

Schwengel Anwendung, wobei durchschnittlich 17 Schläge in der Minute bei 35 bis

40cm Hub erfolgten.

Nachdem etwa 16m abgebohrt waren, verursachte der

Bruch des Bohrschaftes einen Aufenthalt von 128 Tagen. Herbeigeführt wurde der Bruch

durch auſsergewöhnlich ungleichmäſsige Beanspruchung, da beim Verlassen des

Schachtes Holz- und Eisentheile in demselben verblieben waren. Der Bruch trat an

einer ganz ungewöhnlichen Stelle ein. Die vorhandenen Fanggeräthe reichten nicht

aus, und während ein besonderer Fänger construirt und angefertigt wurde, setzte sich

der Gypsschlamm um das Bruchstück so fest, daſs dieses bei einem Gewichte von

8000k mit dem Fänger trotz einer Anwendung von

50000k Zugkraft nicht los zu machen war.

Man sah sich daher genöthigt, die Fangarbeit einzustellen, das Bruchstück dagegen mit

dem Erweiterungsbohrer freizubohren, wobei man noch mit einigen Dynamitschüssen

nachhelfen muſste.

Die Erweiterung des Vorschachtes von 2m,5 Weite

fand mit einem Bohrer von 4m,3 Durchmesser und

18000k Gewicht statt, theils mit der

Rutschschere, theils mit dem Kind'schen

Freifallinstrumente, bei durchschnittlich 15 Schlägen in der Minute und etwa 30cm Hub. Durchgeführt wurde die Erweiterung 31m tief bis zu 126m Teufe, woselbst sich der Anhydrit völlig dicht und abschluſsfähig

bewies. Es hatten dies schon vorausgegangene Versuchsbohrungen vermuthen lassen.

Diese Durchbohrung von 31m mit dem groſsen Bohrer

hatte 100 Arbeitstage beansprucht, so daſs sich eine Durchschnittsleistung von 0m,31 im Tage bei einem gröſsten Tagesfortschritte

von 0m,48 ergab.

Da sich bei der Schachterweiterung die blaue Lette als nicht ständig genug zeigte, so

wurde zur Sicherung der Schachtwandung eine schmiedeeiserne Röhrentour von 10m Höhe, 4m,33

lichter Weite und 30mm Wandstärke eingebaut,

welche mit 108m Teufe mit dem Fuſse in Gyps

aufsteht und nach oben

noch 2m in die Schachtmauerung hineinragt. Diese

Verrohrung erforderte 35 Tage.

Nach Fertigstellung des gebohrten Schachtes erhielt derselbe eine eiserne Verrohrung

von 50m unter Wasser, aus einzelnen Ringen von

3m,65 lichtem Durchmesser, 1m,5 Höhe und von oben nach unten wachsenden

Wandstärken von 33 bis 45mm. Das Einhängen der

Verrohrung war nach 48 Tagen beendigt. Dann erfolgte die Ausfüllung des

Zwischenraumes zwischen dieser Verrohrung und dem Schachtstoſs mit Beton mittels

eines besonders zu diesem Zwecke construirten Betonlöffels; dies war in 11 Tagen

durchgeführt, worauf die Arbeit etwa 6 Wochen bis zur Verhärtung des Betons ruhte.

Nachdem alsdann das Abpumpen des Wassers stattgefunden hatte, konnte festgestellt

werden, daſs die Absperrung des Wasserzudranges von 16cbm Wasser in der Minute vollständig gelungen war, so daſs einem weiteren

Abteufen auf trockener Sohle von Hand nichts im Wege stand. Sämmtliche Arbeiten

wurden in 3 Schichten zu 8 Stunden Tag und Nacht, auch Sonntags, betrieben. Bei den

Bohrarbeiten arbeiteten in jeder Schicht 6 Mann auſser dem Maschinenführer,

Kesselwärter und den Schmieden zur Anfertigung von Reparaturen.

In den Brucher Kohlenwerken bei Ossegg in Böhmen hat der

Bohrmeister Herr Julius Thiele in der Zeit vom 12.

November 1888 bis zum 2. März 1889, also in 112 Tagen, eine sehr glückliche Bohrung

mit den einfachsten Mitteln niedergebracht. Mit Löffelbohrer, Spiralbohrer und

Schmantbüchse am steifen Gestänge wurden von einem 4m tiefen, 2m weiten Bohrschacht aus

durch drehendes Bohren mittels eines Handkrahnes und Menschenkraft 388m,6 Teufe erreicht, in abnehmenden Weiten des

Bohrloches von 220 bis 75mm Durchmesser.

Allerdings führte die Arbeit durch günstige Braunkohlenlette mit etwa 15

Sphärosideritschichten von 100 bis 400mm

Mächtigkeit, welche aber auch andererseits eine durchgehende Verrohrung

beanspruchte, die mit patentgeschweiſsten Röhren von 220, 156, 120, 95 und 76mm Stärke durchgeführt wurde. Der

Grundwasserspiegel lag 56m unter der Oberfläche.

Das Resultat bestand im Anfahren eines etwa 32m

mächtigen Braunkohlenflötzes. In Tag- und Nachtschichten waren im Ganzen 26 Mann

beschäftigt, und diese erreichten stündlich einen durchschnittlichen Bohrfortschritt

von 0m,14, welcher sich in einer Stunde auf 8m steigerte. Die ganze Bohrung kostete nur 8351

M., von denen 280 M. auf Beschaffung des Handkrahnes, sowie 100 bis 140 M. auf

Bohrer und Schmantbüchsen entfielen.

Seit Anfang April 1889 wird bei Gleiwitz sehr eifrig nach Kohle gebohrt. Der

preuſsische Fiskus hatte zunächst im dortigen Kreise 4 Bohrungen bei Schönwald,

Nieborowitz, Deutsch-Zernitz und Gieraltowitz unter Oberleitung des Herrn

Oberberginspektor Köbrich mit dem geübten Personal und

dem bewährten Geräth von Schönebeck begonnen, wozu im Mai noch eine fünfte Bohrung bei Sczyglowitz

getreten ist. Die Versuche haben unter den bäuerlichen Besitzern der Umgegend ein

förmliches Kohlenfieber entfacht, das sich in 10 oder 12 verschiedenen

Bohrunternehmungen, oft mit recht unzulänglichen Mitteln, äuſsert. Inzwischen ist

Anfang Mai in einem dem belgischen Groſsindustriellen Suermondt gehörigen Bohrloche bei Trynek in dortiger Gegend in 181m Tiefe Steinkohle gefunden worden, welche

abbauwürdig zu sein scheint.

Der Fortgang der von der Königl. Württembergischen Regierung veranlaſsten Tiefbohrung

bei Sulz am Neckar ist im vergangenen Jahre ein recht guter gewesen, indem das

Bohrloch die Tiefe von 700m erreicht hat. Es ist

eine mächtige Schicht des Rothliegenden getroffen.

Von den Tiefbohrungen, welche in Berlin auf dem Alexanderplatze, gegenüber dem

Polizeipalaste, Luisenufer 11, Friedrichstraſse 8, Lützowstraſse 74, Wedding,

Paulstraſse 6, Leibnitzstraſse 87, in Charlottenburg und Lichterfelde vor Jahr und

Tag auf Veranlassung des glücklichen Soolefundes im Admiralsgarten in Betrieb

gesetzt wurden, waren Anfang Mai 1889 die am Alexanderplatz, am Luisenufer, in der

Lützowstraſse und in Moabit auf Soolquellen fündig geworden. Die gröſste Tiefe war

in Lichterfelde mit 333m erreicht, und daſs die

mit 260m angebohrten, aber damals noch nicht

durchsunkenen Thone dem Unteroligocän angehören, findet darin Bestätigung, daſs aus

der gleichen Formation in Moabit mit dem Bohrkerne die Versteinerung Natica

hautoniensis gefördert ist.

Einen bedeutenden Erfolg hat Herr Olaf Terp vor kurzer

Zeit als sachverständiger Bohrtechniker durch Begutachtung einer Tiefbohrung bei

Bunzlau erzielt. Am 11. Mai 1889 wurde derselbe zur Untersuchung des Standes eines

Bohrloches herangezogen, welches mit 400m Tiefe

das gesuchte Trinkwasser nicht erschlossen hatte und dessen Aufgabe in Folge dessen

in Frage stand. Es stellte sich heraus, daſs bereits bei einer Tiefe von 136m ein poröser, grobkörniger, weicher Sandstein

vorhanden ist, welcher groſse Wassermengen, etwa 2cbm in der Minute, abgibt, die auch durch eigenen Druck über der

Erdoberfläche ausströmen würden, wenn dies nicht eine 35m unter Tage mit dem Bober in Verbindung stehende Schliefersandschicht

durch Aufsaugen verhinderte. Daſs das aufsteigende Wasser aber Zutritt zu der oberen

ableitenden Schicht fand, ist dem verhängniſsvollen Umstände zuzuschreiben, daſs

undicht genietete Blechröhren statt patentgeschweiſster Bohrröhren mit Verschraubung

zur Bekleidung verwandt worden waren. Das ganz zweck- und nutzlose Tieferbohren von

136 bis 400m mit einem Kostenaufwande von etwa

25000 M. war mithin vielleicht die Folge einer falschen Sparsamkeit.

Ich habe schon in meinem Artikel: „Der neueste artesische Brunnen zu Paris“ (D. p. J., 1888 270 252) auf die groſse

Wichtigkeit einer sorgfältigen Absperrung der höheren wasserableitenden Schichten durch gute Verrohrung bei artesischen Brunnen hingewiesen. Jener

Brunnen auf dem Hébert-Platz zu Lachapelle im Nordtheile von Paris, welcher im

Oktober 1887 718m Tiefe die wasserreiche

Grünsandschicht erreicht hatte, läſst zur Zeit seine im Tage mit 3000cbm bemessene Wassermenge in einem Kanäle mit 4m unter Tage abflieſsen. Dieses Wasserquantum

bleibt indeſs weit hinter dem zu erwartenden Resultate zurück, und es hat sich

herausgestellt, daſs der gröſste Theil sich in den durchsunkenen Klüften der 583m mächtigen Kreideschichten und den durchlässigen,

135m mächtigen Tertiärformationen verliert,

was nur an der Undichtigkeit der Verrohrung liegen kann. Der Munizipalrath von Paris

hat nun im Mai 1889 die Mittel zur völligen Herstellung dieses Brunnens bewilligt

und den Plan des Bohrunternehmers desselben, des Herrn Ed.

Lippmann in Paris, zur Ausführung einer ausreichenden Dichtung des ganzen

Brunnens angenommen.

Gelegentlich der Erweiterung der Wasserwerke für die Stadt Crefeld wurden in letzter

Zeit unter Leitung des Wasserwerksinspektors Herrn Zschau Tiefbohrungen ausgeführt, bei denen einige technische Einzelheiten

durchaus neu waren und für die Zukunft hohe Beachtung verdienen.

Es handelte sich zunächst um eine groſse Anzahl von Versuchsbohrungen in den

gröſstentheils zum Tertiär gehörigen Schichten zwischen Crefeld und dem Rheine

behufs Ermittelung der günstigsten Brunnenbohrstellen. Zu dem Zwecke wurden Schlagbrunnen (Fig. 1 und 2) durch Rammen von Röhren

mit der einen Seiher tragenden Stahlspitze unter theilweiser Wasserspülung

niedergetrieben. Die Construction der dazu verwendeten Pumpen kam dabei nicht in

Betracht, falls nur deren Ausführung eine durchaus sorgfältige war und die Ventile

besonders tadellos schlössen. Eine Spülung erfolgte in der Regel bei jedem Aufsetzen

eines neuen Röhrenstückes und begann mit dem im Schachte angesammelten Grundwasser,

nachdem eine zweite, engere Röhrentour innerhalb des äuſseren Röhrenzuges bis zur

Bohrsohle geführt und oben mit den Pumpen verbunden war. Nach dem Verbrauche des

meist nur geringen Wasservorrathes im Schachte fand das Pumpen dennoch, und zwar mit

Luft Fortsetzung. Dies führte zu folgenden

überraschenden Resultaten: Vor dem Ausspülen stand Grundwasser in den Rammröhren

meist in einer gewissen Höhe, während der Boden mit Schlamm, Sand und solchen

Partikeln erfüllt war, wie die Seiheröffnungen durchzulassen im Stande waren. Das

eingeführte Spülrohr nahm sodann Wasser auf, welches eine Strecke von mehreren

Metern unter Tage blieb. Ein durch die Wasserpumpen ausgeübter Luftdruck hatte

nunmehr erst die auf dem Wasser ruhende Luftsäule zusammenzupressen, ehe die

Wassersäule diesem Drucke nach unten weichend nachgeben muſste. Sobald darauf das

Wasser unten aus dem Spülrohre herausgedrängt war, strömte die zusammengedrückte

Luft nach und dehnte sich bei dem Austritte aus dem Rohre plötzlich aus, wobei sie den Bohrschmant

kräftig aufwühlte und hoch oben zum Rammrohre herausschleuderte. Mit zunehmender

Tiefe wuchs der Druck, z.B. bei 20m Tiefe bis auf

2at Das ausgespritzte Material gab völlig

ausreichenden Anhalt zur Feststellung der durchsunkenen Schichten.

Dieses Ausspülen und Ausblasen griff überdies die Bohrwand auſserhalb des Seihers

kräftig an und lockerte dieselbe wesentlich zu einem erleichterten Fortgange der

Rammarbeit. Der Bohrfortschritt betrug mindestens 6m im Tage, mitunter bis zu 12m, je

nachdem in zähem Thon oder in günstigem Sand und Kies gearbeitet wurde. In ersterem

Falle ging man nur etwa 20m tief, während man

anderenfalls bis 40m tief bohrte.

Die Wasserbrunnen (Fig. 3), deren im Ganzen

17 in Aussicht sind, fanden bereits zum Theil an besonders günstig erscheinenden

Stellen ihre Ausführung. Bemerkenswerth hierbei war die Construction des Schuhs an

der Verrohrung. Dieser trug einen inneren Verstärkungswulst, während sein

geschärfter unterer Rand sich unten bis auf 1m,60

erweiterte, so daſs derselbe 40cm über die 1m,20 äuſseren Durchmesser betragende Verrohrung

überstand. Diese Erweiterung hatte den sehr wichtigen Zweck, während des

Niederpressens der Verrohrung durch Wagenwinden einer Kiesschicht von 20cm Stärke Raum zu schaffen, die während des

Niederganges stets nachgefüllt wurde. Dadurch erfolgte ein Schutz der Rohrwand vor

der Berührung mit den zähen Thonschichten, welche sonst so oft das Versenken von

Verrohrungen erschwert.

Die Sackbohrer (Fig. 4 und 5) dienten zum Ausschöpfen

des Bohrmaterials in den Futterrohren.

Die Hebervorrichtung (Fig. 3 und 6), aus etwa 30cm starken Röhren gefertigt und mit Windkesseln

versehen, holt 4m tief alles Wasser auf und leitet

das Wasser sicher auf weiten Entfernungen nach dem Sammelbrunnen, von dem es in das

Hochreservoir gepumpt wird. Von Zeit zu Zeit muſs die Luft aus dem Windkessel

entfernt werden.

Die Abzweigungsröhren (Fig. 6) von dem

Hauptstrange nach dem Brunnen sind aus Kupfer, damit sie federn und beim Setzen des

Mauerwerks nicht brechen.

Mit groſsem Interesse wird man die projektirte Tiefbohrung in Teplitz verfolgen

können, welche auf Grund des Stadtverordneten-Beschlusses vom 29. April 1889 gemäſs

der Vereinbarung mit den Besitzern der inundirten Dux-Ossegger Schächte an den

Bohrtechniker Herrn A. Fauck übergeben ist und am 1.

Juli 1889 begonnen werden muſs. Die Aufgabe ist, mit einer Tiefbohrung bis zu 500m Teufe, bei oberem Minimaldurchmesser von 60cm und unterem Minimaldurchmesser von 15cm, eine möglichst reichlich ausströmende

Thermalquelle zu erschlieſsen. Man wünscht die groſsen Kosten des Abpumpens des

Heilwassers, wie es jetzt betrieben wird, und wohl auch das damit verbundene Vorurtheil zu vermeiden.

Das Bohrloch selbst soll im Kurgarten und zwar zwischen der Jubiläumssäule und dem

Theater in Angriff genommen werden, ein Platz, der nach anderen als geologischen

Rücksichten gewählt zu sein scheint.

Zwei gelungene Schachtabteufungen nach der Poetsch'schen

Gefriermethode sind folgende:

Die erste Arbeit kam im Kohlenwerke Houssu, Haine-Saint-Paul in Belgien am 12.

December 1887 zum Abschlusse. Es war ein Schacht von 60m Tiefe, dessen Abteufung bereits 800000 M. Kosten verursacht hatte und

durch schwimmende Sandschichten völlig in Stillstand gekommen war, als Herr Poetsch das Werk in die Hand nahm. Nach dem Abpumpen

des Wassers wurde eine Erweiterung des Schachtes 54m tief von 4m Durchmesser auf 6m durchgeführt. Dann erfolgte in dem Triebsande

auf der Schachtsohle das Niederbringen von 20 schmalen Bohrlöchern auf weitere 22m Tiefe. Als darauf die Gefrierröhren in

Thätigkeit gesetzt wurden, trat der unerfreuliche Umstand ein, daſs nur die eine

Schachthälfte zum Gefrieren zu bringen war. Als Erklärung stellte sich alsbald

heraus, daſs Condensationswasser, welches von der Hebemaschine eines benachbarten

Schachtes durchsickerte, die Erkältung verhinderte. Diesem Uebelstande wurde alsbald

abgeholfen. Mit 77m Teufe traf man auf festen Thon

und bekleidete nunmehr den Schacht mit guſseisernen Röhren, welche eine 0m,25 starke Cementhinterfüllung erhielten. Die von

Herrn Poetsch ausgeführten Arbeiten verursachten 80000

M. Kosten, das Doppelte von dem, was ohne den Unfall mit dem Condensationswasser

erforderlich gewesen wäre.

Das zweite derartige Unternehmen wurde in der Zeit vom 1. Juni 1886 bis zum 5. Juli

1888 im Kalisalzbergwerk zu Jessenitz bei Lübtheen in Mecklenburg durchgeführt. Hier

war ein 5m weiter Schacht 80m tief durch klüftiges und wasserführendes

Gestein, Kalk, Gyps und Anhydrit, herzustellen und mit Eisen zu bekleiden. Die

Vorarbeit bestand in Abbohrung von 20 Bohrlöchern 70 bis 100m tief, theils mit Köbrich'schem Freifallinstrument und Meiſselbohrer, theils mit

Diamantbohrung von einem 7m tiefen, 9m,28 weiten Bohrschacht aus, in welche Bohrlöcher

die Gefrierröhren geleitet wurden. Die Herstellung des Frostcylinders von 9m Durchmesser und 77m Tiefe war in 108 Tagen mit 80000 Calorien stündlicher Leistung erreicht,

worauf die Abteufung des Schachtes wie in festem, trockenem Gestein vor sich

ging.

Andere Ausführungen stehen jetzt in England in Aussicht.

In der diesjährigen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin bietet der Poetsch'sche „Gefrierungssehacht“ einen der

anziehendsten und belehrendsten Gegenstände der Ausstellung überhaupt.

Ein sehr wichtiger Fortschritt in Bezug auf das Stollen- bezieh. Tunnelbohren ist die

Uebertragung des Poetsch'schen Gefrierverfahrens auf

diese Arbeit. Herr Poetsch hat persönlich auf dem

Allgemeinen Bergmannstag

zu Wien im September 1888 eingehend seine Vorschläge zum Vortrage gebracht, wonach

1m Tunnel von 6m Höhe und 6m Breite, fertig in Eisen

ausgebaut, etwa 3000 bis 4000 M. Kosten beanspruchen soll.

In Bezug auf das maschinelle Stollenbohren überhaupt läſst sich schon jetzt die

Ueberzeugung aussprechen, daſs die nächste Zukunft einen wichtigen Wandel insofern

bringen wird, als neben dem alten Verfahren mit Vorbohren von Schuſslöchern und

Absprengen des Gebirges ein neues Abbohren von Strecken

im vollen Querschnitte immer mehr Eingang finden

wird.

Von den alten Gesteinsbohrmaschinen hatte man besonders zwei Gruppen zu

unterscheiden, die der Stoſsbohr- und die der Drehbohr-Apparate. Die Zahl der ersteren Constructionen

ist sehr groſs, doch haben sich nur wenige im praktischen Gebrauche erhalten, von

denen bei uns in Deutschland und Oesterreich die von Frölich, Meyer, Jäger, Schram und Ferroux zu

nennen sind. Diesen steht von Drehbohrmaschinen eigentlich nur das System Brandt gegenüber, welches bisher durch kein weiteres

überholt ist.

Neuerdings auf den Mansfelder Gruben stattgehabte Concurrenzversuche zwischen den

Systemen Frölich und Brandt haben in Bezug auf Gestehungskosten und Fortschritte wesentliche

Unterschiede nicht ergeben; in mildem Gebirge stellte sich beiderseitig der laufende

Meter auf etwa 100 M., in festem Gebirge auf etwa 130 M., während der Fortschritt im

Maximum 6m,5 in 24 Stunden betrug. Die Brandt sehe Drehbohrmaschine wird mit Wasserturbine

getrieben und eignet sich daher für tiefe Schächte, wo natürlicher, wenn auch

geringer Wasserdruck vorhanden ist, während die Frölich'sche Stoſsbohrmaschine ihrer Triebkraft durch comprimirte Luft

wegen bei Stollenlängen bis 3000m vortheilhaft zur

Verwendung kommt, weil das Auspuffen der gepreſsten Luft noch die nöthige

Ventilation besorgt.

(Schluſs folgt.)

Tafeln