| Titel: | Zugfestigkeitsprüfer für Papier, Gespinnste u. dgl. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 164 |

| Download: | XML |

Zugfestigkeitsprüfer für Papier, Gespinnste u.

dgl.

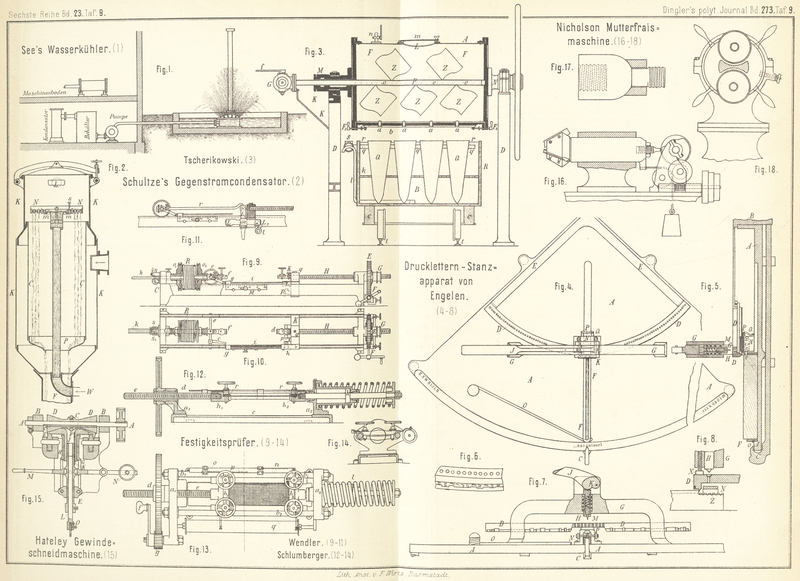

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Zugfestigkeitsprüfer für Papier, Gespinnste u. dgl.

Zugfestigkeitsprüfungen geben nicht allein Aufschluſs über die

Festigkeitseigenschaften des fertigen Erzeugnisses, sondern ermöglichen auch ein

Urtheil über die bei der Herstellung derselben angewendeten Arbeitsmethoden, ob

dieselben von Vortheil oder Nachtheil für die Veränderung der Festigkeitseigenschaften des

angewendeten Rohmaterials gewesen sind. In neuerer Zeit finden

Zugfestigkeitsprüfungen eine immer gröſsere Aufnahme und ist deren Vornahme

besonders bei Behörden und groſsen Gesellschaften für Lieferungen zum Theil

Bedingniſs. Die Folge davon ist, daſs man auch bemüht gewesen ist, die Apparate zur

Ausführung derartiger Prüfungen möglichst zu vervollkommnen, gleichzeitig aber auch

derart zu vereinfachen, daſs ihre Handhabung eine möglichst leichte ist. Es sei

deshalb gestattet, im Nachstehenden Zugfestigkeitsprüfer, welche für Prüfungen von

Papier, Gespinnsten, Geweben u. dgl. Anwendung finden, einer näheren Betrachtung zu

unterziehen.

Der erste hier zu nennende und in den Fig. 9 bis 11 Taf. 9 dargestellte

Apparat rührt von Alexander Wendler her und ist

Gegenstand des D. R. P. Kl. 42 Nr. 39189 vom 6. Oktober 1886. Derselbe gestattet ein

direktes Ablesen der Dehnung und Bruchbelastung und hat die nachfolgende

Einrichtung.

Der Apparat besteht im Wesentlichen aus zwei parallelen, auf Metallblöcken ruhenden

Schienen, auf welchen ein kleiner zweirädriger Wagen läuft. Die Achse dieses Wagens

ist auf der einen Seite mit der kräftigen Spiralfeder R

verbunden, auf der anderen Seite sitzt die Klemme f.

Hier wird bei der Prüfung ein Ende des Versuchsstückes eingespannt. Das andere Ende

wird von der gleichartigen Klemme d ergriffen und durch

Antrieb der Schraubenspindel B bis zum Reiſsen

gespannt.

Nach dem Einspannen und bevor der Versuch beginnt, muſs die Länge des Versuchsstückes

genau ermittelt werden, und es muſs der feststehende Nullstrich des Maſsstabes M mit dem beweglichen Nullstrich der Marke g, und andererseits der Nullstrich von Maſsstab h mit dem von Marke n

zusammenfallen. Um die erstgenannten Nullpunkte in Uebereinstimmung zu bringen, hält

man durch Anziehen der Schraube l die Zugfeder auf dem

Punkte fest, welchen sie im Zustande der Unthätigkeit einnimmt, und rückt das auf

der Schiene gleitende Metallstück g hart an den mit

einem Kniestücke an der Wagenachse befestigten Schlepper c an. Jetzt bezeichnet der Nullstrich auf g

die Stelle, auf welcher bei vollständig mangelnder Kraftwirkung der Nullstrich des

Maſsstabes M stehen muſs. Durch Schrauben kann der

Maſsstab, falls er nicht schon dort stehen sollte, an diese Stelle gerückt werden,

von welcher die Abmessung der Kraftwirkung ihren Anfang nimmt.'

Um die Nullstriche des Maſsstabes h und der Marke n in Uebereinstimmung zu bringen, kann man die

Verbindung der Schraubenspindel H mit der

Schraubenmutter im Zahnrade E lösen, so daſs sich

erstere ohne Zeitverlust verschieben läſst. Diese Loslösung geschieht in einfacher

Weise durch eine Drehung der am Rade E befindlichen

Kapsel G um etwa 45°, wobei die Spindel vom Eingriffe

des zweitheilig ausgeführten Muttergewindes befreit wird. Dann verschiebt man die

Spindel H mit dem Querstücke K so

lange, bis die Nullstriche von h und n zusammenfallen, und macht dann durch Wiedereinsetzen

der Mutterschraubentheile auch die zweite Klemmvorrichtung unbeweglich.

Nun kann man das Versuchsstück zwischen f und d fest und straff einspannen. Die wellig gestalteten

Klemmbacken beider Mäuler sind mit feinem Leder überzogen, so daſs stärkste Reibung

entsteht und der einmal eingespannte Gegenstand nicht wieder herausgleiten kann.

Sitzt derselbe mit mäſsiger Spannung fest, so löst man auch die Hemmung der Feder

R und bewirkt die Spannung durch Drehung des Rades

E' oder, bei genaueren Untersuchungen, durch

Drehung der Kurbel F.

Wenn das Versuchsstück reiſst, verharrt nicht allein Spindel H, sondern auch der Wagen mit Feder R fest

auf dem zuletzt innegehabten Platz. Dies wird dadurch erreicht, daſs in die

Zahnstange k zwei Sperrklinken s und s1

eingreifen. So lange die Feder angezogen wird, gleiten sie lose über die Verzahnung,

fassen aber sofort ein, wenn die Feder nach Ueberwindung des vom Versuchsstücke

gebotenen Widerstandes zurückschnellen will. Um störende Erschütterung zu verhüten,

sind die beiden Sperrklinken differenzirt. Wenn nämlich die eine Klinke sich fest

gegen einen Zahn stemmt, ruht die andere locker auf dem schrägen Rücken eines

anderen Zahnes. Der Rückgang der Feder nach erfolgtem Risse wird dadurch auf

kleinste Maſse verringert.

Auf dem Maſsstabe M ergibt jetzt der Abstand der beiden

Nullstriche die Gröſse der zum Zerreiſsen des Versuchsstückes aufgewendeten Kraft.

So viele Einheiten dort notirt sind, so viele Kilo waren zum Zerreiſsen

erforderlich. Die Marke n notirt auf der Scala h die Gröſse der Dehnung in Procenten. An beiden

Stellen gibt also der Apparat direkte und absolute Gröſsen, welche eine Umrechnung

entbehrlich machen. Wie man aus dem ermittelten Kraftwerthe die Reiſslänge

berechnet, ist mehrfach erläutert worden und kann wohl als bekannt gelten.

Die Dehnung wird durch folgende Vorrichtung ermittelt.

Wenn die Feder R dem Zuge des von der Schraubenspindel

bewegten Prüfungsstückes folgt, stöſst der Schlepper c

die Marke g vor sich her. Stand letztere beim Beginne

der Spannung auf dem Nullpunkte der Scala M, so muſs

ihr Stand nach erfolgtem Risse den Werth der angewendeten zum Dehnen und Zerreiſsen

des Stückes erforderlichen Kraft angeben.

Genau den gleichen Weg wie das auf der Schiene sich bewegende Gleitstück g legt aber auch das gleichartige, damit verbundene

Gleitstück, auf welchem Scala h befestigt ist, zurück.

Es begleitet also beim Antriebe der Spindel die Marke n

ein gutes Stück. Die Marke n aber, welche am Querstücke

K festsitzt und dem unelastischen Zuge der

Schraubenspindel folgt, muſs noch einen um so viel längeren Weg zurücklegen, als das

Stück sich unter der Spannung dehnt. Der Abstand der beiden Nullstriche von g und n ergibt also das

Maſs der Dehnung, und zwar in Millimeter. War z.B. die Einspannlänge 250mm und der Dehnungszeiger n gibt am Maſsstabe h 5mm, so haben wir auf 250mm Einspannlänge 5mm Dehnung, also 2 Proc.

Dem Apparate sind mehrere Zugfedern beigegeben, von denen die schwächeren für feine

leicht zerreiſsbare Objekte, die stärkeren dagegen für stärker zu belastende

Versuchsstücke anzuwenden sind.

Um die Federn auszuwechseln, zieht man die am Wagen befestigte Federbrücke o gegen den Wagen an. Dadurch wird eine kleine

Spiralfeder, welche zwischen Wagen und Brücke die Zugstange umschlieſst,

zusammengepreſst, zwei Ausschnitte im Lager der Brücke gleiten aus ihrem Schütze von

zwei vorragenden Schraubköpfen heraus, und durch eine Viertelsdrehung der Brücke

kann man diese selbst und die Feder vom Wagen loslösen. Nun zieht man den Wagen

nebst der Führungsstange aus der cylindrischen Oeffnung der Gestellwand C heraus, nimmt die Feder ab und setzt die andere ein,

indem man dieselben Hantirungen in umgekehrter Reihenfolge ausführt.

Zur Nachprüfung der Federkraft wird jedem Apparate die oberhalb von Aufriſs und

Grundriſs gezeigte Vorrichtung beigegeben, welche eine Art Wage darstellt, an deren

einem Balken (L) die Feder zieht, während an einem

anderen, rechtwinkelig dazu stehenden Balken L2 mittels des Hakens t

Gewichte angehängt werden. Um diese Vorrichtung anzubringen, wird die an der Spindel

E befindliche Klemme d

entfernt, die Verbindungsschraube q gelöst, das noch

aus dem Querstücke vorragende Ende der Spindel zurückgeschoben und die

Verbindungsschraube wieder angezogen. An Stelle des Prüfungsstückes tritt die Stange

r, welche mit einem Ende statt der Klemme f am Wagen e befestigt

wird, mit dem anderen, als Haken ausgebildeten Ende am Hebel L1 ansetzt.

Die Feder muſs regelrecht eingelegt sein, der zugehörige Kräfte-bezieh.

Millimetermaſsstab muſs mit seinem Nullpunkte unter der Marke des Gleitstückes

stehen. Werden an dem wagerechten Schenkel L2 Gewichte angehängt, so wird sich die Feder

ausdehnen und demzufolge sich der senkrechte Schenkel L1 an das Querstück K legen. Durch Drehung des Handrades E bei eingerückter Mutter bewegt man das Querstück mit

gespannter Justirvorrichtung nach dem Handrade zu, bis der obere Schenkel L1 wieder senkrecht

einsteht, d.h. bis sich die Feder der Hebelbelastung entsprechend ausgedehnt

hat.

Beim Anhängen der verschiedenen Gewichte muſs die Feder sich Jedesmal bis zu einer

bestimmten Stelle ausdehnen, welche mit dem entsprechenden Kräftemaſsstabpunkte

zusammenfällt. Sollte dies im Laufe der Zeit nicht mehr der Fall sein, so ist es

nöthig, sich eine Correctionstabelle anzufertigen. Mit Hilfe dieser leicht

herzustellenden Tabelle erzielt man dieselben Ergebnisse wie vorher.

Die Wendler'schen Apparate, mit deren Vertrieb sich die

Firma Fromme und Kroseberg in Berlin befaſst, sind

vielfach eingeführt unter anderem besitzt die Kgl. Prüfungsanstalt zu Charlottenburg

deren fünf und die Kaiserl. Reichsdruckerei einen solchen.

Der zweite hier zu nennende Festigkeitsprüfer rührt von M. M.

Schlumberger, Sohn und Comp. in Mühlhausen i. E. her und ist in deren

Etablissement in Anwendung gekommen. Das Bulletin de la

Société de Mulhouse gibt von dem in den Fig. 12 bis 14 Taf. 9

dargestellten Apparat folgende Beschreibung: Das Versuchsstück wird in die beiden

Klemmen h1

h2 eingespannt, deren

eine h2 mit einer

Stange in Verbindung gebracht ist, welche einen Kolben k trägt, der sich in einem mit dem auf der Fundamentplatte c angeordneten Lagerstücke a2 verbundenen Cylinder führt. Die

Kolbenstange ist über diesen Cylinder hinaus um die Länge des letzteren verlängert

und besitzt an ihrem Ende eine Scheibe, welche einer Spiralfeder l als Widerlager dient, die den Kolben umgibt und sich

gleichzeitig gegen dessen Träger a2 anlehnt. Die zweite Klemme h1 trägt eine Spindel e, welche in einem als Mutter ausgebildeten, im Lager

a1 angeordneten

Futter ihre Führung erhält und mit Hilfe desselben von der Kurbel f aus unter Vermittelung des Triebes g und des auf der Mutter sitzenden Zahnrades d in der einen oder anderen Richtung bewegt werden

kann. Die beiden Lagerständer h1

h2 sind durch zwei

Traversen b1

b2, deren erste zwei

Gleitbahnen trägt, in welchen sich der Maſsstab, auf welchem die Dehnung und

Belastung abzulesen ist, führt, verbunden.

Beim Verwenden des Apparates wird nach dem Einspannen des Versuchsstückes der

Maſsstab an die Klemmbacke h2 herangeschoben und somit die Marke m mit

dem Nullpunkte der Scala n, welche die Belastung

angibt, in Uebereinstimmung gebracht und die Stellung des am Wagen h1 sitzenden Nonius auf

der Scala p vermerkt. Beim Drehen der Kurbel (also

einem Anspannen des Versuchsstückes), wird der Wagen h2 den Maſsstab vor sich herschieben und

ihn beim Bruche desselben stehen lassen, während er zurückgehen wird. Damit das

letztere nicht plötzlich erfolgt, ist der den Kolben k

enthaltende Cylinder mit Oel gefüllt, welches bei Bewegung des Kolbens von rechts

nach links der Zeichnung durch ein im Kolben vorgesehenes Ventil denselben passiren

kann, beim Bruche des Versuchsstückes aber ein Zurückschlagen des Wagens h2, wie es die Feder

l veranlaſst, verhindert.

Der Weg des Wagens (Klemme) h2 ergibt sich aus der Belastung der Feder l,

und es wird somit der Maſsstab n mit Hilfe von m die Anzahl der Kilogramm anzeigen; die Scala p dagegen, auf welcher sich der Nonius o um ein Stück bewegt, welches gleich ist Belastung und

Dehnung, der Maſsstab sich aber auch um den Betrag der Belastung verschiebt, wird

direkt die Dehnung angeben.

Auf der mit Papier umspannten Trommel q werden

gleichzeitig Dehnung und

Belastung des Versuchsstückes graphisch linear aufgezeichnet werden.

Soll der Apparat für viele Versuche Verwendung finden, so wird der Kurbelantrieb fg durch einen Maschinentrieb mit selbstthätiger

Ausrückung ersetzt.

Ein dritter hierher gehörender Apparat des durch den Bau von Zugfestigkeitsprüfern

bekannten Oskar Leuner in Dresden ist 1888 270 * 165 bereits beschrieben und sei auf denselben

hiermit verwiesen.

H. Glafey.

Tafeln