| Titel: | Neuerungen in der Aufbereitung. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 193 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Aufbereitung.

Mit Abbildungen auf Tafel

10.

Neuerungen in der Aufbereitung.

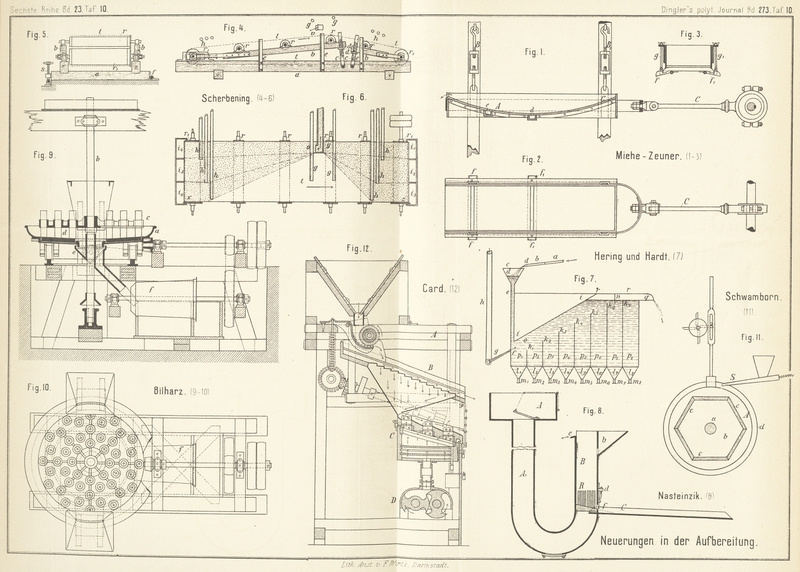

Julius Miehe in Neuhofwäsche und Heinrich Zeuner in Friedrichsgrube haben einen schwingenden Muldenherd

construirt, welcher beispielsweise zur weiteren Verarbeitung der Rückstände aus den

Feinsetzmaschinen, der Schlämme von den Planherden und ähnlichen Gutes in der

Hauptwäsche der Friedrichsgrube (Schlesien) in Benutzung genommen ist. Der in Fig. 1, 2 und 3 dargestellte

Apparat besteht aus dem muldenförmigen Herde A, der

Aufhängevorrichtung BB1

und der excentrischen Bewegung C.

Der Herd wird durch die Excentervorrichtung in schwingende Bewegung versetzt; die

Geschwindigkeit richtet sich nach der Korngröſse des zu waschenden Gutes. Bei feinen

Schlämmen werden etwa 150 Schwingungen erforderlich.

Das zu verarbeitende Gut wird bei c über die ganze

Breite des Herdes A unter Wasserzuführung, am besten

aus einem Vorschlämmkasten, aufgetragen. Durch die vom Herde ausgeführten

Schwingungen entstehen auf denselben Wellen, welche das Leichte über die Herdfläche

führen, während das specifisch Schwerere auf dem Boden von A nach den Austragungen d und e gelangt und seitlich abflieſst. Die Austragungen sind

durch die Rinnen ff1

, welche an Schrauben gg1 hängen, durch letztere stellbar. Der

muldenförmige Boden ist für diese Austragungen nöthig, weil je nach dem Material das

specifisch Leichtere abgeschieden werden kann. Die Schwingherde können über einander

angeordnet werden und richtet sich deren Länge und Breite nach der beanspruchten

Leistung (vgl. D. R. P. Nr. 40419 vom 9. Oktober 1886).

Ein dachförmiger Waschherd (Fig. 4, 5 und 6) ist Georg Scherbening in Lipine (Oberschlesien) unter Nr.

46760, gültig vom 19. Oktober 1888 ab, in Deutschland patentirt worden.

Der Herd besteht aus einem je nach der Dichtigkeit und Schwere des aufgegebenen

Materials verschieden breiten Tuche ohne Ende t,

welches aus Zinkblech, Gummituch, Leinwand o. dgl. besteht und über eine Anzahl

Führungs- und Laufrollen von verschiedenem Durchmesser mittels Riemen- oder

Zahnradverbindung fortbewegt werden kann. Die Anordnung der Rollen ist folgende: In

zwei hölzernen oder eisernen, gleich oder ungleich langen Rahmen b sind mehrere Führungsrollen r fest gelagert.

Die beiden Rahmen sind dann auf ein hölzernes oder eisernes Untergestell a so aufgelegt, daſs zwei Hauptrollen r1 auf den

entgegengesetzten Enden desselben ihren Stützpunkt finden und um ihre Achse eine

Drehung jedes einzelnen Rahmens b ermöglichen. Die

einander zugekehrten Enden der beiden beweglichen Rahmen b können zwischen schmiedeeisernen, durchlochten Führungen c durch Vorstecker d mit

Splinten, durch

Zahnstangen oder in anderer zweckdienlicher Weise höher oder niedriger festgestellt

werden. Zwischen den an a festsitzenden

Winkeleisenschienen e werden die Rahmen b seitlich geführt. Das über sämmtliche Rollen geführte

Tuch ohne Ende t erhält durch diese Einrichtung in der

Längsrichtung zunächst eine unter beliebigem Winkel verstellbare dachförmige

Theilung.

Der ganze Apparat ist nun noch in seiner Querrichtung verstellbar, so daſs er auch in

dieser Richtung eine beliebige Steigung gegen die Wagerechte erhält. Diese

Verstellbarkeit wird hier dadurch erreicht, daſs das Untergestell a auf einer Seite bei f

(Fig. 5)

scharnierartig gelagert ist, so daſs durch Drehen der Spindel s die andere Seite hochgehoben werden kann.

Statt dieser Einrichtung läſst sich die Querverstellung auch durch auf einer Seite

untergelegte Keile, durch Zahnstangengetriebe oder auf sonstige Weise erzielen.

Wie leicht ersichtlich, erfährt das Tuch ohne Ende damit auf jeder Seite die stärkste

Steigung in der Diagonale xy, zy jedes Flügels (Fig. 6).

Die erzführende Trübe wird auf den einen Flügel der dachförmigen, schräg geneigten

Ebene nahe dem Gipfel in der Nähe des höchsten Punktes des Herdes mittels eines der

üblichen Vertheilungsapparate aufgegeben, während das Tuch ohne Ende durch Drehung

der Rollen rr1 eine der

herabflieſsenden Trübe entgegengesetzte Bewegung erhält, wie die Pfeile in Fig. 4 und 6 anzeigen. Auf

jeden Flügel kann ferner nahe dem Gipfel durch ein über die ganze Breite des Tuches

reichendes Brauserohr gg klares Wasser aufgegeben

werden, während andere starke Wasserstrahlen durch Rohre h einzeln auf beliebige Stellen der Ebene vertheilt wirken können.

Die Arbeitsweise des Apparates ist folgende:

Die schwersten, in der Trübe suspendirten Theilchen bleiben gleich in der Nähe der

Aufgabestelle v auf dem Tuche ohne Ende haften und

werden über den höchsten Punkt der Ebene hinweg dem entgegengesetzten, gewöhnlich

kürzeren Flügel als Aufgabegut zugeführt. Die aus den Brauserohren gg ausströmenden, verhältniſsmäſsig schwachen

Wasserstrahlen sondern nun auf jeder Seite die leichteren Bestandtheile von den

specifisch schwereren ab und bewirken eine fächerförmige Vertheilung der in der

Trübe aufgegebenen Massen nach dem specifischen Gewichte über die ganze Ebene hin,

indem die leichtesten und feinsten Mehle dem tiefsten Punkte zugeführt werden. Diese

Art der Vertheilung ist durch strichpunktirte Linien in Fig. 6 angedeutet.

Die stärkeren Wasserstrahlen, die aus Rohren h mehr an

dem tiefliegenden Ende jedes Flügels immer auf einen beliebig kleinen Sondertheil

der Ebene aufgespritzt werden, spülen dann Producte von ganz bestimmter

Beschaffenheit in gesonderte Rinnen i1...i6 unter der Ablaufkante des Tuches ab und führen so eine mehrfache

Theilung des Ganzen und eine Anreicherung der erzführenden Bestandtheile herbei.

Der in der Fig.

7 dargestellte Apparat von Hering und Hardt

soll namentlich dazu dienen, die bei der Aufbereitung fallenden Schlämme so zu

klassiren, daſs Fertigproducte, Halbproducte und taube Trübe entstehen.

Der Apparat besteht aus einem schmalen, verhältniſsmäſsig hohen und langen Kasten aus

Blech oder Holz, welcher nach oben durch eine mehr oder weniger geneigte Decke ii fest verschlossen und nur am Ende der geneigten

Decke bis zum Abflüsse q offen ist. Nach unten zu

besitzt der Kasten Spitzkasten (Trichter) l1

l2... als Enden von

Abtheilungen p1

p2..., die durch die

angebrachten Querwände k1

k2... innerhalb des

Kastens gebildet werden. Diese Querwände können senkrecht oder entweder der

Eintragseite oder der Austragseite zu geneigt stehen oder auch in passender Weise

und Richtung gekrümmt sein; sie können fest angebracht oder in der einen oder

anderen passenden Weise verstellbar oder drehbar angebracht sein.

Diese Querwände k1

k2... endigen nach oben

in eine gedrehte Ebene, die parallel zur geneigten Decke i des Kastens so liegt, daſs die am unteren Ende der geneigten Decke i eingeführte Trübe in diesem Spielraume o emporsteigen muſs. Die Decke i kann flach oder in der einen oder anderen Richtung gebogen, im Apparate

fest oder in passender Weise drehbar bezieh. verstellbar angeordnet werden.

Die Trübe läuft durch eine Rinne a über eine

Vertheilungsplatte b in den Trichter c ein. Vor b, wie auch in

c, sind je ein oder mehrere Siebe d bezieh. d1 angebracht, um die Vertheilung der Trübe zu

vervollkommnen, sowie auch, um die Gleichmäſsigkeit derselben zu bewirken. Durch den

an den Trichter c anschlieſsenden schmalen Kanal e wird die Trübe in den Waschkasten am unteren Ende der

geneigten Decke i eingeführt. Kurz unter diesem

Eintritte wird aus g durch einen schmalen Spalt f Klarwasser zugeführt. Der Spalt f reicht über die lichte Breite des Kastens; das

Klarwasser wird unter gröſserem Drucke gewöhnlich in einer zur geneigten Decke

parallelen Richtung zugeleitet, doch kann dies unter Umständen auch in einer

zweckentsprechenden anderen Richtung geschehen. Hierdurch werden die Schlämme

verwaschen, das specifisch Schwere sondert sich leichter aus dem Strome ab und fällt

in die ersten der Abtheilungen p1

p2..., während die

leichteren Theilchen vom Wasserstrome weiter nach oben getragen werden und in den

entsprechend weiter liegenden Abtheilungen zum Niederschlage gelangen.

Es ist augenscheinlich, daſs beim Emporsteigen der Trübe unter gröſserem Drucke eine

Trennung nach dem specifischen Gewichte wesentlich befördert wird, und daſs die

Klarwasserzuführung in der angegebenen Weise die Reinheit der abgetrennten Masse

noch mehr erhöht.

Die sich ausscheidenden Erzeugnisse legen sich in den Abtheilungen p1

p2... ab und werden aus

diesen durch die Ablaſsrohre m1

m2... von Zeit zu Zeit

oder geeignetenfalls auch beständig abgelassen und besonders aufgehängt; die taube

Trübe oder das specifisch Leichteste oder bezieh. Feinste flieſst dagegen stetig bei

q ab.

Wie ersichtlich, ist der Apparat ein continuirlich wirkender Waschapparat, der weiter

keine Kraft gebraucht, als zum Heben der Massen und Flüssigkeiten erforderlich ist

(D. R. P. Nr. 47024 vom 12. August 1888).

Ein anderer Apparat zum Aufbereiten von Schlamm, erfunden von J. Nastainzik in Beuthen (Oberschlesien), ist in Fig. 8 dargestellt.

Derselbe besteht im Wesentlichen aus zwei communicirenden Behältern AA1 und B nebst dem Gutaufgabetrichter b und den am Boden von B eingesetzten Röhren

R, durch welche das von A durch A1

kommende Wasser flieſst und eine wallende Bewegung im Schlammrumpfe B hervorbringt, wodurch die specifisch leichten Theile

oben bei e abflieſsen und das schwere Gut durch den

nach Bedürfniſs mittels Schiebers d zu stellenden

Schlitz f auf eine rauhe und verstellbare Herdfläche

C. flieſst und darauf nach seiner specifischen

Schwere abgesetzt wird.

Fig. 9 und

10 zeigen

die von O. Bilharz in Freiberg i. S. erfundene Bolzenmühle zur Zerkleinerung von Erzen (D. R. P. Nr. 45780 vom 21. April 1888).

Dieser Mahlapparat besteht im Wesentlichen aus einer aufgeränderten, nach dem Centrum

zu geneigten runden Schale a, welche im Centrum eine

Abfluſsöffnung hat. Diese Schale hat eine auswechselbare Hartguſseinlage d, ist äuſserlich mit einem Zahnkranze versehen, in

welchen ein Getriebe eingreift, und rotirt mittels Rollen auf einer kreisrunden

Schienenbahn. Eine durch die im Centrum befindliche Abfluſsöffnung hindurchreichende

stehende Welle b trägt eine an derselben mittels

Stellringe höher oder tiefer zu stellende Scheibe c mit

zahlreichen Löchern. In dieselben werden Stahlbolzen stehend eingestellt, so daſs

sie sich frei auf und nieder bewegen; dieselben üben durch ihr Eigengewicht einen

Druck auf die Hartguſseinlage d aus.

Der Scheibe c mit ihren Stahlbolzen wird eine raschere

Drehung gegeben als der Schale a, und zwar in

entgegengesetztem Sinne. An der Peripherie der letzteren sind feststehende

Aufgabegefäſse e angebracht, welche die zu trennenden

Substanzen regenartig auf die Schalenwand abflieſsen lassen, wonach sie von den

Stahlbolzen gefaſst, um je nach dem Grade der Widerstandsfähigkeit mehr oder weniger

zerrieben zu werden.

Das auf diese Weise durch die Stahlbolzen hindurchgelangte Gut wird durch die Mitte

der Schale mittels einer Lutte der Separationstrommel f

zugeführt, in welcher die Trennung des Stoffes nach Korngröſse auf einfache Weise

bewirkt wird.

Ein Pochwerk (Fig.

11), bei welchem zwar die Einrichtung der Pochstempel und die Art und

Weise, dieselben anzuheben und niederfallen zu lassen, nichts Neues bieten, ist von

Wilhelm Schwamborn in Deutz-Cöln construirt worden (D. R. P. Nr. 46031 vom 20. Juli 1888). Das Eigenthümliche der Einrichtung besteht

darin, daſs die Pochstempel auf eine cylinderförmige Sohle aufschlagen, welche sich

um eine wagerechte Sohle a dreht.

Die Sohle A selbst besteht aus einem Kerne b mit sechseckigem oder anderem passenden Querschnitte.

Der Kern b sitzt auf der Achse a fest, und es ist um denselben ein ringförmiger Mantel oder Cylinder A, dessen lichte Oeffnung dem Kernquerschnitte

entspricht, aufgezogen. Das Holzfutter c bildet eine

elastische Zwischenlage zwischen dem Kerne und dem am besten aus Guſsstahl oder

Hartguſs bestehenden Mantel.

Die bewegliche Sohle kann aber auch zweckmäſsige andere Einrichtungen haben, gerade

so, wie eine Walze eines beliebigen Erzwalkwerkes.

Der Mantel von A, dessen Breite der Anzahl der neben

einander angeordneten, nach einander wirkenden Pochstempel entspricht, ist an beiden

Seiten mit ringförmigen Schutzblechen d versehen.

Die von dem Amerikaner W. L. Card erfundene Vorrichtung

(D. R. P. Nr. 45832 vom 17. Mai 1888) zum Scheiden metallischer Theilchen vor ihrer

Gangart, die namentlich für Aufbereitung von Edelmetallen bestimmt ist, besteht im

Wesentlichen aus einem Desintegrator A (Fig. 12), einem unterhalb

desselben geneigt angeordneten Rüttelsiebe B, einem

Separator C mit seitlicher Rüttelbewegung und einem

Gebläse D zur Erzeugung eines den Separator (Erzbett)

in aufsteigender Richtung durchdringenden Wind Stromes.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln