| Titel: | Die Raoult'sche Methode der Molekulargewichtsbestimmung; von Constantin Klinge. |

| Autor: | Constantin Klinge |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 218 |

| Download: | XML |

Die Raoult'sche Methode der

Molekulargewichtsbestimmung; von Constantin Klinge.

(Fortsetzung der Abhandlung S. 179 d.

Bd.)

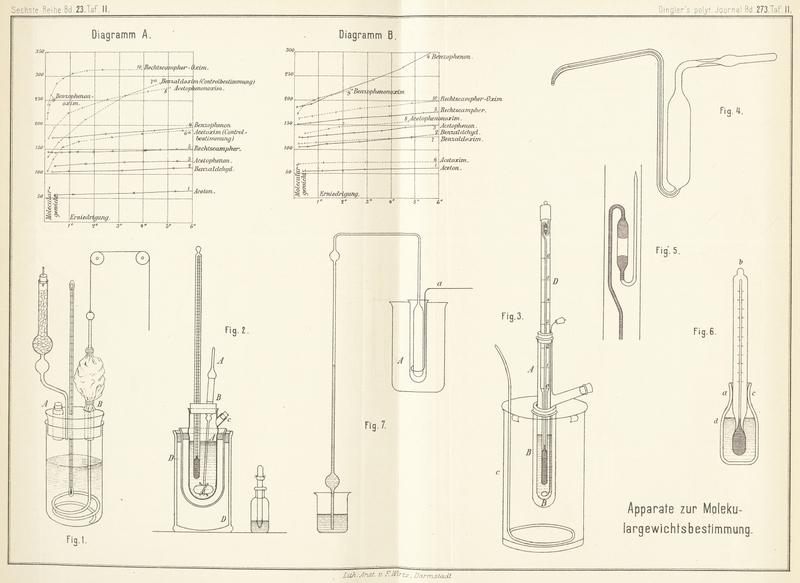

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Die Raoult'sche Methode der

Molekulargewichtsbestimmung.

A. F. HollemannBerichte, XXI, 860. hat ein

noch einfacheres Verfahren in Anwendung gebracht.

Das Gefäſs, worin sich die auf ihren Gefrierpunkt zu untersuchende Flüssigkeit

befindet, ist ein weites Probirrohr (etwa 2cm

Durchmesser); es wird durch die Klemmschraube eines Stativs festgehalten. Im

Probirrohre hängt ein in 1/10 Grade getheiltes, empfindliches Thermometer;

weiter ist noch ein Rührer (ein am unteren Ende umgebogener Glasstab) darin

befindlich. Als Kühlgefäſs wird ein mit Eiswasser gefülltes Becherglas benutzt, das

am selben Stativ auf einem mit Drahtnetz versehenen Ring steht und während des

Versuches auf und ab gehoben wird, wogegen die relative Lage von Probirrohr und

Thermometer unverändert bleiben.

Bei Ausführung eines Versuches kühlt man die zu untersuchende Flüssigkeit (wovon 30

bis 40g ausreichen) ungefähr ab bis 0,5° unter den

Gefrierpunkt des Lösungsmittels; der Rührer wird dabei mit der Hand in Bewegung

gehalten. Danach wird das Becherglas mit Eiswasser ganz vom Probirrohre weggenommen.

Durch Reiben mit dem Rührer an der Glaswand, oder sicherer durch Einbringen eines

minimalen Krystallflitterchens wird jetzt die Krystallisation eingeleitet. Sobald

diese eintritt, sieht man die Temperatur, die bis dahin noch stets sinkend geblieben

ist, plötzlich steigen. Man wartet einige Augenblicke, rührt die Flüssigkeit nun um

und liest die Temperatur ab mit einer kleinen Wollaston'schen Lupe, wie sie auch sonst im Laboratorium oft benutzt wird.

Dies wird in kurzen Intervallen noch zwei- bis dreimal wiederholt, vor jeder

Ablesung erst gerührt, um sich zu überzeugen, daſs Constanz der Temperatur

eingetreten ist.

Man thaut jetzt die Kryställchen wieder auf, das Probirrohr mit der Hand oder mit ein

wenig lauwarmem Wasser erwärmend, und wiederholt dann in derselben Weise die

Gefrierpunktsbestimmung noch zweimal. Die drei so erhaltenen Gefrierpunktszahlen

differiren dann höchstens um 2/100 Grad.

Als Beweis, daſs dieses höchst einfache Verfahren für den Zweck ausreicht, gibt Hollemann die folgenden Molekulargewichtsbestimmungen,

die danach ausgeführt worden sind, an:

Proc. Geh.der Lösung

Gefrierpunkts-Erniedrigung

A(Mittel)

Mol.-Gw.Gefunden

Mol.-Gw.Berechnet

1) Benzamid

1,96

0,62; 0,61; 0,61

0,31

126

121

2) Phtalsäureanhydrid

1,57

0,35; 0,35; 0,35

0,23

169

148

3) Acetophenon

1,82

0,55; 0,55; 0,55

0,30

130

120

4) Naphtalin

1,87

0,54; 0,55; 0,55

0,29

134

128

Die Ausführung einer Molekulargewichtsbestimmung nach diesem hier beschriebenen

Verfahren dürfte, das Herstellen der Lösung, wie auch die Gefrierpunktsbestimmung

des Lösungsmittels selber mitgerechnet, kaum mehr als ¾ Stunden in Anspruch

nehmen.

Auf Veranlassung des Herrn Prof. Engler habe ich mich

längere Zeit mit der Raoult'schen Methode beschäftigt.

Durch die von mir gemachten Beobachtungen wurden schlieſslich die beiden eben

angegebenen Verfahren gewissermaſsen mit einander vereinigt und die Versuche in

folgender Weise angestellt:

Der Mantel zur Aufnahme der Flüssigkeit erhielt die Gröſse, daſs 50g Lösungsmittel denselben ungefähr bis zur Hälfte

füllten.

Zum Schütze gegen die Feuchtigkeit der Luft wurde der Mantel mit einem doppelt

durchbohrten Kork verschlossen. In die eine Bohrung wurde ein in zehntel Grade

getheiltes Thermometer, in die andere ein Rührwerk, welches genau in der von Auwers angegebenen Weise ausgeführt war, gesteckt. Der

ganze Apparat wurde in ein groſses Becherglas mit Wasser gesenkt, dessen Temperatur

sich etwa 2° unter der jedesmaligen Erstarrungstemperatur des Lösungsmittels befand,

und die Versuche unter Einhaltung der von Auwers

angegebenen Vorschriften angestellt. Nur habe ich den Krystalleinwurf ganz

weggelassen, da beim Abkühlen des Lösungsmittels (Eisessig oder Phenol) auf etwa

0,5° unter seinen Erstarrungspunkt die Erstarrung von selbst vor sich geht und man

ganz normale Werthe erhält. – Auf diese Weise wurde erreicht, daſs zwischen den drei

Gefrierpunktszahlen fast niemals sich eine Temperaturdifferenz ergab, so daſs in der

Folge schon der erste beobachtete Werth als brauchbar angenommen werden konnte. Ich

neige mich daher zu der Ansicht, daſs diese Differenzen bei Auwers durch den Krystalleinwurf, bei Hollemann dagegen durch den Umstand, daſs ein offenes Gefäſs angewandt

wird, hervorgerufen werden.

Für meine Resultate mag das folgende Versuchsbeispiel sprechen:

Triphenylpyridin, C23H17N, M = 307.

Erstarrungspunkt des Phenols: 39,00°.

Angewandt: 0g,3235 Triphenylpyridin in 52g,0 Eisessig.

Gefunden:

E

C

A

M

33,84°

0,16°

0,257°

311

33,83°

0,17°

0,273°

296

33,83°

0,17°

0,273°

296

–––––

––––

Mittel

0,268°

300.

Erstarrungspunkt des Phenols: 39,10°.

Angewandt: 0g,2050 Triphenylpyridin in 52g,8 Eisessig.

Gefunden:

E

C

A

M

38,960°

0,140°

0,259°

309

38,960°

0,140°

0,259°

309

38,960°

0,140°

0,259°

309

–––––

––––

Mittel

0,259°

309

Theorie

Mittel der Versuche

M = 307

M= 304,5.

Handelt es sich um die Bestimmung des Molekulargewichtes einer Substanz in einem

Lösungsmittel, dessen molekulare Depression T schon

bekannt ist, so wird man bei Anwendung eines der drei eben beschriebenen Verfahren

in den meisten Fällen befriedigende Werthe erhalten.

Hentschell, welcher Versuche über das gegenseitige

Verhalten von Benzol und Eisessig angestellt und zu seinen Bestimmungen

ausschlieſslich Substanzen von flüssigem Aggregatzustande verwendet hat, benutzt

einen ApparatZeitschr. für phys. Chem., II, 306.

(Fig. 2),

der von dem Auwers'schen abweicht.

Zu genaueren Bestimmungen ist es, zumal wenn man das leichtflüchtige Benzol als

Lösungsmittel benutzt, unbedingt nöthig, im abgeschlossenen Raume zu arbeiten,

namentlich, wenn man durch Ausführung einer Reihe von Bestimmungen das Verfahren in

die Länge zieht. Die Bewegung der theilweise erstarrten Flüssigkeit wird durch das

Wirbeln eines an der Glasbläserlampe hergestellten Flügelrades erzielt, dessen Stiel

A den Stöpsel des Versuchsgefäſses durchsetzt,

wobei durch ein eingeschobenes Glasröhrchen für leichte Führung gesorgt ist; diese

Achse des Flügelrades steht etwas schief, so daſs das flügeltragende Ende des

Stieles genau im Mittelpunkte der Gefäſskuppel steht. Die drehende Bewegung des

Flügelrades wird dadurch bewirkt, daſs man leise an dem aufgekitteten Glasrohre B entlang fährt; ist alles sorgfältig eingerichtet, so

genügt diese Bewegung, um den Inhalt des Gefäſses heftig durch einander zu

wirbeln.

Da es sich meist um Reihen von Bestimmungen handelt, so wird die zu untersuchende Flüssigkeit

in ein mit eingeschliffenem Tropfrohre versehenes Fläschchen gethan, welches nach

jedesmaligem Eintragen von Flüssigkeit zurückgewogen wird.

Das Eintragen geschieht durch den mit Kork verschlossenen Stutzen C. Die Beobachtung des Erstarrungspunktes kann in

zweierlei Weise geschehen. Man läſst entweder die Lösung erstarren und beobachtet

unter beständigem Umrühren den Wärmegrad des Thermometers, bei welchem eine eben

noch sichtbare Wolke von Krystallen übrig geblieben ist, oder man läſst vor dem

Eintragen der zu untersuchenden Flüssigkeit einen Theil des Lösungsmittels oder der

bereits gewonnenen Lösung erstarren, um nun erst von jener Flüssigkeit zuzutropfen;

bei gleichmäſsigem Rühren sinkt die Temperatur jetzt sehr rasch und stellt sich um

so genauer auf den Erstarrungspunkt ein, je zarter der Flor von Krystallen ist,

welcher nach Zusatz der Versuchsflüssigkeit dem Verthauen widerstanden hat.

Natürlich ist der Versuch miſsglückt, wenn alle Krystalle nach dem Eintragen

verschwinden, und wird dann die Bestimmung des Schmelzpunktes nach dem zuerst

angeführten Verfahren nachgeholt. Das zweite Verfahren eignet sich besonders bei

Benutzung von Eisessig als Lösungsmittel; das Verfahren beruht auf dem

auſserordentlichen Ueberwiegen der latenten Schmelzwärme gegenüber der specifischen

Wärme.

Bei Bestimmung der Schmelzpunkte der Lösungsmittel selbst thut man gut, dieselben

vorsichtig überkalten zu lassen, worauf sie in ihrer ganzen Masse in kleinen,

leichtlöslichen Krystallen erstarren, anderenfalls scheiden sich leicht Krusten an

den Wänden des Gefäſses ab, welche genaue Bestimmungen unmöglich machen; mit Zunahme

des gelösten Körpers hört diese Krustenbildung auf.

Man hält zweckmäſsig doppelwandige Standgefäſse (vgl. DD

auf Fig. 2)

bereit, welche man trocken als Schutzmittel zur Abhaltung von warmer Zimmerluft

oder, mit Eiswasser gefüllt, zur Kühlung der Lösungen benutzt.

Bezüglich der Resultate sei auf die OriginalarbeitZeitschr. für phys. Chem., II, 308.

verwiesen.

Für sehr genaue Untersuchungen, z.B. bei Bestimmung der molekularen Depression eines

Lösungsmittels, leistet ein von BeckmannZeitschr. für phys. Chem., II,

638. construirter Apparat (Fig. 3) vortreffliche

Dienste. Das Gefäſs A, welches die zu prüfende

Flüssigkeit aufnimmt, besteht aus einem starkwandigen groſsen Probirrohre, welches

seitlich einen Stutzen trägt, behufs Einfüllung der Substanz. Um eine Bestimmung

auszuführen, gibt man in das zuvor mit einigen scharfkantigen Platinschnitzeln

beschickte und tarirte Probirrohr, welches bis zum Stutzen etwa 25cc faſst, ungefähr 15g Lösungsmittel, trocknet den oberen Theil des Rohres mittels

Filtrirpapier und wägt nun bis auf Centigramme genau. Nachdem der aus dickem Platindrahte

bestehende Rührer eingelassen ist, wird das Thermometer mittels Kork aufgesetzt. Um

das Probirrohr befestigt man zunächst mit Kork einen weiteren Cylinder B, der als Luftmantel dient, erst dieser wird in das

Batterieglas C eingesenkt, welches mit Kühlflüssigkeit

gefüllt ist.

Zweckmäſsig hält man die Temperatur in dem Batterieglase etwa 2 bis 5° unter dem

Erstarrungspunkte der zu prüfenden Flüssigkeit. Bei Arbeiten mit Eisessig, dessen

Schmelzpunkt bei rund 16° liegt, läſst sich eine zu hohe Temperatur durch Einwerfen

von Eisstücken und Umrühren mit dem äuſseren Rührer herabdrücken. Ohne Luftmantel

wäre das natürlich während der Arbeit nicht statthaft. Wird Benzol, welches bei rund

5,5° schmilzt, verwendet, so füllt man das äuſsere Gefäſs zum groſsen Theile mit

Eisstücken und läſst es dann voll Wasser laufen. Die Sorge um die äuſsere Temperatur

fällt hier bei genügend vorhandenem Eise fort, bis der Gefrierpunkt der zu prüfenden

Lösung unter 2° sinkt. Wird stärkere Abkühlung nothwendig, wie es bei Anwendung von

Wasser als Lösungsmittel von vornherein der Fall ist, so gibt man zu der Mischung

von Eis und Wasser im äuſseren Gefäſse unter Umrühren so viel Kochsalz, bis die

gewünschte Temperatur erreicht ist. Ein beständiges Sichtbarbleiben des

Gefriergefäſses ist ganz überflüssig. Nach einiger Uebung braucht man die äuſsere

Temperatur gar nicht mehr mit dem Thermometer zu controliren; die Schnelligkeit, mit

welcher die Temperatur im inneren Gefäſse sinkt, genügt zur Beurtheilung.

Nach dem Abkühlen der Flüssigkeit unter ihren Gefrierpunkt wird für den Beginn der

Krystallabscheidung Sorge getragen und das bei beständigem Rühren nun rasch

steigende Quecksilber des Thermometers gibt in seinem höchsten Stande den

Gefrierpunkt an. Auch bei diesem Verfahren wird das Einwerfen von Krystallen, um die

Erstarrung einzuleiten, weggelassen. Um die Möglichkeit einer Abkühlung des

Lösungsmittels zu beschränken, ist das Probirrohr mit Platinschnitzeln beschickt und

mit einem auf und ab gehenden, Erschütterungen erzeugenden Rührer versehen worden.

Bei Anwendung von Benzol hat dies den Erfolg, daſs der Quecksilberfaden nur wenige

Hundertstel-Grade unter den Gefrierpunkt sinkt, um sich in Folge einer geringen

feinpulverigen Krystallabscheidung alsbald sehr genau auf den Gefrierpunkt

einzustellen.

Eisessig läſst sich unter diesen Bedingungen etwas stärker, bis zu 0,5°, Wasser bis

zu 1° überkühlen. Für die Bestimmung des Gefrierpunktes der reinen Lösungsmittel ist

die in den letzteren beiden Fällen auftretende stärkere Eisabscheidung ohne Belang;

wie für concentrirtere Lösungen der entstehende Fehler leicht vermieden wird, soll

sogleich erörtert werden.

Nachdem der Gefrierpunkt des Lösungsmittels auf diese Weise bestimmt und nach Aufthauen des

abgeschiedenen Eises durch wiederholte Bestimmung auf seine Constanz geprüft worden

ist, wird die zu untersuchende Substanz durch den Stutzen eingeführt und nach

erfolgter Lösung – dem Stutzen anhaftende Partikeln können durch Neigen weggespült

werden – der Gefrierpunkt aufs Neue zweimal bestimmt. Durch Subtraction erfährt man

ohne Weiteres die stattgehabte Erniedrigung. Nach Zufügung einer weiteren Menge

Substanz kann sofort die Bestimmung für höhere Concentrationen angeschlossen werden.

Bei der Untersuchung von Lösungen tritt mit steigender Concentration immer mehr die

Nothwendigkeit hervor, eine stärkere Ueberkühlung möglichst zu vermeiden, d.h. die

Menge des ausfrierenden Lösungsmittels thunlichst zu beschränken. Da nur dieses sich

ausscheidet, muſs mit dessen Entfernung die zurückbleibende Lösung concentrirter

werden und einen immer niedrigeren Schmelzpunkt zeigen. Die möglichen Fehler werden

bei obigem Verfahren um so gröſser, wenn, wie das besonders bei Eisessig und Wasser

der Fall ist, durch die gelöste Substanz die Krystallabscheidung in höherem Maſse,

unter Umständen um viele Grade, hintangehalten wird. Aber auch in diesen Fällen kann

man ohne Einbringen von fertigem Eise einen hohen Grad von Genauigkeit erreichen.

Nachdem Eisausscheidung durch Abkühlung ohne Luftmantel bei kräftigem Umrühren

hervorgerufen ist, läſst man während kurzer Ruhe am Boden des Gefriergefäſses eine

ganz dünne Schicht des Lösungsmittels anfrieren, thaut sodann die in der Flüssigkeit

schwebende feinzertheilte Abscheidung, welche viel leichter zergeht als die dünne

Eiskruste, fast völlig auf, sistirt weitere Erwärmung durch Einsetzen in Luftmantel

und Kühlflüssigkeit und führt, wenn das Thermometer zu sinken beginnt, die

Bestimmung wie früher aus. Durch einige Uebung gelingt es leicht, den Versuch so zu

leiten, daſs bei einer Ueberkühlung von 0,1° und weniger Graden bereits genügend

feinzertheiltes Eis ausgeschieden ist, um das Thermometer wieder ansteigen zu

lassen.

Zur Vermeidung grober Täuschungen verlasse man sich bei diesen Versuchen nie allein

auf den Gang des Quecksilberfadens, sondern betrachte die Beobachtung nicht eher als

sicher, bis man Sich von der wirklich erfolgten Abscheidung fein zertheilten Eises

überzeugt hat.

Zum Einbringen fester Substanz in den Apparat dient ein einseitig zugeschmolzenes

Glasrohr von einem Durchmesser, daſs es bequem durch den Stutzen geht. Für die

Einführung von Flüssigkeiten empfiehlt sich überaus der nachstehend abgebildete

(Fig. 4),

leicht aus Glas herzustellende Apparat, welcher nur eine Modification des Sprengel-Ostwald'schen PyknometersJ. f. pr. Chem., [2] 16, 396.

darstellt. Der Apparat wird gefüllt, indem man die Kapillare, welche unten am

cylindrischen Gefäſse angeschmolzen ist, in die Flüssigkeit eintaucht, das obere Knierohr zum

Schütze gegen Feuchtigkeit mit einem Chlorcalciumrohre verbindet und nun ansaugt.

Die Entnahme von Substanz geschieht durch Einblasen, während die Kapillare in den

Stutzen geschoben ist. Eines vollkommenen Abtropfens halber ist die Kapillare an der

Mündung abwärts gebogen und schief angeschliffen.

Auch sehr leicht flüchtige Flüssigkeiten können vor einem Verdunsten bewahrt werden,

wenn man die Kapillare recht eng nimmt und das obere Rohr, wie in der Figur, an

einer Stelle kapillar auszieht.

Was aber den Apparat besonders vor den vorhergehenden auszeichnet, ist das

empfindliche, von Beckmann eigens für den Apparat

construirte Thermometer (Fig. 3

D), welches durch Billigkeit, Handlichkeit,

Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit bei allen hier in Betracht kommenden Temperaturen

von – 6° bis + 60° ausgezeichnet ist.Der Glastechniker F. O. R. Goetze in Leipzig

liefert dieses Thermometer aus Jenaschem Normalglase zum Preise von 25 M.

Derselbe fertigt auch die obigen Apparate, welche übrigens mit den

Hilfsmitteln eines jeden Laboratoriums leicht hergestellt werden

können.

(Schluſs folgt.)

Tafeln