| Titel: | Strohhut-Nähmaschine von Ernst Köckritz, Clemens Köckritz und Franz Schüller in Radeberg bei Dresden. |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 244 |

| Download: | XML |

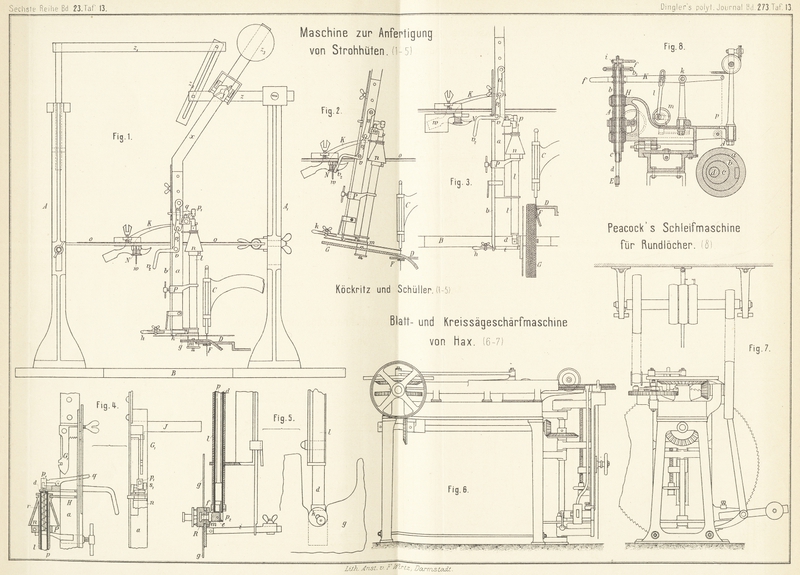

Strohhut-Nähmaschine von Ernst Köckritz, Clemens

Köckritz und Franz Schüller in Radeberg bei Dresden.

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Strohhut-Nähmaschine.

Die Bildung des Hutdeckels erfolgt bei dieser durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43456 vom 26.

April 1887 geschützten Nähmaschine selbsthätig unter Benutzung eines mit dem

Werkstücke in lösbare Verbindung gebrachten Formkörpers n, welcher in einem nach allen Seiten freischwingenden Rahmen abx aufgehängt ist, dadurch, daſs dieser Formkörper vom

Stoffschieber der Nähmaschine aus unter Vermittelung des Werkstücks in Umdrehung

versetzt wird und hierbei gleichzeitig an einer Schiene o gleitet (Fig. 1 Taf. 13).

Die Bildung des Seitenstücks des Hutes geschieht selbsthätig dadurch, daſs, sobald

der Hutdeckel den gewünschten Durchmesser erreicht hat, das Werkstück durch

Anstoſsen einer am schwingenden Rahmen abx sitzenden

Nase v2 gegen einen an

der Gleitschiene o befindlichen Anschlag w (Fig. 2 Taf. 13) um einen

einstellbaren Winkel geneigt und in die für das Nähen des Seitenstücks erforderliche

Lage gebracht wird, während gleichzeitig der Formkörper n auſser Berührung mit der Gleitschiene o

kommt und der an der letzteren sitzende Anschlag w aus

der Bewegungsrichtung des das Werkstück tragenden Rahmens entfernt wird (Fig. 3 Taf.

13).

Die selbsthätige Bildung der Hutkrempe wird dadurch ermöglicht, daſs der den

Formkörper n tragende Rahmen abx in einer solchen Lage aufgehängt werden kann, daſs der Formkörper,

nachdem das Werkstück um den für die Bildung des Seitentheils erforderlich gewesenen

Winkel zurückgedreht worden ist, wieder mit der Schiene o in Berührung kommt.

An dem Winkeleisenkörper a sitzt verschiebbar eine

Flacheisenschiene b, mit welcher durch ein Querstück

c das Rohr d verbunden

ist. Am unteren Ende ist dieses Rohr zu einem Gelenk e

ausgebildet (Fig.

5 Taf. 13), an welchem bei f eine Platte g befestigt ist, die dem Hutkörper als Stützpunkt dient

und durch den federnden Haken h, der sich auf einem mit

der Platte g verbundenen Stabe i verschiebt und die Schiene b umfaſst, in

jede beliebige Schrägstellung gebracht werden kann. An einer über e

geschobenen drehbaren kleinen Muffe k wird der

Hutanfang befestigt. Das Rohr d wird von einem Rohre

l umgeben, welches sich um d drehen kann, sobald ein Ansatz m der Muffe

k, wie in Stellung Fig. 2, in einen

entsprechenden Ausschnitt des Rohres eingreift. Auf dem Rohre l sitzt der elliptische Formkegel n, welcher an der Stange o

gleitet. In dem inneren Rohre d befindet sich eine

Stange p, in deren Kopf p1 das Ende eines kleinen, auf c drehbaren Hebels q

eingreift, der mit seinem anderen Ende an das Hauptgestell a sich anlegt. Das untere Ende p2 der Stange p wirkt

durch die Feder r (Fig. 4 und 5 Taf. 13) auf das Gelenk

e des Rohres d.

Befindet sich der Apparat in einer Stellung, wie Fig. 1 zeigt, so ist diese

Wirkung aufgehoben, da dann der Hebel q die Stange p nach oben zieht, wobei die Nase s1 eines Hebels unter

den Kopf p1 greift und

die Stange stützt. Mit c ist ein Ansatz t verbunden, der sich auf die Käse eines auf dem

Hauptkörper o gelagerten Hebels u legt, welche durch den in ihn eingreifenden Arm v1 des Hebels v bewegt wird, sobald an den Arm v2 des Hebels v

angestoſsen wird. Wird die Nase von u unter t weggezogen, so können die Schiene b und die mit ihr verbundenen Rohre in den Schlitzen

des Hauptkörpers a nach abwärts gleiten. Hebelarm v2 stöſst, wenn der

Apparat aus der Stellung in Fig. 1 in die in Fig. 2 gelangt,

an die Platte w einer auf Schiene w befindlichen Anstoſsvorrichtung. Nach oben endigt der

Hauptkörper a in eine Flachschiene x, auf der sich eine Aufhängevorrichtung J befindet, mittels welcher der ganze Apparat auf die

Schiene z bezieh. z1 so gehängt wird, daſs er nach allen Seiten frei

schwingen kann. z3 ist

ein Gewicht zum Ausgleichen der Massen. Die Schienen z

und z1 werden von den

beiden Ständern A und A1 gehalten, die auf den Tisch B einer Nähmaschine aufgeschraubt werden. z1 ist durch ein

Zwischenstück z2 so

angeordnet, daſs es höher oder tiefer gestellt werden kann.

Die Wirkungsweise der ganzen Vorrichtung ist nun folgende: In der ersten Stellung

Fig. 1

wird der Hutboden fertig genäht. Zu diesem Zwecke wird ein kleiner Strohhutanfang

bei k eingeklemmt und die Nähmaschine C in Thätigkeit gesetzt. Der Stoffschieber F derselben wirkt nach jedem Stich an der Peripherie

des Strohhutanfanges fortschiebend. Hierdurch wird derselbe und mit ihm das äuſsere

Rohr, welchem durch den Knaggen m die Bewegung

mitgetheilt wird, in Umdrehung versetzt. Durch den Formkörper n, welcher sich mit dreht und hierbei an der Schiene

o gleitet, wird diese Bewegung in eine

entsprechende elliptische verwandelt, so daſs der Hutboden eine elliptische Form

erhält. Die Gröſse des Hutbodens hängt von der Einstellung der Anstoſsvorrichtung

w ab. Hat derselbe die gewünschte Gröſse erhalten,

so hat sich die ganze Vorrichtung, wie in Fig. 2 gezeigt,

eingestellt, wo eine Umlegung der die Hutplatte tragenden Theile um 90°

bevorsteht.

Stöſst jetzt Arm v2 des

Hebels v (Fig. 2) an die Platte w der Anstoſsvorrichtung, so geschieht folgendes: Die

Nase des Hebels u wird unter t weggezogen und die mit der Schiene b

verbundenen Rohre machen eine Bewegung nach abwärts. Das äuſsere Rohr l wird hierbei durch den Haken G1 (Fig. 4), der sich in das

Halslager einlegt, zunächst so lange zurückgehalten, bis das Gelenk e des inneren Rohres d aus

dem Rohre l herausgetreten ist. Ist dieses geschehen,

so drückt die Feder r auf die Stange p, so daſs deren unteres Ende p2 auf e

drückt und das Gelenk nebst dem unter der Platte g

befestigten Hutboden G um 90° umgeklappt wird, womit

die dritte Stellung (Fig. 3) eingenommen wird.

Bei der Anstoſsvorrichtung geschieht hierbei gleichzeitig folgendes: Die senkrecht

zur Bildebene stehende Platte w (Fig. 1 und 2) muſs, damit die

Vorrichtung noch weiter nach links ausschwingen kann, in die Ebene zurückklappen.

Dies geschieht dadurch, daſs beim Sinken der Rohre ein Arm J (Fig.

4) auf den Arm K der Anstoſsvorrichtung

drückt. Dadurch wird eine an der Platte w sitzende Nase

aus einem im Arme K vorgesehenen Ausschnitte gelöst, so

daſs die Spiralfeder N die Platte w in die Ebene zurücklegen kann.

Hierauf wird in der dritten Stellung (Fig. 3) die Seitenwand des

Hutes fertig genäht. Ist dieses geschehen, so ist noch die Krempe zu nähen.

Zu diesem Zwecke wird die Vorrichtung wieder zusammengeschoben, wie in Stellung Fig. 1, und

mittels der Vorrichtung J auf die um die gewünschte

Kopfhöhe höher eingestellte Schiene z1 gehängt. Es wird nunmehr die Krempe in ganz

derselben Weise wie der Hutboden fertiggestellt. Ist derselbe vollendet, so wird der

Hut herausgenommen, ein neuer Anfang eingesetzt und der Nähprozeſs beginnt von

Neuem.

H. G.

Tafeln