| Titel: | Neuerungen an Oefen für verschiedene gewerbliche Zwecke. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 337 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Oefen für verschiedene gewerbliche

Zwecke.

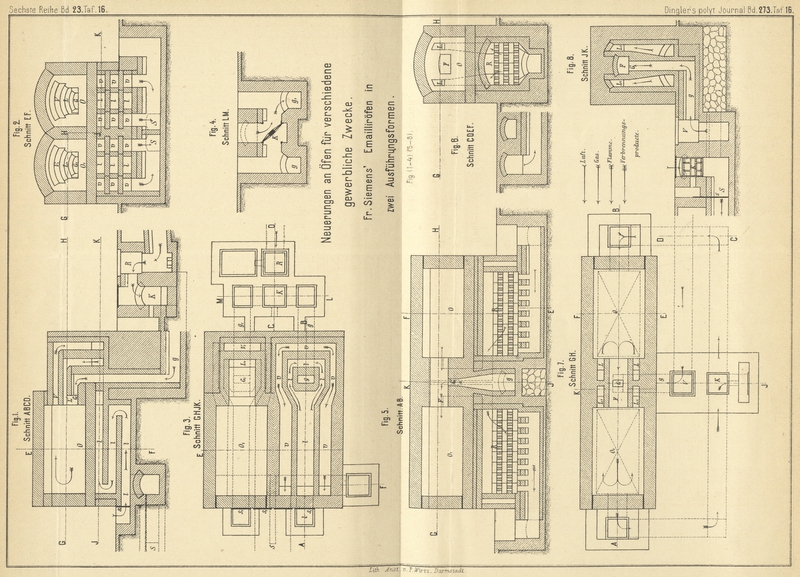

Mit Abbildungen auf Tafel

16 und 17.

Neuerungen an Oefen für verschiedene gewerbliche

Zwecke.

Emaillirofen von Friedrich Siemens. Derselbe ist mit

zwei oder mehr Ofenkammern OO1 ausgestattet, welche die Muffel vertreten. Ein stetiges Emailliren wird

dadurch ermöglicht, daſs mittels einer Regenerativgasfeuerung immer mindestens eine

Ofenkammer von innen (nicht von auſsen) erhitzt und mindestens eine andere zum

Emailliren benutzt wird und die beiden so bezeichneten Vorgänge in regelmäſsiger

Weise zwischen den zwei paarweise zusammengehörigen Ofenkammern abwechseln.

In den Fig. 1

bis 8 sind

zwei verschiedene Ausführungsformen von Emailliröfen mit Regenerativgasfeuerung

dargestellt, welche gestatten, daſs ohne Unterbrechung emaillirt wird. Es wird dies

nach Fig. 1

bis 4 durch

zwei derart vereinigte selbständige Oefen mit Regeneratoren ohne Zugumkehr erreicht.

Hierbei gestattet nur eine Gaswechselklappe und eine Luftwechselvorrichtung den Ofenbetrieb so

einzurichten, daſs in der Kammer O des einen Ofens ohne

Flamme emaillirt, während die Kammer des zweiten Ofens O1 zu gleichem Zwecke vorgewärmt wird. Der

Betrieb der beiden Oefen wird demnach wie derjenige eines einzigen Ofens mit zwei

getrennten Kammern geführt. Wird z.B. in der Ofenkammer O1 emaillirt, so wird die Ofenkammer O gleichzeitig vorgewärmt. Die Stellung der Regelungs-

bezieh. Wechselklappen ist dann derart, daſs Luft- und Gaszutritt zu Ofenkammer O1, sowie ihr

Schornsteinzug offen, die entsprechenden Regelungsmittel der Ofenkammer O aber geschlossen sind. In letzterer herrscht also

vollkommene Ruhe. Durch entsprechende Umstellung der Wechselklappen und des

Schornsteins wechseln die Ofenkammern und unter übrigens gleichen Umständen ihre

Thätigkeit.

In der dieser Construction entsprechenden Zeichnung ist das Gasregulirungsventil mit

R bezeichnet, Gaswechselklappe mit K, die Zuführungskanäle mit g bezieh. g1

, die Luftzuführungskanäle mit l bezieh. l1,

der Gasfuchs mit G bezieh. G1

, der Luftfuchs mit L

bezieh. L1 der

Abgangsfuchs der Verbrennungsproducte mit V bezieh. V1. Die

Luftzuführungskanäle l bezieh. l1

, sowie die Abzugskanäle v

bezieh. v1 nach dem

Essenkanal S sind behufs Regulirbarkeit mit Schiebern

s1

s2 bezieh. s3

s4 versehen.

Fig. 5 bis

8 stellen

die zweite Ausführungsform von Emailliröfen mit Regenerativgasfeuerung dar, welche

ebenfalls gestattet, daſs ohne Unterbrechung emaillirt wird.

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Ausführungsformen liegt darin, daſs,

während der in Fig.

1 bis 4 dargestellte Ofen Regeneratoren ohne Zugumkehr, sogen. Gegenstrom- oder

Leitungsregeneratoren besitzt, der in den Fig. 5 bis 8 dargestellte Ofen mit

Regeneratoren mit

Zugumkehr, sogen. Oberflächenregeneratoren, versehen ist. Der letztgenannte Ofen

besitzt zwei Ofenkammern OO1 und unter diesen angeordnet zwei Oberflächenregeneratoren RR1 zum Vorwärmen der

Verbrennungsluft, während das Gas unvorgewärmt durch das Regulirungsventil V und den in der Trennwand beider Ofenkammern gelegenen

Gaskanal g zu- und aus dem Gasfuchs G ausströmt. Die Brennluft tritt durch die

Luftwechselklappe K ein, durchströmt den einen

Regenerator R, wird dort vorgewärmt und gelangt heiſs

durch die Füchse L in die Ofenkammer O, wo sie im Flammenfuchs F mit dem Gas zusammentrifft und mit diesem als Heizflamme nach der

Ofenkammer O1 abzieht;

in dieser hat die Heizflamme freien Raum zu ungehinderter Entwicklung, beschreibt

ein doppeltes, nahezu in einer Wagerechtebene gelegenes Hufeisen, vollendet dort das

active Stadium ihrer Verbrennung und gibt strahlende Wärme an die

Ofenkammerwandungen ab; die Verbrennungsproducte entweichen durch die Füchse L1 nach dem Regenerator

R1

, geben dort ihre Wärme durch Berührung ab für spätere

Vorwärmung der Brennluft und gelangen dann, die Klappe K passirend, nach dem Essenkanal S, dessen

Zugwirkung durch den Schieber s geregelt wird. Während

also die Ofenkammer O1

erhitzt wird, wird in der Ofenkammer O ohne Flamme

unter ausschlieſslicher Benutzung der von den Kammerwandungen ausgestrahlten Wärme

emaillirt.

Ist die Beschickung gar gebrannt, entfernt man sie aus dem Ofen O und legt die Luftklappe K auf die andere Seite, dann kehren sich die Verbrennungsvorgänge im Ofen

in bekannter Weise um. Die Heizflamme wird durch den Essenzug nach Ofenkammer O gebracht und Ofenkammer O1 ist zum Einbringen einer neuen

Beschickung bereit. Ein solcher Ofen mit Oberflächenregeneratoren ist sehr

leistungsfähig, weil man die Temperatur der Heizflamme durch die

Oberflächenregeneratoren erheblich steigern kann. Er ist deshalb für gröſsere

bezieh. dickere zu emaillirende Stücke, wie Gährbottiche, Badewannen, Waschkessel

bestimmt. Ein Uebelstand, welcher für feinere Waare in Betracht kommen könnte, ist

der, daſs in dem beschriebenen Ofen die zur Verbrennung strömende heiſse Brennluft

die mit der Beschickung besetzte Ofenkammer passirt. Obgleich diese Luft fast ebenso

heiſs wie die Ofenwandungen und staubfrei ist, auch der Wirkung der strahlenden

Wärme auf die Beschickung kein Hinderniſs bietet, so könnte doch für kleinere Waaren

erster Güte vollkommene Ruhe in der Ofenkammer erwünscht sein, derart, daſs das

Arbeiten in derselben demjenigen in einer von auſsen beheizten Muffel genau

entspricht. Diesen Bedingungen wird durch die in den Fig. 1 bis 4 dargestellte

Ausführungsform eines Emaillirofens genügt. (D. R. P. Nr. 45838 vom 15. Juli

1888.)

Da bei dem vorstehend gekennzeichneten Emaillirofen die Zeit zur Aufspeicherung der

Wärme während des Anheizens der Arbeitskammer, sowie die aufgenommene Wärmemenge die für die Leistung des

Ofens bestimmenden Factoren sind, so muſs eine erhebliche Steigerung der

Ofenleistung eintreten, wenn die Aufnahme- bezieh. Abgabezeit vermindert und die

ausgetauschte Wärmemenge gleichzeitig vermehrt werden kann. Da nun Aufnahme- und

Abgabezeit, sowie die dabei in Frage kommende Menge von Wärme in bedeutendem Maſse

von den Abmessungen der den Wärmeaustausch vermittelnden Oberfläche abhängen, so

wird durch Vergröſserung der Innenfläche der Arbeitskammer eine Steigerung der

Ofenleistung unmittelbar herbeigeführt werden. Diese Oberflächenvergröſserung

bewirkt Siemens nach dem Zusatzpatente Nr. 46742 vom

25. September 1888 dadurch, daſs er die Innenflächen gewellt herstellt oder

Längsrippen, Querrippen, Buckel oder sonstige Vorsprünge in den Innenflächen der

Arbeitskammern anbringt.

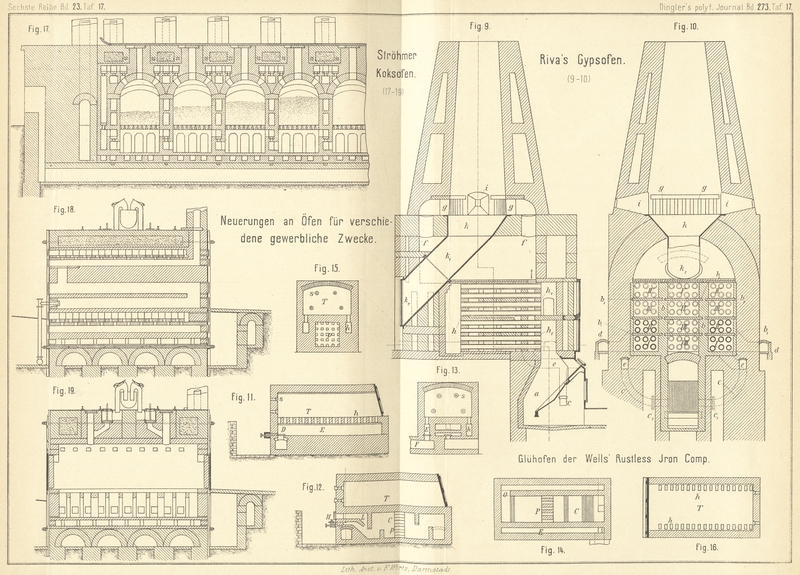

Riva's Schachtofen zum Brennen

von Gyps. Der obere Theil des dem Alberto Riva

in Mailand patentirten Schachtofens zum Brennen von Gyps (D. R. P. Nr. 45969 vom 30.

Mai 1888) unterscheidet sich nur wenig oder gar nicht von bekannten Kalköfen, der

untere Theil besteht aus einem Lufterhitzungsapparat, welcher eine genügende Menge

Luft auf 300° C. erhitzt. Dieser Temperaturgrad ist erforderlich, um Gyps zu

brennen, denn, obwohl der letztere schon bei viel niederer Temperatur sein Wasser

verliert, so muſs doch die Luft, welche in die Gypsmasse einströmt, eine höhere

Temperatur haben, um die verschiedenen Wärmeverluste, welche beim Brennen vorkommen,

zu ersetzen.

Der Lufterhitzungsapparat (Fig. 9 und 10) besteht aus einer

Feuerung a und einem System von Heizröhren, durch

welche die Verbrennungsgase hindurchziehen. Diese Heizröhren sind vorn und hinten in

Wänden hh1 gelagert und

in Abtheilungen angeordnet, welche durch senkrechte Scheidewände b (Fig. 10) und wagerechte

Platten b1 gebildet

werden. Solcher Abtheilungen sind im Ganzen 12 vorhanden. Die rechts und links

gelegenen Abtheilungen sind von unten nach oben mit I, II, III, IV und die mittleren

vier Abtheilungen von oben nach unten mit V, VI, VII, VIII bezeichnet.

Die Verbrennungsgase strömen nun aus dem Feuerraum zunächst durch die Röhren in den

Abtheilungen VII und VIII von vorn nach hinten, dann durch die Röhren der Kammern IV

und V von hinten Dach vorn, dann links und rechts durch die Röhren der Kammern IV

und III von vorn nach hinten und schlieſslich durch die Röhren der Kammern II und I

von hinten nach vorn und durch Kanäle d zum

Schornstein. Unter den Feuerungsrost wird durch seitliche Kanäle c Luft eingeblasen. Die Kanäle c sind zu beiden Seiten der Feuerung von Kanälen e abgezweigt, durch welche Luft mit Hilfe eines Ventilators eingeblasen

wird. Die Kanäle e münden in die Abtheilungen I. vie durch e eintretende

Luft strömt durch die Abtheilungen I von vorn nach hinten, tritt in die Abtheilungen II, durchströmt

diese von hinten nach vorn, durchströmt dann die Abtheilungen III von vorn nach

hinten, dann die Abtheilungen IV von hinten nach vorn, tritt dann vorn in die

Abtheilung V ein und hinten aus derselben aus, um die Abtheilung VI von hinten nach

vorn, dann die Abtheilung VII von vorn nach hinten und schlieſslich die Abtheilung

VIII von hinten nach vorn zu durchströmen. Auf diesem Wege hat sich die Luft bis auf

300° C. erhitzt. Sie strömt nunmehr senkrecht nach oben und tritt durch Kanäle f und Schlitze g zu den im

Ofenschacht befindlichen Gypsstücken.

In die Kanäle c sind Schieber c1 (Fig. 10) eingeschaltet,

durch welche die Menge der unter dem Rost einströmenden Luft regulirt wird.

An das untere Ende des Ofenschachtes schlieſst sich ein Trichter k an, welcher in ein schräg liegendes Ablaufrohr k1 ausmündet, das am

Ende mit einer Thür k2

verschlossen ist. Der im Ofenschacht in faustgroſsen Stücken liegende Gyps wird

durch das Rohr k1

, das aus Guſseisen besteht, von Zeit zu Zeit

ausgesogen und oben wird in den Ofen eine gleich groſse Menge rohen Gypses

aufgegeben. Um ein etwaiges Versacken des Ofens durch Aufblähen der Gypsstücke

leicht beseitigen zu können, sind zwei einander gegenüberliegende Oeffnungen ii vorgesehen, durch welche man mit einer eisernen

Stange den Gyps aufstoſsen kann.

Glühofen der Well's Rustless

Iron Co. (New York). Die genannte Gesellschaft bringt (vgl. Uhland, Prakt. Maschinenconstructeur, Nr. 35 S. 238)

Stahl- und Eisenerzeugnisse auf den Markt, welche durch eine schwarze Oxydschicht

vor dem Rosten geschützt sind. Zur Herstellung dieser Oxydschicht müssen die

betreffenden Gegenstände einem besonderen Glühprozesse ausgesetzt werden, bei

welchem von Well construirte Oefen benutzt werden (Fig. 11 bis

16). Die

betreffenden Gegenstände von Eisen und Stahl finden in einer Menge von etwa 12000

engl. Pfd. in der Heizkammer desselben Platz und werden im Laufe von 12 Stunden

allmählich auf starke Rothglut erhitzt. Nach dem Eintritt der Rothglut wird bei

geschlossenem Essenschieber ein Gemisch von Dampf und Kohlensäuregas in die Kammer

gebracht, welchem Gasgemenge die Gegenstände noch etwa 5 Stunden ausgesetzt werden,

worauf sich die gewünschte Oxydschicht bilden soll. Der Ofen wird durch Gase, welche

mit einem Siemens-Generator erzeugt sind, geheizt. Dieselben treten durch eine

unterhalb der geschlossenen Dampfdüse H (Fig. 12)

gelegene Klappe ein und entnehmen die geringe Menge der zur Verbrennung

erforderlichen Luft aus einem Ventil über H. Die innige

Mischung von Luft und Gas geschieht beim Durchgang durch die durchlöcherte Wand P (Fig. 12, 14 und 15). Alsdann gelangen die

Gase in die Verbrennungskammer hinter P und nehmen

ihren Weg durch den Kanal O (Fig. 14), um durch die in

der Decke des letzteren befindlichen Oeffnungen h in

die darüber liegende Heizkammer zu gelangen.

Auf der entgegengesetzten Seite der letzteren gehen die Gase durch eine zweite Serie

Oeffnungen h, nachdem sie die zu erhitzenden

Gegenstände gleichmäſsig umspült haben, in den Kanal E

und entweichen endlich in den Kamin F (Fig. 13). Nachdem

Rothglut erreicht ist, werden die Einlaſsschieber für Gase und Luft geschlossen, und

während man den Essenschieber D geschlossen hält, wird

durch die Düse H Dampf eingelassen, welcher sich mit

der vorhandenen Kohlensäure mischt.

Stroehmer's Koksofen,

welcher in Fig.

17 bis 19 dargestellt ist, besitzt die eigenthümliche Einrichtung, daſs die vom

Theer und Ammoniak befreiten Gase theils in Hohlräume der Ofenwände treten behufs

Verbrennung mit zugeführter Luft, theils in die Oefen selbst, wo sie Kohlenstoff

absetzen und Ammoniak entführen. (D. R. P. Nr. 46595 vom 17. Juli 1888.)

(Fortsetzung folgt.)