| Titel: | Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin 1889. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 433 |

| Download: | XML |

Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin 1889.

(Fortsetzung des Berichtes S. 385 d.

Bd.)

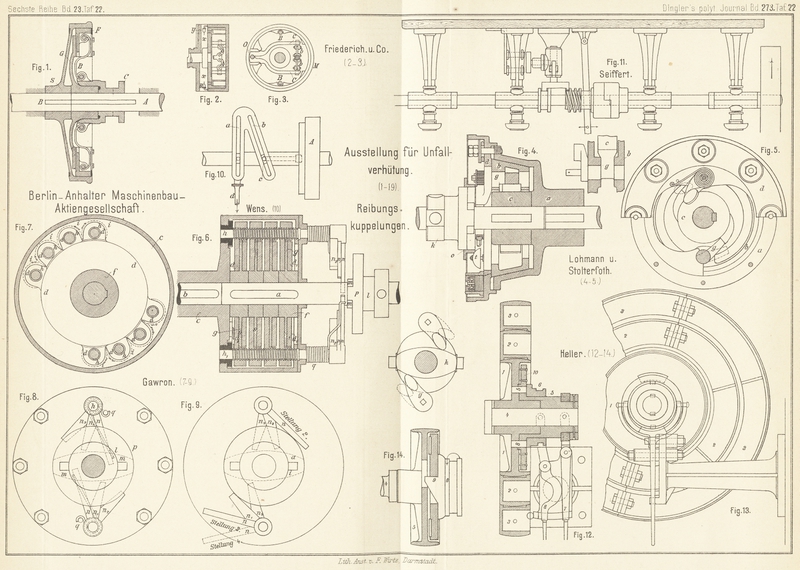

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Triebwerkskuppelungen und Einrichtungen zu deren

Auslösung.

Der Construction und Anwendung von Ausrückevorrichtungen ist erst in der jüngsten

Zeit erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Erst jetzt ist es zur Regel geworden,

möglichst jeden einzelnen Betriebsstrang für sich abstellbar und ohne Störung des

Hauptbetriebes ausrückbar zu dachen, so daſs man jeden beliebigen Zweig eines

Triebwerkes für sich beherrscht. Diese Einrichtung hat sich als nothwendig erwiesen,

um den gesammten Betrieb möglichst zweckmäſsig zu leiten. Die früher für hinlänglich

erachtete Anordnung einer Abstellung für jede einzelne Arbeitsmaschine, entweder

eine Klauenkuppelung oder nur die Anbringung einer losen Scheibe, hat sich doch

nicht als ausreichend erwiesen, so daſs die Neuzeit die Verbindung jeder Zweigwelle

mit der Hauptwelle durch eine leicht lösbare und ebenso leicht einstellbare

Kuppelung als Erforderniſs ansieht.

Zwei Gesichtspunkte sprechen entschieden für diese Trennung des Triebwerkes durch

Kuppelungen. Es sind dies die Sicherung des Betriebes selbst, sowie die Sicherung

der in dem Betriebe beschäftigten Arbeiter.

Hatte der Hinweis auf die Sicherung der Arbeiter den hauptsächlichsten Anstoſs zur

Einführung der Kuppelungen für die Zweigleitungen gegeben – die Gewerberäthe in

erster Linie und sodann die Beauftragten der Genossenschaften sind die

ursprünglichen Vertreter dieser Forderung – und wurde die Einschaltung der

Kuppelungen zunächst nur als eine rein arbeiterfreundliche Einrichtung angesehen, so

ergab sich doch durch die Praxis, daſs durch die Einführung der Kuppelungen eine

wesentliche Sicherung des Betriebes herbeigeführt werde. Es ergab sich, daſs die

Möglichkeit einer stoſsfreien Aus- und Einrückung der Zweigleitungen hervorragende

Vortheile bietet.

Dem Zwecke der Ausstellung entspricht es naturgemäſs, nur den wohlthätigen Einfluſs

des Vorhandenseins von Kuppelungen auf die Sicherung der Arbeiter darzuthun und zu

zeigen, daſs bei einer Gefährdung des Arbeiters durch das Triebwerk die Gröſse der

Gefahr wesentlich herabgemindert wird, wenn es möglich ist, das gesammte Triebwerk

möglichst schnell zum Stillstande zu bringen. Es können unter diesem Gesichtspunkte

die Ausrückekuppelungen an den Triebwerken als wesentliche Ergänzungen, ja

vielleicht sogar stellenweise als ein vollgültiger Ersatz der früher besprochenen

Abstellvorrichtungen für die Kraftmaschinen betrachtet werden.

Wenn letztere für kleinere und mittlere Betriebe nothwendig am Platze sein werden,

kann eine genügende Sicherung für groſse und stark verzweigte oder über mehrere

Stockwerke vertheilte Betriebe nur durch ausgiebige Verwendung von Zweigkuppelungen

erzielt werden. Demgemäſs ist auf entsprechende Ergänzung beider Ausrückearten für

die Praxis Bedacht zu nehmen und ihre gleichzeitige Anwendung oder die Wahl der

einen oder anderen Art von Fall zu Fall jedesmal sorgfältig zu entscheiden.

Die Kuppelungen müssen den Bedingungen einer stoſsfreien Aus- und Einrückung des

Betriebsstranges vollständig genügen, sollen sie ihre Aufgabe erfüllen. Namentlich

die allmähliche stoſsfreie Einrückung des Triebstranges muſs im Interesse der

Beanspruchung der Kraftmaschine wie auch des ruhigen, ungestörten Weiterlaufes des

übrigen Triebwerkes unbedingt gefordert werden. Aus diesem Grunde hat die sogen.

Reibungskuppelung sich wohl allgemeineren Eingang verschafft und hat als Grundlage

für eine Unzahl meist sehr zweckdienlicher und eigenartiger Ausführungsformen

gedient. Nur durch die Reibungskuppelung erscheint es möglich, den beim Einrücken

eines schweren Triebstranges unvermeidlichen Stoſs auf das vorhergehende Triebwerk

und die Kraftmaschine derart zu mildern, daſs zunächst nur ein Gleiten der mit

einander verbundenen Theile an einander erfolgt und erst allmählich nach und nach

ein sicheres Mitnehmen stattfindet.

Andererseits darf sich eine Kuppelung nicht schwer lösen lassen: es muſs vielmehr

möglich sein, ohne groſse Kraftanstrengung die Lösung herbeizuführen, damit es

angängig ist, die Kuppelung auch von entfernteren Punkten mittels Drahtzuges oder

elektrischer Leitung abzustellen.

So weit sich beurtheilen läſst, genügen die ausgestellten Ausführungen diesen

Grundbedingungen, so daſs für ihre praktische Anwendung der Preis, die Leichtigkeit

der Anbringung und die Instandhaltung in Frage kommen.

Eine gröſsere Triebwerksanlage mit ausrückbaren Reibungskuppelungen hat die Berlin-Anhaltische Maschinenfabrik in Dessau geliefert.

Die Kuppelungen nach dem Systeme Dohmen-Leblank finden

sich noch an verschiedenen Stellen in der Ausstellung; dieselben zeigen gegenüber

den älteren Anordnungen (D. R. P. Nr. 16952, vgl. D. p.

J. 1882 243 * 273) manche beachtenswerthe

Aenderungen. Eine solche Kuppelung ist in Fig. 1 dargestellt.

Auf der Welle A sitzt die Hülse C, welche sich mit der Welle A dreht und sich

auf derselben verschieben läſst. Auf der Welle B sitzt

fest die Scheibe S. Durch Verschiebung der Hülse C auf der Welle A werden

mittels hakenförmiger Druckstangen die vier Gleitklötze F in einem auf A festsitzenden Armkreuze G verschoben und entweder gegen die innere Ringfläche

der Scheibe S gedrückt oder von dieser entfernt.

Im ersteren Falle wird durch die entstehende Reibung die Welle B

mit A verkuppelt, im letzteren Falle dagegen wird die

Reibung aufgehoben, und es erfolgt Stillstand der Welle B, sobald die Kuppelung gelöst ist.

Die hakenförmigen Schubstangen E, welche aus Stahl

gefertigt werden, sind elastisch und können dementsprechend in der Druckrichtung

nachgeben. Sie werden beim Einrücken der Kuppelung über die Mittelebene

hinausgeschoben, wodurch Selbstauslösung verhindert ist.

Bei kleinen Geschwindigkeiten ist es ohne wesentlichen Einfluſs, ob die Welle A die stetig sich drehende Antriebwelle ist, oder die

Welle B. Man vermeide jedoch, die Welle A zur Antriebwelle zu nehmen, insbesondere bei

gröſseren Umlaufsgeschwindigkeiten. Man sorge vielmehr dafür, daſs die

Kuppelungshülse S stetig umläuft, weil dann im

ausgerückten Zustande die Bremsklötze in Ruhe sind und die Fliehkraft derselben,

welche sich durch andauernden Druck auf den Ausrückring schädlich äuſsert, nicht

erst durch eine besondere Vorrichtung aufgehoben zu werden braucht.

Die Bremsringkuppelung von Max Friedrich und Comp. in

Plagwitz ist in Fig.

2 und 3 abgebildet. Sie besteht aus der Hülse M,

gegen welche der Bremsring C durch Auseinandersperren

der Hebel cc gepreſst wird. Werden die Hebel bb durch die übliche Handstange in die Hülse

hineingeschoben, so sperren die Hebel cc den Ring C aus einander. Mitnehmer BB sind beiderseits angeordnet. Der kegelförmige Bolzen o dient zur Verstellung der Hebel cc.

Das Anbringen von Glockensignalen zum Alarmiren bei Schnelligkeitsabweichungen ist zu

empfehlen, sobald es darauf ankommt, Abweichungen der Schnelligkeit bezieh.

Geschwindigkeit der Kuppelungsübertragung sofort zu erkennen. Diese Alarmglocken

bestehen aus einer Glocke und einem anschlagenden Klöppel bezieh. Stifte. In der

Skizze Fig. 3

ist die Glocke x an. der Kuppelung und der Klöppel y an dem Ausrücker angebracht, oder umgekehrt, und zwar

derart, daſs auch mit Zurückziehung des Ausrückers gleichzeitig ein Ausschalten der

Alarmglocke stattfindet, durch Trennen der Glocke x und

des anschlagenden Klöppels y, so daſs also ein

Anschlagen der Alarmglocke im ausgepickten Zustande der Kuppelung ausgeschlossen

ist.

Fig. 4 und

5

erläutern die Kuppelung von Lohmann und Stolterfoht in

Berlin (vgl. 1887 265 * 530).

Auf der treibenden Welle ist der mit Zähnen versehene Körper c, auf der getriebenen Welle der mit Reibungsflächen ausgestattete Körper

a festgekeilt, b ist

ein loser Reibungskegel, welcher bewegliche Klinken g

trägt und durch Druckring d mittels Schrauben gegen a so stark angepreſst wird, daſs die zu übertragende

Kraft bei guter Oelung der Reibungsflächen ohne Gleiten derselben übertragen werden

kann. Der Druck ist sehr elastisch durch unter die Schrauben gelegte Gummiringe. Der

Reibungswiderstand bleibt sowohl im aus- wie eingerückten Zustände bestehen, und geschieht das Ein-

und Ausrücken mittels der Klinken. Dieselben werden selbsthätig ausgehoben durch

excentrische Anlaufflächen der gegen die Kuppelung geschobenen Ausrückhülse k, welche letztere durch den Ausrückhebel an Drehung

verhindert und leicht auf der Welle verschiebbar ist. Eingerückt werden dieselben

durch Zurückziehen der Hülse, welche alsdann ganz auſser Verbindung mit der

Kuppelung ist. Um das Gleiten der Reibungsflächen wahrnehmbar zu machen, ist eine

Signalglocke t angebracht, welche bei jedesmaligem

Schleifen ertönt. Dieses Signal ertönt beim jedesmaligen Einrücken und überzeugt man

sich unwillkürlich durch die Dauer desselben von der zuverlässigen Einrückung wie

von dem guten Zustande der Anlage.

Sollen Riemenscheiben u.s.w. ausrückbar gemacht werden, so werden dieselben auf die

entsprechend verlängerte Nabe von a festgekeilt, und

läuft alsdann dieser Theil lose auf der Welle.

Bei Kuppelungen, welche nur den Antrieb von Reservemotoren vermitteln, ist a treibend zu nehmen. Ebenso kann in den Fällen, wo das

treibende Wellenende zu kurz ist oder die Kuppelung mit einer die Welle antreibenden

Riemenscheibe verbunden wird, die Anordnung umgekehrt sein.

Die Kuppelung von St. Lentner und Comp. in Breslau (* D.

R. P. Nr. 44460 und 45190) ist 1889 272 * 437

erläutert.

Die Gawron-Kuppelung, ausgestellt von der Königl. Staatseisenbahnverwaltung und den Gebr. Gawron in Stettin, hat gegen die frühere

Ausführung (1888 269 * 53) eine constructive Aenderung

erfahren (* D. R. P. Nr. 41757 und 42529). Fig. 6 bis 9 stellen diese

Lamellenkuppelung dar, welche besonders durch ihre geringen Abmessungen den übrigen

Kuppelungen gegenüber auffällt. Die Kuppelung ist im eingerückten Zustande

dargestellt, wie sie die beiden Wellen a und b kuppelt. Das treibende oder getriebene Gehäuse c wird oft als Riemenscheibe benutzt. Die

Zwischenlamellen g sind durch Nabe f, mit der sie meist in einem Stücke hergestellt

werden, auf der hier als treibend angenommenen Welle a

befestigt. Das Gehäuse c ist dagegen mit den Lamellen

d und d1 auf der Welle b

befestigt. Die Lamellen d sind durch Schrauben h und die Lamellen d1 durch Schrauben h1 in dem Gehäuse c

drehbar gelagert und durch Zahnräder unmittelbar mit einander verbunden, so daſs

eine Rechtsdrehung der Schrauben i eine Linksdrehung

der Zahnräder zur Folge haben wird und umgekehrt. Bei einer Drehung der Schrauben

h nach der einen oder der anderen Richtung werden

die Lamellen dd1 in

Richtung der Wellenachse einander genähert oder von einander entfernt.

Bei einer Näherung der Lamellen d und d1 werden die

Zwischenlamellen g festgepreſst und die mit Nabe f befestigte Welle a durch

Reibung mitgenommen. Werden die Lamellen d und d1 von einander entfernt, so wird die

Pressung der Zwischenlamellen g aufgehoben und die Nabe

f mit den Lamellen auf der Welle a nimmt an der Drehung der Welle b nicht mehr Theil.

Die Einrückung und Ausrückung bezieh. das Nähern und Entfernen der Lamellen wird

durch folgende Einrichtung erreicht.

Ein Paar gegenüberliegende Schrauben h oder h1 sind nach auſsen

verlängert und mit je drei Ausrückarmen nn1

n2 verbunden. Der

Ausrücker l besteht aus den beiden Curvenstücken m, welche in den Cylinder p übergehen; er sitzt lose auf der Welle a

und ist durch einen Ausrückhebel k nur in der Richtung

der Wellenachse verschiebbar. Soll jedoch das Gehäuse getrieben werden, so ist der

Ausrücker mittels Feder auf Welle a verschiebbar und

muſs dann an der Drehung der letzteren theilnehmen.

Um auszurücken, muſs der Ausrücker l gegen die Kuppelung

bewegt werden, so daſs dabei die Ausrückarme nn1

n2 der Reihe nach von

den Curven m auf den Cylinder p gehoben werden. Die Abbildungen lassen die verschiedenen Stellungen der

Arme erkennen. Die Bewegung der Arme wird auf die Schrauben übertragen und die

Lamellen d und d1 werden von einander entfernt, so daſs die

Kuppelung ausgerückt ist.

Um einzurücken, wird der Ausrücker l entgegengesetzt

verschoben, so daſs die Federn g die Arme nn1

n2 in die

Anfangsstellung zurückbringen, die Lamellen dd1 also einander genähert werden und durch Pressung

der Zwischenlamellen g die Kuppelung stoſsfrei

erfolgt.

Ausgestellt sind ferner noch die Kuppelungen von Frederking in Leipzig und Oeser in Penig,

welche bereits früher in D. p. J. 1887 265 * 531 und * 533 beschrieben wurden.

Die Mehrzahl der ausgestellten Kuppelungen gestattet ihre Lösung von entfernteren

Punkten der Werkstatt durch Drahtzüge oder auf elektrischem Wege. Zur Leistung der

Ausrückarbeit, welche trotz der Leichtbeweglichkeit der Kuppelungen nicht gering

ist, wird meistens ein Gewicht benutzt, dessen Fallkraft nach Auslösung eines

Stützhebels die Kuppelung öffnet. Im Allgemeinen gelten für diese Fernausrückungen

die Grundsätze, welche bei Besprechung der Abstellvorrichtungen für die

Kraftmaschinen entwickelt worden sind.

Die Verwendung von Drahtzügen ist bei zwei Modellen in der Abtheilung der Königl. preuſsischen Staatseisenbahnverwaltung zu

erkennen. Bei dem einen Modelle führen Drahtzüge zu einer gemeinsamen

Auslösevorrichtung an dem Belastungshebel einer Bremse, welche gleichzeitig mit der

Lösung der Kuppelung in Thätigkeit tritt.

Bei dem zweiten Modelle einer Holzbearbeitungswerkstatt, für welche das gesammte

Triebwerk unter dem Fuſsboden angeordnet ist, wird die Kuppelung durch Drahtzüge,

welche durch Einschaltung von Winkelhebeln abgewinkelt sind, ausgerückt.

Bei der von Richard Wens in Berlin ausgestellten

Vorrichtung wird durch Anziehen eines durch den ganzen Arbeitsraum klingelzugartig

gezogenen Drahtes eine durch ihr eigenes Gewicht wirkende Bandbremse ausgelöst und

also zur Wirkung gebracht. Diese Bremse löst ihrerseits, bevor dieselbe zur vollen

Wirkung gebracht ist, die Verkuppelung zwischen der treibenden und der getriebenen

Welle, so daſs diese zum sofortigen Stillstande gelangt, während jene sich weiter

bewegt.

Eine sehr interessante Ausrückevorrichtung hat Frederking in Leipzig für seine Kuppelungen ausgestellt (* D. R. P. Nr.

46409). Neben der Kuppelung A (Fig. 10) ist ein Rahmen

mit zwei Coulissen a und b

angeordnet, von welcher die Coulisse a nur eine

senkrecht auf und nieder gehende Bewegung machen kann, während der in der Coulisse

b angeordnete Stein c

mit der lösbaren Kuppelungshälfte verbunden ist. Wird nun die Stange d durch ein Gewicht niedergezogen, welches durch

Fortziehung eines Stützhebels auf elektrischem Wege frei wird, so wird die Coulisse

a niederfallen und dabei der Stein c durch die schräg ansteigende Coulisse b nach links geschoben werden, so daſs in Folge der

Verbindung von c mit der beweglichen Kuppelungshälfte

die Kuppelung ausgerückt wird.

Vom Civilingenieur Fr. Seiffert in Berlin ist das Modell

einer „Momentausrückung“ ausgestellt. Angenommen ist ein Wellenstrang von

45mm Durchmesser mit Klauenkuppelung bei 300

Umläufen in der Minute (Fig. 11).

Die Wellenhälfte rechts ist der treibende, die Wellenhälfte links der getriebene

Strang. Auf dem mittels Kuppelung getriebenen Strange sitzt die verschiebbare

Kuppelungshälfte, an welcher flaches Gewinde von 30mm Steigung eingeschnitten ist, ferner eine Lagerstelle mit zwei Bunden.

Ueber der letzteren und der mit Gewinde versehenen halben Kuppelung ist ein Bock an

der Decke angebracht, in welchem eine Gabel mittels Index festgehalten wird. An dem

Index befindet sich ein Anker, welcher bei Berührung eines Knopfes mit einem

Elektromagneten in Verbindung gesetzt, von letzterem angezogen und ausgelöst

wird.

Durch die Lösung des Index fällt die Gabel nun einerseits in die Lagerstelle,

andererseits in den Gewindegang. Die Gabel wird an einer Seite in der Lagerstelle

festgehalten, folglich auch der an der anderen Seite der Gabel befindliche

Gewindezahn, an welchem das Gewinde sich abwickeln muſs. Da nun der Schraubengang

fest an der verschiebbaren halben Kuppelung sitzt, wird die Kuppelung aus der

anderen Kuppelungshälfte, welche auf der treibenden Welle festsitzt, herausgezogen;

da die Auslösung bei einer Umdrehung der Welle erfolgt,

wird bei 300 Umläufen in der Minute die Auslösung in ⅕ Secunde erfolgen.

Soll die Auslösung mechanisch wirken, wird an dem am Index befindlichen Anker ein

Drahtzug nach verschiedenen Richtungen in die Fabrikräume gelegt; ein Zug genügt, um die Gabel fallen zu

lassen und in oben beschriebener Weise die Auslösung zu veranlassen.

Die Kraft der Ausrückung geht immer von der zu lösenden Welle aus, mithin wirkt das

Beharrungsvermögen der auszulösenden Welle gleichzeitig als Bremse.

Bei der ebenfalls durch Elektricität bethätigten Ausrückevorrichtung von C. Blanke in Barmen wird die Auslösung durch den Anker

eines Elektromagneten gebildet; dieser Anker stützt einen Hebel, der die Sperrung

derjenigen Achse vermittelt, auf deren Drehung der Druck des den auszurückenden

Maschinentheil beeinflussenden Hebels gerichtet ist. Der letztere wird nun von einem

Arme gehalten, welcher mit der vorbezeichneten gesperrten Achse der Vorrichtung

durch ein Knie derart in Verbindung steht, daſs nur ein Theil des Gewichtes des

Ausrückhebels auf Drehung der mehrerwähnten Achse wirkt, so daſs also der

Widerstand, den der Anker des Elektromagneten bei der Auslösung der Vorrichtung zu

überwinden hat, ein ganz geringer wird. Durch die so erzielte fast völlige

Entlastung des Ankers gibt derselbe dem Anzüge des Magneten in jedem Falle nach,

sobald die Vorrichtung durch Schluſs des Stromes in Thätigkeit gesetzt werden muſs.

Durch eine geeignete Verbindung des von dem Anker gehaltenen Hebels mit einem auf

der gesperrten Achse angebrachten Mechanismus kommt die Vorrichtung ohne Weiteres

wieder zur Einstellung, sobald der Ausrückehebel mit seinem Gewichte gehoben, d.h.

die Kuppelung oder der ausgerückt gewesene Maschinentheil wieder eingerückt

wird.

An dieser Stelle sei noch einer Ausrückevorrichtung von L.

Heller in Liebenstein in Thüringen gedacht, welche besonders das Ein- und

Ausrücken schwerer Massen, in diesem Falle eines Schleifsteines bewirken soll. In

Fig. 12

bis 14 ist

die Einrichtung veranschaulicht.

In der Ausstellung ist die Vorrichtung mit einem Schleifsteine von 1m,5 Durchmesser verbunden.

Die Einrichtung gestattet, den schwersten Schleifstein bei voller

Transmissionsgeschwindigkeit, ohne Rutschen des Treibriemens im Betriebe einzurücken

und die für das Schleifen nothwendige Umgangsgeschwindigkeit mit dem Kleinerwerden

des Steines gleichmäſsig zu erhalten. Bei plötzlichem Anhalten der Kraftmaschine

bezieh. Stillsetzen der Triebwerkswellenleitung tritt die treibende Riemenscheibe

selbsthätig auſser Verbindung mit dem laufenden Schleifsteine und gleichzeitig mit

der Wellenleitung in Stillstand; dagegen läuft der Stein, entsprechend der

aufgespeicherten Kraft, weiter und kommt allmählich zur Ruhe. Der Antriebriemen kann

senkrecht, wagerecht, offen oder gekreuzt laufen und das sonst so oft vorkommende

Abspringen des Riemens ist ausgeschlossen.

Die Riemenscheibe für verschiedene Geschwindigkeiten besteht aus der massiven Scheibe

1 (Fig. 12 und 13) und den

aufgesetzten wechselbaren, aus je zwei Hälften bestehenden Rändern 2 und 3, welche sich nach

Bedürfniſs vermehren lassen. Die Riemenscheibe 1 sitzt

lose auf der Schleifsteinwelle 4. Vor der Riemenscheibe

sitzt auf der Welle der Bremsmuff 5 mit dem Klauenmuffe

6 (Fig. 14), welche beide

mittels Hebel 7 und 8 auf

Keilen wagerecht verschiebbar sind.

Zur Inbetriebsetzung des Schleifsteines wird mittels Hebel 7 der Bremsmuff 5, welcher an der Bremsfläche

mit Leder 10 gefüttert ist, gegen die umlaufende

Riemenscheibe 1 gedrückt. Durch die Reibung wird

alsbald der Stein aus seiner Ruhe gebracht und nimmt allmählich die Geschwindigkeit

der Riemenscheibe an. Ist diese Geschwindigkeit erreicht, dann wird der Klauenmuff

6 mittels Hebels 8 mit

seinen zwei Klauen 9 in die entsprechenden Aussparungen

der Riemenscheibe i eingerückt und der Bremsmuff wird

frei. – Die willkürliche Ausrückung während des Betriebes geschieht einfach durch

entgegengesetzte Bewegung des Hebels 8, wodurch die

Riemenscheibe von dem Klauenmuffe 6 frei wird.

Bei unerwartetem plötzlichen Stillstande der Triebwerkswellenleitung wird der

Klauenmuff durch die Beharrung des Schleifsteines mit Leichtigkeit durch die

schrägen Gleitflächen 9 der Klauen (Fig. 14) selbsthätig von

der Riemenscheibe gelöst und der Schleifstein läuft sich aus, während die

Riemenscheibe gleichzeitig mit der Wellenleitung zum Stillstande kommt.

Es ist für den ruhigen Antrieb des Schleifsteines unbedingt nothwendig, daſs der

Bremsmuff so lange gegen die umlaufende Riemenscheibe gepreſst wird, bis der Stein

die gleiche Geschwindigkeit der Riemenscheibe erlangt hat und dann erst darf der

Klauenmuff eingerückt werden. Zuweilen dauert es einige Secunden, bis die Klauen den

Aussparungen in der Riemenscheibe gegenüberstehen. Es ist besser, den Bremsmuff

etwas zu lange anzupressen und dann den Klauenmuff einzurücken, als den Klauenmuff

einzurücken, bevor der Stein die gleiche Geschwindigkeit der Riemenscheibe hat.

Es ist bekannt, daſs die Praxis den Ausrückevorrichtungen, soweit dieselben als

Sicherheitsmaſsregeln für die im Betriebe thätigen Arbeiter dienen sollen,

theilweise noch sehr ablehnend gegenübersteht. Zur Erläuterung dieses Standpunktes

sei eines Briefwechsels zwischen Dr. Bock und Herrn Füllner, dem Aussteller der groſsen Papiermaschine,

gedacht, welcher in der Papierzeitung, 1889 S. 1002 und

1047, abgedruckt ist.

Herr Dr. Bock schreibt:

„... Eine Ausrückevorrichtung ist bei langsam laufenden Maschinen überall am

Platze und bereits lange in Thätigkeit. Bei den Theilen der Papiermaschine aber,

die etwa mit 70m in der Minute laufen, sind

nur Vorrichtungen am Platze, die ein Hineingerathen absolut verhindern. Und

solche Vorrichtungen haben allein Werth. Ich selbst bin in den Papiermaschinen-Kalander

hineingekommen, bei einer Geschwindigkeit, die derart war, daſs mein ganzer etwa

90mm langer Zeigefinger bereits

zerquetscht war, ehe mir die Empfindung, von der Maschine erfaſst zu sein, zum

Bewuſstwerden kam. Man nimmt an, daſs eine Siebentel Secunde verstreicht, ehe

von der Fingerspitze feinfühliger Menschen die Empfindung des Schmerzes gedacht

wird. Wenn auch der Umgang mit schnellgehenden Maschinen die daran beschäftigten

Leute zu schnelleren Nervenübertragungen erzieht, wird das angegebene Maſs immer

die geringste Gröſse bleiben. Nun verstreicht wiederum ein Bruchtheil einer

Secunde bis zur unbewuſsten Reflexbewegung, so daſs, ehe der Finger

zurückgezogen werden kann, er bereits mit einem ganzen Stücke des Armes verloren

ist. Ganz unmöglich ist aber, darauf zu rechnen, daſs man schreie, denn gerade

diese Aeuſserungen erscheinen erst nach so langer Zeit, daſs durch eine zweite

Person, bei der auch erst ein geistiges Erfassen des Vorganges und Erkenntniſs,

was zu thun, eintreten muſs, keine wirkliche Hilfe mehr zu erwarten ist. Leider

habe ich in meiner langen Erfahrung gesehen, daſs die schweren Verunglückungen

immer ohne jeden Laut erlitten werden.

„Es sollte einmal aufhören, daſs bei den Behörden der Eindruck hervorgerufen

wird, als ob wir Fabrikanten nur durch Geistesträgheit oder Böswilligkeit daran

verhindert würden, so einfache Vorrichtungen anzubringen. Ich hatte noch keine

Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen, aber bei allen Erörterungen über

Unfallverhütung, die mir zu Gesicht gekommen sind, ist der oben geschilderte

Vorgang im menschlichen Körper auſser Beachtung geblieben.

„Auch die Vorschrift, daſs keine Maschine schneller gehen dürfe, als die

Nerventransmission im Körper leitet, würde nichts helfen, weil eben diese bei

fast allen Menschen verschieden ist, und sogar bei ein und demselben Individuum

zu verschiedenen Zeiten um bedeutende Maſse schwankt.“

Hierauf antwortet nun Herr Füllner:

„... Ich bin sehr zufrieden, wenn ich mit meinen Schutzmaſsregeln erreicht habe,

daſs manche Unfälle unmöglich werden und augenblickliches Stillstehen der

Maschine von jedem Punkte aus möglich ist, wenn trotz aller sonstigen

Unfallverhütungsmaſsregeln ein Unglück eintritt und der Schmerz zum Bewuſstsein

kommt. Nach Herrn Dr. Bock's Meinung muſs man sich

nach eingetretenem Unglücke in das Unvermeidliche fügen und es dem Zufalle

überlassen, wie groſs das Unglück wird.

„So wie mich im Eisenbahnwagen das Gefühl beruhigt, den Hebel der Carpenterbremse

zur Hand zu haben, ohne daſs ich dadurch jedes Unglück ganz abwenden kann, so

wird manchen Papierfabrikanten – allen kann man es nicht recht machen – das

Gefühl beruhigen, im Augenblicke und an jeder Stelle der Papiermaschine deren

Herr zu sein.

„Geistesträgheit oder Böswilligkeit der Fabrikanten sind sicher nicht schuld,

wenn manche Unfallverhütungsvorrichtungen nicht angebracht werden. Vor allem

muſs man die Unfallverhütungsvorrichtungen, auch wenn solche nachher noch so

einfach erscheinen, kennen lernen, und dazu ist die Deutsche Allgemeine

Ausstellung für Unfallverhütung ins Leben gerufen worden.“

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln