| Titel: | Neuerungen an Oefen für verschiedene gewerbliche Zwecke. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 443 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Oefen für verschiedene gewerbliche

Zwecke.

(Fortsetzung des Berichtes S. 337 d.

Bd.)

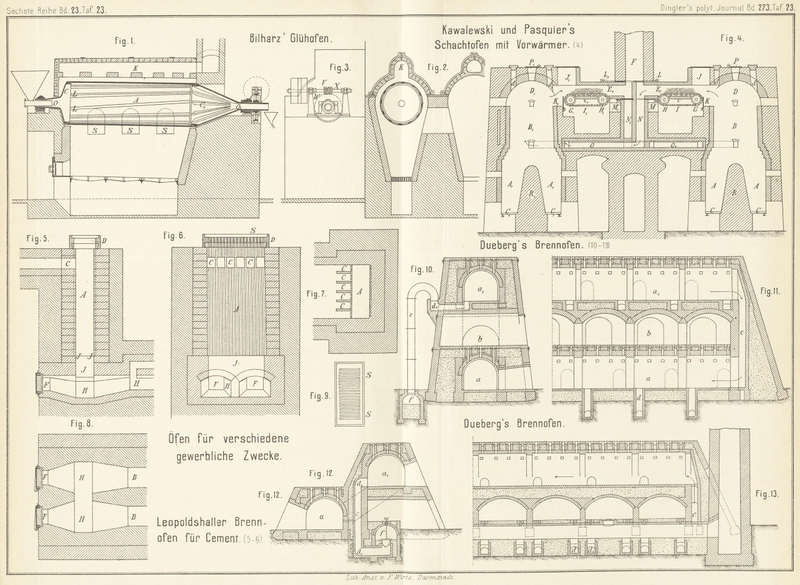

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Neuerungen an Oefen für verschiedene gewerbliche

Zwecke.

Oskar Bilharz in Freiberg in Sachsen hat (vgl. D. R. P.

Nr. 47992 vom 4. September 1888) einen Glühofen für körnige Stoffe construirt.

Der in Fig. 1

im Längenschnitte, in Fig. 2 im Querschnitte und

in Fig. 3 in

Hinteransicht dargestellte Ofen besteht aus einem oder einer Reihe über Rostfeuer

eingesetzter cylinderförmiger Blechgefäſse A mit

conusartigen Enden C und C1.

Diese Cylinder sind aus starken schmiedeisernen Rippen gebildet, die mit den

conischen Stirnenden C und C1 fest verschraubt sind. Jene Rippen

umschlieſst ein Mantel von schwachem Eisenbleche, die Stirnenden aber laufen in

Röhren O und O1 aus.

Der zu glühende Stoff wird durch die Röhren O in den

Cylinder eingeführt, und nachdem er längere oder kürzere Zeit darin geglüht worden

ist, wird er durch das entgegengesetzte Rohr O1 hinausbefördert.

Während des Glühprozesses wird der Cylinder in langsame Umdrehung versetzt. Die durch

Riemen angetriebene Welle X hat einen Wurm V, welcher das Wurmrad W

antreibt und so den Cylinder in Umdrehung versetzt.

Der Cylinder selbst hat eine nach hinten geneigte Lage, und würde der Stoff

allmählich nach hinten wandern, wenn nicht die Längsrippen LL desselben so schräg zur Achse gestellt wären, daſs dies Bestreben

dadurch aufgehoben wird. Der Stoff wird also, wenn die Umdrehung in diesem Sinne

erfolgt, immer im Cylinder gleichmäſsig verbreitet bleiben.

Hat nun eine Probeentnahme gezeigt, daſs die Post genügend geglüht ist, so wird der

Cylinder in die entgegengesetzte Umdrehung versetzt, die erwähnten schräg gestellten

Längsrippen LL befördern den Stoff nach hinten, von wo

er durch die spiralförmig gestellten Rippen des Conus C1 zur Oeffnung O1 hinausgeschafft wird.

Die Wand, welche zwei Feuerherde trennt, ist durch gewölbte Schlitzöffnungen SSS unterbrochen. Dadurch soll eine rauchlose

Verbrennung der Kohlen erzielt werden.

Der Feuerraum ist über dem Blechcylinder durch ein Eisengewölbe mit Chamotteausfütterung

abgeschlossen; dasselbe besteht aus zwei Hälften, die Scharniere haben und

aufgeklappt werden können. Der Rauchkanal K ist durch

Oeffnungen mit demselben verbunden. Diese Oeffnungen sind so angeordnet, daſs eine

gleichmäſsige Vertheilung der Flamme erzielt wird.

Das Aufklappen des Gewölbes hat den Zweck, den Cylinder A behufs Ausbesserns des Blechmantels herausnehmen zu können.

Der Patentanspruch, welcher sich auf die Combination der einzelnen Theile erstreckt,

lautet:

„Ein Glühofen für körnige Stoffe mit einem oder mehreren cylindrischen Gefäſsen

A, deren innere Rippenanordnung LL so getroffen ist, daſs das durch O eingeführte Röstgut bei Drehung in der einen

Richtung gleichmäſsig vertheilt und bei Drehung in der anderen Richtung durch

O1

hinausgefördert wird, wobei jedes Gefäſs A mit

einem um Scharniere aufklappbaren Gewölbe versehen ist.“

Wegen ähnlicher Rösttrommeln vgl. Kerl's Grundriſs der allgemeinen Hüttenkunde, 2. Aufl. S.

293.

Fig. 4 stellt

eine Einrichtung von Schachtöfen mit Vorwärmern zum continuirlichen Brennen von

Cement und Kalk dar. Diese Einrichtung ist von F.

Kawalewski und L. du Pasquier in Grandchamp

bei Veytaux-Chillon (Schweiz) angegeben worden (D. R. P. Nr. 48293 vom 18. September

1888). Nach dem Patentansprüche ist eine eigenartige Verbindung geschützt, nämlich

die „Combination zweier oder mehrerer, je aus einem Vorwärmer E, einem Schmelzraume B mit Gewölbe D und Oeffnungen P und d und einem mit

durch den Rost C hindurchreichenden Kegel R versehenen Kühlraume A bestehenden Schachtöfen und eines Kamins F mittels der mit Schiebern L und M bezieh. L1 und M1 versehenen Kanälen NO bezieh. N1

O1 in der Weise,

daſs die aus dem ersten Ofen unbenutzt entweichenden Gase durch den Schmelzraum

des zweiten Ofens geführt werden, bevor sie in den Kamin entweichen, und

umgekehrt“.

Zur näheren Erläuterung möge Folgendes dienen:

Der senkrecht unter dem Schmelzraume B befindliche und

durch eine stufenförmige Erweiterung mit demselben verbundene Kühlraum A Enthält einen durch den Rost C hindurchreichenden Kegel R, welcher

bezweckt, das Herunterfallen des gebrannten Cementes derartig zu regeln, daſs die im

Centrum des Schmelzraumes befindliche Masse, Welche gewöhnlich zu schnell

herunterfällt, zurückgehalten wird, während die am Umfange des Ofens befindliche

Masse frei herunterfällt.

Ferner sind im Gewölbe D mehrere senkrechte Kanäle d angebracht, welche so angeordnet sind, daſs ein durch

dieselben hindurchdringendes Werkzeug den Wänden des Ofens entlang laufe. Endlich

ist im Centrum des Gewölbes D eine zum Einwerfen des

Brennmaterials bestimmte Oeffnung P vorgesehen.

Der Vorwärmer E, welcher sich zwischen dem Schmelzraume

B und dem Kamine F

befindet, enthält eine mechanische Vorrichtung zum Vorschieben der zu brennenden

Steine. Jene Vorrichtung besteht aus zwei Trommeln G

und H, über welche zwei oder mehr endlose Ketten I laufen, auf welche die zu brennenden Steine durch die

Oeffnung J eingesetzt werden. Ein eiserner Schieber K schützt die mechanische Vorrichtung vor dem

zerstörenden Einflüsse der vom Schmelzraume in den Vorwärmer ziehenden Flammen.

Die Kette I wird mittels der einen oder anderen der

verzahnten Trommeln G oder H in Bewegung versetzt und durch Rollen i

unterstützt.

Mittels eines Schiebers L kann die Verbindung des

Vorwärmers E mit dem Kamine F abgeschnitten werden. Gleichzeitig wird durch Oeffnen des Schiebers M die Verbindung von E mit

dem nach unten laufenden Kanäle N und mit dem

wagerechten Kanäle O hergestellt. Letzterer führt

entweder direkt oder, wie in der Zeichnung angenommen, in zwei um den zweiten Ofen

herumlaufende Zweigkanäle zertheilt, in den unteren Theil des Schmelzraumes B1 des linken

Ofens.

Die eben beschriebene Verbindung des Vorwärmers E des

rechten Ofens mit dem Schmelzraume B1 des linken Ofens wird in dem Augenblicke

hergestellt, in welchem Brennmaterial in den rechten Ofen eingeworfen wird, wobei

während einer gewissen Zeit sehr viele Gase unverbrannt und unbenutzt aus dem

Vorwärmer E in den Kamin entweichen würden. Dieselben

werden statt dessen im Schmelzraume B1 des zweiten Ofens verwerthet. Hierbei sind in

letzterem der Schieber L1 geöffnet und M1 geschlossen, so daſs der Vorwärmer E1 des linken Ofens direkt mit dem Kamine F in Verbindung steht. Nach einer gewissen Zeit wird

durch Verstellen der vier Schieber die entgegengesetzte Verbindung hergestellt und

das Brennmaterial im linken Ofen aufgegeben, wobei dann die Gase von E1 durch N1

O1 nach B gelangen, um nach ihrer Verbrennung durch E in den Kamin zu entweichen.

Für Interessenten dürfte zu empfehlen sein, die Oefen von C.

Dietzsch in Saarbrücken, welche gleichfalls zum continuirlichen Brennen von

Cement, Kalk u.s.w. bestimmt sind (D. R. P. Nr. 23919 nebst Zusätzen) in Betracht zu

ziehen (1887 264 191. 1888 270

* 294).

Die Actiengesellschaft der vereinigten chemischen Fabriken zu

Leopoldshall hat unter Nr. 48050 ein vom 14. Oktober 1888 laufendes D. R.

P. für einen Ofen zum Brennen von cementartigen Stoffen erhalten. Der in den Fig. 5 bis 9 dargestellte

Ofen ist ein Fächerbrennofen für continuirlichen Betrieb mit Führung der zu

brennenden Körper durch gefurchte Seiten wände und geschlitzten Deckel. Er ist, wie

gesagt, mit Rücksicht auf solche Stoffe construirt, welche beim Garbrennen mürbe

werden und zerfallen.

Der Hauptbrennraum besteht aus einer Kammer A, an der

zwei gegenüberliegende Wände mit parallelen Vertiefungen oder Furchen versehen sind. Die Kammer

verengt sich an ihrem unteren Theile bei JJ dadurch,

daſs die Furchen aufhören. Unter der Kammer ist ein herdartiger Raum H angeordnet, an dessen seitlicher Oeffnung B die beliebig erzeugten Heizgase eintreten. Oben an

einer gefurchten Seite der Kammer ist der Fuchs C zum

Austritte der Heizgase; F ist eine Oeffnung zum

Ausziehen gebrannten Materials. Oben ist die Kammer durch einen Deckel D geschlossen, der mit Schlitzen sss versehen ist, deren schmalere Enden genau mit den

Furchungen der Seiten wände übereinstimmen.

Die Arbeit vollzieht sich nun in folgender Weise: Das zu brennende Material wird in

Tafeln geformt, deren Querschnitt genau den Schlitzen des Deckels entspricht.

Nachdem der Ofen (wobei natürlich die Schlitze des Deckels zunächst bedeckt werden)

angeheizt ist, werden diese Tafeln durch die Schlitze des Deckels eingeführt und so

weit hinabgelassen, bis sie auf der Verengung des Ofens bei JJ aufstehen, während die oberen Enden über den Deckel durch die Schlitze

herausragen und dadurch diese abschlieſsen. Der Ofen bildet nun eine Zahl von engen

Abtheilungen, Fächern, deren Scheidewände das zu brennende Material (die Tafeln)

darstellen. Unten sind diese Fächer bei JJ offen, oben

durch den Deckel geschlossen, während seitlich bei C

die Heizgase ihren Ausweg finden. Die Heizgase treten durch den Herd H in die Kammer A bezieh.

die Fächer, durchstreichen diese und ziehen durch den Fuchs C ab.

Der untere Theil der Tafeln bei B empfängt naturgemäſs

die stärkste Hitze, brennt sich deshalb früher gar als die oberen Theile. Er

erweicht also oder zerbröckelt, und durch ihre eigene Schwere sinkt die Tafel, durch

den Deckel und die Furchungen der Wände geführt, entsprechend, wie sie sich gar

brennt, langsam nach.

Das erweichte, gar gebrannte Material fällt herab auf den Herd H, um dort noch etwas nachzubrennen, und wird, sobald

es sich ansammelt, durch die Oeffnung P

herausgezogen.

Sobald die Tafeln so weit nachgesunken sind, daſs ihre oberen Enden in den Schlitzen

des Deckels verschwinden, werden neue Tafeln auf die Schlitze aufgesetzt, die, der

ersten Tafel folgend, durch die Schlitze in den Ofen nachsinken, um in gleicher

Weise gebrannt zu Werden.

Der Betrieb kann in dieser Weise ohne Unterbrechung fortgeführt werden, so lange

Material zum Brennen vorhanden und der Ofen nicht der Ausbesserung bedürftig

ist.

Die Stellung der Ofenkammer A braucht nicht genau

senkrecht zu sein, sondern kann in einem beliebigen Winkel geneigt hergestellt

werden; dies würde z.B. nothwendig sein, wenn das Gewicht der Wein zu groſs und

dadurch der Prozeſs des Nachsinkens ein zu rascher wäre.

Helmuth Dueberg in Berlin hat Neuerungen an Ringöfen zum

Brennen von Ziegeln und anderen Materialien vorgeschlagen (vgl. D. R. P. Nr. 48071

vom 19. Januar 1889), welche im Wesentlichen darin bestehen, daſs der Brennkanal

nicht in einer Wagerechtebene angeordnet ist, sondern in zwei oder mehreren

verschiedenen Höhen. Zweck dieser Neuerungen ist entweder eine Ersparniſs an dem für

den Ofen erforderlichen Bauplatze oder aber eine Anpassung des Ofens an eine

bestehende Fabrikeinrichtung mit mehreren Stockwerken u.s.w.

In Fig. 10 und

11 ist

ein Ringofen dargestellt, dessen Brennkanal aus zwei Theilen a und a1

besteht, welche in zwei, verschiedenen Höhen senkrecht über einander angeordnet

sind. Zwischen denselben befindet sich ein Zwischenraum b von genügender Höhe, um dem Brenner das Betreten des unteren Theiles a des Brennkanales zu ermöglichen. Beide Theile a und a1 des Brennkanales sind durch die senkrechten Züge

c mit einander verbunden, so daſs der Zug und das

Feuer im Ofen einen ununterbrochenen Kreislauf machen kann, dessen Richtung in den

Figuren durch Pfeile angedeutet ist. Dieser Kreislauf liegt bei der in Rede

stehenden Ofenconstruction in einer senkrechten Ebene, während er bei den bisherigen

Ringöfen in einer wagerechten Ebene liegt.

Die Rauchabzüge dd1

liegen bei der in Rede stehenden Construction naturgemäſser Weise auch in

verschiedenen Höhen; die oberen Rauchabzüge d1 führen mittels transportabler Rohre e in den Rauchsammler f;

letzterer steht mit dem Schornsteine in Verbindung.

In den Fig. 12

und 13 ist

eine andere Construction des Ringofens dargestellt, bei welcher der Brennkanal

ebenfalls aus zwei in verschiedenen Höhen gelegenen Theilen aa1 besteht, welche jedoch nicht senkrecht

über einander, sondern terrassenförmig angeordnet sind, wie aus dem Schnitte in Fig. 12

ersichtlich ist. Beide Theile des Brennkanales stehen durch die schräg geneigten

Züge c mit einander in Verbindung, welche den

continuirlichen Kreislauf des Feuers ermöglichen, dessen Richtung in den Figuren

durch Pfeile angedeutet ist.

Die Rauchabzüge dd1

führen auch hier in einen Rauchsammler f und durch

diesen in den Schornstein.

Der Brennkanal des Ringofens kann bei beiden Constructionen offenbar auch aus mehr

als zwei Theilen bestehen, welche in drei oder mehr verschiedenen Höhen angeordnet

sind und an ihren Enden durch senkrechte oder schräg geneigte Züge mit einander in

Verbindung stehen.

Die Befeuerung der beschriebenen Ofenconstructionen kann entweder mittels direkter

oder mittels Gasfeuerung geschehen.

Es handelt sich also, wenn man den Zweck der vorgeschriebenen Einrichtung

zusammenfaſst, darum, Ringöfen zu construiren, deren Brennkanal aus zwei oder mehr

Theilen besteht, welche in verschiedenen Höhen liegen, sei es, daſs die einzelnen

Theile des Brennkanales senkrecht über einander oder terrassenförmig angeordnet

sind.

Andere Neuerungen an Ringöfen sind von Dr. Ludwig

Erdmenger in Misburg bei Hannover und dem oben genannten Helmuth Dueberg in Berlin angegeben worden (vgl. D. R.

P. Nr. 48046 vom 29. August 1888).

Fig. 14 bis 17 stellen diese Neuerungen dar. AA ist der

in sich zurückkehrende Brennkanal, in welchem das Feuer den continuirlichen

Kreislauf macht. BB ist der sogen. Rauchsammler,

welcher durch den unterirdischen Rauchkanal C mit einem

auſserhalb des Ofens stehenden Schornsteine in Verbindung steht. DD sind die Thüröffnungen zur Beschickung und

Entleerung der Ofenabtheilungen; ZZ sind die im Gewölbe

des Brennkanales angebrachten Heizlöcher zur Befeuerung des Ofens.

Die Erfinder bezwecken namentlich, in den Ringöfen mit einem stärkeren Luftzuge

arbeiten zu können, als wie es bei deren bisheriger Einrichtung möglich war.

Die bisher gebräuchlichen Rauchabzüge bestehen in Rauchkanälen oder Füchsen, welche

meistens am unteren Theile der inneren oder äuſseren Ringmauer des Brennkanales

beginnen und von dort in den Rauchsammler führen, wo sie mit einem Glockenventile

zur Regelung bezieh. Absperrung des Zuges versehen sind. Durch Vermehrung dieser

bisher gebräuchlichen Rauchabzüge läſst sich allerdings eine Verstärkung des

Luftzuges im Ringofen erzielen, aber nicht in dem oft wünschenswerthen Maſse, weil

die Anzahl der in bisheriger Weise von unten in den Rauchsammler einmündenden Füchse

durch die Ausdehnung des ersteren begrenzt ist. Die Erfinder vertheilen die

Rauchabzugsöffnungen oder Füchse auf die äuſsere und die innere Ringmauer des

Brennkanales, wie aus dem Grundrisse und aus dem Querschnitte in Fig. 15 ersichtlich

ist.

gg sind Rauchabzüge, welche beispielsweise von der

äuſseren Seite des Brennkanales abgehen, von unten in den Rauchsammler B eintreten und hier in bekannter Weise mit Ventilen

versehen sind; hhh1

h1 sind neue

Rauchabzüge, welche unten an der inneren Seite des Brennkanales beginnen, dagegen

von oben durch die Hauben oder Dome ii in den

Rauchsammler B einmünden.

Eine andere Art und Weise des Rauchabzuges ist in der rechten Hälfte der Fig. 14 (in

der oberen Ansicht des Ofens) und im Querschnitte in Fig. 16 dargestellt. Hier

geschieht der Rauchabzug, auſser durch die bereits bekannten Füchse g1

g1, durch die

Oeffnungen kk im Gewölbe der Thüröffnungen DD mittels der transportablen Rohre k1

k1

, welche mit den Hauben i

i und durch diese von oben mit dem Rauchsammler B in Verbindung stehen.

Da die vorstehend beschriebenen Rauchabzüge hh1 bezieh. kk1 hauptsächlich nur zur Verstärkung des Luftzuges

dienen sollen, während das Regeln desselben durch die Glockenventile der bereits

früher angewendeten Füchse geschieht, so brauchen diese neuen Rauchabzüge nicht auch noch mit

Ventilen zum Zugregeln versehen zu werden. Die in Rede stehenden neuen Rauchabzüge

werden einfach dadurch in Thätigkeit gesetzt, daſs man die transportablen Rohre h1

h1 bezieh. k1

k1 an den betreffenden

Stellen einschaltet. Um dieselben auſser Thätigkeit zu setzen, werden die eben

genannten Rohre fortgenommen und die dadurch frei werdenden Oeffnungen mittels

entsprechender Deckel verschlossen. In Fällen, wo bei den in Rede stehenden

Rauchabzügen dennoch eine Vorrichtung zum Regeln des Zuges wünschenswerth sein

sollte, wird solche am einfachsten in einer Drosselklappe innerhalb der

transportablen Rohre h1

bezieh. k1

bestehen.

Um den Luftzug im unteren Theile des Brennkanales noch mehr zu verstärken, d.h. um

ihn zu zwingen, durch das geschwundene bezieh. gesinterte Brenngut zu passiren,

machen die Erfinder bei Oefen zum Brennen von ausnahmsweise stark schwindendem

Material den Gewölbescheitel nicht wagerecht, sondern construiren das Gewölbe aus

stark geneigten Absätzen mit abwärts gerichteten Vorsprüngen ll, wie aus dem Schnitte in Fig. 17 deutlich ersichtlich ist. Diese in

kurzen Abständen einander folgenden, nach unten gerichteten Vorsprünge des

Ofengewölbes bilden jedesmal eine Unterbrechung des in Folge der Schwindung des

Brenngutes im oberen Theile des Brennkanales entstandenen leeren Raumes.

Um die Unterbrechungen dieses leeren Raumes noch vollständiger zu machen, schüttet

man während des Brandes noch Brenngut durch die Heizlöcher zz in den Brennkanal, und zwar wird man hierzu am besten diejenigen

Heizlöcher benutzen, welche unmittelbar neben den Vorsprüngen ll liegen, weil das auf diese Weise nachgefüllte

Brenngut sich hier an diesen Vorsprüngen ablagern und auf diese Weise einen

vollständigen Abschluſs des in Rede stehenden leeren Raumes bilden kann.

Faſst man also die beabsichtigten Neuerungen kurz zusammen, so sollen erstens zwecks

Verstärkung des Luftzuges im Brennraume der Oefen die Rauchabzugskanäle hh1 und kk1 angebracht werden,

welche entweder vom unteren Theile des Brennraumes oder von dessen Thüröffnungen

ausgehen und von oben in den Rauchsammler B einmünden.

Zweitens sollen in Verbindung mit den Rauchabzugskanälen hh1, kk1 oder gg1 zwecks Verstärkung des Luftzuges im unteren Theile

des Brennraumes die Brennkanalgewölbe aus einzelnen in der Zugrichtung stark

geneigten Gewölben mit abwärts gerichteten Vorsprüngen ll construirt werden.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln