| Titel: | Neue Pressluftanlagen. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 481 |

| Download: | XML |

Neue Preſsluftanlagen.

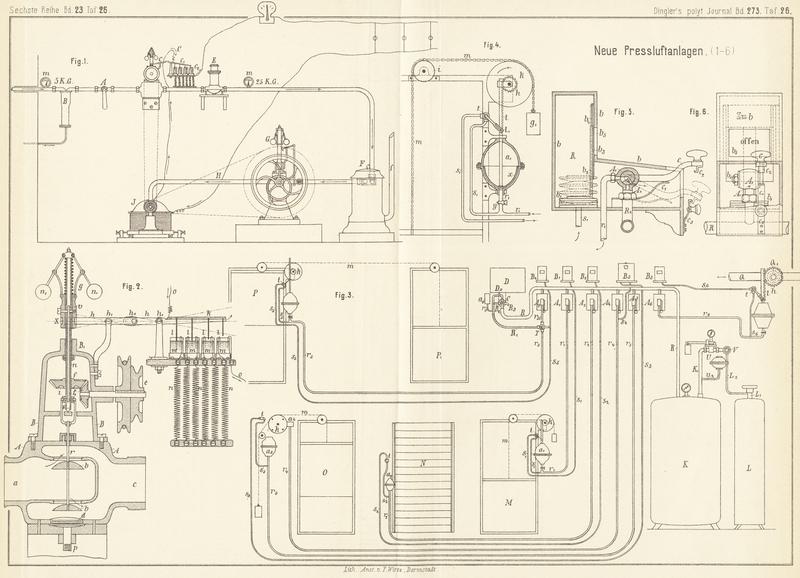

Mit Abbildungen auf Tafel

26 und 27.

Neue Preſsluftanlagen.

Die Einrichtung der Preſsluftanlagen in Paris, Leeds, Birmingham u.s.w. (vgl. 1889

272 * 108) und deren erfolgreicher Betrieb haben

veranlaſst, daſs die Technik sich der Ausbildung der Kraftleitungen mit besonderer

Sorgfalt hingibt, um sowohl die Verwendung der in den Leitungen fortgeführten

Preſsluft zu erweitern, als auch die Einzeleinrichtungen für die Anlagen einfacher

zu gestalten.

Der Constructeur der Pariser Preſsluftanlage, Victor

Popp in Paris, bringt eine neue Art der Verwendung

verdichteter Luft zur Bethätigung von Dynamomaschinen behufs Erzeugung

elektrischen Lichtes in Vorschlag (D. R. P. Kl. 46 Nr. 47546 vom 25.

December 1887). Eine solche Anlage hat naturgemäſs nur dort Zweck und Aussicht auf

praktische Verwendbarkeit, wo – wie dies eigenthümlicher Weise in Paris der Fall ist

– die Erzeugung elektrischer Ströme an Centralstellen und deren Fortleitung an die

Gebrauchsorte nicht eine so vorzügliche und groſsartige Ausdehnung gefunden hat wie

in Deutschland.

Die in folgendem zu beschreibende Anlage soll in Paris vielfache Verwendung bereits

erfahren haben und mit bestem Erfolge seit Jahresfrist in Thätigkeit sein.

Handelt es sich um die Herstellung von elektrischem Lichte, so muſs der Arbeitsdruck

auf den Kolben des Cylinders der Betriebsmaschine und die Kraft zur Erzeugung dieses

Druckes im Verhältnisse stehen zu der Elektricitätsmenge, welche durch eine

bestimmte Anzahl im Betriebe befindlicher elektrischer Lampen verbraucht wird. Aus

diesem Verbrauche bestimmt sich dann die auf eine Dynamomaschine zu tibertragende

Kraft. Nöthig ist es also, in jedem Augenblicke selbsthätig den betreffenden

Schwankungen Rechnung zu tragen, damit nicht die Lampen beschädigt oder mehr Kraft

verbraucht wird als nothwendig ist, und ferner eine Erhitzung der Dynamomaschine

verhindert wird. Auſserdem ist auch durch eine selbsthätige und ununterbrochene

Schmierung der Theile dafür zu sorgen, daſs ein Heiſslaufen nicht eintritt.

Diesen Anforderungen entspricht die in Fig. 1 dargestellte

Einrichtung.

Die verdichtete Luft, die den Hahn A, gleichviel unter

welchem drucke, durchströmt, nachdem sie bei B von

mitgeführtem Wasser befreit worden ist, tritt bei C in

einen Apparat ein, der den Druck und den Widerstand in der elektrischen Stromleitung

selbsthätig regulirt. Der Apparat enthält entlastete Ventile und wird auf den

gewünschten Druck und für veränderliche Leistung eingestellt. Durch eine Gasuhr bei

E wird die Menge der durchstreichenden Luft

gemessen. Die Luft durchströmt bei F einen Wärmofen mit

ununterbrochener Heizung und Rauchabzug f und tritt

dann gegen den Kolben einer als Betriebsmaschine dienenden rotirenden Maschine

G mit selbsthätiger Schmierung. Die bei H ausströmende Luft wird gegen die Dynamo geleitet, um

diese kühl zu erhalten.

Der selbsthätige Apparat enthält eine Riemenscheibe und einen Kugelregulator und

steht mit der Dynamo J in Verbindung, um die

Einlaſsöffnung für Luft mehr oder weniger zu öffnen oder zu schlieſsen, je nach der

Umdrehungszahl, welche die Dynamo hat. Druck und Menge der gegen den Kolben der

Maschine zu lassenden Luft oder des Dampfes werden vermindert oder vermehrt, indem

man ihre Leistung an Kraft und Geschwindigkeit je nach dem Wechsel in der

Geschwindigkeit der Dynamo vermehrt oder vermindert.

Der Hebel c folgt der Auf- und Abbewegung des

Regulatorstellzeuges, und mehrere vom Hebel c4 getragene Eisenspitzen tauchen je nach der

Hebelstellung in ein oder mehrere mit Quecksilber gefüllte Gefäſse c2 ein. Mit diesen sind

Widerstände verbunden, die von dem elektrischen Strome in gröſserer oder kleinerer

Anzahl zu durchflieſsen sind, je nachdem die Anzahl der in das Quecksilber

eintauchenden Spitzen eine gröſsere oder kleinere ist.

Diese Regulirung durch die Geschwindigkeit der Dynamo und einen selbsthätigen

Widerstand vermeidet unrichtigen Gang des Motors und begegnet jedem Wechsel der

Geschwindigkeit der Dynamo und einer übermäſsigen Leistung derselben im Verhältnisse

zu dem Verbrauche der Lampen.

Fig. 2 zeigt

im Senkrechtschnitte einen Regulator, durch welchen mittels mechanischer Einwirkung

der Dynamo der Luftdruck selbsthätig geregelt wird. Der Regulator soll bei der

elektrischen Beleuchtung einerseits die Betriebskraft und andererseits den

Widerstand in der elektrischen Stromleitung regeln. Derselbe enthält einen

Ventilkasten A. Ein Ständer mit zwei Füſsen B auf diesem Kasten dient zur Lagerung eines

Schwungkugelregulators, und die Ventilstange r ist bei

s an die Stange i

angekuppelt, die durch die Hohlspindel n führt, auf

welcher das Kegelrad f festsitzt. Bei v ist die Stange i mit der

Regulatormuffe verbunden; sie folgt also dem Steigen oder Sinken der Kugeln n1. Oben bei B1 ist die Spindel n am Ständer drehbar gelagert. Der bei X an die Regulatormuffe angreifende Hebel h ist bei h1 an einem Halter am Ständer drehbar und steht bei

h11 durch einen

Bolzen mit dem länglichen Auge eines zweiten Hebels h

in Verbindung, welcher einen Drehpunkt h1 an einem zweiten Halter hat. An diesem Hebel ist

mittels Kautschuklage eine Contactschiene k isolirt und

von dieser führen Spitzen l von verschiedener Länge

abwärts in Gefäſse m, die Quecksilber oder ein anderes

leitendes Metall enthalten. In diese Gefäſse münden andererseits elektrische

Leitungsdrähte ein, die mit elektrischen Widerständen verbunden sind. Bei o schlieſst sich der Leitungsdraht an die Klemme k an, die der Strom weiter leitet. Wenn nun der Hebel h gegen die Gefäſse m

gesenkt wird und mehrere Spitzen l in deren Inhalt

eintauchen, so wird dem elektrischen Strome ein vermehrter Leitungswiderstand

gegeben. Mit dem Kegelrade f der Regulatorspindel ist

das Kegelrad f1 in

Eingriff, auf dessen Welle eine Schnurscheibe e sitzt,

von welcher eine Treibschnur nach einer Scheibe der Welle der Dynamo führt.

Wenn nun z.B. mehrere Lampen gelöscht werden, so würde dies einen geringeren Bedarf

an Elektricität erfordern, es würde aber die motorische Kraft nicht geändert werden.

Die Geschwindigkeit der Maschine wird also etwas zunehmen, und diese Zunahme wird

durch die Kegelräder ff1 auch auf die Regulatorspindel n übertragen.

Die Kugeln des Regulators heben sich dann und vermindern unter Hebung der Ventile

b mittels der Stange r

das Volumen Luft, das durch den Stutzen c nach dem

Motor strömt, während die Spitzen l aus dem Quecksilber

mehr heraustreten und den Leitungswiderstand des nach den noch brennenden Lampen

flieſsenden Stromes vermehren.

Eine sehr interessante Einrichtung zur Regulirung von

Lüftungs- und Heizungsanlagen durch verdichtete Luft bringt der wohl erste

Urheber der Verwendung verdichteter Luft aus Leitungen, C.

A. Mayrhofer in Berlin (* D. R. P. Kl. 36 Nr. 46579 vom 16. November 1887)

in Vorschlag. Die Erfindung Mayrhofer's bezweckt die in

einem Gebäude an beliebigen Stellen vorhandenen Ventilations- und Luft- oder

Dampfheizungsvorrichtungen, welche von der verschiedensten Art sein können, von

einer Centralstelle aus durch Preſsluft zu steuern und den jeweiligen Stand dieser

Vorrichtungen ebenfalls auf pneumatischem Wege an der Zentralstelle selbsthätig zur

Anzeige zu bringen.

In Fig. 3 ist

eine solche Centralregulireinrichtung für verschiedene etwa in einem Gebäude

vorhandene Lüftungs- bezieh. Heizungsvorrichtungen schematisch dargestellt.

Von dem mit unter einem bestimmten Drucke befindlicher Luft gefüllten Betriebskessel

K aus führt eine Rohrleitung R nach der Centralstelle, an welch letzterer für jede

in dem Gebäude befindliche Lüftungseinrichtung u.s.w. je eine bezieh. je zwei

Rohrleitungen r1

r2

r3... von dem Rohre R abgezweigt sind. In diese Zweigrohrleitungen sind an

der Centralstelle je ein tasterähnlicher Dreiwegehahn A1

A2

A3... einschaltet,

mittels dessen die betreffende Rohrleitung geöffnet und geschlossen werden kann, so

daſs die verdichtete Luft entweder zu der Entsprechenden Lüftungsvorrichtung gelangt

und dieselbe umstellt oder von derselben abgesperrt wird. Von den Zweigleitungen r1

r2

r3... sind, kurz bevor

dieselben bei der zugehörigen Lüftungseinrichtung in die dort befindliche

Stellvorrichtung ausmünden, je ein weiteres Rohr s1

s2

s3... abgezweigt,

welche von dort nach der Centralstelle zurückführen und hier in Anzeigeapparate B1

B2

B3... ausmünden, von

welchen je einer bei einem der Tasterhähne A1

A2

A3... bezieh. bei zwei

derselben angeordnet

ist, und welche den Zweck haben, dem die Taster Bedienenden anzuzeigen, daſs die von

ihm beabsichtigte Anordnung in der Stellung der betreffenden Lüftungs- oder

Heizungsvorrichtungen auch wirklich eingetreten ist. Zu diesem Zwecke ist die Arbeit

dieser Anzeigeapparate von der richtigen Arbeit der betreffenden Stellvorrichtungen

abhängig gemacht. Es ist nämlich in jede der Rohrleitungen s1

s2

s3... kurz nach ihrem

Beginne bei der Lüftungseinrichtung ein Hahn t

eingeschaltet, welcher die Rückleitung s1

s2

s3... gewöhnlich

verschlieſst und von der Stellvorrichtung der Lüftungseinrichtung erst geöffnet

werden muſs, bevor der betreffende Anzeigeapparat B

arbeiten, d.h. die Stellung der Lüftungseinrichtung anzeigen kann.

In der Zeichnung sind fünf verschiedene Lüftungs- bezieh. Heizungseinrichtungen

angenommen. Der Tasterhahn A1 dient zum Stellen eines Lüftungsschiebers M, welcher nur zwei verschiedene Lagen einnehmen, d.h. die Lüftungsöffnung

entweder ganz frei lassen oder ganz verschlieſsen soll; der Hahn A2 steht mit einer

Klappenjalousie N in Verbindung; die Hähne A3 und A4 bethätigen einen

Lüftungsschieber O, welcher in verschiedenen Höhenlagen

festgestellt werden soll, so daſs eine gröſsere oder kleinere Lüftungsöffnung

hergestellt werden kann: der Hahn A5 bedient eine Vorrichtung, mittels welcher zwei

Schieber P und P1

, welche etwa für den Einlaſs von kalter und warmer

Luft bestimmt sein können, umgestellt, und zwar der eine geöffnet und der andere

geschlossen wird, und der Hahn A6 dient zum Oeffnen und Absperren einer Dampfleitung

Q für Dampfheizung.

Die Stellvorrichtung des Lüftungsschiebers M

veranschaulicht Fig.

4 in gröſserem Maſsstabe. Der Schieber M ist

an einer Kette m aufgehängt, welche über eine

Führungsrolle i und eine Kettenscheibe k läuft und an ihrem anderen Ende ein Gegengewicht g1 trägt. Auf der Achse

der Kettenscheibe k ist ein Zahntrieb h befestigt, in welches eine Zahnstange l eingreift, deren untere Verlängerung in das

Luftgehäuse a1

hineinragt und dort mit einer in dem letzteren befindlichen Membran cc verbunden ist. Neben der Zahnstange l ist der bereits oben erwähnte Hahn t angebracht, dessen gabelig gestalteter Griff um einen

an der Zahnstange l befestigten Stift l1 greift. Wird nun der

Tasterhahn A1 (Fig. 3)

geöffnet, so strömt die verdichtete Luft aus dem Rohre R durch die Leitung r1 nach dem Luftgehäuse a1 (Fig. 4), drückt hier die

Membran x und mit ihr die Zahnstange l nach oben und bewirkt dadurch die Drehung des Triebes

h und des Kettenrades k in der Richtung des Pfeiles, so daſs der Schieber M gehoben wird. Die Gröſse des Triebes h und der Kettenscheibe k

ist so gewählt, daſs bei der Hebung der Membran x von

der untersten in die oberste Lage auch der Schieber M

von seiner tiefsten in seine höchste Lage gehoben wird, und umgekehrt. Das Hochgehen

der Zahnstange l bewirkt aber auch das Umstellen des

Hahnes t, welcher vorher die Luftleitung s1 verschlossen hielt,

so daſs nunmehr ein

Theil der durch r1

strömenden Luft durch die Leitung s1 nach dem Anzeigeapparate B1 (Fig. 3) zurückströmen

kann. In das Rohr r1

ist unterhalb des Gehäuses a1 ein Hahn y eingeschaltet, damit die

Vorrichtung abgesperrt werden kann, wenn sie nicht von der Centralstelle aus

beeinfluſst werden soll.

Die Dreiwegehähne A1

A2

A3... und die

Anzeigeapparate B1

B2

B3... können, anstatt

einzeln angeordnet zu werden, zweckmäſsig auch zu je einem einzigen Apparate mit

einander vereinigt sein. Die Fig. 5 und 6 zeigen im Querschnitte

und in Vorderansicht einen solchen den Dreiwegehahn A1 und die Anzeigevorrichtung B1 enthaltenden

Apparat. Das Gehäuse b desselben ist über der

Hauptrohrleitung R an der Wand oder auf einem Tische

angebracht. Auf der Zweigstütze Rx des Rohres R ist der Dreiwegehahn A1 aufgeschraubt, dessen zweiter Weg mit der Leitung

r1 in Verbindung

steht und dessen dritter Weg Ax ins Freie führt. Der Griff des Hahnes A1 ist zu einem Taster c ausgebildet, Welcher durch eine am Gehäuse b befestigte Feder c1 stets nach oben gedrückt wird, dagegen in der

niedergedrückten (punktirten) Lage durch eine zweite an b befestigte und über die an c sitzende Nase

c2 greifende Feder

c3 festgehalten

wird. Hinter dem Rohre r1 ist auf dem Boden des Gehäuses b ein

Luftbalg b1 (oder ein

mit einer Membran versehenes Luftgehäuse) befestigt, in welchen die von der

Lüftungseinrichtung zurückführende Controlleitung s1 einmündet. Auf dem Balge b1 ist ein Halter b2 angebracht, der ein mit den

Bezeichnungen „zu“ und „offen“ (Fig. 6) versehenes

Anzeigeschild b3 trägt,

welches letztere in an dem Gehäuse b angebrachten

Führungen b4 auf und ab

beweglich ist, derart, daſs durch eine in b vorgesehene

entsprechende Oeffnung b5, je nachdem das Schild b3 sich in der unteren oder in der oberen Lage

befindet, die Bezeichnung „zu“ oder „offen“ von auſsen sichtbar wird.

Befindet sich der Taster c in der oberen Lage (Fig. 5), so ist

die Hauptleitung R verschlossen und es kann aus

derselben keine Luft in die Leitung r1 übertreten. Wird dagegen der Taster c niedergedrückt bis in die punktirte Lage, so strömt

die verdichtete Luft aus R nach der Leitung r1 und durch diese nach

dem Luftgehäuse a1

(Fig. 4),

bewirkt dort das Oeffnen des Schiebers M, sowie das

Umstellen des Hahnes t, strömt in Folge dessen durch

die jetzt geöffnete Controlleitung s1 nach dem Luftbalge b1 (Fig. 5), bläht denselben

auf und schiebt dadurch das Anzeigeschild b nach oben,

so daſs nunmehr durch die Oeffnung b5 die Bezeichnung „offen“ sichtbar ist.

Will man den Schieber M wieder schlieſsen, so drückt man

nur auf den Knopf der Feder c3. Dadurch wird der Taster c frei und geht in

Folge der Wirkung der Feder c1 wieder nach oben, wodurch die Leitung R

verschlossen, dagegen die Leitung r1 mit dem dritten Wege Ax des Hahnes A1 in Verbindung gebracht wird. Die vorher

in r gepreſste und bis nach a1 und b1 gelangte Luft strömt nun durch r1 zurück und entweicht durch Ax ins Freie, der

Schieber M und mit ihm die Zahnstange l senken sich wieder, da der Druck auf die Membran x aufgehört hat, der Hahn t wird wieder geschlossen und gleichzeitig hat sich auch der Luftbalg b1 wieder

zusammengezogen und das Anzeigeschild b3 niederbewegt, so daſs wieder die Bezeichnung

„zu“ sichtbar ist.

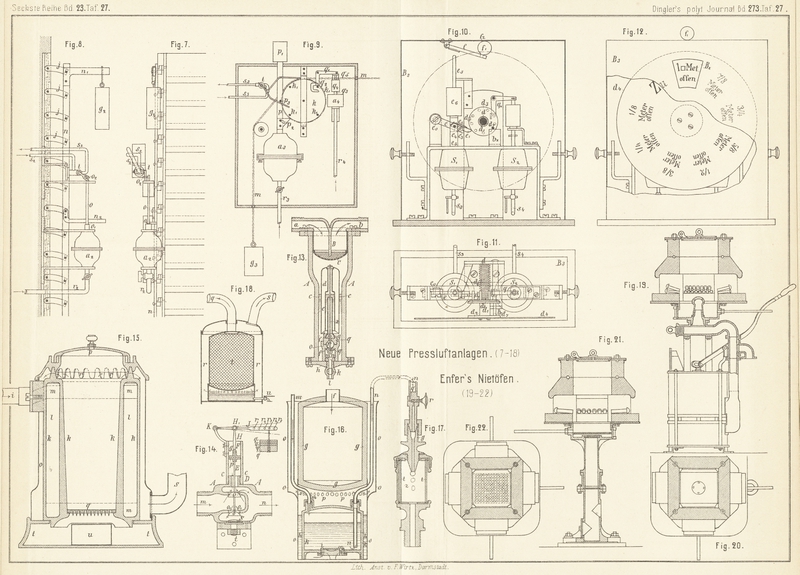

Die Fig. 7 und

8 zeigen

die Einrichtung zum Oeffnen und Schlieſsen einer Klappenjalousie N (Fig. 3) in Vorder- und

Seitenansicht. Die einzelnen Klappen der Jalousie sind mit Kurbeln j versehen, deren äuſsere Enden in einer

gemeinschaftlichen senkrechten Verbindungsstange n

drehbar befestigt sind, welche letztere zwei seitlich hervorstehende wagerechte Arme

n1 und n2 trägt. An den oberen

Arm n1 ist ein Gewicht

g2 angehängt,

welches bestrebt ist, die Stange n nach unten zu

drücken und dadurch die Jalousie zu schlieſsen. An der in dem Luftgehäuse a2 befindlichen Membran

ist das untere Ende der Stange o befestigt, welche mit

einem seitlichen Stifte o1 versehen ist, auf welchem der Arm n2 der Stange n aufruht;

um einen am oberen Ende der Stange o sitzenden zweiten

seitlichen Stift o2

greift der gabelförmige Griff des Hahnes t der

Controlleitung s2. Wird

der Dreiwegehahn A2

(Fig. 3),

welcher, wie auch der zugehörige Controlapparat B2

, die in den Fig. 5 und 6 dargestellte Ausführung

zeigt, durch Niederdrücken seines Taster griff es c

geöffnet, so strömt Luft durch die Leitung r2 nach dem Luftgehäuse a2 (Fig. 7 und 8), hebt die in demselben

befindliche Membran und mit ihr die Stange o hoch,

wodurch einestheils der Arm n2 und mit ihm die Stange n gehoben, die

Kurbeln j gedreht und die Klappen der Jalousie geöffnet

werden und anderentheils auch der Hahn t geöffnet wird.

Die Luft strömt in Folge dessen durch die Leitung s2 weiter nach dem Controlapparate B2 und stellt sein

Anzeigeschild b3 auf

„offen“. Wird der Hahn A2 wieder geschlossen, so bewirkt das Gewicht g2 das Schlieſsen der

Jalousie, sowie das Herabdrücken der Stange o und

dadurch das Schlieſsen des Hahnes t, und mittlerweile

hat sich auch der Controlapparat B2 wieder auf „zu“ eingestellt.

In Fig. 9 ist

eine Vorrichtung dargestellt, mittels welcher ein Lüftungsschieber O (Fig. 3) in verschiedenen

Höhenlagen festgestellt werden kann, und die Fig. 10, 11 und 12 veranschaulichen den

zugehörigen Controlapparat B3, welcher dem an der Centralstelle befindlichen Beamten die jeweilige

Höhenlage des Schiebers O anzeigt.

Das Kettenrad k (Fig. 9 und 3), über welches die den

Schieber O tragende Kette m läuft, ist mit einer von der Gröſse des Kettenrades im Verhältnisse zur

Hubhöhe des Schiebers abhängigen Anzahl, z.B. mit vier seitlichen Stiften k1

, versehen. An der mit der Membran des Luftgehäuses a3 verbundenen Stange

p, welche durch ein Gewicht p1 belastet ist, ist eine Nase p2 drehbar befestigt,

welche beim Aufwärtsgange der Stange p sich gegen einen

der Stifte k1 des

Kettenrades anlegt und das letztere um einen gewissen Betrag (hier um 90°) dreht,

wodurch der Schieber

O (Fig. 3) sich um ein

entsprechendes Stück abwärts bewegt, während beim Abwärtsgange der Stange p die Nase p2 an dem betreffenden Stifte k1 vorbeigleitet und das Kettenrad k nicht beeinfluſst. Das an der Kette m angehängte Gegengewicht g3 ist schwerer als der Schieber O und daher bestrebt, das Kettenrad k in der der Wirkung der Nase p2 entgegengesetzten Richtung zu drehen.

Um nun das Kettenrad und damit den Schieber in jeder ihm von der Nase p2 ertheilten Stellung

festzuhalten, ist ein Winkelhebel q1

q2 angeordnet, dessen

einer Arm q1 mit einer

Stange q3 drehbar

verbunden ist, welche in ein Luftgehäuse a4 hineinragt und dort entweder mit einer Membran

verbunden ist oder einen Kolben trägt. Die Stange q3 ist durch ein Gewicht q4 belastet, welches bestrebt ist, den Arm

q1 des Winkelhebels

stets gegen einen festen Anschlag q5 zu drücken. In dieser Lage des Winkelhebels, d.h.

wenn der Arm q1 des

letzteren an dem Anschlag q5 anliegt, liegt stets einer der Stifte k1 des Kettenrades k an

dem anderen Arm q2 des

Winkelhebels an, so daſs sich das Kettenrad nicht zurückdrehen kann, d.h. gesperrt

ist. Die Gröſse des Kettenrades k ist hier so gewählt,

daſs dasselbe zwei volle Umdrehungen machen muſs, bis der Schieber O von seiner höchsten in die tiefste Lage oder

umgekehrt befördert wird, so daſs, da das Kettenrad vier Stifte k1 besitzt, der

Schieber O in acht verschiedenen Höhenlagen

festgestellt werden kann. Der Controlhahn t ist,

ähnlich wie bei den vorigen Einrichtungen, neben der Stange p angeordnet und sein gabelförmiger Griff greift um einen an p sitzenden Stift p3. Das Luftgehäuse a3 steht durch die Rohrleitung r3 mit dem

Dreiwegehahne A3 (Fig. 3) und das

Luftgehäuse a4 durch

die Leitung r4 mit dem

Dreiwegehahne A4 in

Verbindung, und zwar dient der Hahn A3 nur zum Oeffnen und der Hahn A4 nur zum Schlieſsen

des Schiebers O. Wird der Hahn A3 geöffnet, so strömt Luft durch r3 nach dem Gehäuse a3 und hebt die Stange

p hoch, die Nase p2 erfaſst den zunächstliegenden k1 des Kettenrades k und dreht letzteres um 90°; hierbei bewegt sich der

über dem von der Nase p2 erfaſsten Stift k1 liegende Stift k1 gegen den Winkelhebel q1

q2, stöſst sodann an

den Arm q2 des

letzteren und dreht denselben so weit zur Seite, bis er an ihm vorbeigleiten kann,

worauf der Arm q2 unter

der Wirkung des Gewichtes q4 in seine senkrechte Lage zurückschwingt und nun den unter ihm liegenden

Stift k1 verhindert,

sich wieder zurückzubewegen. Dadurch ist der Schieber O

um den achten Theil seines Hubes gesenkt, d.h. geöffnet worden. Schlieſst man den

Hahn A3 nieder, so

strömt die in r3

gedrungene Luft ins Freie, die Stange p mit der Nase

p2 sinkt unter dem

Einflüsse des Gewichtes p1 herab, ohne das Kettenrad k zu bewegen, und

der Schieber O verharrt in der ihm ertheilten Lage.

Wird darauf der Hahn A3

abermals geöffnet, so wird das Kettenrad wieder um 90° gedreht und der Schieber O um ⅛ seines Hubes weiter geöffnet u.s.w. Soll der

Schieber O wieder geschlossen werden, so öffnet man den

Dreiwegehahn A4 (Fig. 3),

wodurch Luft durch r4

in das Gehäuse a4 (Fig. 9)

eintritt, die Stange q3

und den Arm q1 des

Winkelhebels hochhebt und den anderen Arm p2 des letzteren zur Seite bewegt, so daſs der an dem

Arme q2 anliegende

Stift k1 von demselben

abgleitet und das Kettenrad sich unter der Wirkung des Gewichtes g3 zurückdreht, bis der

nächste Stift k1 an q1 anliegt. Damit bei

diesem Zurückdrehen des Kettenrades k, wenn der

Winkelhebel q1

q2 zur Seite bewegt

ist, nicht auch der nächste Stift k1 bezieh. alle folgenden Stifte bis zum

vollständigen Schlusse des Schiebers O an dem Arme q2 vorbeigleiten

können, ist der Winkelhebel mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen.

Der in den Fig.

10, 11 und 12 veranschaulichte Controlapparat B3 ist folgendermaſsen eingerichtet. An einer um eine

feste wagerechte Achse d drehbaren Hülse d1 sind zwei kleine

Scheiben d2 und d3 befestigt, von denen

die äuſsere d2 ein

rundes Anzeigeschild d4

trägt, welches mit den aus Fig. 12 ersichtlichen

Bezeichnungen versehen ist, während an der inneren Scheibe d3 eine entsprechende Anzahl (hier neun)

wagerechter Stifte d5

angebracht sind. Seitwärts von der Achse d ist bei e0 ein einarmiger Hebel

e gelagert, dessen freies Ende eine drehbare Klinke

e1 trägt, welche

durch eine an e befestigte Feder e2 stets gegen einen

ebenfalls an e sitzenden Anschlagstift e3 gedrückt wird. Mit

dem Hebel e ist bei e4 die an der Membran des Luftgehäuses S1 befestigte und durch

ein Gewicht e6

belastete Stange e5

drehbar verbunden. Wird die Stange e5 durch Druck auf die Membran des Gehäuses S1 nach oben bewegt, so

erfaſst der Hebel e den zunächst liegenden Stift d5 der Scheibe d3 und dreht letztere

um einen bestimmten Betrag (hier um 1/9 einer Umdrehung), während beim Abwärtsgange der

Stange e5 die drehbare

Klinke e1 des Hebels

e an dem nächsten Stifte d5 vorbeigleitet, ohne die Scheibe d3 zu beeinflussen. Die

Scheibe d3 steht unter

dem Einflüsse einer mit dem einen Ende an d3 und mit dem anderen Ende an der festen Achse d befestigten Spiralfeder d6, welche die Scheibe d3 in der der Wirkung

des Hebels e entgegengesetzten Richtung zu drehen

sucht. Um die Scheibe d3 in jeder ihr von dem Hebel e ertheilten

Stellung festzuhalten, ist ein Sperrhebel qx angeordnet, gegen welchen sich in

dessen Normallage stets einer der Stifte d5 anlehnt, während der Sperrhebel, wenn er ausgelöst

ist, nur je einen Stift d5 an sich vorbeigleiten läſst. In das Luftgehäuse S1 des Hebels e mündet die von dem Controlhahne t (Fig. 9)

kommende Controlleitung s3 und in das Luftgehäuse S2 des Sperrhebels qx die gleich hinter dem Dreiwegehahne A4 von der Leitung r4 abgezweigte Leitung

s4 (Fig. 3). Das Gehäuse des

Controlapparates B3 ist

mit einem passenden Ausschnitte Bx (Fig. 12) versehen, durch

welchen stets eine der auf dem Anzeigeschilde d4 befindlichen (neun) Aufschriften von auſsen

sichtbar ist.

Ist der Schieber O vollständig geschlossen, so ist durch

den Ausschnitt Bx des

Anzeigeapparates B3 die

Bezeichnung „zu“ sichtbar. Drückt man nun den

Taster des Dreiwegehahnes A3 (Fig.

3) nieder, so wird der Schieber O um ⅛ seines

vollen Hubes, welcher in dem vorliegenden Beispiele 1m betragen soll, geöffnet und zugleich auch der Controlhahn t (Fig. 9) geöffnet. Die Luft

strömt nun weiter durch die Leitung s3 zum Gehäuse S1 (Fig. 10) und bewirkt die

Drehung der Stiftenscheibe d3 um 1/9-Umdrehung, wodurch hinter dem Ausschnitte Bx die folgende Aufschrift „⅛ Meter offen“ sichtbar wird. Wird der Hahn A3 wieder geschlossen,

so kehren die Stangen p (Fig. 9) und e5 (Fig. 10) in ihre

Anfangslage zurück und bei einer zweiten Oeffnung des Hahnes A3 wird der Schieber O um ein weiteres Achtel Meter geöffnet und in Folge

dessen die folgende Aufschrift „¼ Meter offen“

hinter den Ausschnitt Bx befördert. Ist auf diese Weise der Schieber O nach und nach vollständig geöffnet worden, so befindet sich der

Controlapparat B3 in

der in den Fig.

10 bis 12 gezeichneten Stellung, in welcher er „1 ⃞

Meter offen“ anzeigt (wobei angenommen ist,

daſs die Breite des Schiebers O ebenfalls 1m betrage). Würde nun der Hahn A3 nochmals geöffnet,

so würden der Stellapparat und der Controlapparat in der beschriebenen Weise weiter

arbeiten; der Stellapparat wäre aber nicht im Stande, an der Stellung des Schiebers

O noch etwas zu ändern, da derselbe schon

vollständig offen ist, während dagegen beim Controlapparate die folgende Bezeichnung

„zu“ zum Vorscheine käme, die der

Stellung des Schiebers nicht entspricht. Um eine solche falsche Angabe des

Controlapparates unmöglich zu machen, ist zwischen den Scheiben d2 und d3 (Fig. 10 und 11) ein

Anschlagstift d7 und an

dem Gestelle des Controlapparates ein fester Anschlag bx angeordnet. In der gezeichneten

Endstellung der Stiftenscheibe und des Anzeigeschildes stöſst der Stift d7 gegen den Anschlag

bx, und es ist

unmöglich, das Anzeigeschild in dieser Richtung noch weiter zu drehen. Soll der

Schieber O wieder zurückgestellt werden, so öffnet man

den Hahn A4 (Fig. 3). Die

Luft strömt dann zugleich durch die Leitung r4 zum Gehäuse a4 (Fig. 9), wo sie die

Auslösung des Sperrhebels q1

q2 und dadurch die

Zurückstellung des Schiebers O bewirkt, und durch die

Leitung s4 zum Gehäuse

S2 (Fig. 10), wo sie die

Auslösung des Sperrhebels qx und die Zurückstellung des Anzeigeschildes d4 veranlaſst. Die

Leitung s4 ist deshalb

schon gleich hinter dem Hahne A4 von der Leitung r4 abgezweigt und ihre Oeffnung nicht von dem

Sperrhebel q1

q2 (Fig. 9) abhängig gemacht,

weil für die Auslösung des letzteren so wenig Kraft erforderlich ist, daſs die

Auslösung bei Oeffnung des Hahnes A4 jedesmal sicher erfolgt. Aus diesem Grunde ist bei

der getroffenen Anordnung keine Gefahr vorhanden, daſs beim Zurückstellen des

Schiebers O der Controlapparat eine Stellung anzeigen

wird, die der Schieber nicht wirklich eingenommen hat.

Ist der Schieber O auf die beschriebene Weise wieder

vollständig geschlossen worden, wobei der Controlapparat B3

„zu“ anzeigt, so stöſst der Anschlagestift d7 gegen die andere

Seite des festen Anschlages bx. Es ist deshalb nicht möglich, bei etwaigem weiteren Oeffnen

des Hahnes A4 das

Anzeigeschild noch weiter zurückzustellen, wobei die Bezeichnung „1 ⃞ Meter offen“ sichtbar würde, die dem

geschlossenen Schieber O nicht entspräche.

Damit beim Oeffnen des Schiebers O nach einmal

stattgehabter Oeffnung des Hahnes A3 der letztere nicht eher wieder geöffnet wird, als

bis die Stange p mit der Nase p2 (Fig. 9) und die Stange e5 mit dem Hebel e (Fig. 10) sich wieder bis

unter die nächstfolgenden Stifte k1 bezieh. d5 gesenkt haben, ist an dem Controlapparate B3 eine Vorrichtung

angebracht, welche anzeigt, ob die Stange e5 sich in der gehobenen oder gesenkten Lage

befindet. Dieselbe besteht aus einem am Deckel des Apparates drehbar gelagerten

Hebel f, welcher an seinem freien Ende eine

Signalscheibe f1 trägt.

Wird die Stange e5 bei

geöffnetem Hahne A3

nach oben bewegt, so hebt sie den Hebel f empor und die

Scheibe f1, die durch

einen im Deckel vorgesehenen Schlitz f2 hindurchtritt, wird von auſsen sichtbar (Fig. 12). Nun

darf der Hahn A3 nicht

eher wieder geöffnet werden, als bis die Scheibe f1 sich wieder so weit gesenkt hat, daſs sie von

auſsen unsichtbar ist, denn erst dann ist die Stange e5 so weit zurückgegangen, daſs die Klinke

e1 unterhalb des

das nächste Mal von ihr zu erfassenden Stiftes d5 liegt. Da die Stange p des Stellapparates (Fig. 9) höchstens ebenso

viel Zeit braucht, um sich vollständig zu senken, als die Stange e5 des

Controlapparates, so dient das Verschwinden der Scheibe f1 auch gleichzeitig als Zeichen dafür,

daſs sich auch die Stange p mit der Nase p2 genügend gesenkt

hat, um bei Wiederöffnung des Hahnes A3 den nächsten Stift k1 des Kettenrades k erfassen zu können.

Die Kalt- und Warmschieber P und P1 (Fig. 3) sind mit derselben

Stell- und Controlvorrichtung versehen wie der Schieber M (Fig.

4); es ist hier einfach an die Kette m

anstatt des Gegengewichtes g1 der zweite Schieber P1 angehängt. Dagegen ist hier noch eine Einrichtung

getroffen, mittels welcher die Schieber P und P1, anstatt von Hand

mittels des Tasterhahnes A5 geöffnet und geschlossen zu werden, durch die in dem betreffenden Raume

herrschende Temperatur selbsthätig umgestellt werden. Zu diesem Zwecke ist das Rohr

R (Fig. 3) mit einem

Vierwegehahne C verbunden, dessen gegenüberliegender

Weg durch ein Rohr R1

mit der Rohrleitung r5

in Verbindung steht. Einer der zwischenliegenden Wege des Hahnes C ist durch ein Rohr R2 mit dem Rohre R1 verbunden und der vierte Weg R3 führt ins Freie. An

der Verbindungsstelle der Rohre R1 und r5 ist ein von Hand zu verstellender Hahn T angebracht Soll die Stellvorrichtung der Schieber PP1 durch einen Beamten

mittels des Tasterhahnes A5 bethätigt werden, so wird der Hahn T so gestellt, daſs

das Rohr R1 abgesperrt

ist, dagegen in der Leitung r5 Verbindung zwischen dem Hahne A5 und der Stellvorrichtung besteht. Soll dagegen die

letztere durch die Temperatur des betreffenden Raumes automatisch bethätigt werden,

so wird der Hahn T so gestellt, daſs er zwischen dem

Rohre R1 und der

Leitung r5 Verbindung

herstellt und den Theil r5

x der letzteren von der übrigen Leitung

r5 absperrt.

Der Vierwegehahn C bezieh. dessen Küken ist durch eine

Kette D0 mit einem

Uhrwerke D verbunden, welches mit einer Hemmvorrichtung

bekannter Construction versehen ist, die durch einen Elektromagneten ausgelöst

werden kann. Hat die Temperatur in dem betreffenden Raume den höchsten Grad der

Zulässigkeit erreicht, so wird durch ein Thermometer ein elektrischer Strom

geschlossen. In Folge dessen wird das Uhrwerk ausgelöst und dreht den Hahn C.

Die in dem betreffenden Raume herrschende Temperatur bewirkt selbsthätig den Einlaſs

der erforderlichen warmen oder kalten Luft bezieh. den Abschluſs derselben und

regelt demnach die Temperatur sich selbst. Das Uhrwerk wird bei jeder zweiten

Auslösung selbsthätig aufgezogen, indem durch ein von dem Rohre R1 abgezweigtes Rohr

r0 Luft zu einem

Luftgehäuse a0 (Fig. 3) geführt

wird, welche dort eine Zahnstange hochtreibt, die mittels eines Triebes und

Zahnrades das Aufziehen des Uhrwerkes bewirkt.

Die an der Hand der Fig. 4 für den Lüftungsschieber M

beschriebene Stellvorrichtung ist in Fig. 3 rechts oben auch

zum Oeffnen und Schlieſsen einer für Dampfheizung bestimmten Dampfleitung Q angewendet. Der Zahntrieb h (Fig.

4) ist hier auf der Achse eines in die Dampfleitung Q eingeschalteten Hahnes Q1 befestigt, so daſs der letztere durch

Oeffnen und Schlieſsen des Dreiwegehahnes A6 und dadurch bewirktes Heben und Senken der

Zahnstange l geöffnet und verschlossen werden kann,

wobei der jedesmalige Stand des Hahnes Q1 durch den Controlapparat B5, ebenso wie dies für den Schieber M beschrieben wurde, angezeigt wird.

Der die Hauptrohrleitung R speisende Betriebskessel K (Fig. 3) ist mit Luft

gefüllt, welche stets unter einem gewissen mäſsigen Drucke steht. Um diesen zum

Betriebe der verschiedenen oben beschriebenen Apparate erforderlichen Druck stets in

dem Kessel K zu erhalten, steht derselbe durch eine

Rohrleitung K1

L2

, in welche ein Druckminderungsventil V eingeschaltet ist, mit einem Hochdruckkessel L in Verbindung, welcher mit sehr hochgespannter Luft

gefüllt ist. Der Kessel L ist mit einem Ventile L1 versehen, von

welchem aus das Rohr L2

nach dem Minderungsventile V führt.

Diese Anlage ist in Zusammenhang mit einem eigenen Luftkessel beschrieben und

dargestellt, um deren Unabhängigkeit von einer Luftleitung darzustellen. Naturgemäſs

ist für eine derartige Anlage, welche sich auf den Bereich eines gröſseren Hauses erstrecken

soll, die allgemeine öffentliche Luftleitung keine Vorbedingung.

Für die Verwendung der Preſsluft und deren Fortleitung auf gröſsere Entfernungen

haben sich besondere Einrichtungen nothwendig gemacht, auf welche bereits in dem

Aufsatze in D. p. J. 1889 272 * 204 hingewiesen wurde. Genauere Angaben über diese Einrichtungen,

von deren sorgfältiger Anordnung der Wirkungsgrad der Anlage wesentlich abhängt,

finden sich in der Popp'schen Patentschrift Nr.

47546.

Wenn man verdichtete Luft oder Dampf durch Leitungen nach den Wohnungen einer Stadt

leiten will, so ist es zunächst erforderlich, daſs der Admissionsdruck selbsthätig

je nach Bedarf geregelt werden kann. Das Condensationswasser muſs aus diesen

Flüssigkeiten auſserdem fortgeschafft werden, bevor sie an der Gebrauchsstelle

ankommen. Um nun insbesondere bei verdichteter Luft einen gröſseren Nutzeffect zu

erhalten, ist es nothwendig, daſs sie zuvor auf irgend eine Weise selbsthätig

erwärmt wird, und zwar muſs die auf die Luft bei ihrer Fortleitung zu übertragende

Wärme so lange einwirken, als die Luft gebraucht wird.

Fig. 13

stellt einen selbsthätigen Wasserableiter dar. Die Luft tritt in diesen Apparat bei

a ein, stöſst sich an der Wand B des Behälters A und

streift das mitgeführte Wasser an dem Metallgewebe C

ab. Das Wasser flieſst durch das Gewebe ab, auf diesem bleiben aber feste Körper,

die geeignet wären, die Leitungen und die Ventile zu verstopfen, liegen. Im unteren

Theile c des Behälters sammelt sich das Wasser. Der an

A angeschraubte Boden h trägt ein mittels Hahnes k verschlieſsbares

Rohr l. Dasselbe ist am oberen Ende mit einem

Ringansatze m versehen, an welchem ein kleiner Cylinder

n geschraubt werden kann, dessen oberer Theil o einen kugeligen Hohlraum enthält. Am oberen und am

unteren Theile dieses Raumes befinden sich zwei runde Oeffnungen q, die den beiden Kegelventilen f als Sitz dienen. Letztere sind durch eine Stange x mit einander verbunden, deren obere Verlängerung mit einem Schwimmer d aus Holz oder Kork verbunden ist. Die Ventilstange

x ist in der Decke des centralen Rohres e geführt, dessen unterer erweiterter Theil kleine

Löcher g enthält. Das in c

gesammelte und unter dem Drucke der verdichteten Luft stehende Wasser übt auf den

oberen Theil des Ventiles f einen Druck aus, der das

Ventil zu schlieſsen strebt. Ein gleicher Druck in entgegengesetzter Richtung wird

auf das untere Ventil f durch das Wasser ausgeübt, das

durch i zutreten kann. Da die beiden Drucke sich

gegenseitig aufheben, so findet eine Oeffnung der Ventile nicht statt. Wenn aber der

Wasserstand steigt, so wird der Schwimmer gehoben, die Ventile f werden durch die Stange cc geöffnet und die Verbindung zwischen dem Behälter A und dem Abfluſsrohre l

wird hergestellt. Das Wasser flieſst nun so lange ab, bis der Spiegel so weit sinkt,

daſs der Schwimmer d seine frühere Stellung wieder einnimmt und die

Ventile f auf ihren Sitz zurückfallen. Ein Hahn k am Abfluſsrohre l

gestattet Oeffnen und Schlieſsen desselben.

Fig. 14 zeigt

eine Vorrichtung mit entlastetem Ventil zur selbsthätigen Regulirung des Volumens

und des Druckes der zu vertheilenden Luft.

Die Vorrichtung enthält ein Ventilgehäuse A mit zwei

Rohrstutzen m und n und

zwei Ventilsitzen. Oben bei D ist ein Cylinder c an das Ventilgehäuse geschraubt. In diesem Cylinder

ist ein Kolben p mit einer Stange E beweglich, an welcher die beiden Ventile o sitzen. Die Stange E

führt durch den Kolben p hindurch und steht oben bei

F durch einen Bolzen g

mit einer Stange H in Verbindung, die bei H1 an dem Hebel J angreift, der am Halter K drehbar ist. Der Hebel J ist durch ein

Gegengewicht q belastet und enthält eine Anzahl von

Bohrungen r1

r2

r3

r4 zum Einhängen des

Gewichtes, das man durch Auflegen von Scheiben q1 beschweren kann. Je nachdem man das Gewicht q bei r oder r4 anhängt oder

Scheiben auflegt oder entfernt, erhält man einen mehr oder minder starken, vorher

bestimmten Druck. Wenn z.B. Luft mit einer Spannung von 4at bei m eintritt und

das Gewicht q bei r4 aufgehängt ist, so würde der Kolben p mit einem Gewichte belastet werden, das einem

nothwendigen Drucke von 3at am Austritte n entspricht, und das die Ventile o wenig von ihrem Sitze abgerückt halten würde und ein

Volumen Luft durchströmen lieſse, das genau der Austrittsmenge bei n entspricht, wobei die Spannung am Austritte auf 3at erhalten würde.

Falls die Spannung der verdichteten Luft am Eintritte m

vermindert werden sollte, so vermindert sich der auf den Kolben p wirkende Druck ebenfalls und das Gegengewicht q wirkt dann durch die Stange H auf den Kolben und auf die Ventilstange E,

so daſs die Ventile sich entsprechend der Abnahme des auf den Kolben p entfallenden Druckes senken. Die Ventile vergröſsern

dann den Durchlaſs, und indem ein gröſseres Volumen Luft durchströmt, wird die

Spannung constant erhalten. Die beiden Ventile sind dadurch entlastet, daſs sie ihre

obere und untere Fläche dem Luftdrucke darbieten; man vermeidet dadurch einen aus

einem Druckunterschiede sich ergebenden Belastungswechsel. Es genügt demnach die

Verlegung des Gegengewichtes q, um in der Leitung eine

bestimmte Menge Luft mit constantem Drucke zur Vertheilung zu bringen.

In der Fig. 15

ist ein Ofen zum Heizen der verdichteten Luft dargestellt. Durch Rohr i wird die verdichtete Luft eingeführt; dieselbe strömt

durch die Kanäle l von oben abwärts und von unten

aufwärts durch die Kanäle m und weiter durch Rohr n unmittelbar nach dem Motor. Die Kanäle l sind von einem Guſseisenmantel k umgeben, der auf einem Untersatze l angeordnet ist, und das Ganze umschlieſst ein Blechmantel o, der oben einen Deckel p

trägt. Nach Abnahme dieses Deckels wird von oben der Brennstoff eingeführt. Derselbe

schichtet sich auf dem Roste q auf, während die Asche

in den im Untersatze t gebildeten Aschenkasten fällt.

Die vom Herdfeuer aufsteigende Wärme erhitzt die Luft bei ihrem Durchgange durch die

erhitzten Kanäle, welche selbst von beiden Seiten her erwärmt werden, und zwar

zunächst von innen her und dann durch die Heizgase, welche durch die Oeffnungen r zwischen dem Guſsmantel und dem Blechmantel

fortströmen, bevor sie in den Abzug S gelangen.

Fig. 16 zeigt

einen Apparat zum ununterbrochenen und selbsthätigen Schmieren des Motors. Der

Apparat enthält ein Blechgefäſs o von cylindrischer

Form, das oben offen ist. Die vom Motor abströmende Luft, die beständig Oel mit sich

führt, tritt durch Rohr f in einen Raum g ein, der von Filz und Metallgewebe umgeben ist und

das Oel aus dem Luftstrome zurückhält. Die Luft strömt also gereinigt durch das

Metallgewebe. Das Oel tropft durch das Filter und sammelt sich gereinigt im tiefsten

Theile h des Gefäſses o.

In o taucht ein zweiter Behälter k in das Oel ein, und an den Deckel dieses Behälters

sind zwei kleine Röhren m und n angelöthet. Das Rohr n hat Anschluſs an das

Schmiergefäſs z, das auf das zu schmierende Organ

geschraubt wird, während das Rohr m an die Luft-,

Dampf- oder Gasleitung sich anschlieſst, die diese Flüssigkeiten unter Druck den

Motoren zuführt. Unten im Behälter befindet sich ein aus einer Stahlfeder i gebildetes Ventil, das geschlossen ist, wenn der

Druck durch das Rohr m kommt und auf die Oberfläche des

Oeles sich überträgt. Dies Ventil öffnet sich aber, wenn ein Vacuum durch Ansaugen

im Behälter k erzeugt wird. Schlieſst man den Hahn, der

vor dem Rohre m der Vertheilungszuleitung für Luft und

Dampf angeordnet ist, so macht der Motor immer noch einige Umdrehungen und wirkt

dann wie eine Pumpe. Er erzeugt dadurch ein theilweises Vacuum in dem Behälter k, durch den Gegendruck öffnet sich das Ventil und

dadurch wird Oel in den Behälter k angesaugt. Setzt man

dann den Motor wieder in Gang, indem man den Einlaſshahn für die verdichtete Luft

öffnet, so pflanzt sich dieser Druck zugleich auf die Oberfläche des Oeles im

Behälter k fort und das Oel tritt dann durch das Rohr

n in das Schmiergefäſs z (Fig.

17) über und schmiert den betreffenden Theil. Das Oel wird dem Gefäſse z durch Rohr n, also unter

Druck zugeführt. Durch Einstellen der Schraube r kann

man die Oelzufuhr nach z regeln, andererseits läſst

sich durch den Glascylinder t die Zuführung

beobachten.

Zur Gesammteinrichtung gehört endlich noch eine Vorrichtung zum Reinigen und zur

Benutzung von abströmender Luft (Fig. 18). Bei q tritt die Luft in diese Vorrichtung ein und bei s entweicht sie aus derselben, nachdem sie einen

Behälter r durchströmt hat, der eine Filterhülle t aus Filz und Metallgewebe enthält. Das von der Luft

mitgeführte Wasser oder

Oel wird in diesem Filter t zurückgelassen und sammelt

sich allmählich am Boden des Behälters, von welchem es mittels Ablaſshahnes u abgelassen werden kann.