| Titel: | Neues im Hochbauwesen. |

| Fundstelle: | Band 273, Jahrgang 1889, S. 577 |

| Download: | XML |

Neues im Hochbauwesen.

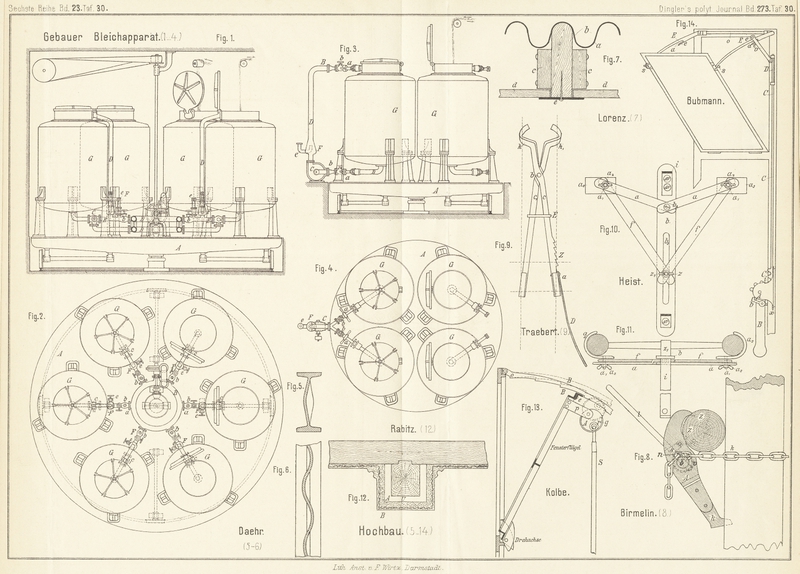

Patentklasse 37. Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Neues im Hochbauwesen.

Die weit gehende Verwendung von Eisen, namentlich in der Gestalt eiserner Träger im

Hochbau hat die Ausbildung besonderer Formen für den Eisenbau hervorgebracht.

Besonders wird darauf Bedacht genommen, die eisernen Träger unter Sicherung gröſster

Tragfähigkeit möglichst leicht herzustellen. Unter diesem Gesichtspunkte ist die

Herstellung eiserner Träger mit wellenförmig ausgebauchtem Stege nach dem Patent von

W. Daehr in Berlin (* D. R. P. Nr. 46414 vom 20.

April 1888) beachtenswerth. Fig. 5 und 6 zeigen das Profil eines

Trägers von 50cm Höhe mit wellenförmig

ausgebauchtem Stege von 7mm Stärke in der Mitte

und 8mm Stärke an den Flanschen dargestellt. Die

Ausbauchung bezieh. Entfernung der äuſsersten Faser von der senkrechten

Symmetrieachse des Profils beträgt bei einer Wellenlänge von

b=\frac{H}{2}=\frac{50}{2}=25^{cm} rund 2cm,2 und nimmt nach den Flanschen zu allmählich

ab, bis sie zuletzt ganz verschwindet, um den Steg in alter Weise in die Flanschen

übergehen zu lassen. Die Knickfestigkeit des Profils ist gleich derjenigen des

früheren mit 18mm Stegstärke.

Die Verringerung des Gewichtes beträgt rund 27,7 Proc., die Materialersparniſs aber

selbst nach Abzug desjenigen Theiles, der durch die Verringerung des

Widerstandsmoments gegen Biegung als aufgehoben betrachtet werden muſs, immer noch

12,5 Proc. des Gesammtgewichtes des früheren Profils.

Das Profil ist mit Rücksicht auf die Wiederverwendung der alten Walzen in seiner

ganzen Höhe um 18 – 8 = 10mm geschwächt gedacht,

weil alsdann die Ränder der alten Walzen nur um je

\frac{10}{2}=5^{mm} abgedreht zu werden brauchen, um für die

Herstellung des neuen Profils verwendbar gemacht zu werden.

Für die Herstellung der wellenförmigen Ausbauchung des mit einer gleichmäſsigen

Stärke von 8mm ausgewalzten Steges und der

Verringerung seiner Stärke nach der Mitte zu, entsprechend der Ausbauchung bis auf

7mm, ist dann nur noch für jede Walzenstraſse

ein neues Walzenpaar erforderlich, dessen Beschaffung die Gesammtherstellungskosten

nur um ein Geringes erhöhen kann.

Es muſs hier jedoch noch hervorgehoben werden, daſs die Materialersparniſs sich noch

um rund 1,5 Proc. gröſser ergibt, wenn man die Ansehen in alter Breite stehen läſst,

d.h. also, die in die Walzen eingeschliffenen Profile derselben unter gleichzeitiger

Abdrehung der Walzenränder um das gleiche Maſs vertieft, um welches der

Randhalbmesser verkürzt wird.

Bei unveränderten Flanschen berechnet sich die Verringerung des Widerstandsmoments

des ganzen Profils zu rund 10 Proc., diejenige des Gewichtes zu rund 23,9 Proc., die

Materialersparniſs am ganzen Profil mithin zu rund 13,9 Proc.

Noch günstiger stellt sich die Materialersparniſs, wenn es möglich ist, die Flanschen

um je 3mm zu verstärken. Das Widerstandsmoment

bleibt dann nur noch um 2,6 Proc. hinter dem früheren zurück, und die

Materialersparniſs berechnet sich zu rund 18 Proc.

Ferner ist noch darauf hinzuweisen, daſs mit der jetzt für den Steg gefundenen Form

zugleich ein Mittel gegeben ist, Profile von noch gröſserer Höhe, als bisher üblich,

hinsichtlich der Materialausnutzung zweckmäſsig herzustellen.

Um den Uebelstand eiserner Wellblechdächer, das Abtropfen, zu beseitigen, bringt W. Lorenz in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 46178 vom 19.

Juli 1888) eine Verkleidung an, welche völlig aus Abfallholz nur durch Nagelung

hergestellt werden kann.

In die Wellen a des Daches (Fig. 7) werden in gewissen

Abständen (etwa 1m,5) Träger b eingepaſst. Dieselben sind aus einzelnen stumpf gegen

einander stoſsenden Stücken gebildet, welche auf beiden Seiten mit Latten cc, von unten mit einem rechts und links vorstehenden

Bandeisen e so benagelt sind, daſs ein

zusammenhängender Bogen gebildet ist, welcher sich frei, ohne jede Befestigung oder

Verbindung, mit dem Wellblech oder dessen Verstrebung gegen die Auflager des Daches

stützt und in sich stark genug ist, die Verkleidung zu tragen. Diese besteht aus

Brettern d, welche in die zwischen den Latten cc und Bandeisen e

gebildeten Nuthen eingeschoben werden, bis die Wölbung des Daches bis oben hin damit

geschlossen bezieh. verkleidet ist. Eine Befestigung dieser Bretter oder Verkleidung

ist nicht erforderlich. Des besseren Aussehens halber wird die untere sichtbare

Fläche mit hellem, eventuell mit feuersicherem Anstrich versehen. Der Zwischenraum

zwischen Wellblech und Verkleidung kann nach Bedarf mit schlechten Wärmeleitern,

z.B. Schlackenwolle oder ariderem Materiale, ausgefüllt werden.

So wenig Eingang in die Praxis die Verwendung von Baugerüsthaltern, welche eine

gröſsere Sicherung der Gerüste, wie auch deren leichteren und billigeren Aufbau

bezwecken, auch gefunden hat, so werden doch immer neue Formen für dieselben in

Vorschlag gebracht, da thatsächlich ein Bedürfniſs nach einem solchen Halter

vorliegen soll.

K. Birmelin in Lörrach, Bayern (* D. R. P. Nr. 45871 vom

23. Mai 1888) bringt die in Fig. 8 dargestellte

Einrichtung in Vorschlag, um die stehenden und liegenden Stangen rasch, fest und

sicher zu verbinden, deren böswillige Entfernung durch Anwendung eines Gesperres

verhindert wird, dessen Handhebel b deshalb abnehmbar

ist.

In einem gabelförmigen Guſsstück A, das unten in den

stählernen Haken h endigt und dessen Spitzen mit je zwei Zähnen zz ausgerüstet sind, ist ein schmiedeeiserner oder

stählerner Bolzen b drehbar angeordnet, mit dem ein

fein gezahntes Sperrrad r fest verbunden ist, und

dessen verstärkter mittlerer Theil eine Durchbohrung zeigt, in welche ein Handhebel

l eingesteckt werden kann. Auſserdem ist an dem

Bolzen b einerseits mittels einer eingeschraubten Oese

eine Kette k befestigt, die, nachdem das starre Stück

A mit dem Haken h in

die stehende Gerüststange eingeschlagen worden, um diese herumgeschlungen und in

eine am anderen Ende des Bolzens angebrachte, entsprechend geformte Nase n derart eingehängt wird, daſs die liegende Stange auf

dieselbe zu ruhen kommt. Bewegt man nun den Handhebel nach unten zu, so wird der

Bolzen gedreht und die Kette auf ihn aufgewickelt; der Obertheil des Stückes A faſst in der Folge die liegende Stange mit den Zähnen

z und drückt sie fest an die stehende an.

Zur Verhinderung des Zurückdrehens ist in dem Stücke A

die Sperrklinke s angebracht, die in das Sperrrad r einfällt.

Der in Fig. 9

abgebildete Gerüsthalter von Fr. Traebert in Rathenow

(* D. R. P. Nr. 48112 vom 6. Februar 1889) hat die Form einer Zange, bei welcher die

zu den Schenkeln CC1

rechtwinkelig stehende Klaue kk1 den senkrechten Gerüstbaum umfaſst und mit den an

den Innenseiten der Klaue befindlichen Dornen sich fest in den Gerüstbaum eindrückt,

wenn der auf den Schenkeln CC1 verschiebbare Spannring E angezogen wird,

welcher auch das selbsthätige Oeffnen der Klaue verhindert. Die Schenkel CC1 sind am unteren

Ende aufwärts gebogen, zum Zwecke, das Querholz aufzunehmen. Das Herausfallen der

Querhölzer aus dem aufgebogenen Theile der Schenkel CC1 wird durch eine Schlieſsvorrichtung

verhindert, bestehend aus einem an dem Schenkel C bei

a drehbar befestigten federnden Eisenstabe D, welcher in den geahnten Theil z des Schenkels C,

entsprechend der Stärke der Querhölzer, eingestellt werden kann. Nahe an dem

Drehbolzen a schlieſst der Stab D sich der Biegung des Schenkels C an,

während er nach dem anderen Ende eine nach auſsen geschweifte Form erhält, damit er

keim Eindrücken in den gezahnten Theil z auch an dem

Gerüstbaum seitlich vorbeikommen kann.

Die Handgriffe bei Anwendung des Gerüsthalters sind sehr einfach, derselbe wird an

den Schenkeln erfaſst und das Oeffnen der Klaue durch Drehen der Schenkel CC1 um den Bolzen b bewirkt, dann die Klaue um den Gerüstbaum gelegt und

nun der Spannring angezogen. Wenn die Klaue festsitzt, wird das Querholz in den

aufgebogenen Theil der Schenkel gelegt, der Stab D über

das Querholz genommen und unter einen Zahn z

gedrückt.

Bei Leitergerüstträgern werden meist zwei Klauen mittels Schraube gegen die

Leiterstange gepreſst, wobei eine Parallelführung der angewendeten zwei Träger

mittels eines Scherenkreuzes vermittelt wird.

Durch Anwendung zweier Träger wird die Vorrichtung aber sehr unhandlich, auch ist das

Schrauben umständlich. Durch die Erfindung von W. Heist

in Edenkoben, Rheinpfalz (* D. R. P. Nr. 47202 vom 24. April 1888) soll nur ein

Leitergerüstträger geschaffen werden, welcher möglichst leicht herzustellen, einfach

zu handhaben ist und sich selbsthätig befestigt. Die Anordnung ist in Fig. 10 und

11

dargestellt.

Auf der Eisenschiene b sind um b2 drehbar die beiden Schenkel a befestigt. Erstere ist auſserdem mit einem Schlitz

b3 versehen, in

welchem ein Klötzchen mit Zapfen z auf- und abschiebbar

ist. Letzterer verbindet die einen Enden der beiden Streben f mit einander, deren andere Enden mit denen der Schenkel a durch Bolzen a1 verbunden sind. Durch Flügelmuttern z2 bezieh. a2 können die

verschiedenen Stellungen der Schenkel bezieh. Streben festgestellt werden. Auſserdem

ist mit Zapfen z der Leitersproſshaken z1 in Verbindung,

während mit dem Bolzen a1 die Leiterbaumhaken a3, welche innen mit Spitzen versehen sind, die beim

Gebrauche in den Leiterbaum eingreifen, verbunden sind. Am oberen Theile der

Eisenschiene b ist eine zweite wagerechte Schiene i befestigt, welche, da die Leiter gewöhnlich schräg

steht, gegen die Schiene b etwas geneigt ist. Diese

Schiene i wird durch Strebe k getragen und ist vorn rechtwinkelig abgebogen, damit, wenn die Bretter

daraufgelegt werden, dieselben gegen Herausfallen gesichert sind.

Die Vorrichtung wird beim Gebrauche mit dem Leitersproſshaken z1 in die entsprechende Sprosse eingehängt

und durch die eigene Schwere gleitet nun Schiene b

mittels Schlitzes b3 an

dem Zapfen z nach abwärts, was zur Folge hat, daſs die

Leiterbaumhaken a3 sich

fest gegen die Leiterbäume drücken, so daſs ihre Spitzen in dieselben eingreifen.

Nach dem Einhängen können dann die Schrauben z2

a2 angezogen

werden.

Zur gröſseren Sicherheit bei höheren Gerüsten wird die folgende Einrichtung

verwendet. Schiene i erhält an ihrem äuſseren Ende eine

Bohrung, in welche eine Stange mittels ihres Zapfens eingesteckt und durch

Einschieben eines Riegels in ein Oehr festgehalten wird. Am oberen Ende der Stange

ist eine Kette angebracht, welche um die gegenüberliegende Leitersprosse gewunden

und dann eingehakt wird. Am inneren Theile der Stange ist eine Schiene befestigt,

zwischen welche und die Stange ein Brett eingeschoben und dadurch eine Rückwand

gebildet wird.

Die unter dem Namen Rabitzputz allgemeiner bekannte und

in der Neuzeit wohl bei Ausführung feuersicherer Bauten stets angewandte Bekleidung

der Wände und Zwischendecken mit Drahtgewebe, auf welches geputzt wird, hat durch

den Erfinder C. Rabitz in Berlin (* D. R. P. Nr. 46887

vom 22. März 1888) eine weitere Ausbildung erfahren. Die Benutzung von Putz mit

Putzträgern aus Drahtgewebe zur Bekleidung von Wänden, Säulen, Röhren, Kesseln

u.s.w. unter Belassung von isolirenden Luftschichten hat sich als sehr feuersicher

erwiesen, so lange nicht durch irgend welche gewaltthätigen Eingriffe eine

Beschädigung des Putzes stattfindet. Tritt aber ein solcher Fall ein und wird

hierdurch ein Theil des Mörtelbewurfes zertrümmert, so kann die Flamme, selbst wenn

das Drahtgewebe hierbei nicht mit zerrissen wurde, durch die weiten Maschen

desselben hindurch nunmehr unbehindert an die zu schützende Säule, Wand o. dgl.

schlagen.

Ferner hat es sich hierbei herausgestellt, daſs es praktisch Schwierigkeiten bietet,

dem zum Theil durch das Drahtgewebe hindurchgedrückten Mörtel durchweg eine gleiche

Dicke zu geben, so daſs also auch die Isolirschicht eine ungleichmäſsige Weite

zeigt, was naturgemäſs auch einen ungleichmäſsigen Feuerschutz mit sich bringt.

Dieser unsicheren Wirkung soll nun dadurch abgeholfen werden, daſs die Mörtelschicht

nach innen zu durch eine Drahtgaze begrenzt wird, so daſs einerseits beim

Durchdrücken durch das äuſsere weitmaschige Drahtgewebe der Mörtel nicht in den

Isolirraum hinabfallen kann, sondern eine ganz gleichmäſsig starke Schicht entsteht,

und andererseits selbst in dem Falle, wo die Mörtelschicht durch Gewalt eine

Zertrümmerung erfährt, die Flamme doch nicht an den zu schützenden

Bauconstructionstheil gelangen kann, da die ganze freimaschige Drahtgaze ein

Hindurchschlagen der Flamme wirksam verhindert, wie dies von den Sicherheitslampen

für Bergwerke, Gasfabriken u.s.w. her bekannt ist.

Die neue, durchaus feuerfeste Ummantelung kennzeichnet sich also dadurch, daſs der zu

schützende Eisen- oder Holzconstructionstheil, z.B. eine Säule, in einem Abstande

von 3 bis 4cm zunächst mit einem Mantel von

Drahtgaze umgeben wird. In einem weiteren Abstande von 3 bis 4cm wird dann erst das als eigentlicher Putzträger

dienende Drahtgewebe von etwa 2cm Maschenweite

angebracht.

Der Raum zwischen der Drahtgaze und dem grobmaschigen Traggewebe wird von unten auf

mit Mörtel aus Cement mit Grand, Salz oder Blutlaugensalz oder mit Mörtel von Gyps,

Kalk, Grand, Salz, Chamottemehl u.s.w. ausgetragen und das Traggewebe hierbei

gleichzeitig mit verputzt.

Die feinmaschige Drahtgaze A ist gemäſs Fig. 12 in einem Abstande

von etwa 3 bis 4cm von dem Unterzuge U angeordnet. Diese Drahtgaze wird in gleichem Abstande

von dem grobmaschigen Drahtgewebe B umgeben, welches

als eigentlicher Putzträger dient. Der Raum zwischen der Drahtgaze A und dem Drahtgewebe B

wird mit Mörtel ausgefüllt, dieser wird auch gleichseitig auſsen auf das Drahtgewebe

B in geeignet dicker Lage aufgetragen und die

Oberfläche desselben entweder glatt geputzt oder bei Säulen durch Anwendung

geeigneter Schablonen, welche sich oben und unten an Lehren führen, auch gleich ein

architektonisches Fuſsgesims oder ein einfaches Capital hergestellt bezieh. bei den Unterzügen eine

geeignete Profilirung der Ecken und Kanten mit ausgezogen.

Es läſst sich auf diese Weise der Ummantelung das Aussehen eines architektonisch

gegliederten massiven Unterzuges bezieh. einer Säule geben und somit neben der

Erzielung eines feuerfesten Schutzes gleichzeitig auch die unästhetische Wirkung

umgehen, welche z.B. eine dünne eiserne Säule als Stütze schwerer Gebälke

darbietet.

Selbst wenn durch einen gewaltthätigen Eingriff der Mörtel zum Theil heruntergerissen

wird, kann die Flamme doch niemals bis an den zu schützenden Bauconstructionstheil

heranzüngeln, da die feine Drahtgaze A dies in der von

den Sicherheitslampen für Bergwerke, Gasfabriken u.s.w. her bekannten Weise

unbedingt verhindert.

Statt der Verblendziegel schlägt A. Böckel in Erfurt

gemäſs der Patentschrift Nr. 47018 eiserne hohle Ziegel vor, welche auf den beiden

Lagerflächen mit Löchern bezieh. Hohlzapfen versehen sind, um durch das Einpressen

derselben die Verbindung zu sichern.

Das so vielfach bearbeitete Problem der Herstellung eines dichten Schlusses von

Fenstern und Thüren wird neuerdings wieder in eigenartiger Weise zu lösen gesucht.

A. Kersten in Hannover (* D. R. P. Nr. 46379 vom 1.

April 1888) will den Abschluſs dadurch bewirken, daſs Façoneisen sich gegen

einklemmen. Nur die Façoneisen auf dem einen Theile des Fensters sind starr und

unbeweglich befestigt, die anderen dagegen beweglich und elastisch auf dem anderen

Theile des Fensters derartig befestigt, daſs sich beim Schlieſsen des Fensters die

elastischen Façoneisen gegen die starren pressen und die Fugen dadurch immer

schützen und decken, auch wenn eine Verschiebung durch Verziehen der Rahmenhölzer

eingetreten ist. Die beweglichen Façoneisen sind dabei entweder in sich federnd

construirt, oder sie sind um Endzapfen drehbar und mittels besonders angeordneter

Federn an willkürlicher Drehung gehindert.

Derselbe Erfinder verhindert bei einer anderen Ausführung (* D. R. P. Nr. 46602 vom

21. Januar 1888) die Bildung von Spalten durch Anwendung von zapfenartig in den

gegenüber liegenden Rahmen eingreifende Leisten.

Der Verschluſs und die Verstellung von Oberlichtfenstern mit wagerechter Drehachse

wird nach der Construction von F. Kolbe und Comp. in

Braunschweig (* D. R. P. Nr. 47654 vom 25. Juli 1888) bewirkt gemäſs Fig. 13 durch einen am

Fensterrahmen drehbar befestigten gezahnten Bügel B,

der sich durch sein eigenes Gewicht mit seinem ersten Zahn o über eine am Fensterflügel befestigte Nase e legt. Der Fensterflügel läſst sich öffnen, wenn dieser Bügel angehoben

und dadurch die Nase e von dem Zahn o frei wird, so daſs der Fensterflügel ohne Hinderniſs

sich unter dem Bügel bewegen läſst.

Das Anheben des Bügels wird bewirkt durch Drehung der zwischen zwei an dem Fensterflügel

angenieteten Lappen pp drehbar gelagerten excentrischen

Scheibe A in ihre höchste Stellung. Zum Anheben bezieh.

Drehen dieser Scheibe bedient man sich einer Stange s

mit angebogenem Haken, welcher in das Auge r gebracht

wird. Hat nun die Scheibe und der Bügel die punktirte Lage angenommen, so läſst sich

der Fensterflügel um seine Drehachse, durch die Stange s gelenkt, frei unter den Zähnen des Verschluſs- bezieh. Verstellbügels so

weit fortbewegen, bis ein am Fensterflügel in der Nähe der Drehachse angenieteter

Winkel von dem Fensterrahmen an der weiteren Bewegung gehindert wird. Da bei diesem

Vorgange der Bügel auf der Rolle A ruht, ist kein

Hinderniſs vorhanden, welches die Bewegung hemmen könnte.

Soll das Fenster nicht ganz geöffnet werden, sondern eine andere beliebige Lage

einnehmen, so verfährt man in folgender Weise: Das Fenster wird erst ganz geöffnet.

Nachdem man nun durch Loslassen der Stange s die

Scheibe in ihre tiefste Lage sinken läſst, sinkt auch der Bügel B durch sein eigenes Gewicht auf die Nase e. Durch die mit ihrem Haken in dem Auge r der Scheibe A hängende

Stange bewegt man nun, ohne die Scheibe anzuheben, den Fensterflügel um seine

Drehachse in der Zahnrichtung, wobei immer ein Zahn des Bügels nach dem anderen über

die Nase e schnappt, so lange, bis der Fensterflügel

die Lage eingenommen hat, die man demselben zu geben wünscht. Sollte auf das

Feststellen des Fensterflügels in jeder gewünschten Lage verzichtet und nur auf das

ganze Oeffnen desselben und den Verschluſs Werth gelegt werden, kommt der Bügel

entsprechend verkürzt und nur mit dem Verschluſszahn o

in Anwendung. Ein zu beiden Seiten auf die excentrische Scheibe A aufgegossener offener Kranz g begrenzt durch Anschlag an die Lappen pp

die höchste und die tiefste Stellung der Scheibe.

Nach der in Fig.

14 dargestellten Ausführung von W. Bubmann und

Hirschmann in Wassertrüdingen (* D. R. P. Nr. 46329 vom 2. August 1888)

besteht die zum Oeffnen und Schlieſsen dienende Vorrichtung aus dem Gehäuse A, dem Zahnhebel B und der

Zahnstange C, welch letztere in den beiden am

Fensterstock befestigten Gehäusen A und in der

Führungshülse D gelagert ist und mit den Stiften l des Hebelarmes E mittels

des Steges r verbunden ist. An den Hebelarmen EE befindet sich ein zur Aufnahme des am Fensterflügel

angeschraubten Führungsstiftes ss dienender offener

Längsschlitz a, während parallel die beiden Hebelarme

EE mit der Achse o zu

einem Ganzen vereint sind, deren Drehung die beiden am Fensterstocke haftenden Lager

tt gestatten. Zum Zwecke des Flügelöffnens drückt

man die an dem Zahnhebel B drehbar angebrachte Falle

b bei x nach unten, so

daſs dieselbe aus der Gehäuserast i tritt und frei

wird. Bei fernerem Drücken des Zahnhebels B nach unten

wird die Zahnstange C und die mit derselben mittels des

Steges r verbundenen Hebelarme EE in die Höhe gehoben, wobei beide Hebelarme auf die in denselben gelagerten Führungsstifte ss einen gleichzeitigen Druck ausüben, wodurch das

Oeffnen des Flügels stattfindet, bis die Führungsstifte ss den unteren kurzen Schlitztheil ee

verlassen haben. In Folge der eigenen Flügelschwere legen sich sodann beide

Führungsstifte fest an die Hebelarme an, welche beim Vorgange des Steigens und

Fallens beider Hebelarme stets vor- bezieh. nachrücken und dadurch den Flügel bis zu

der durch den Zahnhebel B bedingten gröſsten

erreichbaren Oeffnung in jeder beliebigen Stellung festhalten.

Behufs theilweisen oder gänzlichen Schlieſsens des Flügels wird der Zahnhebel B nach oben gedrückt, wodurch die den Flügel

mitnehmenden Hebelarme EE nach abwärts sich neigen.

Sobald die an dem Hebel B sich befindende Falle b in die Rast i des

Gehäuses A fällt, ist durch den dauernd erzeugten Druck

auf die Führungsstifte des Flügels ein sicherer Verschluſs erzielt, so daſs ein

Oeffnen von auſsen unmöglich ist, so lange das Oberlicht mit dem unteren Triebwerke

bezieh. mit der Zahnstange C verbunden bleibt. Hebt man

den Steg r von den Stiften l des rechten Hebelarmes E weg, so ist der

Oberlichtflügel von der Zahnstange C befreit.

Tafeln