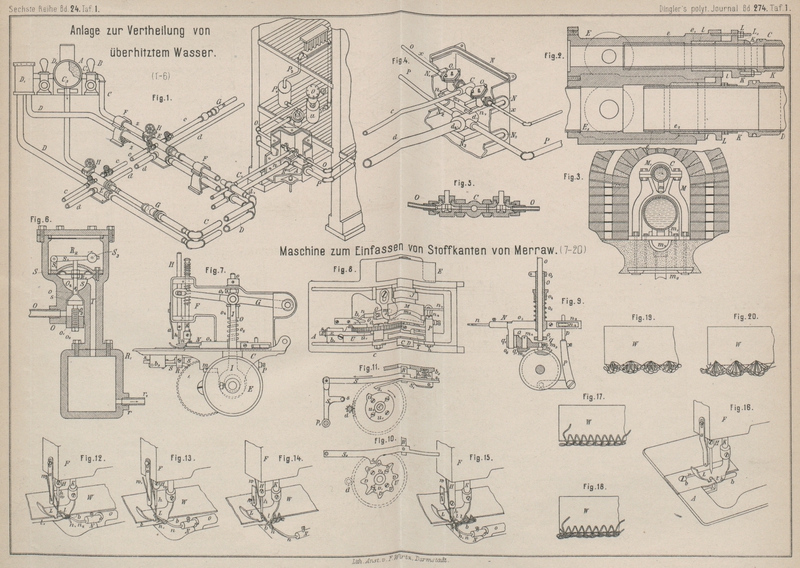

| Titel: | Anlage zur Vertheilung von überhitztem Wasser. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 1 |

| Download: | XML |

Anlage zur Vertheilung von überhitztem

Wasser.

Mit Abbildungen auf Tafel

1.

Anlage zur Vertheilung von überhitztem Wasser.

Die Vertheilung von überhitztem Wasser soll, wie wir

bereits in D. p. J. 1889 272

* 105 meldeten, in Philadelphia und Boston verwirklicht worden sein. Nähere

Mittheilungen über die Natur dieser neuen Vertheilungsanlage bietet die

Patentschrift Nr. 47248 vom 8. August 1888 Kl. 36 der National Heating Company in New York. Bei der Wichtigkeit, welche solche

Vertheilungsanlagen im Allgemeinen und die Vertheilung überhitzten Wassers ganz

besonders jetzt haben, sei diese Patentschrift im Folgenden ausführlicher

mitgetheilt.

Das überhitzte Wasser wird an einer Centralstelle erzeugt und mit einer Temperatur

von 160 bis 170°, also einem Drucke von etwa 7at

mittels Pumpwerkes in die Leitungen getrieben, welche das Wasser behufs Kraftabgabe

(als Dampf), oder zum Heizen und Kochen an den Verbrauchsort fortführen.

Fig. 1 Taf. 1

zeigt die allgemeine Anordnung einer solchen Anlage. Die Entwickelung des heiſsen

Wassers erfolgt im Kessel A, aus welchem bei C1 die Leitungsröhren

C nach den Verbrauchsarten abgehen, während sie bei

C2 in den Kessel

zurücklaufen, so daſs für den Umlauf des heiſsen Wassers ein Kreislauf geschaffen

ist, wie er für jede Heiſswasserleitung bei Hausheizanlagen bekannt ist. Eine

Druckpumpe B hält den Kreislauf des Wassers in der

Leitung aufrecht, welche meist so gelegt wird, daſs sie in einer Straſse hin und in

einer anderen Straſse zurück geführt wird.

Die Speisung des Kessels A muſs natürlich so

eingerichtet sein, daſs sie den Abgang des überhitzten Wassers aus der Leitung

genügend ersetzt. Sind mehrere Kessel an der Centrale angeordnet, wie dies bei

gröſseren Anlagen wohl stets der Fall sein wird, so können diese entweder sämmtlich

unter einander verbunden oder durch Hahnabschlüsse in den Verbindungsrohren getrennt

sein, so daſs ein oder mehrere Kessel unabhängig von einander in Benutzung genommen

werden können.

Die Heiſswasserrohre sind mit einer stärkeren Schicht aus die Wärme schlecht

leitendem Material zu umkleiden, wie Asbest, Wolle oder Papier u.s.w., und werden

in einem starken wasserdichten, rechteckigen Kasten aus Holz eingeschlossen oder

durch einen gemauerten Kanal umbaut. Als wesentliche Erfordernisse sind hierbei

festzuhalten, daſs ein reichlicher freier Raum zwischen dem Kanäle und dem

eingeschlossenen Rohre verbleibt, daſs dieser Kanal wasserdicht ist und auch

mächtigen inneren Druck aushalten kann.

Das sich bildende Condensationswasser wird nicht etwa durch Ableitungen aus dem

Condensationstopf abgeführt, sondern, nachdem es die Heizkörper in den Abgabeorten

durchlaufen hat, mittels besonderer Rückleitungen dem Kessel wieder zugeführt.

Dies geschieht durch die Rückleitung 2), die parallel zu und unmittelbar unter der

Zuführungsleitung liegt, sowie durch Zweigleitungen, die den

Zuführungszweigleitungen entsprechen. Beide Enden dieser Rückleitung sind mit einem

Wasserbehälter D1

verbunden, der in der Nähe des Kessels liegt; eine Pumpe D2 dient dazu, das Wasser aus diesem

Behälter in den Kessel zu befördern. Im Uebrigen sind die Rückleitungen durchaus

ähnlich wie die Zuführungsleitungen ausgebildet, nur müssen letztere mit Rücksicht

auf den hohen, durch das umlaufende Heiſswasser ausgeübten Druck wesentlich stärker

ausgeführt sein.

Die Zuführungs- und Rückleitungen CD werden gewöhnlich

in einem unterirdisch verlegten Kanal untergebracht und mit dem Erhitzer und dem

Rück Wasserbehälter, wie angegeben verbunden. Letztere, sowie die Druckpumpen und

andere Theile des Systemes finden in einem besonderen Gebäude Platz.

An geeigneten Stellen der Hauptleitungen, gewöhnlich an Straſsenkreuzungen u.s.w.,

sind vereinte Expansions- und Verzweigungskuppelungen E

und Stützen F, sowie Expansions- und selbsthätige

Ventilkuppelungen G vorgesehen, welch letztere in den

Zuführungsrohren an erforderlichen Stellen vorhanden sind. Die Zuführungsrohre sind

auch mit gewöhnlichen Schiebern H versehen. Flansche

oder Flügel unten an der Kuppelung können dazu dienen, dieselben unten in dem Kanäle

festzulegen.

Die Construction einer dieser Kuppelungen ist aus Fig. 2 ersichtlich. Der

Hauptkörper der Kuppelung E wird als ein einziges

Guſsstück hergestellt, welches mit zwei Längsbohrungen versehen ist, durch welche

die Zuführungs- und Rückleitung angeschlossen sind. Querkanäle dienen zum Anschlusse

der Zweigzuführungsleitung C und der Zweigrückleitung

D. Am einen Ende sind die Leitungen C und D angeschlossen, am

anderen Ende wird jede Bohrung E1 und E2

, wie bei e und e1 angegeben,

erweitert, und die erweiterten Kammern e und e1 werden durch eine

Leiste e getrennt. An den Leitungen C und D sind Messingröhren

K angebracht, die von Rohrstücken L umgeben werden, welche in die Erweiterung e1 und Bohrung passen;

sie haben Flansche L1

, durch welche sie an die Kuppelung angeschraubt werden

können. Ein Flansch L2

ist an dem Rohrstücke L vorgesehen, und der Raum e1 wird mit Packungsmaterial l aus Asbest u.s.w. ausgefüllt. K2 ist ein Messingring, welcher mit

Flansch, der auf die Packung l drückt, und mit einem

Kopf versehen ist, der die Verschraubung mit der Büchse L gestattet; auch zwischen den Ring K2 und die Büchse L wird

Packungsmaterial gebracht.

Die Vorrichtungen, wodurch die Zweigrohre an die Kuppelung angeschlossen werden, sind

ähnlich eingerichtet.

In Folge dieser Construction ist die freie und leichte Expansion der Leitung sicher,

ohne daſs die vollkommen dichte Verbindung verloren geht. Die Theile K und K2 werden aus Messing hergestellt, um die Bildung von

Rost zu verhindern und die leichte Bewegung der Theile bei der Ausdehnung und

Zusammenziehung zuzulassen.

Ein Kugelventil ist in der Leitung so angeordnet, daſs das durchgeführte Wasser

völlig um dasselbe herumgehen kann; dessen Gewicht ist derart bemessen, daſs es in

der Mitte der Kammer bleibt, wenn der Durchtritt des Wassers normal ist; geschieht

dies nicht, sondern findet ein Rohrbruch oder eine andere Störung statt, so ist der

Druck auf der anderen Seite der Bruchstelle ausreichend, um das Ventil zu schlieſsen

und den Zufluſs abzuschneiden.

Die in Fig. 3

dargestellte Construction zeigt einen Träger M, um die

Leitungen in Stellung zu halten, Vorrichtungen, um den Träger auf der Sohle des

Kanales zu befestigen, sowie Vorrichtungen, um eine leichte Bewegung der Leitungen

unter dem Einflüsse der Zusammenziehung und Ausdehnung zuzulassen. Der dargestellte

Kanal besteht aus Mauerwerk und einer Betonsohle, in welche die die Träger haltenden

Bolzen treten. Der Träger M hat ein Schellenstück M1

, und zwischen diesem und dem Haupttheile des Trägers

wird ein kreisförmiger Raum gebildet, in welchem das Leitungsrohr C liegt, das auf Rollen m

Platz findet. Der untere Theil des Trägers ist ebenfalls offen und der obere Theil

der Oeffnung ist rund ausgebildet, um die Rückleitung D

aufzunehmen. Der Träger hat unten Flansche oder Ansätze, um ihn auf der Sohle des

Kanales festbolzen zu können, zu welchem Zwecke unten oder in der Sohle

Unterlagsplatten und senkrechte Verstärkungsrippen vorgesehen werden. Eine Platte

m2 ist auch unten

an die Betonsohle des Kanales innerhalb der Seiten des Trägers M angeschraubt und mit senkrecht ausgeschnittenen

Ansätzen versehen, welche eine zweite Rolle m1 tragen, auf welcher das Leitungsrohr D ruht; der mittlere Theil der Platte m2 ist dabei

weggeschnitten, um die Bewegung der Rolle m1 möglich zu machen. In der Mitte der Kanalsohle ist

eine Rinne vorgesehen, um etwa angesammeltes Wasser abzuführen. Diese Rinne kann

durch Rohre m3 mit dem

Straſsenentwässerungskanale in Verbindung gebracht werden. Die Stützen und Träger

für die Zweigleitungen sind natürlich dieselben wie die vorbeschriebenen, und die

Zweigleitungen werden, nachdem sie durch den Bezirk geführt sind, nach den Hauptleitungen

zurückgeführt und in der angegebenen Weise damit verbunden.

Im Folgenden sollen die Einrichtung der Hausleitungen für überhitztes Wasser, die

Dampfbilder (Converter), wenn Dampf erzeugt werden soll, und die Vorrichtungen

beschrieben werden, durch welche das Niederschlagwasser der Rückleitung wieder

zugeführt wird.

Zu diesem Zwecke ist ein Gehäuse N vorgesehen, das

zweckmäſsig aus Metall besteht und die in Fig. 1 oder 4 angegebene

Form erhält.

Das Gehäuse findet in einem dazu hergerichteten Raume unter dem Pflaster Platz und

erhält zweckmäſsig eine solche Lage, daſs zwei Häuser ihre Zweigleitungen an ein

solches Gehäuse anschlieſsen können. In diesem Gehäuse sind Führungen n an der Seite oder Hinterwand u.s.w. vorgesehen. Die

Seiten des Gehäuses haben Längsschlitze N1 und N2; am Boden ist ein Block N3 angeordnet, welcher zweckmäſsig mit

einer concav ausgebildeten Oberfläche versehen ist. Eine Platte n2 (Fig. 1) ruht auf den

Führungen n1 und ist

gleichfalls mit gewölbter Fläche versehen. Ein Zuführungsrohr q geht von dem Hauptzuführungsrohre C und eine Rückleitung d1 von der Hauptrückleitung D aus. An dem inneren Ende des Rohres c1 ist ein T-Stück c2 angeordnet, das an

seiner unteren Fläche convex ausgebildet ist, auf der concaven Platte n2 aufliegt. Ebenso ist

das Rohr d1 mit einem

T-Stücke d2 versehen,

das auf der unteren Seite convex gestaltet ist. Die Hausleitungen O stehen mit den T-Stücken c2, wie aus Fig. 4 und 5 ersichtlich, in

Verbindung, und jede Hausleitung ist mit einem Ventile oder Schieber O1 versehen, um die

Zuführung eventuell absperren zu können. Die Rückleitungen P stehen in üblicher Weise mit dem T-Stücke d2 in Verbindung.

In Folge dieser Construction kann eine freie Bewegung der Stücke c2 und d2 nach vor- und

rückwärts, wie nach der Seite eintreten; die Schlitzführungen N1

N2 gestatten auch die

Bewegung der Rohre O und P

in der Seitenwandung des Kastens N. Die Rohre c1 und d1, sowie O und P sind gewöhnlich

relativ kurz, und nach der Construction ist ihrer Ausdehnung und Zusammenziehung

Rechnung getragen.

Die Vorrichtungen, um das überhitzte Wasser für Heizzwecke in Gebäuden nutzbar zu

machen, bestehend aus einem Dampferzeuger, einem selbsthätigen

Differentialdruckregulator, Dampf- und Wasserrohren, Heizkörpern, einem Messer und

einem Behälter zur Aufnahme des Condensationswassers, aus welchem letzteres der

Rückleitung wieder zugeführt wird.

Der Dampferzeuger und Regulator ist bei O1 in Fig. 1 und im Schnitte in

Fig. 6

dargestellt. Der Regulator besteht danach aus einem Gehäuse R2 mit verschraubtem Deckel. Dieses

Gehäuse ist auf dem Dampferzeuger R1 verschraubt, der nach der Darstellung als ein

einziges Guſsstück hergestellt ist und oben eine Oeffnung für den Zutritt von Wasser, sowie seitlich

eine Oeffnung r hat, an welche das nach den Heizkörpern

führende Dampfrohr r1

angeschlossen ist. Das Guſsstück R2 hat oben eine weite Kammer, deren Boden zur

Bildung einer Hilfskammer O2 ausgehöhlt ist, welche durch einen Kanal o

mit einer Kammer O3

verbunden ist. Diese Kammer hat einen offenen Boden und einen Zuführungskanal, mit

welchem das Zuführungsrohr O in Verbindung steht. Die

Oeffnung im Boden der Kammer O3 wird durch eine Mutter o1 geschlossen, die mit einer Schraube o2 versehen ist. In der

Kammer R2 ist ein

Diaphragma R3

angeordnet, über welchem eine convex-concave Scheibe S

liegt, die in der Mitte eine Oeffnung hat. Die Scheibe hat einen genau nach oben

vortretenden Ansatz S1,

mit welchem ein mit Gewicht S3 versehener Hebel S2 drehbar verbunden ist. In der Kammer O3 ist ein Ventil s angeordnet, dessen Spindel s1 durch die Mitte des Diaphragmas R3 geht und an

demselben durch zwei Muttern befestigt ist. Der Hebel S2 liegt auf dem unteren Ende dieser

Ventilspindel auf, mit welcher er eventuell beweglich verbunden werden kann. Der

Zweck der Schraube o2

ist, die Lage des Ventiles s zu reguliren. Das

Diaphragma R3 besteht

aus Metall, zweckmäſsig aus Messing, und kann sich senkrecht bewegen. Durch die

Anbringung der Kammer R2 mit abnehmbarem Deckel sind der belastete Hebel und die anderen Theile

der Construction, die damit verbunden sind, geschützt, und die Gefahr, welche das

eventuelle Reiſsen des Diaphragmas und die dasselbe einschlieſsende Platte nach sich

ziehen könnte, vermieden. Die Arbeitsweise der Heizvorrichtung ist folgende: Nachdem

der Kessel A mit Wasser gefüllt und stark erhitzt (z.B.

bis zu einer Temperatur von 160 bis 170° C., was einem Drucke von etwa 7k auf 1qcm

entspricht) und auf dieser Temperatur erhalten worden, wird der Druck, wenn die

Verbindung an beiden Enden der Zuführungsleitung offen ist, auf diese Leitung und

das darin enthaltene Wasser derselbe wie auf dem Wasser in dem Erhitzer sein, und

wenn die Druckpumpe in Bewegung gesetzt wird, wird das Wasser durch die Leitung etwa

bei derselben Temperatur wie in dem Erhitzer oder Kessel gedrückt; sobald die Hähne

in der Zuführungsleitung geöffnet werden, wird das unter Druck stehende Heiſswasser

durch das Zuführungsrohr in die Kammer O3 gedrückt, um in derselben hochzusteigen und aus

derselben durch das Rohr T in den Dampferzeuger zu

gelangen, wo es sofort in Dampf expandirt, weil eine groſse Druckentlastung des

wesentlich über den Siedepunkt erhitzten Wassers eintritt. Will man nun den Dampf

bei einem Drucke von z.B. etwa 1k auf 1qcm anwenden, so wird in diesem Falle das Gewicht

S3 auf dem Hebel

S2 so eingestellt,

daſs ein entsprechender Druck auf das Diaphragma R3 ausgeübt wird, ehe dasselbe durch den Dampfdruck

im Dampferzeuger bewegt wird. Sobald jedoch der Dampfdruck im Dampferzeuger den

Druck von 1k auf 1qcm übersteigt, wird das Diaphragma die Ventilspindel und das Ventil gegen

den Druck des

belasteten Hebels heben und das Ventil wird den Zutritt von Heiſswasser in die

Kammer O2 und den

Dampferzeuger absperren. Sobald jedoch genug Dampf in das Dampfrohr ausgetreten ist,

um den Druck in dem Dampferzeuger unter den Druck von 1k auf 1qcm herabzusetzen, so öffnet der

belastete Hebel die Ventile und läſst Heiſswasser in den Dampferzeuger, welches in

Dampf verwandelt wird; dieses Spiel wiederholt sich so lange, als die

Zuführungsleitungen offen sind. Der Dampf wird mittels eines Rohres r1 den Heizkörpern

zugeführt und das Niederschlagwasser durch das Rohr P2 nach dem Behälter P1 zurückgeleitet, von

wo es durch die Leitungen P und c1 und die Rückleitungen dem Behälter D1 wieder zugeführt

wird, um von hier wieder in den Kessel A durch die

Pumpe D2 gedrückt und

wieder bis auf die erforderliche Temperatur erhitzt und in Umlauf durch die

Zuführungsleitung gebracht zu werden.

Wenn in Folge der unregelmäſsigen Beschaffenheit der Straſsenfläche, ihren

wechselnden Steigungsverhältnissen oder aus einem anderen Grunde der Unterschied in

der Temperatur des circulirenden Heizmittels in der Zu- und Rückleitung einen Umlauf

des Wassers in letzterer nicht eintreten läſst oder Veranlassung ist, daſs das

Wasser nach dem Kessel zurückstaut, so können Druckpumpen in der Rückleitung

eingelegt werden, welche das rückzuleitende Wasser nach dem Behälter D1 drücken.

Um die genaue Menge der durch jeden Angeschlossenen verbrauchten Wärme zu bestimmen,

wird ein Wassermesser U angeordnet, mit welchem der

Behälter P1 durch ein

Rückleitungsrohr in Verbindung gebracht wird. Das Niederschlagwasser, welches durch

dieses Rohr und den Messer abgeführt wird, steht immer in demselben festen

Verhältnisse zu der Menge in dem Dampferzeuger erzeugten Dampfes unter einem

gegebenen Drucke, und es ist danach leicht daraus die Anzahl Cubikmeter Dampf oder

verbrauchter Wärmeeinheiten zu berechnen.

Auſser zu Heiz- und Kochzwecken kann das System auch zur Lieferung von Dampf- oder

Heiſswasser für Betriebszwecke, z.B. zum Betriebe von Straſsenbahnwagen, durch Laden

von Sammelbehältern auf diesen Wagen mit Heiſswasser, Anwendung finden; dieses Laden

geschieht auf der Strecke, zu welchem Zwecke Stationen vorgesehen sind. Auch der

Betrieb von stationären Maschinen, die mit der Zuführung verbunden werden, kann in

ähnlicher Weise vermittelt werden.

Tafeln