| Titel: | Maschine zum Einfassen von Stoffkanten mittels Häkelstichs; von Jos. M. Merrow in Merrow. |

| Autor: | H. Gl. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 21 |

| Download: | XML |

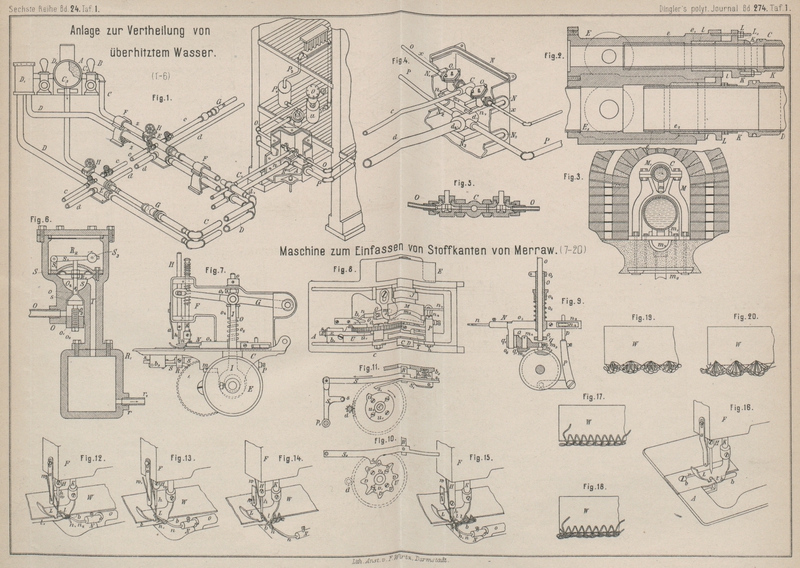

Maschine zum Einfassen von Stoffkanten mittels

Häkelstichs; von Jos. M. Merrow in Merrow.

Mit Abbildungen auf Tafel

1.

Maschine zum Einfassen von Stoffkanten mittels

Häkelstichs.

Das der durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 47822 vom 5. September 1888 geschützten

Maschine zu Grunde liegende Verfahren besteht darin, daſs der von einer Oehrnadel

durch den Stoff geführte Faden bei jedem Durchgange der Nadel durch den Stoff von

einer Zungennadel zweimal erfaſst und durch die auf dem Schafte derselben hängenden

Schleifen hindurchgezogen wird, und zwar abwechselnd oberhalb, in etwaiger Verbindung mit einem

Nebenfaden und unterhalb des Stoffes, wobei der Stoff entweder nach jedem Stich oder

nach einer beliebigen Anzahl von Stichen eine fortschreitende Bewegung ausführt.

Das Maschinengestell A von beliebiger Form, welches

zugleich die Stichplatte bilden kann, trägt in Lagern, die in den an der Unterseite

angeformten Wangen C angebracht sind, die

Haupttriebwelle D, welche durch eine auf einem Ende

derselben aufgesteckte Riemenscheibe E Drehung erhält.

Auf der Triebwelle befindet sich neben der Nuthenscheibe M und mit derselben verbunden ein Excenter I,

welches bei der Drehung der Welle die Triebstange J in

senkrechter Richtung bewegt. Diese Triebstange ist mit ihrem oberen Ende mittels

Drehzapfens mit dem Hebel G verkuppelt (Fig. 7 Taf. 1), der mit

seinem hinteren Ende an dem Gehäuse F drehbar ist und

mit seinem vorderen Ende die Nadelstange H erfaſst und

sie mit der Nadel h in auf und nieder gehende Bewegung

versetzt.

Von dem Maschinengehäuse wird eine senkrechte Stange o

getragen, welche oben befestigt und unten in einem Ausschnitte eines Trägers o1 gehalten wird, der

die Bewegung der die Stange o umschlieſsenden Hülse O begrenzt. Rechtwinkelig an letztere ist an deren

unterem Ende eine Hülse o2 angeformt, durch welche die Stange N der

Häkelnadel n hindurchgeführt ist (Fig. 9 Taf. 1). Am oberen

Ende der Hülse O sitzt ein Stellring o3 und unter diesem ist

auf der Hülse O ein loser Ring o4 verschiebbar, dessen oberes Ende einen

vorspringenden Rand hat. Zwischen diesem Ring o4 und der wagerechten Hülse o2 ist eine Spiralfeder o5 um die Hülse O gewunden, die den Ring o4 gegen den zwischen den Ringen o3 und o4 angeordneten mit

einer Gabel die Hülse O umfassenden Triebhebel G andrückt, wodurch der Ring o3 und die Hülse O niedergehalten werden. Wird nun der Hebel G

durch die Stange J gehoben, so gehen mit ihm die Nadel

h und die Hülsen O und

o2 nebst der

Führung für die Häkelnadel n empor, beim Niedergange

des Hebels J aber wieder herab. Der Klemmring o3 regelt den Hub der

Hülse O; wird derselbe weiter oben befestigt, so wird

die Hülse O durch den Hebel G weniger hoch gehoben werden und der Haken der Nadel n wird näher am Drückerfuſs sich bewegen; die tiefste

Stellung des Hakens, unter der Stichplatte, wird jedoch immer die gleiche sein; denn

das Auf treffen der Hülse O auf den Träger o1 verhindert ihr

weiteres Herabschwingen, während der Hebel G, indem er

die Feder o5

zusammendrückt, immer noch etwas weiter herabgehen kann.

Die Curventrommel M hat in einer ihrer Stirnflächen eine

Curvenbahn, in welcher ein Zapfen gleitet, der am wagerechten Arme des Kniehebels

P sitzt (Fig. 9 Taf. 1). Der

senkrechte Arm dieses Hebels trägt einen Zapfen p, der

in einem Schlitz n4 am

hinteren Ende der Häkelnadelstange N gleitet. Das eine

Ende der diesen Schlitz

n4 enthaltenden

Platte greift in einen Schlitz in der Führung n2, welche an dem hinteren Ende der wagerechten Hülse

o2 befestigt ist.

Die Curvenbahn in der Trommel M ist so gestaltet, daſs

bei Drehung der letzteren der Kniehebel P auf seinem

Drehpunkte (Fig.

9 Taf. 1) schwingt und dadurch die Häkelnadelstange N in der wagerechten Hülse o2 hin und her schiebt; die Drehung der

Stange N wird durch die Führung der Platte n4 in dem Schlitze n2 verhindert. Auf dem

Umfange der Trommel M ist eine Curvennuth m2 eingeschnitten, in

welcher ein Zapfen m3

gleitet, der aus dem hinteren Ende q eines kurzen

Hebels Q vorsteht, welcher seinen Drehpunkt ungefähr in

der Mitte auf einem Zapfen m4 hat; letzterer ist unter der Stichplatte A

an einem verstellbaren Schieber m5 (Fig. 9 Taf. 1) befestigt.

Das vordere Ende q1 des

Hebels Q ist gegabelt und diese Gabel q2 umfaſst einen Zapfen

o6, welcher aus dem

vorderen Theile des wagerechten Theiles o2 der Hülse O

herabreicht. Bei der Drehung der Trommel M wird der

Hebel in eine um seinen Drehpunkt m4 schwingende Bewegung versetzt und bringt hierdurch

die Hülse o2 mit der

Stange N und Häkelnadel n

in Schwingung. An der Nadel n ist unter dem Haken eine

Zunge n1 drehbar

befestigt.

Der Drückerfuſs L ist an der durch eine Feder nach

abwärts gepreſsten Drückerstange K stellbar befestigt

und mit einem Ausschnitte versehen, welcher vom Nadelloche nach der zunächst

liegenden Kante führt.

Die Curvenscheibe T auf der Triebwelle D hat eine Curvennuth, in der der Zapfen s des Hebels S2 gleitet, der auf dem Zapfen p1 seinen Drehpunkt hat

und mit dem hinteren Ende der Stoffschieberstange S

gelenkig verbunden ist; das vordere Ende der Stange S

gleitet in einem Ausschnitte b2 (Fig. 11 Taf. 1) des

Ansatzes b3 an der

Stichplatte A und wird in demselben durch einen Hebel

S1 gehalten, der in

dem Ausschnitte auf einem Zapfen drehbar ist. An einer Seite des Zahnrades U sind zwei Scheiben u1

u2 befestigt, deren

eine einen Daumen oder Hebling u trägt, welcher bei der

durch das Getriebe d bewirkten Drehung des Rades U gegen eine Nase s1 des Hebels S1 schlägt, diesen in den Ausschnitt b2 hebt und ihn gegen

das Ende des Stoffschieberhebels S wirken läſst,

welcher nebst dem Stoffschieber R gehoben wird und

durch einen Schlitz der Schieberplatte b hinaufreicht.

Sobald der Daumen u an der Nase s1 des Hebels S1 vorbei ist, kann letzterer in seine

normale Stellung zurückkehren und die Stange S fällt

ebenfalls durch eigenes Gewicht oder unter dem Drucke einer im Ausschnitte b2 angeordneten Feder

b1 herab. Das

Getriebe d sitzt auf der Triebwelle D, und da die Curvenscheibe T auf derselben Welle sitzt, so wird die Stoffschieberstange bei jeder

Umdrehung derselben einen Vorschub und Rückzug erhalten; da indessen das Zahnrad U einen mehrfach gröſseren Durchmesser hat als sein

Getriebe d, so kommt der Daumen u mit der Nase s1 des Hebels S1 nur nach

mehrmaliger Umdrehung der Welle D zur Wirkung. Die

Platten u1 und u2 sind abnehmbar und

können durch andere mit mehreren Daumen v ersetzt

werden (Fig.

10 Taf. 1). Auch kann, wie aus derselben Figur ersichtlich, der Hebel S1 dadurch ganz in

Wegfall kommen, daſs die Daumen v direkt gegen einen

Vorsprung s3 an der

Unterseite der Stoffschieberstange S3 anschlagen. Dieser Vorsprung s3 ist zweckmäſsig,

aber auch entbehrlich.

Es ist aus Vorstehendem ersichtlich, daſs die Maschine Vorrichtungen enthält, um der

Häkelnadel n eine hin und her gehende Bewegung über dem

Stoffrande, um denselben herum und unter dem Finger b

und dem Drückerfuſse zu geben, um ferner die Nadel h

senkrecht auf und nieder schwingen zu lassen und endlich, um den Stoff für jeden

Stich um eine bestimmte Länge, oder aber um dieselbe Länge für eine Anzahl

zusammengehöriger Stiche und Schlingenbildungen vorzuschieben.

Um das in Fig.

18 Taf. 1 gezeigte Muster zu häkein, werden die Daumenplatten u1

u2 (Fig. 11) durch die

Platten v1

v2 (Fig. 10 Taf. 1) ersetzt,

wobei der Stoff bei jeder Umdrehung der Welle D um eine

bestimmte Länge vorgeschoben wird. Die Länge des Stiches ist abhängig von der Form

der Daumen v.

Der mit Häkelstich einzufassende Stoff wird mit der entsprechenden Kante an der

äuſseren Kante der Platte b entlang gelegt und durch

den Drückerfuſs L darauf festgehalten. Da der erste

Stich nothwendigerweise unvollständig bleibt, so soll zum besseren Verständniſs

angenommen werden, daſs die Stichbildung schon eine kurze Strecke stattgefunden habe

und daſs die Arbeit der Häkelnadel n, mit drei

Fadenschlingen, in der durch Fig. 12 Taf. 1 gezeigten

Lage angehalten worden sei. Wird nun die Maschine weitergedreht, so wird die

Häkelnadel n vorgeschoben, um die Fäden w und w1 zu greifen, die durch die Führung a, Nadel h und Schulter

l des Stoffdrückers in ihrer Lage gehalten werden;

die Schulter l dient als Hemmung für die Fäden. Wenn

der Haken n aus der in Fig. 12 gezeigten

Stellung vorgerückt ist, werden die auf dem Haken gehaltenen Schlingen durch den

Rand l1 des

Stoffdrückerfuſses zurückgehalten und die Zunge n1 der Häkelnadel schiebt sich durch diese Schlingen

hindurch (Fig.

13 Taf. 1). In dieser Figur ist gezeigt, wie der Haken die beiden Fäden

erfaſst hat und schon etwas zurückgezogen ist. Bei dem ferneren Rückzuge des Hakens

werden die Fäden w und w1 in Form zweier Schlingen durch die drei

auf der Häkelnadel n befindlichen Schlingen

hindurchgezogen, wobei die Zunge n1 durch diese Schlingen geschlossen wird; diese drei

Schlingen streifen sich nun von der Nadel n ab und

diese trägt nun die beiden neuen Schlingen, wie aus Fig. 14 Taf. 1

ersichtlich. Bei Rückgang der Nadel n aus der Stellung

Fig. 13

geht sie nach unten herab und gleichzeitig geht auch die Nadel h abwärts. Aus der in

Fig. 14

gezeigten Lage führt die Nadel h den Faden w durch den Stoff hindurch herab, während die

Häkelnadel auch herabschwingt und sich der Nadel h

nähert, den Faden w faſst und ihn in Form einer

Schlinge zusammen mit den anderen auf der Häkelnadel befindlichen Schlingen

zurückzieht, nach auſsen und oben, d.h. aus der in Fig. 15 Taf. 1 gezeigten

Lage, um die Drückerfuſskante herum in die durch Fig. 12 gezeigte, bereits

erwähnte Lage führt, wo die Häkelnadel drei Schlingen trägt, deren zwei vom

Hauptfaden w und vom Nebenfaden w1 über dem Stoffe, die dritte aber durch

den Hauptfaden w unter dem Stoffe gebildet worden sind.

Zu geeigneter Zeit, während der Bildung einer Stichgruppe, wird der Stoff W durch den Stoffschieber um eine geeignete Länge

vorgeschoben. Der beschriebene Vorgang erzeugt den in Fig. 18 dargestellten

Häkelstich. Wenn der Nebenfaden w1 fortgelassen wird, so wird die Kette von Schlingen

an der Stoff kante nur durch den Hauptfaden w gebildet,

wie in Fig.

17 Taf. 1 gezeigt. Werden nun die Daumenplatten v1

v2 am Rande U durch die Scheiben u1

u2 (Fig. 11) mit nur einem

Daumen u ersetzt, so daſs der Stoff während einer

Anzahl Umdrehungen der Welle D nur einmal vorgeschoben

wird, so wird eine Gruppe von Schlingen, von einem Stichloche der Nadel h ausgehend, entstehen, wie durch Fig. 19 und 20

verdeutlicht. Erstere Figur zeigt das entstehende Häkelmuster mit nur einem Faden,

letztere das Muster mit zwei Fäden.

Bei diesen strahlen- oder fächerförmigen Häkelstichmustern ist es zweckmäſsig, die

Stoffkante so unter den Drückerfuſs zu legen, daſs die Nadel h nahe am Rande einsticht.

Die Länge der Schlingen wird durch die Breite des Fingers b bestimmt, um welchen sie geformt werden und von dem sie beim Vorrücken

des Stoffes abgestreift werden.

Der Stoffdrückerfuſs L ist an der Seite offen, damit der

Nadelfaden, wenn vom Haken n herabgezogen, sich auf den

Stoff auflegen kann (Fig. 14).

Die Zahl der Stich- oder Häkelmuster kann noch mannigfach verändert werden, indem man

die Daumenscheiben am Rade U und das

Uebersetzungsverhältniſs zwischen dem Getriebe d und

dem Rade U ändert.

H. Gl.

Tafeln