| Titel: | Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin 1889. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 108 |

| Download: | XML |

Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin 1889.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 273 S.

433.)

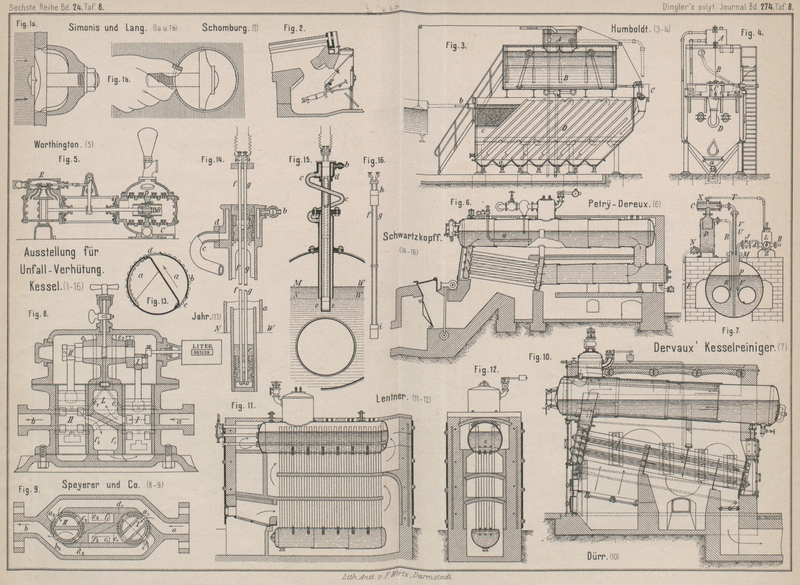

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Die Dampfkessel und ihre Ausrüstung.

Die Dampfkessel und namentlich deren Ausrüstung haben eine verhältniſsmäſsig gute

Darstellung gefunden. Auſser zahlreichen Probestücken und Modellen sind im Betriebe

vorgeführt 20 Dampfkessel, welche in 11 Kesselhäusern Aufnahme gefunden haben.

Ferner ist hier der Ausstellung der vereinigten Dampfkessel-Untersuchungs- und

Ueberwachungsvereine Erwähnung zu thun, welche eine kleine, aber recht interessante

Sammlung explodirter und eingedrückter Rohre, Blechstücke mit Anrostungen und

Anfressungen (Corrosionen), Kesselsteinproben, sowie eine Anzahl Zeichnungen und

Modelle von Kesseln und Ausrüstungsstücken bietet.

Die Betriebskessel sind in der überwiegenden Mehrzahl Wasserröhrenkessel, einige

Locomobilkessel und ein Flammrohrkessel. Naturgemäſs befinden sich die erstgenannten

Kessel, welche jetzt im Mittelpunkte des Interesses stehen und neuerdings sicher die

meiste Anwendung finden, gerade auf einer Ausstellung für Unfallverhütung am

richtigen Platze, weil sie eben durch ihre Eigenart eine besondere Gewähr gegen

Unfälle durch Explosionen bieten.

Beiderseits der am nördlichen Rande des Ausstellungsplatzes gebauten groſsen

Maschinenhalle befindet sich je ein Kesselhaus, deren eines einen Heine-Kessel von der Borsig'schen Maschinenfabrik in Berlin-Moabit, sowie einen Kessel von Simonis und Lang in Frankfurt a. M. enthält. Beide

Kessel sind Wasserröhrenkessel gleicher Bauart.

Der Heine-Kessel, welcher bereits in D. p. J. 1885 257 * 82

beschrieben wurde, hat 98qm Heizfläche. Entgegen

seiner früheren Anordnung ist zu bemerken, daſs der unmittelbar über dem Roste

liegende Wasserröhrenkessel eine 6 procentige Steigung nach hinten erhalten hat,

ebenso wie der sehr groſse Oberkessel, dessen beide Enden mit den entsprechenden

Endkammern des Wasserröhrenkessels in Verbindung stehen. Die Speisung erfolgt im

Oberkessel. Das Speisewasser wird durch ein weites ovales Rohr im Oberkessel von

vorn nach hinten geführt, wo es von dem durch die hintere Endkammer aufsteigenden

Dampfwasserstrome nach vorn zu vertheilt wird. Dieses Speiserohr, welches mit dem

oberen Theile im Dampfraume liegt, soll zur Ablagerung des Schlammes dienen. Natürlich

muſs trotz dieser Vorrichtung wie bei allen Wasserröhrenkesseln ein thunlichst

reines, schlämm- und kesselsteinfreies Speisewasser unbedingt angewendet werden.

Die Dampfentnahme erfolgt durch ein im Dampfraume des Oberkessels liegendes und als

Wasserabscheider dienendes Rohr, welches auf seiner ganzen Länge geschlitzt ist.

Der Wasserröhren-Unterkessel besteht aus 68 Röhren von je 89mm äuſserem und 82mm innerem Durchmesser. Der Oberkessel, welcher die Armatur trägt, hat

1m,5 Durchmesser bei 5m,4 Länge. Die gesammte Höhe des Kessels, welcher

vollständig eingemauert ist, beträgt 4m,25. Die

Feuergase umspülen den Unterkessel vollständig und berühren den Oberkessel.

Der neben diesem Kessel liegende Wasserröhrenkessel von Simonis und Lang in Frankfurt a. M. hat im Wesentlichen gleiche Bauart.

Nur hat der Wasserrohr-Unterkessel eine gröſsere Neigung (etwa 1 : 5) von vorn nach

hinten, während der Oberkessel, der an beiden Enden auch hier mit den Endkammern des

Röhrenkessels verbunden ist, ziemlich wagerecht liegt.

Das Speisewasser wird auch hier dem Oberkessel von hinten her durch ein Rohr

zugeführt, welches an der Stirn des Oberkessels einmündet, um vom hier aufsteigenden

Dampfwasser nach hinten vertheilt und den Wasserröhren zugeführt zu werden. Im

Oberkesselboden sind mehrere Querwände angeordnet, welche als Schlammfänger dienen

sollen. Die Dampfentnahme findet durch einen aufgesetzten Dom statt.

Abschluſs und Abdichtung der Wasserröhren nach auſsen erfolgt durch Verschluſsdeckel,

welche von innen nach auſsen conisch abgedichtet sind und doch von auſsen

eingeschoben werden. Fig. 1 a und b erläutern die hier getroffene Anordnung. Der Durchmesser a ist gröſser als der Durchmesser b, so daſs der Deckel gemäſs Fig. 1 b leicht eingebracht werden kann, um nach Drehung in seiner

Achse um 90° die Rohröffnung abzuschlieſsen. Der Deckelbolzen wird dann im Bügel

verschraubt.

Der Kessel, welcher 80qm Heizfläche besitzt, ist

mit einer sogen. rauchverzehrenden Feuerung (Fig. 2) von H. Schomburg Söhne in Berlin ausgerüstet, welche aber

geradezu unerhört raucht. Die Feuerung besitzt einen Fülltrichter, aus welchem die

Kohlen allmählich auf eine schräge Rostfläche und dann auf einen Planrost fallen, um

auf ersterer zu vergasen und auf letzterem zu verbrennen. Die sich bildende

Stichflamme tritt durch einen Spalt im Gewölbe unter den Kessel.

Zwischen beiden Kesseln liegt der zur Reinigung des benutzten Kesselspeisewassers

dienende Apparat, welcher von der Maschinenbauanstalt

Humboldt in Kalk bei Köln gebaut und aufgestellt ist.

Das harte Wasser wird von einer Pumpe in den Zufluſsbehälter A (Fig.

3 und 4) geleitet.

Aus diesem flieſst so viel Wasser in den darunter stehenden Behälter B als die in diesem aufzulösenden Zusatzmittel

erfordern. Der Reagentienbehälter B ist durch eine

Scheidewand in zwei Hälften getheilt; bevor die eine Hälfte des Behälters von der

Reagenslösung entleert ist, wird die andere vorgerichtet, so daſs ein beständiger

Abfluſs stattfindet. Der selbsthätige Regulator C

regelt, dem Bedarfe entsprechend, mittels Schwimmer den Zufluſs, sowohl von hartem

Wasser aus A, als von Reagenslösung aus B, in den Setzkasten D;

dieser enthält in seinem Inneren eine Reihe flacher, geneigter Wände, um welche die

Flüssigkeit in vielfachen Windungen hindurchflieſst. Auf diesem Wege findet die

praktisch vollkommenste Ausscheidung der kalkhaltigen Salze des Wassers, des Gypses

sowohl als des kohlensauren Kalkes, statt: der ausgeschiedene Schlamm rutscht an den

geneigten Wänden abwärts in die Spitzkasten a, aus

denen derselbe von Zeit zu Zeit durch Hähne abgelassen wird. Das weichgemachte

Wasser hingegen tritt bei b stetig aus, nachdem es

zuvor noch durch eine Filterschicht c (Hobelspäne o.

dgl.) gegangen ist, welche etwa mechanisch mitgerissene feste Theile zurückhalten

soll und zur Regelung des Wasserstandes im Apparate dient.

Die Mengen der Zusätze an Soda und ungelöschtem Kalke richten sich naturgemäſs nach

der chemischen Zusammensetzung und der in der Stunde zu behandelnden Menge des

harten Wassers.

Zur Förderung des Kesselwassers in die Kessel dient eine Worthington-Pumpe (vgl. 1886 529259 478) der Worthington-Pumpen-Compagnie in Berlin. Die

Eigenthümlichkeit dieser Pumpe besteht in der Anordnung zweier direkt wirkender

Dampfpumpen neben einander, welche derart zu einander in Verbindung gesetzt sind,

daſs die eine den Dampfschieber der anderen regelt. Jeder arbeitende Kolben öffnet,

bevor er seinen Hub beendet, den Dampfzutritt der anderen Pumpe, bleibt dann stehen

und geht erst dann zurück, wenn sein eigener Schieber durch den anderen

Pumpenschieber geöffnet ist. Demnach ist ein stoſsfreier Gang ermöglicht und ein

Schwungrad überflüssig, weil kein todter Punkt vorhanden ist.

Der Hebel F (Fig. 5), welcher dem

Schieber E seine Bewegung ertheilt, nimmt am gesammten

Hube Theil. Für Druckhöhen bis 10at gelangt ein in

einer Metallbüchse geführter Plungerkolben B zur

Anwendung; Dampfkesselspeisepumpen erhalten massive Kolben. Die Pumpenventile sind

entweder Metallventile oder je nach Zweck Gummiventile, welche mittels einer

Messingfeder auf ihren Sitz gepreſst werden, und bei denen zur Erzielung

gleichmäſsiger Druckvertheilung zwischen Feder und Gummiplatte eine dünne

Messingplatte eingeschaltet ist. Die Hubzahl beträgt für jeden Plunger in der Minute

für kleinere Pumpen 75, für gröſsere 30 bis 50. Das Wasser tritt in die untere

Kammer C ein und geht durch die Saugventile um den

Pumpenkolben B herum; durch die Druckventile tritt es dann

in die Druckkammer D über; wie aus der Fig. 5 zu ersehen, ist

also der von der geförderten Flüssigkeit zurückzulegende Weg ein fast gerader. Für

hohe Pressungen, sowie bei Förderung unreinen Wassers werden Plunger mit

auſsenliegender Stopfbüchse angewendet. – Die Dampfcylinder der in obiger Figur

dargestellten Pumpenanordnung müssen stets mit voller Füllung, also mit geringem

Wirkungsgrade arbeiten. Um diesem Mangel an Oekonomie entgegenzutreten, wendet man

bei gröſseren Leistungen, besonders für Wasserwerke, Verbund- oder Compoundpumpen

an, indem die Zwillingspumpen mit zwei Paaren Woolf'scher Maschinen mit hinter einander liegenden Cylindern gekuppelt sind.

Da das hierdurch erzielte Expansionsverhältniſs auch nur höchstens 1 : 4 beträgt, so

werden die Worthington-Verbunddampfpumpen in neuester

Zeit mit einer eigenartigen Hilfsvorrichtung ausgestattet, welche in beiden

Dampfcylindern jede beliebige Expansion gestattet. Diese Vorrichtung besteht im

Wesentlichen aus zwei kleinen schwingenden Cylindern, deren Kolben mit der

Kolbenstange der Pumpe gelenkig verbunden sind und welche mit hoch gepreſstem Wasser

oder Glycerin gefüllt sind. Während der ersten Hälfte des Pumpenhubes wirken diese

kleinen schwingenden Cylinder als Widerstand und nehmen Arbeit auf, welche sie

während der zweiten Hälfte des Hubes wieder abgeben, so daſs sie ausgleichend wie

ein Schwungrad wirken.

In dem auf der anderen Seite der Maschinenhalle liegenden Kesselhause befindet sich

ein Mac-Nicol-Kessel von Petry-Dereux in Düren. Wie Fig. 6 erkennen läſst,

liegt über der Feuerung – hier ist eine Donnely'sche

Wasserrostfeuerung vorgesehen (vgl. 1886 259 * 155 und

1887 264 * 9) – ein schräger, ziemlich kurz gehaltener

Wasserrohrkessel, dessen vorderes Ende an den groſsen Oberkessel angeschlossen ist,

während er hinten in einen Unterkessel mündet, welcher an beiden Enden mit dem

Oberkessel verbunden ist. Der Wasserumlauf wird durch die eingezeichneten Pfeile

angegeben.

Die Speisung erfolgt durch das abgebogene Rohr a,

während der Dampf aus einem besonderen Dome entnommen wird.

Diesem Kessel, welcher eine gesammte Heizfläche von 100qm hat, liegt der Gedanke zu Grunde, durch das Röhrenbündel eine möglichst

groſse Heizfläche auf einem kleinen Raume zu vereinigen und doch alle Vortheile

eines Groſswasserraumkessels zu behalten.

Der Kessel hat eine Länge von 8m; der

Wasserröhrenkessel besitzt 69 Röhren von 95mm

Weite und ist 3m lang, der Hinterkessel hat 0m,750 Durchmesser bei 5m Länge, der Oberkessel 1m,300 Durchmesser bei 8m Länge. Zu beachten ist, daſs der ausgestellte

Kessel nur an seinem hinteren Ende fest gelagert, am vorderen Ende aber auf glatte

Unterlagen gelegt bezieh. aufgehängt ist, so daſs er sich ungehindert ausdehnen

kann.

Das Speisewasser wird von einer Hülsenberg'schen direkt

wirkenden Dampfpumpe (vgl. 1886 261 * 317) geliefert; das

Kesselwasser wird jedoch erst in einem Dervaux'schen

Speisewasserreiniger gereinigt, welcher von H. Reisen

in Köln geliefert ist.

Der Dervaux'sche Kesselreinigungsapparat (Fig. 7) besteht

aus einem, mit einem Rippenkopfe C versehenen

Schlammsammler D und einem zur Aufnahme von Soda und

Kalk oder kaustischer Soda oder Natronlauge dienenden Topf L. Der Schlammsammler, welcher stets über dem Kessel stehen muſs, ist mit

demselben durch die Rohre R und V verbunden, während der Topf L in die

Speiseleitung eingeschaltet ist. Der Topf L kann jedoch

fortbleiben, wenn die Einführung von Soda u.s.w. entweder durch Einbringen in den

etwa vorhandenen Speisebehälter oder in die Saugeleitung der Speisepumpe

bewerkstelligt werden kann. Im letzteren Falle stellt man an einen leicht

zugänglichen Ort der Saugeleitung der Speisepumpe ein Gefäſs, welches mittels eines

eintauchenden Röhrchens oder Schlauches mit dem Saugerohre zu verbinden ist, so daſs

während des Pumpens die in Lösung vorhandenen Chemikalien allmählich aufgesaugt

werden. Die Einführung kann durch ein eingeschaltetes Hähnchen so geregelt werden,

daſs sie auf den ganzen Tag gleichmäſsig vertheilt wird, was der zeitweiligen

Einführung vorzuziehen ist. Sämmtliche Röhren werden durch den Stutzen M in den Kessel eingeführt. Das Rohr V besitzt in der Höhe des mittleren Wasserstandes einen

Schlitz P und ist über dem Kessel von einem

Umhüllungsdampfrohre U, welches eine Wärmeausstrahlung

des Rohres V verhindert, centrisch umgeben. In den Topf

L bezieh. in die Speiseleitung oder den

Speisebehälter werden täglich einmal die vorher ungefähr bestimmten Chemikalien

eingeführt, welche durch das Speisewasser in den Kessel geführt werden. Im Kessel

geht die Ausscheidung der Stein bildenden Salze, kohlen- und schwefelsaurer Kalk,

kohlensaure Magnesia u.s.w. vor sich, welche zunächst als Schlamm und Schaum, theils

auf, theils in dem Wasser schwimmen, bevor sie zur Ablagerung gelangen können. Da

nun das Wasser so kräftig durch den Apparat umläuft, daſs die ganze Wassermenge des

Kessels in 10 Stunden 5 bis 10 mal durch denselben gelangt, so wird nach und nach

sämmtlich sich bildender Niederschlag in dem Schlammsammler D abgesetzt, von wo er täglich durch mehrmaliges, secundenlanges Oeffnen

des Reinigungshahnes N abgeführt wird. Durch Anordnung

des Apparates über dem Kessel ist der Druck im Rippenkopfe des Schlammsammlers um so

viel geringer gegenüber dem im Kessel selbst, als die Wassersäule zwischen dem

Wasserspiegel im Kessel und dem im Rippenkopfe ausmacht. Dieser Druckunterschied

genügt, um eine heftige Dampfentwickelung in der Wassersäule des Steigrohres V herbeizuführen, da das darin aufsteigende Wasser

verhindert ist, Wärme abzugeben, bis es über das Schutzrohr U heraustritt. Es ist also die aufsteigende Wassersäule stets leichter als

die sinkende im Rohre R. Im Rippenkörper wird der Dampf

condensirt; das Wasser gelangt in den stagnirenden Raum, wo es in Folge einiger

Abkühlung nicht mehr kocht und Gelegenheit findet, den Schlamm, da er schwerer ist

als Wasser, sinken zu lassen. Aus seiner verhältniſsmäſsigen Ruhe gelangt das Wasser

gereinigt durch das Rohr R in den Kessel zurück. Es

wirken beide Rohre also heberartig. Der Schlitz P im

Rohre V hat den Zweck, den auf der Oberfläche des

Wasserspiegels schwimmenden Schaum abzusaugen. Wenn bei sinkendem Wasserstande

dieser Schlitz auch zuweilen in den Dampfraum kommt, so wirkt der Dampfeintritt, so

lange ein gewisses Maſs nicht überschritten wird, noch fördernd auf den Umlauf;

dieser hört aber bei weiterem Sinken auf, um wieder bei steigendem Wasserstande zu

beginnen.

Zur Messung des dem Kessel zugeführten Speisewassers dient ein Schmid'scher Kolben-Wassermesser, welcher von Speyerer und Comp. in Berlin aufgestellt ist.

Wird die Steuerung einer eincylindrigen Wassersäulenmaschine durch einen

Muschelschieber mit Kurbelbewegung oder durch einen in ähnlicher Weise wirkenden

Steuerkolben besorgt, so muſs dieser Kolben dem Arbeitskolben gegenüber eine

Voreilung von 90° oder von 180 + 90 = 270° haben. Im zweiten Falle müssen aber die

Kanäle anders geführt sein als im ersten. Wird nun ein Kolben I (Fig. 8) durch einen um

270° voreilenden Kolben II gesteuert, so hat ersterer

dem letzteren gegenüber eine Voreilung von 90° und muſs also bei passender

Kanalführung auch im Stande sein, diesen, d.h. den Kolben II, zu steuern. Das Kolbenpaar würde sich mithin gegenseitig selbst

steuern, zusammen also eine Zwillingsmaschine ohne besonderen Steuermechnismus

bilden. Aus den Figuren ist ersichtlich, daſs jeder der beiden Kolben I und II mit vier Wegen

versehen ist, welche paarweise angeordnet sind, und zwar so, daſs das obere Paar im

Grundrisse ein Kreuz bildet, jeder Kanal also zwei einander diametral

gegenüberstehende Oeffnungen verbindet, während die unteren Kanäle je zwei im

rechten Winkel stehende Oeffnungen verbinden. Diese Kolben bewegen sich in je einem

Bronzecylinder, welcher in der Höhe der Zu- und Abfluſskanäle a und b mit viereckigen

Durchgangsöffnungen a1

b1

c1

d1 bezieh. a2

b2

d2c2 versehen ist. Bei der Stellung des

Kolbens I in Fig. 8 correspondirt a1 mit c1, sowie b1 mit d1

, während bei höherer Kolbenstellung, entsprechend dem

dargestellten Schnitte (Fig. 9), durch Kolben II die Verbindungen a1

d1, sowie c1

b1 hergestellt werden.

Ganz dasselbe gilt auch für den Kolben II. Um das Spiel

der Kolben zu verstehen, ist zu beachten, daſs die Oeffnungen a1

a2 mit dem Zufluſsrohre

a, – die Oeffnungen b1

b2 mit dem Abfluſsrohre

b in unmittelbarer, nie gehinderter Verbindung

stehen, während die Oeffnungen c1 und c2 ihre Fortsetzung in den Kanälen e1 und e2 finden, welche

aufsteigend in den Kurbelraum des jedesmaligen anderen Kolbens münden; endlich die Oeffnungen d1

d2 mit den

abwärtsführenden Kanälen f1

f2 verbunden sind,

deren Verlängerung unter den jedesmaligen anderen Kolben führt. Man erkennt nun

leicht, daſs die Kreuzverbindung des Kolbens I, wenn

sie zur Wirkung kommt (entsprechend der Zeichnung), auf dem Wege a1

c1

e1 Druckwasser über den

Kolben II gelangen läſst, dem unter dem Kolben II befindlichen Wasser aber auf dem Wege f1

d1

b1 Abfluſs gestattet,

die Kreuzverbindung bei I veranlaſst also, daſs Kolben

II sinkt. Durch Herstellung der Winkelverbindung

werden Aus- und Einströmung verwechselt. Es tritt durch a1

d1

f1 Wasser unter den

Kolben II, während das über demselben befindliche

Wasser durch e1

c1

b1 entweicht. Die.

Winkelverbindung bei I veranlaſst also, daſs der Kolben

II steigt. Die um 90° voreilende Kurbel I durchläuft ihren unteren Halbkreis, während der

Kolben II sinkt, ihren oberen, wenn II steigt. Die Hubwechsel von II entsprechen also jedesmal der Mittelstellung von I. In dieser sind aber alle Kanäle geschlossen, während

bei Stellung von I unter Mitte (unterer

Kurbelhalbkreis) die Kreuzverbindung, bei Stellung von I über Mitte (oberer Kurbelhalbkreis) die Winkelverbindung hergestellt

ist. Ganz ähnlich steuert nun der Kolben II den Kolben

I; nur sind die Kanalverbindungen hier umgekehrt,

da II um 270° gegen I

voreilt.

Durch die Kurbelbewegung werden die Kolben gezwungen, bestimmte Hublängen zu

durchmessen, so daſs also jeder Umdrehung der Kurbel eine bestimmte

Wasserdurchgangsmenge entspricht. – Das regelmäſsige Schmieren des Schmid'schen Wassermessers muſs sorgfältig beachtet

werden. Dasselbe sollte wiederholt während der Betriebszeit und insbesondere kurz

vor jeder längeren Betriebspause bewirkt werden. Man öffnet zu diesem Zwecke den

Schmierhahn und schraubt das Schmiergefäſs n kräftig

zwei bis drei ganze Umgänge herunter, wodurch eine genügende Menge Fett an alle

gleitenden Flächen gelangt.

In dem nun folgenden Kesselhause sind drei Schmid'sche

Wasserrohrkessel (vgl. 1886 261 * 2) von Huldschinsky Söhne in Gleiwitz ausgestellt, sowie zwei

Wasserrohrkessel von Breda und Comp. in

Schkeuditz-Leipzig (vgl. 1885 257 82 und 1888 269 * 483).

Zwei Schmid'sche Kessel haben je 62qm Heizfläche, der dritte 173qm. Die Breda-Kessel

haben je 84qm Heizfläche.

Die Kessel dienen zum Betriebe der Dampfmaschinen für den von Siemens und Halske angeordneten elektrischen Lichtbetrieb der gesammten

Ausstellung.

Der eine Breda-Kessel ist insofern bemerkenswerth, als

er einen nicht weniger als 3m langen Rost besitzt,

dessen Bedienung naturgemäſs ungewöhnliche Anstrengung des Heizers verlangt. Weshalb

diese wunderbare Anordnung getroffen wurde, konnte nicht ermittelt werden.

An dem Schmid'schen Kessel ist die patentirte neue

selbsthätige Speiseregulirung bemerkenswerth. Wie beigedruckte Textfigur erkennen

läſst, besteht der

Regulator aus einem mit dem Wasser- und dem Dampfraume des Kessels verbundenen

guſseisernen Gehäuse, in welchem in Höhe des mittleren Wasserstandes ein Schwimmer

sich befindet, der durch Hebelübersetzung ein entlastetes Kolbenventil bewegt. Der

Eingangsstutzen dieses Kolbenventiles ist mit dem Dampfraume des zu speisenden

Kessels, der Ausgangsstutzen dagegen mit der Dampfleitung zur Pumpe verbunden. Bei

der höchsten Stellung des Schwimmers ist der Dampfzutritt zur Pumpe abgeschlossen,

bei der tiefsten dagegen völlig geöffnet. Im ersteren Falle bleibt die Pumpe stehen,

im zweiten macht sie ihre gröſste Hubzahl. Bei gleichmäſsiger Dampfentnahme tritt

dementsprechend auch eine regelmäſsige Bewegung der Pumpe ein. Ist dagegen die

Dampfentnahme ungleichmäſsig, so richtet sich auch danach der Gang der Pumpe,

welcher schneller oder langsamer einen stets gleichmäſsigen Wasserstand aufrecht

erhält. Auf der Achse, um welche sich der vom Schwimmer bewegte Hebel dreht, sitzt

auſserhalb ein Zeiger, welcher gleichzeitig an einer Scala den Wasserstand im Kessel

markirt. Durch ein Gegengewicht, welches auf diesem Zeiger sitzt, wird das Gewicht

des Hebels ausbalancirt.

Textabbildung Bd. 274, S. 115

Die von dem Regulator an- und abgestellte Pumpe ist eine direktwirkende Dampfpumpe

ohne rotirende Bewegung, welche in jeder Stellung zuverlässig angeht und sowohl bei

schnellem wie bei langsamem Gange gleich sicher und vortheilhaft arbeitet.

Ziemlich versteckt liegt zwischen dem Hauptgebäude und der Brauerei das Kesselhaus

von Dürr und Comp. in Ratingen, welches den in Fig. 10

dargestellten Kessel enthält. Derselbe hat einen unteren Wasserrohrkessel, welcher

in eigenthümlicher Weise nur am vorderen Ende mit dem Oberkessel verbunden ist. Um

einen regen Wasserumlauf zu ermöglichen, sind die Wasserröhren nach Art der Field'schen Rohre durch Einsatzröhren getheilt, während

der Oberkessel selbst durch eine Längsscheidewand in zwei Theile getrennt ist.

Der Oberkessel steht durch geschweiſste Stutzen mit der sogen. Trennungskammer in

Verbindung. Letztere dient zur Aufnahme der Siederohre und zu der eigenthümlichen

Trennung des Speisewassers, der aufsteigenden Dämpfe und des dampfführenden Wassers.

Diese Trennung geschieht einerseits durch die in die Trennungskammer eingesetzten

Scheidewände, andererseits durch die in jedes einzelne Siederohr eingesetzten

Speiserohre. Die Einführung des Wassers geschieht vorn in dem Theile des

Oberkessels, in welchen auch vorn die aufsteigenden Dämpfe und das dampfführende

Wasser zuerst gelangen, und scheiden sich hier die Schlamm theile und die

kesselsteinbildenden Stoffe durch die plötzliche starke Erwärmung des Speisewassers

aus. Das Speisewasser durchzieht hiernach die beiden Theile des Oberkessels in ihrer

ganzen Länge, gelangt dann erst nach dem vorderen Theile der Trennungskammer und von

hier durch einzelne Speiserohre in die Siederohre. Hier beginnt die eigentliche

Dampfentwickelung, welche durch die dünnen Wandungen der Rohre und die senkrechte

Führung der Feuergase zu denselben wesentlich befördert wird. Die Dämpfe steigen in

dem hinteren Theile der Kammer nach dem Oberkessel, durchziehen denselben bis zu dem

Dome. Bei diesem langen Wege werden sämmtliche im Dampfe haftenden Wassertheile

ausgeschieden und somit der Dampf getrocknet.

Das aus dem Dampfe ausgeschiedene Wasser tritt mit dem Speisewasser auf dem vorher

beschriebenen Wege wieder nach den Siederohren. Dieser Umlauf des Wassers im Kessel

verhindert eine Ablagerung in den Siederohren, welche nur in den Oberkesseln

stattfinden kann, und zwar hauptsächlich in dem hinteren Theile derselben, da dieser

auſserhalb des Umlaufes liegt und dadurch einen natürlichen Schlammsack bildet. Am

tiefsten Punkte des Oberkessels und auſserhalb des Mauerwerkes befindet sich der

kegelförmige Ablaſsstutzen, welcher das Ausblasen des Schlammes jederzeit

vollständig und ohne jegliche Betriebsstörung ermöglicht.

Die Scheidewand in der Trennungskammer ist so angeordnet, daſs die Herausnahme der

Speise- und Heizrohre, sowie auch das vollständige Reinigen der letzteren mit

Leichtigkeit stattfinden kann. Die Siederohre sind an ihrem vorderen Ende mit einem

aufgeschweiſsten, conisch abgedrehten Ringe versehen und mit demselben in die

hintere Wand der Trennungskammer frei von Hand, ohne gerollt oder gewalzt zu werden,

eingesetzt und werden durch den Wasser- bezieh. Dampfdruck abgedichtet. Das

vollständige Freiliegen der hinteren Rohrenden ermöglicht ein ungehindertes

Ausdehnen der einzelnen Rohre, wodurch das bei anderen Systemen so lästige und so

oft beobachtete Krumm werden der Rohre vermieden ist. Die Verschlüsse sind in

Schmiedeeisen hergestellt und so bearbeitet, daſs sie, ohne Dichtungsmittel zu

gebrauchen, vollständig abdichten. Die Verschlüsse in der Trennungskammer werden

durch den Wasser- bezieh. Dampfdruck in den Kegel eingepreſst, so daſs ein

Nachziehen nie erforderlich, sogar ein Lösen der Schrauben während des Betriebes

gestattet ist.

Der aufgestellte Dürr-Kessel gehört zu den

angestrengtesten Kesseln der Ausstellung, da er viel zu kleine Abmessungen hat, um

die groſse Menge von ihm beanspruchten Dampfes liefern zu können.

Trotzdem der Kessel, wie gesagt, guten Wasserumlauf hat und der Schlamm sich zumeist

nur im Oberkessel absetzen wird, ist doch für das Kesselwasser eine

Reinigungsvorrichtung vorgesehen, welche von Dehne in

Halle a. d. S. ausgestellt ist.

Bei dieser Reinigungsvorrichtung, welche getrennt vom Kessel aufgestellt ist, wird

als Fällmittel für den Schlamm Aetznatron und Soda in einer gewissen Mischung

verwendet. Das zu reinigende Speisewasser wird zunächst durch einen Vorwärmer auf

die Temperatur von 70 bis 80° gebracht, in welcher es durch die Chemikalien am

leichtesten und zweckmäſsigsten angegriffen wird. Die Lauge aus Aetznatron und Soda

wird nun durch eine Speisepumpe, deren Hubzahl der der Speisepumpe für das

Kesselwasser genau angepaſst ist, in einen Mischkasten gebracht, in welchem die

Ausscheidung des Schlammes vor sich geht. Dieser wird beim Durchlaufen der

Flüssigkeit durch eine Filterpresse in dieser zurückgehalten und als Kuchen

gewonnen.

Ein ebenfalls zu klein gewählter, übermäſsig und namentlich sehr ungleichförmig in

kurzen Zwischenräumen angestrengter Kessel ist der im Theater aufgestellte

Wasserröhrenkessel von Büttner und Comp. in Uerdingen

(vgl. 1885 257 * 1. * 5). Dieser Kessel, welcher 76qm Heizfläche hat, besteht ausschlieſslich aus

Wasserröhren von 10cm Durchmesser ohne

Dampfsammler und Oberkessel. Derselbe gleicht vollständig einem Root'schen Röhrenkessel. Die schräg gelagerten

Wasserröhren werden von den im Zickzack geleiteten Feuergasen durchstrichen. Das

Speisewasser wird in beide Enden des unteren Querrohres eingeführt, um Verstopfungen

desselben zu vermeiden.

Der Kessel hat 90 Rohre von 2500mm Länge, welche in

einer Neigung von 1 : 4 liegen.

Interessant an der Kesselfeuerung ist die Anordnung eines Gebläses in Form eines

gewöhnlichen Ventilators von 600mm

Flügeldurchmesser, welches bei 600 Umläufen in der Minute 95cbm Luft in den Aschenraum der Feuerung einblasen

kann, um dieselbe zu forciren. Vor dem Oeffnen der Feuerthüren bei Beschickung des

Rostes tritt der Heizer auf eine Fuſsplatte und schlieſst hierdurch die

Luftzuführung, um ein Herausschlagen der Flamme zu verhindern.

Das Gebläse wird durch elektrische Uebertragung betrieben.

Zur Klasse der Wasserröhrenkessel müssen auch die Zwergkessel von Altmann und Comp. in Berlin, sowie von Lilienthal in Berlin gerechnet werden. Die erstere

Anordnung ist unter dem Namen Hoffnieister-Motor

bekannt. Der Kessel besteht aus einem flachen Oberkessel, aus welchem die

Wasserröhren nach unten durch die Feuerung abgebogen sind, so daſs sie mit beiden

Enden vom Boden des Oberkessels ausgehen. Der Oberkessel wird jetzt in einem Stücke durch

Schweiſsung hergestellt, so daſs unbequeme Dichtungen vermieden werden.

Der Lilienthal'sche neue Dampferzeuger dient zum

Betriebe der Maschinerie für ein groſses Nebelhorn, welches mittels verdichteter

Luft zum Ertönen gebracht wird. Die Luft wird durch eine Pumpmaschine bis auf 4at in einen Behälter verdichtet, welcher das

Nebelhorn – eine dreistimmige Sirene – auf 15 Minuten in Betrieb erhalten kann.

Während dieser Zeit muſs nun der Lilienthal'sche Kessel

im Stande sein, genügend Dampf zum Anlassen und zum Betriebe der Luftpumpe zu

liefern.

Der Dampferzeuger besteht aus mehreren mehrfach hin und her gewundenen über einander

liegenden Perkins-Röhren von 22mm lichter Weite, welche in Verbindung mit

einander stehen; die unteren Züge der Rohre umschlieſsen den Feuerraum, während

durch die oberen Züge die Feuergase mittels Lenkplatten durchzustreichen gezwungen

werden. Die Rohre sind so über einander gelegt, daſs sie nahezu ein Quadrat bilden,

welches etwa unter 45° schräg gestellt ist. Das Rohrviereck wird durch einen

guſseisernen Kasten eingeschlossen.

Das Speisewasser wird in das an der höchsten Stelle des Kessels liegende Rohr stetig

zugeführt, um nach den untersten Lagen über der Feuerung gedrängt und hier überhitzt

zu werden, so daſs es bei seinem nun erfolgenden Aufstiege allmählich verdampfen

kann.

Für einen normalen Betrieb dieses Dampferzeugers erscheint reines, kesselsteinfreies

Speisewasser Vorbedingung. Zu diesem Behufe ist eine Oberflächen-Condensation

angebracht, welche die Wiedergewinnung des Dampfwassers gestattet.

Modelle erläutern den Zwergkessel von Paul Preunicke und

Comp. in Berlin.

Dieser Dampferzeuger besteht aus vier einzelnen durch Kreuzstutzen, mit einander

verbundenen Kesseln, derart, daſs die beiden Seitenkessel an ihren Enden Vollkessel

sind, während in der Mitte ein Röhrenbündel liegt. Ist schon die Verbindung des

Vollkessels mit dem Wasserröhrenkessel eine glückliche zu nennen, so sind in der

gleichzeitigen Verbindung des Ober- und Unterkessels, ersterer als Dampfsammler,

letzterer als Vorwärmer, die Vortheile der verschiedensten Dampfkesselsysteme

vereinigt.

Der Kessel besitzt einen groſsen Wasserraum, so daſs bei veränderlicher Dampfentnahme

keine störenden Schwankungen in der Dampfspannung eintreten. Die Feuergase

bestreichen zunächst das Röhrenbündel, gehen über den hinteren Vollkessel weg,

vereinigen sich unter dem Dampfsammler, umspülen hierauf den Vorwärmer (Bouilleur)

und gehen sodann im Fuchse ab. Auſserdem erhalten die vorderen Enden der Vollkessel

und der Vorwärmer durch das hocherhitzte Mauerwerk noch indirekte Heizung. Durch die

Anwendung des Vorwärmers, in welchem sich die hauptsächlichsten schlechten

Wasserbestandtheile absetzen, kann nur reineres Wasser in den Röhrentheil gelangen,

welch letzterer ohnedem durch den starken Umlauf des Wassers in den Röhren nur

geringe Ablagerungen in denselben zuläſst. Das Wasser kann öfters und während des

Betriebes abgelassen werden. Der Dampfkessel ist gegen gefährliche Explosionen

gesichert, da bei zu hoher Spannung bezieh. bei Zerreissen eines oder mehrerer

Röhren, die Spannung langsam nach unten entweichen kann, während das gleichzeitig

ausströmende Wasser das Feuer auslöscht.

Die Ausführung dieses Kesselsystemes kann so bewerkstelligt werden, daſs die

einzelnen Kessel an den Kreuzstutzen entweder durch Umflanschungen mit Winkelringen,

oder Verschraubungen derart von einander getrennt werden, daſs die drei Unterkessel

gesondert sind, während die Kreuzstutzen an dem Oberkessel hängen bleiben. Hierdurch

wird möglich gemacht, daſs wenn z.B. der eine Röhrenkessel ausbesserungsbedürftig

werden sollte, der Betrieb mit dem anderen Röhrenkessel fortgesetzt werden könnte.

Auch dürfte diese Trennung für den Transport und die Aufstellung des Kessels

vortheilhaft sein. Bei Raummangel ist die Anordnung nur eines Seitenkessels

möglich.

Von der Berliner Maschinenbau-Gesellschaft vormals Schwartzkopff ist – allerdings nicht im Betriebe – ein

Kessel von 77qm Heizfläche nach dem Systeme Babcock-Wilcox (vgl. 1888 269 * 449) ausgestellt. Der Kessel besteht vollständig aus Schmiedeeisen,

ist ohne Stehbolzen und Versteifungen durchweg mit metallischen Verbindungen

ausgeführt. Die Wasserröhren liegen unter 30° nach hinten geneigt. Die einzelnen

senkrechten Reihen sind zu einander versetzt angeordnet, so daſs ein lebhafter

Wasserumlauf gewährleistet wird. Die Röhren münden an beiden Enden in schmale

Wasserkammern, denen eine eigenthümliche Zickzackform gegeben ist, um die

Wasserrohre in gedachter versetzter Weise anordnen zu können. Am tiefsten Punkte

liegt ein Schlammsammler. Natürlich besitzt auch dieser Kessel einen groſsen, als

Dampfsammler dienenden Oberkessel.

St. Leutner und Comp. in Breslau stellen einen Kessel

aus, welcher im Wesentlichen aus einem Ober- und einem Unterkessel besteht, die

beide durch senkrechte Siederohre mit einander verbunden sind (vgl. Fig. 11 und 12). Zwischen

beiden Kesseln streichen die Heizgase.

Ober- und Unterkessel sind liegende Cylinder, deren Länge durch die Gröſse des

Kessels bedingt ist; an diesen sind der Länge nach, möglichst dicht neben einander,

die eben besprochenen Stutzen angenietet, von denen jeder ein Rohrbündel von 12

Stück aufnimmt. Die Länge der Röhren beträgt etwa 3m und ermöglicht ein drei- bis viermaliges Bestreichen derselben durch die

Heizgase. Die sonstige Gesammtconstruction und die Art der Erneuerung ergibt sich

aus der Abbildung. Aus dem Speisewasser, welches in den Oberkessel mittels eines durchgehenden Rohres mit

vielen Oeffnungen eingeführt und dadurch auf den ganzen Wasserinhalt vertheilt wird,

scheiden sich durch die plötzliche Erwärmung die festen Bestandtheile aus und werden

mit dem Wasser in den Unterkessel geführt, wo sie sich auf dem Boden ablagern und

dadurch aus dem Bereiche des Feuers gebracht werden. Da die eine Hälfte der Röhren

bis in den Dampfraum durchgeführt ist, so kann das Speisewasser hier erst vom

Unterkessel aus eintreten, während durch die andere Hälfte der Röhren das

Speisewasser nach unten fallen muss. Es ergibt sich hieraus ein zuverlässiger und

lebhafter Umlauf, welcher das Ansetzen von Kesselstein verhindert. Kleine

Inkrustationen werden sich loslösen, aber in den Unterkessel fallen, wo sie nicht

mehr schaden können.

Der ganze Kessel ist nur oben aufgehängt, so daſs sich die Röhren mit dem

daranhängenden Unterkessel ungehindert ausdehnen und zusammenziehen können; es ist

also hier keine Veranlassung zum Undichtwerden der Verbindungsstellen zwischen

Röhren und Böden gegeben, wie dies bei den liegenden Röhrenkesseln häufig der Fall

ist. Auſser bei den Mannlochverschlüssen und Armaturen sind keinerlei

Dichtungsstellen vorhanden.

Sehr beachtenswerth ist die zur Beseitigung von Explosionsgefahren getroffene

Einrichtung, welche sich im Allgemeinen dadurch kennzeichnet, daſs bei übermäſsig

angestiegenem Innendrucke zwischen den Röhren und dem Oberkessel Oeffnungen

entstehen, welche den Druckausgleich herbeiführen und Dampf bezieh. Wasser in die

Feuerung schicken.

Zwei geschweiſste runde Stutzen von 600mm

Durchmesser besitzen jeder einen Boden von 30mm

Stärke, durch welchen die senkrechten Röhren hindurchgehen. Während nun die unteren

Rohrenden im Boden des unteren Stutzens unwandelbar befestigt sind, werden die

oberen Rohrenden mittels conischer abgedrehter Bunde in die entsprechend

bearbeiteten Oeffnungen des oberen Bodens von innen nach auſsen fest hineingesteckt,

so daſs sie einen dichten Abschluſs bilden. Die geraden Böden werden bei

Ueberschreitung eines bestimmten inneren Kesseldruckes (hier 16 bis 17at) sich durchbiegen; die Röhren können, da sie

sich nicht zusammenstauchen lassen, dieser Durchbiegung nicht folgen und müssen

deshalb mit ihren conisch eingesetzten oberen Enden aus dem oberen Boden sich

überall da herausheben, wo eine merkliche Durchbiegung der Böden eintritt. Hierdurch

entstehen ringförmige Oeffnungen am Umfange der Rohrenden, aus denen das Wasser

(oder auch der Dampf) entweicht, das Feuer auslöscht und die zu hohe Spannung auf

ihr zulässiges Maſs zurückführt. Dies veranlaſst die Böden in ihre frühere Lage

zurückzukehren und wieder einen dichten Abschluſs mit den Rohrenden zu bilden.

Die so gefährliche plötzliche Entlastung des Kessels kann hierbei nicht eintreten, da die

Oeffnungen zunächst sehr klein sind und auſserdem nach und nach bei den einzelnen

Röhren entstehen werden.

Es liegt demnach in der Construction des Kessels selbst eine vollkommene Sicherheit

gegen Explosionsgefahr, indem bei zu hoher Spannung langsam und ohne explosive

Wirkung Oeffnungen an den Verbindungsstellen zwischen Oberkessel und Röhren

entstehen, welche das Wasser entweichen lassen und dadurch den normalen Druck wieder

herstellen, während sich die Oeffnungen wieder schlieſsen.

Sollte in Folge von Wassermangel eine Explosionsgefahr eintreten, so werden die zum

Theil von Wasser entleerten Röhren sich erst recht aus ihrer Sitzfläche abheben,

indem sie sich stark ausdehnen und den Dampf entweichen lassen. Bei sehr energischer

und plötzlicher Dampfentwickelung könnten höchstens einige glühende Rohrstücke ohne

explosive Wirkung zerstört werden.

Es ist in der That überraschend, mit welcher Zuverlässigkeit bei dem ausgestellten

Versuchskessel der eben beschriebene Vorgang sich abspielt, und es wäre äuſserst

interessant, diese Versuche auch mittels Dampfdruck, d.h. durch Heizung des Kessels

vorzunehmen.

Zu den eigentlichen GroſswasserraumkesselnPreſswasserraumkesseln übergehend, haben wir zunächst den zum Betriebe der Brauerei dienenden

Zweiflammrohrkessel von H. Paucksch in Landsberg a. W.

zu erläutern, welcher 75qm Heizfläche bietet und

mit einer neuen Form der Tenbrink-Feuerung ausgerüstet

ist.

Die Flammrohre des Kessels sind besonders eigenthümlich, da sie aus einzelnen kurzen

Schüssen zusammengesetzt sind, welche verschieden groſse Durchmesser haben. So

besitzt z.B. der ausgestellte Kessel Flammrohre, deren Schüsse, an der Feuerung

angefangen, folgende Durchmesser haben: 800mm bei

1m Länge, 750mm, 700, 650, 700mm bei je 500mm Länge u.s.w. Man ersieht hieraus, daſs die

Verengungen und Erweiterungen des Flammrohrquerschnittes nicht unbeträchtlich sind.

Der Zweck dieser Anordnung geht dahin, Wirbelungen der Federgase hervorzubringen, um

eine bessere Ausnutzung und Verbrennung zu erzielen.

Die einzelnen Schüsse sind nach auſsen umgebördelt und hier durch einen

Versteifungsring verbunden. Diese Verbindung ist ungemein fest und sicher, wie zwei

ausgewechselte Flammrohre beweisen, welche in Folge Ausglühens ungeheuer eingebeult

sind, ohne daſs die Flanschen irgend welche Beschädigung erkennen lassen.

Die benutzte Tenbrink-Feuerung hat eine ungewöhnliche

Anordnung. Ueber dem durch Schüttfeuerung beschickten schräg liegenden Roste,

welcher nicht im Wassermantelrohre liegt, befinden sich zwei Wasserquerrohre, welche

die Feuergase nach vorn ablenken gegen ein drittes oberhalb gelagertes Querrohr,

welches die Gase dann in die Feuerrohre drängt.

Das Speisewasser wird in das unterste Querrohr von unten aus dem Hauptkessel

zugeleitet, so daſs es bereits ziemlich stark erhitzt, also möglichst schlammfrei in

den Tenbrink-Apparat gelangt, diesen also der Gefahr

der Verschlammung möglichst wenig aussetzt.

Eine eigenartige Verallgemeinerung der Galloway-Rohre

wird in einem Flammrohre von M. Jahr in Gera gezeigt.

Statt der kreuzweise in das Feuerrohr eingesetzten Galloway-Rohren sind in den Umfang des Feuerrohres Einbauchungen a (Fig. 13) hergestellt,

welche durch Klappen b so geschlossen werden, daſs

Oeffnungen cd frei bleiben, durch welche das Wasser

hindurch streichen kann.

Diese taschenartigen Wasserrohre bieten den Vortheil, daſs sie durch ihre seitliche

Lage im Feuerrohre leicht zugänglich sind, da die Deckel ohne Mühe gelöst und

abgenommen werden können.

In einem besonderen Kesselhause von Rich. Schwartzkopff

in Berlin befindet sich ein Feuerrohrkessel, der an sich keine besondere

Eigenthümlichkeiten bietet, aber jedenfalls zu den interessantesten

Ausstellungsgegenständen zu rechnen ist, weil er eine groſse Zahl hervorragender

Maſsregeln aufweist, welche die Sicherheit des Kesselbetriebes gewährleisten sollen.

Der Kessel hat ausschlieſslich den Zweck, die Schwartzkopff'schen Specialitäten im Betriebe vorzuführen und ihre

Anordnung und Wirkungsweise zu zeigen. Eine besondere Anziehung übt dieser Kessel

noch insofern aus, als derselbe innen elektrisch beleuchtet ist und durch den

Wasserstandszeiger dem Beschauer Einblick in den Kessel zur Beobachtung der

verschiedenen Vorgänge im Kessel gestattet. Die einzelnen Apparate werden später

besprochen werden, nachdem wir die ausgestellten Locomobilkessel erwähnt haben.

Diese Ausstellung findet nur ein schwaches Gegenstück in dem kalt ausgestellten,

gleichfalls alle möglichen Sicherungen zeigenden Seitrohrkessel in der Abtheilung

der königl. preuſsischen Eisenbahnen.

R. Wolf in Buckau-Magdeburg ist mit drei seiner

Locomobilen auf Tragfüſsen – oder wie diese Locomobilenart ebenso widersinnig wie

geschmacklos genannt wird, stationären Locomobilen – vertreten. Zwei dieser

Locomobilen von je 45qm Heizfläche sind ständig in

dem Maschinenhause von Siemens und Halske für die

elektrische Beleuchtung thätig und zeichnen sich diese durch ihre auſserordentliche

Leistungsfähigkeit aus, da sie mit nicht weniger als 70 angestrengt

sind.

Die eigentliche Ausstellungslocomobile von 50qm

Heizfläche dient zum Betriebe der Keſsler'schen Mühle

und ist in einem besonderen Gebäude aufgestellt. Die Locomobile ruht auf Tragfüſsen

und ist mit Compoundmaschinen versehen. Sie besitzt einen ausziehbaren Röhrenkessel

mit 95 Röhren von 51mm innerem Durchmesser. Die

Gesammtlänge des Kessels beträgt 5m bei 1m,5 Durchmesser. Der auſserordentliche Effect

dieser sehr verbreiteten Compoundlocomotive erklärt sich aus der günstigen Lage der

Dampfcylinder im Dampfraume des Kessels, so daſs hier der denkbar beste Schutz gegen

Dampf- bezieh. Abkühlungsverluste durch die Maschine und die Vermeidung jeder

Dampfleitung gegeben ist.

Kolbenführung, Kurbel, Schwungrad und Riemenscheibe sind auf dem Kessel befestigt.

Eine Abstellvorrichtung ist bereits früher beschrieben worden.

Mehrere ähnlich gebaute „fahrbare“ Locomobilen sind von H. Lanz in Mannheim ausgestellt. Dieselben sind nicht

im Betriebe vorgeführt, zeigen aber alle möglichen Sicherheitsvorrichtungen, wie sie

der Betrieb auf freiem Felde fordert. Die gröſste Locomobile kann 45

leisten.

Die von C. Beermann in Berlin, sowie von der

Actiengesellschaft H. F. Eckert in Berlin ausgestellten

Locomobilen lassen keine wesentlichen Abweichungen von der üblichen Bauart

erkennen.

Die merkwürdigerweise so wenig beachtete Ausführung der Locomobilen mit stehendem

Kessel ist nur von Petzold und Comp. in Berlin

ausgestellt. Diese Locomobilenart sollte wirklich seitens der Landwirthschaft mehr

gepflegt werden, da sie sehr viele Vortheile gegenüber den Locomobilen mit liegendem

Kessel zeigt. Zunächst ist die getrennte Aufstellung von Kessel und Maschine

durchgeführt, dann aber ist der verhältniſsmäſsig kleine Kessel mit groſser

Heizfläche auszurüsten und verlangt die geringe freie Wasseroberfläche keine

peinlich wagerechte Aufstellung im Felde.

Die Locomobile von Petzold und Comp. leistet 8 ;

sie besitzt einen stehenden Feuerbüchskessel von 10qm Heizfläche mit 24 engen Quersiederohren.

Von Scharrer und Groſs in Nürnberg sind ebenfalls

halblocomobile Maschinen mit stehendem Kessel nach dem Systeme Lachapelle zur Ausstellung gebracht. Die hohe, rings

von Wasser bespülte Feuerbüchse, in welcher sich wagerechte Sieder kreuzen,

schlieſst den Feuerherd ein. Die Sieder, durch welche das Wasser umläuft, werden von

der Flamme senkrecht getroffen und brechen dieselbe.

Tafeln