| Titel: | Ueber die Berliner Ausstellung zur Verhütung der Infection in Brauereien; von Prof. Alois Schwarz in M.-Ostrau. |

| Autor: | Alois Schwarz |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 123 |

| Download: | XML |

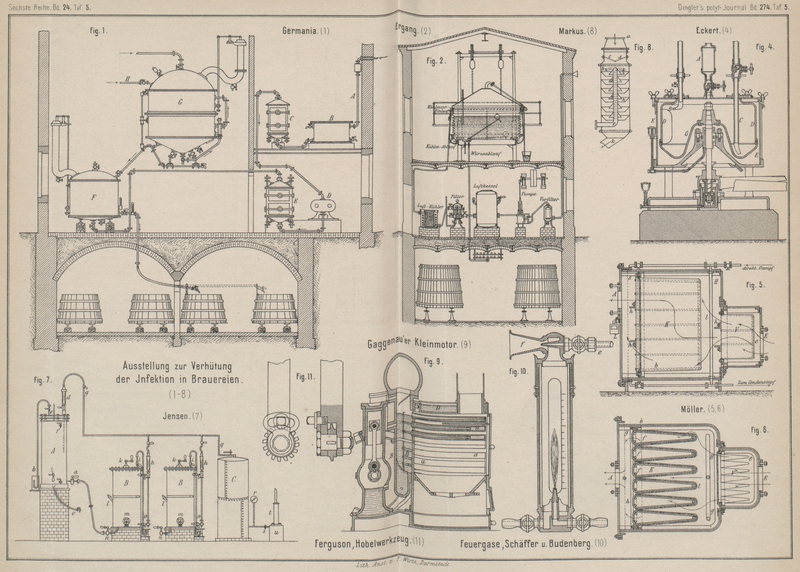

Ueber die Berliner Ausstellung zur Verhütung der

Infection in Brauereien; von Prof. Alois Schwarz in M.-Ostrau.

(Schluſs des Berichtes S. 65 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Berliner Ausstellung zur Verhütung der Infection in

Brauereien.

Der Begründer der Cellulosefiltration, Heinr. Stockheim

in Mannheim, hatte seine Apparate wieder in der bekannten Form und guten Ausführung zur Ausstellung

gebracht. Die groſse Verbreitung, welche diese Apparate erfahren haben, lassen eine

neuerliche Beschreibung überflüssig erscheinen; erwähnt sei bloſs die Neuerung, daſs

die Apparate, nachdem sie mit Filtermasse beschickt und die Kammern entleert sind,

vor dem Eintritt des Bieres mit comprimirter Luft gefüllt werden; während die

Eingangskammern sich so unter Gegendruck mit Bier füllen, verhütet die Luftspannung

in der noch geschlossenen Ausgangskammer ein allmähliches Eindringen in die noch

nicht entwässerten Filterschichten, sondern erst nachdem die Eingangskammern

gänzlich entlüftet und mit Bier gefüllt sind, bewirkt das nun gleichmäſsig auf der

ganzen Fläche in die Filterschichten eintretende Bier eine Entwässerung derselben

unter Ausschluſs von Bierverlust. Diese Art der Füllung bietet den weiteren Vorzug,

daſs gleich das erste Bier, womit der Apparat sich füllt, die volle Kohlensäure

erhält. Dieser Vortheil der Stockheim'schen Apparate

ist bei allen Apparaten, die diese Fabrik seit zwei Jahren auf den Markt brachte,

anwendbar.

Die Maschinen- und Pumpenfabrik von Gebrüder Guttsmann

in Breslau stellte eine reiche Auslese, insbesondere ihre Rapid-Bierfilter in

verschiedenen Gröſsen aus. Dieselben sind einfach in der Handhabung, billig für den

Betrieb und liefern ein schönes Filtrat. Die Innenflächen des Apparates sind

emaillirt. Die Firma stellte ferner ihren Einschaltungsapparat zur Schonung der

Lagerfässer (D. R. P. Nr. 47692 vom 22. September 1887) aus, welcher die Möglichkeit

des Zerspringens von Lagerfässern beim Abziehen unter Luftdruck ausschlieſst. Er

besteht aus zwei schmiedeeisernen, innen verzinnten Kesseln, von denen jeder etwa

1hl Inhalt hat, und welche dazu bestimmt sind,

abwechselnd das aus dem Lagerfasse selbsthätig zuflieſsende Bier aufzunehmen. Durch

einen auf dem Apparate befindlichen Vierwegehahn ist man im Stande, den in einem

Luftkessel erzeugten Druck in den mit Bier gefüllten Kessel zu leiten, wodurch das

Bier durch den Abfüllapparat gedrückt wird, während gleichzeitig aus dem anderen

Kessel die darin befindliche Luft ins Freie gelangt, damit aus dem Lagerfasse das

Bier nachflieſsen kann. Der beschriebene Vorgang geht abwechselnd in dem einen oder

dem anderen Kessel vor sich, so daſs stetiger Ausfluſs erzielt wird, wobei die

Lagerfässer entweder gänzlich vom Drucke entlastet bleiben, oder wenn man das

Abziehen noch mehr beschleunigen will, höchstens einen Druck von 0at,1 auszuhalten haben.

Während also dieser Apparat zwischen Lagerfaſs und Filter eingeschaltet wird, dient

derselbe nicht allein dazu, bei nicht mehr ganz festen Lagerfässern dennoch unter

hohem Druck abziehen zu können, sondern das Abfüllen selbst sehr zu beschleunigen,

weil die Kessel einen hohen Druck bis 4at

aushalten. Der Zwischenapparat schont demnach die Lagerfässer, hält dieselben dicht

und schlieſst ein Ausströmen der Kohlensäure aus dem Biere aus.

Hefe-Reinzucht-Apparate. Bei dem gegenwärtig allgemeinen

Interesse, welches die zur Zeit wichtige Frage der Hefe-Reinzucht nach Dr. Hansens Methoden in Brauerkreisen in Anspruch nimmt,

fanden auf der Ausstellung zur Verhütung von Infection in der Brauerei die zur

Reinzucht der Hefe dienenden Apparate besondere Beachtung und wurden auf das

eingehendste studirt. Sie waren in mehreren, jedoch im Wesentlichen auf dem gleichen

Grundgedanken beruhenden Ausführungen vertreten. In erster Linie fesselte der

Kopenhagener Originalapparat, welcher vom Kupferschmiedemeister W. E. Jensen in Kopenhagen direkt nach Angaben des

Erfinders Dr. Hansen angefertigt ward, die

Aufmerksamkeit der Besucher. Die gleiche Ausführung zeigte auch der von der

Kupferwaarenfabrik F. W. Pest in Berlin ausgestellte

und sehr schön ausgestattete Apparat, welcher Firma von den Herren Dr. Hansen und Jensen die

Ausführung der Apparate für Deutschland übertragen wurde. Ein dritter Apparat,

gleichfalls in schöner Ausführung, mit einigen Verbesserungen war von G. Hermann Schneider in Hamburg vorgeführt, und endlich

war auch ein kleiner Apparat in der Ausstellung der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei zur Ansicht gebracht.

Der Apparat Fig.

7 Taf. 5 besteht im Wesentlichen aus drei Haupttheilen: dem Würzecylinder

A, dem Gährungscylinder B (deren hier zwei vorhanden sind) und dem Luftbehälter C mit der zugehörigen Luftpumpe t.

Der Würzecylinder A, auf einer Unterlage c etwas erhöht aufgestellt, ist bei gleichem

Durchmesser etwas höher als der Gährungscylinder. Sein Deckel trägt einen Luftfilter

d, bestehend aus einer Metallkapsel, die eine

festgepackte Säule aus Baumwolle, etwa 20cm lang

und 3cm im Durchmesser (etwa 35 bis 40g), eingepreſst enthält. Das Filter wird mittels

eines luftdicht aufgeschraubten Deckels geschlossen, welcher mit dem

Luftzuleitungsrohre g des Luftbehälters in Verbindung

steht. Vor seiner Verwendung wird das Filter durch zweistündiges Erhitzen auf 150°

sterilisirt. Das Filter setzt sich nach dem Inneren des Cylinders in ein Rohr fort,

welches an seinem unteren geschlossenen Ende mit einigen feinen Oeffnungen versehen

ist, durch welche die durch das Filter kommende Luft ausströmen kann. Aus dem Deckel

führt noch ein zweimal gebogenes Luftrohr b, dessen

unteres Ende unter Wasserverschluſs steht und welches eine Weite von über 1cm hat. Der Deckel des Würzecylinders trägt weiter

in geringem Abstande ein ringförmiges Ueberrieselungsrohr e, dessen innere Seite fein gelocht ist und welches an dem einen offenen

Ende mit der Kaltwasserleitung in Verbindung steht. Der Würzecylinder trägt drei

Hähne, von denen der eine a die Verbindung mit dem

Gährcylinder herstellt, der nebenan befindliche den Cylinder mit dem

Würzezuleitungsrohre verbindet, während der obere f als

Probirhahn für Würze dient.

Der Gährungscylinder B ist ganz ähnlich eingerichtet,

besitzt jedoch im Inneren einen Rührapparat k, welcher

an seinem unteren Ende mit zwei Schraubenblättern versehen ist, von welchen das eine

ein Kautschukblatt trägt, so daſs der Boden und die Wand des Cylinders bei der

Umdrehung davon berührt werden. Der Deckel des Gährungscylinders trägt ebenfalls ein

Luftfilter A, sowie ein doppelt gebogenes Rohr i mit Wasserverschluſs b;

der Hahn a stellt die Verbindung mit dem Würzecylinder

her, während bei m der Abzughahn für die zu entleerende

Hefe und Würze sich befindet. An der Seite des Gährungscylinders befindet sich ein

kleines 1cm,5 langes Röhrchen l, welches am Ende mit Kautschukschlauch, Quetschhahn

und Glasstöpsel verschlossen ist; dasselbe dient zum Einführen der Hefe beim ersten

Anstellen der Gährung. Der Hahn m zum Abzapfen des

Bieres und der Hefe ist so eingerichtet, daſs während des Abzapfens keine Luft von

auſsen in den Cylinder dringen kann und daher jeder Infection von auſsen vorgebeugt

wird.

An der Seite des Gährungscylinders ist ein Glasrohr o

angebracht, welches den jeweiligen Stand der Flüssigkeit im Cylinder anzeigt und

mittels zweier Hähne und entsprechender Dichtungen mit dem Inneren des Apparates in

Verbindung steht.

Die Luftpumpe t ist auf dem Fundamente u angebracht und durch das Rohr s mit dem Luftbehälter C verbunden, welcher

mit Manometer r und Sicherheitsventil q ausgestattet ist.

Vor Inbetriebsetzung wird der ganze Apparat, insbesondere die beiden Cylinder, durch

Einleiten von heiſsen gespannten Wasserdämpfen sterilisirt. Hierauf wird die Würze

aus der Hauptleitung des Sudhauses im siedend heiſsen Zustande in den Würzecylinder

eingeführt, daselbst durch Einströmen der nöthigen filtrirten Luftmengen gelüftet

und durch Ueberrieselung mit kaltem Wasser abgekühlt. Die gekühlte Würze wird

hierauf durch den Hahn a in die Gährungscylinder

abflieſsen gelassen, bis sie die Höhe des Hefeeinführungsröhrchens l erreicht hat: hierauf wird reine Samenhefe unter

möglichst vollständiger Verhütung jeder Infection zugesetzt, sodann wieder Würze

zuflieſsen gelassen, bis dieselbe den Stand der obersten Marke am Glasrohre (79cm Höhe) erreicht hat, in welchem Falle der

Gährungscylinder etwa 2001 Würze enthält. Sodann

wird mittels des Rührapparates umgerührt und die Würze durch zehn Tage der Gährung

überlassen. Nach dieser Zeit wird das Bier abgezapft, indem man gleichzeitig Luft

durch das Filter und den Gährcylinder streichen läſst. Sobald etwas Schaum

auszutreten beginnt, wird mit dem Abzapfen innegehalten, etwas Würze zuflieſsen

gelassen, neuerlich umgerührt und von dieser Mischung etwa 25l Hefe abgezapft; sodann wird nochmals Würze

zuflieſsen gelassen, neuerlich umgerührt und abermals etwa 251 abgezogen, welche Masse durch Marken am

Glasrohre ersichtlich gemacht wird. Die abgezapften 501 liefern Stellhefe für etwa 8 bis 19hl

Würze. Der im Gährungscylinder verbleibende Heferest genügt, um die neuerdings

zuflieſsenden 2001 sterilisirte Würze in Gährung

zu bringen, welche nach zehn Tagen Stellhefe für weitere 10hl

liefert, so daſs ein Gährungscylinder monatlich die für das Anstellen von etwa 25

bis 30hl Würze erforderliche rein gezüchtete Hefe

liefert. Wenn zwei Gährungscylinder in Verwendung stehen, so kann man entweder zwei

verschiedene Heferassen oder das doppelte Quantum derselben Hefe erzielen.

Bei der Verwendung des Apparates ist besonders darauf zu achten, daſs die Dämpfung

sämmtlicher Theile vor der Benützung derart gründlich erfolgt, damit eine niedere

Sterilisirung des Apparates eintritt, und daſs ferner während aller Operationen ein

derartiger Ueberdruck im Apparate herrscht, daſs das Eindringen der Auſsenluft

absolut unmöglich ist. Die vorzüglichen Erfolge, welche mit diesen

Hefe-Reinzucht-Apparaten erzielt wurden, haben denselben bereits vielfache

Einführung verschafft, welche in der nächsten Zeit noch eine bedeutendere Steigerung

erfahren dürfte, in dem Maſse als die Wichtigkeit der rein gezüchteten Hefe immer

mehr gewürdigt wird.

Von den weiter ausgestellten einschlägigen Apparaten ist noch der

Turbinen-Vacuum-Zeug-Ziehapparat von Hoz und Kempter in

Konstanz zu erwähnen.

Der Apparat besteht aus dem äuſseren cylindrischen Gefäſse, dem frei eingestellten

Circulationscylinder und dem Verschluſsdeckel. Mit dem Verschluſsdeckel sind

verbunden: ein Scheidungscylinderstück, die Turbine, der Antriebmechanismus und das

Luftfilter (eine mit Watte gefüllte Kapsel). Das Abdichten des Kessels erfolgt durch

Flügelschrauben mit Gummizwischenlage.

In den Apparat wird das für einen Bottich erforderliche Quantum Anstellhefe und Würze

gebracht, hierauf das Einfüllventil geschlossen und die Handkurbel in Bewegung

gesetzt. Die Turbine bewirkt nun eine Strömung des Gemenges um den

Circulationscylinder in spiralförmig auf- und absteigender Richtung. Da die saugende

Wirkung der Turbine jedoch das Mehrfache der passirenden Flüssigkeit beträgt, so

findet, so lange gedreht wird, eine stetige Luftströmung durch das Luftfilter in den

Apparat statt. Der Circulationscylinder besitzt oben eine Auslage, welche in

Verbindung mit dem am Deckel befindlichen Scheidungscylinderstücke einen

Flüssigkeitsabschluſs zwischen dem äuſseren und dem inneren Raume des

Circulationscylinders bildet. In Folge dieses Abschlusses kann nur die Flüssigkeit

den Kreislauf um den Circulationscylinder machen, während die eingesaugte Luft nicht

in den inneren Raum zurücktreten kann, sondern oben durch ein vorhandenes

Ausgangsventil entweicht.

Es ist auch ferner durch diese trennende Flüssigkeitsschicht das Lufteintrittsventil

von dem Luftausgangsventil streng geschieden, so daſs die eingesaugte Luft erst die

Flüssigkeit nothwendiger Weise passiren muſs, ehe sie zum Ausgangsventil gelangt, um

zu entweichen. Es bleibt dem Apparate dadurch der Vorwurf erspart, der anderen

Hefeaufziehapparaten gemacht worden ist, daſs die eingesaugte Luft zum gröſsten Theile unbenutzt wieder

durch das Ausgangsventil entweiche.

Da sich das flüssige Gemenge und die eingesaugte filtrirte Luft fortwährend in

Bewegung befinden, so genügt zur Mischung und Lüftung eine Bewegung der

Antriebskurbel während 1 bis 2 Minuten. Das Einfüllen von Hefe und Würze findet

durch ein Schraubenventil in der Einsenkung des Deckels statt, für die Entleerung

befindet sich unten ein Schieberhahn. Zur Reinigung werden die Flügelschrauben

gelöst und der Deckel mit Armatur abgenommen, sowie der Circulationscylinder

herausgehoben. Da hierdurch alle Theile freiliegen und der Bürste allerwärts

zugänglich sind, so kann die Reinigung gründlich ausgeführt werden.

Ein ähnlicher ausgestellter Apparat war der Hefe-Aufzieh- und

Lüftungsapparat von W. Stavenhagen in Halle a.

S. Derselbe besteht aus einem cylindrischen Gefäſse, das auf einem fahrbaren

Gestelle befestigt ist. Am Boden befindet sich der Auslauf, im Gefäſse selbst ein

Rührwerk mit durchbrochenen Flügeln, welches mittels einer wagerechten Kurbelachse

angetrieben wird, die gleichzeitig die Treibachse einer kleinen rotirenden Pumpe

bildet; die Eingangs- und Ausgangsstutzen sind senkrecht angeordnet und stehen mit

dem Auslaufe am Boden des Gefäſses in Verbindung.

Man arbeitet mit dem Apparate folgendermaſsen: Nachdem man die zum Aufziehen

bestimmte Hefenmenge in das Gefäſs geschöpft hat, fährt man dasselbe bis zu dem

anzustellenden Gährbottiche heran, hängt einen an dem oberen Dreiwegehahn gesteckten

Gummischlauch in den Bottich und pumpt mittels der rotirenden Pumpe so viel Bier in

das Gefäſs, bis letzteres ungefähr bis ⅔ seines Inhaltes gefüllt ist. Alsdann stellt

man den Hahn so, daſs dessen offenes Mundstück mit der Pumpe in Berührung kommt,

dreht weiter und pumpt nun, während gleichzeitig die Flügel des Rührwerks lebhaft

arbeiten, Luft durch die Hefe hindurch, bis diese, was sehr schnell geschieht, zur

richtigen Höhe gestiegen ist. Sollte die Gährkellerluft für diese Mischung nicht

rein genug erscheinen, so kann man die betreffende Oeffnung des Dreiwegehahnes mit

einem Luftfilter in Verbindung bringen.

Die nunmehr aufgezogene Hefe befördert man nach Umstellen des Dreiwegehahns durch

Rückwärtsdrehen der Pumpe nach dem Bottich zurück; auch dabei ist das Rührwerk

unausgesetzt in Bewegung. Um den letzten Rest überzupumpen, was bei der raschen

Bewegung des Rührflügels schwierig ist, löst man durch einen kurzen Handgriff' die

Räderübersetzung aus, hebt die Flügel aus dem Eingriff und vermag nun den Rest

überzupumpen. Als besonderer Vorzug wird hervorgehoben, daſs alle Theile des

Apparates leicht aus einander zu nehmen und zu reinigen sind.

Ein dritter Apparat, der Hefeaufziehapparat vom Braumeister Kleide

in Saalfeld i. Thür,

welchen die Firma H. Gehrke in Berlin ausgestellt

hatte, erregte durch seine Einfachheit das Interesse der Fachleute. Derselbe besteht

aus zwei Theilen: einem Cylinder und einem Trichterkolben. Der Cylinder ist ein

Gefäſs aus verzinntem Kupfer, dessen Boden nach innen ausgebaucht ist, um von dem

Trichterkolben nicht bestrichene Räume zu vermeiden. Er ist auf ein Gestell montirt

und hat zur leichten Handhabung seitlich zwei Handgriffe.

Der Kolben besteht aus einem hohlen und an beiden Seiten offenen Handgriffe, der an

eine hohle Kolbenstange angeschraubt ist. An dem unteren Ende dieser Stange ist der

Kolben angebracht, ein Trichter mit vielen 2mm

langen und 10mm breiten Löchern, die in 10mm von einander entfernten Reihen um den Kolben

concentrisch herumlaufen. Unter dem Trichterkolben, welcher ziemlich gut an die

Wandungen des Cylinders anschlieſst, eingeschraubt in die hohle Kolbenstange,

befindet sich der Luftvertheiler. Derselbe besteht aus einem Centralstück, welches

das Schraubengewinde trägt, und vier von ihm ausgehenden, etwas nach abwärts

gebogenen seitlichen Armen, die offen in eine kleine Wulst endigen. Um diese offenen

Enden werden die Ventile, kleine, maulartig sich schlieſsende Gummilippen,

aufgesteckt.

Die Verwendung dieses Apparates, welcher mit Ausnahme der Ventile ganz aus Messing,

verzinntem Kupfer und Zinn hergestellt ist, ist eine einfache.

Die Hefe wird mit etwas Bierwürze in den Cylinder gebracht, der Arbeitende tritt auf

das Gestell des Cylinders, denselben dadurch festhaltend, und führt den Kolben ein.

Da die Lippen hierbei geschlossen sind und der Kolben ziemlich gut an die

Cylinderwangen schlieſst, so muſs die Hefe zertheilt durch die Schlitze des

Trichters nach oben dringen. Beim Heraufziehen des Kolbens öffnen sich die Lippen,

Luft strömt durch den Handgriff, die Kolbenstange und die Ventile, und vertheilt

sich in der durch die Schlitze des Trichters wieder hereingezogenen Hefenmasse.

Eine ganze Reihe neuer Hilfsapparate für die Brauerei, welche wohl nicht in den eng

begrenzten Rahmen der Specialausstellung gehörten, jedoch vielfaches Interesse

boten, waren von der bekannten Specialfirma N. Schäfer

in Breslau ausgestellt worden. Zunächst war ein Apparat zum Entspunden von

Transportfässern nach Construction des Braumeisters Winkler; derselbe besteht aus einer verstellbaren Unterlage, auf welche

das zu entspundende Gefäſs derartig gelegt wird, daſs der Spund unter einem durch

einen Hebel zu bewegenden Dreizackdorn liegt. Durch Herabdrücken des Hebels wird der

Dreizackdorn durch den Spund getrieben, durch einen Wendhebel gedreht und zieht der

Dorn beim Heraufdrücken des Hebels den Spund heraus, der gespalten zur Erde fällt,

Ist das folgende Faſs gröſser, so muſs die Unterlage durch einen Tritt auf die in

die Zahnstange eingreifende Sperrklinke in die entsprechend tiefere Stellung gebracht

werden. Es empfiehlt sich beim Herausheben von Querspunden, den Dorn vorher in

parallele Richtung zur Holzfaser zu stellen, weil dadurch der Pfeil den Spund

leichter durchdringt und ihn, ohne Splitter zu erzeugen, in nur zwei Theile spaltet.

Ferner wird die Arbeit dadurch wesentlich beschleunigt, daſs alle Fässer von

annähernd gleicher Gröſse sortirt und die verschiedenen Sorten nach einander

entspundet werden, weil auf diese Weise das häufige Hoch- und Tiefstellen der

Unterlage vermieden wird.

Von den weiter ausgestellten Apparaten sind hervorzuheben:

Der Schwalb'sche Schnellkühler für gehopfte Bierwürze zur schnellen Feststellung der

Saccharometergrade von Braumeister Schwalb, technischer

Leiter der Actienbrauerei Neustadt-Magdeburg. Der

Apparat besteht aus einem kupfernen Cylinder zur Aufnahme der Würze. Um diesen zieht

bandartig geformt eine starke kupferne Spirale, welche mit dem Cylinder fest

verlöthet ist. Dieser Würzecylinder paſst genau in ein mit breitem Fuſse versehenes

Messingrohr, welches unten und oben mit einem Stutzen versehen ist. Der untere

Stutzen wird mit der nächsten Kaltwasserleitung durch einen Gummischlauch 10mm verbunden, und umspült das kalte Wasser, indem

es dem Gange der Spirale folgt, den Würzecylinder etwa 30 Mal, wodurch die Würze in

kürzester Zeit auf 14° herabgekühlt wird.

Der Sterilisator und Glasur-Einbrennapparat, System

Brauereidirektor Sallmann in Tilsit. Mittels dieses

Apparates kann man glasirte oder unglasirte Bottiche und Gefäſse so behandeln, daſs

alle an den Wänden derselben befindlichen organischen Stoffe unschädlich gemacht

werden. Ganz besonders bewährt sich der Apparat zum Einbrennen von Glasur und

zeichnet sich hierbei vor den bisher bekannten Einbrennlampen durch vollständige

Gefahrlosigkeit aus, indem jede Explosion unmöglich ist. Auſserdem wird die

Leistungsfähigkeit der alten Systeme bedeutend übertroffen.

Der an der Handhabe des Apparates befindliche Hahn wird mittels eines Schlauches mit

der Gasleitung verbunden, während der zweite Hahn mit einer Luftpumpe in Verbindung

gebracht wird. Nachdem das Gas entzündet ist, wird der Lufthahn allmählich geöffnet,

wodurch eine intensive Stichflamme entsteht. Es ist selbstverständlich, daſs die

Bottiche vorher gründlich gereinigt und vollständig trocken sein müssen.

Ein Werkzeug zum Entfernen von Korken, Spundsplittern

u.s.w. aus Transportfässern. Durch das bisher allgemein übliche Aufspieſsen der

herauszuhebenden Theile wird viel Pech von den Dauben losgestoſsen und werden

letztere sehr schnell ruinirt. Ferner nimmt das Herausnehmen der Splitter mit dem

Spieſs viel Zeit in Anspruch.

Diese Nachtheile kommen bei dem neuen Werkzeuge in Wegfall. Dasselbe besteht aus

einem schwachen Rohre, an dessen unterem Ende zwei mit je einer kleinen Spitze versehene Federn

befestigt sind. Eine schmiedeeiserne Stange ist in dem Rohre beweglich und ist unten

mit einem über die Federn greifenden Ringe versehen, welcher beim Herunterdrücken

der Stange die Federn zusammendrückt. Die Federn ergreifen den herauszuhebenden

Gegenstand klauenartig und wird letzterer dann leicht aus dem Fasse entfernt.

Der Etagen-Vormaischapparat von Braumeister Markus in Breslau. Der neue, eigenartig construirte

Etagen-Vormaischer setzt sich mit dem Stutzen a an das

Ablaufrohr des Maischgutbehälters. An diesen Stutzen schlieſst sich nach unten das

runde Eisengebäude b an, welches zur Hälfte seines

Umfanges als Thür gearbeitet ist, um das Innere des Apparates bequem und gründlich

reinigen zu können. Von einer Seite tritt das Wasserrohr e ein, welches, rechtwinkelig nach oben gebogen, in der Mitte des

Apparates senkrecht in die Höhe steigt. Das Rohr ist mit Spritzlöchern f versehen, deren Anzahl nach oben zunimmt. In

bestimmten Zwischenräumen von einander sind am Rohre e

kegel- und am Mantel b trichterförmige Bleche g bezieh. h angebracht,

welche den Zweck haben, das Malzschrot am senkrechten Herabfallen zu hindern.

Während das Maischgut von Etage zu Etage herabgleitet, wird es mit dem Wasser

vermischt und ein Stauben thunlichst ausgeschlossen. Bei k tritt das Maischgut aus dem Apparate in den Maischbottich. Die Schieber

c und d dienen zur

Regulirung des Zulaufes.

Endlich ein Gährventilspund mit Federdruck (D. R. P.

angemeldet). Bei diesem neuen Spunde fallen die gewöhnlich zur Regulirung des

Druckes verwendeten Gewichte weg und läſst sich letzterer durch eine kleine

Stellschraube sicher einstellen.

Beim Abfüllen wird der Schlauch mit dem Hahn verbunden, in dessen hohlem Küken sich

Salicylwatte befindet. Die von der Pumpe kommende Luft, welche sehr viel

Unreinigkeiten mit sich führt, wird beim Passiren des Hahnes durch die Salicylwatte

vollständig gereinigt. Die Watte kann zu jeder Zeit durch neue ersetzt werden, ohne

daſs dabei die Luft aus dem Lagerfasse oder der Druckleitung entweichen kann.

Tafeln