| Titel: | Neuerungen an Oeldampfbrennern. |

| Autor: | Kn. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 155 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Oeldampfbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 269

S. 337.)

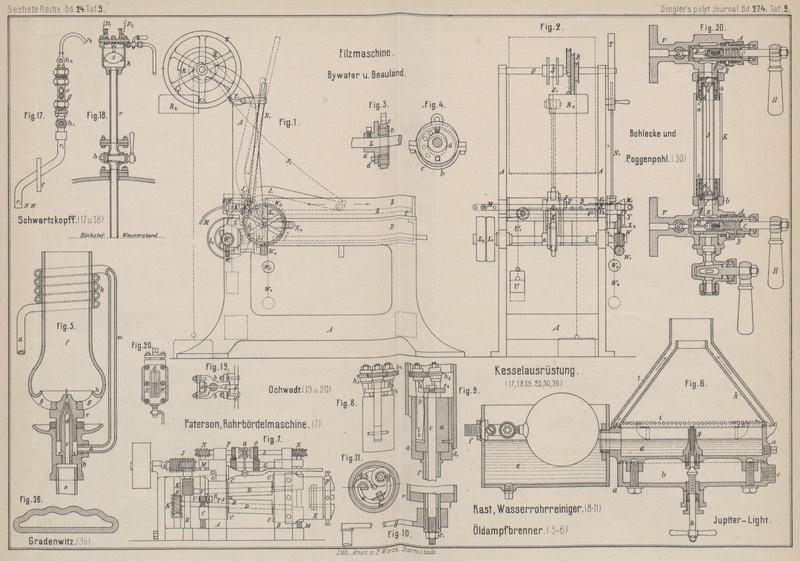

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 9.

Neuerungen an Oeldampfbrennern.

In D. p. J. 1887 263 * 378

und 1888 269 * 337 ist bereits über eine Beleuchtungsart,

das Lucigenlicht, berichtet worden, welche seit ihrem

Erscheinen eine immer ausgedehntere Anwendung auch in Deutschland gefunden hat. Die

vortheilhaften Seiten dieser für groſse Räume, Werkstätten, freie Plätze u.s.w.

bestimmten Beleuchtungsart, nämlich der rationelle Betrieb und die

Wetterbeständigkeit, haben naturgemäſs eine Anzahl ähnlicher Beleuchtungsarten

hervorgerufen (vgl. z.B. die Doty-Lampe 1888 269 * 342), welche zur Zeit mit einander in Wettbewerb

stehen. Auch das letzte Jahr hat wieder eine Anzahl neuer Formen bezieh.

Verbesserungen der genannten Arten gebracht, über welche in folgendem berichtet

werden soll.

Es sei hier zunächst einer Verbesserung des Brenners der durch das Patent Nr. 43600

geschützten Lampe gedacht (vgl. 1888 269 * 337), für

welche Vervollkommnung der Lucigen Light Comp. Lim. und

George Gerrard in Westminster (Middlesex, England)

ein D. R. P. N. 48435 vom 23. November 1888 ertheilt ist. Die Anordnung ist in Fig. 5 Taf. 9

zur Darstellung gebracht, und wird der Brennstoff, wie bisher, durch das Rohr o unter Druck der Düse d

bezieh. der Brennermündung l zugeführt, während der

durch die Flamme selbst überhitzte Dampf oder die Preſsluft durch Rohr a, Schlange k und Rohr m zur Düse und Mündung l

gelangt. Das Trocknen des Dampfes bezieh. Erhitzen der Preſsluft ist nothwendig, da

dem Dampfe beigemischtes Wasser dem Brenner hinderlich ist und der durch das

Ausdehnen der Preſsluft in der Verbrennungskammer erfolgenden Temperaturerniedrigung

damit begegnet wird. Der Raum zwischen den Düsen d und

e läſst sich durch Einschrauben von e in b regeln. Der

Verbrennungscylinder f hat nun jetzt die aus der Figur

ersichtliche Gestalt mit Luftöffnungen g und

aufgebogenem Rande h erhalten, welche Form einem

doppelten Zwecke entspricht, nämlich einerseits die Verbrennungsluft zweckmäſsig

gegen die Flamme zu leiten und andererseits eine Rinne für etwa innerhalb des

Cylinders f condensirendes Oel zu bilden. Das letztere

wird auf irgend eine Weise abgeleitet. Dieser neue Lucigenbrenner soll vor dem

älteren den Vorzug haben, daſs die Flamme in Folge der Zuführung der

Verbrennungsluft von unten und gegen dieselbe vollständig ruhig brennt und jedes

Zucken der Flamme vermieden ist.

Wie erwähnt, ist die Lucigenbeleuchtung auch von der französischen Militärverwaltung

Versuchen unterzogen worden, über welche wir noch die nachstehenden Mittheilungen

folgen lassen (Glaser's Annalen

f. Gew. u. B., 1889). Nach dem Avenir

militaire wurden im April 1887 in Soissons Beleuchtungsproben ausgeführt.

Es handelte sich in einem Falle darum, das Ausladegeleis für eine mittels Bahnzuges

eintreffende gemischte Militärabtheilung zu erhalten. Zu dem Zwecke wurden zwei

Lucigenlampen von je 2000 Kerzenstärke in einem Abstande von 200m von einander aufgestellt. Die Brenner waren auf

etwa 8 bis 9m hohe Pfähle gesteckt, und durch

eiserne Leitungsröhren von 15mm lichtem

Durchmesser wurde das Oel und die Preſsluft von einem gemeinschaftlichen Oel-, sowie

von dem Luftbehälter zu den beiden Lampen geführt. Zum Betriebe der Luftpumpe waren

16 Soldaten in vier Ablösungen abcommandirt, also jeweilig vier Mann thätig.

Dieselben wurden nach je 2 Stunden abgelöst. Die Lampen brannten von 8 Uhr Abends

bis 4 Uhr Morgens, und es wurden währenddessen auf offener Strecke ausgeladen: zwei

Bataillone Infanterie, zwei Schwadronen Cavallerie und zwei Batterien Artillerie.

Die Mannschaften wurden zugleich gespeist. Der Beleuchtungsversuch gelang

vollkommen. Die Lucigenlampen brannten ohne jede Unterbrechung und der ganze Betrieb

regelte sich ohne Störungen in höchst gleichmäſsiger Weise.

Zu gröſserer Ausdehnung gelangte die Lucigenbeleuchtung während des bekannten

Mobilmachungsversuches des 17. französischen Armeecorps (Herbst 1887). Hierbei

wurden gleichzeitig auch umfassende Vergleiche mit dem Erdöl-, Gas- und elektrischen

Lichte angestellt. Nach dem Avenir militaire wurden die

in dem Mobilmachungsgebiete gelegenen Bahnhöfe von Castelnaudary, Montauban,

Villefranche u.a. O., sowie der die Bahnhöfe Carcassone und Estagnol verbindende

groſse Einschnitt durch Lucigenlampen beleuchtet. Auf den gröſseren

Beleuchtungsfeldern bediente man sich zum Betriebe der Luftdruckpumpe eines

zweipferdigen Erdölmotors. Derselbe genügte für die Unterhaltung von vier groſsen

Brennern, welche 200m von einander auf Pfählen

aufgestellt waren. Jede Aenderung im Aufstellungsorte der Brenner wurde trotz der

eisernen 15mm weiten Zuleitungen durch

Zuhilfenahme geeigneter Façonstücke leicht und schnell bewirkt. Zur bequemen

Beförderung war die Betriebsmaschine und Luftpumpe auf einen offenen Güterwagen

bezieh. Bahnmeisterwagen verladen.

Die Versuche beim 17. Armeecorps ergaben, daſs das Lucigen für gelegentliche

Beleuchtungseinrichtungen eine der vortheilhaftesten Lichtquellen ist, sowohl was

Helligkeit als Billigkeit in der Anlage, als auch Einfachheit der ganzen Einrichtung

und namentlich der Bedienung anbelangt. Gerade der Umstand, daſs für die Einrichtung

einer Lucigenbeleuchtung keine besonders vorgebildeten und eingeschulten Arbeiter

erforderlich sind, was ja beim elektrischen Lichte nothwendig ist, hat nach obiger Quelle die

französische Militärverwaltung bestimmt, das Lucigen für die Beleuchtung der

Bahnhöfe, für nächtliche Arbeiten auf der Strecke u.s.w. in Anwendung zu

bringen.

In fast noch höherem Maſse als für militärische Zwecke hat sich das Lucigen für

gewerbliche vortheilhaft erwiesen. Bald nach seiner Erfindung vom Chemiker Hannay wurde das Lucigen schon im Sommer 1886 auf den

groſsen Baustellen der Tay- und der Firth of Forth-Brücke verwendet. Die Brenner mit dem

Oelbehälter waren auf etwa 3m hohen Gerüsten

aufgestellt. Diese für die starke Leuchtkraft des Lichtes geringe Hohe genügte, da

das Lucigen nur wenig blendet und die Arbeiter auch nicht durch dunkle Schatten

stört. Die Flamme zeigte die Form eines leuchtenden Kranzes von hellgelber Farbe.

Das die Flamme begleitende zischende Geräusch war hier im Freien ohne Bedeutung.

Zur Zeit haben namhafte Maschinenfabriken und Eisengieſsereien in England, die

gröſseren Eisenbahngesellschaften, Schiffswerften u.s.w. diese Beleuchtungsart

eingeführt, und auch in Deutschland hat sie Eingang gefunden, und zwar unter anderen

in der Rheinprovinz. Beispielsweise werden die Gieſshallen und die

Maschinenwerkstätte des Neuſser Eisenwerkes erfolgreich

durch Lucigenlicht erleuchtet. Da die Luftpumpe von jeder Transmissionswelle aus

betrieben werden kann und selbst bei mehreren Brennern verhältniſsmäſsig wenig Kraft

verbraucht, so gestaltet sich die Einrichtung der Lucigenbeleuchtung für die meisten

Fabrikräume höchst einfach, zumal die Brenner in beliebiger Entfernung vom

Hauptölbehälter aufgestellt werden können. Die Oel- und Preſsluftleitungen können

wie die Gasleitungen verlegt werden, sowohl ober- wie unterirdisch.

Was die Anlage- und Betriebskosten des Lucigens betreffen, so sind natürlich die

englischen Angaben immer etwas optimistisch gefaſst (vgl. 1888 269 * 337). Nach Glaser's Annalen (1889) sind die Anlagekosten erheblich

niedriger als beim elektrischen Lichte, die Betriebskosten dagegen ungefähr gleich.

Die oben besprochenen französischen Versuche ergaben, daſs die gesammten

Einrichtungskosten einer Beleuchtungsanlage mit drei Herden von je 2000 Kerzenstärke

für das Lucigen 4800 M. betrugen, für das elektrische Bogenlicht dagegen 9600 M. Ein

Lucigenbrenner von 2000 Kerzenstärke verbrauchte etwa 81 Oel in der Stunde und erforderte für das Zusammenpressen der nöthigen

Luftmenge eine Arbeit von etwas über ½ EP. Die Ausgaben beliefen sich auf etwa 48

bis 56 Pf. in der Stunde. Es ist dies fast derselbe Preis wie für ein elektrisches

Bogenlicht gleicher Leuchtkraft. Hierbei ist aber noch der Vortheil zu

berücksichtigen, daſs für die Einrichtung und Inganghaltung der Lucigenbeleuchtung

keine besonders geschulten Arbeiter nothwendig sind. Der zu einem Lucigenbrenner der

letztgenannten Stärke gehörige Oelbehälter faſst 160l Oel, genügt also für eine Brenndauer bis zu 20 Stunden. Die kleinen Brenner

von 400 Kerzenstärke verbrauchen stündlich etwa 21

Oel; ihre Oelbehälter haben ungefähr 301

Fassungsraum. Da bei diesen die Brennerdüse sehr fein ist, so erfordern sie ein

besseres Oel als die Brenner der gröſseren Muster. Namentlich muſs dasselbe frei von

allem Bodensatze sein, damit die haarröhrförmige Auſsenoffnung sich nicht

zusetzt.

Die bisher beschriebenen Lucigenlampen haben naturgemäſs zufolge ihrer Verbindungen

mit einem Hauptölbehälter und der Luftdruckpumpe nur eine beschränkte

Transportirbarkeit. Um aber auch für gewisse Zwecke Lampen mit völliger

Transportirbarkeit zur Verfügung zu haben, ist die Lucigen

Light Company zu einer neuen Form geschritten, von welcher die Textfig. 1 eine perspectivische Abbildung gibt. Die

Lucigenlampe hat dementsprechend gleichzeitig eine neue Construction erhalten, und

wird nicht mit Preſsluft, sondern mit Dampf betrieben,

welcher entweder, wenn dies angängig, einem beliebigen Kessel entnommen oder in der

Lampe selbst erzeugt wird (Textfig. 1). Ferner wird

der Brennstoff nicht wie bisher durch den Dampf zersprüht, sondern erst vergast und

dann mit dem Dampfe gemischt. Dieses Verfahren ist bereits früher beim „Jupiter-Lichte“ zur Anwendung gelangt, worüber weiterhin berichtet

werden wird.

Fig. 1., Bd. 274, S. 158

Fig. 3., Bd. 274, S. 158

Bei dieser neuen Lucigenlampe (Industries, 1889 Bd. 6 S.

420) ist der Brennstoff, Theer oder gewöhnliches Schieferöl, in dem oberen,

gröſseren, cylindrischen und luftdicht geschlossenen Behälter enthalten, und wird

dem Brenner bezieh. einer Pfanne im Brenner durch ein mit einem Syphon

ausgestattetes Rohr zugeführt, derart, daſs der Oelstand in der Pfanne selbsthätig

nahezu constant erhalten wird. Der untere cylindrische Behälter, der als Ständer für

den Oelbehälter dient, enthält das den Dampf liefernde Wasser, welches mittels des

von einer kleinen Handpumpe in dem Behälter erzeugten Luftdruckes durch die

gezeichnete Rohrleitung nach dem Brenner befördert wird. Der Brenner selbst besteht

aus einer flachen eisernen Pfanne mit einer groſsen centralen Oeffnung zur Zuführung

von Verbrennungsluft in das Innere des Brenners. Dieser Lufteinlaſs kann mit Hilfe

einer in der Textfigur unten am Brenner sichtbaren, drehbaren Scheibe mit radialen

Schlitzen entsprechend geregelt werden. Die Pfanne ist mit einer oben offenen Klappe

bedeckt, welche Löcher zum weiteren Lufteinlasse enthält, deren Oeffnung durch einen

entsprechend gelochten Ringschieber eingestellt werden kann. Innerhalb der Kappe

liegt eine conische Schlange, deren eines Ende an das Wasserzuleitungsrohr

anschlieſst, während das andere Ende, durch das ganz links am Brenner sichtbare

Ventil absperrbar, in der Mitte der oben genannten centralen Oeffnung der Oelpfanne

mündet.

Soll nun die Lampe in Betrieb genommen werden, so wärmt man den Brenner vor (etwa

durch auf die Oelpfanne ausgegossenen und entzündeten Spiritus) und erzeugt in dem

Wasserbehälter durch einige Kolbenhübe einen entsprechenden Druck, welcher das

Wasser auch in die Rohrleitung und in die Verdampfungsschlange treibt, worauf der

erzeugte Dampf in der Mitte des Brenners ausströmt und sich mit dem durch die Flamme

selbst vergasten Brennstoff innig mischt. Dieser Dampfstrahl saugt gleichzeitig noch

Verbrennungsluft an. Zur Wiederherstellung des Druckes im Wasserbehälter genügen

einige Kolbenhübe alle 2 bis 3 Stunden, und da das Oel im Oelbehälter nicht unter

Druck steht, so kann dasselbe während des Brennens jederzeit nachgefüllt werden, so

daſs sich die Brenndauer, so lange der Wasservorrath reicht, ohne Erlöschen der

Flamme beliebig verlängern läſst.

Diese neue Lucigenlampe verbrennt wie die mittels Preſsluft betriebenen

Constructionen alle Arten schwerer Kohlenwasserstoffe, ist daher in der Unterhaltung

billig. Die Leuchtkraft ist ebenfalls sehr groſs, doch ist Bedingung für eine gute

Flammenbildung, daſs der Dampf möglichst trocken zur Verwendung gelangt und der 1¼

bis 1½at betragende Dampfdruck möglichst

gleichmäſsig bleibt.

Fig. 2., Bd. 274, S. 159

Eine anderweitige Verwendung, welche die Lucigen Light

Company ihren Brennern gegeben hat und welche hier mitgenannt sein mag,

zeigt die Textfig. 2. Die Lucigenflamme ist in einen Ofen

geleitet und dient hier zum Erhitzen von Nieten für

Kesselschmieden, Schiffswerften u.s.w. Dieser sogen. Pyrigenofen ist aus schmiedeeisernen Platten gebildet, und streicht die

Flamme an der Front entlang und an der Hinterwand zurück, um nach der Esse zu gehen.

Der Arbeitsraum ist etwa 600mm lang, 380mm breit und 250mm hoch und durch eine Schiebethür abschlieſsbar. Die für die Nieten

erforderliche Hitze kann in ungefähr 15 Minuten erreicht werden und wird durch einen

Brenner erzielt mit einem etwa 1601 fassenden

Oelbehälter. An dem letzteren bezeichnet BE die

Druckluftzuleitung, CD einen Wasserablauf für in der

Leitung sich ansammelnde Feuchtigkeit und G und H Ventile zur Regelung des Oel- und Luftzuflusses.

Der Pyrigenofen kann in Verbindung mit den Lucigenlampen arbeiten, da die

Preſslufteinrichtungen gleichzeitig zum Leuchten wie zum Heizen dienen können. Die

Temperatur kann gleichmäſsig und unter Controle gehalten werden, und sollen die

Kosten nur ⅗ der gewöhnlichen Art betragen. Dieser Nietofen hat bereits beim Baue

der Tay- und Forth-Brücke Verwendung gefunden, und wurden 32mm starke Nieten schnell und sehr gleichmäſsig

erhitzt, dabei frei bleibend von den beim sonstigen Kohlenfeuer eintretenden

schädlichen Wirkungen des Oxydirens, Schwefelns, Verbrennens u. dgl. (Industries, 1889 Bd. 6 S. 545). Die Lucigen Light Company hat auch die Mehrzahl ihrer

Lampen und den Pyrigenofen auf der Pariser Ausstellung ausgestellt.

Eine andere, dem Lucigen-Lichte nahestehende

Beleuchtungsart ist das sogen. „Jupiter-Licht“,

welches Beleuchtungsverfahren von der Harden Star, Lewis and

Sinclair Company Lim. in London, 114 Cannon Street, betrieben wird.

Dasselbe verdankt nach Iron, 1888 Bd. 32 S. 259, seine

Entstehung dem Bestreben, dem bei der Lucigen- und gleichen Beleuchtungsarten

auftretenden Uebelstande des Verlustes von Oel und Bespritzens naher Gegenstände

vorzubeugen. Zu dem Zwecke wird der flüssige Brennstoff nicht durch Einleiten von

Preſsluft oder Dampf zerstäubt, sondern erst vergast und dann zur vollständigen

Verbrennung mit Preſsluft gemischt.

Die Lampe hat daher die in Fig. 6 Taf. 9 dargestellte

Form erhalten, und wird der Brennerkörper von einer cylindrischen Kammer a gebildet, welche durch eine wagerechte Wand in zwei

Theile geschieden ist. In der Mitte ist ein beide Theile verbindendes Rohr g eingesetzt, dessen Mündung mittels der Spindel h verschlossen werden kann. In die untere Kammer b tritt durch die Oeffnung c Preſsluft, welche durch das Rohr g in die

obere, die Oelpfanne bildende Kammer d gelangt. Diese

Oelpfanne steht mit einem seitlichen Oelgefäſse e in

Verbindung, welches durch die Leitung f mit dem

Hauptbrennstoffbehälter verbunden ist. Beide Oelkammern werden mittels einer

Schwimmeranordnung auf nahezu gleichem Oelstande erhalten. Die obere Bedeckung der

Lampe endlich bildet

eine aus Metall hergestellte doppelte Haube von kegelförmiger Gestalt, zwischen

deren Wänden k und l ein

Luftstrom dem oberen Flammentheile zugeleitet wird; an der inneren Haube unten

angebrachte Löcher i führen dem unteren Flammentheile

Luft zu.

Um die Lampe in Betrieb zu setzen, wird eine kleine Menge Spiritus auf die Oberfläche

des Mineralöles ausgegossen und entzündet, worauf die Haube kl aufgesetzt wird. Ist nun die Erwärmung des flüssigen Brennstoffes so

weit eingeleitet, daſs eine Vergasung stattfindet, so wird die Preſsluftleitung

geöffnet, womit die Mischung des Oeldampfes mit der Preſsluft und die weitere

Ansaugung von Auſsenluft herbeigeführt ist. Die Haube kl erfüllt dabei, da sie stark erhitzt wird, den doppelten Zweck, die zur

Vergasung des Oeles und Vorwärmung der Preſsluft nöthige Wärme der Kammer a zuzuleiten und dem oberen Flammentheile vorgewärmte

Luft zuzuführen. Es ergibt sich daher eine vollständige Verbrennung und ein

kräftiges helles Licht, und zeigen sich weder Geruch noch Rauch, oder starke

Schatten. Als Brennmaterial dienen wieder gewöhnliches Creosotöl oder ähnliche

Erdölrückstände, welche zu einem niedrigen Preise zu haben sind, und genügen ferner

zum Betriebe mehrerer Lampen von etwa 10000 Kerzen Lichtstärke 2 für den

Luftverdichter. Die Lampen werden in Gröſsen von 100 bis 2500 Kerzenstärke

hergestellt, und zeigt die Textfigur 3 eine 114l-Lampe, welche in der Stunde etwa 71 verbrennt.

Kn.

Tafeln