| Titel: | Filzmaschine mit selbstthätiger Ausrückung; von William Games Bywater in Holbeck-Leed und Thomas Bellshaw Beauland in Leeds. |

| Autor: | H. Gl. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 161 |

| Download: | XML |

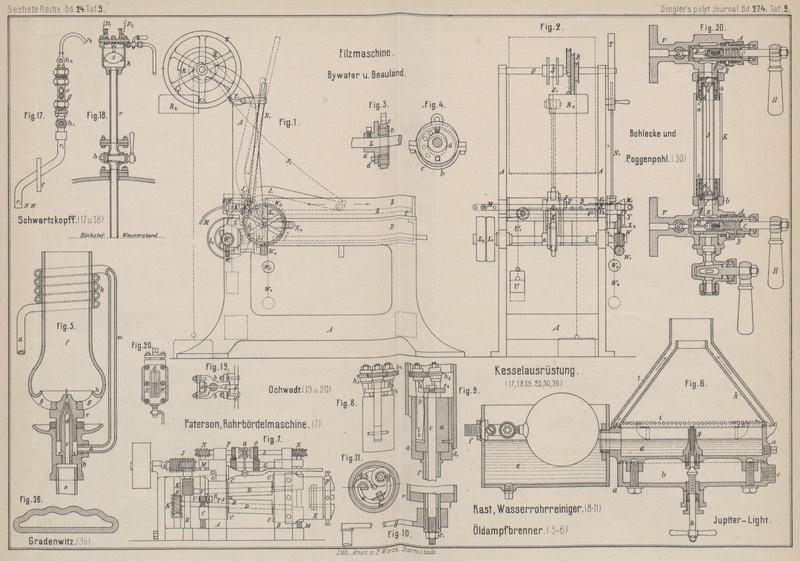

Filzmaschine mit selbstthätiger Ausrückung; von

William Games Bywater in Holbeck-Leed und Thomas Bellshaw Beauland in Leeds.

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Filzmaschine mit selbstthätiger Ausrückung.

Die durch das D. R. P. Kl. 41 Nr. 47867 vom 6. Januar 1889 geschützte und in den Fig. 1 bis 4 Taf. 9

veranschaulichte Plattenfilzmaschine ist mit einer selbsthätig wirkenden Vorrichtung

ausgestattet, durch die die Zeitdauer des Filzprozesses beliebig regulirt und nach

beendetem Filzen die Filzplatte von dem Arbeitsstücke entfernt wird. Gleichzeitig

kann auch der Hub bezieh. der Hin- und Hergang der Filzplatte geändert werden.

Das Arbeitsstück kommt in den auf dem Gestelle A

ruhenden Filzkasten B, dessen Boden C durchlöchert ist, um den aus dem Dampfkasten D aufsteigenden Dampf einströmen zu lassen. Auf dem

Arbeitsstücke ruht die Filzplatte E, welche ebenso wie

der Filzkasten eine schnelle hin und her gehende Bewegung ausführt, und zwar in der

Weise, daſs die Bewegungen beider Theile stets einander entgegengesetzt sind. Den

Betrieb der letzteren vermittelt der Hebel G, der wiederum seinen Antrieb

von einem auf der Hauptwelle der Maschine sitzenden Excenter empfängt, durch die

beiden Gelenke JJ1 und

K. Die Riemengabel tragende Ausrückstange M ist mit einem keilförmigen Knaggen M1 ausgestattet,

welcher beim Abstellen der Maschine den Daumenhebel N

und mit diesem die Stange N1 hebt. In Folge des Steigens der Stange N1 kommt die mit ihr drehbar verbundene Klinke T1 aus der in

ausgezogenen Linien dargestellten Stellung in die in punktirten Linien angedeutete

und gibt hierdurch das bis dahin festgehaltene Rad T

frei, welches dann dem Zuge des Gewichtes R2 folgend, sich in der Richtung des eingezeichneten

Pfeiles drehen kann. Während sich hierbei die das Gewicht R2 tragende Kette R1 von der mit dem Rade T verbundenen und auf der Welle O sitzenden Schnecke R abwickelt, windet sich

gleichzeitig die mit der Filzplatte E verbundene Kette

S1 auf die

ebenfalls auf Welle O sitzende Trommel S auf und bringt die Filzplatte in die in punktirten

Linien gezeichnete Stellung. Um hierbei ein heftiges Anstoſsen der Filzplatte zu

vermeiden, ist die Trommel R nicht cylindrisch, sondern

spiralförmig gestaltet, so daſs der Zug des Gewichtes dem allmählich verminderten

Cosinus des Winkels der steigenden Platte E

entspricht.

Ein zweites Gewicht U ist mittels der Kette U1 mit der

Ausrückstange M verbunden, so daſs letztere, sofern sie

nicht durch die Feder V1 mit ihrer Aussparung V gegen die Führung

V2 gedrückt wird,

immer den Riemen von der Fest- auf die Losscheibe L2 führt.

Die Dauer des Filzprozesses, also die Ausrückung der Maschine wird durch das

Schneckenrad W3

bestimmt, welches von der Hauptwelle L aus unter

Vermittelung der Schneckengetriebe WW1

W2 in Richtung des

Pfeiles in Umdrehung versetzt wird. In der Stirnseite des Schneckenrades W3 befinden sich

Bohrungen, in die Stifte X1

X2 eingesetzt werden

können, deren erster die Ausrückung der Maschine dadurch bewirkt, daſs er gegen den

einen Schenkel des um Z drehbaren Winkelhebels V trifft und hierdurch diesen derart in Schwingung

versetzt, daſs dessen zweiter (wagerechter) Schenkel die Ausrückstange M aus ihrer Sparung V

aushebt. Bei der hierauf erfolgenden Verschiebung der Ausrückstange hebt nicht nur

der Keil M1 die Stange

N1

, sondern bringt auch gleichzeitig das Schneckenrad W3 in Folge Drehung des

dasselbe tragenden Winkelhebels N auſser Eingriff mit

der Schnecke W2.

Hierbei fällt das an der Schnur W4 hängende Gewicht, das sich beim Gange der Maschine

auf die Achse des Schneckenrades W3 gewickelt hat, und veranlaſst das letztere, sich

so weit rückwärts zu drehen, bis der zweite in dasselbe eingesetzte Bolzen X2 gegen den

senkrechten Schenkel des Winkelhebels Y stöſst, wodurch

das Schneckenrad W3 an

der weiteren Rückwärtsdrehung verhindert wird. Die Stellung, welche dasselbe nun

einnimmt, ist diejenige, welche es für den Beginn der nächsten Filzoperation bezieh.

für die hierzu erforderliche Ingangsetzung der Maschine haben muſs, wobei das Rad W3 natürlich wieder mit

der Schnecke W2 in

Eingriff gebracht wird. Die Dauer der Thätigkeit der Maschine hängt also von der

Stellung des Stiftes X1

in dem Kranze des Rades W3 ab und es kann die Arbeit dadurch verkürzt oder verlängert werden, daſs

der Stift X1 in der

Umdrehungsrichtung des Rades dem Stifte X2 genähert bezieh. von demselben entfernt wird.

Zum Verstellen des Hubes oder der Gröſse der hin und her gehenden Bewegung der

Filzplatte E und des Filzkastens BC dient die in Fig. 3 und 4 Taf. 9 dargestellte

Vorrichtung, a ist ein fest auf der Hauptwelle

sitzendes Excenter, auf dessen Umfang ein zweites drehbares Excenter b sitzt. Der auf diesem sich befindende Ring c ist mit dem unteren Ende des Hebels G verbunden, das äuſsere Excenter b ist mit einer Reihe von Bohrungen mit

Schraubengewinde versehen, durch welche die beiden Excenter a und b mittels des Schraubbolzens d in jede Stellung zu einander gebracht werden können,

was eine Aenderung des Hubes des Hebels G zur Folge

hat.

H. Gl.

Tafeln