| Titel: | Bergbau, Aufbereitung und Hüttenwesen auf der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 193 |

| Download: | XML |

Bergbau, Aufbereitung und Hüttenwesen auf der

Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung.

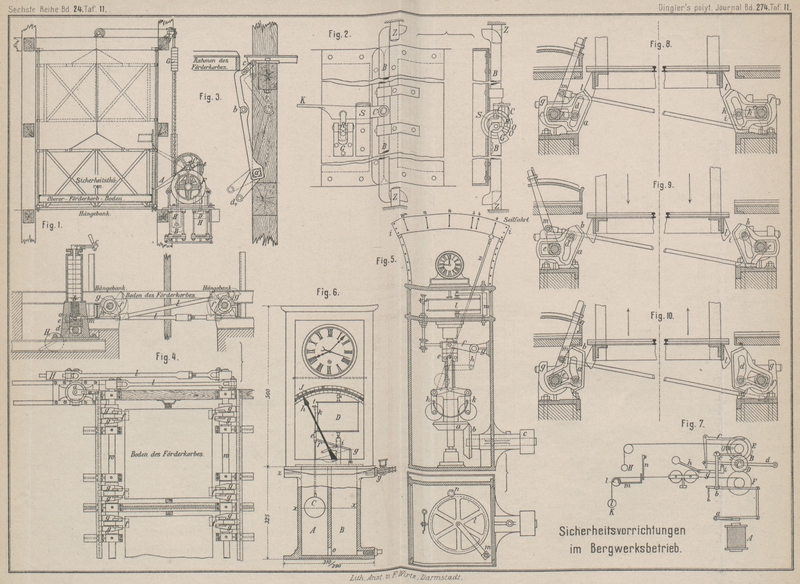

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Die Einrichtungen und Maſsnahmen, welche zum Schütze und zur Wohlfahrt der in der

Berg-, Aufbereitungs- und Hüttentechnik beschäftigten Arbeiter auf der Deutschen

Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung dem Besucher vor Augen geführt werden,

geben ein erfreuliches Bild von dem eifrigen Bestreben der Techniker sowie der

fiscalischen und privaten Werksverwaltungen, durch Einführung neuer, durch

Verbesserung und Ergänzung bestehender Betriebs- und Schutzvorrichtungen u.s.w.

Unfälle nach Kräften zu vermeiden. In Nachstehendem soll das Wesentliche der

vorgeführten Einrichtungen und Maſsnahmen unter Benutzung der von den Ausstellern

vielfach gelieferten gedruckten Erläuterungen zu den ausgestellten Gegenständen

zusammengefaſst werden.

1) Poetsch und Eichler.

Die Poetsch-Tiefbau-Actiengesellschaft hat im Vorgarten

zum Hauptausstellungsgebäude das nach Poetsch benannte

patentirte Verfahren, schwimmendes Gebirge zum Gefrieren zu bringen, zur Anschauung

gebracht.

Das Verfahren wird bekanntlich so ausgeführt, daſs zunächst im Kreise oder Quadrat um

den auszuschachtenden Raum herum unten geschlossene Gefrierapparate in Bohrlöcher

eingesenkt werden. Jene Apparate bestehen aus einem unten luftdicht geschlossenen

Gefrierrohre und einem centralen, unten offenen Einfallrohre, in welches mittels

einer Pumpe die in einer beliebigen Kälteerzeugungsmaschine auf – 10 bis – 22° C.

erkaltete Gefrierflüssigkeit (Chlormagnesium- oder Chlorcalciumlauge u.s.w.) oder

kalte Luft gedrückt wird. Diese strömt am unteren Ende des centralen Rohres aus,

steigt in dem unten geschlossenen Gefrierrohre in die Höhe und kehrt durch ein

Steigrohr zur Kälteerzeugungsmaschine zurück.

Wenn die Gefrierapparate eine bestimmte Zeit lang mit Kälteflüssigkeit gespeist

werden, so wird das auſserhalb derselben befindliche Wasser in Eis verwandelt. Es

entstehen um die Apparate herum Frostcylinder, welche allmählich zusammenwachsen und

unter sich einen sehr festen und tragfähigen hohlen Cylinder bilden, innerhalb

dessen nun ausgeschachtet werden kann.

Bei der ausgestellten Einrichtung, welche bereits auf der Ausstellung zu Brüssel im

Betriebe gewesen ist, sind die Gefrierröhren mit dicken, aus der Luftfeuchtigkeit

entstandenen Eiskrusten bedeckt, das sandige Erdreich ist schon ziemlich tief

vereist.

Die Gesellschaft benutzt zum Abkühlen der Lauge eine nach Windhausen's System (D. R. P. Nr. 44838 vom 22. December 1887) von L. A.

Riedinger in Augsburg erbaute liegende Kohlensäure-Kälteerzeugungsmaschine

und zur Bewegung der Lauge eine kleine Centrifugalpumpe.

Zeichnungen veranschaulichen den von der Gesellschaft ausgeführten Schacht der

Kaliwerke Jessenitz (80m, demnächst 180m) und einen Schacht zu Königswusterhausen (38m).

Für den vorliegenden Zweck der Ausstellung kommt namentlich der Vortheil in Betracht,

daſs der Bergmann die Garantie hat, im Schachte nicht zu ertrinken, nicht naſs und

nicht verschüttet zu werden. Die Ausschachtung schreitet zudem sicher und

regelmäſsig mit jedem Tagewerke eine bestimmte Maſseinheit fort, und der Arbeiter

kann in angenehmer, gesunder Temperatur arbeiten, indem in tiefen Ausschachtungen

die Luft durch ein mit Condenswasser oder Dampf erwärmtes U-Rohr auf einer

bestimmten angenehmen Temperatur erhalten wird. Da die Luft kein besonders guter

Wärmeleiter ist, so schadet die Heizung des Frostschachtes der Frostmauer nichts.

Wasserhebungsmaschinen sind nicht nöthig.

Bei der Ausführung des Poetsch'schen Verfahrens kommen

zwar keine Schutzvorrichtungen vor und dennoch gehört dasselbe auf die Ausstellung

für Unfallverhütung und zwar deshalb, weil durch dasselbe der Beweis geliefert wird,

daſs es weit zweckmäſsiger ist, ganz neue Verfahren und Einrichtungen einzuführen,

die der Schutzvorrichtungen nicht bedürfen, als auf Verbesserungen der

Schutzvorrichtungen an bestehenden mangelhaften Einrichtungen zu sinnen.

Auſser dem Bergmann findet aber auch der Kapitalist und der Bauunternehmer bei dem

beschriebenen Verfahren seinen Vortheil.

Ersterer hat die Garantie, daſs sein Schacht, sein Brückenpfeiler, Tunnel u.s.w. in

einer vorher zu bestimmenden Zeit vollendet wird daſs er demnach zu einer bestimmten

Zeit Gewinn aus dem Unternehmen ziehen kann und daſs ein Miſserfolg seines

Unternehmens ausgeschlossen ist.

Letzterer kann sich bequem unterhalb des Grundwasserspiegels und in Flüssen einen

sicheren Baugrund suchen und unter den Flüssen Tunnels im trockengefrorenen Gebirge

bauen, wenn durch Ueberbrückung des Flusses die Schifffahrt gehemmt würde. In

groſsen Städten kann er unterirdische Eisenbahnen anlegen und beim Umbau alter

Häuser die benachbarten Häuser durch Frostmauern unterstützen, wenn dies mittels

Einrammen von Pfählen nicht möglich ist.

Die Gesellschaft beabsichtigt, das Gefrierverfahren demnächst in England bei zwei

400m tiefen Schächten anzuwenden.

An einer anderen Stelle des Ausstellungsparkes hat Ingenieur Eichler einen kleinen eisernen Rohrschacht nach dem Haase'schen patentirten Verfahren, welches gleichfalls

im schwimmenden Gebirge anwendbar ist, abgeteuft. Man bildet aus durch Feder und

Nuth gegen einander geführten Röhren, welche einzeln in das feste Gebirge

niedergestoſsen werden,

eine geschlossene Spundwand, die durch einen Rahmen versteift wird, worauf die

Ausschachtung des im Inneren der Spundwand liegenden Kerns beginnen kann.

2) Verband der Staſsfurter

Kalisalzbergwerke.

Die Ausstellung desselben bezieht sich zunächst auf die Maſsnahmen, welche zum

Schütze gegen hereinbrechende Gesteinsmassen getroffen sind.

Modelle veranschaulichen die auf den Kalisalzbergwerken gebräuchlichen Abbaumethoden

mit Pfeilern und Bergversatz zur Sicherung der Baue.

Die Lagerstätten bei Staſsfurt gehören bekanntlich der Buntsandsteinformation an, in

welcher eine Anhydrit-, Polyhalit-, Kieserit- und Carnallitregion unterschieden

wird. Hierauf folgt Salzthon, Anhydrit, jüngeres Steinsalz, Gyps und

Lettenschiefer.

Gegenstand des Abbaues ist besonders das Carnallitflötz mit seinen Schichtenhüten

(Kainit, Schönit, Sylvinit) und das jüngere Steinsalzlager.

Der Abbau des im Allgemeinen durch groſse Festigkeit ausgezeichneten Steinsalzes

erfolgt durch breite und hohe Oerter mit Stehenlassen von Pfeilern zwischen

denselben und Abbau wagerechter Schweben zwischen den einzelnen Sohlen.

Im Laufe der Zeit hat sich indessen die Ständigkeit der Kalisalzlagerstätte für diese

Abbaumethode als nicht ausreichend erwiesen, so daſs die Sicherheit der Bergleute

mit den Bauen selbst gefährdet war.

Die alten Kalisalzbaue wurden daher zum groſsen Theile mit Steinsalz aus dem älteren

Steinsalzlager oder mit Schutt und Asche von über Tage nachträglich verfüllt und

gleichzeitig neue Abbaumethoden für das Kalisalz eingeführt, welche die sofortige

Ausfüllung der hergestellten Hohlräume aus entsprechend höheren Sohlen planmäſsig

mit umfassen.

Diese Methoden sind in den ausgestellten Modellen ersichtlich gemacht.

Hinsichtlich der besonderen Verhältnisse, unter welchen die betreffenden einzelnen

Werke wegen der jeweiligen eigenthümlichen Beschaffenheit des Kaliflötzes abbauen,

ist zu bemerken, daſs auf dem Salzwerk Leopoldshall zwischen den Firsten Pfeiler in

einer Stärke von 5m im Streichen durch die ganze

Mächtigkeit des Flötzes stehen bleiben.

Auf dem Achenbachschachte des Salzwerkes Staſsfurt bleiben auf je 120m streichender Länge Pfeiler von 30m Breite durch die Mächtigkeit des Flötzes,

innerhalb der 120m auf je 40m Entfernung Strebepfeiler von 7m Breite und 4m

Stärke am Hangenden stehen.

Aehnlich baut Neu-Staſsfurt, welches auf je 30m

streichender Länge der Abbaue Pfeiler in Stärke von 10m durch die Mächtigkeit des Flötzes stehen läſst.

Abweichend von diesen Abbaumethoden ist diejenige der cons. Alkaliwerke bei

Westeregeln.

Parallel zur Strecke im Liegenden wird eine Abbaustrecke von 10 bis 13 × 2m Querschnitt aufgefahren und in gewissen

Entfernungen mit jener durch Querschläge verbunden. Die Firste wird dann auf 14m Höhe gewonnen und eine 7m mächtige Schwebe bis zur nächst höheren Sohle

angebaut. Zwischen der liegenden und der Abbaustrecke bleiben Pfeiler nach dem

Kaligehalte der Schichten von 10 bis 12m

querschlägiger Stärke stehen.

Ferner stellt der genannte Verband Modelle und Zeichnungen der Kind-Chaudron'schen Bohrapparate aus, welche zum

maschinellen Abteufen an Stelle des Abteufens mit Menschenhand im wasserreichen

Gebirge dienen.

Die Schächte werden von der Tagesoberfläche aus abgebohrt und mit einem wasserdichten

eisernen Ausbau versehen. Unfälle beim Abteufen und Ausbauen der Schächte durch

hereinbrechende Massen, fallende Gegenstände, sowie durch Wasser- oder

Gasdurchbrüche u.s.w. sind bei diesem Verfahren ausgeschlossen, da niemand im

Schachte beschäftigt ist.

Eine Zeichnung stellt die vorläufige und endgültige Sicherung der Stöſse eines auf

dem Königl. Salzwerke Staſsfurt niedergebrachten Schachtes dar.

Die Zimmerung, welche mit dem Fortschreiten des Abteufens eingebaut wurde, besteht

aus einer dichten Verkleidung der sorgfältig zugeführten Schachtstöſse mit 3cm starken Bohlen. Letztere werden mittels

Verkeilung von eisernen Ringen festgehalten. Der oberste Ring hängt mittels eiserner

Haken an einem über die Schachthängebank gelegten starken Geviere. Alle anderen

Ringe sind durch Haken unter einander aufgehängt und durch hölzerne Bolzen gegen

einander abgesteift. Je ein Satz von 50 Ringen wurde auf ein starkes in die

Schachtstöſse tief eingebühntes Lager aufgesetzt. Durch diese Einrichtungen wurden

die einzelnen Theile der Schachtzimmerung zu einem festen Ganzen verbunden. Nachdem

der Schacht niedergebracht ist, wird derselbe unter allmählicher Wiedergewinnung der

Zimmerung von einer schwebenden Bühne aus mit 2½ Ziegelstein ausgemauert. Die

Aufhängung der nach und nach zu hebenden Bühne ist in der Weise gesichert, daſs ein

75mm starkes Kabelseil dieselbe in der Schwebe

hält, und vier starke eiserne Riegel, die in Aussparungen der fertigen Mauer

vorgeschoben werden können, ein Schwanken und Kippen der Bühne verhindern.

Zur Verhütung von Unfällen bei den Häuerarbeiten dient auf dem Herzogl. Salz werk

Leopoldshall eine durch Zeichnung veranschaulichte Ringhofer'sche Schlitzmaschine, welche die mit Gefahren verknüpfte

Sprengarbeit ersetzen soll.

Das Modell einer unterirdischen maschinellen Kettenförderung zeigt, daſs in Leopoldshall besonders

darauf Rücksicht genommen ist, daſs durch selbsthätiges Zu- und Ablaufen der

Förderwagen Förderleute in keiner Weise mit dem gehenden Zeuge in Verbindung kommen.

Der Personenverkehr hält sich in besonderen Fahrräumen. Wo die Förderräume durch

Menschen überschritten werden müssen, sind besondere Ueberbrückungen der

Förderbahnen hergestellt. Elektrische Beleuchtung und elektrische

Signalvorrichtungen geben der Kettenförderung eine erhöhte Sicherheit.

Die Sicherungsmittel gegen Verunglückung in Schächten werden dargestellt:

1) Durch ein Modell eines Aufzuges mit selbstthätigen Schachtverschlüssen

(Neu-Staſsfurt), welche durch den Fahrstuhl selbsthätig geöffnet werden, wenn

derselbe den Endpunkt seines Weges erreicht.

2) Durch eine Zeichnung eines Förderkorbes mit Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen,

welcher folgendermaſsen ausgerüstet ist: Die Längsseiten sind mit Eisenblechen, die

Schmalseiten mit auszuhängenden Gitterthüren verschlossen; eine aus excentrisch

gezahnten Scheiben bestehende Fangvorrichtung wird im Falle eines Seilbruches durch

eine Blattfeder in Thätigkeit gesetzt und hält den Korb an den Leitbäumen fest:

hölzerne Bänke, auf denen die fahrende Mannschaft steht, und hölzerne Stangen, an

welche sich die Mannschaft anhängen kann, schützen durch ihre Elasticität vor

Verprallungen bei heftigem Aufsetzen des Förderkorbes.

3) Durch Führungsschlitten mit Fangvorrichtung (Modell) zur Benutzung beim

Schachtabteufen: Die Einrichtung verhindert, daſs der durch irgend welche

Veranlassung an den Leitungsbäumen hängen gebliebene Schlitten dem niedergehenden

Fördergefäſse nachfallen kann.

4) Durch Schachtverschlüsse (Modell) während des Schachtabteufens: Ein Hebelwerk

unter den Klappen bewirkt das gleichzeitige Oeffnen und Schlieſsen der zu dem

Verschlusse eines Fördertrummes gehörigen beiden Klappen.

5) Durch einen Apparat (Modell, Zeichnung, Diagramme) zum Registriren und Messen der

während der Förderung vorkommenden Seilstöſse.

Zur Sicherung gegen schlagende und böse Wetter dient in Westeregeln (cons.

Alkaliwerke) ein Guibal-Ventilator von 10m Durchmesser, welcher bei 30 Umgängen in der

Minute 1200cbm frische Luft den Grubenbauen

zuführt, in Schmidtmannstall ein Ventilator von Kley

von 9m Durchmesser, welcher bei 62 Umdrehungen

1800cbm frische Luft liefert.

Sonstige Sicherheitsvorrichtungen beziehen sich unter Anderem auf eine zweckmäſsige

Dampfkesselanlage mit Schwartzkopff'schen

Sicherheitsapparaten und auf die Entfernung des Rückstandes aus den Lösekesseln der

Chlorkaliumfabrik des Salzwerkes Neu-Staſsfurt.

In dem unteren conischen Theile des im Uebrigen cylindrischen Kessels befindet sich ein nach

zwei Seiten hin stark geneigter Siebboden, von welchem die sich darauf

niederlagernden Rückstände von auſsen in gefahrloser Weise herausgezogen werden

können, um in bereit stehende Förderwagen gefüllt zu werden. Bei der früheren

Einrichtung lag der Siebboden wagerecht und der Arbeiter muſste durch eine im Deckel

angebrachte Oeffnung in den heiſsen Lösekessel hineinsteigen und von dort die

Rückstände entfernen.

Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter bestehen in der Einrichtung von

Krankenstuben, Bade- und Speiseanstalten, Küchen, gesunden Wohnhäusern u.s.w.,

welche theils in Modellen, theils in Zeichnungen ausgestellt sind.

3) Oberbergamtsbezirk Clausthal.

Derselbe ist auf der Ausstellung durch „Oberharzer Fahrkünste“ und die

„Neue Aufbereitungsanstalt zu Clausthal“ vertreten.

a) Die Oberharzer Fahrkünste.

Bis zum Anfange der dreiſsiger Jahre muſsten die groſsen Teufen der Oberharzer

Schächte auf Fahrten (Leitern) zurückgelegt werden, was, abgesehen von der

hierdurch bedingten Verminderung der Leistungsfähigkeit, die Gesundheit der

Arbeiter durch Schwächung der Athmungsorgane in hohem Maſse benachtheiligte.

Diesem Uebelstande half der Berggeschworene G.

Dörell zu Zellerfeld durch Erfindung der Fahrkünste im J. 1833 ab.

Dörell faſste die Idee auf, die Kunstgestänge

(Stangen, an welchen die einzelnen Pumpen angehängt sind, um die Wasser aus dem

Inneren der Bergwerke zu heben) zur Fahrung in solcher Weise zu benutzen, daſs

Jedermann wie früher beim Fahrtensteigen auf seine eigene Vorsicht angewiesen

bliebe, die fortbewegende Kraft aber, wenn man sich von dem einen auf das andere

Gestänge, an welchem wagerechte Tritte anzubringen wären, begebe, maschinell

ersetzt werde.

Der Plan kam noch in demselben Jahre (1833) zur Ausführung und nun entstanden

schnell hinter einander, begünstigt durch die überall vorhandene Wasserkraft, in

den verschiedenen Schächten des Oberharzes derartige Künste, welche, wenn auch

nach den örtlichen Verhältnissen im Einzelnen verändert, so doch alle denselben

Grundgedanken zum Ausdruck brachten: daſs sich nämlich zwei mit Tritten

versehene Gestänge abwechselnd gegen einander auf und ab bewegen, so daſs

während der durch das Umwechseln der Bewegung entstehenden, beliebig zu

verlängernden Pause die Tritte einander gegenüberstehen und so dem Fahrenden

ermöglichen, in wagerechter Richtung von dem einen Gestänge auf das andere

überzutreten.

Die Harzer Fahrkünste sind doppelt wirkende (zweitrümmige) Künste, mit einem dem

doppelten Hube gleichen Abstande der Tritte, im Gegensatze zu einfach wirkenden

(eintrümmigen) Fahrkünsten, bei welchen nur ein Gestänge vorhanden ist, dessen

Tritte je nach dem Stande des Gestänges mit im Schachte angebrachten festen

Bühnen wechseln. Ersterem Systeme ist in mannigfacher Beziehung der Vorzug zu

geben, insbesondere auch deshalb, weil es dem Fahrenden wegen der gleichartigen

taktmäſsigen und ununterbrochenen Bewegung gröſsere Sicherheit gewährt.

Auf dem Oberharze sind gegenwärtig 16 Fahrkünste in verschiedenen Schächten in

Thätigkeit, 14 derselben sind aus Holz gefertigt und haben, wenn auch mit

verschiedentlich angebrachten Verbesserungen, namentlich hinsichtlich der

Fangvorrichtungen versehen, im Wesentlichen dieselbe Construction, wie die

zuerst erbaute. Abweichend construirt ist die Fahrkunst auf dem Königin

Marien-Schacht bei Clausthal mit eisernem Gestänge, sowie diejenige im

Samson-Schacht bei St. Andreasberg, welche ein Drahtseilgestänge besitzt;

gänzlich abweichend endlich ist die für den Neuen Schacht bei Clausthal

projectirte im Laufe des nächsten Jahres zur Ausführung gelangende Fahrkunst,

bei welcher der Antrieb durch eine unterirdische Wassersäulenmaschine unter

Einschaltung eines hydraulischen Gestänges erfolgt.

Die letztgenannten beiden Fahrkünste sind in den ausgestellten Modellen zur

Darstellung gelangt.

Die Fahrkunst des nahe 800m tiefen

Samsonschachtes bei St. Andreasberg, des tiefsten Schachtes im Preuſsischen

Bergbaue, ist im J. 1836 eingebaut worden, hat aber 1884 wesentliche

Verbesserungen, insbesondere durch Auswechselung des Gestänges erfahren. Das

ausgestellte Modell stellt die Fahrkunst in ihrer heutigen Gestalt dar. Dieselbe

besitzt, wie schon gesagt, an Stelle der starren Gestänge der übrigen

Fahrkünste, ein Drahtseilgestänge, und zwar besteht jedes der beiden Gestänge

aus zwei Drahtseilen aus Patenttiegelguſsstahl von Feiten und Guilleaume in Köln-Mühlheim, welche sich von oben nach

unten in 5 Abschnitten verjüngen, derart, daſs die Seile des ersten Abschnittes

aus je 7 Litzen zu 14 Drähten und mit einem Gesammtdurchmesser von 36,8, die

übrigen Seile aus je 7 Litzen zu 7 Drähten mit einem Gesammtdurchmesser von

32,9, 31,2, 28,5 und 23mm,1 bestehen. Die

einzelnen Seile sind durch Seilschlösser aus Schmiedeeisen fest mit einander

verbunden. Diese Schlösser bestehen aus Büchsen, innerhalb welcher die Drähte

des Seils über einen Ring krappenartig aus einander gebogen sind und in dieser

Lage durch eine Drahtumwickelung, welche dem Conus der Büchse entspricht,

festgehalten werden. Tritte sowie Griffe der Fahrkunst sind mit Bügelschrauben

an das Gestänge angeschlossen. Die Verbindung der obersten Seilpaare mit den

Antrieb vermittelnden Kunstkreuzen wird durch ein etwa 8m langes Holzgestänge hergestellt, welches an

seinem unteren Ende mit Leitungsrollen versehen ist, die ihrerseits wieder auf

mit Eisenschienen bekleideten Leitbäumen laufen, welche eine der Bewegung der Gestänge

entsprechende convexe oder concave Auskehlung besitzen. Die untersten Seilstücke

sind zur Erzielung der erforderlichen Spannung mit Belastungsgewichten versehen,

welche gleichzeitig als Führung des Gestänges dienen. In den oberen Teufen, wo

die Spannung am gröſsten ist, dienen zur Führung des Gestänges Leitrollen, in

den mittleren und unteren Lagen Rutschen oder Leeren, Schleppschienen aus

Buchenholz von etwa 2m Länge, welche durch

Packenriegel mit dem Gestänge verbunden sind.

Um bei dem Bruche des Gestänges Unfälle zu verhüten, ist die Fahrkunst mit

Fangvorrichtungen versehen und zwar in zweierlei Construction. Die eine besteht

aus mittels hölzernen Trägern und Spreizen fest verlagerten guſseisernen

Fangrollen, über welche starke Ketten laufen, deren Enden an je einem Gestänge

durch Vermittelung hölzerner, mit demselben verschraubter Backen angeschlossen

sind, während die andere Vorrichtung in sogen. Fangquetschen besteht, hölzerne

mit dem Gestänge verschraubte keilförmige Backen, welche sich im Falle des

Gestängebruches zwischen zwei festverlagerte Träger festklemmen und so das

Gestänge unterhalb der Bruchstelle aufhängen. Von den Fangrollen befinden sich

zehn, von den Fangquetschen sechs im Samson-Schachte und sind dieselben in

verschiedener Entfernung von einander an besonders geeigneten Stellen

angebracht. Der Antrieb der ganzen Fahrkunst geschieht durch ein Wasserrad

(11m,6 Durchmesser).

Das zweite Modell stellt die für den neuen Tiefbauschacht bei Clausthal

projectirte Fahrkunst dar, welche bis auf 992m

Tiefe hinabgehen soll. Das Gestänge besteht aus schmiedeeisernen Röhren, die

Kraftübertragung findet in einem hydraulischen Gestänge nach Warroque's System statt. Doppeltritte gestatten das

Ein- und Ausfahren der Mannschaft völlig unabhängig von einander. Die

Wasserdruckausgleichungen wirken als Bremsen und Fangvorrichtungen, so daſs bei

einem Gestängebruche das Gestänge nur langsam niedersinkt.

b) Die neue Aufbereitungsanstalt

zu Clausthal.

Auf derselben werden die Erze aus den Gangzügen des Burgstädter und Rosenhöfer

Reviers östlich und westlich von Clausthal verarbeitet. Der Transport der Erze

des Burgstädter Zuges (silberhaltiger Bleiglanz mit Zinkblende, Kupferkies,

Schwefelkies, Quarz, Kalkspath, Schwerspath und Spatheisenstein) geschieht auf

der tiefen Wasserstrecke des Ernst-August-Stollens nach dem Ottilienschachte und

in diesem zu Tage, während die Erze des Rosenhöfer Zuges durch den Rosenhöfer-

und Silbersegenerschacht der Tagessohle zugehoben werden, von welcher sie durch

ein 40m tiefes Schächtchen auf die Hängebank

des Ottilienschachtes gelangen. Die Art und Weise der Aufbereitung erfolgt nun

in der bekannten mustergültigen Weise, wie sie vielfach beschrieben ist (vgl.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen

im preuſsischen

Staate, Bd. 21 S. 85 u. flg., und O. Hoppe, Die Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und

Hütten u.s.w. im Ober- und Unterharz, Clausthal 1883).

Die einzelnen Werke der Anstalt sind etagenförmig angeordnet; nochmals zu hebende

Vorräthe werden durch in Modell veranschaulichte Schneckenaufzüge

emporgeschafft.

Bei der groſsartigen Clausthaler Aufbereitung, welche beispielsweise im J. 1887

bis 1888 aus 79303500k Roherz 7216400k Bleiglanzschlieg, 74050k Kupferkiesschlieg, 24250k kupferhaltigen Schwefelkiesschlieg und

1251680k Blendeschlieg lieferte, kommt in

erster Linie die Vollkommenheit der Betriebseinrichtungen selbst in Betracht,

welche den angestrebten Zweck besser erfüllen, als manche Schutzvorrichtung dies

vermag. Dennoch soll auch hier auf die einzelnen Einrichtungen zur Verhütung von

Unfällen noch besonders aufmerksam gemacht werden.

Um zu verhindern, daſs das Fördergestell zu weit hinaufgezogen wird und dadurch

zu Seilbrüchen und Verunglückungen Anlaſs gibt, ist in jedem Schachttrumm ein

Hebel angebracht, welcher mit der Zugstange des entsprechenden Handhebels in

Verbindung gesetzt ist und in Function tritt, sobald das betreffende Gestell bei

Erreichung der Hängebank an denselben anstöſst. Es findet hierdurch, wie auch

bei der Bewegung der Handhebel, die Rückführung des Treibriemens auf die

Leerscheibe und damit ein Stillstehen des Aufzuges statt.

Ferner sind, um zu verhüten, daſs bei einem Seilbruche während des Aufschiebens

des Hundes (Förderwagens) auf das oben befindliche Gestell das letztere

hinabstürzt und den Fördermann mitreiſst, Aufsatzvorrichtungen (Caps)

angebracht. Diese befinden sich für gewöhnlich nicht in Thätigkeit, indem

zwischen Fördergestell und Aufsatzvorrichtung ein kleiner Spielraum gelassen

ist, beim Einrücken des Riemens durch den genannten Handhebel jedoch wird

gleichzeitig mit Hilfe eines Hebelwerks die Aufsatzvorrichtung ausgerückt

(zurückgezogen), so daſs das Gestell frei durchgehen kann. Das aufwärts gehende

Gestell drückt die Aufsatzvorrichtung beim Passiren zur Seite, worauf dieselbe

dann durch ein Gewicht wieder eingerückt wird.

Um endlich zu verhüten, daſs während des Förderns Leute in den Schacht stürzen,

sind die Schachtöffnungen durch Fallthüren geschlossen, welche nur durch die

Fördergestelle selbsthätig geöffnet und sodann auf der Sohle durch Gegengewichte

an der Hängebank durch die eigene Schwere wieder geschlossen werden, wie es das

Modell in anschaulicher Weise zur Darstellung bringt.

4) Berginspection Dillenburg.

Die beiden Modelle beziehen sich auf die König]. Eisenerzgrube Beilstein und die

Eisenerzgrube Eisenzeche und erläutern den zweckmäſsigen und vorsichtigen Abbau. Der

Bergeversatz wird, wenn er Dicht in den Arbeiten selbst fällt, von Tage aus bezogen.

In letzterem Falle wird

er durch Bergerollen, von denen jede einzelne mehrere Abbaue versieht, über die

Firsten vertheilt. Jene Rollen sind durch leicht, aber dauerhaft construirte

Schiebethüren geschlossen. Um beim Ausleeren das Ueberschlagen des Wagens und eine

Gefährdung des Förderers zu verhüten, sind an dem Geviert vor der Rolle zwei

gekreuzte Querriegel in Meterhöhe angebracht. Dieselben schützen gleichzeitig

sämmtliche Fahrenden im Falle von Unachtsamkeit vor der Gefahr des Absturzes.

5) Königl. Bergwerksdirektion zu

Saarbrücken.

Dieselbe hat als Hauptrepräsentantin des Kohlenbergbaues auf der Ausstellung allein

34 Nummern ausgestellt, welche sich zu einer Reihe von Gruppen zusammenfassen

lassen.

a) Ab- und Ausbau der Gruben:

1) Strebbau mit Bergeversatz und Holzpfeilerverbau auf einem mächtigen Flötze bei

gebrächem Hangenden: Auf Grube König bei Neunkirchen werden alle Flötze, welche

stärkere Schlagwetterausströmung oder Neigung zur Selbstentzündung zeigen,

behufs Verhütung von Wetterexplosionen oder Grubenbränden mit streichendem

Strebbau und vollständigem Bergeversatz abgebaut, während man früher

streichenden Pfeilerbau ohne Bergeversatz anwandte. Zur Sicherung der Strecken

nimmt man noch Holzpfeiler hinzu.

2) Abbau mit vollständigem Bergeversatz auf Grube Altenwald: Um die beim

Grubenbetriebe fallenden Berge in der Grube selbst zu versetzen, sind auf den

Flötzen 13 und 15 einzelne Bauabtheilungen mit besonders zu diesem Zwecke

eingerichtetem Abbau gebildet.

3) Streichender Pfeilerbau ohne Durchhiebe auf den Steinkohlengruben Camphausen

und Dudweiler, sowie die Sicherheitsmaſsregeln gegen Kohlenstaub: Die

Abbaustrecken werden bei diesem Bau in ihrer ganzen Länge vom Bremsberge bis zur

Baugrenze in zwei wetterdicht gegen einander abgeschlossene Theile geschieden.

Der untere Theil dient als Einziehstrecke für die frischen Wetter, der obere zum

Ausziehen der verbrauchten und zur Förderung. Die Wettervertheilung in die

einzelnen Abbaustrecken wird durch Wetterschützen am Anfange der Wetterzüge

geregelt. Die zur Wetterführung nöthigen Thüren sind der Sicherheit halber

überall in doppelter Anzahl vorhanden. Das Durchbrechen der Pfeiler geschieht

unter Nachführung der Streckenscheider von oben bis unten. Der beim Betriebe

entstehende Kohlenstaub wird durch künstliche Benetzung unschädlich gemacht.

4) Ausbau und Füllort des Tiefbauschachtes an der Rätteranlage der Grube von der Heydt: Während des Abteufens erhielt der

340m tiefe Schacht einen provisorischen

Ausbau von U-Eisenringen. Der endgültige Ausbau besteht aus einer zwei Steine

starken Backsteinmauer, in welche guſseiserne Consolen zur Aufnahme der

Einstriche eingelassen sind. Die Mauer wurde in Absätzen von je 60m aufgeführt, wobei jeder Absatz auf eine

Gesteinsbrust zu stehen kam, welche beim demnächstigen Anschluſs des folgenden

Absatzes wieder fortgenommen wurde. Das Füllort ist mit achteckigem Querschnitte

derart aufgeführt, daſs der Schacht bei demselben an allen Seiten frei ist.

5) Eiserner Strecken- und Schachtausbau auf Grube Sulzbach-Altenwald: Für

doppelspurige Strecken dient ein Ausbau aus Profileisen, für einspurige ein

elliptischer Ausbau.

b) Förder- und

Fangvorrichtungen:

6) Einrichtung zum selbsthätigen Oeffnen und Schlieſsen der Sicherheitsthüren an

der Hängebank des Heinitzschachtes IV der Grube Heinitz: Die in Rede stehende

Einrichtung (System Schüller) gestattet, die

Sicherheitsthüren des Förderschachtes unabhängig von der Aufmerksamkeit der

Arbeiter zu öffnen und zu schlieſsen, um das Hinabstürzen von Menschen oder

Förderwagen in den Schacht zu verhüten.

Beim Aufsteigen des Förderkorbes an die Hängebank greift derselbe an den Hebel

A (Fig. 1 Taf. 11) und

drückt ihn in die Höhe. Dieser Hebel A ist nun

einerseits mit dem Gewichte B, andererseits durch

Angreifen an das Zahnrad C mit dem an diesem

hängenden Gewichte D belastet. Das Zahnrad C greift in ein kleineres, auf der unteren Welle

sitzendes Zahnrad; dieselbe Welle trägt eine Kettenscheibe F. In Folge der Bewegung, welche der Hebel A durch den Förderkorb erhält, wird das Zahnrad C bei e frei, das

Belastungsgewicht D sinkt und versetzt dabei das

Zahnrad C nebst dem kleinen Zahnrade und der

Kettenscheibe F in Drehung; letztere Scheibe

wickelt die an ihr befestigte Kette auf. Da diese Kette aber mit den Ketten der

Sicherheitsthüren durch das Gegengewicht G

verbunden ist, so werden die Sicherheitsthüren selbst geöffnet.

Geht andererseits der Förderkorb hinab in den Schacht, so sinkt der Hebel A in Folge des an ihm hängenden Gewichtes B ebenfalls nieder. Da nun dieser Hebel an das

Zahnrad C angreift, so wird das Gewicht D gehoben, die Kettenscheibe dreht sich in der dem

Abwickeln der Kette entsprechenden Richtung, und die Sicherheitsthüren werden

geschlossen.

Die Belastungsgewichte B und D, welche in den Cylindern HH geführt

sind, sichert man durch Reguliren der in diesen Cylindern angebrachten

Luftklappen vor plötzlichem und zu schnellem Wirken, indem dann die in den

Cylindern sich spannende Luft als Bremse dient.

7) Sicherheitsthürenverschluſs (Fig. 2 Taf. 11) für

die Förderkörbe der Königl. Steinkohlengrube Dechen: Die Klinke K, an der Bajonettstange B in dem Punkte C drehbar, wird bei der

Handhabung gehoben, um 90° seitwärts gedreht und in den Schlieſskolben S eingelegt. Die etwas über einander greifenden

Sicherheitsthüren sind sodann durch die Bajonettstange

B, welche sich mit ihren Hörnern hinter die am

Förderkorbe befestigten Zapfen Z legt, geschlossen.

Um einem Oeffnen während der Seilfahrt vorzubeugen, ist die Klinke K durchbohrt und mit einer Kerbung O versehen, durch welche der eine entsprechende

Kerbung O besitzende Ring R eingeschoben und so weit in die Klinke K hineingezogen wird, daſs die Kerbungen nicht mehr zusammenstehen.

Ein an dem Ringe R angebrachtes Gewicht G verhindert, daſs der Ring bei der Bewegung des

Förderkorbes sich zurückschieben und in der Kerbung auslösen kann. Beim Oeffnen

der Sicherheitsthüren zieht der Anschläger den Ring zurück bis die Kerbungen OO sich wieder treffen und läſst ihn in das mit

einem Bolzen versehene Scharnier fallen, hebt sodann die Klinke K aus und dreht sie um 90° seitwärts.

8) Sicherheitsthüren und Kniestützen auf Itzenplitzschacht I des

Steinkohlenbergwerks Reden: Die Sicherheitsthüren werden selbsthätig vom

Förderkorbe aus bewegt unter Vermeidung von Stöſsen in das Förderseil.

9) Hydraulische Schacht-Caps (System Frantz):

Dieselben gestatten das Niederlassen des Förderkorbes ohne vorangehendes

Anheben, was eine Schonung des Seiles und der Maschine, sowie eine gröſsere

Sicherheit der Maschinenführung zur Folge hat.

10) Kniegelenkstütze mit Gegenlenker (Fig. 3) für

Förderschächte: Diese zeigen eine billigere und einfachere Einrichtung als die

Schacht-Caps des Systems Frantz. Sie sind nicht

steif, sondern haben ein einseitig knickbares Gelenk b, dessen beweglicher Kopf in einem entsprechend angebrachten

Gegenlenker c hängt. Die Achsen a sind wie bei den alten Hängestützen drehbar

gelagert, und wird auch hierbei die Drehung mittels Handhebels bewirkt.

In der gewöhnlichen Lage sind die Achsen so gedreht, daſs die Stützen ebenso

stehen, wie dieses bei den alten Hängestützen der Fall ist. Kommt der Förderkorb

in die Höhe, so drückt er die Stützen, vermöge des Spieles in der Aufhängung der

Gegenlenker, so weit zurück, als dies zum Entlanggleiten nothwendig ist. Die

Achsen a machen hierbei die drehende Bewegung mit.

Nachdem der Förderkorb hindurch geglitten ist, fallen die Stützen in die frühere

Lage zurück und der Korb setzt sich auf die Stützköpfe.

Soll der Förderkorb niedergelassen werden, so dreht man die Achse a mittels des Handhebels, in Folge dessen die

Stützen, indem sie einknicken, in die punktirte Lage geschoben werden, der Korb

kann alsdann ohne Widerstand hinabgleiten. Ist dies geschehen, so wird der Hebel

und mit demselben die Stützen in die gewöhnliche Lage zurückgebracht.

11) Förderkorb des Dechenschachtes II der Grube Heinitz-Dechen nebst Raumann'scher Seilverbindung, Umführungsrahmen zur

Aufnahme des Unterseils u.s.w.: Die Einrichtung erweist sich als sehr günstig

sowohl bei der Kohlen- als auch Menschenförderung.

12) Schachtfallen auf Dechenschacht Nr. 1 der Grube Dechen: Dieselben gewähren

beim Anheben, Senken, Aufsetzen des Förderkorbes entsprechende Vortheile.

13) Aufsetzvorrichtungen der Grube von der Heydt

nach System Ochwadt in der Stollensohle: Das

aufsitzende Fördergestell kann in den Schacht hinabgelassen werden, ohne es

vorher abheben zu müssen.

14) Schachthängestützen, welche durch Schrauben festgestellt werden: Die

wesentlichen Theile derselben sind folgende (Fig. 4 Taf. 11):

Der guſseiserne Stuhl a, die mit einer Handkurbel

c versehene Schraube b, welche mittels des Hemmschuhs e den

Daumen d und mit diesem durch die Zugstangen ll die Stützen ff

feststellt. Diese auf Wellen ww lose aufsitzenden

Stützen ff haben seitliche Nasen, welche sich in

der Ruhelage und beim Abwärtsgange in die mit Führungen versehenen und auf den

Wellen ww festgekeilten Arme gg legen. Eine längliche Bohrung der Stützen

ermöglicht für den Fall etwaigen plötzlichen Wiederanhebens des Korbes beim

Abwärtsgange ein Ausweichen, so daſs Klemmungen oder gar Brüche vermieden

werden.

Um nach dem Abwärtsgange des Förderkorbes die Stützen wieder in ihre Ruhelage zu

bringen, ist seitlich an der Welle des Daumens d

ein Hebel mit Gegengewicht H angebracht und den

Armen gg ein Anschlag auf dem T-Träger gegeben, auf

welchem auch die Wellen ww verlagert sind.

Beim Aufwärtsgange stöſst der Boden des Förderkorbes gegen die Stützen und hebt

dieselben. Sobald aber der Korb an den Stützen vorüber ist, fallen diese vermöge

ihres Gewichtes in die Ruhelage zurück. Der Anschläger stellt jetzt mit der um

90° drehbaren und einen ausklinkbaren Handgriff besitzenden Kurbel c den Daumen d und mit

diesem durch das Zugwerk ll die Stützen fest,

wonach der Förderkorb auf dieselben aufgesetzt werden kann. Neuerdings ist diese

Einrichtung abgeändert worden.

15) Bahnhof der Kettenförderung: Dargestellt ist der Endpunkt der 2150m langen Kettenförderung zwischen der

Rätteranlage im Burbachthale und den Krugschächten.

16) Selbsthätige Fangvorrichtung für Förderung mit Seil ohne Ende auf

ansteigender Bahn: Diese auf Steinkohlengrube Gerhard bei Saarbrücken eingebaute

Vorrichtung soll bei etwa vorkommendem Seilbruche Unfälle dadurch verhüten, daſs

sie unter Benutzung von Fanghebeln die niederlaufenden geladenen und leeren

Wagen aufhält.

17) Fangvorrichtung in einem Ketten-Bremsberge des Steinkohlenbergwerks König bei

Neunkirchen: Sie verhindert, daſs bei einem Kettenbruche die frei werdenden

Förderwagen nicht bis zum unteren Aufschlagorte hinlaufen und die dort

beschäftigten Arbeiter gefährden und besteht im Wesentlichen aus folgenden

Theilen:

1) der Antriebwelle mit Tragrolle und Seilscheibe beim Bremserstand, 2) den Fangapparaten mit

zugehöriger Ausrückvorrichtung in den Geleisen des Bremsberges selbst,

3) dem gemeinschaftlichen Zugseilchen mit Rollen und Gegengewicht am Fuſse des

Bremsberges.

Die Antriebwelle ist unmittelbar oberhalb der Förderkette wagerecht an einen

Balken drehbar verlagert. Auf derselben ist an dem einen Ende ein gabelförmiger,

einarmiger Hebel mittels Keil befestigt, dessen freies Ende mittels Bolzen eine

Rolle aufnimmt; letztere ruht auf der straff gespannten abwärts gehenden Kette

auf und hält dadurch den Gabelhebel in wagerechter Stellung. Am anderen

Wellenende sitzt eine kleine Seilscheibe, an welche ein sie einigemal

umschlingendes Zugseilchen befestigt ist.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln