| Titel: | Neuerungen in der Gasindustrie. |

| Autor: | W. Leybold |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 265 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gasindustrie.

(Schluſs des Berichtes S. 232 d. Bd.)

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 14.

Neuerungen in der Gasindustrie.

Beheizung von EisenbahnwagenVgl. D. p. J., 1887 266 230.und anderen Räumlichkeiten mittels einer von

der Beleuchtungsflamme betriebenen Wasserheizung (D. R. P. Kl. 36 Nr. 45815 vom 4.

November 1886). W. Foulis in Glasgow construirte einen

Apparat, welcher die Ausnützung der durch die Gasflamme einer Waggonbeleuchtung

erzeugten Wärme zur Heizung des Waggons gestattet. Es geschieht dies durch

Uebertragung der Wärme auf Wasser, welches sodann in einer Heizschlange im Wagen

circulirt.

Fig. 17., Bd. 274, S. 265

Der Wasserheizapparat ((Fig.

17) besteht aus dem oberhalb des Brenners z

befindlichen Gefäſs A, welches aus zwei in einander

gesteckten metallenen Gehäusen a und b zusammengesetzt ist, die an ihrem unten liegenden

Rande mittels der ringförmigen Platte c und Schrauben

d dicht mit einander verbunden sind. In dem Gipfel

des Gefäſses A ist senkrecht ein Rohr e eingeschraubt, welches mit seinem oberen Ende in ein

dicht mit ihm

verbundenes Gefäſs f einmündet. Durch das Rohr e ist mit Befestigung an dessen unterem Ende ein Rohr

g gesteckt, welches unten mit dem Gefäſse A communicirt, und dessen oberer, in das Gefäſs f hineinragender Rand den Sitz h für das sich nach oben öffnende Ventil i

bildet. Auf dem Gefäſse f sitzt, dasselbe nach oben

verschlieſsend und in dasselbe hineinragend, eine mit perforirtem Boden k versehene Büchse j, die

oben von einem um m umlegbaren Deckel l abgeschlossen wird. Dieser Deckel kann auch durch

eine andere geeignete Verschluſsvorrichtung ersetzt werden. Unten ist an das Rohr

e das Rohr p

angeschlossen, welches das heiſse Wasser nach der Heizrohrleitung abführt, welche

andererseits durch das Rohr q mit dem unteren Theile

des Gefäſses A communicirt. Die beiden Rohre p und q münden in einen

cylindrischen Körper v, welcher um den

hahnkükenähnlichen Körper s gedreht werden kann, der

durch seine beiden Bohrungen und die Rohre p und q mit den entsprechenden Enden der Heizrohrleitung

verbindet (Journal für Gasbeleuchtung, 1889 Bd. 32 S.

577).

Photometrische Versuche mit den üblichen Lichtquellen;

von J. B. Baille und C.

Féry. Die Verfasser maſsen die Leuchtkraft und den Materialverbrauch der

üblichen Lichtquellen und berechneten aus diesen Angaben den Preis der betreffenden

Beleuchtungsart. Als Photometer diente ein Maſsstab, als Schirm ein mattes

Porzellanprisma mit 90° Winkel; von der einen Seite empfing derselbe die Helligkeit

der zu prüfenden Lichtquelle, von der anderen Seite die des Normallichtes. Ein

Beobachter verglich die Helligkeit beider Seiten, bis dieselbe völlig übereinstimmte

und die vordere Kante vollständig verschwand. Das Normallicht stand, mit dem Schirm

fest in Verbindung, genau 1m von demselben

entfernt, so daſs zur Berechnung der Helligkeit nur die Entfernung der zu messenden

Lichtquelle vom Porzellanprisma abgelesen werden muſste. Als Normal diente die

Carcellampe, wie sie von Regnault und Dumas im J. 1860 vorgeschrieben wurde für die

Ueberwachung der Pariser Gasgesellschaft. Der Brenner ist ringförmig, mit eigens

geflochtenem Docht von 75 Fäden. Der Docht ist 6cm,3 lang und wiegt 4g,25; er muſs stets

trocken aufbewahrt werden. Der Cylinder ist gerade, etwa 1cm über dem Docht verengt. Die Flamme ist etwa 4

Zoll hoch und verbrennt so ungefähr 40g

gereinigtes Rüböl in der Stunde. Der vorgeschriebene Consum von 42g wird durch sorgfältiges Reguliren der

Flammenhöhe erreicht. Während der Versuche muſs der Verbrauch stets controlirt

werden, indem die Zeit gemessen wird, in welcher 5g verbrennen. An der Wage, auf welcher diese Messungen geschehen, ist ein

kleiner Hammer angebracht, der nach dem Abbrennen von 5g durch einen Glockenschlag den Beobachter aufmerksam macht. Bei den

Kerzen, Oel- und Erdöllampen wurde der Verbrauch gewogen, bei Gas durch eine Gasuhr

mit Secundenzähler gemessen; die Gasuhr wurde mittels eines geaichten Gasbehälters

von 25l auf ihre Genauigkeit geprüft. Sämmtliche Flammen brannten vor

Beginn der Messungen erst ¼ Stunde.

Lichtquelle

Lichtstärke in

Verbrauch inder Stunde

Preis von1 Carcel in

derStundein Plennigen

Bemerkungen

Carcels

VereinskerzenUmgerechnet nach Schilling 1 Carcel =

9,82 Vereinskerzen.

Kerzen:

1) Paraffinkerze

0,14

1,37

8g

14,8

Gelbliche Flamme.

2) „ mit Längs- kanälen

0,14

1,37

10

13,7

3) Stearinkerze

0,14

1,37

9

9,6

4) „ gewöhn- liche, voll

0,15

1,47

9

9,6

Oellampen:

5) Moderateur-Lampe

1,04

10,21

36

4,5

Doppelter Luftzug. Ge- reinigtes und

filtrirtes Rüböl.

6) Dieselbe, gewöhnl. Art

1,06

10,40

42

5,2

Gereinigtes und flltrirtes Rüböl.

7) „ „ „

0,94

9,23

46

5,4

Gewöhnliches Rüböi.

8) Carcel-Lampe

1,00

9,82

42

7,7

Gereinigtes und flltrirtes Rüböl.

Petroleumlampen:

9) Lampe mit flachem Docht

0,81

7,95

20

1,8

Docht 13 mm breit.

10) „ „ „ „

2,13

20,91

62

2,1

Docht 50 mm breit.

11) „ „ zwei flachen Dochten

2,07

20,32

63

2,2

Docht 25 mm breit.

12) Lampe, amerikanische, ohne Glas

1,82

17,87

52

2,0

13) Lampe mit Rundbrenner

1,06

10,41

28

1,9

24 mm Durchmesser, ge- wöhnlicher

Brenner, Docht eingeschnürt.

14) „ „ „

1,49

14,62

51

2,4

25 mm Durchmesser, Brenner mit

Platte, eingeschnürter Cy- linder.

15) „ „ „

0,94

9,23

30

2,3

19 mm Durchmesser, Brenner mit

Platte, bauchiger Cylinder.

Gasflammen:

16) Gewöhnlicher Schmetter- lingsbrenner

0,64

6,28

132l

4,9

17) Bengel-Brenner

1,10

10,80

134

2,9

Flammenhöhe 6,5 cm.

18) Brenner mit Zirkon- Leuchtkörper

1,39

13,65

62

1,0

Grünliche Flamme.

19) Brenner mit Magnesia- Leuchtkörper

1,61

15,81

191

2,8

Clamond's Brenner, bläuliche

Flamme.

20) Albocarbon-Lampe

3,35

32,90

–

Glühlampen:

Watts

21) Edwon-Lampe

0,65

6,38

29,44

5,4

22) Gerard-Lampe

0,72

7,07

36,74

6,0

Die Kerzen zeigten sich als das theuerste Beleuchtungsmaterial. Paraffin- und

Stearinkerzen gaben wenig Unterschied; dagegen war die Leuchtkraft beider sehr

schwankend. Oellampen ergaben ziemliche Unterschiede nach der Form des Cylinders,

des Brenners, nach der Art der Luftzuführung, nach der Qualität des angewandten

Oels. Das best gereinigte Oel gab im gleichen Brenner die höchste Leuchtkraft; die

Carcelstunde kostete weniger als bei gewöhnlichem Oel. Erdöllampen gaben ein

billiges Licht, sehr gleichmäſsig dabei. Der Preis für die Carcelstunde ist für die

verschiedenen Brenner fast der gleiche. Unter den Gasflammen ergab der Clamond-Brenner mit einem Glühkörper aus

Magnesiageflecht das billigste Licht, aber stark gefärbte Flamme. Die angewandten

Glühlampen gebrauchten für die Kerze 3 bis 4 Watts Spannung (Journal des Usines à Gaz, 1889 Bd. 13 S. 285).

André Coze's Ofen zur

Gasbereitung mit geneigtliegenden Retorten; von E.

P. Bérard. Das Laden der Retorten in den Gasöfen geschieht bisher in

kleineren Fabriken mit der Schaufel, in gröſseren mittels der Lademulde, einem

eisernen Halbcylinder; derselbe wird gefüllt in die Retorte eingeschoben, umgedreht

und wieder herausgezogen. Das Ausziehen des ausgegasten Koks geschieht mittels

langer eiserner Haken von Hand. Zweifellos ist Laden wie Ausziehen eine harte

Arbeit. In neuerer Zeit kamen in groſsen englischen und französischen Fabriken Lade-

und Ausziehemaschinen in Gebrauch, sie wurden aber zumeist wieder in einen Winkel

gestellt nach kurzem Versuche. A. Coze, Gasdirektor in

Reims, construirte nun einen Ofen mit schiefliegenden Retorten, welcher ein leichtes

Laden sowie ein selbsthätiges Entladen gestattet. Schiefliegende oder senkrechte

Retorten sind bei anderen Industrien schon länger im Gebrauche, so bei der

Destillation von Knochen, bei der Wiederbelebung von Thierkohle, bei der Fabrikation

von Wassergas. In der Gasindustrie wurden solche zuerst von ihrem Erfinder Murdoch 1804 oder 1805 angewandt, von John Grafton 1818, von Vincent

Newton wieder 1851. Aber die zu groſse Neigung der Retorten verursachte

Verstopfungen und Zusammenbacken des ganzen Koksinhalts, so daſs geneigte oder

senkrechte Retorten ganz verlassen und wagerechte eingeführt wurden, wie sie bis

jetzt in Gebrauch sind.

Coze stellte nun Versuche an, welche Neigung zweckmäſsig

die Retorten haben müssen, um die Ladung in der ganzen Retorte zu vertheilen, so

daſs die eingeschütteten Kohlen eben darin gleiten, aber nicht vollständig den

untersten Theil ausfüllen. Die Versuche ergaben als richtig eine Neigung der

Retorten von 30°. Coze construirte seinen Ofen zu 9

Retorten, jede mit Füllöffnung oben und Entleerung unten (vgl. Fig. 3 Taf. 14). Die

Füllöffnung ragt über die Ofendecke hinaus und ist mit einem Schraubenverschluſs

versehen; die Füllung geschieht, wie in Fig. 3 sichtbar, mittels

eines drehbaren Wagens (Fig. 5 und 6), der je eine Ladung in

einer Mulde enthält. Letztere wird in die Retorte gestürzt und vertheilt sich sehr

gleichmäſsig. Die unteren Enden der Retorten, mit demselben Verschlusse versehen,

sind wie sonst gleich mit der Ofenwand eingesetzt. Zum Entleeren der Koks wird der

Verschluſs geöffnet und dieselben mittels eines eisernen Hakens leicht

herausgezogen, falls sie zusammengebacken sein sollten. Meist fallen die Koks leicht

heraus; Rauch und Flammen ziehen in die oben und unten geöffnete Retorte hinein,

welche wie ein Kamin wirkt, so daſs der Arbeiter geschützt ist.

Um die schiefliegenden Retorten zu heizen, muſste Coze

die ganze innere Anordnung der gewöhnlichen Oefen verändern. Er richtete

Generatorfeuerung ein; die Heizgase werden in einem vom Ofen etwas entfernten

Generator erzeugt und brennen, mit vorgewärmter Luft gemischt aus 15

Brenneröffnungen in fünf Reihen vertheilt, wie in Fig. 4 ersichtlich. Die

Flammen schlagen so zwischen den Retorten empor. Wie in Fig. 3 zu sehen, werden

zwei Oefen zusammen gebaut zu einem Doppelblock.

18 Retorten in zwei Oefen vergasten in 24 Stunden 18000k Kohle (166k für Retorte und Ladung)

statt der sonst üblichen 13000k (120k für Retorte und Ladung), und ergaben 5400cbm Gas (30cbm

Gas auf die 100k Kohlen). Erforderlich sind zur

Bedienung der zwei Oefen vier Mann statt wie sonst sechs, damit auch verringerter

Arbeitslohn.

Ein einzelner Ofen zu 9 Retorten in Reims ergab folgende Resultate:

Vergaste Kohle in 24 Stunden

10800k

Ausbeute aus 100k

Kohle

28cbm,75

Erzeugtes Gas in 24 Stunden

3100cbm

Zur Heizung verbrauchter Koks

1440k

Auf 100k Kohle zur Heizung

verbrauchter Koks.

13k,33

Ladung auf die Retorte

200k

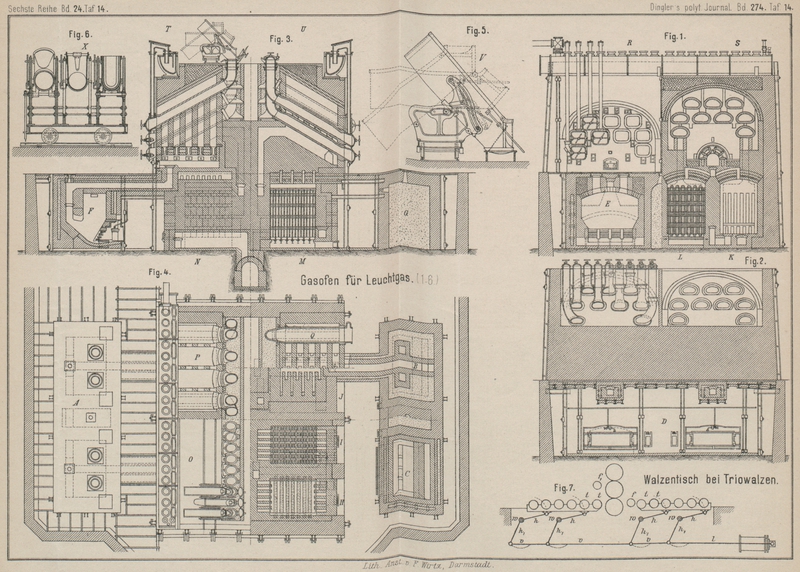

Beschreibung zu Coze's Ofen mit geneigtliegenden Retorten (Fig. 1 bis 6 Taf. 14).

Generator

A

Ansicht des Bodens im Retortenhaus (Fig. 4).

B

Wagerechter Schnitt durch den Gaskanal vom Generator aus.

C

Wagerechter Schnitt durch den unteren Theil des Generators.

D

Vorderansicht des Ofens (Fig. 2).

E

Senkrechter Schnitt an der Vorderwand und durch die Mittedes Ofens

(Fig.

1).

F

Längsschnitt mitten durch den Ofen (Fig. 3).

G

Senkrechter Schnitt zwischen zwei Generatoren.

Regenerator

H

Wagerechter Schnitt durch den Eintritt der Luft und die

Re-generatorkammer (Fig. 4).

I

Wagerechter Schnitt, Circulation der Luft und der Rauch-gase (Fig.

4).

J

Wagerechter Schnitt durch den Austritt der vorgewärmten Luft.

K

Querschnitt durch den Raum vor dem Regenerator (Fig. 1).

L

Querschnitt durch den Regenerator mit den Luft- und

Rauch-gaskanälen.

M

Längsschnitt durch die Mitte des Regeneratorraumes mit denLuftkanälen

vom Eintritte bis zum Austritte in den Ofen-raum (Fig. 3).

N

Längsschnitt zwischen zwei Regeneratoren, darüber der Aus-trittskanal

der Verbrennungsluft, unten der Kanal zum Schorn-stein.

Ofen

O

Obere Ansicht mit Vorlage, Füllöffnungen, Geleise und

Füll-wagen.

P

Schnitt, die Lage der mittleren 4 Retorten mit den Füll-öffnungen

zeigend.

Q

Lage der untersten Retorte mit Füll- und Auszieheöffnung.

R

Vorderansicht des Ofens mit den Auszieheöffnungen, Steig-rohren und

Generatorgaskanal (Fig. 1).

S

Querschnitt durch die Mitte des Ofens mit der inneren An-ordnung, dem

Sammelkanale der Heizgase, dem Austritte derheiſsen Luft, dem

Rauchgaskanale.

T

Längsschnitt durch die Mitte des Ofens mit dem Kohlenwagen.

U

Längsschnitt durch die seitlichen Retorten und den Ausgangs-kanal aus

dem Ofenraume.

Kohlenwagen

V

Seitenansicht des Wagens mit den drei erforderlichen Stel-lungen

(Fig.

5).

X

Vorderansicht des Wagens mit verschiedenen Schnitten

derLademulden.

(Bulletin de la Société

d'Encouragement, 1889 Bd. 88 S. 421.)

W. Leybold.

Tafeln