| Titel: | Th. A. Edison's neuer Phonograph. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 289 |

| Download: | XML |

Th. A. Edison's neuer Phonograph.

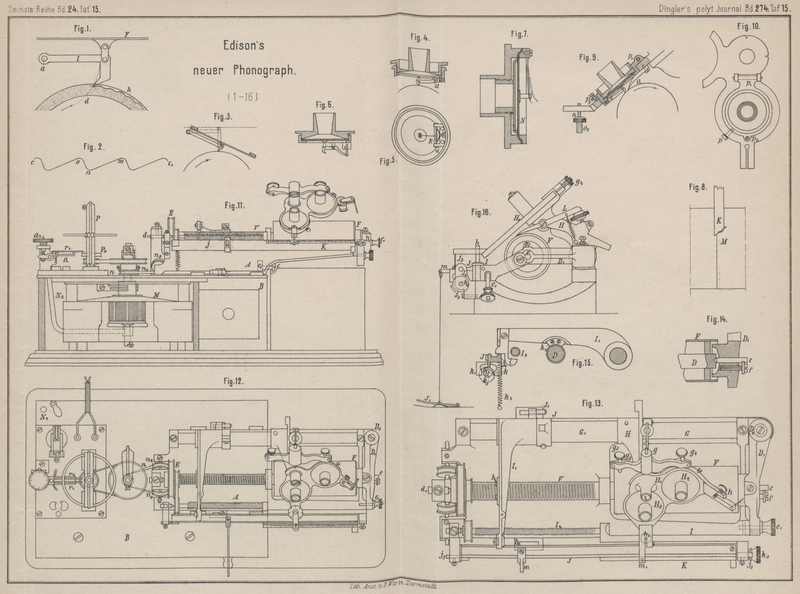

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Edison's neuer Phonograph.

Th. A. Edison hat auf der Pariser Ausstellung auch

seinen Phonographen (vgl. 1888 269 * 119. 1889 271 44; vgl. auch über Berliner's Gramophon – D. R. P. Kl. 21 Nr. 45048 vom 8. November 1887 –

und Tainter's Graphophon, 1888 269 * 115. 270 383 und 384) in dessen neuester

Einrichtung vorgeführt. Derselbe wird mittels eines Elektromotors getrieben (vgl.

Englisches Patent Nr. 17175 vom 14. December 1887). Die neueren Verbesserungen haben

namentlich den Zweck, die Aussprache der Vocale und der Zischlaute deutlicher zu

machen, zugleich erleichtern sie die Handhabung und Instandhaltung des

Phonographen.

Die Zischlaute werden beträchtlich klarer, wenn man den die Wellenlinien

einarbeitenden Stift nicht normal, sondern schief gegen die Fläche des Phonogramms

wirken läſst, so daſs nach Fig. 1 die tangentiale

Komponente seiner Bewegung abwechselnd gleichgerichtet und entgegengesetzt gerichtet

mit der Bewegung des Phonogramms ist, je nachdem sich die Spitze von dem letzteren

entfernt oder ihm nähert. Fig. 2 zeigt die Form der

dabei entstehenden Linien; dieselben sind unsymmetrisch und geben, da die Kraft des

Phonographen mit der Steilheit der Linie wächst, deutlichere Aussprache, besonders

bei den Zischlauten, deren Wellen in beiden Fällen weit schwächer sind als die der

Vocale. Uebrigens müssen die plötzlichen Abfälle sich am Ende und nicht am Anfange

der Wellen befinden, so daſs der sprechende, die Hede wiedergebende Stift, unter dem

sich die Welle in der Richtung c1

c hinbewegt, zuerst den steilen Abfall erklimmt und

dann allmählich auf der Neigung herabgeht, ohne auf den Grund derselben aufzustoſsen

und zurückzuprallen zum Schaden für die Klarheit der Töne, wie dies geschehen würde,

wenn die Rücken anders gestellt wären.

Bei gleicher Höhe der Welle bewegt sich das Phonogramm während der Hebung des Stiftes

bei den unsymmetrischen Wellen (Fig. 2) nur halb so weit

in der Richtung von c nach c1, als bei symmetrischen Wellen, die

Hebung des Stiftes und der tönenden Platte erfolgt daher im ersteren Falle zweimal

so rasch.

Bei der Anordnung nach Fig. 1 erhält der um a drehbare Stiftträger l

eine solche Länge, daſs die wagerechte Componente der Belegung des Stiftes bei

dessen Eindringen in das Phonogramm h der Bewegung des

letzteren entgegengesetzt ist. Der Stift verlängert so die Welle während der Zeit

seines Eindringens mn, er verkürzt sie dagegen in no, während die Platte F

emporgeht, weil er sich dann in demselben Sinne wie das Phonogramm bewegt. Die

Neigung d, unter Reicher der Stift wirkt, kann man

durch Veränderung der Lage der Achse a und durch

Aenderung der Länge des Armes l verändern. Gibt man der schwingenden

Platte eine Neigung, wie in Fig. 3, so kann der Arm

l sehr lang sein.

Edison hat ferner auch die Form des einschneidenden

Stiftes geändert. Diese sich von der Form des Stiftes in Tainter's Graphophon unterscheidende Form ist so gewählt, daſs der Stift

sich dem Wachse des Phonogrammes unter ähnlichen Winkeln nähert und von ihm

entfernt, wie sie bei den Werkzeugen zur Metallbearbeitung vorkommen, so daſs er aus

diesem Wachse sehr reine Linien h und ohne Grat ausschneidet.

Die im aufnehmenden Instrumente benutzten Platten sind aus Glas von 0mm,010 Dicke, das sich nicht ändert, gegen

Feuchtigkeit unempfindlich, sehr gleichartig und elastisch ist. Sie werden zwischen

zwei Kautschukkränzen festgehalten, die sich der Kraft der Stimme angepaſst beliebig

stark zusammenpressen lassen. Der Stift im sprechenden Instrumente ist äuſserst

leicht und wird vollkommen so geführt, daſs er genau der Achse der Linie folgt; das

Fortschleudern desselben zu Folge der lebendigen Kraft wird durch die Reibung einer

entsprechend durch eine Schraube gespannten Feder R

(Fig. 4

und 5)

verhindert, die sich mit Reibung an die Achse a legt

und zugleich ein Spiel derselben nicht zuläſst. Diese Feder kann auch durch ein

Reibungsnäpfchen d (Fig. 6) ersetzt werden.

Uebrigens ist der Stift mit der Platte durch ein kleines Gelenkstück verbunden, das

ihm gestattet, sich in wagerechter Richtung ein wenig zu verschieben, während er

doch den lothrechten Bewegungen der Platte genau folgt, von der man so eine starke

Inanspruchnahme fern hält.

Obgleich auch in dem sprechenden, die in dem Phonogramm niedergeschriebene Rede

wiedergebenden Instrumente Glasplatten verwendbar wären, so zieht Edison hier doch Platten aus gefirniſster Seide vor,

deren Spannung durch den sich dagegen stemmenden Ring N

(Fig. 7)

geregelt wird. Der Stift ist aus einem Stäbchen Phosphorbronze gebildet, dessen

Spitze mit Trippel polirt ist; dasselbe ist unter einen Bügel gespannt, der mittels

Kork auf der Mitte der Platte befestigt ist.

Das Phonogramm-Wachs wird, bevor der Stift des aufnehmenden Instrumentes dasselbe

bearbeitet, vollkommen mittels eines Werkzeugs K (Fig. 8)

geglättet, dessen Arbeitskante schief steht, damit sie den unvermeidlichen

Glättrissen eine gegen die Phonogrammlinien oder gegen die Arbeitskante des Stiftes

geneigte Lage ertheilt und so denselben weniger zittern macht.

Dem Wachs zieht Edison oft die Verwendung von Seife,

ölsaurem oder talgsaurem Blei oder Magnesia vor, das durch Ceresine oder ein ganz

gleichartiges Gemisch aus 100 Th. Dammarharz und 65 Th. Ceresine gehärtet wird, für

seine Phonogramme vor.

In Fig. 9 und

10 ist

die Aufsteckung einer aufnehmenden Platte und des Glättmessers Q dargestellt, das dem schreibenden Stifte möglichst

nahe angeordnet

wird. Zuerst regulirt man den Abstand des Ganzen und des Glätters vom Phonogramm

mittels der Schraube o2

die sich gegen die Unterlage o2 stützt, so daſs der Glätter die noch vorhandenen

alten Linien beseitigen kann. Dann senkt man die Platte allein um p1 mittels der Schraube

p2, bis sie einen

fortdauernden schwachen Ton zu Folge der Reibung des Stiftes an der geglätteten

Partie des Phonogramms von sich gibt. Endlich stellt man das Ganze mittels der

Schraube p fest.

Von dem neuen Phonographen Edison's bietet nun Fig. 11 einen

Aufriſs, Fig.

12 den Grundriſs, Fig. 13 einen Theil

desselben, Fig.

16 eine Seitenansicht, Fig. 14 und 15 aber

Einzelheiten.

Die Welle V der phonographischen Walze ist genau

centrirt auf den beiden Schrauben d1 und e. Die Spitze e rechts ist in einen Arm D1 eingesetzt, welcher nach dem Lüften der

Preſsschraube e1 um das

Gelenk D2 gedreht

werden kann, so daſs die ganze rechte Seite frei wird und man das Phonogramm F wegnehmen oder erneuern kann. Die Schraube f (Fig. 13 und 14), deren

Kopf in einen Einschnitt der Spitze e greift, drückt

diese Spitze gegen D, ohne sie zu drehen, so daſs die

Centrirung nicht gestört wird.

Das auf der Stange G bewegliche Rohr G1 trägt rechts das

Gestell H für die Platte H2 zum Aufnehmen und die Platte H3 zum Wiedergeben der

Rede und berührt links den Führungsarm I1. Die beiden Platten sind um die Achse H1 drehbar in einer

Weise, welche durch die Anschläge g3 und g4 begrenzt wird; diese Anschläge bestimmen die

beiden Arbeitslagen der Platten, in denen sie durch den Stift g festgehalten werden können. Die Schraube g6 gestattet, die Lage

des Aufnehmers H2 so zu

reguliren, daſs ein zweites Phonogramm zwischen die Linien des ersten

niedergeschrieben werden kann, und der Anschlag g4 erlaubt dann, den Sprecher H3 auf die eine oder auf die andere dieser

beiden Phonogrammlinien einzustellen. Die Schraube h

dient als Führung bei der Verschiebung der Platten parallel zur Bahn I.

Der Führungsarm I1

stützt sich auf den mit Schraubengewinde Ersehenen Theil V der Welle D mittels einer stählernen

Viertelsmutter h2 (Fig. 15), die

gut gehärtet und eingestellt ist und sich leicht ersetzen läſst. An seinem Ende

trägt I1 noch eine

zweite Mutter i, Welche man behufs der Zurückbewegung

in die steuere Schraube I2 einlegt. Wenn man das Gestell H der Platten

hebt und dieses am Ende seines Hubes, der durch einen Anschlag an dem Stäbchen j3 begrenzt ist, auf

das Gestell des Apparates kommt, tritt der Ansatz j mit

dem Ansätze j1 des

Armes I1 in Berührung

und hebt diesen gerade so weit, als nöthig ist, um die Schraube h2 frei zu machen, aber

ohne noch i in Thätigkeit zu bringen; i wird erst durch die Rücklaufstange J (Fig. 11, 13 und 16) in folgender Weise

zum Eingriff mit I2

gebracht. Wenn man die Welle k3 (Fig. 16) in der Richtung

des Pfeiles dreht, mittels des Scheibchens j3, so stöſst der Daumen k2 mit der ersten, weniger vortretenden seiner beiden

Erhöhungen gegen den Ansatz k1 der Stange J und versetzt sie in

Schwingung, so daſs ihr Rand j4 zunächst, durch die breiten Köpfe I der Schrauben h, das

Gestell der Platten gerade um so viel dreht als erforderlich ist, um ihren Stift vom

Phonogramm abzuheben; hernach hebt er i so weit, daſs

die Mutter h2 frei

wird, ohne i mit I2 in Eingriff zu bringen, und bei fortgesetzter

Drehung hebt endlich der Daumen mittels seines gröſseren Vorsprunges die Mutter i so weit, daſs sie vollständig mit der Schraube I2 in Eingriff

kommt.

Die Rücklaufstange J kann auch mittels des Fuſses durch

den Fuſstritt J1 und

den Hebel m (Fig. 13 und 16) bewegt

werden. Für gewöhnlich hält die Feder k4 die Stange J unten,

wie in Fig.

15.

Die Skala K (Fig. 11 und 13) gestattet,

die Platten jederzeit in eine bestimmte Lage einzustellen.

In Fig. 16

sieht man bei L den Glätter, der die Oberfläche glatt

macht.

Fig. 11 und

12 lassen

erkennen, wie der Elektromotor M mittels des Riemens

n1

n2

n3 die Rolle E auf der Welle V des

Phonographen in Umdrehung versetzt. Die Schraube c

(Fig.

11), die am Gestell A festsitzt, verschiebt

dieses auf B, indem sie sich gegen den Anschlag c1 stemmt, und spannt

so den Riemen.

Der Elektromotor hat einen Gramme'schen Ring und läuft

in einem Achatlager, das durch das Rohr N2 geölt wird; der Ring ist an seiner Achse durch

drei Holzscheiben befestigt, in denen sich die Faserrichtung kreuzt.

Der Centrifugalregulator P enthält zwei Kugeln, die beim

Auseinandergehen zwei Federn spannen und durch diese den Muff P3 heben. Sobald der

Muff die beiden neben einander liegenden und gegen einander isolirten Federn r1 und r2 berührt, schlieſst

er den dem Motor zugeführten Strom, der beständig durch die vier Pole besitzenden

Feldmagnete des Motors geschlossen bleibt, durch einen Elektromagnet, welcher jetzt

seinen Anker anzieht und dadurch den Stromweg durch den Ring abbricht. Die durch die

Schraube Q2 regulirbare

Neigung des Armes Q bestimmt den Augenblick, wo P3 mit r1 und r2 in Berührung tritt,

und dadurch die gröſste zulässige Umlaufsgeschwindigkeit. Der Elektromagnet von

groſsem Widerstände ermöglicht eine genauere und empfindlichere Regulirung, als der

Regulator P unmittelbar beschaffen könnte (Revue industrielle vom 21. September 1889 * S.

373).

Tafeln