| Titel: | Bergbau, Aufbereitung und Hüttenwesen auf der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 306 |

| Download: | XML |

Bergbau, Aufbereitung und Hüttenwesen auf der

Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung.

(Fortsetzung des Berichtes S. 193 d.

Bd.)

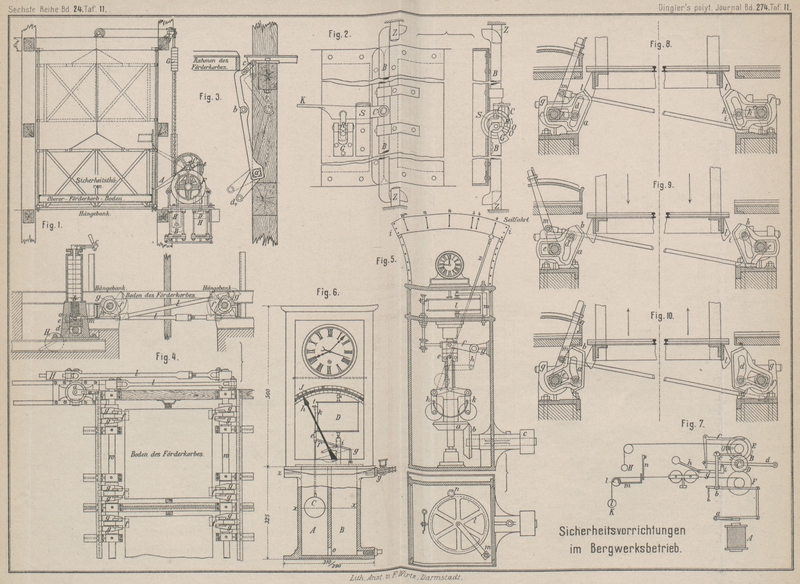

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

c) Ventilatoren:

Hierher gehören

18) der von Dingler's Maschinenfabrik zu Zweibrücken

gebaute, patentirte Kley'sche Ventilator, welcher

auf der Grube Kreuzgräben benutzt wird;

19) der patentirte Pelzer'sche Ventilator der Grube

Altenwald, welcher ein eigenthümliches Flügelrad besitzt, sowie der

Doppelventilator System Pelzer, und

20) der Doppelventilator, System Guibal, welche

allgemein bekannt sind. Bei dem letzteren System auf dem Kasbergschachte der

Grube Von der Heydt kann jeder Ventilator sowohl für sich unmittelbar aus der

Grube als auch der linke Ventilator vom rechten saugen, während beim Pelzet'schen Doppel Ventilator (Kirchheckschacht,

Von der Heydt) beim Zusammenarbeiten der eine aus der Grube, der zweite aus dem

ersteren saugt.

21) Wetterriſs und Wettertafel: Die Abtheilung Karl, Grube Von der Heydt, ist

sehr ausgedehnt und hat eine groſse Zahl einfallender Wetterströme, dabei aber

nur so viel Wetter, daſs auf den Kopf der Belegschaft wenig mehr als 2cbm kommen. Die Vertheilung der frischen

Wetter geschieht sehr aufmerksam mit Hilfe des Wetterrisses und der

Wettertafel.

Die Einrichtung des Risses ist auf demselben erläutert, sie gestattet mit ihren

beweglichen Fahnen, welche Belegung, Fördermenge und Wettermenge an den

einzelnen Betriebspunkten angeben, den Riſs selbst Jederzeit ändern und somit

für längere Betriebsperioden verwenden zu können.

Die Wettertafel stellt den Stammbaum der Wetter dar und dient dem Wettersteiger

zur leichteren Regelung des Wetterzuges. Auf dieselbe wird die aus dem

Wetterrisse ermittelte Soll-Geschwindigkeit der Wetter an den einzelnen

Meſspunkten mit rother Kreide aufgetragen, das Ergebniſs der ausgeführten

Messung aber mit weiſser Kreide. In solcher Weise kann einerseits der

Wettersteiger, der immer nur mit Wettergeschwindigkeiten zu rechnen hat, sehr

leicht etwa nothwendige Aenderungen im Wetterzuge vornehmen, andererseits auch

der Betriebsführer jederzeit sich von der richtigen Wetterführung

überzeugen.

d) Sicherheitslampen:

22) Schondorf'sche Sicherheitslampe mit magnetischem

Verschlusse und Wenderoth's Sicherheitslampe mit

doppeltem Magnetverschlusse (vgl. D. p. J., 1889

273 49).

e) Control- und

Signalvorrichtungen:

23) Gerhard's Fördercontrolapparat (Fig. 5), welcher als

Geschwindigkeitsmesser für Fördermaschinen dient, hat gegenwärtig folgende

Einrichtung: Ein in einem guſseisernen Gehäuse senkrecht stehender

Schwungkugelregulator wird durch die beiden conischen Räder a und b von der

auſserhalb des Gehäuses sich befindenden Riemenscheibe c in Umdrehung gesetzt, welch letztere ihre Bewegung von einer auf der

Seilkorbachse der Fördermaschine sitzenden gröſseren Riemenscheibe erhält. Die

Auswärtsbewegung der an Winkelhebeln befestigten Schwungkugeln wird durch die

Zugstangen d auf die verschiebbaren Muffe e übertragen, derart, daſs diese beim Stillstande

der Maschine sich an ihrer höchsten Stelle befindet und beim Betriebe bezieh.

Auseinandergehen der Schwungkugeln nach unten geschoben wird. Durch die Bewegung

der Muffe e wird mittels des Hebels f die Achse g gedreht.

Letztere geht durch die Rückwand des Gehäuses und trägt hier einen Hebel h, welcher mittels Gelenkstange den auf einem in

der Rückwand befestigten Zapfen drehbaren Zeiger z

bewegt. Der Zeiger ragt über das Gehäuse hinaus und gibt mit seiner Spitze auf

der hinter ihm (ebenfalls auſsen an der Rückwand) befestigten Scale ii die Umfangsgeschwindigkeit des Seilkorbes an.

Die Dimensionen des Apparates sind so gewählt, daſs bei seiner Aufstellung dicht

neben dem Teufenzeiger (der Maschinenwärter hat dann von seinem Stande aus

gleichzeitig beide Apparate vor Augen) der Zeigerweg und die Scala deutlich

erkennbar sind.

Der Abwärtsbewegung der Muffe e wirkt eine

schraubenförmig gewundene und über die Regulatorachse geschobene Stahlfeder

entgegen. Da aber die Zunahme der Federkraft einer einfachen Feder beim

Zusammendrücken nicht in gleichem Maſse wächst wie die Centrifugalkraft der

Schwungkugeln, so ist noch eine zweite, und zwar gebogene Feder aus Flachstahl

an zwei Zapfen kk aufgehängt, welche die Federkraft

der gewundenen Feder ergänzt derart, daſs sie beim Stillstande das Bestreben

hat, die Schwungkugeln von einander zu entfernen, nach einem gewissen Wege der

Kugeln aber umgekehrt dieselben zusammen zu halten sucht. Hierdurch ist eine

fast gleichförmige Eintheilung der Scala ii ermöglicht. Ohne

die zweite Feder würde der Zeiger geringere Geschwindigkeiten nicht angeben und

bei gröſseren Geschwindigkeiten gleich bis an das Ende der Scala überschlagen;

auſserdem gibt die zweite Feder den Zeigerbewegungen eine gröſsere Ruhe.

Ueber dem Raume des Gehäuses, welches den Regulator umschlieſst, ist durch eine

Wand ein zweiter Raum abgetrennt, welchen Glasthüren bezieh. Glasscheiben

abschlieſsen. In diesen Raum ragt eine, an einem mit der Muffe e verbundenen Arme befestigte Stange hinein, welche

an ihrem oberen Ende einen Schreibstift trägt. Letzterer bewegt sich mit der

Muffe senkrecht auf und ab und fixirt diese Bewegung auf dem Papierstreifen der

Trommel l, welche zwischen zwei Stahlspitzen in dem

Trommelhalter m drehbar eingesetzt und an ihrem

oberen Rande verzahnt ist. In die Verzahnung greift das Triebstockrädchen n,

welches durch die auf dem Gehäuse des Apparates aufgestellte Ankeruhr in

Umdrehung gesetzt wird. Die Trommel macht in 12 oder auch 14 Stunden eine

Umdrehung, wobei der Schreibstift in fortlaufender Weise die Anzahl der Züge aus

dem Schachte und die entsprechenden Seilgeschwindigkeiten auf dem Papierstreifen

aufträgt. Der Trommelumfang und dementsprechend die Länge des Papierstreifens

ist so groſs, daſs die einzelnen Curven sich deutlich erkennen lassen, also der

Streifen ein genaues Bild vom Betriebe der Fördermaschine nebst den Pausen

gibt.

Die Streifen sind mit einem Liniennetz bedruckt, dessen Wagerecht-Linien die

Geschwindigkeit des Seiles anzeigen, während die Senkrecht-Linien für die

Stunden und Minuten dienen. Der Trommelhalter m ist

einerseits auch in zwei Stahlspitzen drehbar eingespannt, so daſs die Trommel

beim Auf- oder Ablegen eines Streifens mit dem Rahmen durch die Thüröffnung

herausgedreht werden kann und sich auch wieder leicht in die durch einen

Anschlagstift begrenzte Normallage zurückschieben läſst.

24) Gerhardt's Depressionsmesser (Fig. 6) mit

Registrirwerk für Ventilatoranlagen: Derselbe zeigt gegenwärtig folgende Einrichtung: A und

B sind zwei zusammengegossene, genau

cylindrisch und beide gleich weit ausgebohrte Cylinder mit gemeinschaftlichem

Boden, welche an letzterem durch die Oeffnung o mit

einander in Verbindung stehen und bis zu einer gewissen Höhe xx mit Wasser gefüllt werden.

Der Cylinder B ist oben mit einem Deckel luftdicht

abgeschlossen und wird mittels des Hahnes y durch

eine Rohrleitung mit dem Saug-Kanal der Ventilatoranlage in Verbindung

gebracht.

Der Cylinder A erhält ebenfalls einen Deckel, durch

welchen die Stange des hohlen Schwimmers C lose

hindurch geht und geführt wird. Durch die Oeffnung z kann die äuſsere Luft in den Cylinder A

treten, ohne auf die Schwimmerstange einen merkbaren Einfluſs auszuüben.

Die Schwimmerstange ist oben in den Schreibfederhalter e eingeschraubt, an welchem das eine Ende des Hebels f um einen Stift leicht drehbar angeschlossen ist,

während das andere Ende desselben von der Schlinge g leicht beweglich unterstützt wird.

Auf der Welle des Zeigers h ist ein Gegenlenker

angebracht, dessen Zapfen in ein Auge des Hebels f

bei i greift und dadurch einerseits die senkrechten

Bewegungen des Schwimmers C auf den Zeiger h überträgt, welcher die Luftverdünnung und den

Ueberdruck bei Stillständen im Saugkanal bezieh. Wetterschachte innerhalb der

Grenzen, wie sie beim Grubenbetriebe vorkommen, in etwas vergröſsertem Maſsstabe

an der Scale J angibt, anderseits die Gradführung

des Schreibfederhalters in senkrechter Richtung bewirkt, wobei die kleinen

Ungenauigkeiten durch die dünne flache Feder k

ausgeglichen werden.

Auſser dem Schwimmer C befinden sich keine bewegten

Theile in den Cylindern bezieh. in der Wasserfüllung, wie dieses bei älteren

Constructionen stets der Fall war, dieselben sind vielmehr sämmtlich in einem,

über den Cylindern errichteten, mit Glasthüren verschlossenen Holzkasten, worin

der Raum für die Stunden-Uhr durch die punktirt angegebene wagerechte

Scheidewand dicht von dem unteren Raume abgetrennt ist, untergebracht.

An dem Deckel des Cylinders B sind das Spurlager der

Trommel D, welches gleichzeitig als Lagerbüchse der

gemeinschaftlichen Zeigerund Gegenlenkerwelle ausgebildet ist, und das

Stützzapfenlager für die Schwinge g angegossen. Das

ganze Hebelwerk kann also leicht mit diesem Deckel ein- und ausgebaut

werden.

Die Stunden-Uhr, welche zum Zählen der Maschinenumdrehungen mit einem groſsen

Sekundenzeiger versehen wird, treibt mittels Schraubengetriebe und Schraubenrad

die Trommel D in 24 Stunden einmal herum. Dabei

stellt die Feder t auf Papierstreifen, welche um

die Trommel gelegt werden und mit entsprechender Eintheilung versehen sind, in

einer fortlaufenden Curve den Gang der Maschine dar, indem sie genau die im

Wetterschachte erzielte Luftverdünnung angibt.

25) Depressionsmesser, System Ochwadt: Bei dem

aufgestellten Apparate ist abweichend von früheren Einrichtungen in zwei gleich

weit gebohrten, communicirenden Röhren je ein Schwimmer vorhanden, welche beide

mittels Kette und Scheibe auf die Zeigerwelle wirken und von denen der eine die

Schreibvorrichtung trägt. Ist der Apparat bis zur Ueberlaufschraube gefüllt, so

tauchen beide Schwimmer etwa 40mm tiefer ein,

als zum Schwimmen erforderlich, und dieses Mehr

darf verdunsten, ehe eine Störung des Gleichgewichtes eintreten kann. Es bleibt

also der Nullpunkt monatelang unverändert.

26) Gruben-Contact-Apparat mit Läutewerk für kräftigen Einzelschlag ohne

Laufwerk: Bei maschinellen Seil- oder Kettenförderungen kann man von vielen

Punkten des Stollens oder der Strecke aus Signale nach dem Maschinenraume

geben.

27) Elektrischer Signal-Apparat bei der Schachtförderung und Seilfahrt: An Stelle

der mechanischen Signale treten bei tiefen Gruben die elektrischen. Seit 1873

ist auf den Königlichen Saarbrückener Gruben ein von Siemens und Halske in Berlin construirter magnet-elektrischer

Signalapparat eingeführt, welcher sich durchaus bewährt hat.

28) Wasserstandszeiger für Dampfkessel, System Ochwadt. Der ausgestellte Wasserstands-Apparat ersetzt die gesonderten

Verbindungen durch einen einzigen senkrechten Schlitz, welcher, in der Stirnwand

des Kessels beginnend, sich bis an die Glasplatte fortsetzt und so gestattet,

durch letztere bei jeder Höhe des Wasserspiegels bis ins Kessel-innere zu sehen.

Um das Verspannen der Glasplatten zu verhindern, liegen unter den Muttern zum

Anziehen derselben starke Federn.

Das Reinigen der Glasplatten erfolgt bei abgesperrtem Glase mittels einer

besonderen, mit einer gewissen Hahnstellung in Wirksamkeit tretenden Bohrung

durch einen kräftigen, von oben nach unten durchstreichenden Wasserstrahl und

kann bei den von der Firma Richard Schwartzkopf im

Betriebe ausgestellten Apparaten beobachtet werden.

Auf Grube Von der Heydt sind 21 dieser Apparate in Betrieb.

29) Anemograph auf der Grube Heinitz: Die jeweilige Geschwindigkeit des durch

einen Guibal-Ventilator erzeugten Wetterstromes

wird auf einem Papierstreifen graphisch dargestellt. Der Apparat steht mit einem

Contact-Anemometer gewöhnlicher Construction auf der Tiefbausohle eines anderen

Schachtes in elektrischer Verbindung. Die durch Vermittelung des

Contact-Anemometers von der Lokalbatterie desselben gelieferten Ströme erregen

den Elektromagneten A (Fig. 7) des

Registrirapparates und bewirken mittels des Hebelsystemes abc ein Drehen des Rades B von rechts nach links um je einen Zahn auf einen Contact. Die Achse

des Rades B trägt zwei Triebe C und D, welche mit

den beiden Rädern E und F in Einklang gebracht werden können. Auf der Achse von E sitzen zwei Scheiben, von welchen die hintere

eine Eintheilung von 0 bis 25° trägt und mit der vorderen Scheibe dazu dient,

die Zahl der nicht zu registrirenden Contacte nach Belieben einzustellen.

Hierbei wird folgendermaſsen verfahren: Man hebt mit der linken Hand den Zeiger

G in die Höhe, faſst mit der rechten Hand die

vordere Scheibe und dreht sie so lange von links nach rechts, bis der Zeiger

über dem Theilstrich steht, welcher der Zahl der nicht zu registrirenden

Contacte entspricht. Vom Theilstrich 90 an sind aus Mangel an Platz nur je 2

Zahlen markirt, so daſs man zu lesen hat 80, 90, dann 10 = 100, 11 = 110

u.s.w.

Es wird angenommen, daſs sämmtliche Hebel in der durch Fig. 7

veranschaulichten Ruhestellung sich befinden und der Zeiger G z.B. auf 40 steht. Da in dieser Lage Rad E und Trieb C in

Eingriff sind, so wird E und damit auch der Zeiger

G nach rechts gedreht, und nach dem 40.

Contacte der Hebel d durch Zeiger G und Hebel f

ausgelöst. Das Rad

E fällt, durch das Gewicht H getrieben, in seine Ausgangsstellung zurück, der

Trieb D kommt in Eingriff mit Rad F und der Wagen mit Stift fängt an zu

registriren.

Die viertelstündige Auslösung des Wagens geht folgendermaſsen vor sich. Auf der

die Uhr mit dem Registrirapparate verbindenden Transmissionsachse, die jede

Stunde eine Umdrehung macht und mit Hilfe eines Gegengewichtes das Papier um

20mm vorwärts schiebt, sitzt ein

vierfaches Excenter, auf welchem der Stift g des

Hebels h gleitet. Während der viertelstündigen

Bewegung wird der Stift g vom Excenter nach unten

gedrückt, fällt je am Ende einer Viertelstunde in den nächstfolgenden Einschnitt

des Excenters und löst mittels des Stiftes i den

Hebel d wieder ein. Damit wird der Wagen frei und

fährt in seine Anfangsstellung zurück.

Will man eine beliebige andere Contactzahl nicht auf den Wagen wirken lassen, so

hat man einfach den Zeiger G auf die betreffende

Zahl der Scala einzustellen. Dabei ist jedoch zu beachten, daſs diese

Einstellung nur dann geschehen kann, wenn Trieb E

und Rad C auſser Eingriff sind, d.h. wenn der Wagen

seine Function übernommen hat.

Die Schnurrolle K trägt einen Stift l, auf welchem der Hebel m bei gleichzeitiger Schlieſsung des Contactes mn so lange aufliegt, als der Wagen mit Stift eine gewisse Stelle des

Papieres nicht überschritten hat. In 10 Secunden vor Schluſs der Viertelstunde

wird durch die Uhr ein zweiter Contact hergestellt; nur wenn beide Contacte

zugleich geschlossen sind, d.h. die Minimalcontactzahl nicht erreicht ist, kann

die Glocke in Thätigkeit kommen. Sobald die Glocke ausgelöst ist, läutet sie

fort, bis man den Draht an der Glocke niederzieht.

f) Sprengstoffe und

Zündmaschine.

30) Verwendung von brisanten Sprengstoffen in Verbindung mit Wasserpatronen auf

Grube Dudweiler: Seit einem Jahre wird an solchen Arbeitspunkten, die sehr

trocken und reich an Kohlenstaub sind, oder wo ein Auftreten von Schlagwettern

befürchtet wird, ausschlieſslich mit Gelatinedynamit in der Form von

Wasserpatronen geschlossen. Beim Herrichten der letzteren, von denen eine im

Modell vorliegt, wird zu jedem Sprengschusse stets nur eine einzige der nicht

über 18mm dicken Gelatinepatronen verwendet,

die daher in fünf verschiedenen Längen (bis zu 310mm) vorräthig gehalten werden. In die Gelatinepatrone wird am unteren

Ende ein Holzpflöckchen gesteckt, oben das Zündstäbchen eingeführt und sodann

die Patrone mit dem unteren Ende vorne in die wasserdichte Papierhülse gebracht.

Diese Hülse hat 30mm Durchmesser bei 430mm Länge und wird, nachdem die Patrone

eingeführt, voll Wasser gegossen, dann am offenen Ende mit einem Lettenstöpsel

verschlossen und dort so fest zugebunden, daſs beim Abwärtsdrehen der Patrone

kein Wasser ausflieſst. Durch das Holzpflöckchen, das Zündstäbchen und den dieses umgebenden

Lettenstöpsel wird die Gelatinepatrone in einfacher Weise im Inneren der Hülse

festgehalten und bleibt bei jeder Richtung des Bohrloches von Wasser umgeben.

Der Lettenpfropfen dient gleichzeitig den ersten Besatznudeln als

Widerlager.

Auf vorgenannter Grube, wo das Wasserschieſsen eine ausgedehnte Anwendung

gefunden hat, ist man bisher mit dem Erfolge in jeder Weise zufrieden: Bei

vorschriftsmäſsigem Herrichten der Patrone und vorschriftsmäſsigem Besetzen des

Loches kann die Gefahr einer Entzündung schlagender Wetter durch den

Sprengschuſs als ausgeschlossen gelten. Nicht zu verkennen ist aber, daſs es

beim Schieſsen mit Wasserpatronen vor allem auf die genaue Durchführung des

Wasserbesatzes und die vorschriftsmäſsige Herstellung der Patrone selbst

ankommt. Die Controle dieser Durchführung ist allerdings sehr erschwert. Auf

Grube Dudweiler sucht man sie dadurch herbeizuführen, daſs man das Besetzen und

Wegthun der Bohrlöcher besonders angelernten „Schieſshauern“ übertragen

hat; diese allein sind im Besitze einer elektrischen Zündmaschine, haben, wenn

nur eben möglich, selbst die Wasserpatronen jedesmal herzurichten, müssen sich

aber auf alle Fälle vor dem Besetzen zunächst erst überzeugen, daſs die

Herrichtung der Patrone vorschriftsmäſsig erfolgt ist.

31) Elektrische Zündmaschine für bergmännische Arbeiten: Die Wirkungsweise der

leicht beweglichen ausgestellten Maschine beruht auf Anwendung der

Reibungselektricität (drei neben einander angebrachte Scheiben aus Hartgummi).

Zum Ansammeln der Elektricität dient eine Leydener-Flasche. Das Innere der Maschine besitzt ein wasserechtes

Gehäuse.

g) Verschiedenes.

32) Verbesserter Fleuss'scher Athmungsapparat:

Derselbe besteht aus dem Filterkasten, dem Luftkissen, der Gesichtsmaske, dem

Sauerstoffcylinder nebst vier Verbindungsschläuchen.

Als 33) kommen noch die Radsätze, Patent Halmay (D.

R. P. Nr. 25006) in Betracht, die eine gröſsere Sicherheit des Betriebes

gewähren, insofern, als die Räder dieser Sätze stets auf den Schienen Reiben und

dadurch ein Entgleisen des Wagens möglichst vermieden wird. Da sie leichter

beweglich sind als die früheren Radsätze, so wird auch das Arbeitspersonal mehr

geschont.

34) Als Wohlfahrtseinrichtung würden die Kaffeeschänken zu erwähnen sein, welche

auf den Gruben Dechen und Heinitz hergerichtet sind und sich eines reffen

Zuspruches seitens der Arbeiter erfreuen sollen.

6) Bergwerksgesellschaft

„Gneisenau“ in Derne bei Dortmund.

Die reichhaltige Ausstellung ist durch eine gedruckte Beigabe erläutert.

Von allen Grubenarbeiten kann man das Abteufen von Hand als die gefährlichste Arbeit

bezeichnen, während man beim Abteufen von mehr als 58 Schächten nach dem Verfahren

Kind-Chaudron's auch nicht eine einzige schwere

Verletzung von Arbeitern zu beklagen hat (vgl. wegen des älteren Kind-Chaudron'schen Verfahrens Staſsfurt S. 196).

Zum ersten Male hat Chaudron bei den Schächten der Zeche

Gneisenau ein neues Cüvelirungsverfahren angewendet, welches das Abteufverfahren

unter Wasser in bemerkenswerther Weise billiger macht und daher eine häufigere

Anwendung desselben ermöglicht.

Anstatt die mit einem Gleichgewichtsboden versehene Cüvelage beim Einsenken stets mit

dem Kopfe oberhalb des Wasserspiegels im Schachte zu halten, hat Chaudron den Gedanken gehabt, die Cüvelage oben mit

einem Deckel zu verschlieſsen, sobald ihre Höhe die entsprechende Höhe des Theiles

vom Schachte erreichte, welche zu cüveliren nöthig war und dann die Cüvelage

einzusenken.

Nachdem der zwischen der Cüvelage und dem Schachtstoſse frei gebliebene Raum mit

Cement betonirt worden und dieser die nöthige Festigkeit erlangt hat, sümpft man das

Wasser mit dem Kübel, baut den Deckel, die Gleichgewichtsröhren und den falschen

Boden aus und bringt dann am Fuſse der Cüvelage noch eine Anschluſscüvelage an, um

die Dichtigkeit des Schachtes sicher zu stellen.

Auf dem Schachte II der Zeche Gneisenau hat man diese Anschluſscüvelage bis zu einer

gewissen Teufe im Kohlengebirge verlängern müssen, um einen Wasserzufluſs von etwa

1cbm in der Minute zu bezwingen, welchen man

im Sandsteine, welcher das Zwischengebirge der Kohlenflötze I und II bildet,

angefahren hatte.

Am Kopfe der Cüvelage werden Keilkränze angebracht, welche die Cüvelage mit dem

Schachtstoſse verbinden sollen.

An dem ausgestellten Modelle kann man sich das Einsenken der mit dem Deckel

versehenen Cüvelage klar machen.

Ganz besonders bemerkenswerth ist die durch ein Modell in 1/10 natürlicher

Gröſse dargestellte Seilfahrteinrichtung mit Briart'scher Schachtführung. Letztere besteht aus starken Schienen, welche

durch I-Träger verbunden sind. Diese sind in der Mitte des Schachtes auf 3 bis 4m,5 Entfernung angebracht. Die Schienen haben eine

Länge von 9m.

Die aus zwei Etagen bestehenden Förderkörbe werden nur auf ihrer längeren durch

stählerne Schuhe, welche an den Körben gut befestigt sind, geführt. Diese

Führungsschuhe umfassen den Kopf der Schiene, jedoch derart, daſs genügender

Spielraum zum freien Gleiten derselben längs den Führungsschienen bleibt.

Die in zwei parallelen Längsreihen laufenden Schienen sind unter sich und mit den

Trägern durch zwei starke geschmiedete Stahlklauen verbunden, welche den Fuſs der

Schiene unterhalb und oberhalb eines jeden Trägers fassen. Das Ganze ist durch Schrauben fest

angezogen. Ein Guſsstüek, welches als Verbindungsstück dient und zwischen die

Schienen gesteckt wird, wird ebenfalls durch Schrauben gehalten. Dasselbe hat den

Zweck, das Biegen der Schienen zwischen den Trägern zu vermeiden und die Festigkeit

der Verbindung zu erhöhen. Die Schienen liegen dann noch in Einschnitten von 10mm Tiefe, welche in entsprechenden Entfernungen in

die Träger eingelassen wird; es erleichtert dies das Einbauen der Führung und

verhindert jede seitliche Ausbiegung der Führungsschienen.

Diese Führung ist also widerstandsfähig, leicht einzubauen, und die Entfernung

zwischen den Führungsschienen bleibt constant. Sie stellt eine Trennung der beiden

Fördertrumes her und ist an den Füllörtern nicht unterbrochen.

Durch die auf der Zeche Gneisenau zum ersten Male getroffenen Dispositionen ist das

Schachtgeviere unnöthig geworden, die Schachtmündung ist vollständig frei, so daſs

die Reparatur und Controle der Förderschale nebst Zwischengeschirr erleichtert ist.

Das eiserne Seilscheibengerüst findet in einiger Entfernung von der Schachtmündung

seine Stützpunkte; die 6m Durchmesser besitzenden

Seilscheiben liegen über der Hängebank, der Schacht ist von allen Seiten zugänglich.

Derselbe ist mit Geländer, Schachtthüren und Aufsetzvorrichtungen nach System Stauss versehen. Die von der Friedrich-Wilhelms-Hütte

in Mühlheim a. d. Ruhr erbaute, 600 besitzende Fördermaschine ist für eine

Dampfspannung von 7at construirt. Die Seiltrommeln

haben 8m Durchmesser und 1m,50 lichte Breite, so daſs die verhältniſsmäſsig

nahe Lage der Maschine am Schachte auf die Seilführung keinen Einfluſs hat. Die Kraft-Brialmont'sche Steuerung ist einfach und so

angeordnet, daſs der Maschinist die Hängebank übersehen und dort vom Schachte aus

jederzeit controlirt werden kann. Die Fördermaschine ist noch versehen mit einer

Dampf- und einer Handbremse, einem Teufenanzeiger, einem Weidtmann'schen Geschwindigkeitsmesser, Sicherheitsventilen an den

Dampfcylindern, zwei Hebelstutzen zum Festhalten der Seiltrommeln und einem Schwartzkopf'schen Sicherheitsapparate.

Der Weidtmann'sche Geschwindigkeitsmesser zeichnet jeden

Seilhub, jede Bewegung des Förderseiles, die Geschwindigkeit desselben an jeder

Stelle, jede Ruhepause und Controlstriche bei Revision durch Beamte auf.

Die zweistöckigen Förderkörbe fassen 20 Mann. Bei der Hypersiel'schen Fangvorrichtung, bei welcher die Fangklauen durch eine

Spiralfeder bewegt werden, liegen alle beweglichen Theile in Rothguſsschalen. Für

den Fall der Noth ist ein Nothdampfkabel mit doppeltem Vorgelege, Handbremse und

zwei Sperrklinken vorhanden. Das Seil ist für eine Bruchbelastung von 100000k construirt. Elektrische Signale nebst Telephon

Verbindung zwischen Hängebank und Füllort sollen eingerichtet werden.

Hinsichtlich der Wasserhaltung, der Verladung (teleskopartige Rutschen) und

Separation der Kohlen, der Brücke nach der Bergehalde, der Dampfkesselanlage, der

Beleuchtung (vorwiegend elektrisch), der Aus- und Vorrichtungsarbeiten der

Wetterführung in der Grube, der Wasch-, Speise- und Wohnräume sind überall die

neuesten Fortschritte der Technik zur Sicherheit und zum Wohle der Arbeiter

berücksichtigt.

Erwähnt sei noch das Modell, welches einen Bremsberg mit einem selbsthätigen

Verschluſs nach dem Systeme Tomson darstellt.

7) Mansfeld'sche Kupferschiefer bauende Gewerkschaft.

Die Mansfeld'sche Gewerkschaft führt bekanntlich einen

sehr alten berühmten Bergbau auf dem nur 8 bis 20cm mächtigen Kupferschieferflötze, dem untersten Gliede der

Zechsteinformation, welches das Harzgebirge bandförmig mit verschiedenen

Unterbrechungen umlagert und in welchem die Kupfererze fein vertheilt als

Kupferglanz, Buntkupfererz und Kupferkies auftreten. Sie enthalten zugleich

Schwefelsilber. Da die Erzführung im Wesentlichen von schädlichen Beimengungen

(Wismuth, Antimon) frei ist, so ist das dargestellte Kupfer sehr rein. Der Gehalt

des Flötzes beträgt durchschnittlich 2 bis 3 Proc. Kupfer und 0,001 bis 0,012 Proc.

Silber (auf 1t Kupfer 4 bis 6t Silber).

A) Bergbau. Was den Bergbau anbetrifft, so sind seitens

der Gewerkschaft folgende Gegenstände zur Anschauung gebracht:

1) Zweietagiger Förderkorb mit Seilführung und Fangvorrichtung.

Die ausgestellten beiden Förderkörbe repräsentiren zwei Systeme der Förderkorbführung

im Schachte, und zwar a) Führung durch Seile, b) Führung durch Leitbäume.

Die Förderkorbführung durch Seile ist auf den neuen Tiefbauanlagen Eduard-Schacht II,

Otto-Schacht III und Freiesleben-Schacht III eingeführt, nachdem bereits auf den

älteren Tiefbauanlagen Lichtloch 81, Schacht I, Freieslebenschacht I und

Ernst-Schacht III günstige Erfolge mit derselben erzielt worden waren.

Die Förderkörbe auf Eduard-Schacht II sind mit der in natura ausgestellten

Fangvorrichtung versehen, welche sich durch Einfachheit auszeichnet und dabei

mindestens eben solche Sicherheit für das Fangen des Korbes gewährt, als andere

bekannte Fangvorrichtungen. Zur Führung des Förderkorbes dienen zu beiden Seiten

desselben je zwei Eisenseile von 33mm Durchmesser,

welche am Fördergerüste aufgehängt und im Schachttiefsten durch Belastungsgewichte

gespannt werden.

Am oberen und unteren Ende des Förderkorbes befestigte zweitheilige Büchsen geben

demselben die nothwendige Führung im Schachte. In den oberen Führungsbüchsen sind

Stahlkeile (Fangkeile) eingepaſst, mittels welcher die Führungsseile fest angeklemmt

werden können. Die Fangkeile, die durch Hebel mit der Königstange in Verbindung

stehen, sind bei gespannter Tragfeder so weit aus den Führungsbüchsen herausgezogen,

daſs die

Führungsseile lose durch dieselben gehen können. Sobald ein Seilbruch erfolgt,

leitet die Tragfeder die Fangwirkung dadurch ein, daſs sie die Königstange

zurückzieht, und somit die Fangkeile an die Führungsseile preſst; das weitere

Festklemmen wird durch das Eigengewicht des Förderkorbes und eventuell der Ladung

bewirkt.

Die Verbindungsstücke zwischen Seil und Förderkorb, sowie die Theile der

Fangvorrichtung sind durchweg aus bestem Holzkohleneisen Jon mindestens 42k Bruchfestigkeit für 1qm angefertigt, die durch laufende

Zerreiſsversuche an Probestücken festgestellt wird.

Um dem Förderkorbe eine gröſsere Steifigkeit und besseren Halt gegen Zerknicken zu

geben, sind die Seitenwände aus 1mm,5 starkem

Stahlbleche ausgeführt.

Als Aufsetzvorrichtungen sind auf der Hängebank hydraulische Caps (System Frantz), auf der Schachtsohle einfache Hebelcaps in

Anwendung.

2) Einetagiger Förderkorb mit Holzführung und Fangvorrichtung für Lichtloch 81,

Schacht III.

Die verschiedenen Mängel der White und Grant'schen

Excentervorrichtung haben die Aufmerksamkeit auf die von C.

Wolf in Zwickau construirte Fangvorrichtung (D. R. P. Nr. 24195) gelenkt.

Dieser Fangvorrichtung liegt der Gedanke zu Grunde, durch eine mit Rechts- und

Linksgewinde versehene Spindel, welche durch ein gegen die Leitbäume gedrücktes

Reibungsrad in Umdrehung gesetzt wird, zwei Bremsbacken zeitlich an die Leitbäume zu

pressen. Als Aufsetzvorrichtung kommt für diesen Förderkorb zum ersten Male die von

Hantel und Lueg in Düsseldorf construirte

mechanische Aufsetzvorrichtung (Fig. 8 bis 10) mit gutem Erfolge zur

Anwendung. Die genannte Firma construirt dieselbe folgendermaſsen:

Die Stütze a, welche aus Stahl gefertigt ist, hat am

Kopfe eine Schiefe Ebene b und ist mit dem wagerechten

Schlitze c und dem gezeigten Schlitze d versehen.

Im Schlitze c führt sich der Rothguſsstein e, der lose auf den in den Böcken g drehbar gelagerten Welle f sitzt. Im Schlitze d gleitet der mit der

Stahlrolle h versehene Bolzen t, welcher die an beiden

Seiten der Stütze a angebrachten und mit der Welle f verkeilten Hebel k mit

einander verbindet. Diese letzteren werden von dem mit einer Einklinkvorrichtung

versehenen Handhebel m in wagerechter Lage gehalten. An

dem Rahmen der Förderschale sind die stählernen Gegenstützen l angenietet, mittels welcher die Schale auf der schiefen Ebene b der Stützen a

aufruht.

So lange die Hebel k durch den Handhebel m in der in Fig. 8 gezeichneten

Stellung gehalten werden, kann die Stütze a unter der

Last der Schale nicht ausweichen, weil der Bolzen i ein

Verschieben derselben in wagerechter Richtung nicht zuläſst, die Schale sitzt also

auf (Fig.

8).

Sobald nun mit Hilfe des Handhebels m die Welle f mit den Hebeln k

zurückgedreht wird, wobei der Bolzen i mit der Rolle

b in dem Schlitze d

aufwärts rückt, so wird durch das Schalengewicht ein selbsthätiges Verschieben der

Stützen a nach auswärts eingeleitet, sie gleiten auf

der Grundplatte des Lagerstuhles g so weit zurück, bis

die Schale sich abwärts bewegen kann (Fig. 9).

Durch Vorwärtsbewegung des Handhebels m wird die Stütze

a in die ursprüngliche Lage (Fig. 8) gebracht. Die

aufwärts gehende Schale öffnet die Aufsetzvorrichtung selbsthätig, indem die Stützen

a durch die an die Schale angenieteten Gegenstützen

l um die Welle f

aufwärts gedreht werden, weshalb der Schlitz d in der

Stütze a concentrisch zur Welle f nach unten fortgesetzt ist (Fig. 10). Nach dem

Durchgange der Schale fallen die fast ausbalancirten Stutzen durch ihr Eigengewicht

zurück und dieselbe setzt wieder auf (Fig. 8).

3) Förderseil proben und Behandlung der Schachtförderseile. Rücksichtlich Haltbarkeit

und Dauer haben die seit 16 Jahren benutzten Förderseile aus Guſsstahldraht bis

jetzt nur günstige Resultate zu verzeichnen. Nach den von der Ober-Berg- und

Hüttendirektion zu Eisleben den ausgestellten Gegenständen beigefügten

Erläuterungen, ist kein einziger Fall im Laufe der Jahre vorgekommen, daſs durch

Seilbruch bei der Mannschaftsförderung Verunglückungen eingetreten sind. Auf die

Haltbarkeit der Seile ist unter anderem folgendes von Einfluſs: Völlige Vermeidung

des Uebereinanderrollens bei Rundseilen, möglichst groſse Durchmesser der Seilkörbe

wie Seilscheiben, gleiche Durchmesser von Seilkorb und Seilscheibe, Vermeidung der

Seilreibung an den Kanten der Seilscheibenkränze beim Auflaufe des Seiles auf die

Seilscheibe, centrisches Laufen von Seilkörben und Seilscheiben; keine zu groſse

Entfernung zwischen Seilkorbmittel und Schacht u.s.w.

4) Betonirung des Förderquerschlages in der II. Tiefbausohle auf den

Freiesleben-Schächten zum Schütze gegen nachfallendes Gestein. Ein Querschlag ist

auf etwa 1000m Länge mittels einer aus 1 Th.

Portlandcement 2½ Th. Steinschlag und 4½ Th. Kies bestehenden 15 bis 20cm starken Betonmasse betonirt.

5) Guibal-Ventilator auf Eduardschacht. Derselbe zeigt

den bisherigen Ausführungen gegenüber folgende Abweichungen:

Zunächst ist der Verbindungskanal vom Wetterschachte nach dem Ventilator stark

ansteigend und mit möglichst sanften Umbiegungen geführt, um die durch plötzliche

Uebergänge und scharfkantige Umbiegungen verursachten Wirbel des Luftstromes und

dadurch hervorgerufenen Effectverluste möglichst zu vermeiden.

Ferner ist aus gleichem Grunde das Flügelrad von der Achse ausgehend mit einem

guſseisernen Conus armirt, der so gestaltet ist, daſs die zu beiden Seiten aus den

Saugkanälen eintretenden Luftströme nach den Schaufeln sanft übergeführt werden.

Bei den älteren Ausführungen ohne diesen Leitconus treffen beide Saugströme auf

einander und werden durch das Armsystem hindurchgepeitscht.

Es ist leicht ersichtlich, daſs dadurch ein Rückstau entsteht, welcher den Effect

vermindern muſs.

Ferner wurde der Ventilator zur Erhöhung der Betriebssicherheit mit zwei

Dampfcylindern bezieh. Dampfmaschinen ausgerüstet, eine für den Betrieb, die andere

als Reserve.

Entsprechend den weiten Grenzen, innerhalb deren der Ventilator arbeiten soll – 30

bis 60 Touren in der Minute – wurden die Cylinderdimensionen nicht gleich groſs

genommen.

Für die geringere Beanspruchung bei 30 Touren und niedrige Depression ist ein

Cylinder von 300mm Durchmesser, für die gröſsere

Tourenzahl bei höherer Depression ist der zweite Cylinder 400mm, bei 700mm

Hublänge ausgeführt.

6) Modell eines Hauses zur Aufbewahrung von Dynamit: Der Vorrathsraum hat massive

Umfassungen, leichtes Pappdach auf Bretterschalung und ist mit einem Erdwalle bis

zur Höhe des Dachfirstes umgeben. Der Zugang zum Vorrathshause bildet eine

gebrochene Linie.

Zur Sicherung gegen Blitzschlag ist neben dem Häuschen ein freistehender

Blitzableiter aufgestellt, dessen Fangstange mitten über dem Dache angeordnet

ist.

Das Vorrathshäuschen selbst enthält im Inneren zwei von einander getrennte,

verschlieſsbare Abtheilungen, von denen die von auſsen zugängliche Abtheilung zur

Vertheilung der Sprengstoffe, die andere zur Aufbewahrung derselben dient.

Alles Nagelwerk, sowie die Thürbeschläge sind aus Kupfer und die Thürschwellen aus

Holz hergestellt; auſserdem sind die Fuſsböden beider Abtheilungen mit Haardecken

belegt.

Da die Temperatur in Räumen zur Aufbewahrung von Sprengöl-Präparaten nicht unter + 8°

C. betragen darf, so ist im genannten tauschen eine Dampfheizung eingerichtet. Der

Dampf hierzu wird dem Dampfkessel der Schachtförderanlage entnommen und der

Heizschlange durch besondere Rohrleitung zugeführt.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln