| Titel: | J. E. Sweet's Drehbank. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 337 |

| Download: | XML |

J. E. Sweet's Drehbank.

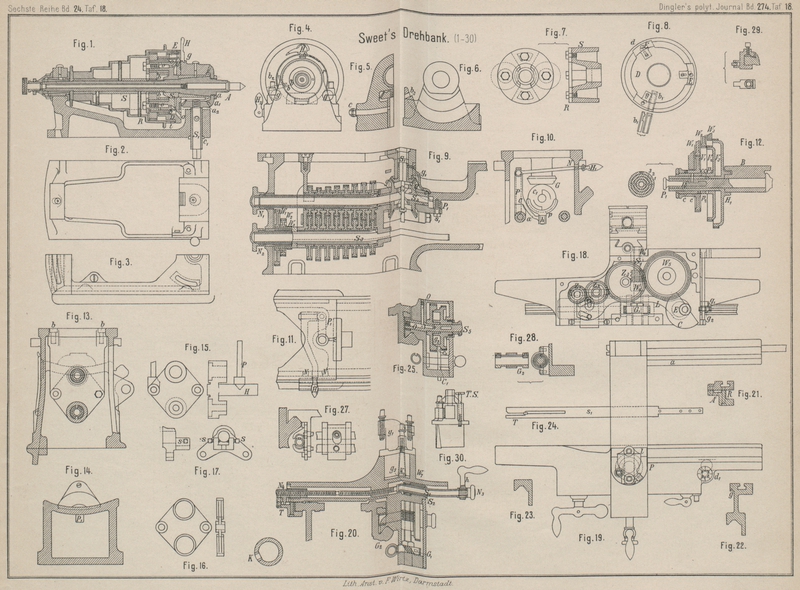

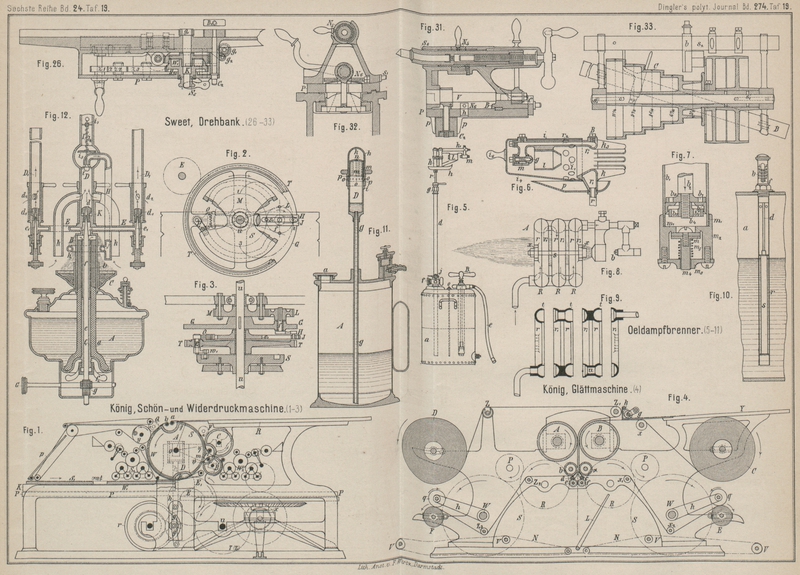

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 18 und 19.

Sweet's Drehbank.

Eine originelle, gut durchdachte Drehbank, welche von Prof. John E. Sweet entworfen und in der Lehrwerkstätte der technischen Schule

in Madison, Wisconsin, Amerika (University of Wisconsin) ausgeführt worden ist,

verdient die vollste Beachtung sowohl an sich als neues vollkommeneres Werkzeug, als

auch wegen der Anregung, welche das Studium derselben gewährt.

Die Neuerungen dieser im American Machinist, 1889 Bd. 12

Nr. 22 bis 25, 27 und 29, eingehend beschriebenen Drehbank (Textfig. 1) erstrecken sich auf fast alle Theile derselben, wobei

mitunter die Rücksicht auf Originalität vor der Rücksicht auf Zweckmäſsigkeit in den

Vordergrund tritt. Die Bank hat 406mm Spitzenhöhe

und alle Einrichtungen, die zum Gewindeschneiden, Glatt- und Conischdrehen

erforderlich sind.

a) Der Spindelstockkörper (Fig. 1 und 2 Taf. 18) ist mit

seitlichen Hochrippen versteift, besitzt geschlossene Lageraugen und liegt glatt auf

der Bettwange (Fig.

3) auf. Derselbe ist um einen Mittelbolzen S1 bezieh. um einen Einlegering C1 desselben drehbar,

und mittels zweier Seitensehrauben und einer hinteren Endschraube, welche in

Bogenschützen der Bettoberfläche (Fig. 3) einsetzen,

festzustellen. Dadurch kann die Achse der Drehbankspindel schräg zur Wangenkante

eingestellt werden, während eine Gradtheilung am Hintertheile den Ausschlag

bestimmt, wobei der Nullpunkt die Parallellage der Spindelachse anzeigt.

Die hohle Stahlspindel A von 44mm,5 Durchmesser, hat am vordern Ende einen

conischen Lagerkopf, während auf das hintere Ende eine gegensätzlich stehende,

conische Lagerbüchse aufgeschoben ist. Der achsiale Druck wird durch eine stellbare

Hohlschraube aufgefangen, welche mittels gehärteten Stahlringen auf das Spindelende

wirkt.

b) Das Haupttriebwerk, aus einer Stufenscheibe mit fünf

Riementeufen von 101,6, 133,35, 176,2, 217,5 und 25mm,2 Durchmesser begehend, ist auf einem langen Rohre aufgekeilt, welches

in einem Zahnradgetriebe von 18 Zähnen endigt und welches auf der Hauptspindel frei

umläuft.

Auf dieser Spindel ist dagegen ein Zwischenkörper S

(Fig. 1

und 7)

aufgekeilt, auf dessen zwei angedrehte Zapfen je ein Räderpaar lose aufläuft, das je

aus einem Getriebe von 16 Zähnen und einem daraufgekeilten Rade von 37 Zähnen

besteht. Diese Räder werden durch einen Ring R (Fig. 7) am

Platz gehalten, während die Ausbohrungen der Radzapfen als Oelbehälter dienen.

Während nun das Spindelrohrgetriebe (Z = 18) in die

beiden gröſseren Räder (Z = 37) eingreift, treiben die

beiden kleineren Getriebe

Textabbildung Bd. 274, S. 338

(Z = 16) einen inneren Zahnkranz

von 60 Zähnen. Dieser Zahnkranz (Z = 60) ist an einer

Scheibe D angegossen, welche sich frei auf der groſsen

Lagerbüchse und zum Theil auf dem Nabenrand des Zwischenkörpers S dreht.

In dem starken Innenrand dieser Scheibe D sind drei

Ausschnitte vorgesehen (Fig. 8), in welchen sich

drei Reibungsbacken d ausschieben lassen, die dadurch

sich an den gerifften Innenrand der Stufenscheibenverlängerung ansetzen und die

Kuppelung der Stufenscheibe mit der Scheibe D

herbeiführen. Hierdurch hört aber jede gegenseitige Verdrehung im Triebwerke auf, so

daſs sich die Drehspindel mit jener durch den Antriebsriemen bedingten Umlaufszahl

der Stufenscheibe drehen und in den Radzähnen bloſs ein ruhiger Druck herrschen

wird.

Wenn aber die Reibungsbacken d zurückgestellt sind und

die Scheibe D an der Drehung verhindert wird, so

entsteht jene bekannte Verdrehung des Zwischenkörpers S, welche eine Umsetzung ins Langsame in sich schlieſst.Sei n Umlaufszahl der Stufenscheibe und n1 Umlaufszahl

der Spindel, sei ferner a = 18. Rad auf dem

Spindelrohr, b = 37 und c = 16 Räder am Zwischenkörper S und

d = 60 Zahnrad an der Scheibe D, so folgt\frac{n_1}{n}=\frac{a.c}{b.d}=\frac{18}{37}.\frac{16}{60}=\frac{10}{77}n_1=0,128.n.

Damit aber diese Bremsbacken d gleichzeitig und

gleichmäſsig sowohl vor- als auch zurückgeschoben werden können, ist an der vorderen

Stirnfläche der Scheibe D ein Flachring r (Fig. 4) eingelegt, Welcher

an drei Stellen mit Auſsenverzahnung versehen ist. In diese greifen drei Getriebe

g, g, die in ihrer Verlängerung nach Innen zu

Excentern E (Fig. 1 Taf. 18)

ausgebildet sind. Das eine dieser Getriebe ist ferner zu einem Griff H erweitert, dieser auſserdem mit einem Kammsektor

versehen, welcher in der Hochstellung des Griffes H in

eine entsprechende Rinne des vorderen Lagerkopfes einsetzt und dadurch den Zahnring

r festlegt. In dem Zahnring r ist auſserdem ein ansteigender, also excentrischer Schlitzbogen

eingefräst, in welcher ein Schieber b1 (Fig. 4 und 8) mit seinem Zäpfchen

einsetzt, dadurch radial ausgeschoben und in einem Schlitz b3 des Spindelstockkörpers eingeführt wird

(Fig. 6),

wodurch die Scheibe D verriegelt und gegen Verdrehung

gesichert ist. Sobald daher mittels des Griffes H (in

der Stellung Fig.

4) die drei Bremsbacken d durch die Drehung

der drei Excenter E an die Stufenscheibe angepreſst

sind, wird der Riegelschieber b1 aus dem Schlitz b3 zurückgezogen und in die Schlitzfurche von D vollständig eintreten.

Auf die Hauptspindel A (Fig. 1) ist (ferner ein

Winkelrad a1 mit 66

Zähnen aufgeschraubt und mit einer entsprechenden Ringmutter a gegen das Loswerden gesichert. Dieses steht mit einem zweiten Winkelrade

von 48 Zähnen in

Eingriff derart, daſs wenn das die lothrechte Radspindel einschlieſsende Rohr

mittels der excentrischen Griffwelle c (Fig. 5) gehoben ist –

Eingriff, in der Tief läge jedoch – Ausrückung stattfindet.

Durch dieses Winkelradpaar a1, a2 wird

aber die Schaltbewegung von der Hauptspindel A auf die

Leitspindel übertragen.

c) Das Nebentriebwerk für die Schaltbewegung. Ganz und

gar abweichend von der üblichen Anordnung ist dieses Triebwerk entworfen, indem eine

bestimmte Anzahl Versatzräder in beständigem Eingriff stehend in zwei parallelen

Achsen aufgereiht sind und je zwei davon nur dann in Thätigkeit treten, wenn die

kuppelnden Spannbüchsen die Uebertragung derselben an bestimmten Stellen

einleiten.

Die lothrechte Winkelradwelle S1 (Fig. 1 und 9) endigt nach unten zu in

einem Vierkant, welches sich in ein Winkelrad g1 (Z = 48) einschiebt.

Dieses bildet mit den beiden anderen g2 und g3 ein Wendegetriebe, welches durch Vermittelung

einer zweizähnigen Zwischenmuffe C1 (Fig. 9 und 10) wirkt und mittels der

Gabel p, durch den Hebel P

und den Handgriff H1

(Fig. 10

und 11)

bethätigt wird, indem dieser Hebel je nach Bedarf für Vor- oder Rücklauf oder den

Stillstand der Leitspindel in eines der Einschnitte N

im Drehbanksbett eingelegt wird. In gleichem Sinn wird auch die Welle S2 (Fig. 9) gedreht. Auf

dieser Welle schiebt sich langsseits ein Rohr C2, dessen Kopfende kegelförmig erweitert ist. Dieser

Kegelkopf preſst sich in ein mittels dreier Längsschlitze federnd gemachtes Rohr F, welches bei dieser Ausweitung mittels dreier Zähne

in die Nuthen der Nabenbohrung je eines Versatzrades (Fig. 9) eingreift und

dadurch dieses mit der Welle S2 kuppelt.

Da nun beide Rohre S2

und C2 mittels einer

Doppeltgewindemutter N1

an ihren Auſsenenden verbunden sind, so braucht man bloſs diese Mutter

zurückzudrehen, um die Kuppelung zu lösen, und dann nach Belieben diese

Rohrverbindung an eines der Versatzräder anzuschieben, wobei durch Vordrehen der

Ueberwurfmutter N1

wieder die Kuppelung hergestellt wird. Das Gleiche ist bei der unteren Zwischen

welle S3 vorhanden, nur

mit dem Unterschiede, daſs auf der äuſseren Rohrwelle noch die drei Stufenräder W1, W2 und W3 aufgekeilt sind.

Diese stehen abwechselnd mit je einem der auf der Leitspindel vorgesehenen Rädern V1, V2 oder F3 (Fig. 12) im Eingriff.

Diese in Fig.

12 dargestellte und neuerdings an amerikanischen Ausbohrmaschinen öfters

angewendete Räderanordnung hat folgende Einrichtung.

Die Naben dieser Räder übergreifen sich fernrohrartig und übertragen mittels

Längskeile die Kräfte von 1 über 2 und über 3 nach der Spindelwelle (vgl.

nebenstehenden Querschnitt in Fig. 12). Wird nun das

(Fig. 12)

im Eingriff stehende Rad V1 nach rechts ausgerückt, so kann entweder V2 oder V3 nach links geschoben und im Eingriff mit W2 oder W3 gebracht werden. Um

den gleichzeitigen – irrthümlichen – Eingriff zweier Räder zu verhindern, ist der

Mittelstift P1

angeordnet, welcher mittels seiner schwach ansteigenden Längsrinne beim Herausziehen

einen kleinen Stift p1

hebt, und dadurch die beiden darüber befindlichen Stifte hochdrückt, die Naben

bremst und dadurch die gegenseitige Stellung der Räder F1, F2 und F3 sicherstellt. Wird P1 eingeschoben, so kann wegen der kleinen

Stifte p2 und p3 weder V2 noch V3 nach links geschoben

werden, bevor nicht V1

nach rechts ausgerückt ist. Alsdann fällt der Stift p2 von V2 in das Grübchen c von

V1. Hierauf kann

V2 um eine

Zahnbreite wieder nach rechts geschoben werden, wodurch das Grübchen c von V2 gerade über p3 zu stehen kommt. Nun erst kann V3 um eine Breite nach

links in W3 Angerückt

werden.

Hiernach ist die Lage V1

zu V2 (eine Zahnbreite)

und V2 zu V3 (anliegend)

bestimmt, eine Linksschiebung des Ganzen aber unmöglich.

Soll V2 eingerückt

werden, so muſs zuerst V3 rechts geschoben und aus W3 ausgerückt sein, nachher ist es erst möglich, V2 über V1 zu stellen, wobei

p2 nach c links gelangt. Nach jeder Einrückung muſs der

Bremsstift P1

herausgezogen werden, um mittels p1 die Lage zu sichern.

Die Wechselräder, acht einzelne Paare, deren Zähnezahlen (64 : 92), (56 : 91), (56 :

84), (64 : 88), (68 : 85), (72 : 81), (75 : 75) und (80 : 70) betragen, stoſsen mit

ihren Nabenstirnflächen an einander und werden durch zwischengelegte Brillen (Fig. 16)

gehalten und durch die Endplatten (Fig. 13 und 15)

getragen.

Die hintere Endplatte (Fig. 13) ist an das

Drehbankbett angeschraubt, während die vordere Endplatte mittels der stellbaren

Brücke (Fig.

17) am Klötzchen P1 (Fig.

9 und 14) der Wange ihre Befestigung, mittels zwei durch sämmtliche Brillen

(Fig. 16)

geschobener Schrauben findet. Auf den festen Bolzen P

(Fig. 15)

wird der Umsteuerungshebel P (Fig. 10) aufgeschoben,

während die beiden Naben H (Fig. 15) Ms zur Brücke

(Fig. 17)

verlängert sind. Zwei mit Thüren verschlieſsbare Oeffnungen in den Bettflanken

ermöglichen die Zugänglichkeit dieser Räderwerke.

d) Die Wange oder das Bett der Drehbank. Die äuſsere

Form der schwach gekröpften Wange ist aus dem Schaubilde leicht ersichtlich, jährend

die Querschnitte am Spindelstockfuſs in Fig. 13, in der Kröpfung

in Fig. 14

und in der eigentlichen Wange in Fig. 20 und 32 dargestellt

sind.

Hiernach besitzt die Wange am hinteren Gurtsteg eine winkelrechte Flachleiste und an

der vorderen Stegfläche eine dachförmige, tiefer liegende Führungsleiste für den

Supportschlitten, während für die Reitstockplatte die oberen nach Innen zu liegenden

Leisten bestimmt sind. Davon ist die hintere flach, während die vordere abgestumpft dachförmig ist. Die

unteren Flachleisten sind für die Anlage der Reitstock-Gegenplatte (Fig. 32) wie üblich

vorgesehen. Die Zahnstange ist an der vorderen, unteren Gurtfläche zahnartig

eingeschoben, während das linke Leitspindellager angeschraubt ist.

e) Der Support. Derselbe besteht aus einem

Flügelschlitten (Fig. 19), dessen vordere Führung 914mm,

die hintere, bloſs nach rechts gehende, 457mm

Länge besitzt. Der verhältniſsmäſsig schmale Querschlitten reicht über die ganze

Breite und trägt in seinem hochstehenden Mitteltheil das cylindrisch eingepaſste und

in der Höhenlage stellbare Drehstück, auf welchem unmittelbar das Stahlgehäuse

angegossen ist. Dieses hohle Drehstück (Fig. 20 und 30) ist

gespalten und wird vermöge einer Keilschraube K in die

Bohrung des Querschlittens eingeklemmt (vgl. Nebenfig. 20). Bloſs der hintere

Führungsflügel des Querschlittens erhält eine Winkelleiste R (Fig.

21) angeschraubt, während die beiden oberen Flügelflächen nach rechts zu

Spannnuthen (Fig.

21 und 22) für die Anbringung des Setzstockes enthalten. Auſserdem gewährt der

hintere Schlittenflügel (Fig. 21) in A Führung einer Ausrückschiene s1 (Fig. 24), während in der

vorderen, unteren Flügelseite eine schwache Rinne g

(Fig. 22)

eingehobelt ist, in welcher eine Abstreichschiene zur Abhaltung der abfallenden

Späne eingelegt wird. Der Querschnitt des linken Flügeltheiles ist in Fig. 23

dargestellt.

Im Vorderschild ist das Triebwerk derart angeordnet, daſs die dem Handbetrieb

dienenden Triebräder Z1, Z2 und Z3 mit ihren Zapfen am

vorderen Verschluſsdeckel liegen und mit demselben abgehoben werden (Fig. 26).

Auf der Leitspindel (rechtes Gewinde ¼ Zoll engl. Steigung), welche eine Längsnuth

besitzt, läuft, dieselbe frei übergreifend, das Schrägzahnrad G2 (45° links und 20

Zähne) in einem Doppellager (Fig. 28), treibt das

gröſsere Schrägrad G1

(40 Zähne und 45° linke Steigung) (Fig. 20), welches vermöge

Schneckentriebwerk W4

und W5 (Fig. 18) das

Zahnstangengetriebe (Fig. 25) (Z = 16 und ¼ Zoll Theilung der Zahnstange) treibt.

Eine eingeschaltene Kegelreibungskuppelung (Fig. 25 und 26)

erleichtert die Ausrückung und sichert zugleich gegen die Gefahr des selbsthätigen

Doppelbetriebes mittels Zahnstange und Leitspindel.

Die selbsthätige Steuerung des Querschlittens wird durch das Schneckentriebwerk W6 (4 Zähne) (Fig. 18) und

W7 (21 Zähne)

durchgeführt, indem das letztere, auf einer Bund hülse (Fig. 20) sitzend, vermöge

der Griffkuppelung W3

die Quersupportspindel treibt.

Diese hat am vorderen Theil 10 Gewinde auf 1 Zoll linksgängig (2mm,5 Steigung) und am hinteren Theil 11 Gewinde

auf 1 Zoll rechtsgängig (2mm,27 Steigung)

eingeschnitten. Der vordere Spindeltheil hat seine Mutter im Querschlitten, während

der hintere Theil Mutter und Stützpunkt zugleich in einem Stück N4 findet, das durch die Ausrückschiene

(Fig. 24)

gehalten und im Hauptschlitten geführt wird. Dadurch wird mit feinem Spindelgewinde

und mit wenig Umdrehungen doch eine verhältniſsmäſsig groſse Verschiebung des

Querschlittens erhalten (bei einer Umdrehung der Spindel 2,5 + 2,27 = 4mm,77 Längsverschiebung des Querschlittens).

Beim Gewindeschneiden wird die Kegelreibungskuppelung (Fig. 25) ausgelöst, dafür

aber die getheilte Spindelmutter (Fig. 27) eingerückt. Die

Zapfen der beiden Mutternhälften gleiten in Schrägschlitzen eines Hebelexcenters L (Fig. 18), welcher durch

einen Hebelgriff nach rechts gedreht wird, sobald die Mutternhälften geschlossen

werden sollen. Auf der Excenterwelle E sitzt noch eine

Halbscheibe C, welche sich tischen die

Kuppelungsscheiben (Fig. 25) klemmt und dadurch die Ausrückung derselben sicherstellt, sobald

die Spindelmutter mit der Leitspindel in Eingriff steht. Damit ist jede zufällige

Einrückung des Zahnstangentriebwerkes unmöglich gemacht. Erst nach erfolgter

Linksdrehung des Excenters und nachdem die Mutternhälften weit genug abstehen, tritt

der freie Theil der Scheibe C in den Raum zwischen den

Kegelkuppelungstheilen, wonach die Reibungskuppelung mittels des Griffknopfes S3 eingerückt werden

kann.

Um beim Zurückstellen des Schlittens genau die Schnittstelle wiederzufinden, dient

das Zeigerwerk d1 (Fig. 18 und

19).

Dasselbe besteht aus zwei Rädchen g1 und g2

, welche von der Leitspindel belieben werden und durch

Vermittelung einer schwachen stehenden Welle eine im Schlittenflügel versenkte

Zeigerscheibe bethätigen.

Um ferner beim Schneiden nicht auslaufender Gewindnuthen ein festsetzen und damit

eine Beschädigung des Schneidstahls sowie des Werkstückes zu vermeiden, dient die

schräg absetzende Nuth in der Ausrückschiene T (Fig. 24),

welche den Stützpunkt N4 für die Quersupportspindel abgibt.

Diese Schiene liegt im hinteren Schlittenflügel (Fig. 21) eingebettet und

wird durch ein gegabeltes Stellklötzchen (Fig. 29) an der

Wangenleiste derart übergriffen, daſs der in der Schiene vorgesehene Querstift an

dieselbe stöſst. Gelangt nun der Stift T, welcher an

der hinteren Spindelmutter N4 angesetzt ist (Fig. 20) an die

Schlitzkröpfung der schiene, so wird um diesen Betrag der Querschlitten vorgestellt

und dadurch der Schneidstahl aus der Gewindenuth ausgehoben. Festgelegt wird der

Schlitten, indem ein auf excentrischem Zapfen K

gesteckter Bremsbacken B2 (Fig.

26 Taf. 19) an die Kopfflächen der Zahnstangenzähne gepreſst und dadurch

der Schlitten auf die vordere Führungsleiste gedrückt wird.

f) Der Reitstock. Der Reitstockkolben mit der Spitze

zeigt die bekannte Anordnung für die Bewegung mittels Schraubenspindel; die

Feststellung desselben ist jedoch bemerkenswerth (Fig. 31 und 32 Taf.

19).

Der Kolben gleitet in einer auſsen schwach conischen Büchse S6

, welche nach dem Kopfende zu sich etwas verdickt. An

diesem Ende sind vier Langschlitze vorgesehen, während an das hintere Ende (½ Zoll)

Gewinde angeschnitten ist. Durch die in einer Aussparung liegende Griffmutter N5 wird die Büchse

eingezogen, wobei die federnden Endlappen den Reitstockkolben festklemmen. In den

Reitstockkörper ist längsseits eine excentrische Welle V gelagert, die vermöge des gebogenen Handhebels verdreht werden kann,

wodurch die Anker- oder Gegenplatte C2 angezogen und der Reitstockkörper sammt

Zwischenplatte P festgestellt wird.

In die Zwischenplatte ist eine drehbare Zapfenmutter h

eingelegt, durch welche eine Schraubenspindel N6 geht. So lange der Führungskeil B eingelegt ist, kann mittels der eben erwähnten

Spindel eine parallele Verschiebung des Reitstockkörpers vorgenommen werden. Wenn

aber der Führungskeil B entfernt wird, so kann der

Reitstock auf der Zwischenplatte P um den Zapfen h verdreht werden und demselben Winkelstellung ertheilt

werden, welche mit der Schräglage der Hauptspindel in Uebereinstimmung stellbar ist.

Diese Drehverstellung des Reitstockkörpers wird durch eine seitliche kurze Spindel

C am Hintertheil erleichtert.

Um sowohl die Parallel Verschiebung als auch die Drehverstellung des Reitstockes zu

ermöglichen, geht die Excenterschraube durch einen genügend weiten Querschlitz der

Ankerplatte, welche auſserdem in vier herabreichende Leisten p der Zwischenplatte P geführt ist.

g) Das Deckenvorgelege (Fig. 33 Taf. 19). Die

Stufenscheibe desselben besitzt eine etwas gröſsere Abmessung als die Stufenscheibe

des Spindelstockes und zwar sind die Durchmesser der einzelnen Riemenläufe 285,74,

250,8, 211,1, 169,9 bezieh. 130mm. Die Nabe

derselben ist rohrförmig nach beiden Seiten verlängert und läuft auf einer festen

Achse, welche von den Deckenstützen getragen wird. Die achsialen Endbohrungen s1 dieser Achse bilden

Oelzuleitungen für die Rohrnabe. Auf diese ist die Festscheibe gekeilt und mittels

Stellschraube gesichert, während die Losscheibe mit langer Nabe auf der Röhre der

Stufenscheibe zwischen Festscheibe und Deckenstütze sich dreht.

Auf der Ausrückschiene s2 für den Hauptriemen ist noch ein Bremsbacken b mit Holzfutter angebracht, welcher beim Leerlauf sich auf die

Festscheibe legt und den sofortigen Stillstand der Stufenscheibe bewirkt. Um die

Verlegung des auf den Stufenscheiben auflaufenden Riemens zu erleichtern, ist noch

eine zweite schräg gestellte Ausrückschiene B

angebracht, deren Gabel C den zum Spindelstock

laufenden Riemen übergreift.

Pr.