| Titel: | Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 364 |

| Download: | XML |

Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin.

(Fortsetzung des Berichtes S. 145 d.

Bd.)

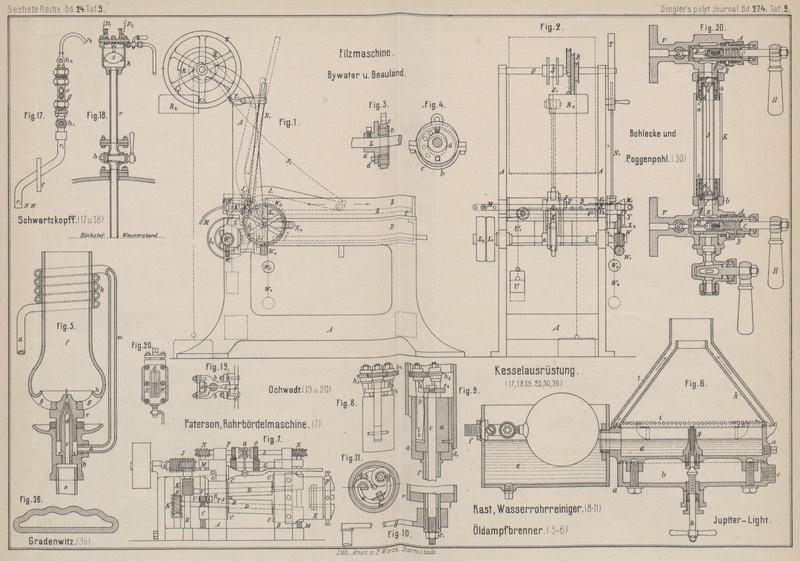

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 9.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Eine reiche Ausstellung von Ausrüstungsgegenständen für Dampfkessel hat auch die

Firma Dreyer, Rosenkranz und Droop in Hannover

veranstaltet. Fig. 21 zeigt eine Plattenfeder für

Manometer, auf welche ein Ring R zum Schütze gegen

Verziehen zwischen den sie einklemmenden Flanschen angenietet ist. Der Ring R verhindert also Veränderungen des Zeigerwerkes.

Fig. 21., Bd. 274, S. 365

Fig. 22., Bd. 274, S. 365

Fig. 23., Bd. 274, S. 365

Namentlich bei lange anhaltendem oder stoſsweise auftretendem

Drucke auf die Plattenfeder findet dieses Verziehen sonst sehr leicht und häufig

statt; sehr geringe Ungenauigkeiten können aber bei dem geringen Hube, den die

Plattenfedern haben, und bei der dadurch bedingten Lage des Angriffspunktes der

Druckstange nahe an der Zeigerwelle schon einen stark bemerkbaren Einfluſs auf die

Zeigerstellung und die Richtigkeit der Anzeige des Manometers ausüben.

Die Bewegung der Platten- oder Röhrenfeder der betreffenden Federmanometer wird durch

eine Druckstange auf einen, durch einen Evans-Lenker

gerade geführten Hebelarm übertragen, an dessen Ende sich ein Schreibstift befindet. Dieser

Stift verzeichnet die Druckänderungen auf einer mit Papier bespannten, durch ein

Uhrwerk gedrehten Trommel.

Bei den ausgestellten Indicatoren dieser Firma wird der Schreibstifthebel a (Fig. 22) durch einen

unverkürzten Evans-Lenker gerade geführt. Diese

Geradführung unter Berücksichtigung einer fünfpunktigen Geraden gibt den Indicatoren

eine groſse Vollkommenheit. Zwischen Kolbenweg und Schreibstift weg findet

vollständige Gleichmäſsigkeit der Theilung statt und ist das

Geschwindigkeitsverhältniſs ein sieb völlig gleichbleibendes, denn die drei Punkte

a-b-c sind so angeordnet, daſs sie bei jeder

Verschiebung in einer Geraden liegen. Die Anordnung des Schreibzeuges auf dem Deckel

des Indicatordampfcylinders hat sich im praktischen Gebrauche beim Reinigen und

Feder wechseln aufs Beste bewährt.

Fig. 24., Bd. 274, S. 366

Fig. 23 zeigt einen Wasserstandszeiger. Die Spindeln

der Wasserstandsventilköpfe sind mit steigendem Gewinde versehen. Auf der Spindel

ist der Handhebel mit einem Gewichte belastet und kann man beim Springen eines

Glases diese Ventile selbst aus einiger Entfernung mit einer Stange schnell

zuwerfen. Zum Durchstoſsen ist die Spindel der Ventile durchbohrt und dazu mit

patentirtem Verschlusse, bestehend in einem kleinen mittels Schraubenzieher, nach

Entfernung der Kapselmutter P, drehbaren Kükens K, versehen. Die völlige Dichtigkeit dieses Kükens ist

nicht erforderlich, da die Mutter P bis m nach auſsen abdichtet. Es ist noch auf die Verpackung

der Gläser bei D1

hinzuweisen; die dichtenden Gummiringe D1 liegen nach Lösung der Mutter und Abheben des

Druckringes ganz frei.

Fig. 25., Bd. 274, S. 366

In ähnlicher Weise wie bei der Durchlaſsvorrichtung beschrieben sind die

Probirventile Fig. 24 in dieser Beziehung

eingerichtet, bei Welchen zugleich, um ein wirkliches Dichthalten zu erzielen, bei

F eine Graphitgummiplatte oder Weichmetallplatte

einlegt ist; beim Oeffnen nimmt das Wasser den durch Pfeil o bezeichneten Weg nach x.

Fig. 26., Bd. 274, S. 367

Fig. 26. Schnitt a, b.

Ein sehr einfaches Probirventil mit Klappe, mit Gummi- oder Holzdichtung, und

Hebelbelastung ist in Fig. 25 wiedergegeben. An den

fein austretenden Strahlen ist die genaue Unterscheidung der Farbe zwischen Dampf

und Wasser sehr leicht und zweifellos.

An Schutzgläsern um den Heizer vor Glassplittern und austretendem heiſsen Wasser etc.

zu schützen, falls ein Wasserstandsglas im Begebe springt, sind unter anderen die in

Fig. 26 abgebildeten hervorzuheben, bestehend in

einem starken, das Wasserstandsglas G bis ¾ etwa

umgebenden, hinten offenen Glascylinder B, welcher mit

geeigneter Metallfassung TD an jedem Hahnkopfe leicht

angebracht werden kann, da der Körper durch Bolzen o

ebenso leicht zu befestigen wie abzunehmen ist.

Die genannte Firma zeigt auch Wasserstandsapparate, welche im Wesentlichen dem Ochwadt'schen Apparate am Schwartzkopff'schen Kessel entsprechen, da sie ebenfalls eine freie

Verbindung des Kesselinneren mit einer Glasplatte gestatten, durch welche ein

Einblick in das Kesselinnere ermöglicht wird.

Fig. 27., Bd. 274, S. 368

Fig. 27 und 28

veranschaulichen zwei Ausführungen dieser Glasplattenwasserstandszeiger. Der

Wasserstandskopf E wird mit dem Flansche F vor einem entsprechenden Schlitze in der

Kesselstirnwand angebracht, so daſs das Kesselwasser durch den vom Hebel H beeinfluſsten Hahn H vor

die Glasplatte G entweder unmittelbar (Fig. 27) oder nach einer weniger zweckentsprechenden

Anordnung mittelbar durch Seitenkanäle treten kann. Die Hähne H können auch zum Ausblasen benutzt werden.

Ebenso kurz und sehr einfach fällt der in Fig. 29

wiedergegebene ganz in Rothguſs hergestellte Doppel-Wasserstandszeiger mit nur zwei

Hähnen für vier Absperrungen aus. Die Handhebel HH sind

durch Stange T verbunden, und können die Hähne, je nach

Entfernung der Voreiler V, V1, auch einzeln benutzt werden. Die Bohrungen im Gehäuse und Küken sind so

gewählt, daſs man auch nur je rechts oder links absperren kann. Der Querschnitt bei

B wird gesetzmäſsig hergerichtet.

Fig. 28., Bd. 274, S. 368

Erwähnt sei noch ein Zeigerschwimmer, bei welchem eine Parallelführung der

Schwimmerstange angewendet ist und die Stopfbüchse durch Anordnung eingeschliffener

Metallkegel vermieden ist. Auch der in D. p. J. 1887

264 * 12 bereits beschriebene Rosenkranz'sche Speiserufer ist ausgestellt.

Die übrigen der zahlreich ausgestellten Ausrüstungsgegenstände bieten kein hervorragendes

Interesse, so daſs wir sie hier übergehen können.

Auch die bezüglichen Erzeugnisse der Firmen Julius Blancke

und Comp. in Merseburg, Gebrüder Körting in

Hannover, Klein, Schanzlin und Becker in Frankenthal,

Schäffer-Budenberg in Buckau sind im Wesentlichen

allgemein bekannt und zum Theil auch an dieser Stelle bereits beschrieben.

Fig. 29., Bd. 274, S. 369

Fig. 29. Ansicht u. Schnitt.

Dagegen sei der Sicherheitswasserstand von Bohlecke und

Poggenstahl in Buckau-Magdeburg, welcher sich an mehreren Stellen in der

Ausstellung findet, näher beschrieben unter Bezugnahme auf Fig. 30 Taf. 9 Heft

4.

Der Apparat zeigt eine eigenartige Selbstschluſsvorrichtung der Zugangsöffnungen zum

Wasserstandsglase, welche in Thätigkeit tritt, wenn das das zerspringt.

In den vorderen Theilen der Ventilköpfe V sind Ventile

A angebracht, welche zugleich als

Reinigungsschrauben dienen. Durch diese Ventile kann sowohl ein willkürliches

Oeffnen und Schlieſsen bewerkstelligt werden, als auch ein plötzlicher selbsthätiger

Schluſs der Ventile beim Zerspringen des Glases erfolgt. Im Inneren der

Schraubenstücke B befinden sich die Spindeln C, welche nach auſsen hin abgedichtet sind und die

Griffe H tragen. Die Kegel D sind mit den Spindeln C durch getheilte

Hülsen E, welche mit Federn versehen sind, verbunden.

Die Kegel D befinden sich gesicherten Zustande, sobald

die Griffe H von geöffneter Stellung aus parallel der

Achse des Wasserstandsglases gestellt sind; es findet alsdann im Wasserstandsglase und Dampfkessel ein

Druckausgleich statt, und die Federn halten die Kegel D

offen.

Zerbricht das Wasserstandsglas, so ist der Druckausgleich unterbrochen und wird

sowohl der Dampf- als auch der Wasserkanal durch die Kegel D momentan geschlossen. Durch die Griffe H

ist man in der Lage, sowohl Dampf als auch Wasser abzublasen; wird z.B. der obere

Griff nach rechts gedreht, „geschlossen“, der untere nach links gedreht,

„geöffnet“, so strömt Wasser aus, stellt man die Griffe entgegengesetzt,

so strömt Dampf aus.

Durch dieses mechanische Oeffnen und Schlieſsen, welches der Kesselwärter öfters

vorzunehmen hat, bleiben die Kegel D völlig intact und

können auch bei dem kesselsteinhaltigsten Wasser nie versagen.

Um auch während des Betriebes in gerader Richtung hindurchstoſsen zu können, sind

Zwischenhähne G angeordnet.

Fig. 31., Bd. 274, S. 370

Fig. 32., Bd. 274, S. 370

Zwischen den Ventilköpfen V befindet sich die Glasröhre

a, welche durch die Muttern b festgehalten wird. Behufs Einsetzen eines neuen Glases versieht man die

Glasröhre a von beiden Enden aus mit Muttern b, Packringen c und

Gummiringen d, setzt alsdann die Buchsen e, welche die Gummischeiben f tragen, auf die Enden der Glasröhre und bring dieselbe zwischen die

Gewindezapfen g, worauf man die Muttern anzieht. Der

Vortheil dieses Einsetzens liegt darin, daſs, nachdem die Muttern abgeschraubt sind,

man die Buchsen und Packringe abseits vom Kessel bequem von Glassplittern und Gummi

reinigen kann; ferner kann ein Verstopfen der Kanäle durch Gummi, wie dasselbe

häufig bei gewöhnlichen

Wasserstandsgläsern vorkommt, bei unserem Apparate durch die Anordnung der Buchsen

e nicht eintreten.

An diesem Wasserstandsapparate kann im Inneren der Glasröhre a ein kupferner Stab J angeordnet werden,

wodurch der Stand des Wassers weithin erkennbar wird, sowie eine gläserne

Schutzhülse K. Der von Gebrüder

Howaldt in Kiel zur Ausstellung gebrachte Wasserstand besitzt ebenfalls

Ventile in den Köpfen, welche bei unbeschädigtem Wasserstandsglase durch leichte

Federn frei gehalten werden, aber durch den Dampfdruck in abdichtende Stellungen

gelängt werden, wenn das Glas zerspringt.

Der Wasserstand von J. C. Braun in Nürnberg, welcher in

Fig. 31 bis 34

abgebildet ist, bietet eine Vorrichtung zum gefahrlosen Reinigen der Wasserwege zum

Glase, sowie Selbstschluſsventile für gesprungene Gläser. In dem nach dem Kessel

führenden Theile des Wasserstandes (Fig. 31 und 32) liegt die mit Auſsengewinde versehene und durch

Stopfbüchse abgedichtete hohle Ventilspindel. Durch eine nahezu halbe Umdrehung des

Handgriffes a wird das Ventil geöffnet oder geflossen.

Bei geschlossenem Ventile ist der Raum, in welchem der Ventilspindelkopf liegt,

durch die ringförmige Oeffnung b und deren

Abgangsstutzen nach auſsen geöffnet; bei offenem Ventile dichtet der

Ventilspindelkopf rückwärts auf dem ringförmigen Ende der Oeffnung b ab und bewirkt den Abschluſs nach auſsen. In der

hohlen Ventilspindel befindet sich die ebenfalls durch Stopfbüchse abgedichtete

Durchstoſsstange, deren innerer Kopf auch rückwärts abdichtet. Die Reinigung der

Kanäle geschieht, indem man die Durchstoſsstange nach innen drückt, der Dampf drückt

dieselbe wieder heraus. Während des Durchstoſsens oder nach demselben läſst man den

Wasserstand ausblasen.

Seitlich vom Raume des Absperrventiles liegt der Raum für das Selbstschluſsventil und

das Wasserstandsglas, beide Räume sind durch eine Oeffnung c verbunden, deren Reinigung unter Abschluſs des Wasserstandes vom Kessel,

nach Herausschrauben der gegenüberliegenden Verschluſsmutter ganz gefahrlos

geschehen kann, das Selbstschluſsventil hindert hierbei nicht. Im Uebrigen wird ein

Verlegen dieser Oeffnung, siehe reichlich groſs ist, kaum je vorkommen, es wird ein

Putzen derselben bei jeder Kesselreinigung genügen.

Der Selbstschluſs ist folgendermaſsen beschaffen: An dem unteren Wasserstandskopfe

ist die Construction aus der Zeichnung (Fig. 33 u.

34) leicht ersichtlich. An dem oberen

Wasserstandskopfe ist das Selbstschluſsventil mit einem Bügel versehen, an welchem

dasselbe durch die oben hinausragende und mittels einer Stopfbüchse abgedichtete

Stange geführt ist. Eine Feder hält das Ventil von seinem Sitze ab. Sobald das Glas

zerspringt, hört der Druck unter dem Ventile auf und der Druck über dem Ventile

überwindet die Federspannung und drückt es augenblicklich auf seinen Sitz, so daſs

man die Absperrventile ohne Gefahr schlieſsen kasn, um ein neues Glas einzusetzen. Die

Ventilstange des Selbstschluſsventiles ist oberhalb der Stopfbüchse in Verbindung

mit einem Excenter (e), welcher durch einen seitlich

angebrachten Griff (f ) um 180° drehbar ist. Ist dieser

Griff nach unten gestellt, so wird durch den Excenter das Ventilstängchen nach unten

gehalten, so daſs sich das Ventil beim Glasbruche in der bereits erwähnten Weise

schlieſsen kann. Es ist dies also die Griffstellung während des Betriebes. Stellt

man den Griff f jedoch nach oben, so hält der Excenter

(e), mittels des an dem unteren Theile der Ventilstange befindlichen Scheibchens das

Ventil hoch, so daſs es sich nicht mehr schlieſsen kann. Dieses Festhalten des

Ventiles ist nöthig, wenn man den oberen Wasserstand durchblasen lassen will. Der

Griff ist nach dem Durchblasen sofort wieder nach unten zu stellen. Soll ein neues

Glas eingesetzt werden, so wird durch Abschrauben der oberen Mutter die ganze

Selbstschluſsvorrichtung herausgenommen und kann dann das Einsetzen wie bei

gewöhnlichen Wasserständen stattfinden. Die Glaslängen sind aus anderseits stehendem

Schema ersichtlich und genau einzuhalten.

Fig. 33., Bd. 274, S. 372

Fig. 34. Griffstelung während des

Betriebs.

Fig. 34., Bd. 274, S. 372

Fig. 33. Griffstellungen

abblasen.

Die Untersuchung der Selbstschlüsse erfolgt für das obere Ventil, indem man das

untere Absperrventil schlieſst, und darf bei richtigem Funktion am unteren

Wasserstandsablasse kein Dampf ausströmen; bei der Prüfung des unteren Ventiles

schlieſst man das obere Ventil ab und darf dann am oberen Wasserstandstheile kein

Ausströmen von Wasser stattfinden.

Zum Schütze der Heizer gegen das Umherschleudern der Splitter Zersprungener

Wasserstandsgläser bringen J. und A. Erbslöh in Barmen U-förmig gebogene Schutzgläser um

das Glas an. Dieselben sind durch federnde Knaggen leicht an jedem gewöhnlichen

Wasserstandsglase aufbringen und durch eine Kette in der erforderlichen Stellung zu

sichern.

Anders geartete Schutzvorrichtungen gegen umherfliegende Glassplitter sind um das

Wasserstandsglas herumgelegte senkrechte Messingdrähte zu nennen, wie sie an dem

Kessel der Königl. preuſsischen Eisenbahnverwaltung angeordnet sind, ferner eine

halbrunde, innen weiſse Blechhülse, welche vorn durch ein Drahtgitter abgeschlossen

ist, durch welches der Blick auf den Wasserstand gestattet wird (Chemische Fabrik in

Sagbusch); es ist zu bemerken, daſs sich der Wasserstand von dem weiſsen

Hintergrunde der Blechhülse sehr deutlich abhebt. Endlich sind auch Blechrahmen zu

nennen, welche Glasplatten in sich aufnehmen und im Winkel um das Wasserstandsglas

gestellt sind, so daſs der Blick auf letzteres nur von den Seiten gestattet ist.

Auch Wasserstandsgläser, welche statt der Glasröhren aus ebenen Platten in

entsprechenden Gestellen bestehen, sind in der österreichischen Abtheilung

vorhanden.

Wir haben uns nun noch mit einigen Sicherheitsvorkehrungen zu beschäftigen, welche

besonders Wassermangel und Dampfüberdruck ankündigen sollen.

Zu diesem Behufe sind Manometer zu nennen, welche bei Ueberschreitung des zulässigen

Druckes durch den Zeiger einen elektrischen Contact herstellen und dadurch eine

Klingel zum Ertönen bringen.

Der von L. Strube in Buckau-Magdeburg am Kessel der

Köngl. preuſsischen Staatseisenbahnverwaltung, sowie in der Abtheilung der

Dampfkessel-Ueberwachungsvereine ausgestellte Amphlet'sche Wasserstandszeiger besteht aus einem Schwimmer, welcher die

jeweilige Höhenlage des Kesselwassers auſserhalb auf einem über dem Kessel

angebrachten Zifferblatte durch einen vom Schwimmer bewegten Zeiger angibt. Die

Bewegungen des Schwimmers werden durch ein Zahngetriebe in der bei Manometern

üblichen Weise auf den Zeiger übertragen. Der wunde Punkt dieses Apparates ist die

Führung und Dichtung der Schwimmerstange in einer am Kessel sitzenden

Stopfbüchse.

Einen magnetischen Wasserstand der üblichen Form haben Schäffer und Budenberg in Buckau ausgestellt. Ferner ist hier zu nennen

die Black'sche Signalpfeife (Kessel der

Eisenbahnverwaltung, ausgestellt von Dreyer, Rosenkranz und

Droop und in der Abtheilung der Kesselüberwachungsvereine durch Schäffer und Budenberg), sowie der Daelen'sche Speiserufer (Kesselüberwachungsvereine).

Der letztere ist nach Patent Nr. 44675 gebaut und sei mit Bezug auf Fig. 35 beschrieben.

Daelen's Speiserufer besteht aus dem Metallstutzen b, welcher auf dem Kessel befestigt wird und unten das,

im tiefsten Wasserstande mündende eiserne Tauchrohr d, oben das geschlossene,

kupferne Leitungsrohr c trägt. Auf dieses wird das

eigentliche Arbeitsorgan schlieſsend, aber leicht gehend aufgesteckt und durch Draht

und Plombe mit dem Stutzen b verbunden. Dasselbe

besteht aus dem doppelwandigen Cylinder ef, innen

Kupfer, auſsen Stahl, dessen Hohlraum g durch das Rohr

h mit der Bourdonfeder i verbunden ist. Der gemeinschaftliche Hohlraum ist ganz geschlossen und

mit besonders präparirtem Steinöle gefüllt. Die Bourdonfeder ist mit den, zum

Anzeigen dienenden Vorrichtungen von einem Gehäuse umschlossen, Welches auf einer

Seite eine Glasscheibe trägt.

Fig. 35., Bd. 274, S. 374

Bei normalem Betriebe steht das Wasser in d und c. Sobald der Wasserspiegel im Kessel bis unter die

Mündung von d gesunken ist, fällt das Wasser aus c und d in den Kessel

zurück. Die höhere Temperatur des nunmehr eintretenden Dampfes bewirkt eine

Ausdehnung des inneren Kupferrohres e, welche gröſser

ist als die des äuſseren Stahlrohres f. In Folge

dessen, sowie der hinzukommenden Volumenzunahme des Steinöles erfolgt der Eintritt

eines Theiles desselben in die Bourdonfeder und durch die hierdurch verursachte

Bewegung des freien Endes derselben wird zuerst eine rothe Scheibe vor eine durch

die Glasscheibe sichtbare Oeffnung geschoben und hierauf die elektrische Leitung ein

oder mehrfach geschlossen, so daſs, je nach den örtlichen Verhältnissen zunächst ein

Zeichen im Kesselhause und hierauf auſserhalb desselben eine sichtbare und hörbare,

sowie in dem Falle noch eine schriftliche Meldung erfolgt, wo auch in Abwesenheit

des Aufsichtspersonales der Bericht vollzogen werden soll.

Das Ventil v dient zum Probiren des Apparates auf seine

Betriebsfähigkeit und ist nur dem Aufsichtsbeamten zugänglich. In Folge Oeffnens

desselben tritt der Dampf in c und bringt die

Wassersäule zum Fallen, trotz normalem Wasserstande im Kessel.

Der Apparat ist durch einen plombirten Draht mit dem Körper b

verbunden und kann leicht und ohne Betriebsstörung ausgewechselt werden, da das Rohr

c, auf welches derselbe mit nur geringem Spielraume

lose aufgesteckt wird, oben geschlossen ist.

Eine Einrichtung zum Anzeigen der Dampfspannung, sowie auch eines zu hohen

Wasserstandes kann auf Wunsch ohne Schwierigkeit, unter Benutzung des Stutzens b, also ohne weitere Anbohrung des Kessels angebracht

werden.

Mehrere Ausführungen von Wasserstandszeigern bezieh. Alarmapparaten für niedrigsten

Wasserstand zeigt R. Wolf in Bromberg; in dem.

Wasserstande bewegt sich ein Schwimmer, welcher optisch oder elektrisch anzeigt.

Als Sicherheitsvorrichtung gegen Ueberschreitung des höchsten Kesseldruckes sind

ferner die in D. p. J. 1886 261 * 363 bereits beschriebenen nachgiebigen Verschlüsse zu erwähnen.

Einer näheren Besprechung sind jedoch schlieſslich die eigenartigen Manometerfedern

von R. Gradenwitz in Berlin würdig, welche eine

eigenthümliche Wellenform haben. Mit Recht sind die Plattenfedermanometer weniger

beliebt als die Röhrenfedermanometer, da dieselben in Folge der geringen

Nachgiebigkeit der Plattenfeder auf die Dauer nur für einen Druck bis höchstens

10k mit Sicherheit wirken. Dieser geringe Hub

ist äuſserlich leicht erkennbar an den Apparaten, deren Eintheilung für einen

Ueberdruck von 20k vorgesehen ist. Die Theilung

nimmt in ihren Abmessungen nach der Höhe zu ganz bedeutend ab und zeugt dieses

Abnehmen dafür, daſs die Plattenfeder nahezu bis an ihre Elasticitätsgrenze in

Anspruch genommen ist. Die Ueberanstrengung hat zur Folge, daſs die Feder nach

gewisser Betriebsdauer bei einer Entlastung des Manometers nicht mehr in ihre

natürliche Lage zurückkommt, d.h., daſs der Zeiger den Nullpunkt nicht mehr

erreicht. Der Apparat hat demnach seine Zuverlässigkeit eingebüſst. Hierzu kommt

noch, daſs eine stoſsweise Belastung bezieh. plötzliche Entlastung äuſserst

nachtheilig auf den Apparat wirkt, da das zur Bewegungsübertragung nothwendige

Kugelgelenk durch plötzliche Erschütterungen sich sehr stark lockert, wohl gar sich

gänzlich löst und der Apparat somit untüchtig wird.

Die bei den Röhrenfedermanometern in Anwendung kommenden Röhren werden bis jetzt aus

einem Blechstreifen hergestellt, welcher über einem Dorne mit ovalem Querschnitte

zusammengebogen und an den Berührungsstellen der Längskanten verlöthet wird. Die

Feder erleidet nothwendiger Weise eine beständige Durchbiegung in den End-Punkten

der groſsen Achse. Eine natürliche Folge dieser ständigen Zerrung ist das

Undichtwerden der Feder an diesen beiden Punkten: auſserdem wird durch die

symmetrische Form des Querschnittes die Wirkung eines inneren Druckes, da sich

selbiger den Seiten mit nahezu gleichem Erfolge mittheilt, nur eine geringe Bewegung des

freien Endpunktes hervorrufen.

Der Härtegrad der Feder wird durch das beim Löthen unvermeidliche Erwärmen des

Materials ein ungleichmäſsiger und zeigt sich daher, wenn auch in geringem Maſse,

die zur Drehung des Zeigers nothwendige Bewegung des Rohres mehr als eine

Verbiegung, denn als eine Federung, wodurch natürlich die Empfindlichkeit des

Apparates bedeutend leidet.

Die von R. Gradenwitz in Berlin angefertigte

Wellrohrfeder (vgl. Fig. 36 Taf. 9) ist nach Art der Patronenhülsen aus einer Blechplatte

ohne Löthnaht aus dem Vollen gezogen, wodurch die Feder einen durchaus

gleichmäſsigen Härtegrad und groſse Elasticität erhält. Durch die unsymmetrische

Querschnittsform, welche der Feder gegeben wird, ist die Durchbiegung begünstigt und

wird eine gröſsere Dauerhaftigkeit erreicht.

Der Hub einer so angeordneten Feder ist bedeutend gröſser als es für die zu

erzielende Wirkung auf den Zeiger erforderlich ist; es ist demnach ein Nachlassen

der Feder auf lange Zeit ausgeschlossen. Es besitzen diese Federn einen bedeutenden

Grad von Elasticität noch da, wo die Elasticitätsgrenze einer gelötheten oval

profilirten Feder längst überschritten ist.

Tafeln