| Titel: | Die Personenaufzüge im Eiffelthurme. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 400 |

| Download: | XML |

Die Personenaufzüge im Eiffelthurme.

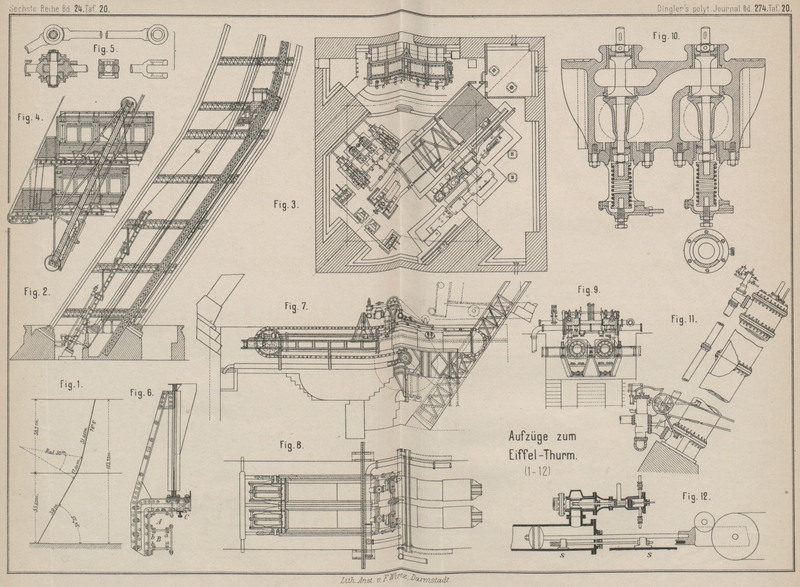

Mit Abbildungen auf Tafel

20 und 21.

Die Personenaufzüge im Eiffelthurme.

Die Hauptstockwerke des Eiffelthurmes befinden sich in Höhen von 57, 115 und 275m. Diese Stockwerke sind erreichbar mittels

bequemer Treppen bis zum ersten Stock, mittels Wendeltreppen vom ersten zum zweiten

Stockwerke, von diesem bis zur dritten Plattform sind bloſs Hilfstreppen vorgesehen,

welche dem besuchenden Publikum für gewöhnlich nicht zugänglich sind.

Auſserdem sind vorhanden zwei Gliederketten-Aufzüge, System Roux, Combaluzier und Lepape, davon je einer

im Ost- und Westpfeiler, welche bloſs bis zum ersten Stock (57m) führen, ferner zwei Seilaufzüge, System Otis, im Süd- und Nordpfeiler bis zum zweiten

Stockwerke (115m) reichend, mit zulässiger

Aufenthaltstation im ersten Stocke, und endlich der Fahrstuhl Edoux', welcher mittels Umsteigens, in der Hälfte der

Förderhöhe, von der zweiten bis zur dritten Plattform (275m) führt (vgl. Edoux

1889 273 * 251).

Sämmtliche Fahraufzüge werden mit Druckwasser betrieben, deren Sammelbehälter im

zweiten und dritten Stockwerke entsprechend vertheilt sind. Wegen der bekannten

Schräglage der Thurmpfeiler erhalten die vier Aufzüge von Roux und Otis ein geknicktes schrägstehendes

Fahrgeleise, dessen Richtungen aus der Fig. 1 Taf. 20 ersichtlich

sind.

Die eigentliche Länge der Fahrstrecke stellt sich auf

59 + 17 + 51,7 = 127m,7,

wovon das Mittelstück nach einem Kreisbogen von 50m Halbmesser gekrümmt ist.

Der eigentliche Pfeilerausbau mit dem Otis-Aufzuge ist

in Fig. 2 Taf.

20 dargestellt, während im Lageplan Fig. 3 Aufschluſs über die

Maschinenanordnung gegeben ist.

Die Wagen sind je zwei über einander angeordnet (Fig. 4) und zwischen einem

entsprechend verstrebten Rahmen eingebaut, welcher an den Querbalken die Laufräder

trägt.

Am unteren Theile des Rahmengestelles ist die Aufhängung und die Fangvorrichtung für

die sechs Tragseile angebracht, während an der Decke der Einsteigebrücke des unteren

Wagens das Triebwerk für das Steuerseil sich befindet.

Mit jedem Roux'schen Aufzuge werden in einer Fahrt 100

Fahrgäste mit Im Geschwindigkeit in das erste Stockwerk (57m) befördert, was bei 12 Fahrten in einer Stunde

und mit beiden Roux'schen Aufzügen 2400 Personen

ergibt. Mit jedem Aufzuge von Otis werden mit 2m Geschwindigkeit 50In Wirklichkeit sollen bloſs 40 bis 46 befördert werden.Personen

in das zweite Stockwerk (115m) gebracht, was bei 8

Fahrten in der Stunde 800 Personen ausmacht, die ferner mit dem Edoux'schen Fahrstuhle, welcher mit 0m,9 Geschwindigkeit läuft und 12 Fahrten in der

Stunde macht, auch nach der dritten Plattform (275m) gehoben werden können.

Aufzug von Roux, Combaluzier und Lepape.

So weit es sich aus der in den Annales industrielles,

1889 Bd. 21 * S. 80, gegebenen Beschreibung entnehmen läſst, besteht dieser

Fahrstuhl aus zwei endlosen, parallel über groſse Räder geführte Stangenketten,

zwischen welchen der Doppelwagen eingehängt ist.

Diese aus geraden Gliedern von 45mm Stärke und Im

Länge (Fig. 5)

zusammengesetzten Ketten sind mittels Gelenkbolzen verbunden, die an ihren äuſseren

Enden Lauf- oder Stützrollen tragen, welche zwischen je zwei in entsprechende

Kettenröhren eingenietete Flachschienen aa und bb (Fig. 6) laufen, wodurch

jede Ausknickung der Kettenglieder in den Gelenken vermieden wird.

An den seitlichen Schienenträgern (Fig. 6, Grundriſs des

linken Trägers) ist das Wagengeleise C, das auf der

ganzen Länge seitlich offene Kettenrohr A und das

geschlossene Rohr B angeschraubt.

In jedem der beiden vorhandenen Rohre A läuft der den

Doppelwagen tragende

Kettentrumm, welcher über ein auf der ersten Plattform angeordnetes Sternrad von

3m,5 Durchmesser geleitet, durch das Rohr B nach abwärts geführt und an das Triebrad von 3m,9 Durchmesser gelegt wird, an dessen unterem

Umfange er von Daumen bezieh. Zähnen erfaſst und in das Rohr A gehoben wird.

Es werden daher im Aufhube des Wagens die ziehenden Kettenstücke in den geschlossenen

Führungsröhren B nach abwärts laufen, während beim

freien Niedergange der Wagenlast die unter demselben befindlichen Kettenglieder auf

Druck beansprucht, die beiden unteren Triebräder in entgegengesetztem Sinne

bethätigt und die Ketten in die beiden Röhren B gehoben

werden.

Dadurch werden Fangvorrichtungen entbehrlich, da bei einem allenfalls eingetretenen

Kettenrisse die unteren Kettenglieder als Stützen wirken.

Zwei an das Wagenrahmengestell angenietete, entsprechend geformte Kettenglieder

stellen die Verbindung zwischen Wagen und Ketten her.

Die in Fig. 7,

8 und 9 dargestellte

Kraftmaschinenanlage besteht aus zwei wagerechten Druckwassercylindern, deren Kolben

1050mm Durchmesser und 5050mm Hub haben.

Am Kopfende eines jeden Kolbens sind zwei Rollen von 1600mm Durchmesser gelagert, über welche je eine Gall'sche dreilaschige Gliederkette gespannt ist, deren festes Ende am

Cylinderboden sitzt, während das andere freie Ende über das eigentliche

Kettentriebrad von 600mm Durchmesser läuft.

Es laufen demnach in dieser Doppelanlage vier Gall'sche

Ketten über vier Kettentriebräder welche auf einer gemeinschaftlichen Welle sitzen,

an deren Enden die zwei groſsen Antriebräder von 3900mm Durchmesser aufgekeilt sind. Jedes dieser Antriebräder besitzt 12

Speichen, in deren Fortsetzung die Eingriffszähne für die Stangenkette (Fig. 5)

angeordnet sind.

Das von einem Behälter des zweiten Stockwerkes (115m) gelieferte Betriebswasser wird mittels einer Leitung von 250mm Durchmesser den in Fig. 10 dargestellten

Vertheilungsventilen zugeführt. Dieselben sind in einer besonderen Art mittels

Doppelkolben und regelbaren Cylinderfedern entlastet, und werden mittels

Kammscheiben oder Daumen durch ein von der Wagenplattform bethätigtes Seil

gesteuert.

Beim freien Niedergange der Wagenlast werden, wie früher schon erwähnt, die groſsen

Triebräder zurückgedreht, dadurch die Gall'schen Ketten

zurückgewickelt, die Kolben zurückgeschoben, das Wasser ins Freie gepreſst, wobei

dasselbe gleichzeitig während des Ausflusses eine bremsende Wirkung Ausübt.

Die Kraftverhältnisse dieses Aufzuges von Roux sind wie

folgt zusammengestellt:

Wagengewicht leer

R = 6400k

Gegengewicht am ziehenden Kettenstücke

Q = 3000k

–––––––––

Uebergewicht

P = 3400k

Neigung der Fahrbahn gegen die Wagerechte

a = 54,5°,

demnach Triebkraft in der Richtung längs der Fahrbahn:

T = R . sin α = 3400 . 0,815

T = 2770k.

Diese Triebkraft genügt für den selbsthätigen Niedergang des leeren Wagens, ist also

hinreichend, die vorhandenen Reibungen zu überwinden und le Wasserdruckkolben

zurückzuschieben.

Bei einer Belastung des Wagens mit 100 Personen zu 70k entsteht ein Uebergewicht von

R + S = 3400 + 7000 = 10400k

ein Zugwiderstand in der Fahrbahnrichtung von

T1 =

10400 . sin α = 8470k

gleich der Tangentialkraft an beiden groſsen Triebrädern von

D = 3900mm

Durchmesser.

Da nun die Getriebe für die Gall'schen Ketten D1

= 600mm Durchmesser

haben, so ist die Zugkraft aller vier einfachen Ketten zusammen:

Z = T1 (D : D1) =

8470 (3900 : 600),

also

Z = 8470 . 6,5 = 55055k.

Demnach die Mindestkraft beider Treibkolben K = 2 Z = r und 100000k.

Der Durchmesser eines Treibkolbens ist d = 105cm, seine Querschnittsfläche f = 8659qm. Werden

nun 15m Wassersäule für die Leitungswiderstände in

Abzug gebracht, so bleibt ein Gefälle von

H = 115 – 15 = 100m

für die Kraftäuſserung übrig, welches einem Ueberdrucke

von

p = 10k/qc

entspricht.

Die Kraftwirkung der beiden Druckkolben stellt sich daher auf

K1 = 2 . f . p = 2 . 8659 . 10 = 173180

K1 = 173t.

Hiernach erscheint ein Kraftüberschuſs von

K1– K = 173 – 100 = 73t

völlig hinreichend zur Ueberwindung sämmtlicher Widerstände

beim Aufwärtsfahren.

Der Wasserverbrauch für einen Hub von S = 5m,05 stellt sich beim Aufzuge von Roux für zwei Cylinderfüllungen auf

Q = 2 . 1000 . 0,8659. 5,05 =

8745k.

Die Leistung der Wasserkraft bei H = 115m Gefälle auf

A0= 8745 . 115 = 1005685mk.

Die Arbeit der Nutzlast (100 Personen zu 70k) = 7000k auf

57m Höhe:

A0 =

7000 . 57 = 399000mk.

Der Wirkungsgrad

\mu=\frac{A_0}{A}=(4\,:\,10)=0,40

Wird das Uebergewicht des Wagens zugerechnet, so folgt eine Arbeit der Last (7000 +

3400) = 10400k:

A1 =

592800mk

und ein Wirkungsgrad:

μ1= 0,60.

Amerikanischer Seilaufzug von Otis.

Dieser in Fig.

2 und 3 in der Hauptanordnung zur Ansicht gebrachte Aufzug ist ein riesiger

Flaschenzug mit umgekehrter Wirkung, d.h. mit potenzirter Kraft. Theoretisch

entspricht daher der einfachen Last die zwölffache Kraft, in Wirklichkeit der

zwölffache Weg der Last (des Wagens) dem einfachen Wege des Kraftkolbens.

Während die Fahrbahn die in Fig. 1 angegebenen

Richtungen aufweist, erhält die Achse des Druckwassercylinders eine Neigung von 61°

20' gegen die Wagerechte. Die in New York hergestellten Cylinder (Fig. 11) bestehen je aus

vier Theilen von 2745m (9') Länge, die mit in

Falzen eingelegten Ringen aus Hartpappe und Mennige abgedichtet sind. Jeder Aufzug

besitzt einen Cylinder von 965mm (83'')

Durchmesser und 12423mm (40' 8¾'') Gesammtlänge

bei 51mm Wandstärke. Der Kraftkolben von 615mm Höhe hat zwei Kolbenstangen von 108mm Durchmesser, die vermöge zweier Führungssättel

S (Fig. 12) auſserhalb und

innerhalb des Cylinders gestützt werden. Die beiden Kolbenstangenstützen sind

mittels einer 75mm starken, durch den

Cylinderdeckel geführten Rundstange im Abstande von 5300mm verbunden.

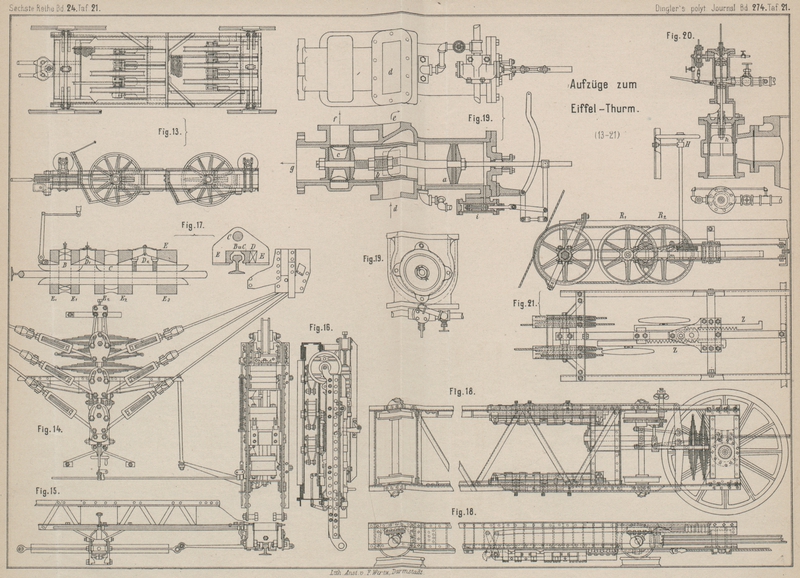

An die beiden Kolbenstangen ist der Seilrollenwagen (Fig. 13 Taf. 21)

angehängt, welcher auf den 40m langen Doppelträger

läuft. Da die Fahrbahnlänge L = 127,7 128m beträgt, so ist der Weg dieses Wagens bezieh.

der Kolbenhub s = (L : 12)

= 10m,64. Jede der sechs Seilrollen des Wagens von

1520mm Durchmesser besitzt vier Rillen zur

Aufnahme von vier Stahldrahtseilen von je 20mm

Stärke, welche vereint als eine Zugeinheit, als ein Kabel aufzufassen sind.

Es stehen den sechs Seilrollen des Wagens gleichermaſsen sechs festgelagerte

Seilrollen am Trägerende gegenüber, so daſs diese sammt dem Kabel und dem

Kraftkolben einen gewaltigen Rollenzug von zwölffacher Last oder Kraftsteigerung

bilden.

Die feststehenden Seiltrümme sind mittels eines Wagebalkens an das obere Ende des Führungsträgers

befestigt, wodurch eine gleichmäſsige Spannung der vier einzelnen Seile ermöglicht

wird. Die nach dem zweiten Stockwerke des Thurmes laufenden vier Stahlseile werden

aber paarweise getheilt über Leitrollen geführt, und den Personenwagen zwischen sich

fassend am unteren Theile des Rahmengestelles in einem doppelten Federschlosse (Fig. 14)

vereinigt. Hierbei sind auch noch zwei Stahldrahtseile von 23mm Stärke finden Gegengewichtskarren zu einem

dritten Schlosse verbunden.

Diese drei Seilschlösser bilden aber in ihrer Wechselwirkung den thätigen Theil

bezieh. die Auslösung einer an den beiden Schienengeleisen wirkenden

Keilfangvorrichtung, deren Gesammtanordnung aus den Fig. 15 und 16 und deren

Wirkungsweise aus Fig. 17 ersichtlich ist, und keiner weiteren eingehenden Beschreibung

bedarf. Bemerkt sei nur, daſs an jeder Seite des Rahmengestelles und an dem

Schienenkopfe Gleitbacken B und C angepreſst werden, indem durch Einschub des unteren ersten Hebelkeiles

Reibung und hiermit Verzögerung der Bewegung des ersten Bügels E1 eintritt, worauf die

folgenden Gewichtbügel E2 und E3

durch die lebendige Kraft ihrer Masse auf die Keile D1 und D2 bezieh. auf die Bremsbacken B und C einwirken und den

Stillstand des Wagenrahmens in wenigen Secunden herbeiführen.

Auch der Gegengewichtskarren (Fig. 18) ist mit einer

gleichen Fangvorrichtung bei Seilbruch gegen Absturz gesichert.

Derselbe läuft auf einer besonderen Bahn unter dem Fahrgeleise des Personenwagens,

und weil derselbe nach dem Grundsatze der beweglichen Rollen aufgehangen ist, so

legt derselbe nur den halben Lauf des Hauptpersonenwagens zurück. Zwei seitliche

23mm starke Seile des Hauptwagens werden über

Leitrollen am zweiten Stocke vereinigt über die Rolle des Gegengewichtkarrens (Fig. 18)

geführt, deren feste Enden aber im zweiten Stockwerke Befestigung finden.

Die Ingangsetzung des Fahrstuhles wird durch zwei gesonderte Steuerkolbensysteme von

der Fahrbühne aus mittels Steuerseile bewerkstelligt.

Am Cylinderboden (Fig. 11) ist der Hauptvertheiler (Fig. 19) mit dem

Zuleitungsrohre vom Wasserbehälter des zweiten Stockwerkes (115m) und dem Ableitungsrohre nach den Dampfpumpen

angebracht, während am Kopfstücke des groſsen Arbeitscylinders der eigentliche

Steuerkolben für den Arbeitsgang (Fig. 20) angeordnet ist.

Beide Theile sind durch ein Rohr von 225mm lichter

Weite in Verbindung gesetzt. Die Wasservertheilung wird in folgender Weise

durchgeführt:

Für den Aufhub der Fahrbühne, also für den Niedergang des groſsen Kraftkolbens wird

der Steuerkolben a (Fig. 19) hochgestellt und

dadurch Druckwasser nach dem Verbindungsrohre geleitet. Hierauf wird der Rohrkolben

h (Fig. 20) gehoben und

Wasser dem Cylinder oberhalb des Kolbens zugeführt während das Wasser unter

demselben durch f nach g

(Fig. 19)

entweicht.

Beim Niedergange der Fahrbühne wird der Kraftkolben durch die niederfahrende Last

gehoben, es muſs daher ein Ueberströmen des Wassers von der Deckelseite nach der

Bodenseite des Kraftcylinders ermöglicht werden, was bei abgeschlossenem

Wasserablaufe durch g nur in der Tiefstellung von a, b und c entsteht, wobei

alsdann beide Cylinderräume unter Druck stehen.

Für die Stillstände der Fahrbühne darf dagegen weder eine Ueberströmung stattfinden,

noch Wasser zugeführt oder abgeleitet werden, was der Kolbenstellung (a, b, c) in Fig. 19 entspricht.

Da die unmittelbare Steuerung dieser Vertheilungskolben wegen der groſsen

Kraftäuſserungen ganz unthunlich wäre, so sind Wassersäulen-Hilſsmaschinen

eingeschaltet, welche bequem durch kleine Kolbenschieber i (Fig.

19) in Gang zu setzen sind.

Der Steuerkolben i ist an einem Hebelwerke angelenkt,

welches vermöge eines stehenden und über Laufrollen der Wagenplattform (Fig. 21)

gewickelten Steuerseiles dadurch in Thätigkeit gesetzt wird, daſs eine

gegensätzliche Bewegung bezieh. Verlängerung und Verkürzung der einzelnen beiden

Steuerseiltrümme durch Verstellung der Leitrollen R1 und R2 mittels Zahnstangentriebwerkes Z und Handrad H erzielt

wird.

Die Kraftverhältnisse beim Aufzuge von Otis sind wie

folgt:

Bei 10840k Wagengewicht

beträgt die Zugkraft in der Fahrrichtung

P.cos α = 8850k

Der 25t schwere

Gegengewichtskarren gleicht in derselben Richtung das Wagengewicht

aus, mit

6650k

–––––––

Verbleiben sonach

2200k

Dazu 40 FahrgästeUrsprünglich sollten 50 Personen, angeblich werden neuerdings 46

Personen befördert.(à 70k)

2850k

Widerstände und Zusatzkraft für den höheren und

steileren Theil der Fahrbahn

2150k

–––––––

Gesammtzug

Z = 7200k

und daraus die theoretische Kolbenkraft

(12 Z) = 86400k.

Der Wasserbehälter befindet sich in 120m Höhe;

davon bloſs 110m als nutzbares Gefälle angenommen,

giebt p = 11k/qc.

Die Fläche des groſsen Arbeitskolbens beträgt bei D = 96cm,5

Durchmesser

F = 7314qc

Davon ab zwei Kolbenstangen (d =

10cm,8) und f = 91,6, d. i.

2 f = 183qc

–––––––––

Verbleibt nutzbare Kolbenfläche

(F – 2 f) = 7131qc

bezieh. (0qm,7131)

und es entsteht ein Gesammtdruck auf den Kolben

K = p (F – 2 p) =

7131.11

= 78440k

Dazu kommt noch das Gewicht des Seilrollen- wagens

und der Kolbentheile mit

G = 15000k

–––––––––

So daſs eine Gesammtkraft

(K + G) = 93440k

entsteht, welche einem Kraftüberschusse von

(K + G) – (12 Z) = 93400 – 86400 = 7000k

entspricht, der zur Ueberwindung der Widerstände zureicht.

Der Kolbenhub ist mit s = 10,64 angenommen, der

Wasserverbrauch eines Hubes demnach:

Q = 1000 . (F – 2

f) . s

=

Q = 1000 . 0,7131 . 10,64 = 7587k.

Die theoretische Leistung der Wasserkraft für das volle Gefälle von H0 = 120m :

A0= Q . H = 7587 . 120 = 910440mk.

Die verrichtete Arbeit durch das Heben der Personenlast auf 115m Höhe:

A = 2850 . 115 = 327750mk.

Demnach Wirkungsgrad dieses Aufzuges von Otis:

\mu=\frac{A}{A_0}=\frac{327750}{910440}=0,36.

Wird dagegen das für den Niederhub des leeren Wagens erforderliche Uebergewicht von

(2200 : cos α) = 2700k in Rechnung gebracht, so erhält man eine Arbeit von

A1= (2850 + 2700) 115 = 638250mk,

was einen Wirkungsgrad

\mu_1=\frac{A_1}{A_0}=\frac{638}{910}=0,70

ergiebt.

Pregél.

Ueber den Aufzug Otis im Eiffelthurme vergleiche:

Revue générale des machines-outils, 1889 Bd. 3 Nr. 6 *

S. 43.

Industries, 1889 Bd. 7 * 601.

Engineering, 1889 Bd. 47 * S. 77.

The Engineer, 1889 Bd. 67 * S. 59.