| Titel: | Schön- und Widerdruckmaschine. |

| Autor: | Kn. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 451 |

| Download: | XML |

Schön- und Widerdruckmaschine.

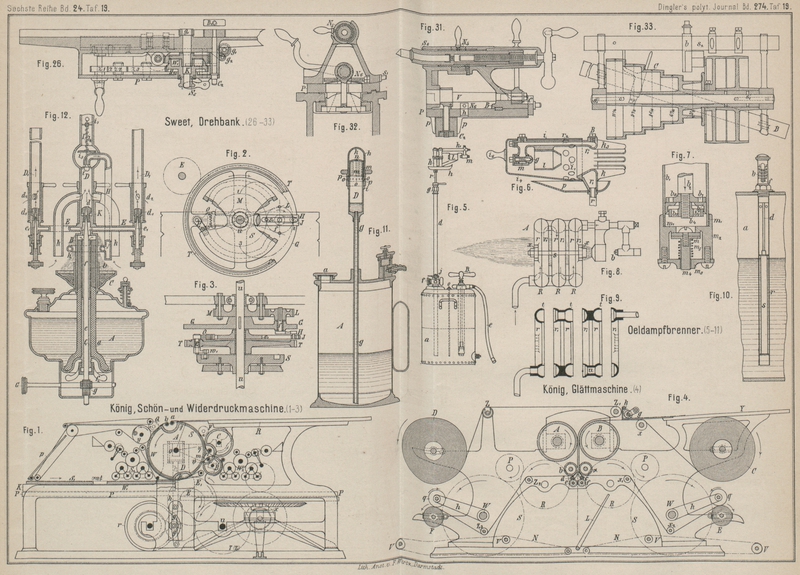

Patentklasse 15. Mit Abbildungen auf Tafel 19 (Heft 8).

Schön- und Widerdruckmaschine.

In D. p. J., 1889 271 566,

ist über Schön- und Widerdruckmaschinen mit nur einem

Druckcylinder berichtet worden, wie sie seit längerer Zeit von J. H. Buxton, D. Braithwaite und M. Smith in Manchester gebaut werden. In neuester Zeit

hat sich nun auch die bekannte Firma Koenig und Bauer

in Kloster Oberzell bei Würzburg dem Baue derartiger Maschinen zugewandt und ist

dieselbe mit einer neuen Construction, mit einem

schwingenden Druckcylinder und zwei

Wendecylindern, hervorgetreten, für welche an Edgar

Koenig ein D. R. P. Nr. 49265 vom 20. Oktober 1888 ertheilt ist.

Die Fig. 1 bis

3 Taf. 19

zeigen die wesentlichsten Theile dieser neuen Maschine, und ist der Druckcylinder

A mit zwei Druckflächen S und W versehen, deren Kopfenden an der

Greifergrube liegen, so daſs die Greifer a und b in derselben Grube entgegengesetzt zu einander

angeordnet sind. Die beiden Formen S1 und W1 (Schön- und Widerdruckform) sind auf dem

Fundamente K unter Belassung des durch die Greifergrube

gebotenen Zwischenraumes mit den Kopfenden gegen einander geschoben; das Fundament

ist dabei in bekannter Weise in den Gleitbahnen P

geführt und wird mittels Schubstange von der bekannten Kreisbewegung bewegt. Mit

diesen Formen arbeitet der Druckcylinder nun in der Weise, daſs beim Hingange der

Form (von links nach rechts) zuerst die Widerdruckform W1 unter dem sich mit bewegenden

Druckcylinder hingeht, ohne zu drucken, wobei der Druckcylinder ein wenig gehoben

wird, und dann die nachfolgende Schöndruckform S1 mit ihrer Druckfläche zusammentrifft. Beim

Rückgange der Formen geht in entsprechender Weise die Schöndruckform durch, ohne zu

drucken, und dann trifft die nachfolgende Widerdruckform mit ihrer Druckfläche W zusammen.

Hieraus ergibt sich, daſs der Druckcylinder A eine hin

und her schwingende Bewegung macht, und bleibt er dabei in stetem Eingriffe mit den

beiden Zahnstangen wt des Fundaments K. Zu dem genannten Heben und Senken ist der

Druckcylinder A in einer in Führungen des

Seitengestelles eingesetzten Hülse o gelagert, welche

mit dem Gestänge h verbunden ist. Dieses Gestänge wird

mittels Kniehebels g, welcher von der Nuthcurvenscheibe

r aus seine Bewegung erhält, bei Durchgang der

nicht druckenden Widerdruck- bezieh. Schöndruckform etwa 1mm gehoben, in Folge dessen der Cylinder A sich gleichzeitig, stets in der Verzahnung bleibend,

genügend hebt, um die nicht druckende Form durchgehen zu lassen.

Zum Wenden des mit dem Schöndruck versehenen Bogens sind, wie erwähnt, zwei

Wendecylinder B und C

angeordnet, von denen B den Bogen an der Vorderkante im

Punkte ψ vom Cylinder A

mittels Greiferübergabe

abnimmt und ihn dem Cylinder C übergibt, der den Bogen

wiederum mit der Vorderkante gewendet dem Druckcylinder A im Punkte η wieder zuführt. Die Cylinder

kreisen dabei immer in derselben, in Fig. 1 angedeuteten

Richtung, und wird auf deren Antrieb weiterhin zurückgekommen werden.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich nun folgende Arbeitsweise der Maschine. Der Bogen

wird wie gewöhnlich auf dem Anlegetisch R gegen Marken

angeschoben und bleibt hier liegen, bis er im Momente des Ueberganges zu der

hingehenden Bewegung der Formen, also im todten Punkte von dem geöffnet

entgegenkommenden Greifer a erfaſst wird. Der Cylinder

A beginnt nun sich in der Pfeilrichtung (Fig. 1) zu

drehen und gleichzeitig hebt der Kniehebel g den

Druckcylinder etwa 1mm und hält ihn so lange

gehoben, bis die Widerdruckform W1 unter der zugehörigen Druckfläche hindurchgegangen

ist, ohne zu drucken. Während der Zwischenraum zwischen beiden Formen den Cylinder

passirt, senkt sich letzterer, und nun treffen die zweimal eingeschwärzte

Schöndruckform S1 und

der auf der Schöndruckfläche S liegende Bogen zusammen

und es erfolgt der Schöndruck. Während dann das Fundament seinen Weg fortsetzt, wird

der auf einer Seite bedruckte Bogen von dem Greifer a

an den Greifer m der Trommel B abgegeben, von diesem auf dem Umfange weitergeführt und vom Greifer n der zweiten Trommel C

übernommen, um auf dieser Trommel C weitergeleitet zu

werden.

Inzwischen ist das Fundament am Ende seines Weges angelangt, der Druckcylinder hat

dann eine derartige Lage, daſs die Spitzen der Greifer a sich im Punkte γ befinden, und es beginnt

nun der Rücklauf. In gleicher Weise wie bei dem Hingange der Formen wird auch bei

dem Rückgange derselben der Cylinder A in der Weise

gehoben, daſs die Schöndruckform S, unter der

zugehörigen Druckfläche S hindurchgeht, ohne dieselbe

zu berühren. Während dieser Zeit ist das Kopfende des Bogens auf dem Cylinder C durch den Greifer n so

weit herumgeführt worden, daſs es mit den Greifern b

der Widerdruckfläche W im Punkte η zusammentrifft und von diesen erfaſst wird; zugleich

ist der Bogen durch diese S-förmige Führung über B und

C gewendet worden. Bald danach treffen die im

Rücklaufe begriffene, von ihrem Farbwerke WF

eingeschwärzte Widerdruckform W1 und der auf der Widerdruckfläche liegende,

gewendete Bogen zusammen, und wird nun der Widerdruck hergestellt. Der beiderseitig

bedruckte Bogen wird darauf von dem von QD aus

getriebenen Cylinder γ übernommen und mittels Bänder

zum Ausleger p geführt. Die Greifer werden dabei

sämmtlich von einfachen Excentern aus unmittelbar bewegt.

Der Druckcylinder A macht, wie erwähnt, keine volle

Umdrehung, sondern nur bis zum Punkte γ. Der Weg, den

die Vorderkante des Bogens bei der Führung über die Wendecylinder BC zurücklegt, vom Abnahmepunkte ψ bis zum Uebergabepunkte η, muſs daher gleich sein der Summe zweier Wege von Punkten des Cylinderumfanges,

und zwar erstens des Weges, den die Spitzen der Greifer a vom Punkte ψ bis zum Punkte γ noch durchlaufen, und zweitens des Weges, den die

Spitzen der Greifer b aus der Cylinderstellung γ bis zum Punkte η

zurücklegen. Dieser Weg ist daher gleich ψγ + γη + Greifergrube.

Für den Antrieb der Wendecylinder BC kommen folgende

Betrachtungen in Frage. Diese Cylinder drehen sich unabhängig vom Druckcylinder A stets in derselben Richtung, entgegengesetzt zu

einander. Der Cylinder A dagegen dreht sich in

wechselnder Richtung, mit einer Geschwindigkeit, die von Null bis zu einem Maximum

wächst und dann in demselben Verhältnisse wieder auf Null fällt, entsprechend der

durch den Kreisbewegungsantrieb der Maschine erzeugten Bewegung

\left(\mbox{Hypocycloidalbewegung für}\ r=\frac{R}{2}\right).

Damit nun beim Wendeprozeſs des Bogens keine Verschiebung des letzteren eintritt,

müssen die Umfangsgeschwindigkeiten des den Bogen abgebenden und des denselben

aufnehmenden Cylinders gleich sein. Die Umfangsgeschwindigkeit der Zylinder B und C muſs daher

(unbeschadet deren gleichbleibender Drehungsrichtung) in demselben Verhältnisse zu-

und abnehmen, wie die des Cylinders A.

Die Cylinder B und C (Fig. 1) stehen

mit einander in Zahneingriff und wird C vom Rade T aus mittels der Zwischen- und Uebersetzungsräder EE1. dem auf der Achse

des Cylinders A lose sitzenden Rade D und dem Zwischenrade F

angetrieben. Das Rad T sitzt auf der Spindel w, Welche durch die Räder x und T1

derart in Drehung gesetzt wird, daſs sie für jede Hin- und Herbewegung des

Formbettes (also für jede Vor- und Rückwärtsbewegung des Cylinders A) eine Umdrehung macht. Das Rad T sitzt aber auf der Spindel u nicht fest, sondern ist mit derselben durch einen eigenthümlichen

Mechanismus gekuppelt, welcher statt der gleichförmigen Bewegung dem Rade T eine ungleichförmig veränderte Bewegung ertheilt, wie

dies die Cylinder B und C

erfordern.

Dieser Mechanismus ist in Fig. 2 und 3 Taf. 19 dargestellt und

folgendermaſsen beschaffen. In einer auf der Spindel u

festgekeilten Scheibe G ist eine Achse f gelagert, welche an einem Ende ein Zahnrad L, am anderen Ende eine Kurbel H trägt. Das Rad L rollt auf dem am

Maschinengestelle fest angeordneten Zahnrade M, welches

doppelt so groſs ist als L. Die Kurbel H, deren Länge dem Theilkreishalbmesser des Rades L gleich ist, greift mittels ihres mit Gleitschuh

versehenen Zapfens in den zur Spindel u radial

stehenden Schlitz s1

eines Hebels J, welcher lose auf der Spindel u sitzt und in der weiter unten anzugebenden Beziehung

zum Rade T steht.

Wird nun die Spindel u nebst Scheibe G gedreht, so macht das Rad L während jeder halben Umdrehung von G eine

Umdrehung. In Reicher Weise dreht sich demnach auch die Kurbel H. Der Zapfen der letzteren wird sich daher in einer Epicycloidenbahn

1, 2, 3 bewegen. Im Punkte 1 ist seine Geschwindigkeit gleich Null. Diese nimmt allmählich zu, bis

sie im Punkte 2 ihr Maximum erreicht, und fällt von da

wieder, um im Punkte 3 abermals Null zu werden. Die

Bewegung des Hebels J bewirkende Componente der

Geschwindigkeit wächst anfangs in einem langsameren Grade als die Geschwindigkeit

selbst, so daſs der Hebel J erst erheblich hinter der

sich gleichförmig drehenden Scheibe G zurückbleibt.

Dann aber wächst die Geschwindigkeit des Hebels J

stärker, derart, daſs der Hebel bei Ankunft des Kurbelzapfens im Punkte 2 die Scheibe G einholt

und seine ursprüngliche Lage zu ihr wieder einnimmt. Von da an wird die

Geschwindigkeit des Hebels allmählich wieder geringer, derart, daſs sie bei Ankunft

des Kurbelzapfens im Punkte 3 wiederum Null wird. Hier

steht der Hebel dann wieder in seiner anfänglichen Lage zur Scheibe G, welche ihn hier einholt.

Bei jeder vollen Drehung kommt der Hebel also viermal in dieselbe Stellung zur

Scheibe G, während in den Zwischenperioden seine

Geschwindigkeit zu- und abnimmt, wie dies der Fall ist bei dem Zapfen des

Kreisbewegungsmechanismus, und bei dem Druckcylinder A

zwischen deren Endstellungen und Mittelstellung. Angenommen nun, es seien das Rad

T und der Hebel J fest

mit einander verbunden und die Kurbel H sei zum

Kreisbewegungsmechanismus so eingestellt, daſs die in Fig. 2 mit 1 und 3 bezeichneten

Stellungen des Kurbelzapfens auf die Todtpunktstellungen des Zapfens des

Kreisbewegungsmechanismus treffen, so werden auch die Abnahme und Zunahme der

Geschwindigkeit der (vermöge des Rades T getriebenen)

Cylinder B und C mit der

Abnahme und Zunahme der Geschwindigkeit des Cylinders A

zusammentreffen.

Mit dem beschriebenen Mechanismus werden die Geschwindigkeitsänderungen der Cylinder

BC einerseits und des Cylinders A andererseits jedoch noch nicht vollkommen in

Uebereinstimmung gebracht. Um dies aber zu erreichen, werden Hebel J und Rad T nicht fest mit

einander verbunden, sondern durch einen Hilfsmechanismus gekuppelt. Dieser besteht

aus einem Zahnsector O, welcher mit einer am Ende des

Hebels J angebrachten Verzahnung in Eingriff steht und

vermöge seiner Achse p1

in dem Rade T gelagert ist, ferner aus einem auf dem

entgegengesetzten Ende von p1 steckenden Arme w1 und aus einer festen Scheibe S mit

Curvennuth, in die ein mit Rolle ausgestatteter Zapfen des Armes w1 eingreift. Diese

Nuth wird auf empirischem Wege vorgerissen in ähnlicher Weise, wie dies bei anderen

Curvenscheiben von Druckmaschinen üblich ist. Zur genauen Uebereinstimmung der

Bewegungen ist es nöthig, daſs der Umfang des Rades T

gleich dem Wege (Hin- und Rückgang) des Zapfens des Kreisbewegungsmechanismus

ist.

Der Druckcylinder A muſs ein genaues Vielfaches jedes

der Cylinder B

und C sein, und müssen diese für jeden Hin- und Rückgang

des Druck-Zylinders eine entsprechende Umdrehungszahl haben; deshalb muſs auch die

von der Spindel w, welche für jeden fertig gedruckten

Bogen nur eine Umdrehung macht, hergeleitete Bewegung im Verhältnisse von 1 : 2

übersetzt sein (Fig.

1). Ausdrücklich ist noch zu bemerken, daſs statt der sogen. Kreisbewegung

jede andere Kurbelbewegung, z.B. die Eisenbahnbewegung, angewendet werden kann, und

daſs das oben Gesagte für jede Kurbelbewegung gilt.

An den übrigen Mechanismen der Maschine ist nichts prinzipiell Neues. Die Farbwerke

S2 und W2

, welche mit zwei oder vier Auftragwalzen ausgeführt

werden können, sind, wie Fig. 1 zeigt, auf beiden

Seiten des Druckcylinders angeordnet, und müssen die Auftragwalzen, wie bei fast

allen Complettmaschinen, periodisch so gehoben werden, daſs sie nie auf der Form

wenden. Zum Schlusse ist noch zu bemerken, daſs auf der Maschine jedes beliebige

Format gedruckt werden kann, da der Bogen stets an der Vorderkante erfaſst wird.

Kn.

Tafeln