| Titel: | Apparat zum Behandeln von Textilmaterial mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen; von William Mather in Manchester. |

| Autor: | H. Gl. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 457 |

| Download: | XML |

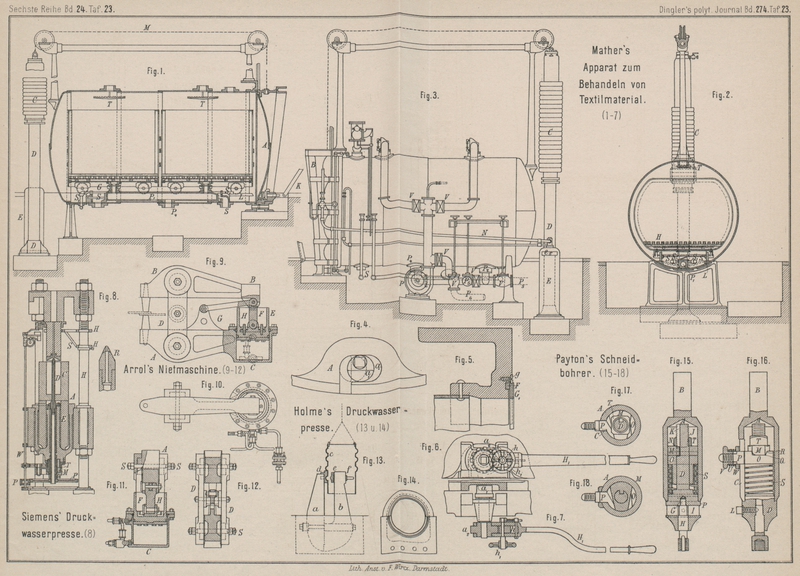

Apparat zum Behandeln von Textilmaterial mit

Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen; von William Mather in Manchester.

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Apparat zum Behandeln von Textilmaterial mit

Flüssigkeiten.

Das zu behandelnde Material wird bei dem vorliegenden, durch das Englische Patent Nr.

1472 A. D. 1889 geschützten und in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Apparat,

welcher eine Verbesserung der durch die Englischen Patente Nr. 1912, 3096, 8793 A.

D. 1885, Nr. 10053 und 15343 A. D. 1886 geschützten Apparate ist (1886 261 119. 262 221), ebenso wie

bei diesen in Wagen gepackt und mit diesen in einen wagerecht liegenden Kessel, der

an seinen beiden Stirnseiten oder auch nur an einer mit Thüren versehen und mit

einer Druck- oder Saugvorrichtung in Verbindung steht, eingeschoben. Die Wagen sind

im vorliegenden Fall jedoch nicht, wie z.B. im genannten Patent Nr. 1912

gitterförmig, sondern wie im Patent Nr. 15343 bis auf oben allseitig geschlossen. In

den Boden selbst mündet ein federnder Stutzen, welcher beim Einfahren des Wagens die

Verbindung desselben mit dem im Boden des Kessels liegenden Leitungsrohr P1 herstellt. Oberhalb

des Bodens eines jeden Wagens ist eine Vertheilungsplatte G angeordnet, die wieder einen Lattenboden H

trägt, auf welchem das Textilmaterial aufruht. Das Einführen der Wagen erfolgt mit

Hilfe eines Schienengeleises L durch die Thür A, welche derart keilförmig gestaltet ist, daſs deren

eine Seite senkrecht, die andere aber geneigt steht. Das Heben und Senken der Thür

geschieht mit Hilfe einer hydraulischen Hubvorrichtung, mit der die Thür durch eine

über Rollen geleitete Kette M in Verbindung gebracht

ist, in der nachstehenden Weise.

Die genannte Kette M trägt an der Hinterseite des

Kessels einen durch ringförmige Gewichte belastbaren oben geschlossenen Cylinder C, welcher auf einen hohlen Kolben D sich auf- und abbewegen kann. Dieser Kolben steht an

seinem Boden mit einem Druckkessel E in Verbindung,

welcher wiederum oben ein Dampfzuleitungsrohr N besitzt

und auſserdem einen Wasserstandshahn. Sobald die Thür gehoben ist, wird der Kessel

E mit Wasser gefüllt. Soll dann, nachdem die Wagen

eingeschoben sind,

die Thür geschlossen werden, so wird durch das Rohr N

Dampf in den Kessel E eingelassen und drückt dieser auf

die Wassersäule, welche wiederum in den hohlen Kolben D

entweicht und den Cylinder C hebt, also die Thür B veranlaſst, in den Führungsbahnen nach abwärts zu

gleiten. Ein Heben der Thür wird möglich, sobald der Wasserstandshahn geöffnet wird,

also Wasser entweichen kann.

Ein dichter Schluſs der Thür mit dem Kessel wird durch die in Fig. 5 veranschaulichte

Vorrichtung ermöglicht. Dieselbe besteht aus einem in eine in die Stirnwand des

Kessels eingearbeitete Nuth eingelegten Gummiring F,

auf welchen ein geschliffener Metallring G1 durch Schrauben g in

seiner centralen Lage gehalten wird, gegen den sich der Deckel B anlegt.

In der unteren Seite der Thür B ist eine Aussparung a vorgesehen, deren Gestalt aus Fig. 4 ersichtlich ist.

Dieser Gestalt entspricht ein am Kessel selbst drehbar angebrachtes Segment a1

, welches, sobald die Thür geöffnet oder geschlossen

werden soll, die punktirte Lage einnimmt, also in die Aussparung a eindringen kann. Sobald dieses geschehen ist, wird,

um die Thür fest einzuziehen, mit Hilfe des mit der Achse des Segmentes a1 verbundenen

Schaltrades a2 und des

auf dessen Achse sitzenden Hebels H1 mit umlegbarer Schaltklinke h das Segment so gedreht, wie es die Fig. 4 in ausgezogenen

Linien darstellt. Soll das Segment zurückgedreht werden, so legt man mit Hilfe des

Handrades h1 die

Schaltklinke h um (Fig. 6 und 7), und bewegt den Hebel

H1

entsprechend.

Auf dem Boden des Kessels sind eine Anzahl Dampfrohre S

angebracht, die zum Erhitzen des Kessels durch Wärmestrahlen dienen. Neben diesen

Rohren liegen aber gleichzeitig auch Rohre S1

, durch deren Bohrungen Dampf in den Kessel gelassen

werden kann. In einer Vertiefung in der Nähe des Kessels steht eine rotirende Pumpe

P (Fig. 3), deren sich

verzweigendes Druck- und Saugrohr Ventile V tragen, die

ermöglichen, die Flüssigkeit an jeder Stelle des Kessels in Kreislauf zu bringen. So

kann dieselbe z.B. durch die Brausen T sich über das

Material ergieſsen, durch dasselbe nach dem centralen Leitungsrohr P1 gelangen und durch

dieses abflieſsen und zwar entweder durch den Stutzen P2

P3 oder durch P4 zu der Pumpe P, um wieder in Umlauf gebracht zu werden. Andererseits

kann aber auch das Rohr P1 mit dem Abfluſsrohr der Pumpe P in

Verbindung gebracht werden, so daſs die Flotte das Material von unten nach oben

durchdringt und dann, indem sie dasselbe, allen Schmutz abspülend, oben verläſst,

zwischen Wagen und Kessel abwärts geht und durch P2

P3 entweicht oder durch

P3 nach der Pumpe

zurückgeht.

Durch das Rohr P6 kann

Wasser und durch das Rohr P5 Flüssigkeit zugeführt werden, die ein Färben, Bleichen u. dgl.

bewirkt.

H. Gl.

Tafeln