| Titel: | Neuerungen an Lettern-Setz- und -Ablegemaschinen. |

| Autor: | R. Kn. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 459 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Lettern-Setz- und

-Ablegemaschinen.

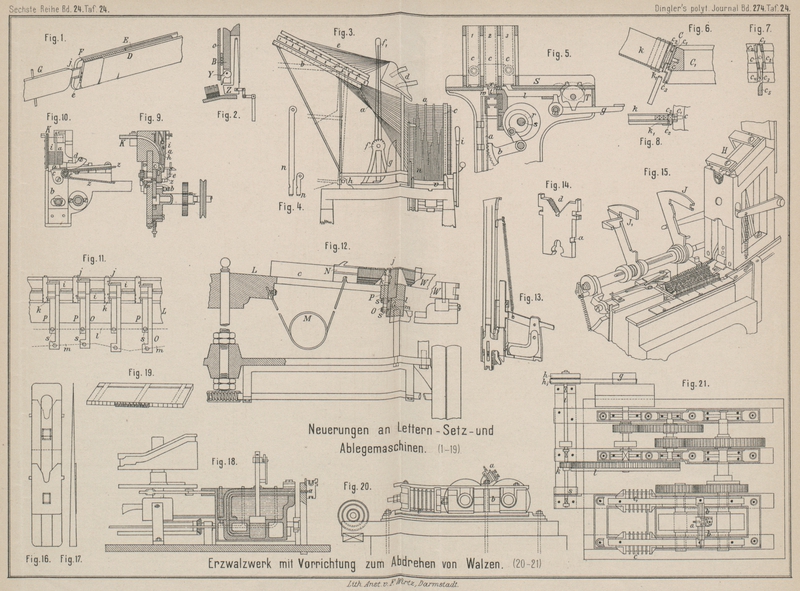

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 24.

Neuerungen an Lettern-Setz- und -Ablegemaschinen.

Das Bestreben, kostspielige Handarbeit durch billigere Maschinenarbeit zu ersetzen,

fördert auch auf dem Gebiete der Lettern-Setz- und -Ablegemaschinen immer neue

Constructionen zu Tage, welche, wenn sie auch bis jetzt noch keine endgültige Lösung

dieses alten Problems gebracht haben, so doch unaufhaltsam der Lösung näher führen,

so daſs die allgemeine Einführung von Lettern-Setz- und -Ablegemaschinen in unseren

Druckereien wohl nur eine Frage der Zeit ist. Die Schwierigkeiten, welche der Lösung

dieser Frage entgegenstehen, sind allerdings nicht gering, und ist auf dieselben in

diesem Journal bereits früher hingewiesen worden (vgl. 1882 234 * 377 und 461). Nicht zu jeder Art Satz sind indeſs die Lettern-Setz-

und -Ablegemaschinen geeignet, und wird im Allgemeinen bei den sogen.

Accidenzarbeiten, bei Anwendung der verschiedenartigsten Typen, je dem individuellen

Geschmacke des Auftraggebers entsprechend, die Handarbeit des Setzers nicht entbehrt

werden können, indeſs gibt es ein groſses Feld von typographischen Arbeiten, auf

welchem sich Maschinen zur Beschleunigung und billigeren Herstellung der Arbeit mit

Erfolg anwenden lassen, und das ist beim Satz von Büchern und Zeitungen. Auf diesem

Gebiete liegt das richtige Feld der Lettern-Setz- und -Ablegemaschinen, und hier

werden diese Maschinen auch ihren Einzug in unsere Druckereien halten, trotz der

ihrer vollendeten Construction noch entgegenstehenden Schwierigkeiten und trotz des

theilweise noch recht verbreiteten Vorurtheiles.

Die Frage scheint gerade in neuester Zeit ihrer Lösung ein gut Stück näher gekommen

zu sein, indem auf den letztjährigen Ausstellungen in London, Paris und Berlin

Maschinen zur Ausstellung gelangten, welche über die Stadien des Versuchs hinaus zu

sein scheinen und zu den schönsten Hoffnungen berechtigen. Ueber diese Maschinen sei

in folgendem berichtet, gleichzeitig mögen aber auch die übrigen, während der

letzten Jahre bekannt gewordenen Setz- und Ablegemaschinen Besprechung finden. Bei

der Vieltheiligkeit dieser Maschinen, deren vollständige Beschreibung sich meist nur

unter Zuhilfenahme mehrfacher Zeichnungen bewerkstelligen läſst, kann sich diese

Besprechung indeſs bei dem uns zur Verfügung stehenden Raume vorwiegend nur auf eine

Hervorhebung des Charakteristischen beschränken, während für eine erschöpfende

Erkenntniſs auf die bezüglichen Patentschriften verwiesen werden muſs.

Die Eintheilung des Stoffes ergibt sich dabei aus den drei Hauptarbeiten, dem Setzen

der Lettern, dem Ausschlieſsen des gesetzten Satzes und dem Ablesen dieses

Satzes.

1) Leiternsetzmaschinen.

Von den Setzmaschinen, bei denen sich die ausgestoſsenen Lettern durch ihr Eigengewicht nach dem Setzschiff bewegen, sei zuerst,

die Maschine von J. L. Mc. Millan in Ilion (New York,

Nordamerika) genannt (* D. R. P. Nr. 41758 vom 17. August 1886), von welcher die

Textfig. 1 ein perspectivisches Bild gibt. Die

Maschine hat die Gestalt eines rechten Winkels, deren rechter Schenkel die

Letternkästen D zwischen zwei dreieckigen

Zwischenwänden B und C

aufnimmt, während der linke die Zugstangen und Uebertragungshebel vom Tastenbrette

U zu dem Letternausstoſser G enthält. Die Typenkästen D sind in

wagerechten über einander liegenden Reihen angeordnet und wieder in Gruppen

eingetheilt, derart, daſs schmale Buchstaben, wie f, i,

j, u.s.w., eine Gruppe, sehr breite Buchstaben, wie m, w, z.B. eine andere Gruppe bilden. Auf gleiche Weise werden die anderen

Buchstaben eingeordnet, wobei die am häufigsten gebrauchten Lettern am besten in die

unteren Kästen gebracht werden. Die Lettern sind in den Kästen stehend gelagert und

werden mittels durch Gewichte F (Textfigur 1) beschwerter Drücker E (Fig. 1 Taf. 24) beständig

nach vorn gedrückt, wobei sie an einem Widerlager F

Anlage finden. Neben diesem Lager F hat der

Letternkasten eine Oeffnung e und verläuft das

Widerlager F schräg nach innen, so daſs die Type für

gewöhnlich zurückgehalten wird, einem leichten Drucke durch den wagerecht

schwingenden, durch den Ausschnitt j hindurchgreifenden

Ausstoſser G aber nachgibt und in eine nach der

Hauptrinne o (Fig. 2) bezieh. der

Setzrinne W (Textfig. 1)

führenden Seitenrinne übertritt.

Fig. 1., Bd. 274, S. 460

Die Hauptrinne o verläuft

senkrecht, während die Seitenrinnen in diese unter dem der Dreiecksgestalt der

Flächen B entsprechenden Winkel in diese münden.

Demgemäſs sind auch die Letternkästen D zwischen den

Wänden BC zur Senkrechten geneigt. Es empfiehlt sich, die

Hauptrinne mit einer leicht abnehmbaren Glasplatte zu überdecken, so daſs man sofort

erkennen kann, wo etwa eine Letter stecken geblieben ist.

Den weiteren Transport aus der Hauptrinne o in das

Setzschiff zeigt Fig. 2 Taf. 24.

Da die Typen, besonders diejenigen, welche aus den oberen Schriftkästen kommen, eine

verhältniſsmäſsig beträchtliche Höhe durchfallen, so haben sie eine Neigung,

zurückzuprallen, wodurch sie sich auf die Seite drehen oder auch den Hauptkanal

verstopfen und dadurch die anderen Typen verhindern könnten, niederzufallen.

Um dieses zu verhindern, wird am unteren Ende der Hauptrinne o, oder nahe bei demselben, eine hin und her schwingende Klappe Y angebracht, welche, dem Stoſse der niederfallenden

Type nachgebend, sich öffnet, aber sofort wieder in ihre erste Lage zurückkehrt und

dadurch die Type verhindert, in die Rinne zurückzuprallen und mit ihrem oberen Ende

gegen eine etwa nachfolgende Type zu stoſsen. Die Klappe hat ferner das Bestreben,

eine dünne Type, welche, wie dies zuweilen vorkommt, sich etwas seitlich gedreht

hat, wieder gerade zu richten, sowie auch den Fall der schwereren Typen etwas zu

verzögern und somit den Stoſs zu vermindern, der mit der Zeit die Type abnutzen und

ihre Länge verringern würde.

Das Ueberschieben der Lettern in die Setzrinne bezieh. das Weiterschieben der Lettern

in der letzteren nach dem Setzschiffe E erfolgt mittels

des Stöſsers Z, der bei jedem Anschlage einer Taste

bewegt wird. An der Setzrinne W ist noch eine

Reibungsvorrichtung R (Textfig. 1) angebracht, um die Lettern in der Rinne zu halten. Der

Arbeiter nimmt nun von der in der Setzrinne W

vorgeschobenen Letternreihe mittels eines besonderen Werkzeuges einen Theil ab,

schlieſst ihn vermuthlich aus (was unsere Quelle nicht angibt) und schiebt ihn durch

Treten auf M mittels des Kopfes J in das Setzschiff E über, deren breite

einstellbar ist. – Der Erfinder hat auch eine weiterhin zu besprechende

Ablegemaschine construirt, die ebenfalls eine gewisse Einfachheit besitzt, indessen

in Gruppen eingetheilte und mit besonderen Signaturen versehene Lettern

voraussetzt.

Zu den Setzmaschinen, bei denen die ausgestoſsenen Lettern durch ihr Eigengewicht

nach der Setzrinne befördert werden, gehört auch die Maschine von J. R. Rogers in Lorain (Ohio, Nordamerika), welche

zugleich die Herstellung einer Stereotypmatrize und das Ablegen der Typen ermöglicht

(* D. R. P. Nr. 48369 vom 12. August 1888). Die Maschine müſste danach als eine sehr

complicirte erscheinen, wenn sie nicht für die Gestalt der Lettern eine

Voraussetzung machte, die ihr wohl nur eine beschränkte Verwendbarkeit verschafft.

Die dabei verwendeten Typen sind nämlich von verschiedener Länge (Fig. 4 Taf. 24) und an

Drähten a (Fig. 3) aufgehängt, die

sich von einem halbkreisförmigen Rahmen b nach einem

senkrechten Rahmen c erstrecken. Diese Typen n können auf diesen Drähten herabgleiten und werden für

gewöhnlich durch einen Sperrmechanismus zurückgehalten, welcher beim Anschlage der

Klaviatur d durch Vermittelung der Drähte e ausgelöst wird. Sind nun auf diese Weise eine Anzahl

Typen n gesetzt, welche sich in der dargestellten Weise

an einander anreihen, unter Einschaltung von Kautschukspatien, so werden sie mittels

des bei f drehbaren Handhebels f1 und des Blockes g auf eine bestimmte Columnenbreite zusammengepreſst, worauf man mittels

des Handhebels i die im Schiffchen v enthaltene Matrizenmasse gegen die Typen andrückt und

so einen Abdruck nimmt.

Die Klaviatur d und die Rahmen b und c mit den Drähten a sind nun unter einander derart zu einem Ganzen

verbunden, daſs dieser Theil der Maschine um den Punkt h drehbar ist. Das Ablegen der gesetzten

Typen erfolgt daher einfach dadurch, daſs man die Rahmen bc nach hinten um den Punkt h umklappt,

wodurch die Lettern auf den Drähten a in ihre

anfängliche Lage wieder zurückgleiten und vom Sperrmechanismus wieder gefaſst

werden. Die Rahmen werden darauf mit den geordneten Typen wieder in ihre normale

Lage zurückgebracht und das Setzen kann nach entsprechendem Vorschübe des

Schiffchens v von Neuem beginnen. Von der Matrize wird

dann wie sonst ein Abguſs genommen.

Als eine zweite Gruppe lassen sich nun diejenigen Setzmaschinen bezeichnen, bei denen

die ausgestoſsenen Lettern nicht durch ihr Eigengewicht, sondern mittels besonderer

Uebertragungsmittel, wie Transportbänder, Greifer u.

dgl., nach der Setzrinne gebracht werden.

Hier sei zuächst die Setzmaschine von E. Wentscher in

Berlin genannt (* D. R. P. Nr. 43909 vom 17. Oktober 1886), welche auf der

„Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin“

ausgestellt war. Die Vorführung dieser Maschine im Rahmen der

Unfallverhütungsausstellung wurde dadurch ermöglicht, daſs sie als Vorrichtung zur

Verhütung von Bleivergiftung auftrat. Mit der Setzmaschine ist eine selbsthätige

Ausschlieſsvorrichtung verbunden, welche die Aufgabe des mechanischen Ausschlieſsens

anscheinend glücklich löst und welche weiterhin noch zu besprechen sein wird.

Die zu setzenden Lettern werden aus ihren Behältern mittels Greifer entnommen und nach der Stelle, an welcher sich der Satz bildet,

geführt. Hierzu war es nöthig, den sehr groſsen Hub, den die Mechanismen zum Greifen

der Lettern in Folge der groſsen Anzahl von Letternbehältern zu machen haben würden,

in kleinere Hübe zu zerlegen, und werden die Lettern daher mehrere Mal durch

kleinere wagerechte und senkrechte Strecken geführt.

Diese Letternführung bildet das Merkmal der Setzmaschine, und sei an der Hand des in

Fig. 5

dargestellten Querschnittes der Maschine versucht, dieselbe zu erläutern. Die Lettern sind in den

in drei Reihen 1, 2 und 3

angeordneten Kästen c derart enthalten, daſs sie unten

Mittels der einen Greifergruppe t entnommen werden

können. Da im vorliegenden Falle drei Reihen angenommen sind, so kann von drei

Schriftarten, z.B. Petit, Borgis, Korpus, gesetzt werden, von denen sich die

jeweilig benutzte immer an der Stelle x befindet,

während mit Hilfe des Daumens T und der Stangen S die Schriftart gewechselt wird. Die Greifer bilden

zwei Gruppen, von denen die eine, t, von einer

Curvenfläche der Welle s immer wagerecht, die andere,

w, von dem Getriebe ab

und Nuth r immer derart senkrecht bewegt wird, daſs sie

sich die Lettern übergeben bezieh. abnehmen, so daſs dieselben abwechselnd wagerecht

und senkrecht tiefer nach der Setzrinne geführt werden. Dabei wandern die Lettern

derart, daſs eine Letter ihren Weg beginnt, bevor noch die vorhergehende ihr Ziel

erreicht hat. Die Letternentnahme erfolgt durch Anschlag der Tasten g, wobei durch Zurückziehen der Stange l der betreffende Letternbehälter c seine Unterstützung bei m verliert und herabsinkt, so daſs der betreffende Greifer t bei seiner Bewegung hindurchtreten und eine Letter

entnehmen kann. Das Wiederheben des Behälters erfolgt vom Letterngreifer w aus. Nach jedem Worte wird ein besonderer Hebel

geschaltet und hierdurch die weiterhin zu besprechende Ausschlieſsvorrichtung in

Bewegung gesetzt. Die Maschine wird durch einen Motor betrieben, und wird die Welle

s bei jedem Tastenanschlage für eine Tour mit der

Antriebscheibe gekuppelt, doch kann die Bewegung der Welle eine continuirliche

werden, wenn die folgende Taste bereits angeschlagen ist, ehe die Tour vollständig

beendet ist.

Die ausgestellte Maschine ist das erste ausgeführte Exemplar, und hat sich zur

weiteren Ausführung ein „Consortium Setzmaschine Wentscher“ Berlin, Friesenstraſse Nr. 5,

gebildet, das die ersten Maschinen im flachsten Jahre in Betrieb zu bringen hofft.

Die Buchdruckereibesitzer, welche bei Gelegenheit der Generalversammlungen von

Berufsgenossenschaft und Buchdruckerverein die Unfallverhütungsausstellung

besuchten, verweilten mit besonderem Interesse bei dieser Maschine und erkannten den

darin liegenden Fortschritt gegenüber früheren Lösungsversuchen rückhaltlos an. Ein

endgültiges Urtheil über die Maschine dürfte indeſs noch verfrüht sein.

Von einem wesentlich anderen Gesichtspunkte geht A.

Lagerman in Jonköping bei der Construction seiner seit etwa zwei Jahren in

Gebrauch befindlichen Setzmaschinen aus. Er stellte sich die Aufgabe, gegenüber den

theuren, vieltheiligen Setzmaschinen, denen noch allerlei besondere Bedingungen

anhängen, eine kleine billige Maschine zu schaffen, welche in Verbindung mit dem

jetzt gebräuchlichen Setzkasten benutzt werden soll. Die Textfig. 2 (L'imprimerie, 1889 Nr. 368)

zeigt diese Lagerman'sche Anordnung, und hat der Setzer

dabei weiter nichts zu

thun, als die ergriffene Letter in einen am vorderen Rande des Setzkastens, da wo

der Setzer stellt, angebrachten Beschickungstrichter zu werfen, ohne Rücksicht auf

deren Lage. Die Richtigstellung der Letter und die Führung in das Setzschiff besorgt

die kleine Maschine. Von der Art des Arbeitens der letzteren mag das Folgende einen

Begriff geben.

Der Beschickungstrichter ist mit einer unteren Oeffnung versehen, welche gerade groſs

genug ist, um eine einzelne Type der Länge nach hindurchgleiten zu lassen. Unter

dieser Oeffnung ist ein sehr genau ausbalancirter Hebel angebracht, welcher durch

den Aufschlag der Type einen elektrischen Strom schlieſst und auf einen

Elektromagneten in der Weise einwirkt, daſs die Armatur desselben den Mechanismus

antreibt. Dieser letztere wird von einem Motor so betrieben, daſs derselbe eine

einzelne Umdrehung macht und dann wieder stillsteht. Während dieser Umdrehung wird

die Type zwischen zwei Armen gefaſst, welche dieselbe nach rechts führen, um unter

dem Trichter Platz für die nächste Type zu schaffen und um die Type in eine gewisse

Stellung zwischen dem Maschinen bette und einem mit einer Feder versehenen Hebel zu

bringen.

Fig. 2., Bd. 274, S. 464

Steht die Schrift der Type in dieser Stellung nach unten, so wird die Type von der

Maschine nach oben gedrückt, und zwar durch einen von unten her gesteuerten Hebel.

Wenn aber die Schrift der Type richtig, d.h. nach oben steht, so wird die Type durch

eine in ihren Einschnitt eingreifende Klinke festgehalten, so daſs dieselbe nicht

nach oben gedrückt werden kann. Nach dieser Operation kommt die Maschine zum

Stillstande, bis die nächste Type durch den Trichter gleitet und die Maschine wieder

in Bewegung setzt. In diesem Augenblicke wird die erste Type von einer auf einer

kleinen wagerechten Welle montirten Zange erfaſst, welche dieselbe weiter nach

rechts führt.

Wenn nun die Schrift der Type nach unten stand, so daſs die Type vorher nach oben

gedrückt war, so stöſst die Type gegen eine Stange, wodurch die Zange etwas aus

ihrer senkrechten Lage gebracht wird, und gleichzeitig greift das andere Ende der

Welle in eine feststehende Zahnstange ein, welche während der Bewegung der Maschine

die Welle mit der Zange eine halbe Umdrehung machen läſst und so die Type richtig

stellt. Bevor die Zange die Type losläſst, wird die letztere wieder zwischen dem

Bette der Maschine und einem dem vorigen ähnlichen Hebel festgelegt. Stand die

Schrift der Type jedoch richtig, d.h. nach oben, so stöſst dieselbe nicht gegen die

Stange, die Zange macht keine halbe Umdrehung und die Type wird einfach zwischen

Bett und Hebel eingebracht.

Nun kann aber der Einschnitt oder die Signatur entweder nach rechts oder links stehen

und der dritte Schritt der Maschine, d.h. wenn die dritte Type durch den Trichter

niedergefallen ist, besteht darin, diesen Einschnitt richtig zu stellen.

Der federnde Hebel und der Theil des Bettes, zwischen welchen die Type gehalten wird,

sind mit Rippen versehen, durch welche (mittels ihrer Signatur) die Type in dieser

Stellung gehalten wird. Stöſst die Type nun bei ihrem weiteren Transporte nach

rechts gegen einen Vorsprung, welcher dieselbe auf die flache Seite dreht, so hält

der federnde Hebel die Type in dieser Stellung, bis dieselbe jetzt in vollständig

richtiger Stellung in die Rinne eingelegt wird, welche nach dem Setzschiffe führt.

Dieses endet den dritten Schritt der Maschine, mit der Zeit bildet sich in der Rinne

eine lange Letternreihe, zwischen deren Wörtern Spatientypen von gleicher Dicke

eingeschaltet sind, und Welche durch andere Zwischenstücke in Zeilen abgetheilt ist.

Diese feilen werden dann auf der weiterhin zu besprechenden, von der vorlegenden

Maschine völlig getrennten Ausschlieſsvorrichtung mechanisch ausgeschlossen.

Diese Lagerman'sche Setzmaschine, mittels welcher

stündlich 4500 bis 5000 Lettern gesetzt werden können, kam zuerst 1887 in der

Centraldruckerei in Stockholm in Betrieb, und haben sich in Amerika und England

Actiengesellschaften, Lagerman Typotheter and Justifier

Comp. Lim., mit bedeutenden Geldmitteln zur Ausbeutung der Patente

gebildet, welche gleichzeitig die Construction geeigneter Werkzeugmaschinen

begannen. In England arbeiten die ersten Lagerman'schen

sogen. Typotheter mit bestem Erfolge in der Druckerei

von R. Clay and Sons in London. Für Skandinavien ist

durch Vermittelung der Firma Gustav Carlston in

Stockholm gleichfalls eine Actiengesellschaft in der Bildung begriffen (Journal für Buchdruckerkumt, 1889 Nr. 9 und 10).

Der Preis der Lagermanschen Setzvorrichtung, deren

Billigkeit gegenüber den sonstigen Setzmaschinen ein wesentlicher Vorzug ist,

beträgt etwa 1300 M. bei einer Gröſse von 20 zu 30cm.

Eine interessante, geistreiche Lösung der Frage der Setz- und Ablegemaschinen gibt

auch die Maschine von F. Praunegger in Graz (* D. R. P.

Nr. 45517 vom 4. November 1887). Der Constructeur ging davon aus, die Bewegungen des

menschlichen Armes nachzuahmen, und bildet daher das Charakteristische der Maschine

ein in der Mitte derselben angeordneter Letterntransporthebel, welcher beim Anschlage der Tasten nach rechts oder

nach links ausschlägt, um die betreffende Letter abzuholen und in das Zeilenfach

einzulegen. Die Lettern sind, wie Fig. 6 bis 8 Taf. 24 zeigen, in

Kästen k enthalten, welche radial an einem Ringstücke

C1 anstehen, dessen

Krümmung dem Schwingungsbogen des Letterntransporthebels entspricht. Zwischen den

Kästen und dem Ringstücke ist für jeden Kasten ein Sperrmechanismus C eingeschaltet, welcher im Ringstücke um den Zapfen

c drehbar ist und aus den Seitenwänden c2 und Hinterwand c1 mit Ansatz c3 besteht. Die Fig. 7 zeigt

die Normalstellung des Letternlostrennapparates, bei welcher Stellung dieser eine

Fortsetzung des Letternfaches k bildet und die

vorderste Letter in denselben übertritt, welche dabei noch von dem kleinen Ansätze

k1 gestützt

wird.

Der Antrieb der Maschine erfolgt durch eine Kurbelwelle mit Trittbewegung, wodurch

ein Mechanismus in beständiger Bewegung erhalten wird. Wird nun die der zu setzenden

Letter entsprechende Taste einer Klaviatur angeschlagen, so wird der

Bewegungsmechanismus des Letterntransporthebels mit dem oben genannten beständig

bewegten Mechanismus gekuppelt, der Letterntransporthebel schwingt aus seiner

Mittellage (Mittellinie der ganzen Maschine) nach rechts oder links bis an das

betreffende Letternfach k aus, worauf ein an ihm

sitzender beweglicher Arm c5 (Fig.

7) sich in die Höhe bewegt, und durch Gegenlage gegen den Ansatz c3 des

Letternlostrennapparates diesen entgegen der Feder c4 um seinen Zapfen c

dreht. Dadurch gleitet die vorderste Letter vom Ansätze k1 ab und fällt herab in den Behälter des

Letterntransporthebels, welcher jetzt in seine Mittellage zurückkehrt und in dieser

die Letter freigibt, die nun durch einen Kanal nach dem Setzschiffe gleitet.

Zu bemerken ist noch, daſs das Einrücken für den Antriebsmechanismus des

Letterntransporthebels, um ein sicheres taktmäſsiges Zusammenarbeiten des das Pedal

tretenden Fuſses und der die Tasten anschlagenden Hand zu ermöglichen, immer in dem

Augenblicke geschehen muſs, wo die Kurbel der Antriebswelle durch den tretenden Fuſs

auf den tiefsten Punkt gebracht ist, daſs man also in diesem Augenblicke die

betreffende Taste niederdrücken muſs. Die ganze Maschine ist im Uebrigen eine

hübsche, gut durchdachte Construction, wenn sie auch in einigen Theilen etwas

vieltheilig ist. Dieses Prinzip des Letterntransportes hat der Constructeur auch für

eine Ablegemaschine verwendet, welche weiterhin zu besprechen sein wird.

Von den Letternsetzmaschinen ist nun noch eine der lebensfähigsten Constructionen zu

nennen, die Maschine von J. Thorne, welche auch auf der

diesjährigen Weltausstellung in Paris ausgestellt war. Die Maschine ist indeſs keine

neue Erfindung, und wurde schon 1882 in diesem Journal über dieselbe berichtet (1882

243 * 387 und 464). Dieselbe hat aber neuerdings

wesentliche Verbesserungen erhalten, und wird jetzt in Amerika von der Thorne Machine Company in Hartford (Conn.) und in

England von dem Type Setting Syndicate Limited in

London gebaut. Für diese Vervollkommnungen sind den genanten Gesellschaften in

Deutschland Patente unter den Nummern 44472, 45055 und 45199 vom 25. Oktober 1887

und 46427 vom 20. April 1888 ertheilt worden.

Das Wesentliche der Bauart der Maschine, in welcher Typen-Setz- und -Ablegemaschine

vereinigt sind, der Tastenbrettmechanismus und die senkrecht über einander liegenden

Typencylinder, darf nach dem Berichte 1882 243 * 387 als

bekannt vorausgesetzt werden. Die Vervollkommnungen betreffen nun in der Hauptsache

einerseits das Einfüllen und die Anordnung der Typen im Ablegecylinder und die

Transportvorrichtung des letzteren, andererseits die richtige Ueberführung der

Lettern von dem rotirenden Tische in den Winkelhaken und die Anordnung des

Setzschiffes, in das die Lettern aus dem Winkelhaken übergeschoben werden. Diese

neue Bauart der Maschine zeigt die Textfig. 3 und ist

in derselben mit A der Antrieb für den

Ueberführungsmechanismus der Lettern nach dem Winkelhaken K und mit B der Antrieb für den neuen

Transportmechanismus B1

des Ablegecylinders C bezeichnet.

Dieser letztere wie der Setzcylinder C1 sind mit den senkrechten, die Lettern enthaltenden

Nuthen C2 versehen, und

sind in der auf der Ausstellung befindlichen Maschine 90 solcher Nuthen in jedem

Cylinder vorhanden. Das Tastenbrett hat dementsprechend ebenfalls 90 Tasten, durch

deren Anschlag bekanntlich die untersten Lettern aus den Nuthen heraus auf den

rotirenden Tisch D befördert werden. Wie ein Vergleich

der Textfigur mit der Fig. 21 Taf. 32 in Bd.

243 zeigt, sind auch diese Hebelverbindungen HH1

JF und G zwischen dem

Tastenbrette und den Letternauswerfern wesentlich vereinfacht, und gerathen nach

Aussage des Fabrikanten nicht leicht in Unordnung.

Von dem rotirenden Tische D gelangen die Lettern auf das

endlose Transportband z, das um die Scheibe E läuft und die Lettern nach dem Winkelhaken K führt. Um nun die Lettern auf diesem Wege in Ordnung

zu halten, sind am Bande z Seitenführungen angebracht

und der so gebildete Kanal ist mit nach unten keilförmig verstärkten Platten

überdeckt, welche zwischen sich und dem Bande z nur

Raum für eine Type lassen, so daſs etwa auf einander liegende Lettern in eine

einzige Ebene gebracht werden. Um aber nun derartig neben einander auf dem Bande z liegende Lettern alle hinter einander anzuordnen,

müssen die Lettern jetzt eine aus zwei ovalförmigen Rädern bestehende

Trennvorrichtung r passiren, welche nur je eine Letter

durchgehen läſst.

Fig. 3., Bd. 274, S. 468

Von dem Transportbande z werden die Lettern bei der

amerikanischen Bauart wie früher durch ein Heberad in den Winkelhaken gehoben,

während bei der englischen Ausführung die in Fig. 9 und 10 Taf. 24 dargestellte

Stöſsereinrichtung zur Verwendung gelangt. Zwischen Leisten wird hier eine Plattet

von einem Excenter senkrecht auf und ab geführt, welche oben den Stöſser c trägt, auf den zur gröſseren Sicherheit ein Schieber

d die mit dem umlaufenden Bande z ankommende Letter a

überschiebt. Der Stöſser c ist an seiner dem

Transportbande z zugekehrten Seite der Scheibe e entsprechend gestaltet, macht eine sehr rasch auf und ab

gehende Bewegung und hebt so die Letter a unter die die

vorher gehobenen Lettern haltende Feder i und unter den

Haken h, damit die Zeile bildend.

Auf diese Weise wird die Letternreihe im Winkelhaken K

nach dem Setzschiffe M überführt, wo von einem zweiten

Arbeiter, der gegenüber dem Spatienkasten N seinen

Platz hat, die Justirung vorgenommen wird. Die Spatien werden dem Kasten durch ein

Pedalwerk O entnommen, und müssen im Uebrigen

Correcturen wie früher vorgenommen werden. Bezüglich der Einrichtung des

Setzschiffes M sei auf die Patentschrift Nr. 44472

hingewiesen. Ferner ist noch eine Neuerung zu nennen, die indeſs in unserer

Textfigur nicht ersichtlich ist und die die Einfügung seltenerer Typen betrifft. Zu

dem Zwecke ist über der inneren Kante des Tastenbrettes ein Typenkasten angebracht,

aus dem der Setzer nach Bedarf mittels Schieber Lettern ausstöſst, die in einen nach

dem rotirenden Tische D führenden Trichter fallen und

so zwischen die übrigen Lettern eingefügt werden.

Das Ablegen des Satzes und das Füllen der Kanäle des

Ablegecylinders C ist bereits in Bd. 243 S. 388

behandelt worden, und ist dem nur noch hinzuzufügen, daſs die Bewegung des

Ablegecylinders eine genau geregelte geworden ist, und der Cylinder eine rasche Vor-

und eine langsame Nacheinstellung erhält. Der Setzcylinder ist oben, da wo der

Ablegecylinder bezieh. die abzulegenden Lettern auf ihm schleifen, mit

auswechselbaren stählernen Platten versehen, und wird bei gefülltem Kanäle des

Ablegecylinders die unterste Letter fest genug auf den Setzcylinder aufgedrückt, um

in ihren zugehörigen Kanal hineinzufallen. Verringert sich die Letternsäule im

Ablegecylinder C, so müssen Nachrücker in Gestalt von

runden Bolzen angewendet werden.

Diese Thorne'sche Setz- und Ablegemaschine bedarf zur

Bedienung dreier Personen, einer, welche die Tasten anschlägt, einer zweiten, welche

die Zeilen ausschlieſst, und eines Lehrlings, welcher den Ablegecylinder versorgt.

Das Anschlagen der Tasten, das nicht ermüdend ist und von Frauen besorgt werden

kann, bedarf natürlich einer Lernzeit, derart, daſs ein Setzer nach etwa drei Wochen

gegen 4000 Lettern in der Stunde setzen kann, während er bei vollkommener

Geschicklichkeit etwa 10000 bis 12000 Lettern in der Stunde zu setzen vermag; in

vielen Fällen können mehrere Tasten zugleich angeschlagen werden. Die Maschine würde

damit bei einem Preise von 8000 M. eine Ersparniſs von etwa 25 Proc. gegenüber dem

gewöhnlichen Setzen bieten. Was die Abmessungen der Maschine anbetrifft, so haben

die Typencylinder etwa 380mm Durchmesser, das

Gewicht der Maschine beträgt gegen 400k bei einer

Höhe von 1m,67 und einem Platzbedarfe von 0qm,75. Für die praktische Brauchbarkeit der

Maschine spricht auſser dem Absatze in Amerika auch der Umstand, daſs in England im

Laufe eines Jahres mehr als 30 Maschinen abgesetzt sind.

2) Ausschlieſsvorrichtungen.

An selbsthätigen Ausschlieſsvorrichtungen liegen zwei Constructionen vor, welche

beide bereits praktische Bedeutung gewonnen haben und sich auch bei weiterer

Erprobung als brauchbar erweisen dürften. Die eine Anordnung ist von E. Wentscher in Berlin erfunden (* D. R. P. Nr. 47820

vom 17. Oktober 1886) und die andere gehört der Lagerman

Typotheter and Justifier Comp. Lim. in London (* D. R. P. Nr. 47861 vom 12.

August 1888) an. Beide wurden bereits bei Besprechung der betreffenden Setzmaschinen

erwähnt.

Bei der Wentscher-Construction ist davon ausgegangen,

daſs zum zweckmäſsigen maschinellen Ausschlieſsen die Zeile in Wörter zerlegt und

durch eine mechanische Vorrichtung jedem Worte das entsprechende Ausschluſsstück

hinzugefügt werden muſs, worauf die Wörter wieder zur Zeile vereinigt werden. Um

dies zu ermöglichen, ist den Buchstaben und Ausschlieſsungen systematische Dicke gegeben, und zwar ist als Einheit das

Viertel-Millimeter gewählt und als kleinstes Ausschluſsstück für die Schrift der

Ausstellungsmaschine (Borgis) ein solches von 1mm

Dicke. Dann folgen Ausschlieſsungen von 1½, 2, 2½

und 3mm Dicke. Jede dieser Ausschluſssorten ist in

einen senkbaren Kanal gefüllt, und die Ausschiuſskanäle sind so gestellt, daſs eine

die einzelnen Wörter enthaltende Trommel unter ihnen hinweggeführt werden kann.

Wie bereits bei der Setzmaschine von E. Wentscher

erwähnt, wird beim Setzen nach jedem Wort ein besonderer Hebel bethätigt und dadurch

das eben vollendete Wort in einen der Kanäle einer Trommel hineinbefördert, und die

Trommel um einen Kanal weiter gerückt. Diese Trommel ist um eine senkrechte Achse

drehbar und an ihrem Umfang mit etwa 50 senkrechten Kanälen in gleichem Abstande von

einander für die einzelnen Wörter versehen. Wenn nun eine Zeile nahezu gesetzt ist,

ertönt ein Glockenzeichen und der Setzer kann sich entschlieſsen, ob er das ganze

nächste Wort oder einen Theil desselben noch in die Zeile bringen, oder ob er

abschlieſsen und die Zeile aussperren will. Der Setzer dreht nun eine seitlich

angebrachte Kurbel einmal, und hierdurch wird ein ziemlich complicirter Mechanismus

bethätigt, welcher veranlaſst, daſs je nach Gröſse des übrig bleibenden Raumes der

eine oder der andere Kanal vorrückt, und auf jedes Wort der in Umdrehung versetzten

Trommel ein Ausschluſsstück abgibt. Die Vorrichtung arbeitet so vollkommen, daſs in

den zahlreichen Fällen, wo der Raum zwischen den Wörtern nicht ganz gleich ausfallen

kann, die ersten Zwischenräume mit dünneren, die letzten mit den nächstdickeren

Ausschluſsstücken gefüllt werden, so daſs stets dieselbe Zeilenbreite erzielt

wird.

Aus der Trommel, welche in ununterbrochener Umdrehung begriffen ist, da hinten stets

neue Wörter hinzukommen, werden die mit Ausschlieſsungen versehenen Wörter, eins

nach dem andern, herausbefördert, aneinander gereiht und als vollständige Zeile auf ein

schräg stehendes, an der oberen Langseite offenes Schiff befördert. Auf diesem

Schiff sind feststehende Messingregletten in Abständen, welche dem Schriftkegel

entsprechen, angebracht, und zwischen diesen wird eine Zeile nach der andern

eingefügt. Wenn eine Rinne die ihr zukommende Zeile aufgenommen hat, rückt das

Schiff um den Betrag einer Rinne weiter, bis es gefüllt ist.

„Spationiren“ kann die Maschine nicht; dafür aber kann eine Schrift mit

seitlichem Fleisch, der also gewissermaſsen die Spatien „angegossen“ sind,

zur Verwendung kommen. Solche Schriften sind schon hier und da in Gebrauch, haben

sich aber freilich für gewöhnliche Zwecke wenig bewährt.

Das Ablegen der Schrift bezieh. das Wiedereinfüllen in Röhren wird durch eine

Ablegemaschine ausgeführt, die in ähnlicher Weise wie die von Fischer (Gutenberg-Kommandit-Gesellschaft in Bielefeld)

die einzelnen Buchstaben, auf Grund verschieden gestellter Signaturen sortirt und in

die Kanäle zurückführt.

Die vorstehenden Angaben sind zum Theil der Papierzeitung, 1889 Nr. 67, entnommen, da dem Referenten eine weitere

Besichtigung der Ausstellungsmaschine nicht möglich war, indem die Maschine bereits

6 Wochen vor Schluſs der Ausstellung abgeholt wurde. Die Angaben werden aber

genügen, um einen Begriff der Ausschlſsvorrichtung zu geben, und darf daher mit

Interesse der weiteren Entwickelung der zur Zeit allerdings noch nicht völlig

durchgearbeiteten Wentscher'schen Maschine entgegen

gesehen werden.

In anderer Weise verfährt Lagerman bei seiner

Ausschlieſsvorrichtung. Während bei Wentscher die

einzelnen Wörter getrennt geführt werden und jedem Worte die zum fertigen Ausschluſs

nöthige Spatie aufgelegt wird, werden bei Lagerman die

Wörter wie sonst zu Zeilen vereinigt, und zwischen die Wörter Spatien ein und

derselben Dicke vorläufig eingelegt. In diesem Zustande wird das Setzschiff mit den

Typenreihen auf den Ausschlieſsapparat übertragen, wie unsere Textfigur 4 rechts zeigt. Auf demselben liegt es

derart geneigt, daſs die Kopfenden der Lettern dem Setzer zugekehrt sind, und

befindet sich dabei die vorderste Zeile über dem Finger eines auf und ab bewegten

Schiebers. Ueber dem vorderen Theile des Setzschiffes sind drei Kanäle angeordnet,

in denen Spatien verschiedener Dicke enthalten sind, die je nach Erforderniſs an

Stelle der im Satz enthaltenen Spatien gesetzt werden. Für die Praxis genügen zum

Ausschlieſsen halbe, Drittel- und Viertel-Gevierte, und sind deshalb auch nur drei

Spatienkanäle vorgesehen, doch kann zur gröſseren Bequemlichkeit noch eine vierte

Gröſse benutzt werden.

Der Setzer verfährt nun beim Ausschlieſsen folgendermaſsen: Nachdem die vorderste

Zeile in die bereits genannte Lage gebracht ist, drückt der Setzer durch Bewegen

eines Hebels einen hakenförmigen Finger auf die oberste Letter der vordersten Zeile

und schiebt diese letztere in eine gewisse Lage nach aufwärts. Der hakenförmige

Finger zeigt dabei durch einen auf einer elliptisch gestalteten Scala spielenden

Zeiger dem Setzer an, ob die betreffende Zeile zu lang oder zu kurz ist, und in

welchem Maſse die Spatien ausgewechselt und welche von den verschiedene Arten der

Zwischentypen zwischen die Wörter der Zeile eingeführt werden müssen, um die

vorgeschriebene Zeilenlänge zu erhalten. Hat der Setzer so erkannt, in welchem Maſse

die Auswechselung der Spatien stattfinden muſs, so stellt er einen zweiten Zeiger

entsprechend ein, der in unserer Textfig. 4 links

oben von dem auf der eiförmigen Scala spielenden Zeiger ersichtlich ist, und dreht

an dem rechts ersichtlichen Handrade. Dadurch wird mittels eines in der

Nuthcurvenscheibe geführten Hebels ein Schieber gegen, die emporgeschobene Zeile

bewegt, der vorn eine keilartige Nase zum Ausstoſsen der vorläufig gesetzten Spatie

und dahinter eine Vertiefung zur Aufnahme der nun einzuschiebenden Spatie

besitzt.

Fig. 4., Bd. 274, S. 472

Die Entnahme der einzuführenden Spatien aus den drei Behältern

erfolgt gemäſs der Einstellung des zweiten Zeigers.

Dieses Ausstoſsen der alten und Einführen der neuen Spatien wird für einige oder alle

Wortzwischenräume der Zeile wiederholt, wobei der die Längenänderung angebende

Zeiger bei jedem Spatienersatz seine Stellung ändert, bis er in seine Nullstellung

gelangt, welche anzeigt, daſs die Zeile nunmehr die vorgeschriebene Länge besitzt.

Die auf diese Weise fertig geschlossene Zeile wird sodann durch einen wagerecht

bewegten Schieber in das Setzschiff übergeschoben (Textfig.

4 links oben), in welchem die Zeilen zu Columnen geschlossen, und

gewünschtenfalls mit Durchschüssen in selbsthätiger Weise versehen werden.

Das Ausschlieſsen wird also in derselben vollkommenen Weise durchgeführt, wie beim

gewöhnlichen Setzen, und dürfte sich das Lagerman'sche

Setz- und Ausschlieſsverfahren ohne Schwierigkeit in die Praxis einführen, zumal

lediglich hinsichtlich der Spatien eine Vorbedingung gemacht ist. Auch der Preis ist

gegenüber den sonstigen Setzmaschinen gering, derjenige der Ausschlieſsvorrichtung

beträgt etwa 2350 Mark. Diese Eigenschaften der Billigkeit und der Anpassung an das

zur Zeit übliche Setz verfahren lassen das Lagerman'sche Verfahren als ein Verbindungsglied zwischen dem letzteren und

den vieltheiligen theueren Setz- und Ablegemaschinen erscheinen, und gewähren ihm

eine sehr aussichtsreiche Zukunft.

3) Lettern-Ablegemaschinen.

Während sich brauchbare Setzmaschinen für die jetzt gebräuchlichen Typen ohne zuviel

Schwierigkeiten bauen lassen, liegt die Sache für die Ablegemaschinen nicht so

einfach und setzen hier die Erfinder zum selbsthätigen Ablegen meist systematisch

abgestufte bezieh. mit besonderen Signaturen versehene Lettern voraus. So ist dies,

wie bereits erwähnt, der Fall bei der Thorne'schen

Ablegemaschine, und ebenso bei derjenigen von Mc Millan

in Ilion, New York (* D. R. P. Nr. 41126 vom 17. August 1886), dessen Setzmaschine

am Eingang dieses Berichtes behandelt wurde. Diese Millan'sche Maschine ist eine Verwandte der Thorne'schen Maschine, insofern als sich hier der Ablegecylinder innerhalb eines die Letternsetzkanäle enthaltenden

Ringes dreht. Wie Fig. 12 Taf. 24 zeigt, sind die abzulegenden Lettern in radialen Kanälen

c der sich langsam drehenden Scheibe L enthalten, und werden von dem von Feder M beeinfluſsten Schieber N

gegen die Zapfen j und k

zweier Schieber O und P

(Fig. 11

Taf. 24) angedrückt, welche in einer Aussparung i der

Scheibe L dadurch auf- und absteigen, daſs ihre Zapfen

s in Nuthen l und m des festliegenden Ringes Q geführt werden. Die Lettern besitzen Signaturen, wie sie Fig. 11 zeigt, und es ist

leicht ersichtlich, daſs, sobald die Daumen j und k eine gleiche Lage wie die Signaturen haben, die

vorderste Letter zufolge des Federdruckes (M) in den

Setzkanal W übergeschoben wird, welche Kanäle später

der Setzmaschine wieder

vorgelegt werden. Folgen bei diesem Ueberschieben zwei Lettern desselben Buchstabens

auf einander, so werden beide unmittelbar hinter einander übergeschoben. Da die

Scheibe L ungefähr eine Umdrehung in 1½ Minuten macht,

kann der Arbeiter das Einfüllen des abzulegenden Satzes während des Umlaufs

vornehmen. Wie weit sich dieses Ueberschieben der Lettern glatt vollzieht, kann

natürlich nur die Praxis entscheiden; im Uebrigen erscheint die Maschine etwas

sperrig und dürfte durch die wagerechte Bauart viel Raum einnehmen.

In ähnlicher Weise wie bei Thorne und Millan findet das Ablegen des Satzes bei der Maschine

von R. Winder in Bolton statt (* D. R. P. Nr. 47469 vom

30. Oktober 1888). Auch hier werden mit besonderen Signaturen versehene Typen

vorausgesetzt, die einzeln vom abzulegenden Satz auf ein schräges Letternbrett

gleiten und hier der Einwirkung von mit Daumen besetzten Armen derart unterliegen,

daſs die Daumen bei Uebereinstimmung mit den Lettern-Signaturen durch die letzteren

hindurchtreten und dadurch die Letter freigeben, die darauf durch ihr Eigengewicht

in den Setzkasten gleitet.

Gegenüber diesen, besondere Lettern bedingenden Constructionen hat die Ablegemaschine

von F. Praunegger in Graz (* D. R. P. Nr. 45056 vom 4.

November 1887) den Vortheil, für gewöhnlichen Satz verwendbar zu sein, welchem

Vortheil allerdings eine gröſsere Complicirtheit als Nachtheil gegenüber steht. Die

Maschine bildet eine völlige Umkehrung der weiter oben genannten Setzmaschine

desselben Erfinders, so daſs wieder ein Lettern-Lostrennapparat und der in der Mitte der Maschine gelagerte,

wagerecht schwingende Lettern-Transporthebel die

charakteristischen Theile der Maschine bilden. Der nur wenig abgeänderte

Lettern-Lostrennapparat nimmt wieder die vorderste Letter des abzulegenden Satzes in

sich auf, und bricht bei jeder Umdrehung der Maschine eine Letter vom Satze ab,

welche darauf in den Behälter des Transporthebels fällt. Ungefähr zur gleichen Zeit,

wo das Lostrennen der vordersten Letter erfolgt, muſs die entsprechende Taste der

Klaviatur angeschlagen werden, so daſs der Transporthebel mit der empfangenen Letter

durch den früher beschriebenen Antrieb nach rechts oder links aus seiner Mittellage

ausschwingt, bis er vor dem der betreffenden Letter entsprechenden Fache aufgehalten

wird und hier die Letter freigibt, welche nun in ihren Kanal gleitet.

Dem Vortheil der Maschine, für gewöhnlichen Satz verwendbar zu sein, ist noch

hinzuzufügen, daſs auch der Lettern-Trennapparat einfach ist, und gegenüber den für

Typen mit besonderen Signaturen bestimmten, selbsthätig arbeitenden Mechanismen

nicht leicht in Unordnung gerathen dürfte. Dem gegenüber fallen allerdings die

diesem Lettern-Ablegesystem anhaftenden höheren Betriebskosten wesentlich ins

Gewicht, da bei nahezu gleichem Zeitaufwand die Maschine mehr als einer Person zur

Bedienung bedürfen wird.

Als Lettern-Ablegemaschine ist auch noch die Rogers'sche

Maschine zu nennen, deren Typen-Ablegen bereits bei Besprechung der Setzmaschine

Erledigung gefunden hat.

4) Linotype-Setzmaschine.

Am Schlusse unseres Berichtes sei nun noch über eine amerikanische Erfindung von

bereits in der Praxis erwiesenem Werthe berichtet, welche unter dem Namen Linotype- oder Mergenthaler's Setzmaschine den betheiligten

Kreisen in Amerika und in jüngster Zeit auch in London vorgeführt worden ist. Die

Behandlung dieser Maschine am Schlusse des Berichtes und getrennt von den

Setzmaschinen rechtfertigt sich damit, daſs sich diese Maschine von den

Typensetzmaschinen dadurch wesentlich unterscheidet, daſs sie eine Matrizen-Setz-

und Grieſsmaschine zugleich ist, welche auſserdem die Matrizen nach Vollendung des

Gusses selbsthätig wieder vertheilt, so daſs sie wieder zum Gebrauch bereit gestellt

sind. Der Erfinder dieser Maschine, Ottmar

Mergenthaler, ist ein Deutscher (Württemberger), welcher ursprünglich

Uhrmacher war, 1872 im Alter von 18 Jahren nach Amerika (Baltimore) ging, und sich

hier der Construction von Setzmaschinen zuwandte. Er hat nahezu 15 Jahre an der

Vollendung seiner Maschine gearbeitet, und dabei gegen 220 Patente (darunter die

Deutschen Patente Nr. 42171, 40857, 34901, 34575, 32586 und 32346) zum Schütze

seiner Maschine in allen ihren Einzelheiten genommen, unter einem Aufwände von

ungefähr 300000 Dollars (The Engineer, 1889 Bd. 68 S.

34). Diese Zahlen zeigen, wie viel Geld und Mühe aufgewendet werden muſsten, um die

Maschine auf ihren gegenwärtigen Standpunkt der Vollendung zu bringen. Bei der

vorliegenden Besprechung der Maschine ist uns ein Eingehen auf Einzelheiten

natürlich ebensowenig möglich wie früher, doch werden die Textfig. 5 und die Fig. 13 bis 19 Taf. 24

genügen, um einen hinreichenden Einblick in den Arbeitsgang der Maschine zu geben.

Hinsichtlich der Einzelheiten sei noch auf die Patentschrift Nr. 42171

verwiesen.

Die Textfigur gibt ein perspectivisches Bild der gesammten Maschine und ist rechts

das Tastenbrett mit 107 Tasten ersichtlich, und oberhalb des Tastenbrettes eine

gleiche Anzahl senkrechter Rohre, deren jedes einen Satz Matrizen enthält, und zwar

sind die am häufigsten gebrauchten Matrizen links in längere, die seltener

vorkommenden rechts in kurze Rohre eingefüllt. Diese Rohre, von denen Fig. 13 Taf.

24 eine Seitenansicht zugleich mit Ansicht des Auslösungsmechanismus gibt, enthalten

Matrizen von der in Fig. 14 gezeichneten Form, senkrecht über einander stehend. Auf der einen

Längskante der Matrizen befindet sich ein Index-Buchstabe und auf der anderen bei

a die vertiefte Form desselben Buchstabens.

Sämmtliche den gleichen Buchstaben tragende Matrizen sind in allen Beziehungen

gleich, dagegen unterscheiden sich die Matrizen für die verschiedenen Buchstaben durch ihre Dicke,

wie auch durch die Anzahl der zahnförmigen Einschnitte d, die zur richtigen Vertheilung der Matrizen nach dem Gebrauche in ihre

zugehörigen Rohre dienen.

Fig. 5., Bd. 274, S. 476

Durch den Anschlag der Tasten fällt die unterste Matrize in eine geneigte Rinne, in

welcher sie, von Drähten geführt, abwärts gleitet, getrieben von einem Luftstrom,

der durch ein Rohr (Textfigur rechts) von einem Gebläse zugeführt wird. Die Matrize

bleibt endlich vor der in Fig. 15 Taf. 24

ersichtlichen beweglichen Wand u stehen, welche

jedesmal um die Breite einer Matrize vorrückt. Sobald ein Wort gesetzt ist, wird

eine Spatie von der in Fig. 16 und 17 gezeigten

Gestalt aus dem Behälter H (Fig. 15) eingeführt, und

ein neues Wort wird begonnen, bis eine Zeile fertig ist. Diese kann der Setzer mit

einem Blicke lesen, indem, wie erwähnt, jede Typenform einen Index-Buchstaben auf

der dem Beobachter zugekehrten Seite trägt. Findet der Setzer einen Fehler, so kann

er die falsche Matrize herausnehmen und durch die richtige ersetzen. Hierauf werden

die Matrizen zwischen die herab bewegten Arme JJ1 (Fig. 15) gefaſst und es

erfolgt das Ausschlieſsen der Zeile in folgender Weise.

Die Spatien (Fig.

16 und 17) bestehen

aus zwei auf einander gleitenden keilförmigen Stücken, von denen die kleineren Keile

zwischen den Matrizen sitzen, während die langen Theile selbsthätig zwischen die

Matrizen eingeschoben werden, bis die Zeile die vorgeschriebene Breite erreicht.

Dann wird die Matrizenzeile vor die Oeffnung des Gieſsapparates gebracht (Fig. 18) und

ein Druck auf den Kolben der Gieſspumpe vollendet den Guſs. Das Metall wird dabei

auf der geeigneten Temperatur mittels eines Thermometers erhalten, das selbsthätig

den Gaszufluſs regelt. Nach erfolgtem Gusse wird die Zeile glatt geschnitten und hat

dann die in Fig.

19 gezeigte Gestalt, welche Zeile das Wort „Engineering“ darstellt. Eine derartige Zeile kann dabei, wenn dies

erwünscht, selbsthätig beliebig oft hinter einander gegossen werden. Die fertigen

Zeilen werden nun ausgestoſsen und nach einem senkrechten, in der Textfigur vorn bei

A ersichtlichen Rahmen befördert, in dem sich Zeile

auf Zeile fegt, bis eine Columne fertig ist.

Nach erfolgtem Gusse werden die Matrizen an einer Führung C nach dem oberen Theile B der Maschine

emporgehoben, mittels eines Hebels, der von einer Nuthcurvenscheibe bethätigt wird

und links in der Textfigur ersichtlich ist. Hier werden die Matrizen von

gitterförmigen Greifern B an einer V-förmigen Schiene

entlang geführt, welch letztere den zahnförmigen Einschnitten d der Matrizen (Fig. 14) entsprechend

gezahnt ist, deren Zähne indeſs derart theilweise weggeschnitten sind, daſs die

Matrize ihrem zugehörigen Rohre gegenüber ihren Halt verliert und in ihren Kanal

hineinfällt. Damit ist die Matrize dann wieder zum Gebrauche bereit gestellt.

Die Maschine arbeitet mit groſser Genauigkeit und mit einer Geschwindigkeit von 5000

„m's“ in der Stunde, und es ist selbstverständlich, daſs eine Maschine

mit einer derartigen Leistung und bei den Arbeiten, die sie auszuführen hat,

sorgfältig gebaut sein muſs. Zu bemerken ist ferner, daſs die Maschine bei irgend

welchen Unregelmäſsigkeiten auf elektrischem Wege abgestellt wird, und daſs sie

verhältniſsmäſsig wenig Raum einnimmt, da sie ungefähr 1m,5 lang, 0m,9 breit und 1m,5 hoch ist (Engineering, 1889 Bd. 47 S. 729).

Gegenüber dem weitverbreiteten und zum Theil ja auch berechtigten Miſstrauen der

betheiligten Kreise gegenüber derartigen Maschinen ist als gutes Zeugniſs für die

Mergenthaler'schen Maschinen zu erwähnen, daſs in

Amerika gegen 130 Maschinen in Gebrauch sind, und wird u.a. die New York Tribüne ganz auf der Mergenthaler'schen Maschine gesetzt. Dieser Satz ist auch ihr eigenstes

Gebiet, und ist sie zum Setzen von Original-Manuscripten, in denen häufig sehr

einschneidende Correcturen vorgenommen werden, natürlich nicht recht geeignet. In

London, wo zwei Maschinen in der Druckerei des Railway

Herald arbeiten, findet augenblicklich eine lebhafte Erörterung über den

Werth der Maschine statt und es muſs natürlich abgewartet werden, wie weit die Mergenthaler'sche Maschine bei ihrem allerdings sehr

hohen Preise sich für continentale bezieh. für deutsche Verhältnisse geeignet

erweist.

R. Kn.

Tafeln