| Titel: | Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Rettungswesens. |

| Autor: | Sfd. |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 481 |

| Download: | XML |

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des

Rettungswesens.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 273 * S.

303.)

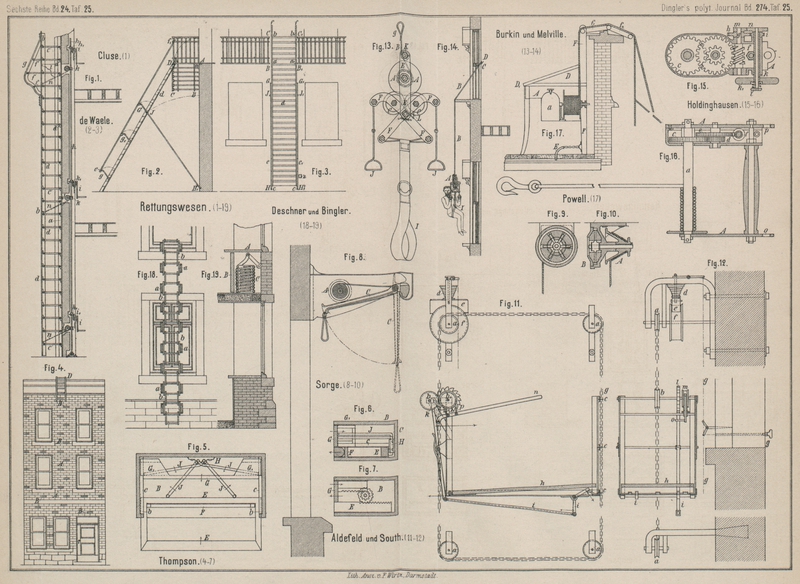

Mit Abbildungen auf Tafel

25 und 26.

Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Rettungswesens.

Von den Apparaten zur Rettung aus Feuersgefahr wollen wir zunächst diejenigen

betrachten, welche an der äuſseren Wand eines Hauses oder Gebäudes angeordnet sind

und beständig an dieser Stelle verbleiben.

Hieher gehört die zusammenlegbare Rettungsleiter von William

Cluse in Tottenham, England, welche demselben vom 6. Mai 1887 ab unter Nr.

42014 patentirt worden ist.

Die aus T-Eisen hergestellte Seitenwange a (Fig. 1 Taf. 25)

der Leiter ist auf dem Boden der in der Façade des Hauses angeordneten Nuth

befestigt. Die äuſsere Seitenwange b, ebenfalls aus

T-Eisen, ist durch die um Bolzen d lose drehbaren

Sprossen c mit der Wange a

verbunden. Wenn sich die Sprossen in wagerechter Lage befinden, dann stoſsen die

nach oben und unten umgebogenen Enden derselben gegen die Kopfflächen der

T-Eisenwangen a und b an.

In Folge dessen kann die äuſsere Wange b nicht tiefer

sinken, als bis zu der Stellung, in welcher die Sprossen wagerecht liegen. Um beim

Auf- und Absteigen das Fenstersims bequem überschreiten zu können, sind an dieser

Stelle an der äuſseren Leiterwange b Sprossen f und eine dem Profil des Simses entsprechend gebogene

Hilfswange g befestigt.

Das Zusammenfalten der Rettungsleiter geschieht vom Innern des Hauses aus mit Hilfe

einer Kurbel i, eines conischen Zahnrades i1 und eines

ebensolchen auf der durch alle Etagen hindurchgehenden Welle h befestigten Rades h1, der Schnecken k,

welche in Schneckenräder l eingreifen, die auf den

Achsen der Windetrommeln m befestigt sind. Auf den

Trommeln m sind Ketten n

aufgewunden, die, durch die Mauer hindurchgehend, an der beweglichen Wange b befestigt sind.

Wenn die Trommeln m so gedreht werden, daſs sich die

Ketten abwickeln, so faltet sich die Rettungsleiter durch ihr eigenes Gewicht aus

einander.

Die August de Waele in Gent patentirte Rettungseinrichtung (D. R. P. Nr. 42635 vom 19. August 1887) ist eine bewegliche

Treppe, welche an dem zwischen zwei Fenstern befindlichen Pfeiler oder zwischen zwei

Baikonen der Hausvorderseite angebracht wird.

Um die Achse aa1 (Fig. 2 und 3 Taf. 25)

dreht sich ein bewegliches Podest aba1

b1, dessen Breite

ungefähr gleich dem Zwischenräume zwischen diesen beiden Baikonen und dessen Länge

ab gleich der Höhe der Geländer ist. Auf den beiden

Seiten dieses Podestes sind die beiden Geländer ABCD

angebracht, welche Seitengeländer der Balkone bilden, sobald das Podest bezieh. die

Treppe an der Mauer anliegt, Wenn dagegen das Podest nach abwärts heruntergeschlagen

ist, dann bilden diese Geländer, indem dieselben sich gegen die Mauer anlegen, zwei starke Console.

Bei bb1 befinden sich

zwei Zapfen, um welche sich die beiden Wangen bc und

b1

c1 der Treppe drehen.

Die Wangen sind aus Flach- oder Profileisen hergestellt und die Stufen d an denselben befestigt. Mittels der Stangen GG1 sind die

Handgeländer ef und e1

f1 beweglich mit den

Wangen verbunden. Auſserdem ist eine fernere bewegliche Verbindung mittels der

beiden Stangen GHG1

H1

, die bei JJ1 an die Treppe gleichfalls beweglich anschlieſsen,

mit der Vorderwand des Hauses vorhanden.

Wird diese Vorrichtung geöffnet, so bewegt sich das Podest aba1

b1 um seine Drehachse

und geht nach unten. Gleichzeitig beschreiben die Punkte GG1

JJ1 Kreisbögen um die

Mittelpunkte HH1, die

Handgeländer entfernen sich von den Wangen, wobei dieselben zu den letzteren

parallel bleiben; das Ende der Treppe berührt alsdann den Boden. Da das Podest beim

Herablassen die beiden Geländer mit sich genommen hat, so befindet sich dasselbe

nunmehr in direkter Verbindung mit den beiden Baikonen. Man hat auf diese Weise eine

vollständige mit zwei Handgeländern versehene und auf einen wirklichen Austritt

mündende Treppe.

Um zu verhüten, daſs man die Treppe zum Ersteigen miſsbraucht, genügt es,

Gegenstufen, sogen. Futterstufen, oder einen Schlieſsladen anzubringen. Ist es

nothwendig, die Stufen sehr schmal zu halten, so wird ein Wellblech derart gegen die

Mauer angebracht, daſs die Stufen genau in dasselbe hineingreifen, wenn die Treppe

geschlossen ist.

George H. Thompson in Reading, Amerika, lieſs sich eine Rettungsleiter patentiren (D. R. P. Nr. 45182 vom 24. April 1888), welche aus

einzelnen in dem Mauerwerke eines Hauses in passender Entfernung von einander

eingelassenen eisernen Kästen B (Fig. 4 bis 7 Taf. 25) von der Gröſse

eines Ziegelsteines besteht, in welchen je eine heraus- und hineinschiebbare Sprosse

E gelagert ist. Diese Sprosse besteht aus einem

rechteckigen Rahmen, dessen Bewegung durch den Anschlag F begrenzt wird, während die Leisten c

demselben als obere Führung dienen.

Auf den Führungsleisten c ruht ein Gleitklotz G, welcher aus einer Vorderplatte G und zwei an deren Enden sitzenden hohlen Blöcken G1 besteht. An der

inneren Fläche der Rückenplatte C2 der Kästen ist in deren Mitte ein Lager H befestigt, welches zwei Hebeln IJ als Drehpunkt dient. Die unteren Arme dieser Hebel

erstrecken sich von dem Lager H in entgegengesetzten

Richtungen längs des Bodens des Kastens, parallel zur Rückenplatte des letzteren.

Ihre Enden sind nach aufwärts gebogen, so zwar, daſs sie gegen die hintere

Verbindungsleiste der Sprosse E anliegen. Die oberen

Arme der Hebel sind stumpfwinkelig zu den unteren Armen der Hebel abgebogen, nahe

dem Lager gekreuzt und nach vorn bis gegen die innere Fläche des Gleitklotzes G geführt, gegen welche sie anliegen. Soll die Leiter

zum Herabsteigen verwendet werden, so wird durch das Hineinschieben des Klotzes des

ersten Kastens

mittels der Hebel IJ das Heraustreten der ersten

Sprosse bewirkt. Beim weiteren Herabsteigen schiebt die betreffende Person die

Sprossen der unter ihr liegenden Kästen nach einander mit Hilfe des Fuſses vor.

Wie die Fig. 7

zeigt, kann die Uebertragung der Bewegung des Gleitklotzes G auf die Sprosse E und umgekehrt anstatt

durch Hebel IJ durch Zahnstangen und Zahnräder

stattfinden.

Um die Benutzung der Leiter durch unberechtigte Personen kenntlich zu machen, ist in

jedem Raume des Gebäudes, bei welchem die Leiter vorbeiführt, eine Glocke angebracht

und letztere durch einen Draht oder in anderer Weise mit einem der beweglichen

Theile des Sprossenkastens verbunden.

H. Sorge in Vieselbach hat einen Apparat zur

Selbstrettung von Personen aus hoch gelegenen Räumen construirt (D. R. P. Nr. 43013

vom 26. Juli 1887), welcher an der Wand neben oder über einem Fenster angebracht

wird. Derselbe besteht (Fig. 8 bis 10 Taf. 25) aus einer

Rolle A mit aufgewickeltem Gurt oder Seil von

hinreichender Tragkraft, einer dazu gehörigen selbsthätig wirkenden Schleuderbremse

B, einer beweglichen Ablenkvorrichtung C zur Vermeidung des Anstreifens an der Wand und aus

einer selbsthätigen Vorrichtung zum schnellen Wiederaufwickeln des abgerollten

Gurtes zwecks weiterer Benutzung.

Die zum Herablassen von Personen aus den oberen Stockwerken brennender Gebäude

dienende Bühne von H. Aldefeld in Rodenkirchen und Jos. South in Cöln a. Rh. (D. R. P. Nr. 43015 vom 2.

August 1887) ist mit einem Theil einer endlosen Kette, welche über vier Kettenrollen

a (Fig. 11 und 12 Taf. 25),

sowie zwischen den an der Bühne des Apparates befindlichen Kettenrollen bb1 hindurchgeht, bei

cc1 fest verbunden.

In unbelastetem Zustande wird die Bühne in jeder Höhe durch die aus Spiralfeder d, Bremsklotz e und

Bremsrad f bestehende Bremsvorrichtung gehalten. Wird

die Bremsvorrichtung durch Anziehen der Zugvorrichtung g ausgeschaltet, so geht die Bühne durch ihr Eigengewicht herunter, bis

die Zugvorrichtung g losgelassen und die Bremse wieder

in Wirksamkeit tritt. Auf diese Weise kann die Bühne bis zu jeder Fensterhöhe

herabgelassen werden, so daſs dieselbe bequem bestiegen werden kann. Betritt nun

eine Person den Boden h der Bühne, so wirkt das Gewicht

derselben auf das Hebelwerk i und der am oberen Ende

des letzteren befindliche Sperrhaken k greift in das

Rad l und hält dasselbe fest. Dieses ist auf derselben

Achse mit der Kettenrolle b1 und dem Bremsrade m befestigt, so daſs bei

Festlegung desselben die Kettenrollen sich ebenfalls nicht drehen können und somit

die ganze Bühne zum Stillstande kommt. Drückt man nun auf den Hebel n, so rückt der Stift o

den Sperrhaken k aus und zieht gleichzeitig das

Bremsband p auf dem Bremsrade m an, so daſs die Bühne sich langsam abwärts bewegt.

Die transportablen Apparate zur Rettung aus Feuersgefahr theilen wir in zwei Gruppen

ein, nämlich:

1) in solche, welche im Inneren der Gebäude aufbewahrt werden, und

2) in solche, welche den gefährdeten Personen von auſsen Hilfe bringen; hierher

gehören vor Allem die Feuerleitern.

Sehr einfach ist der zur ersten Gruppe gehörige Apparat von Benjamin Burkin und Thompson Melville in

Lonier Clapton, England (D. R. P. Nr. 42498 vom 20. Juli 1887), construirte, der im

Bedarfsfalle an einem Nagel oder einem Möbel nahe dem Fenster angehängt wird.

Auf einem mit einer tiefen Nuth versehenen Rade A (Fig. 13 und

14 Taf.

25) ist ein genügend langer Draht B aufgewickelt, der

an seinem freien Ende in eine Schleife G endigt. Das

Rad A ist in zwei seitlichen Schienen EE lose drehbar gelagert. Mit den unteren Enden der

letzteren sind auf jeder Seite zwei sich kreuzende Schienen FF gelenkig verbunden, welche die Bremsrollen C tragen, die durch das Gewicht der in der Schleife des Tragbandes I sitzenden Person gegen das Rad A angedrückt werden. Wird aber an den Griffen J von der in der Schleife I sitzenden Person ein Zug ausgeübt, so werden die Rollen C von dem Rade A entfernt.

In Folge dessen kann sich das Rad A schneller drehen

und das Herabgleiten der in I sitzenden Person wird

beschleunigt.

Wilhelm Holdinghausen in Siegen hat sich ebenfalls einen

Apparat patentiren lassen, bei welchem das auf die Seiltrommel aufgewickelte Seil

durch das Gewicht der sich mit dem Apparat herablassenden Person abgewickelt wird

(D. R. P. Nr. 44480 vom 22. Februar 1888).

In dem Gestelle A (Fig. 15 und 16 Taf. 25)

befindet sich die Seiltrommel a, welche durch die

Zahnrädchen cd und e mit

der Schnecke f in Verbindung steht. An der Welle g der Schnecke sitzt ein kleines Getriebe A, welches in das auf der hohlen Welle k sitzende Getriebe i

greift. Auf die Welle k ist ein kleines, glatt

abgedrehtes Schwungradrad k1 aufgekeilt, welches als Regulator dient. Der Mechanismus des Apparates

ist durch Scheibe n1

und Daumen m gesperrt; der federnde Knopf l dient zum Auslösen dieses Sperrwerkes. Die in Gefahr

befindliche Person befestigt sich mittels eines bei o

und p angebrachten Riemens, drückt auf den Knopf l und läſst sich herunter. Durch Andrücken der Hand an

das Schwungrädchen kann man die Geschwindigkeit, mit der man herunterfährt, nach

Belieben mäſsigen.

Bei dem Rettungsstuhle von Henry George Powell in London

(D. R. P. Nr. 43710 vom 30. April 1887) wird die Rückwand des Stuhles zu dem Zwecke

auf die Fensterschwelle gelegt, ein Zerreiben des Seiles beim Ablaufe desselben von

der Windetrommel zu vermeiden. Diese Rückwand des Rettungsstuhles ist an den

Hinterbeinen F1

F1 (Fig. 17 Taf. 25)

gelenkartig eingehängt und besteht aus zwei scharnierartig verbundenen Theilen f1

f2

, welche heruntergeklappt als Lehne dienen.

Der Stuhlsitz D ist um D1 aufklappbar und mit den Vorderbeinen des Stuhles

drehbar verbunden. Der Stuhl hat einen Kasten A,

welcher zur Aufnahme des Rettungsseiles, sowie eines Aufwindemechanismus für

dasselbe, ferner auch zur Aufnahme einer mit imprägnirender Flüssigkeit gefüllten,

zerstörbaren Flasche a dient. Die Hinterbeine F1 des Stuhles sind mit

Haken E1 versehen,

welche, in den Boden des Zimmers eingetrieben, den Stuhl festhalten.

Die Rettungsleiter von Deschner und Bingler in Eberbach

a. Neckar (D. R. P. Nr. 43020 vom 18. Oktober 1887) wird in einer einen Schrank C bildenden Fensternische in zusammengelegtem Zustande

untergebracht Zum Zwecke des Gebrauchs hat man nur nöthig, den Deckel A des Schrankes zu entfernen, sowie die Thür B desselben und das Fenster zu öffnen und die

zusammengelegte Leiter aus letzterem hinauszuwerfen.

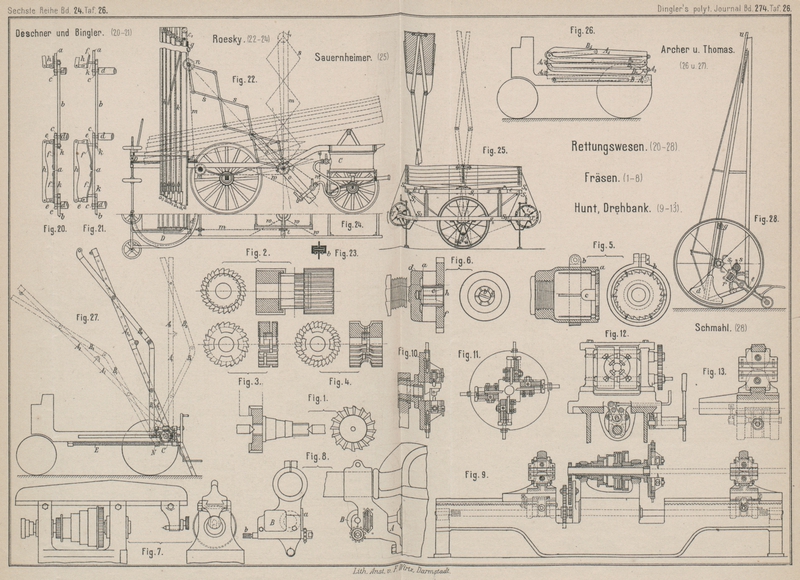

Die Leiter besteht, wie aus den Fig. 18 bis 21 Taf. 25 und

26 ersichtlich, aus den Metallschienen a und b, welche bei c durch

Gelenkstifte mit einander verbunden sind; letztere dienen den Leitersprossen d gleichzeitig als Achszapfen. Um der Leiter für den

Gebrauch die nöthige Stabilität zu geben, sind an den Schienen a Federn f angebracht, an

deren Unterseite die Stollen k angenietet sind. Diese

greifen, wenn die Leiter ausgeworfen wird und sich die Schienen aus einander legen,

in an entsprechender Stelle der letzteren angebrachte Lochungen, wodurch eine feste

Verbindung zwischen den einzelnen Schienen hergestellt wird.

Mit den Federn f sind durch Gelenkstücke e und entsprechende Gelenke die Handgriffe h verbunden. Will man die Leiter zusammenlegen, so

werden die Federn mittels dieser Handgriffe in die Höhe gezogen, in Folge dessen die

Stollen k aus den Lochungen treten und die Verbindung

der Schienen a und b an

dieser Stelle aufgehoben wird.

Gehen wir nunmehr zu der zweiten Gruppe der transportablen Rettungsapparate über, so

finden wir an der mechanischen Rettungsleiter von Ed.

Roesky in Charlottenburg (D. R. P. Nr. 40533 vom 24. November 1886) die

verschiedenartigsten Vorrichtungen zum Aufrichten und Ausziehen der Leiter

angewandt.

Die Leiter selbst, welche mit einem Transport wagen verbunden ist, besteht aus den

Einzelleitern a bis a5 (Fig. 22 Taf. 26), die aus

I- bezieh. ⊥-Eisen von verschiedenen Stärken hergestellt sind. Die Verbindung der

einzelnen Leiterbäume unter einander geschieht durch ⊔-förmige Gleitschienen bb1 (Fig. 23). Die Sprossen

bestehen aus schwachen schmiedeeisernen Traversen. Das ganze Leitersystem ruht auf

einer drehbaren Achse d, deren Zapfen in Lagern der

Drehscheibe D (Fig. 24) ruhen, welche

letztere sich um 360° drehen läſst.

Das Aufrichten und Ausziehen der Leitern bewirkt eine hydraulische Presse unter

Vermittelung eines Scherenparallelogramms, eines einfachen und eines

Potenzflaschenzuges. Die Presse ruht auf zwei Schildzapfen, um welche dieselbe

oscillirt; auf dieser Drehachse befinden sich gleichzeitig die beiden Stützpunkte für die Schere

s und die beiden Uebertragungsrollen t. Der obere Stützpunkt des Scherenparallelogramms

besteht aus einer Welle n mit zwei Zapfenausläufern,

die sich gegen Knaggen des untersten Leiterbaumes anlehnen, sobald die Leitern

senkrecht gestellt werden sollen. Beginnt der Kolben seine Bewegung, so hebt das

Parallelogramm s die Leitern an.

Soll die Presse zum Ausziehen der Leitern in Thätigkeit gesetzt werden, so werden die

Ketten m um die Rollen tt1 gelegt und an die Traverse g gehakt. Nachdem die Presse mittels der Ketten ww1 nahezu in die

senkrechte Lage gestellt ist, wird der Kolben ausgezogen. Der umgekehrte Flaschenzug

ll1 bewirkt die

erste Hubvergröſserung, der Potenzflaschenzug k dagegen

die weitere Bewegung der einzelnen Leitern. Da jede Leiter um dasselbe Stück aus

ihrer Grundleiter herausgeht, so wird die Leiter mit einem Zuge auf einmal

ausgezogen. Das zum Füllen der Presse nothwendige Wasser wird im Cylinder C mitgeführt.

Der Rettungsapparat von Leonhard Sauernheimer in Kl.

Heilsbronn, Bayern (D. R. P. Nr. 44686 vom 22. Januar 1888), ist nach dem schon

mehrfach für Rettungsvorrichtungen bei Feuersgefahr angewendeten Prinzip der

Nürnberger Scheren hergestellt.

Die Schere ist auf dem fahrbaren Gestelle Z in der Achse

g1 gelagert. Die

Lagerbalken g2 tragen

an ihren Enden dreitheilige, mittels Kurbel zu bewegender und durch Zahnrad und

Sperrkegel in ihrer jeweiligen Stellung festzustellender Trommeln tT und t1

T1. Um die Schere

aufziehen und niederlassen zu können, ist an je einem untersten rechtsseitigen

Scherentheile e bei s1 das Ende eines Seiles befestigt. Von s1 aus geht das Seil

über die um eine Achse drehbare dreitheilige Walze W zu

der an dem anderen Scherenarmende befestigten Rolle oder Walze s2 über die Walze s3 des Untergestelles

zu dem Trommeltheile t mit kleinerem Durchmesser.

Aehnlich ist der Seilgang für je einen untersten linksseitigen Scherentheil E, wie sich an der Hand der Zeichnung leicht verfolgen

läſst.

Werden nun die Trommeln in der Pfeilrichtung gedreht, so ziehen die Seile die

Scherentheile eE nicht nur bei s1

S1, sondern auch an den

Walzen s2

S2 herunter und

strecken dadurch das ganze System. Durch die Sperrkegel kann dasselbe in jeder

beliebigen Stellung fixirt werden. Um die Stabilität des Apparates zu erhöhen,

werden auf den Trommeln TT1 Spannseile angebracht, die sich, da das zweite Ende derselben an einer

der oberen Querstangen der Scherentheile befestigt ist, gleichzeitig mit dem

Aufstellen der Schere abwickeln.

In zusammengeklapptem Zustande nimmt die Rettungsleiter von James Brown Archer und George David Bagley

Thomas in Newcastleupon-Tyne, England (D. R. P. Nr. 46648 vom 27. April

1888), sehr wenig Raum, insbesondere bezüglich der Höhe, ein; sie kann schnell und

sicher überall, wo es erforderlich ist, hingebracht und in Lagen verwendet werden, wo gewöhnliche

Rettungsapparate nicht verwendbar sind. Dieselbe besteht aus fünf Leiterlängen A1

A2 . . . A5 (Fig. 26 und 27 Taf. 26)

und fünf Paar auſserhalb der Leitern angebrachten Hebeln B1 . . . B5. Von letzteren ist jedes Paar mit einer

Leiterlänge verbunden und in derselben Weise wie letztere umzulegen. Die unterste

Leiter A1 bewegt sich

auf einer zwischen dem Rahmengestelle des Wagens befestigten gekröpften Welle C. Die Enden des untersten Hebelpaares B1 sind an einer

Traverse D befestigt, welche, mit einer Schraubenmutter

N versehen, sich auf dem Gewinde der Schraube E bewegt. Wird F gedreht,

so geht die in wagerechten Führungen sich bewegende Traverse D auf der Schraube E vom vorderen bis zum

hinteren Ende des Wagens. Das untere, an der Traverse D

befestigte und mit der untersten Leiterlänge A1 verbundene Hebelpaar B1 hebt auf diese Weise die untere Leiter

und gleichzeitig heben die übrigen Hebelpaare B2B3B4B5 die

Leiter A2 . . . A5 nach oben, bis sie

eine ununterbrochene Leiter bilden.

Auch die gröſseren Firmen Deutschlands, welche Gegenstände für das Rettungswesen

liefern, haben sich bemüht, auf diesem Gebiete, insbesondere auf demjenigen der

Ausziehleitern verbesserte Constructionen auf den Markt zu bringen. Von diesen sei

hier nur der Balanceleiter von Paul Schmahl in Biberach

a. Riſs (D. R. P. Nr. 40481 vom 2. Juni 1886) Erwähnung gethan.

Die zur Aenderung der Neigung dienende Vorrichtung, welche aus den Kegelrädern ss1 (Fig. 28 Taf. 26),

Schrauben rr, Zahnsegmenten ff und Stützen ee besteht, ist an der Leiter

derart angebracht, daſs dieselbe durch ihr Eigengewicht in Verbindung mit den

Gewichten dd, die selbsthätige seitliche Senkelstellung

der um Bolzen g drehbaren Leiter bewirkt. Um das

Ballastgewicht d möglichst vermindern zu können, sind

die Fahrgriffe l des Hauptpatentes bei dem Gegenstande

des Zusatzpatentes Nr. 44149 vom 11. November 1887 ab scharnierartig mit dem

Gewichtstheile d verbunden.

Sfd.