| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | Willkomm |

| Fundstelle: | Band 274, Jahrgang 1889, S. 496 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

273 S. 1.)

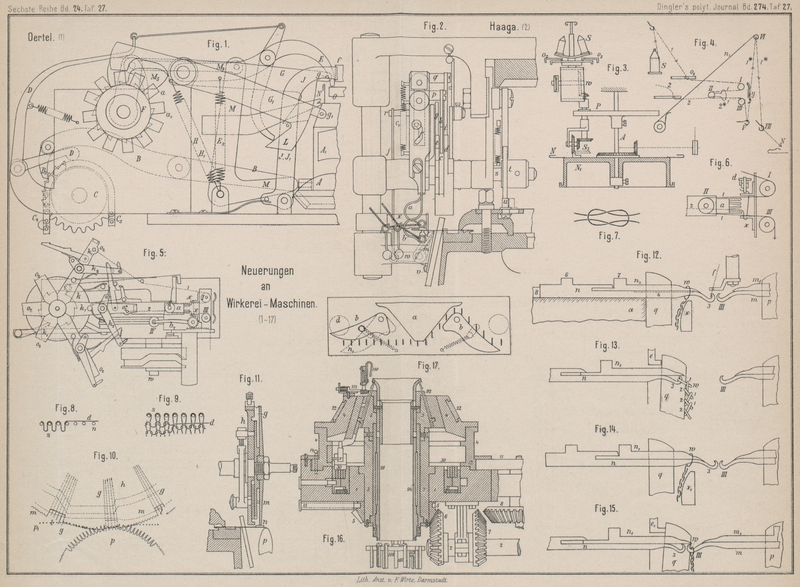

Mit Abbildungen auf Tafel

27 und 28.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Die Verwendung der Wirkwaaren zu Stoffen für Oberkleider (sogen. Tricotstoffe im

engeren Sinne) hat seit etwa acht Jahren eine wesentliche Vermehrung der Rundstühle

im Gefolge gehabt, denn wenn man auch mannigfach derlei Kleiderstoffe am

Kettenstuhle arbeitet (etwa dreireihigen Atlastricot aus Kammgarn oder Seide), so

ist doch zweifellos der Rundkulirstuhl die für solche Stoffabrikation

leistungsfähigste und meist verwendete Wirkmaschine. Seine Arbeitsgeschwindigkeit

ist in jedem einzelnen Systeme der Maschenbildung doppelt so groſs wie die des

flachen Kulirstuhles, weil in einem solchen Systeme alle Arbeiten zur Herstellung

der Maschen gleichzeitig erfolgen, also nicht die Maschinentheile für das Kuliren

und diejenigen für das Ausarbeiten auf einander zu warten brauchen. Durch die

gröſsere Anzahl der Systeme, welche an den mittleren gebräuchlichen Maschinen doch 8

bis 10 beträgt, an groſsen Stühlen aber leicht auf 20 und mehr steigt, erhöht sich

die Leistung eines solchen Stuhles sehr bedeutend. Nicht in dem Maſse günstig, wie

man wohl wünschen mag, ist die Verwendung des Rundstuhles zu Farbmustern, welche

auch in Kleiderstoffen vielfach verlangt werden. Die Lang- und Querstreifen oder die

als Streumuster vereinzelt vorkommenden Farbbilder hat man als Preſsmuster, als

Ringelwaare, unterlegte und plattirte Farbmuster, sowie in einzelnen Fällen sogar

als Futterwaare, deren farbige Futterfäden nach der Waarenvorderseite

hindurchdringen, hergestellt, ohne von irgend einer Art, als besonders ergiebig,

recht befriedigt zu sein. Der Fachmann weiſs recht wohl, daſs die Fadenlage in

Wirkwaaren überhaupt die Darstellung gröſserer Farbbilder nicht gestattet, wenn

nicht die wichtigste Eigenschaft dieser Waaren, ihre Elasticität, wesentlich

vermindert werden soll;

trotzdem sucht man noch fortwährend durch neue Mittel und Stuhleinrichtungen die

oben genannten Musterarten an Rundstühlen in vortheilhafterer Weise herzustellen,

wie die neuerdings entstandenen und in der Folge beschriebenen Vorrichtungen

erkennen lassen.

Ein Ringelapparat für englische Rundwirkstühle von Karl August Oertel in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P.

Nr. 47703 vom 24. Juni 1888) verwendet für ein System am Stuhle zwei oder mehrere in

Form zweiarmiger Hebel aufgelagerte Fadenführer GG1 (Fig. 1 Taf. 27), welche

von den Kröpfen aa1

eines Musterrades F unter Gegenwirkung von Federn HH1 ein- und ausgerückt

werden. In der tiefsten Lage G1 legen sie den Faden mittels eines Hilfsführers N zur Arbeit in die Nadeln, beim Ausrücken, also Heben

in die höchste Lage G wird der Faden über die Kante des

Stelleisens O gezogen und von dem gegen letztere

abwärts bewegten und drückenden Hebelende E

zerschnitten, das freie Fadenende aber durch einen der federnden Klemmhebel JJ1 an das Stelleisen

f angedrückt. Der Nadelcylinder des Stuhles enthält

eine Curvenführung AA1

, welche den Hebel M

bewegt und durch Zugstange M2 und Klinke M5 das Musterrad F

dreht. Dieselbe Curve AA1 bewegt den Klinkhebel B, welcher mit B3 das Kettenrad C mit der Musterkette C3 umdreht, deren aufgeschraubte Knöpfe C4 durch den

Winkelhebel D das Messer E

emporheben, worauf es durch den Zug der Feder E2 schnell auf O herabfällt und den ausgerückten Faden zerschneidet. Die Klemmhebel JJ1 werden durch die

Fadenführer selbst, welche beim Emporsteigen an den Bolzen L stoſsen, zeitweilig von f abgerückt, damit

sie die Fadenenden freigeben, wenn der betreffende Faden wieder in Arbeit kommen

soll.

Französischer Rundwirkstuhl mit Ringelapparat von Gebrüder Haaga in Stuttgart (* D. R. P. Nr. 47246 vom

25. Mai 1888). Während an englischen Rundstühlen, die gewöhnlich nur wenige Systeme

enthalten, das selbsthätige Abschneiden der ausgerückten Fäden durch eine Schere und

Anlegen der neuen Fäden schon mehrfach und unter verschiedenen Ausführungsformen der

Theile zur Anwendung gekommen ist, tritt diese Einrichtung an französischen

Rundstühlen meines Wissens zum ersten Male auf: In jedem Systeme sind vor der

Mailleuse zwei Fadenführer a und b (Fig. 2 Taf. 27) an Platten

angeschraubt und mit denselben an einem lothrechten Stelleisen so zu verschieben,

daſs sie, bevor sie sich heben oder senken, unten mit ihrem Oehre vor die Nadelreihe

schwingen und nach dem Vorschieben wieder über diese Nadelreihe zurückschwingen. Der

Schlitz f in jeder Führungsplatte hat eine diesen

Bewegungen entsprechende Form, so daſs die Excenter c

und d durch h und i, p und q die Platten mit

den Führern nur zu heben, und die Federn c1 sie nur zu senken brauchen. Der oben stehende

Führer ist in Thätigkeit, er liefert seinen Faden durch einen Schlitz im Blechstücke

x an die Mailleuse; der untere Führer dagegen hat

beim Senken vor den

Nadeln seinen Faden unter die Nadelreihe gebracht, wo er, da er noch an der letzten

Masche hängt, mit fortgezogen, aber schlieſslich von einer Schere l zerschnitten wird, während die Feder m das freie Fadenende an das Streicheisen v klemmt und festhält. Sobald dieser untere Führer sich

hebt, so bringt er auch den Faden wieder über die Nadelreihe, leitet ihn also in

einer Lücke durch die Nadelreihe, welche ihn alsbald mit fortführt bis zur

Mailleuse. Die Bewegung des einen Scherenblattes l

veranlaſst das Excenter e durch grjw und das andere Blatt ist am Streicheisen v befestigt. Mit der Schere l öffnet sich

auch die Feder m, um das festgeklemmte Fadenende frei

zu geben. Die Excenter cd haben regelmäſsig wechselnde

Erhöhungen und Vertiefungen, sie sind an der Welle s

befestigt, welche durch ein Klinkrad t und einzelne auf

dem Nadelringe angebrachte Bolzen u gedreht werden

kann, wenn diese Bolzen an das Rad t treffen. Ein Zähl-

und Musterapparat innerhalb des Stuhles wirkt auf diese Bolzen u derart, daſs er sie an t

hinausschiebt oder von t hinweg einwärts zieht, so daſs

nach beliebig vielen Umdrehungen der Fadenwechsel eintreten kann. Der Apparat ist an

vorhandenen Stühlen leicht anzubringen.

Einen Schritt weiter als alle bekannten Ringelapparate geht der Hundwirkstuhl mit Knüpfapparat von C. Terrot in Cannstatt (* D. R. P. Nr. 47290 vom 1.

December 1888), weil er für ein System eine gröſsere Anzahl Fäden (es sind deren

sechs angegeben) abwechselnd derart in Betrieb bringt, daſs er den folgenden Faden

an den vorhergehenden anknüpft. Es sind zwar im Allgemeinen Knoten in Kulirwirkwaare

nicht gebräuchlich, das Anlegen der Fäden wird vielfach vorgezogen, aber sie sind

auch nicht gerade ausgeschlossen und die Terrot'sche

Einrichtung arbeitet mit groſser Genauigkeit und Sicherheit den in Fig. 7 Taf. 27

gezeichneten Knoten. Der Apparat ist, wie Fig. 3 zeigt, am

Ruudstuhle in der Ausdehnung von S3 aufwärts bis S

angebracht und wird vom Zahnkranze S3 des Nadelringes N1 in Bewegung gesetzt. Jeder Arm o2 des oberen Theiles

Fig. 3 und

5 ist der

Führer eines Fadens und der arbeitende Faden macht den in Fig. 4 skizzirten Weg 11 * von der Spule S zu

den Nadeln N: er geht durch das Oehr seines Armes o2 über die Rollen I II III durch die Oehre V

VII und dazwischen durch das Oehr VI eines

federnden Fadensammlers n1. Während dieser Faden 1 arbeitet, wird

schon der nächstfolgende, welcher nach 1 arbeiten soll,

in der Richtung 22 * um die durch Rolle II gebildete Schleife 11

herumgeführt, so daſs beide Fäden in die Lage kommen, welche sie später im Knoten

einnehmen, aber vorläufig nur lose an einander liegen. Sobald der Wechsel eintreten

soll, legt sich die Bremse y an die Rollen I III und der Knoten 12 *

wird fest zusammen gezogen, der Stuhl aber verarbeitet inzwischen den von n1 aufgesammelten Faden

1 *. Die Enden der Fäden am Knoten werden

abgeschnitten, während der Führer o2 * an die Stelle von o2 rückt, und ein neuer Führer kommt

gleichzeitig mit dem weiter folgenden Faden an die Stelle von o2 * und letzterer wird

nun wieder um die Schleife des arbeitenden Fadens herumgelegt. Behufs Herstellung

dieser Verbindung nimmt zunächst ein beweglicher Arm a

(Fig. 5

und 6),

welcher zwei Zangen enthält, mit einer derselben den Faden o2 von seinem Führer ab und geht mit ihm

unter der Rolle II hin und hinter derselben empor; dort

gibt er ihn an einen Greifer d (Fig. 6) ab, welcher ihn um

die zwei Schutzwinkel x und um die zwei Strecken des

Fadens 1 herumführt, wobei d um 180° gedreht wird. Nun öffnen sich beide Zangen von a, erfassen beide Enden der eben hergestellten

Schleifenlage des Fadens 2 und halten sie fest, um zur

rechten Zeit den Knoten 21 zusammenziehen zu können.

Sobald die Schleifen 21 um einander herum gelegt sind,

so bleibt der Knüpfapparat stehen, und eine Zähl- und Musterscheibe wird noch direkt

von Erhöhungen des Nadelkranzes gedreht und bestimmt die Zeit des Fadenwechsels. Ist

dieselbe gekommen, so hält die Bremse y die Rollen I III (Fig. 4 und 5) fest und die Rolle II wird gehoben, um ihre Fadenschleife 1 fallen zu lassen. Nach dem Knüpfen legt sich ein

drehbarer Arm b7 mit

der Rolle IV an den neuen Faden, zieht ihn wieder in

Schleifenform aus und gibt diese Schleife an die wiederum gesenkte Rolle II und I ab, worauf auch

die Bremse y sich öffnet und den gewöhnlichen Fadenlauf

wieder herstellt. Der Fadensammler n1, welcher durch das Verarbeiten seines Vorrathes

gesenkt worden war, hebt sich wieder empor, um den Vorrath für eine nächste

Knüpfzeit auszuziehen.

Der franzosische Rundwirkstuhl für Preſsmusterwaare von

Wilhelm Heidelmann in Stuttgart (* D. R. P. Nr.

48148 vom 16. December 1888) gewährt die Möglichkeit, in einer Maschenreihe viele

Nadeln neben einander nicht zu pressen, also eine groſse Anzahl Doppelmaschen neben

einander herzustellen, ohne daſs dieselben lange Schleifen bekommen, welche

bekanntlich für die weitere Arbeit und auch für den Gebrauch der fertigen Waare

recht störend wirken. Der Faden wird, wie Fig. 8 Taf. 27 zeigt, nur

zwischen denjenigen Nadeln, welche Maschen bilden sollen, zu Schleifen s kulirt, auf die anderen Nadeln n aber gerade gestreckt (d) hingelegt. Die Mailleuse h (Fig. 10 und 11) enthält

deshalb nur an einzelnen Stellen Kulirplatinen g, ist

aber sonst leer. Vor der Mailleuse h ist, fest mit ihr

verbunden, ein Preſsrad m angebracht, welches an den

Stellen der Platinen g tiefe Einschnitte, am übrigen

Umfange aber Preſszähne für die einzelnen Nadeln enthält. Die Zähne drücken auf die

Nadeln und schlieſsen deren Haken, während die Schleifen von den Platinen vor die

Haken geschoben werden; folglich gelangen die kulirten Schleifen s in ihre offenen Nadelhaken, weil an Stelle der

kulirten Nadeln das Preſsrad eine breite Lücke l

enthält, die gerade Fadenstrecke d aber kommt auf die

zugepreſsten Haken. Wenn nun nach der Mailleuse, also bei p1 die Maschen ausgearbeitet werden, so wird dort wieder ein

Musterpreſsrad verwendet, welches nur die Nadeln mit den kulirten Schleifen s preſst, für die übrigen aber Lücken enthält. Beim

Abschlagen entstehen dann aus den Schleifen s die neuen

Maschen und die geraden Fadenstrecken d fallen von den

Nadeln ab und liegen dann gerade gestreckt auf der Waarenrückseite, sie geben also

genau die Fadenlage der unterlegten Farbmuster, wie Fig. 9 zeigt. Das Resultat

dieser Arbeit wird also genau genommen zu den unterlegten Farbmustern zu rechnen

sein, wenngleich es aus mehrfacher Preſsmusterarbeit hervorgeht. Es ist hierbei eine

Jacquin-Mailleuse verwendet worden, weil eine solche nur das Anbringen eines

Preſsrades m leicht gestattet, und man hat ein Gegenrad

p angebracht, um diejenigen Nadeln zu unterstützen,

auf denen kulirt wird. Bei Veränderungen der Muster sind allerdings die Platinen g in anderer Reihenfolge in die Mailleuse einzusetzen

und auch beide Preſsräder, sowie das Gegenrad neu anzufertigen; immerhin können die

Kosten hierfür unter Umständen gegenüber der besseren Arbeit und Waare als gering

erscheinen. Es wird sich empfehlen, die Jacquin-Mailleusen mit groſsem Durchmesser

zu bauen, damit man groſse Platinen mit langer Führung erhält und das Auslaufen und

Abnutzen thunlichst vermindert wird.

Wirkmaschine für Links- und Links-Waare von C. Terrot in Cannstatt in Württemberg (* D. R. P. Nr.

47799 vom 13. Januar 1889). Die sogen. Links- und Links- oder Strick-Waare besteht

aus abwechselnd einer nach rechts hin und einer nach links hin abgeschlagenen

Maschenreihe. In der Waare w von Fig. 13 Taf. 27 ist z.B.

jede Reihe 1 nach rechts und jede Reihe 2 nach links über ihre nachfolgende Reihe

hinabgeschoben oder abgeschlagen worden. Zu ihrer Herstellung gehören zwei

symmetrisch gegen einander liegende Nadelreihen nm,

welche abwechselnd die Waare tragen und eine neue Maschenreihe arbeiten. Man kann

also dergleichen Waare am Handfangstuhle arbeiten, hat auch englische und

französische Ruudstühle zu ihrer Herstellung eingerichtet und selbst flache

mechanische Kulirstühle und Strickmaschinen zur Links- und Links-Arbeit geeignet

gemacht. Die Vorlage besteht nun nicht in der Einrichtung einer besonderen

Wirkmaschinenart, sondern in der Construction eigenthümlicher Nadeln, welche an

runden oder flachen Maschinen gebraucht werden können und namentlich das Uebertragen

der Waare von einer Nadelreihe auf die andere erleichtern sollen. Diese Nadeln sind

einzeln beweglich und es besteht jede aus zwei unabhängig von einander bewegten

Theilen n und n1 oder m und m1 (Fig. 12 bis 15). Das

untere Stück n enthält einen steifen Haken 3 und das obere Stück n1

, welches zum Theil in einer Rinne 4 des unteren hin und her gleitet, ist vorn zugespitzt

und liegt mit seiner Spitze entweder in der Rinne 4, so

daſs die Waare w von n auf

n1 geschoben werden

kann, oder reicht über den Haken 3 seiner Nadel, sowie

bisweilen auch über denjenigen der Gegennadeln (Fig. 15) behufs des

Abschlagens und

Uebertragens der Maschen hinweg. Die Fig. 12 bis 15

verdeutlichen die Maschenbildung auf einer Nadelreihe n. Während die Nadeln n und Schieber n1, getrieben von

geeigneten, an 67 wirkenden Nuthenführungen oder

Schlössern, in ihren Lagerschlitzen 8 nach vorn gehen,

hält ein Streicheisen x die Waare w zurück, so daſs dieselbe auf n1 geschoben wird. Ist der Faden f in den Haken 3 eingelegt

worden, so geht n schneller zurück als n1, der Haken 3 kommt unter die Spitze von n1 und die Platine q (Fig.

13) schiebt die Waare w von n1 hinab in die neue

Schleife, welche gleichzeitig während dieses Abschlagens durch q aus dem Faden in 3

gebildet wird. Damit wird eine Maschenreihe 1 nach

rechts abgeschlagen. Nun gehen einzeln die Platinen q

und Schieber n1 zurück

und darauf n und n1 wieder vorwärts, wobei x1 die Waare w zurückhält, so daſs dieselbe auf n1 gelangt. Dabei sind Haken 3 und Gegenhaken III dicht an einander

gerückt; sie bewegen sich nun beide gleichmäſsig nach links, während n1 liegen bleibt und

die nach rechts sich wendende Platine q die Waare w von n1 über beide Haken hinwegschiebt und in den Haken

III fallen läſst, so daſs also diese Waare nun auf

den Gegennadeln m hängt. Dieselben arbeiten in gleicher

Weise wie oben angegeben ihre nach links abfallende Maschenreihe und übertragen dann

ebenso die Waare wieder auf die Nadeln n.

An die Rundkulirstühle schlieſst sich an eine Rundstrickmaschine für reguläre Strümpfe von Henshall, Hepworth und Hanson in Philadelphia (* D. R. P. Nr. 48463 vom

31. Juli 1888), welche in Fig. 16 Taf. 27 im

Querschnitte gezeichnet ist. Sie enthält ein kegelförmiges Nadelbett 3, drehbar im Gestell 1,

und um dasselbe herum liegend einen ebenfalls kegelförmigen Schloſsmantel 4, welcher auch drehbar ist. Bei dem Rundstricken zur

Herstellung eines Waarenschlauches wird das Nadelbett 3

durch die Räder 56 von der Triebwelle 2 gedreht und der Schloſsmantel 4 durch den Bolzen 14 festgestellt. Bei der

Arbeit flacher Stücke für die Ferse und Fuſsspitze wird die Welle 2 nach rechts geschoben, also Rad 6 aus 5 entfernt und Rad

7 in 8 eingerückt, so

daſs jetzt die Welle 2 durch 11

12 den Schloſsmantel schwingend hin und her dreht, während das Nadelbett

3 durch den Bolzen 13

festgestellt ist. Das Schloſs ist so eingerichtet, daſs es während dieses Schwingens

durch einzelne Ringe 30 des Gestelles regulirt werden

kann zur Bearbeitung von nach und nach einer gröſser oder kleiner werdenden

Nadelzahl. Diejenigen Schloſsdreiecke, welche die Nadeln herabziehen, sind mit dem

äuſseren Ringe 22 verbunden und können durch Drehen

desselben zur Arbeit fester oder lockerer Waare verstellt werden. Ueber dem

Nadelbett 3 ist noch ein zweites kurzes Führungsbett

92 angebracht, welches man durch Drehung der

Cylinder 91 oder 94 heben

und senken kann; wird es gehoben, so drückt es die Zungennadeln oben etwas aus

einander, erweitert also den Nadelkreis und bildet eine etwas weitere Waare als vorher, welche

Einrichtung zur Erweiterung des Strumpflängens in der Wade benutzt werden soll,

derart, daſs auf eine Anzahl Umdrehungen das Heben und darauf ebenso das Senken von

92 stetig erfolgen soll. Der Fadenführer 110 wird bei der schwingenden Bewegung des

Schloſsmantels 4, auf welchem er befestigt ist, dadurch

verschoben, daſs seine Platte 113 mit Zähnen in die

zahnförmigen Führungsnuthen des Ringes 92 eingreift.

Zum Abzug der Waare werden die mit 103 angedeuteten

Haken benutzt, welche von verschiedener Länge in einer Anzahl von etwa 10 Stück an

der Waare hängen und unten Gewichte tragen; die längsten Stäbe hängt man an die

einseitig an zuarbeitenden Fersen und Fuſsspitzen, damit deren Gewichte nicht an die

der übrigen antreffen, während sie allein hinabsinken.

Lamb'sche Strickmaschine für

schlauchförmige und einseitig offene Waare von gleichmäſsiger Maschenlänge

von Seyfert und Donner in Chemnitz (* D. R. P. Nr.

47810 vom 5. Oktober 1888). Das Schloſs in der gewöhnlichen Lamb'schen Strickmaschine enthält bekanntlich einen Nadelheber und zu

beiden Seiten desselben je einen Nadelsenker; von den letzteren beiden Dreiecken

wirkt das eine beim Hingange und das andere beim Hergange, um die Nadeln zur

Maschenbildung herab zu ziehen, sie müssen folglich beide in genau gleicher Höhe

stehen, wenn sie gleichlange Maschen und gleichmäſsige Waare liefern sollen. Wenn

man einseitig offene Waare arbeitet, so stellen beide Nadelreihen nach einander eine

Maschenreihe her, dann ist also erforderlich, daſs alle vier Seitendreiecke der

Maschine in genau gleicher Höhe stehen, und das ist erfahrungsmäſsig sehr schwierig

zu erreichen. Im vorliegenden Falle wird deshalb das in Fig. 17 Taf. 27

gezeichnete Schloſs verwendet, welches einen Nadelsenker a und zwei Nadelheber b enthält und damit den

Vortheil gewährt, daſs bei einseitiger oder einreihiger Waare nur eben dieses eine

Dreieck a abschlägt, also die Nadeln beim Hin- und

Hergange ganz gleich weit senkt und bei einseitig offener Waare nur die beiden

Nadelsenker a auf beiden Maschinenseiten in gleiche

Lage zu bringen sind. Dieses Schloſs hat weiter den Vortheil, daſs die Nadelheber

b als einarmige Hebel schräg abwärts hängen und

folglich vorlaufend die Nadeln heben, aber nachlaufend, wie b linksseitig in Fig. 17 zeigt, von den

Nadelfüſsen n1 etwas

gehoben werden und nicht, wie die bisherigen fest liegenden Seitendreiecke, welche

vorlaufend die Nadeln nochmals niederdrücken, schädlich auf die Nadeln und das Garn

wirken. Durch Federn werden die Heber b wieder in ihre

tiefste Lage gezogen. Damit nun aber auch bei diesem Schlosse der Nadelsenker a derjenigen Seite, welche nicht arbeitet, auch nicht

auf die Nadeln drückt und die Waare. unnöthig anspannt, so ist in der vorliegenden

Maschine die Einrichtung getroffen, daſs das ganze Schloſs selbsthätig von der

Nadelreihe emporgehoben wird, wenn es nicht arbeitet. Die Maschine wird als

mehrköpfige, d.h. als solche gebaut, welche neben einander mehrere Waarenstücke, z.B. Hosen

arbeitet, und wird von Elementarkraft bewegt, es ist also das selbsthätige Reguliren

ihrer Arbeit sehr wichtig; sie arbeitet die Hosentheile oben einseitig offen und

unten im Beinlängen rund geschlossen, mindert aber diese Stücke auch selbsthätig, so

daſs vollkommen reguläre Waare entsteht mit durchaus gleichmäſsiger Maschenlage im

offenen und geschlossenen Theile.

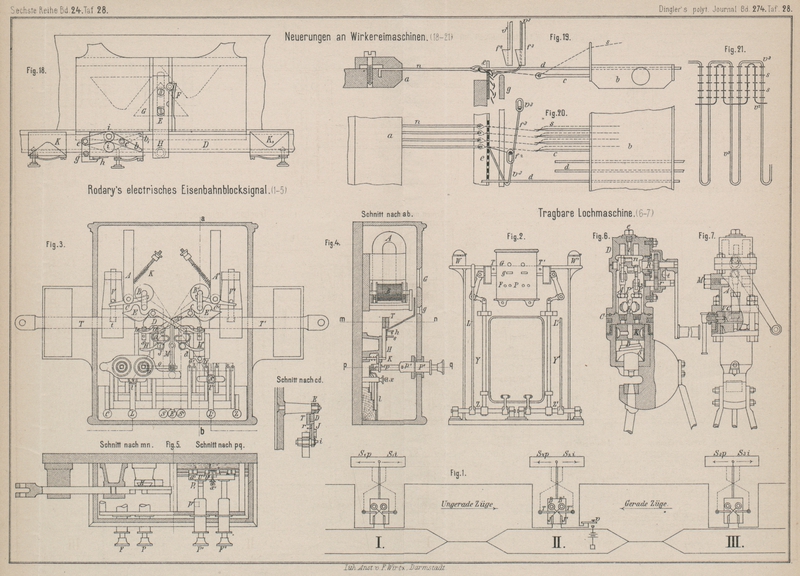

Die Lamb'sche Strickmaschine von Persson Olsson in

Stockholm (* D. R. P. Nr. 47742 vom 4. März 1888) enthält folgende Vorrichtungen zur

Verstellung des Mitteldreiecks G (Fig. 18 Taf. 28), also

zum Oeffnen und Schlieſsen des Schlosses an einer beliebigen Stelle der

Maschenbreite: Das Mitteldreieck ist durch zwei Schrauben mit einem lothrecht

geführten Schieber E verbunden, welcher am unteren Ende

eine Rolle H trägt, und in der Führungschiene D des Schlittens werden an beliebigen Stellen

Keilstücke KK1

festgestellt, an welche die Rolle H anstöſst und an

denen sie sich hebt oder senkt, so daſs das Schloſs G

sich schlieſst oder öffnet. Eine Feder F hält den

Schieber E und das Dreieck G in jeder Lage genügend fest. Für die Herstellung einseitig offener Waare

haben die Regulirungsstücke die Form eines Doppelhebels bcie; läuft an demselben in der ausgezogenen Lage die Rolle H empor, so geht sie nur von b aufwärts bis über den Drehbolzen c, dann

drückt sie jedoch die beiden in i mit einander

verbundenen Hebel nieder, weil der Drehpunkt e wieder

in einem um g drehbaren Hebel liegt, welcher durch die

schwache Feder h in lothrechter Stellung gehalten wird,

durch den Schieberdruck auf i aber in e so viel nach links ausweicht, daſs i tiefer wie e zu liegen

kommt, worauf die Feder h beim Zurückdrücken von e die beiden Hebel in i

hinabsenkt bis in die punktirte Lage. Kommt das Schloſs nun auf dem Rückwege wieder

an die Hebel, so drückt der Schieber E auf b1 und senkt diesen Arm

etwas, aber nicht um so viel, als daſs die ausgezogene Lage wieder hergestellt

würde, denn das Ende b1

ist schmäler als die Stelle i; es bleibt also die Lage

b1

i1 erhalten. Beim

nächsten Schlittenhube von rechts her gelangt die Rolle B unter den Hebelarm b1 und wird gesenkt bis unter c, ihr Schieber E öffnet also das Schloſs

wieder. Von c ab aber drückt H die Hebel i1 wieder empor bis über die Mittellinie ce

und nun gelangt durch die Wirkung der Feder h der

Doppelhebel wieder in die erste Lage bie. Es ist somit

ein und derselbe Apparat geeignet zum Oeffnen und auch zum Schlieſsen des Schlosses

und seine Stellung für beide Arbeiten wird durch den Schloſsschieber E selbst hervorgebracht.

Maschine zur Herstellung von Zierfaden-Posamenten mit

Randschleifen von Paul Bauer in Buchholz (* D.

R. P. Nr. 47596 vom 5. April 1888). Die Fig. 19 und 20 Taf. 28

zeigen eine ähnliche Maschine wie die im vorigen

Berichte in D. p. J., 1889 273 5, mit erwähnte

Häkelmaschine; dieselbe ist aber dahin vervollständigt worden, daſs sie die

Schuſsfaden-Posamenten nicht bloſs von der Breite v2

v3 (Fig. 21) herstellt,

sondern einzelne der

Schuſsfäden zu langen Schleifen auszieht und als solche in dem Streifen der Borde

oder des Bandes festhält. Für jedes Waarenstück enthält die Maschine etliche

Zungennadeln n auf beweglicher Nadelbarre a, welche sich im Abschlagkamm e verschieben, ebenso viele Lochnadeln c auf

wendbarer Nadelbarre b, welche die Kettenfäden s, aus denen die Maschenstäbchen hergestellt werden,

führen, und die Schuſsfadenführer f2

f3 mit den Schuſsfäden

v2

v3. Die Kettenmaschine

b trägt nun zur Seite der Lochnadeln noch einige

verschiebbare Stäbchen d, welche im Allgemeinen von

Federn zurückgezogen, von Hebeln und Excentern aber dann vorgeschoben werden, wenn

sie eine Schleife v3

halten sollen. Der Führer f3 geht seitlich über die Lage der Stäbchen d

hinaus, kommt nun d nach vorn, so legt sich der Faden

um ihn herum und wird gehalten, bis die nächste Maschenreihe vollendet ist. Durch

die Verwendung der verschieden weit von den Lochnadeln liegenden Fangstäbe d kann man auch Schleifen von verschiedener Länge

bilden.

Prof. Willkomm.