| Titel: | Düngerstreumaschinen; von H. Grundke, Ingenieur in Berlin. |

| Autor: | H. Grundke |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 55 |

| Download: | XML |

Düngerstreumaschinen; von H. Grundke, Ingenieur

in Berlin.

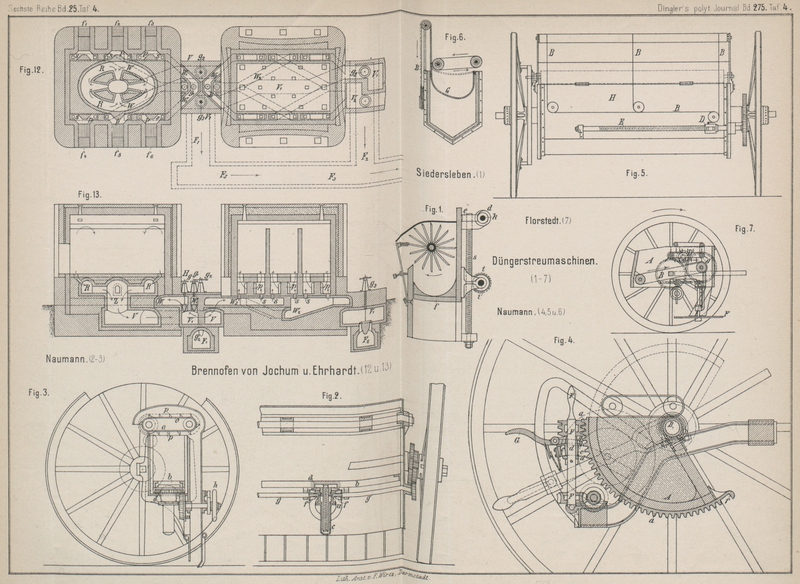

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Grundke, Düngerstreumaschinen.

In den letzten Jahren sind bedeutende Fortschritte sowohl in den Versuchen der

Düngmittel als auch der Maschinen zum Streuen derselben gemacht worden; wohl nach

beiden Richtungen ist das zielbewuſste Vorgehen der deutschen

Landwirthschaftsgesellschaft von dem besten Einfluſs gewesen. In der vorliegenden

Betrachtung interessirt uns nur das Neue in den maschinellen Einrichtungen. Die im

Jahre 1888 in Breslau von der oben genannten Gesellschaft vorgenommene Prüfung von

Düngerstreuern hatte die Aufmerksamkeit besonders auf die Schloer'sche Maschine gelenkt, indem die Preisrichter dieser Maschine den

ersten Preis zuerkannten und das Urtheil abgaben, daſs diese Maschine von den zur

Prüfung gestellten (16 Stück) die einzige war, welche mit vollkommener Sicherheit

durch eine Drehprobe an der stehenden Maschine das Einstellen auf jede Düngermenge

so genau gestattete, als es bei dem Unterschiede zwischen zwei auf einander

folgenden Zahnräderpaaren möglich ist. Dieser günstige Erfolg bewirkt, daſs dasselbe

System, welches der Schloer'schen Maschine zu Grunde

liegt, von verschiedenen

anderen Fabrikanten ebenfalls ausgebildet worden ist, wobei dabei aber mit mehr oder

weniger Glück die Fehler derselben zu vermeiden gesucht wurden. Schloer hatte sich vor etwa 5 Jahren seine Maschine

patentiren lassen (D. R. P. Nr. 34385 vom 26. Juli 1885). Bei derselben wurde das

Ausströmen des Düngermaterials nicht mehr von dem Gewicht desselben bedingt, wie es

die meisten früheren Constructionen aufweisen. Es hatte sich herausgestellt, daſs

der einfach niederfallende, bezieh. nachrutschende Dünger nicht mit der

erforderlichen Gleichmäſsigkeit zum Austritt gelangen konnte, denn entweder war das

Material zu trocken und fein, dann fiel dasselbe beim Stillstande der Maschine durch

den meist am tiefsten Punkte des Vorrathskastens angeordneten Schlitz heraus, oder

es war klumpig und zäh, so verstopfte es die Austrittsöffnung. Das Nachfallen des

Düngers wurde daher gänzlich unabhängig vom Gewicht dadurch gemacht, daſs die ganze

Düngermenge im Kasten durch den Kastenboden gleichmäſsig abgehoben und einer

rotirenden Streuwalze zugeführt wurde, welche das zugeführte Material nach hinten

abwarf. Die Bewegung wurde dabei von einem Fahrrade aus abgeleitet. An der

Vorderwand des Kastens, welche mit dem Kasten fest verbunden war, waren Zahnstangen

angeordnet, in welche geeignete Wechselräder eingriffen. Es tritt dabei allerdings

ein Fehler auf, der besonders am Anfang einer Kastenfüllung die Aussaat

unregelmäſsig macht. Es muss nämlich die Oberfläche des frisch gefüllten Kastens in

gewissem Grade sorgfältig ausgeglichen werden, weil sonst die Streuwalze nur an den

höchsten Punkten den Dünger trifft und auswerfen kann, während an den tiefsten

Stellen ein Streuen überhaupt nicht stattfinden würde. Ein gleichmäſsiges Ausstreuen

wird also erst dann angenommen werden können, wenn sich die Walze in eine

halbcylindrische Mulde des Düngers eingearbeitet hat. Da die Stacheln der Walze nahe

an einander sitzen, werden Erschütterungen während der Fahrt nicht erhebliche

Unregelmäſsigkeiten durch Einwerfen dieser Mulde veranlassen. Wenn man dabei

bedenkt, dass eine Kastenfüllung nur alle 3 – 4 Stunden erforderlich ist und in

diesen Zeiträumen nur am Anfange Streufehler auszugleichen sind, so kann man schon

mit diesem Fortschritte zufrieden sein, da doch bei den meisten anderen Maschinen

Streufehler während der ganzen Fahrt in Kauf genommen werden müssen. Die Zugkraft

stellt sich dabei natürlich etwas hoch, was auf die Bewegung des Kastens entfällt,

nämlich auf 26,7k für das Meter Arbeitsbreite,

während sich das Geringste (Dehne) auf 12,4k

stellte. Dieselben Beobachtungen wurden bei einem Conkurrenzstreuen im Oktober 1889

in Sudbrake bei Bielefeld gemacht. In beiden Fällen stellte sich die berechnete

Tagesleistung auf 5 – 5,8ha in 10 Stunden. Auch

der Preis stellt sich gegenüber den einfacheren, sogen. Schlitzmaschinen höher,

derselbe beläuft sich auf etwa 350 Mark, während jene ungefähr 120 – 210 Mark

kosten.

W. Siedersleben und Co. in Bernburg veränderte den

Antrieb an dieser Maschine, indem er statt der Zahnstange eine Sehraube ohne Ende

(Fig. 1)

anwendete, welche von den Laufrädern der Maschine aus mittels Zahnräderübersetzung,

der Welle k und dem Schneckengetriebe d, angetrieben wird. Der Zweck dieser Veränderung ist

darin zu suchen, den unvermeidlichen todten Gang beim Zahnstangenantrieb mit in

diese eingreifende Zahnräder zu umgehen und eine langsamere Bewegung des

aufsteigenden Düngerkastens zu ermöglichen. Die Schraubenspindeln s greifen bei ihrer Drehung in die Räder t, die hier also die Stelle der Mutter vertreten. Um

dies aber zu erreichen, ist die Welle i durch Sperrrad

und Klinke festgestellt. Beim Beginn des Ausstreuens ist auch hier eine Regulirung

nöthig, bis die Streuwalze sich eine concave Bahn gearbeitet hat. Das geschieht von

Hand und zwar durch einen auf der Welle i lose

sitzenden Handhebel, an welchem eine Schubklinke sitzt, die in das oben erwähnte

Sperrrad eingreift. Dadurch wird die Welle i nach oben

gedreht, die Schraubenräder t wälzen sich dabei an den

feststehenden Spindeln s wie an einer Zahnstange hinauf

und heben den Boden f auf die erforderliche Höhe.

Alsdann wird das weitere Heben des Bodens, wie oben angegeben, eingeleitet. Soll der

Kastenboden nach Erschöpfung des Inhalts wieder abwärts bewegt werden, so löst man

die Sperrklinke, welche die Welle i feststellt, aus,

und der Boden geht durch seine eigene Schwere abwärts (D. R. P. Nr. 41445 vom 5.

Oktober 1886).

Das sorgfältige Ausgleichen der Düngeroberfläche im Kasten beim Anfange des

Ausstreuens bleibt bei diesen beiden Constructionen immerhin ein Nachtheil, wenn

dieser auch, wie oben gezeigt wurde, nicht allzu hoch anzuschlagen ist. C. Naumann in Schlettau (Sachsen) vermeidet diesen

Mangel oder verringert ihn wenigstens wesentlich, indem er die Ausstreuwalze nicht

mehr anwendet, sondern das Abstreichen durch ein mit Leisten p besetztes Tuch ohne Ende o bezieh.

Gummiriemen bewirken läſst. Es ist hierdurch also nur ein ebenes Abgleichen

nothwendig, das leichter und ohne wesentlichen Zeitverlust ausgeführt werden kann

(D. R. P. Nr. 46628 vom 29. Mai 1888). Im Uebrigen ist auch die Construction

insofern geändert, als die beiden Längswände des Kastens fest bleiben, es ist also

nicht mehr nothwendig, die Hinterwand mit dem Boden hochzuheben. Dadurch wird neben

der Erhöhung der Festigkeit des ganzen Maschinengestells auch eine

Arbeitsverringerung für das Heben des Kastens erreicht. Auch Naumann wendet Schraubenspindeln c an (Fig. 2 und 3), die er aber

zweckmäſsig direkt unter dem Kastenboden b anordnet und

durch die Welle g und die conischen Räder df ebenfalls von einem Fahrrade aus antreiben läſst.

Noch eine wesentliche Verbesserung ist hierbei anzugeben. Bei der Schlör'schen Maschine muſste der Führer sorgfältig

darauf achten, daſs er den Kastenboden bei fast geleertem Kasten nicht zu hoch steigen läſst, um zur

rechten Zeit den Antrieb zur Vermeidung von Beschädigungen auszurücken. Dieser

gefährliche Zeitpunkt wird zwar durch ein in die Höhe springendes Täfelchen mit dem

Worte. „Halt“ angezeigt, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daſs dieses

Warnungszeichen übersehen wird. Bei der Naumann'schen

Maschine ist diese Gefahr dadurch umgangen, dass die Spindeln c überhaupt nur so weit mit Gewinde versehen sind, als

das Heben ohne Gefahr geschehen kann; darüber hinaus wird demnach auch ohne

Ausrücken des Antriebes ein weiteres Heben des Bodens nicht stattfinden können. Die

Regulirung von Hand geschieht durch das Handrad h und

das conische Rad n. Leider war diese Maschine bei der

Breslauer Concurrenz in noch unfertigem Zustande eingegangen, so daſs eine Prüfung

derselben nicht stattfinden konnte.

Eine gewisse Aehnlichkeit zeigt die etwas spätere Amerikanische Maschine von Charles Greaves in Mount Lebanon (Amerikanisches Patent

Nr. 399399 vom 21. August 1888). Auch bei dieser greift der hebende Maschinentheil

(hier wieder eine Zahnstange) direkt unter dem Kastenboden an und als Abstreichorgan

dient das zweckmäſsigere Tuch ohne Ende. Als ein Vortheil könnte vielleicht hier der

Umstand angesehen werden, daſs die Länge des Vorrathskastens in verschiedene

Abtheilungen eingetheilt iſt, also auch der Kastenboden in ebenso viele Böden

zerfällt, man hat dadurch die Belastung und die gleichmäſsige Bewegung des einzelnen

Theils besser in der Hand. Auch diese Maschine hat, wie die erwähnte Naumann'sche, die Gefahr vermieden, daſs durch den

seitlichen Angriff an dem Boden ein Ecken und in Folge dessen eine schlechte Führung

desselben entsteht.

Naumann hat noch eine weitere Maschine construirt(D. R.

P. Nr. 49396 vom 22. Juli 1888), die wohl den einen Vorzug seiner ersten Maschine

beibehält, das eigentliche Ausstreuorgan, das über zwei Wellen laufende Tuch ohne

Ende, bei welcher aber das zu hebende todte Gewicht wieder insofern erhöht wird, als

nunmehr der ganze Kasten bewegt werden muſs; allerdings findet hier nur ein Drehen

des Kastens A und zwar um die Fahrradachse B (Fig. 4) statt. An den

Stirnwänden des Kastens sind die Schneckenradsegmente a, welche durch den aus der Zeichnung ersichtlichen Rädermechanismus

angetrieben wird. Die Aufwärtsbewegung des Troges wird auch bei dieser Maschine

selbstthätig begrenzt und zwar geschieht dies durch folgende Einrichtung. Die zum

Bewegungsantriebe gehörende stehende Welle F ist unten

in einem Kugellager und oben in einem Halslager d

geführt, welches letztere zwischen den Bügelarmen e des

Gestelles verschiebbar ist. Bei fast geleertem Troge hebt die Nase f des Segmentes a den Kopf

g der Klinke G aus,

welche durch Eingreifen in Nuthen des Bügels e das

Lager in einer solchen Stellung hält, daſs das Segment a mit seinem Getriebe in richtigem Eingriff steht. Sobald g aus den Nuthen ausgehoben ist, wird das Lagerstück d und mit ihm die Welle F

durch Federkraft zurückgeschnellt und der Eingriff der Schnecke in das Segment

aufgehoben. Der Trog A fällt mithin von selbst in seine

Anfangsstellung zurück. Das Ausrücken kann bei jeder beliebigen Hubstellung

vermittels eines Druckes auf den Handgriff der Klinke G

herbeigeführt werden. Drückt man die Welle F wieder

nach vorwärts, so legt sich g wieder über die Arme e und die Arbeit beginnt von Neuem.

Die Erkenntnis, daſs bei diesem System zur Verringerung der Zugkraft vor allem das zu

hebende todte Gewicht des Kastens nach Möglichkeit herabgesetzt werden muss, scheint

Naumann noch zu einer dritten Construction (D. R.

P. Nr. 43745 vom 19. Juni 1887) veranlaſst zu haben, welche gegenüber der zuletzt

beschriebenen in dieser Richtung auch einen wesentlichen Vortheil zeigt. Die

Verbesserung besteht darin, daſs der ganze Düngerkasten fest bleibt und dass das

Streumaterial durch ein im Kasten angeordnetes Tuch G

(Fig. 5 u.

6),

welches zur Aufnahme des Düngers dient, angehoben wird. Hier tritt nun aber wieder

die Schwierigkeit auf, daſs die gleichmäſsige Bewegung des Tuches nicht so leicht

ausgeführt werden kann. Zu diesem Zwecke ist folgende Einrichtung getroffen worden.

Das Tuch G ist mit Drahtseilen B verbunden, welche über Leitrollen laufen und zu der auf der horizontalen

Schraubenspindel E sitzenden Mutter D geführt sind. Diese Mutter ist derartig auf der

Spindel angebracht, daſs sie sich nicht drehen kann, sondern bei Drehung der Spindel

verschoben wird, wodurch ein Anziehen der Drahtseile erfolgt und das Heben des

Tuches bezieh. des Düngers bedingt wird. Der nach oben gehobene Dünger wird auch

hier von einem Tuche ohne Ende abgestrichen. Sobald das Tuch in seine höchste

Stellung gelangt ist, ist die Mutter D aus dem Gewinde

der Spindel herausgetreten, so daſs auch hier ein besonderes Ausrücken nicht

nothwendig ist. Wenn die tiefste Stellung des Tuches, also die Stellung zum Füllen

des Kastens, herbeigeführt werden soll, so wird die zweitheilig hergestellte Mutter

auseinander geklappt und in Folge dessen auſser Eingriff mit dem Gewinde der Spindel

E gebracht, worauf eine freie Bewegung des Tuches

nach unten stattfinden kann.

Als einen Vorgänger des Schlör'schen Düngerstreuers kann

man eine Maschine von Carl Florstedt in Eisleben ansehen (D. R. P. Nr. 41768 vom 10. Februar 1887). Auch bei dieser wird das

Niederfallen des Düngers von der Schwere desselben unabhängig gemacht. Der

Kastenboden ist aber nicht in der Höhe verschiebbar, sondern derselbe wird durch ein

schräg nach oben laufendes Gummituch ohne Ende B (Fig. 7)

dargestellt, welches das Anheben des Materials übernimmt. Die Entlastung des Tuches

durch den darauf ruhenden Dünger kann durch dachartig geformte Bretter (in der Figur

nicht gezeichnet) herbeigeführt werden. Um das Anheben des Düngers aber zu sichern,

ist nach einer anderen Construction des Erfinders das Tuch mit winkelförmigen

Leisten besetzt, in deren

Zwischenräumen sich der Dünger einlegt. Um nun auch bei demselben

Uebersetzungsverhältniſs der Antriebsräder auch die Ausstreuungen verändern zu

können, werden diese Zwischenräume durch Einsatzstücke in ihrem Inhalt verändert.

Zweifelhaft bleibt es allerdings sehr, ob diese Art der Regulirung der Aussaatmenge

praktisch ist, denn es muſs bei landwirthschaftlichen Maschinen die Regel bestehen

bleiben, daſs Veränderungen an denselben, die von den Landwirthen selbst vorgenommen

werden müssen, wie die Regulirung der Aussaatmenge es doch immer bleiben muſs, durch

möglichst wenige und durch möglichst einfache Theile bewerkstelligt werden muſs. Da

die Maschine aber verschiedene neue Hilfsmittel vorführt, dürfte ihre Besprechung

nicht uninteressant sein. Der Erfinder setzt voraus, daſs der Dünger stets so

nachsinken wird, daſs sich die genannten Zwischenräume stets ganz anfüllen. Die

Möglichkeit wird auch bei den trockenen Düngersorten vorhanden sein, weil genügend

freier Zutrittsraum gegeben werden kann, er will sich nur gegen Ueberfüllen

derselben schützen und ordnet zu diesem Zwecke ein entgegengesetzt laufendes Tuch

ohne Ende D an, welches die Dicke der auf dem

Zubringertuche B lagernden Schicht stets gleich

erhalten soll. Die Walze g dieses Zurückbringers ist

dabei noch in der Höhe verstellbar, um auch hierdurch unabhängig von der vorher

angegebenen Regulirung eine zweite zu erreichen. Das hochgenommene Material fällt

nicht direkt auf den Acker, sondern wird durch geeignete Kanäle nach einem tiefer

angeordneten Streuteller F geführt, und da das

Auffallen desselben nur an derselben Stelle des Tellers stattfindet, so wird das

Streuen nur nach einer Seite und möglichst gleichmäſsig für das gewählte

Vertheilungsorgan stattfinden.

Tafeln