| Titel: | Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin 1889. |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 145 |

| Download: | XML |

Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin 1889.

Mit Abbildungen auf Tafel

7.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Schutzvorrichtungen an Arbeitsmaschinen.

So hervorragende Wichtigkeit die Schutzvorrichtungen gerade für Arbeitsmaschinen

haben und so groſse Anstrengungen seitens der Gewerberäthe und

Berufsgenossenschaften auch gemacht worden sind, um den Sinn für Anordnung und

Gebrauch geeigneter Schutzmaſsnahmen bei Industriellen und Arbeitern hervorzurufen

und zu pflegen, so geringe Früchte sind doch leider auf diesem Gebiete zu

verzeichnen gewesen. Es bleibt schwer zu begreifen und gar nicht genug zu beklagen,

daſs ein Vorwärtsschreiten auf diesem Gebiete eigentlich nur mit Zwangsmitteln zu

erreichen ist. Der Arbeiter sieht in einer Schutzvorrichtung allemal ein

Arbeitshinderniſs, oft auch den Beweis eines Zweifels an seiner Geschicklichkeit und

seiner Kenntniſs der Maschine, während der Fabrikant zumeist selbst nur geringe

Einsicht für den Zweck einer Schutzmaſsregel besitzt und jedenfalls nicht

eindringlich genug vorgeht, um dem Arbeiter eine richtigere Meinung über die

Vortheile der Schutzanordnungen beizubringen.

Die Ausstellung gab ein anschauliches Bild von dem angedeuteten Zustande, wie er sich

in Wirklichkeit vorfindet. Nur einzelne Berufsgenossenschaften, das

Reichsversicherungsamt, die königl. preuſsische Staatseisenbahnverwaltung und ganz

besonders die Mülhauser Gesellschaft1889 273 575., sowie die

österreichische Abtheilung bringen unbedingt zum Ausdrucke, daſs sie den

Arbeiterschutz ernst nehmen; die übrigen noch vorhandenen Unfallverhütungsmaſsnahmen

lieſsen erkennen, daſs sie in keinem einheitlichen Zusammenhange mit den zu

schützenden Maschinen erdacht und angeordnet waren, daſs sie zu einem nicht geringen

Theile sogar nothdürftig an die ausgestellte Maschine angeflickt waren, nur um deren

Anwesenheit auf einer Ausstellung für Unfallverhütung zu beschönigen. Durchgehends

war zu vermissen, daſs die Fabrikanten der Arbeitsmaschinen die Anordnung von

Unfallschutzvorrichtungen an einer Arbeitsmaschine für selbstverständlich hielten,

daſs vielmehr die Schutzvorkehrungen immer noch als „Specialitäten“ angesehen

und als solche in den Handel gebracht werden.

Schutzvorrichtungen für Holzbearbeitungsmaschinen.

Die verhältniſsmäſsig gröſste Zahl der ausgestellten Schutzvorrichtungen war für

Holzbearbeitungsmaschinen bestimmt, deren Werkzeuge wegen ihrer schnellen Umlaufzahl

wohl am gefährlichsten sind. Namentlich die

Schutzvorrichtungen für Kreissägen

waren überaus reichhaltig vertreten, und zwar zumeist in einer

schönen, wenn auch stark veralteten Sammlung der österreichischen Abtheilung.

Letztere bot eine Uebersicht über die vielfachen Versuche zur Herstellung eines

wirksamen Kreissägenschutzes und hat deshalb einen geschichtlichen Werth. Zu

bedauern ist nur der Umstand, daſs die reiche Modellsammlung nicht auch durch neuere

wirksame Ausführungen vervollständigt worden ist.

Gerade bei den Kreissägenschutzvorrichtungen ist es sehr störend für die

vergleichende Betrachtung, daſs dieselben nicht übersichtlich wenigstens in nur

einem Saale aufgestellt worden waren, sondern daſs sie an den entferntesten Orten

zerstreut Aufstellung gefunden hatten. Die Kreissägenschützer waren in der

übergroſsen Mehrzahl in Gestalt von gut ausgeführten Modellen ausgestellt, während

nur einige wenige arbeitsfähige Kreissägen mit Schutz vorgeführt waren.

Die Arbeit an der Kreissäge bringt in verschiedener Beziehung Gefahr für den

bedienenden Arbeiter mit sich. Zunächst bewirkt die groſse Umfangsgeschwindigkeit

der Säge und deren Schärfe an der Schnittstelle, d.h. der Zuführungsstelle für das

Werkstück eine erhebliche Gefahr für die Hände des Arbeiters, wenn dieselben in den

Bereich der Zähne gelangen. Sodann wird der aufsteigende Theil des Sägenblattes das

geschnittene Brett erfassen, nach oben und nach vorn gegen den Arbeiter schleudern

können. Endlich wird der unterhalb des Arbeitstisches liegende Sägenblatttheil noch

Gefahr bringen, wenn die Sägespäne u.s.w. unterhalb des Tisches fortgeräumt

werden.

Der Schutz hat somit an drei Stellen zu geschehen. Im Allgemeinen muſs als Grundsatz

aufgestellt werden, daſs der gesammte oberhalb des Arbeitstisches befindliche

Sägentheil ständig bedeckt bleibt und nur während der Arbeitsdauer um ein der Gröſse

des Arbeitsstückes entsprechendes Stück frei gegeben wird. Hierzu dient gewöhnlich

eine auf und nieder schwingende Schutzhaube. Gegen den zweiten Gefahrpunkt., das

Aufwärtsschleudern des Arbeitsstückes, was meist sehr schwere Verletzungen des

Arbeiters, gewöhnlich seinen Tod herbeiführt, hilft wohl nur der Spaltkeil oder

Schnittspalter, welcher sich unmittelbar hinter dem Sägenblatte in den Schnittspalt

einlegt und diesen in gröſserer Weite, als dem Sägenschnitte entspricht, aus

einander hält, so daſs die Säge mit ihren geschränkten Zähnen frei innerhalb des

Schnittspaltes aufwärts laufen kann. Der unter dem Tische liegende Theil der

Kreissäge kann naturgemäſs vollständig ummantelt sein, so daſs hier Verletzungen

unter allen Umständen vermieden werden müssen. Alle Vorschriften über Abstellung der

Säge vor Reinigung des Raumes unter dem Sägetische werden durch die Ummantelung

überflüssig.

So umfangreich nun die Ausstellung von Kreissägenschützern auch war, so vielseitig

die vorgezeigten Ausführungen gestaltet waren und so groſser Scharfsinn auch bei

deren Erfindung aufgewendet worden ist, so kann doch nicht zugestanden werden, daſs

ein unter allen Umständen höher wirkender und wirklich schützender Kreissägenschutz

darunter gewesen ist. Die zu erfüllenden Anforderungen sind zu vielseitig und

einander entgegenstehend, als daſs ohne Weiteres die hier gestellte Aufgabe zu lösen

wäre.

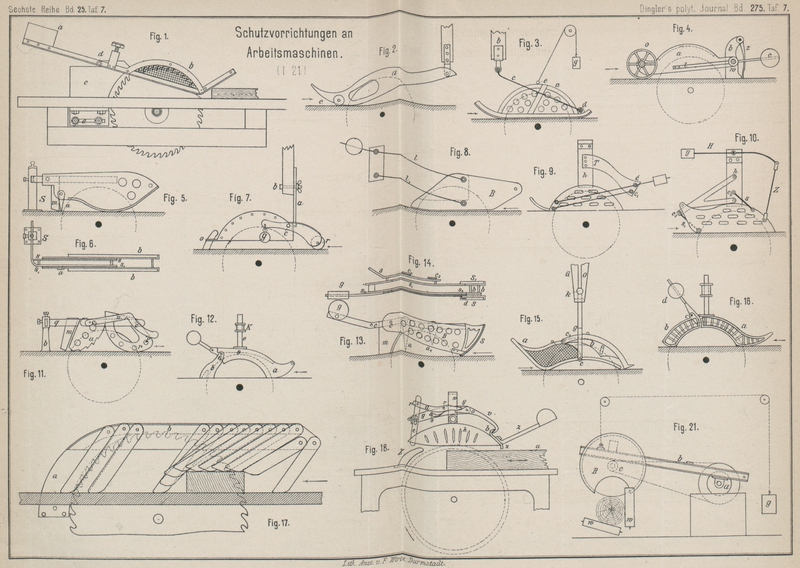

Wir wollen die auffälligsten der angeführten Kreissägenschutzvorrichtungen kurz

besprechen, so weit dieselben nicht bereits früher an dieser Stelle bekannt gegeben

wurden (vgl. D. p. J. 1883 249 * 433. 250 * 58. 1884 253 * 317. 1885 258 * 56).

In mehreren, von einander nur unwesentlich abweichenden Ausführungsformen ist die

Schutzvorrichtung von Goede in Berlin nachgebildet, bei

welcher eine durch Gewicht a (Fig. 1) ausgeglichene, den

oberen Sägetheil wenigstens nach vorn ziemlich deckende Schutzhaube b am Spaltkeile c bei d gelenkig aufgehängt ist. Die Gewichte der Haube sind

so bemessen, daſs diese ständig ihre deckende Lage einnimmt und sofort fällt, wenn

das Arbeitsstück unter ihr fortgeschoben worden ist.

Die Haube besteht aus einem Rahmen von Winkeleisen, der durch ein Drahtnetz an den

Seiten ausgefüllt ist. Die beiden Bogenbügel, welche die Säge beiderseits

einschlieſsen, sind meist nur durch Stehbolzen verbunden und in entsprechendem

Abstande von einander gehalten.

Der Spaltkeil c selbst kann der Höhe nach und in der

Längsrichtung der Kreissäge im Schlitze e verstellt

werden, so daſs dieselbe Schutzhaube für Kreissägen von verschiedenem Durchmesser

verwendbar wird.

Dieselbe Anordnung findet sich auch unter Benutzung einer Hängestange, an welcher die

Schutzhaube drehbar ist. In diesem Falle ist oft noch eine Stellschraube vorgesehen,

welche die tiefste Stellung der Haube regelt.

Von der Zündwaarenfabrik Scheinost in Schüttenhofen,

Böhmen, ist die in Fig. 2 abgebildete Schutzvorrichtung ausgestellt, bei welcher die

Aufhängung der Schutzhaube a an der Hängesäule unter

Fortfall eines Ausgleichgewichtes geschieht. Zur Erleichterung des Einschubes des

Arbeitsstückes bezieh. zum leichteren Heben der Haube ist unter letzterer an der

Einlaufstelle eine Gleitrolle c vorgesehen.

Die Schutzhaube ist völlig aus Blech hergestellt, welches nur oberhalb der Rolle c behufs Beobachtung des Schnittes ausgespart ist.

Eine etwas umständlichere Anordnung zeigt Fig. 3, welche in der

österreichischen Abtheilung durch ein Modell veranschaulicht ist. Hier ist der

Schutzkorb a einestheils an der Hängestange b durch einen bei d

angelenkten Hebel c, andererseits durch eine bei e befestigte, über eine Rolle geleitete und durch ein

Gewicht g belastete Schnur aufgehängt. Das Gewicht g soll einmal das Gewicht des Schutzkorbes ausgleichen,

andererseits aber wohl in Verbindung mit dem Hebel c

eine möglichst zum

Tische parallele Hebung der Haube bewirken, ein Streben, welches wir bei mehreren

anderen Ausführungen ebenfalls bethätigt sehen.

In derselben Abtheilung ist die Ausführung nach Fig. 4 gezeigt. Die

Schutzhaube a, welche aus zwei mit einander fest

verbundenen Blechsegmenten besteht, ist um die im Spaltmesser b gelagerte Achse w

drehbar, in seiner durch das Gewicht c erleichterten

Bewegung durch die seitlich befestigte Stütze ebenfalls gestützt und geführt. Das

Heben der Haube ist durch zwei eiserne Räder o

erleichtert, deren Achse im vorderen, hornartig gestalteten Theile der Blechhaube

gelagert ist. An dem Ende des Spaltmessers ist ein eiserner Fänger Z drehbar befestigt, welcher sich mit einer breiten

Kante auf das zerschnittene Arbeitsstück legt und das Aufwerfen desselben durch die

Säge mit vollkommener Sicherheit verhindert. Am Arbeitstische ist noch eine durch

Handrad verstellbare Führung für das Arbeitsstück angebracht.

Die Schutzvorrichtung nach Fig. 5 und 6 ist an einem aus zwei

Schienen ss und s1

s1 bestehenden

Rahmenwerke angebracht, welches durch die umgebogene verlängerte Schiene s1 mit einem Ständer

S verbunden und in ihm wagerecht verstellbar ist.

Um den an den Schienen s und s1 befestigten Bolzen lassen sich die

beiden mit einander verbundenen Schutzbleche bb drehen,

die vorn behufs selbsthätiger Hebung abgeschrägt sind. An dem einen Schutzbleche ist

der zahnartige Abweiser a drehbar angebracht, während

das Spaltmesser m mit dem Rahmenwerke fest verbunden

ist.

Eine gezwungene, zum Arbeitstische parallele, zudem nicht selbsthatige Hebung der

Schutzhaube bezweckt die in Fig. 7 dargestellte

Anordnung, bei welcher die Haube einerseits mit dem Schlitzbleche a an dem Hängebalken b

mittels einer Klemmschraube einstellbar ist, andererseits an dem Spaltkeile o senkrecht geführt wird. Diese Einstellung der Haube

von Hand muſs natürlich für jedes verschieden hohe Arbeitsstück erfolgen und ist

deshalb für den praktischen Betrieb sehr unbequem und lästig. Der Arbeiter wird sich

an solche Einrichtungen jedenfalls nicht gewöhnen.

An dem vorderen Ende des Korbes ist um den Bolzen c

drehbar eine aus zwei Blechstücken bestehende Vorrichtung angebracht, welche an dem

einen Ende mit einer Rolle r auf dem Arbeitstische

aufruht, an dem anderen Ende ein Gegengewicht g trägt.

Durch das Zuführen des Arbeitsstückes hebt sich diese Vorrichtung, fällt jedoch,

wenn das oft kurze Arbeitsstück die Rolle passirt hat, wieder herab, einen Schutz

bildend.

Die behufs Vermeidung ungleicher Lagen der Haube wünschenswerthe, stets senkrechte

Stellung derselben wird am zweckmäſsigsten bei selbsthätiger Hebung der Haube wohl

nur durch eine besondere Parallelführung herbeigeführt, wie sie zuerst durch Hofmann in Aue i. S. vorgeschlagen zu sein scheint.

Eine der Hofmann'schen nachgebildete Haube mit solcher

Führung ist in Fig.

8 dargestellt nach einem Modelle, welches ebenfalls in der reichhaltigen

österreichischen Abtheilung Platz gefunden hatte.

Die beiden Schutzbleche B, welche in der aus der

Zeichnung ersichtlichen Form die Säge beiderseits einschlieſsen, sind ungleich

gestaltet. Das vordere Blech ist voll ausgezogen, das hintere dagegen punktirt

dargestellt. Die selbsthätige Hebung beim Einschieben des Arbeitsstückes wird vom

vorderen Bleche allein herbeigeführt. Die Lenkstangen ll1 sind einerseits in der Mittellinie des

vorderen Bleches, andererseits an einem festen Stücke drehbar befestigt. Für das

Arbeitsstück ist eine mit Parallelbewegung durch zwei Lenker ausgestattete, in einem

Bogenschütze des Arbeitstisches mittels Bolzen geführte Führungsleiste

beigegeben.

Die besten Ausführungen der übrigens mehrfach vertretenen Hofmann'schen Anordnung waren von der Waggonfabrik F. Hinghofer in Smichow bei Prag geliefert.

Bei der in Fig.

9 dargestellten Anordnung sind die Drehpunkte c und c1 für

die Lenkstangen der Haube nicht am Spaltmesser, sondern an einem Blechträger T befestigt, der seinerseits wieder an eine Hängesäule

h angeschraubt ist. Zur Befestigung der Hängesäule

h dient ein aus zwei starken Eisenbündern

hergestellter, am Arbeitstische befestigter Träger.

Ganz ähnlich ist die Befestigung der zweiten Hinghofer'schen Schutzvorrichtung (Fig. 10), die sich von

der vorhergehenden namentlich dadurch unterscheidet, daſs die beiden Lenkstangen s und s1 nicht neben einander, sondern die eine s am rückwärtigen Theile, die andere s1 am vorderen Theile

des Schutzkorbes angelenkt ist. Der feste Drehbolzen c2 für s

befindet sich unmittelbar an dem senkrecht herabhängenden Holzstücke h, der Drehbolzen c3 für s1 an dem Ende des eisernen Trägers c3

h. Die Ausbalancirung des Schutzkorbes ist durch das

Gewicht g erreicht, welches durch den doppelarmigen

Hebel H und durch die Zugstange Z mit dem Schutzkorbe in Verbindung steht.

Bei einer anderen im Modelle vorgeführten Kreissägenschutzvorrichtung wird die

Schaltbewegung des Arbeitsstückes durch eine mittels Rollen auf Schienen laufende

Platte besorgt, auf welcher das Arbeitsstück befestigt werden kann, und auf welcher

gleichzeitig der hölzerne Schutzkasten angebracht ist, der die Säge ganz verdeckt

und mit der Platte und dem Arbeitsstücke während der Arbeit bewegt wird. In der

Platte ist ein Schlitz angebracht, der das Sägeblatt hindurchtreten läſst.

Als ein Beispiel, welche Ungeheuerlichkeiten als Schutzvorrichtungen erdacht werden

und welche sonderbare Vorstellungen über das Wesen derselben bestehen, sei einer im

Modell in der österreichischen Abtheilung gezeigten Schutzvorkehrung: gedacht, bei

welcher ein breiter und

schwerer, an allen Seiten mit groſsen Glasfenstern versehener Schutzkasten über der

Säge angebracht ist. Dieser Kasten ist an dem Schnittspalter pendelnd aufgehängt und

muſs also vom vorgeschobenen Arbeitsstücke gehoben werden. Der Verbrauch an

Glasscheiben ist nicht genannt.

Vielfache Ausführungen mehrtheiliger Schutzhauben bezeugen, daſs diesen Anordnungen

mit vollem Rechte erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Die wohl älteste Ausführung dieser Art, welche von Heller erdacht und eingeführt wurde, hat jetzt nur noch geschichtliches

Interesse.

Eine der zusammengesetztesten Anordnungen dieser Art aus der österreichischen

Abtheilung zeigt Fig. 11. An einem im Ständer b des

Arbeitstisches einstellbaren Arme q sitzt ein

Rahmenwerk, an welches sich mehrere an beiden Seiten des Sägeblattes liegende

Schutzbleche anschlieſsen. Das Rahmenwerk ist aus zwei durch Bolzen mit einander

verbundenen parallelen Schienen gebildet. An diesen Schienen ist das Spaltmesser m fest, der vordere Schutzrahmen r um c, das hintere

Schutzblech a um c1 drehbar angeordnet, welch letztere sich durch den

Druck des Arbeitsstückes selbsthätig nach rückwärts bewegen. Durch das

Rückwärtsdrehen des Schutzrahmens r würde nun der

vordere Theil der Kreissäge ungedeckt bleiben; um dies zu verhüten, ist der um c1 drehbare Bügel u vorgesehen, welcher für gewöhnlich auf dem Bolzen o des Schutzrahmens r

aufliegt und sich beim Zurückweichen dieses letzteren auf das Arbeitsstück vor die

Säge legt. Das Schutzblech a ist an der gebogenen Kante

gezahnt, um dadurch Vorwärtsschleudern des Arbeitsstückes durch die Säge zu

verhindern.

Einen zweitheiligen Schutzkorb zeigt die in Fig. 12 abgebildete

Einrichtung.

Der gröſsere, vordere, mit Hörnern versehene Einlauftheil a der Haube ist durch ein Gewicht ausgeglichen; bei dem hinteren,

kleineren Theile b ist dies nicht erforderlich. Beide

Theile drehen sich um den Bolzen c, der an einer

punktirt angedeuteten, gebogenen Schiene befestigt ist. Die Schiene ist somit der

Träger der ganzen Vorrichtung und ist wagerecht und senkrecht verstellbar. Zu diesem

Zwecke befindet sich auf dem Arbeitstische ein hohler Ständer, in dem sich eine

senkrechte Stange verschieben und durch Stellschrauben feststellen läſst; am oberen

Ende dieser Stange befindet sich ein guſseisernes Kreuzstück, in dessen wagerechtem

Theile eine wagerechte Stange verschieb- und feststellbar ist, die ihrerseits das

Kreuzstück K trägt, in dessen senkrechtem Theile die

Stange e mit der Schiene senkrecht verschiebbar ist.

Hierdurch kann der Drehpunkt des Schutzkorbes in beliebige Höhe gebracht werden.

Die Schutzvorrichtung nach Fig. 13 und 14 besteht aus

einem Rahmenwerke, welches durch eine in einem Ständer des Arbeitstisches verschiebbare Schiene

s getragen wird. Parallel zu der Schiene s läuft eine zweite, mit der ersteren vernietete

Schiene s1, um deren

Drehbolzen c der bewegliche Theil des Rahmenwerkes

schwingt. Letzteres besteht aus der Schiene s2

s2

, an deren schildförmigem Endstücke S mittels der Bolzen b ein

zweites ähnliches Endstück S1 befestigt ist, welches in die Verlängerung der Schiene s1 fällt, jedoch nicht

mit ihr verbunden ist. Das Gewicht des beweglichen Rahmenwerkes ist durch Gewicht

g ausgeglichen. An der beweglichen Schiene s2 ist das um den

Bolzen c1 drehbare

Schutzblech B angeordnet, welches sich unabhängig vom

Rahmenwerke bewegen kann, da es mittels eines aus einem Blechstreifen bestehenden

Daumens d auf dem bogenförmigen Ansätze des

Schildstückes S aufruht. Wird in der Pfeilrichtung ein

Arbeitsstück gegen die beiden Schildstücke geführt, so schwingen sie sammt der

Schiene s2 und dem

Schutzbleche B um den Drehpunkt c nach aufwärts und machen den Weg zur Kreissäge frei. Hat das

Arbeitsstück die unterste Kante der Schildstücke passirt, so fallen diese herab,

während sich das Schutzblech um den Punkt c1 nach aufwärts bewegt. An der Schiene ss sind noch die zwei um die Punkte c2 und c3 drehbaren, aus

zugespitzten Blechen bestehenden Abweiser a und a1 angebracht, während

das Spaltmesser m an der ebenfalls festen Schiene s1 befestigt werden

kann.

Ein zweitheiliger Schutzkorb ist auch kennzeichnend für die in Fig. 15 gezeichnete

Anordnung. Der vordere gröſsere Theil a des

Schutzkorbes hängt bei c in einer von der Hängestange

G abzweigenden Gabel g, welche mit ihrem Bolzen K in dem Schlitze

O der Hängestange G

auf und nieder stellbar ist. Der hintere kleinere Theil b des Schutzkorbes ist um den am vorderen Theile befestigten Bolzen c1 drehbar und wird

hierbei durch Schlitz und Bolzen s1 geführt. Beide Theile können durch Gegengewicht

ausbalancirt werden. Die Seitenflächen des vorderen Schutzkorbtheiles sind

vergittert.

Eine wesentlich vereinfachte und sehr zweckmäſsige Schutzvorrichtung mit ebenfalls

zweifacher Haube ist in Fig. 16 dargestellt. Sie

besteht aus zwei an den Seiten gegitterten, um den gemeinsamen Bolzen c beweglichen Theilen a

und b, welche bei der Arbeit von dem Arbeitsstücke

gehoben werden. Der vordere gröſsere Theil ist durch d

ausgeglichen. Der Drehbolzen c ist an einer mit der

Befestigungsvorrichtung verbundenen Schiene angebracht.

Die Haube ist entweder an einer Hängesäule, oder, wie in der Abbildung angenommen, an

einem Ständer aufzuhängen, welcher auf dem Arbeitstische seitlich der Säge errichtet

wird.

Eine interessante Schutzvorrichtung ist von C. L. P. Fleck

Söhne in Berlin ausgestellt, deren Wirkung allerdings immerhin zweifelhaft

ist, während sie im praktischen Betriebe ein genaues Einstellen des Arbeitsstückes

auf den Schnitt erschweren dürfte. Fig. 17 erläutert die

Einrichtung in einer

Arbeitsstellung, in welcher das Arbeitsstück noch nicht völlig die Säge hinten

durchläſst, während doch der Einlauf zur Säge bereits wieder gedeckt ist.

Eine am Spaltkeile a befestigte Kappe b trägt seitlich angehängte Lamellen (Blechstreifen),

welche schräg zur Schnittrichtung nach hinten, dem Spaltkeile zu, reichen. Seitlich

decken sich die Lamellen, um ein Heben derselben zu ermöglichen, welches

stattfindet, sobald ein Holzstück zum Schnitte geführt wird. Das Heben der Lamellen

findet immer nur paarweise statt und nur um so viel, als es die Form des darunter

hin weggeführten Holzstückes erfordert.

Ehe jedoch das Holz gänzlich durchschnitten ist und der Arbeiter selbst dann, wenn er

das Holz mit der bloſsen Hand gegen die Säge schiebt, verunglücken kann, wird die

erste Lamelle bereits vor dem Holze heruntergeklappt und durch diesen Schlag der

Arbeiter zur Aufmerksamkeit gemahnt.

Die Lamellen können an ihrer Unterkante derartig geformt werden, daſs sie ein

Zurückziehen des Holzes gestatten, ebenso auch gezahnt oder angespitzt werden, um

ein Zurückschleudern des Holzes zu vermeiden. Sollen schmale Leisten geschnitten

werden oder spitze Abschnitte entstehen, so werden die Lamellen auf ihren Drehbolzen

nicht fest gemacht, sondern lose gelassen, wodurch ermöglicht wird, daſs sie sich

nicht paarweise, sondern unabhängig von einander bewegen können bezieh. sogar das

Hochhalten der gesammten hinteren, vom Standorte des Arbeiters rechts gelegenen

Lamellenseite zulassen, um ein Festklemmen kleiner Abschnitte in den Lamellen zu

verhindern.

Die Kappe, an welcher die Lamellen aufgehängt sind, ist bis zum Kreissägeblatte nach

vorn hin geschlitzt, um die Säge im Schnitte beobachten zu können.

Eine Schutzvorrichtung, welche ganz besonders das Zurückschleudern der Arbeitsstücke

durch das von hinten aufsteigende Kreissägeblatt verhüten soll, ist von C. Grosse in Berlin ausgestellt und in Fig. 18 abgebildet.

Der Bügel w, welcher verstellbar an der Maschine

befestigt sein kann, hat vorn ein Querstück g und

unterhalb desselben den durch ein Gelenkstück beweglich befestigten Schutzkorb k. Der Schutzkorb k hat

auf der einen schmalen Seite eine Aussparung und auf der anderen Seite einen Haken

b mit Klauen z. Mit

diesem Haken b ist noch auf derselben Seite ein

Gewichtshebel z befestigt. Der Sperrkegel v, welcher,

wenn eingeschaltet, mit dem Haken b in Eingriff steht,

ist bei o mit dem Querstücke g drehbar verbunden. Der zweiarmige Hebel u,

welcher an dem Querstücke g bei p drehbar befestigt ist, liegt mit dem kürzeren Hebel über dem Sperrkegel

v und ist mit dem längeren Hebel bei r mit dem doppelten Gestänge e drehbar verbunden. Die beiden Stangen e

sind auſserdem mit je einem Schlitze auf dem Stifte d zu beiden

Seiten des Querstückes g beweglich befestigt, so daſs

dieselben sich auf g verschieben können. Eine Feder s, welche unterhalb des zweiarmigen Hebels u angebracht ist, hält den kürzeren Hebel u nach oben, und kann dieser Theil des Hebels u erst dann nach unten gehen, wenn das Gestänge e mit dem längeren Hebel u

nach oben geschoben wird. Das Gestänge e, welches durch

die Aussparung des Korbes k hindurchgeht, ist so

angeordnet, daſs es rechts und links vom Spaltkeile X

und dem Sägeblatte vorbei kann, ohne diese zu berühren, und in Folge dessen nicht in

den Spalt des getrennten Holzes fallen kann, sondern zu beiden Seiten vom Spalte

über das Arbeitsstück a zu stehen kommt.

Bei der Arbeit wird der Schutzkorb k so gestellt, daſs

das Arbeitsstück a bequem unter die Klauen z und dem Gestänge e

hindurch kann. Geschieht der Fall, daſs das Holz durch die Säge hochgehoben wird,

wobei ein Zurückschleudern unausbleiblich ist, so stöſst das Arbeitsstück a gegen das Gestänge e,

wodurch mittels des zweiarmigen Hebels u der Sperrkegel

v ausgelöst wird, die Haken v und b gehen aus einander und die Klauen z ergreifen in Folge des Gewichtshebels z mit einem energischen Drucke das Arbeitsstück a und halten dasselbe fest.

Das interessante Stück einer Kreissägenschutzvorrichtung war in einer betriebsfähigen

Ausführung von O. Mauksch in Görlitz ausgestellt. Diese

Anordnung soll überhaupt den Vorschub von Hand beseitigen, der allein die

Verletzungen möglich macht, also die Hände des Arbeiters völlig auſser dem Bereiche

der Säge halten.

Die Vorschubvorrichtung führt das Holz selbsthätig gegen die Säge, und die mit der

Schutzhaube verbundenen schweren eisernen Rollen halten das Holz gleichzeitig

nieder, so daſs der Arbeiter nur den Schnitt zu überwachen braucht, wozu mit der

Kreissäge parallele und senkrechte Linien auf der guſseisernen Tischplatte gezogen

sind.

Die Achse A (Fig. 19 und 20 Taf. 10)

der Säge ist unter der Tischplatte B gelagert und wird

mit Riemen angetrieben; auf dieser Achse A ist eine

Schnecke C befestigt, welche das Schneckenrad D und die auf derselben Achse E sitzende Schnecke F dreht, mit der das auf

der Achse G der Rollen HJ

sitzende Schneckenrad K gedreht wird; diese auf der

Achse G befestigten (etwa 10cm breiten) Rollen H

und J haben die Kreissäge mit wenigen Millimetern

Spielraum zwischen sich; gleich groſse Rollen LM sind

auf der anderen Seite der Kreissäge in gleicher Weise angeordnet und um diese Rollen

Stahlbänder N von gleicher Breite gelegt; die Rollen

laufen in Ausschnitten des Tisches B, so daſs die

Stahlbänder N über den Tisch dicht hinweggehen. Hinter

den Lagern der Rollen LM liegen Spiralfedern O (Fig. 20), durch welche

die Stahlbänder N gespannt erhalten werden. Die gegen

die Drehrichtung der Kreissäge gerichtete Bewegung der zu beiden Seiten derselben

angeordneten

Stahlbänder N nehmen das darauf gelegte Holz mit und

führen es durch die Säge durch, während die schweren Rollen P der Schutzhaube Q das Holz an die

Stahlbänder N andrücken.

Die Schutzhaube Q ist mit einem Bolzen R drehbar an dem Spaltkeil S befestigt und trägt vorn die schweren und breiten Druckrollen P, welche einen Spalt zwischen sich lassen, sowie einen

nach oben abstehenden Handgriff T zum Heben der Haube

besitzen. Zwischen die beiden Bleche der Schutzhaube Q

ist eine gebogene Scheibe O aus Glas oder

durchsichtigem Glimmer u.s.w. angebracht, welche die von der Säge gegen den Arbeiter

geworfenen Sägespäne zurückhält, so daſs dieselben auf die Stahlbänder N fallen, zwischen der Kreissäge und dem Spalte im

Tische hindurch in einen untergestellten Schubkasten fallen, welcher in die äuſsere

Holzverkleidung der Kreissäge eingepaſst ist. Diese Holzverkleidung wird derartig

angebracht, daſs Niemand an einem vorstehenden Theile sich stoſsen oder hängen

bleiben kann.

Es werden somit beim Ingangsetzen der Kreissäge die über die Tischfläche B bewegten Stahlbänder N

gleichzeitig mit geeigneter Geschwindigkeit in Gang gesetzt und nehmen das auf sie

durch die schweren Druckrollen P angedrückte Holz durch

die Säge mit, so daſs der Arbeiter dasselbe nicht nachzuschieben braucht, sondern

nur aufzupassen hat, daſs dasselbe gerade durchgeht, was ihm die Liniatur auf dem

Tische und das durchsichtige Glas U u.s.w. in der

Schutzhaube erleichtert.

Wir haben mit unserer Aufzählung von Kreissägenschutzvorrichtungen keineswegs

erschöpft, was auf der Ausstellung geboten wurde, glauben aber, die hervorragendsten

bezieh. typischen Stücke vorgeführt zu haben, soweit dieselben nicht bereits in

diesen Blättern abgehandelt worden waren. Es war ganz besonders zu bedauern, daſs

nur zwei Aussteller ihre Schutzvorrichtungen an betriebenen Kreissägen zeigten und

so ihre genauere Prüfung namentlich darüber ermöglichten, wie sie beim Lang- und

Querschneiden brauchbar waren.

Neben den Schutzvorrichtungen für Tischkreissägen waren noch einige

Schutzvorkehrungen für Pendelkreissägen und eine solche für Kreissögen bestimmt,

welche zur Zerkleinerung von Brennholzkloben dienen sollte.

Letztere bestand aus einem vor dem Kreissägenblatte gelenkig angeordneten Ⅴ-förmigen

Rahmen, in welchen die zu zertheilenden Kloben eingelegt werden, während die

Zuführung der Kloben nunmehr durch einen Handgriff am vorderen Ende des Rahmens

geschehen konnte.

Mehrere Schutzvorrichtungen für Pendelkreissägen waren in der österreichischen

Abtheilung ausgestellt.

Eine von der Maschinenpapier- und Rouleauxfabrik von Piette in Pilsen ausgestellte Anordnung ist in Fig. 21 Taf. 7

abgebildet.

Sie besteht aus zwei um die Betriebswelle a

schwingenden, mit einander verschraubten ∪-Trägern b, an welchen die

Lager für die Sägeblattspindel c befestigt sind.

Letztere, an deren einem Ende das Sägeblatt sitzt, wird durch Riemen in Umdrehung

versetzt. Zur Deckung des Sägeblattes ist an dem Träger ein Blechmantel B befestigt, welcher das Sägeblatt beiderseits eng und

vollkommen umhüllt und nur so weit frei läſst, als dies der Durchmesser der zu

schneidenden Klötze bedingt. Das Gewicht der ganzen Vorrichtung ist durch das an

einer Schnur hängende Gewicht g ausgeglichen. Die

Führung der Klötze besteht aus den senkrecht und schräg gelagerten Walzen ww, welche eine leichte Bewegung des Arbeitsstückes

ermöglichen.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln