| Titel: | Ueber Apparate und Maschinen zum Waschen, Bleichen, Färben von Gespinnstfasern, Gespinnsten, Geweben u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 219 |

| Download: | XML |

Ueber Apparate und Maschinen zum Waschen,

Bleichen, Färben von Gespinnstfasern, Gespinnsten, Geweben u. dgl.

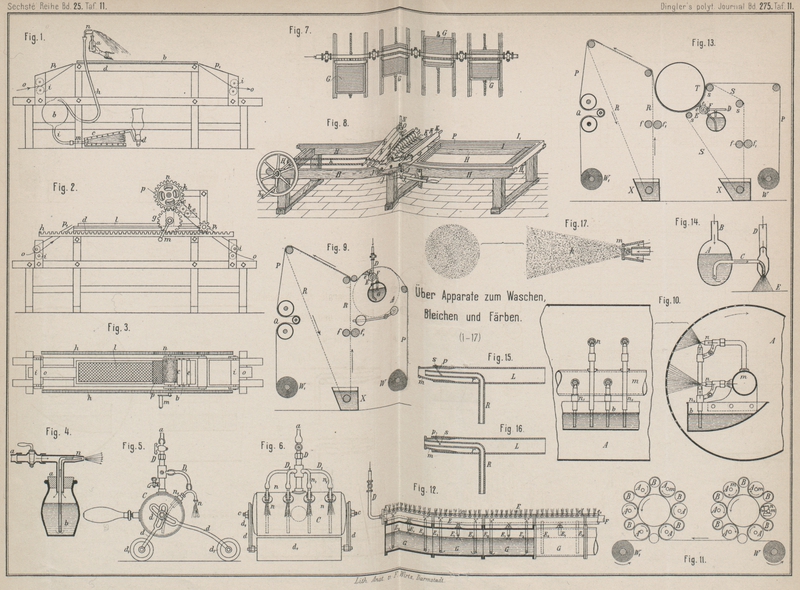

Mit Abbildungen auf Tafel

11.

Appreturmaschinen.

Die Verfahren, Apparate und Maschinen zum Waschen, Bleichen, Färben nehmen in der

heutigen Appreturtechnik eine bedeutende Stellung ein, und es ist in Folge der an

sie gestellten hohen Anforderungen der erfinderische Geist bemüht gewesen, auf

diesem Gebiete Neues und Vollkommenes zu schaffen. Die betreffenden Neuerungen erstrecken sich nun

entweder., unter Erzielung rationeller Arbeitsverfahren, auf die zur Ausführung

derselben dienenden Specialmaschinen, ganz besonders aber beziehen sie sich auf

diejenigen Apparate und Maschinen, auf denen die Ausführung der oben genannten

Operationen, d.h. das Waschen, Bleichen, Färben u.s.w. in ununterbrochener Folge und

nach Belieben möglich ist und auf denen auſserdem entweder Gespinnstfasern, Garne,

Gewebe o. dgl. behandelt werden können.

Unter Berücksichtigung dieses Umstandes dürfte es bei einer näheren Betrachtung der

einzelnen Einrichtungen nicht rathsam sein, einer Eintheilung derselben die zu

behandelnden Materialien oder die betreffenden Appreturoperationen zu Grunde zu

legen, wie es in früheren Berichten dieses Journals geschehen ist und wie es noch

neuerere Werke gethan haben; es empfiehlt sich vielmehr nach Ansicht des Verfassers

dieser Zeilen, einer solchen Eintheilung die verschiedenen Verfahren zu Grunde zu

legen, welche bisher angewendet worden sind, um die betreffende Flüssigkeit mit dem

zu behandelnden Stoffe zusammenzubringen.

Geht man von diesem Gesichtspunkte aus und berücksichtigt man weiter, daſs der Stoff

entweder nur auf seiner Oberfläche oder seiner ganzen Ausdehnung nach behandelt

werden soll, so ergeben sich vier groſse Abtheilungen, in denen die einzelnen

Apparate und Maschinen bezieh. die denselben zu Grunde liegenden Verfahren

untergebracht werden können.

In die erste Abtheilung würden dann diejenigen Einrichtungen zu rechnen sein, bei

welchen die Flüssigkeit auf die Oberfläche des zu behandelnden Gutes aufgetragen

wird;

der zweiten Klasse lassen sich diejenigen Vorrichtungen zutheilen, bei welchen das

Material in die Flotte eingebracht wird;

in die dritte Abtheilung gehören die Apparate und Maschinen, bei denen ein

Durchziehen des Materials durch die Flotte erfolgt und

in die vierte Gruppe diejenigen, bei welchen das Umgekehrte der Fall ist, d.h. die

Flotte durch das Material getrieben wird.

Unter diesen Gesichtspunkten sollen nun die in neuerer Zeit gemachten Erfindungen der

sogen. Naſsappretur im Nachstehenden behandelt werden, die Verfahren, sofern sie

rein chemischer Natur sind und nicht Veranlassung zu besonderen Constructionen

gegeben haben, sollen in einem besonderen Berichte eine Betrachtung finden und

ebenso auch die eigentlichen Wollwaschmaschinen, die das Reinigen und Entfetten der

Wolle besorgen und als solche nicht zur Appretur gerechnet werden können.

A. Auftragen der Flüssigkeit auf die

Oberfläche des Materials.

Das Auftragen der Flüssigkeit auf die Oberfläche der Gewebe u.s.w. kann in dreierlei

Weise erfolgen, und zwar:

1) in fein zertheiltem Zustande, wobei Zerstäuber und Bürsten in Anwendung

kommen;

2) in Form starker Strahlen, und

3) durch Vorbeiführen des Materials an einem Flüssigkeitsbehälter, mit dessen Inhalt

das letztere entweder direkt oder durch eine Walze, Bürste u.s.w. in Berührung

gehalten wird.

Das Verfahren, die Flüssigkeit in fein vertheiltem Zustande auf Gewebebahnen u. dgl.

aufzutragen, ist älteren Datums, jedoch ist man in neuerer Zeit bemüht gewesen,

dasselbe durch Umgestaltung der bekannten Apparate besonders für die Färberei

geeignet zu machen. Mit Hilfe des durch die Patentschrift Nr. 4634 vom 8. Juni 1878

geschützt gewesenen Zerstäubeapparates von Gustav Knape

in Meerane (vgl. 1879 233 455) war es möglich geworden,

zwar gleichzeitig mehrere Appretursubstanzen aufzutragen, jedoch nur neben einander,

ein eigentliches Mustern war nicht möglich. Gebrüder

Levinstein in Berlin gingen in ihrem D. R. P. Kl. 8 Nr. 9966 vom 18.

Oktober 1879 wieder zu nur einer Flüssigkeit zurück, wendeten aber eine Schablone

an, mit welcher sie das zu bestäubende Gewebe u.s.w. bedeckten und erzielten

hierdurch eine Musterung. Das Auftragen der Farbe bewirkten sie durch einen

Zerstäuber oder eine Bürste. Fig. 1 bis 3 Taf. 11 geben ein Bild

von der gesammten Einrichtung.

Der Stoff wird auf den Tisch d aufgespannt, und zwar so,

daſs er auf beiden Enden durch die Walzen t gehalten

wird. Vermöge dieser Walzen ist man im Stande, den Stoff o so weit auszudehnen, daſs die Farbe sich den kleinsten Poren desselben

gleichmäſsig mittheilt. Ist der Stoff derartig aufgespannt, so wird die Schablone

l, wie in Fig. 3 ersichtlich,

aufgelegt. Die sich drehende Bürste n ruht mit ihrer

Achse in einem Gestelle, welches mittels der Zahnräder g und k auf zwei auf beiden Seiten des

Tisches befindlichen Zahnstangen h sich hin und her

bewegen läſst. Indem man nämlich die Kurbel m nach der

entsprechenden Richtung, d.h. von links nach rechts in Bewegung setzt, greift das

Zahnrad g in die Zähne des Rades k, welches mit der Achse der Bürste fest verbunden ist,

wodurch eine entgegengesetzte Umdrehung der Bürste hervorgebracht wird. Die Walzen

e, b und c sind

Farbübertragungswalzen, von denen e in einem Kästchen

mit flüssiger Farbe sich dreht. Sämmtliche Walzen werden durch gegenseitige Reibung

in Umdrehung gesetzt. Unter der Bürste ist ein Drahtsieb p angebracht, das die Borsten der Bürste streifen, so daſs die an die

letztere übertragene Farbe zerstäubt wird und auf die Schablone niedersinkt. Die

Schutzbleche p1

verhindern ein Bespritzen des noch nicht auf den Tisch gekommenen oder denselben

verlassenden Stoffes.

Findet an Stelle der Bürste ein Zerstäuber Anwendung, so findet ein ebensolcher Tisch

Anwendung, auch erfolgt das Aufspannen des Stoffes und das Auflegen der Schablone

ebenso wie bei Verwendung einer Bürste. Das Auftragen der Farbe geschieht dagegen in nachstehender

Weise:

Unter dem Tische am Fuſsboden ist ein Blasebalg c (Fig. 1)

angeschraubt, an dessen oberer Seite sich ein Fuſsbrett d befindet, durch welches der Blasebalg in Bewegung gesetzt wird. Die Luft

wird durch das Mundstück m des Blasebalges in einen

Gummischlauch i getrieben, welcher dieselbe nach dem

aus Gummi hergestellten Windreservoir b führt, aus dem

die Luft durch den Schlauch h nach dem Zerstäuber n gelangt, welcher sich an dem Farbenbehälter a befindet. Sobald nun der Blasebalg in Bewegung

gesetzt wird, füllt sich das Reservoir b so lange mit

Luft, bis dieselbe bis zu einem gewissen Grade zusammengepreſst ist, alsdann tritt

die Luft in den Zerstäuber und die Farbe in Staubform aus der Flasche. Die Flasche

selbst kann mit der Hand hin und her geführt werden.

Eine bedeutende Vervollkommnung der Lewinstein'schen

Einrichtungen zeigen nun die Zerstäuber von Charles und

Henri Dratz in Brüssel, welche durch das Englische

Patent Nr. 9044 vom Jahre 1888 geschützt sind. Bei diesen Apparaten wird der

Flüssigkeitsstrahl nicht durch Luft, sondern durch Dampf ausgetrieben und auſserdem

trifft der Dampfstrahl das Flüssigkeitsrohr nicht unter einem Winkel, wie z.B. in

den Fig. 1 und

10 Taf.

11 ersichtlich, sondern er wird derart getheilt, daſs er erstens die Flüssigkeit aus

dem luftdicht verschlossenen Farbenbehälter hinausdrückt und dann an der

Austrittsstelle zertheilt, wie es durch die Luft bei dem erwähnten Apparate von Knape bereits geschah und in Fig. 4 Taf. 11

wiedergegeben ist. Das Einführen des Dampfes in den Flüssigkeitsbehälter hat den

Vortheil, daſs die Flüssigkeit selbst immer auf dem Siedepunkte erhalten bleibt und

somit ein Ausscheiden von Farbe weniger zu befürchten ist. Das Hervorbringen von

Mustern wird erstens durch Anwendung mehrerer mit verschiedenen Farben arbeitender

Zerstäuber und unter Zuhilfenahme von begrenzten und endlosen Schablonen

erzielt.

Die Fig. 5 und

6 Taf. 11

zeigen einen Zerstäuber, welcher über den Stoff bewegt wird, in Seiten- und

Vorderansicht. Dieser Zerstäuber besteht aus einem Cylinder C, welcher an den beiden Seiten geschlossen ist und einen Handgriff trägt.

Jede der beiden Stirnseiten trägt einen Zapfen c, auf

welchen mit Hilfe von Schraubenmuttern je zwei Arme dd

gehalten werden, die zwei mit Filz bezogene Führungsrollen d1 tragen, von denen die eine vor, die

andere hinter dem Cylinder liegt. Der Zweck dieser Führungsrollen besteht darin, die

durch den Zerstäuber auf den Stoff geworfene überschüssige Farbe abzunehmen,

gleichzeitig aber auch entweder nur das Gewebe o. dgl. für die aufzutragende

Flüssigkeit gespannt zu halten und auch noch die eventuell verwendete ebene

Schablone auf den Stoff; aufzupressen. Der Cylinder C

trägt einen Stutzen D, durch welchen der aus dem Rohre

a zugeführte Dampf in denselben eintritt und die

Farbflüssigkeit durch die Düse nn1 austreibt. Gleichzeitig ist der Stutzen D mit der Düse n durch ein

Kniestück D1 verbunden

und kann in Folge dessen auch ein Theil des aus a

kommenden Dampfes in die Düse eintreten und die Flüssigkeit zerstäuben.

Sobald mehrere Farben gleichzeitig aufgetragen werden sollen, enthält der Cylinder

mehrere Scheidewände, welche derart angeordnet sind, daſs der Dampf auf alle Kammern

gleichzeitig einwirken und die Flüssigkeit durch die in dieselben einmündenden Rohre

n1 austreiben kann.

Jede Düse n ist dann auch mit dem Stutzen D verbunden.

Während bei dem in Fig. 5 Taf. 11 dargestellten Zerstäuber der Stoff in Ruhe blieb, ist dies

bei den aus den Fig.

7 und 8 Taf. 11 ersichtlichen das Umgekehrte der Fall, d.h. hier wird der Stoff

bewegt und der Zerstäuber steht fest.

Der Stoff kann dann entweder nach einander auf eine Folge von Rahmen aufgespannt

werden, welche die verschiedenen Schablonen tragen und unter Zerstäubern

vorbeigeführt werden, welche die entsprechende Farbe enthalten, wie es Fig. 7 Taf. 11

zeigt.

Oder es ist nur ein Rahmen vorhanden, der intermittirend oder nach einander unter

einer Anzahl von Farbenbehältern hinweggeführt wird. Eine solche Ausführungsform

zeigt Fig. 8

Taf. 11. In dem rahmenartigen Tische H ist auf Rollen

der Tisch P gelagert, welcher mittels des Seilzuges hh1

H1 unter den

Zerstäubern Cn1 hin und

her gezogen werden kann. In den Tisch wird der in einen Rahmen G (Fig. 7 Taf. 11)

eingespannte Stoff eingelegt und bei der Bewegung des Tisches durch die Walze J, welche auf Federn ruht und durch den Handhebel J1 unter den Tisch

geführt werden kann, von unten gestützt. Die Walzen KK1 nehmen die überschüssige Farbe von dem

Stoffe ab. Der Dampfzutritt erfolgt durch das Rohr N

und kann durch Hahn O abgesperrt werden. Nachdem der

Stoff einmal durch die Maschine gegangen ist, trocknet er und es wird der Zerstäuber

und die Schablone ausgewechselt, um den Stoff mit einer zweiten Farbe zu versehen

u.s.w. Soll der Apparat continuirlich wirken, so wird der Tisch durch Walzen ersetzt

und der Stoff geht, nachdem er die Maschine einmal passirt hat, durch eine

Trockenvorrichtung, von welcher er zu der Maschine zurückkehrt, um eine zweite Farbe

zu empfangen.

Die Fig. 9 und

10 Taf.

11 zeigen einen Zerstäuber, bei welchem die Schablone zu einem Cylinder A zusammengebogen ist, welcher den Zerstäuber

umschlieſst und über bezieh. um welchen das zu färbende Gewebe geleitet wird,

während sich die Schablone dreht. Eine gröſsere Anzahl solcher Schablonen können

unter Zwischenschaltung geeigneter Trockencylinder B

(Fig. 11

Taf. 11) um eine groſse Trommel derart gelagert werden, daſs das Gewebe W dieselben nach einander passirt und somit mehrere

Farben über einander empfängt. Die Zerstäuber haben hierbei entweder diejenige

Ausführung, wie sie Fig. 10 Taf. 11 veranschaulicht; der Dampf tritt durch das

gemeinschaftliche Zuleitungsrohr m in die Düsen n und zerstäubt die durch die Rohre n1 aus dem Behälter b angesaugte Flüssigkeit, oder sie sind so

eingerichtet, wie es die Fig. 9 und 12 Taf. 11 wiedergeben.

Das Dampfzuleitungsrohr D mündet in ein mit Düsen e1 besetztes parallel

zu dem Flüssigkeitsbehälter G angeordnetes Rohr E, das ein zweites Rohr F

umschlieſst, welches mit den Düsen e1 entsprechenden Düsen e und Rohren ausgestattet ist, welche letzteren in den

Flüssigkeitsbehälter G münden. Sobald nun der Dampf aus

dem Rohre D in Richtung des Pfeiles in das Rohr E eintritt, wird ein Theil desselben durch das Rohr E1 in den Behälter G gelangen und die in demselben befindliche Flotte

durch das Rohr E2 in

das Rohr F drücken, von wo sie durch die Düsen ee1 nach auſsen tritt

und gleichzeitig von |dem das Rohr F umspülenden Dampf

zerstäubt wird. Sobald mehrere Farben gleichzeitig neben einander auf den Stoff

aufgetragen werden sollen, ist der Behälter G in eine

entsprechende Anzahl Kammern getheilt und jede derselben steht mit dem Dampfraume

E und den zugehörigen Düsen in Verbindung, wie es

Fig. 12

Taf. 11 zeigt. Der zu färbende Stoff P geht von der

Walze W in Richtung des Pfeiles über die Schablone A nach der Trockenvorrichtung Q und von da zur Walze W1. Nachdem derselbe mit Farbe bestäubt ist, läuft er

auf ein endloses Tuch R auf, welches die überschüssige

Farbe von dem Stoffe abnimmt, bevor er zur Trockenvorrichtung gelangt. Das endlose

Tuch reinigt sich im Bottich x und die Walzen ff1 quetschen es wieder

aus. Die überschüssige, an der Schablone haftende Farbe wird durch eine gegen

dieselbe anliegende Walze abgenommen.

Aus Vorstehendem ergibt sich, daſs mit den in Fig. 9 und 10 Taf. 11 dargestellten

Einrichtungen nur ein Auftragen mehrerer Farben neben einander, nicht aber über

einander möglich ist, wie bei den zuvor besprochenen Einrichtungen. Dasselbe gilt

von der in Fig.

13 Taf. 11 wiedergegebenen Ausführungsform. Dieselbe unterscheidet sich

von der vorgenannten dadurch, daſs Jan Stelle einer cylindrischen Schablone eine

endlose S angeordnet ist]und durch zwei Führungswalzen

s auf den Stoff und mit diesem auf eine groſse

Trommel T aufgepreſst wird. Der Zerstäuber selbst liegt

ebenfalls innerhalb der Schablone und zeigt etwas Neues hinsichtlich seiner

Construction nicht.

Der Vollständigkeit halber sei in Fig. 14 Taf. 11 noch ein

Zerstäuber wiedergegeben, welcher ebenfalls von Dratz

herrührt und dem D. R. P. Kl. 8 Nr. 47553 vom 5. Juli 1888 entnommen ist. Die im

Behälter A befindliche Flüssigkeit wird durch den

Dampfstrahl B in die Düse C getrieben und an der Ausmündestelle durch den Dampfstrahl D zertheilt.

Mit denjenigen Zerstäubern, bei welchen der Luftstrom bezieh. Dampfstrahl das

Flüssigkeitsrohr unter einem Winkel trifft oder derart getheilt wird, daſs der eine

Theil desselben die Flüssigkeit aus dem gut verschlossenen Behälter herausdrückt,

während sie der andere Theil zertheilt, kann eine gleichmäſsige Färbung nicht

erzielt werden, weil sich in dem Mantel des Staubkegels Tropfen bilden und diese

dann klecksen. Auch lassen sich mit den alten Apparaten die Zerstäubungskegel nicht

verändern, d.h. ihrem Durchmesser nach.

Wilhelm von Döhn in Berlin will diesen Uebelständen nun

durch den in den Fig. 15, 16 und 17 Taf. 11 dargestellten Apparat abhelfen.

Der durch das D. R. P. Kl. 8 Nr. 46059 vom 2. Juni 1888 geschützte Apparat wird

gebildet aus dem Luftrohre L mit dem Flüssigkeitsrohre

R: das erstere, welches das Flüssigkeitsrohr

concentrisch umgibt, ist mit einem einstellbaren Mundstück verbunden, durch welches

das Luftrohr beliebig verlängert oder verkürzt werden kann. Der hintere im Rohre L sitzende Theil m dieses

Mundstückes ist conisch abgedreht, damit sich der Luftstrom nicht an demselben

stöſst. Von dem abgedrehten Theile bis zur Hälfte seiner Länge ist das Mundstück

cylindrisch und von da ab verjüngt es sich bis zur Mündung. Der erstere Theil trägt

einen Stift s, welcher in einer schraubenlinig

gestalteten Führung p des Rohres L gleitet und somit bei Drehung des Mundstückes eine

Verschiebung desselben veranlaſst. Die Länge des Schlitzes p ist hierbei so bemessen, daſs bei keiner Stellung des Mundstückes m die Luft durch denselben entweichen kann.

Sobald das Mundstück ganz ausgezogen ist, wird der Durchmesser des Staubkegels am

kleinsten sein (Fig. 15 Taf. 11), im anderen Falle dagegen am gröſsten.

Die mittels des Zerstäubers gefärbten Stoffe erhalten eine überaus lebendige Farbe

und ein sehr sauberes Aussehen; die Färbung ist jedoch im Allgemeinen nur eine

oberflächliche.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln