| Titel: | Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 241 |

| Download: | XML |

Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Fortsetzung des Berichtes S. 60 d.

Bd.)

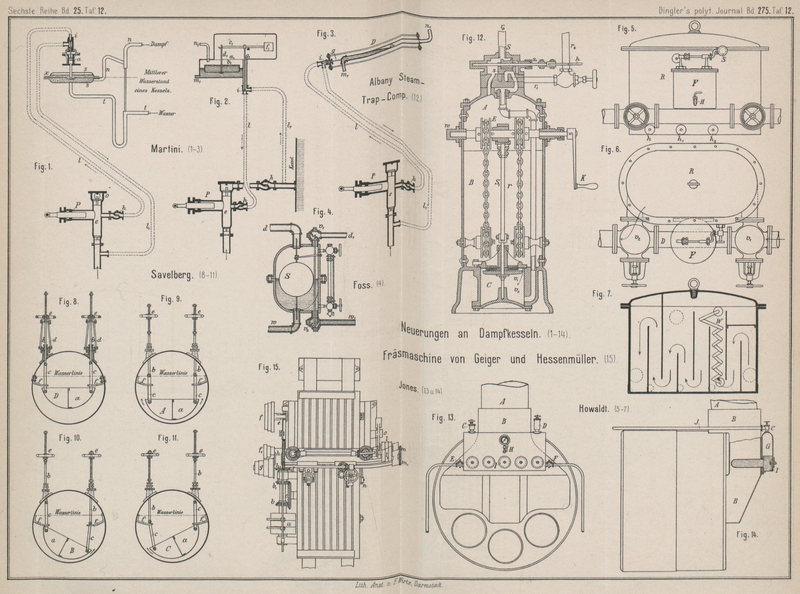

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Gollner, über Dampfkessel.

Eine Neuerung an selbsthätigen Dampfkessel-Speiseapparaten mit Schwimmern wurde von

Georg Hammer in Bulmcke bei Gelsenkirchen (D. R. P.

Nr. 34742 vom 17. April 1885) angegeben, um im Bedarfsfalle eine gröſsere Wassermenge als der freie Raum in der

Schwimmerkammer zuläſst, auf einmal in den Kessel

einzuführen, durch welches Verfahren die Nachtheile der unregelmäſsigen

Kesselspeisung – während des Betriebes desselben – zur Geltung kommen müssen.

Die von Hermann Martini in Chemnitz (D. R. P. Nr. 37504

vom 7. Oktober 1885) angegebenen Einrichtungen zur Regelung der Speisung von

Dampfkesseln unter Anwendung a) eines besonderen Dampfentwicklers, b) eines

Schwimmers und c) eines sogen. Dehnrohres verdienen eine besondere Erörterung.

ad a), b), c) Die Vorrichtungen bezwecken, die Wirkung der Kesselspeisepumpe,

entsprechend dem einzuhaltenden regelmäſsigen Wasserstande, zeitweilig ganz oder

theil weise zu unterbrechen. Zu diesem Zwecke ist der schädliche Raum der

Speisepumpe P entweder mit der Saugleitung l1 oder mit der

Druckleitung l durch ein Rohr verbunden. Die

Wasserbewegung in den Leitungen l und l1 kann mit Rücksicht

auf das angeordnete Rückschlagventil nur in je einer bestimmten Richtung erfolgen.

Die Unterbrechung der Wasserbewegung erfolgt mittels des Ventils i durch einen der im Folgenden beschriebenen

Apparate.

ad a) Fig. 1.

Ein Dampfentwickler z steht in der Höhe des mittleren

Wasserstandes des Betriebskessels, welcher selbsthätig gespeist werden soll. Unter

der Bodenfläche von z befindet sich der Hohlraum s, welcher durch n mit dem

Dampfraume, durch t mit dem Wasserraume des

Betriebskessels in Verbindung steht.

Sinkt der Wasserstand in demselben unter den regelmäſsigen, so füllt sich s theilweise mit Dampf, welcher die Flüssigkeit in z zum Sieden bringt, wodurch eine gewisse Dampfspannung

in z entsteht. Diese Spannung wirkt auf den Kolben a, der sich nach auſsen bewegt und das Ventil i schlieſst.

Steigt das Wasser über den regelmäſsigen Stand, so füllt sich s vollständig mit Wasser. Das Gefäſs x kühlt

sich ab, es sinkt in z die Spannung, der Kolben a bewegt sich im entgegengesetzten Sinne, i wird eröffnet. Bei geschlossenem Ventil i ist die stets bethätigte Pumpe P auf Kesselspeisung durch o wirksam, im Gegenfalle muſs P leer laufen,

d.h. es findet ein Kreislauf des Pumpenwassers durch h,

l und i und mittels l1 nach e

statt, ohne daſs eine Kesselspeisung eintreten kann.

ad b) Fig. 2.

Ein Gefäſs a1 ist durch

n1 mit dem

Dampfraume, durch m1

mit dem Wasserraume des zu speisenden Kessels in Verbindung, wobei wieder der Wasserstand in

a1 in der Höhe des

regelmäſsigen Wasserstandes im Betriebskessel liegt. In das Becken b1 Im Gefäſse a1 sickert aus n1 Wasser nieder,

welches ersteres regelmäſsig bis zur halben Höhe in den Wasserkörper von a1 taucht und durch das

Gegengewicht f1 am

Hebel c1 in seiner

regelmäſsigen Lage erhalten wird. Je nach Ueber- oder Unterwasserstand in b1 wird mittels der

angedeuteten Wage (Schwimmervorrichtung) und dem Gestänge g1 das bekannte Ventil i gehoben und geschlossen, d.h. die Speisung des

Betriebskessels eingeleitet oder abgestellt. Die angedeutete Schwimmervorrichtung ist sehr empfindlich und daher die ganze Einrichtung

bei gutem Zustande des Ventils i sicher wirksam.

ad c) Fig. 3.

Das „Dehnrohr“ o1 liegt etwas geneigt in

der Höhe des regelmäſsigen Wasserstandes des zu speisenden Dampfkessels; n1 und m1 verbinden o1 bezieh. mit dem

Dampf- und Wasserraume des Kessels. Bei hohem Wasserstande ist o1 mit mehr gekühltem

Wasser gefüllt, zieht sich daher zusammen und öffnet das Ventil mittels g: der Schluſs desselben Ventils erfolgt bei der

Ausdehnung von o1 in

Folge der gröſseren Dampffüllung in demselben.

Die volle bezieh. verminderte Wirksamkeit oder die zeitweilige Abstellung der Pumpe

P wird durch die veränderliche Gröſse der Eröffnung

und den zeitweilen vollen Schluſs des Ventils i

selbsthätig vermittelt.

Die Anordnung nach Ingenieur Joly (Engineering, 1886 S. 247, D. R. P. Nr. 37026 vom 2.

Februar 1886) zeigt auch die Anwendung eines Sei;wimmers, dessen Bewegungen aber zur

Drehung einer wagerechten in der Kesselstirnwand

abgedichteten Welle ausgenutzt wird. Diese

Drehbewegung wird mittels Lenker auf das Ende eines wagerechten Hebels übertragen,

der bestimmt ist, einen gedichteten Plungerkolben zu

heben und senken und derart das gelieferte Pumpenwasser mehr oder weniger als

Rückwasser in ein Saugreservoir oder als Speisewasser in den Kessel zu leiten. Der

Plunger befindet sich in einem Dreiwegestutzen, der in die Druckleitung der

Speisepumpe eingeschaltet ist. Die Anordnung wird je nach dem Zustande der zwei hier

vorkommenden Stopfbüchsen eine veränderliche

Empfindlichkeit zeigen, in welchem Umstände ein wesentlicher Nachtheil begründet

ist. Daſs die ganze Einrichtung auch zur Anzeige des niedersten oder höchsten

Wasserstandes im Dampfkessel mittels Dampfpfeifen oder Contacte ausgenutzt werden

kann, ist nicht von Wesenheit.

Es sei noch der Speisewasserregulator von L. P. Foſs aus

Kalamazoo (Scientific American, 11. December 1886),

sowie die in derselben Zeitschrift (2. April 1887) behandelte Anordnung eines

Speiseregulators nach Wyman erwähnt.

Die letztere Anordnung, in Fig. 4 dargestellt,

besteht aus dem Schwimmer S, dessen Kammer durch d mit dem Dampfraume, durch w

mit dem Wasserraume des

zu speisenden Betriebskessels in Verbindung steht; d1 führt Dampf aus der Sehwimmkammer (Kessel) zur

Dampfpumpe, w1 Wasser

von dieser in den Kessel. Die beiden Ventile v1 und v2 werden mittels des sofort aus der Figur

ersichtlichen Gestänges (ohne Stopfbüchse) bei eingetretenem Ueberwasserstande in

Folge Erhebung von S gleichzeitig geschlossen, wodurch

die Dampfpumpe abgestellt wird. Bei Eintritt eines Unterwasserstandes, d. i. Senkung

von S, werden beide Ventile v1 und v2 gleichzeitig geöffnet und die Dampfpumpe

bethätigt. Die Einrichtung ist noch mit einem Wasserstandszeiger, auch mit einem

Manometer ausgerüstet. Die Einrichtung ist in der That durch groſse Einfachheit,

Empfindlichkeit, daher Zuverlässigkeit ausgezeichnet und hat sich nach den mit

demselben erledigten Versuchen bewährt.

Gustav Stoff in Berlin liefe sich ein Verfahren und eine Vorrichtung patentiren (D. R. P. Nr. 36313 vom 27. Januar 1886), um bei Speisung von

Dampfkesseln den regelmäſsigen Wasserstand selbsthätig zu erhalten, wobei aber nach

Bedarf eine gröſsere Wassermenge, als verdampft wird, zugeführt werden muſs; das

überschüssige Wasser wird weiter mittels Steigrohr und Abschäumbecken in Verbindung

mit einem Ablaufrohre behufs Entfernung der durch die Speisung in den Kessel

gelangten Kesselsteinbüdner abgeführt. Das Ablaufrohr steht mit einem beliebigen,

das Wasser vom Dampfe trennenden Apparate zur Verhütung des Dampfaustrittes aus dem

Kessel in Verbindung. Dieser Wasserabscheider steht weiter mit einem Vorwärmer und

einem besonders ausgebildeten Wasserauslaſsventil in Verbindung, um sowohl den

Spannungsabfall als auch den Wärmeverlust nach auſsen zu vermeiden, damit eine

möglichst hohe Temperatur des Speisewassers erzielt werde.

An die eben vorgeführten Speiseregulatoren für Dampfkessel mögen weiter noch einzelne

Hilfseinrichtungen für diese hervorgehoben werden,

welche in besonderen Fällen von entschiedenem Nutzen sein werden. Der Zweck dieser

Einrichtungen ist im Allgemeinen ein sehr verschiedenartiger, die constructive

Durchführung derselben von der Art und Gröſse des Dampfkessels abhängig, für welchen

sie bestimmt sind. Aus der Reihe der „Speisewasserreiniger“ sei die Anordnung von Gebrüder Howaldt in Kiel (D. R. P. Nr. 24021 vom 2. December 1885)

hervorgehoben, deren Anordnung aus Fig. 5 bis 7 zu ersehen ist. Die

Einrichtung hat den Zweck, dem Speisewasser die mitführende Luft, fettige Bestandtheile sowie Schmutztheile zu entziehen, ist daher besonders für Maschinen mit

Oberflächencondensation geeignet. Der Apparat wird in das Speiserohr R1 eingeschaltet und

zwar derart, daſs eine Ausschaltung desselben ohne Störung der Kesselspeisung

gesichert ist. Zu diesem Zwecke sind die Doppelsitzventile v1 und v2 zu schlieſsen, während das Speisewasser

unmittelbar durch das Rohr D flieſst. Die Luft wird dem Speisewasser durch

ein selbsthätiges Schwimmventil entzogen, wodurch zunächst eine Ursache der

Zerstörung der Kesselbleche entfällt.

Die Fette werden durch den Schaumhahn S zeitweise

abgelassen oder es wird eine besondere Einrichtung zur Fettentnahme angebracht,

welche aus dem Fettstoffe F besteht, nach welchem das

durch die Wärmeschlange W (Fig. 7) erhitzte Fett

abflieſst und durch den Hahn H entfernt werden kann.

Schmutztheile werden während des Betriebes durch die Hähne h0 bis h3 oder anläſslich der Hauptreinigung der Kammer R entfernt. Die beschriebene Einrichtung ist besonders

für Schiffskessel bestimmt und für diese erfahrungsgemäſs bewährt.

Josef Savelberg in Stolberg (D. R. P. Nr. 33561 vom 2.

Mai 1885) führt einen verstellbaren Kesselstein und Schlammfänger für Dampfkessel

aus, welcher aus einem Blechtroge nach Fig. 8 bis 11 besteht, der sich über

da; Feuerblech oder über den ganzen Kesselboden erstreckt und während des

Kesselbetriebes mittels abgedichteter Stangen (Schienen) verstellbar ist. Die

Wirkung dieses Fängers beruht auf den in seinen verschiedenen Stellungen

hervorgebrachten verschiedenen Strömungen des Kesselwassers zwischen Fänger und

Kesselwand. Das Erglühen und Beulenziehen der Kesselwandungen soll dadurch vermieden

werden, daſs durch die künstlich erzeugte Strömung der abgesprungene Kesselstein und

Schlamm im Entstehen über den Rand des Blechtroges und in diesen hineingeworfen

werden. Der Fänger erhält während der ersten Woche einer Betriebsperiode die

Stellung A (Fig. 9), während der

folgenden Zeit jeden Tag mehrmals abwechselnd die Stellungen B (Fig.

10) und C (Fig. 11). Bei

Auſserbetriebsetzung des Kessels erhält der Fänger die Stellung D (Fig. 8).

Die Albany Steam Trap Company in Albany, Nordamerika,

führt nach dem Amerikanischen Patente Nr. 352944 eine Einrichtung zur Reinigung von

Dampfkesseln aus. Die Unreinigkeiten im Kessel sollen mittels einer stetigen

Wasserströmung entfernt werden, welche zwischen dem Kessel und einem besonderen

Reinigungsapparate (Filter) und von diesem zurück zum Kessel eingeleitet wird. Der

Hauptbestandtheil der ganzen Einrichtung ist ein Filterkörper., der mit jedem

Betriebskessel in einfacher Weise in Verbindung gebracht werden kann. Es handelt

sich darum, dem Filter das verunreinigte (Kesselsteintheilchen enthaltende)

Kesselwasser zuzuführen, dasselbe durch die Filtrirmasse unter der Wirkung des

Kesseldampfdruckes zu drängen, und aus dem Filterkörper gereinigt dem Kessel

zuzuführen, endlich die in der Filtermasse angesammelten Verunreinigungen durch

einen Gegenwasserstrom zu entfernen und aus dem Filterkörper zu bringen und derart

die Filtrirmasse wieder wirkungsfähig zu machen. Der Filterkörper ist in Fig. 12 im

Längsschnitte dargestellt. Derselbe besteht aus den cylindrischen Räumen A, gefüllt mit zu reinigendem Kesselwasser, B der Filtrirmasse (Sand) mindestens 500mm hoch gehalten und der Kammer C im untersten Theile des ganzen Körpers angeordnet, in

welcher sich bereits gereinigtes Kesselwasser befindet. Dieses wird durch ein Rohr

r dem Schieberkasten S

zugeführt und durch die Leitungen r1 und r2 wieder in den Dampfkessel zurückgebracht. Das

gereinigte Kesselwasser tritt am vorderen Ende des Kessels wenige Centimeter unter

dem niedersten Wasserspiegel in den Wasserkörper, während das zu reinigende Wasser

an der rückwärtigen, tiefst gelegenen Kesselstelle abgenommen und durch die Leitung

r0 dem Filter

zugeleitet wird. Im Schieberkasten befindet sich der Muschelschieber s (in der äuſsersten Rechtslage gezeichnet), welcher

durch das Gestänge s1

mit Hebel h bethätigt wird. Für diese Schieberstellung

ergibt sich die Arbeitsperiode des ganzen Apparates; das unreine Wasser tritt durch

r0 ein, strömt

unter Druck durch A, durch die Sandschichte in B, ferner durch C, nachdem

es gereinigt das Ventil v1 (Sandventil genannt) verlieſs, ferner durch die Leitung r und die Schiebermuschel nach r1. r2 zum Kessel. Das Ventil v1 ist in eigenthümlicher Weise ausgeführt

und hat den Zweck, die Durchgangskanäle zwischen B und

C für das bereits gereinigte Wasser zu liefern. Die

nöthige Reinigung dieser Kanäle erfolgt durch die lothrechte Bewegung der mit

Stiften versehenen Ventilplatte v1 mittels S1 gegen die feste, aber durchlöcherte Ventilplatte

r2 unter Ausnutzung

des aus der Figur ersichtlichen Bewegungsmechanismus, der im Wesentlichen aus der

Welle w mit Kurbel k, dem

Excenter E und der unten geführten Excenterstange S1 besteht. Die Weiten

der Oeffnungen in der Ventilplatte v2 sind derart bemessen, daſs zwischen deren

Wandungen und den Stiftenumflächen in v1 ein genügend freier Querschnitt für die

erforderliche Wasserströmung bleibt.

Wird der Schieber s in die äuſserste Linksstellung

gebracht, so kann behufs Reinigung des Ventils sammt Filters ein kräftiger

Gegenstrom des Wassers erzeugt werden, durch welchen die bezeichneten

Verunreinigungen mittels eines Hilfsrohres vom Filterkörper abgeleitet werden.

Industries, 1887 S. 116., beschreiben eine dem Ingenieur

C. Jones in Liverpool patentirte Einrichtung zum

Verdampfen von salzigem Seewasser.

Durch die in den Fig. 13 und 14 dargestellte

Einrichtung soll der Ersatz an Wasserverlusten durch Schiffsmaschine und Kessel

während langer Seefahrten geschaffen werden. Sie besteht aus einem Verdampfer für

Seewasser, welcher in die Rauchkammer des Schiffskessels eingebaut wird, und dessen

Inneres mit dem Oberflächencondensator der Maschinenanlage in Verbindung gesetzt

wird. Der Verdampfer G ist mit einer Anzahl einseitig

abgeschlossener Gefäſse in Verbindung, welche mit Seewasser gefüllt, in die

Rauchkammer B des Schilfskessels versenkt werden. Der

sich in G entwickelnde Dampf wird – wie erwähnt – in den

Oberflächencondensator durch J strömen gelassen; D stellt ein Sicherheitsventil für G dar, durch die Leitung E

wird das zu verdampfende Wasser dem Verdampfer zugeführt., mittels F wird der Verdampfer entleert; die Anordnung der

Putzlucken J gestatten die Uebersicht und vollständige

Reinhaltung der bezeichneten Einrichtung.

Für eine Schiffsmaschine von 500 indicirter Pferdekraft erhielt der Verdampfer 2qm,5 Heizfläche und war bestimmt für den Tag 180

Gallonen Seewasser zu verdampfen. Die Einrichtung ist durch groſse Einfachheit der

Anordnung ausgezeichnet, gestattet die Verdampfung des Seewassers wegen der

bestehenden Luftverdünnung im Condensator bei etwa 90° C. und ist geeignet, die

Wärme der abziehenden Rauchgase entsprechend auszunutzen.

Eine ähnliche, für denselben Zweck, d. i. für Gewinnung des sogen. Extrawassers zum

Trinken, für die Schiffskessel u.s.w. bestimmte Einrichtung beschreibt The Engineering, 1886 S. 305, welche für den

Schraubendampfer Bentinck zur Ausführung kam. Sie wurde vom Ingenieur C. Jones des St. Georges

Works in Liverpool entworfen, und war bestimmt in 24 Stunden 2000 Gallonen

reines Wasser zu liefern. Der Verdampfer ist der gröſseren Entwicklung der Anlage

wegen als Röhren Verdampfer ausgeführt, dessen Reinigung mittels eines Ejectors

erfolgt. Die Verdampfung des Seewassers findet gleichfalls im luftverdünnten Raume

statt und erfolgt unter der Einwirkung der durch die Rauchkammer abziehenden

Rauchgase.

Tafeln