| Titel: | Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 289 |

| Download: | XML |

Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Fortsetzung des Berichtes S. 241 d.

Bd.)

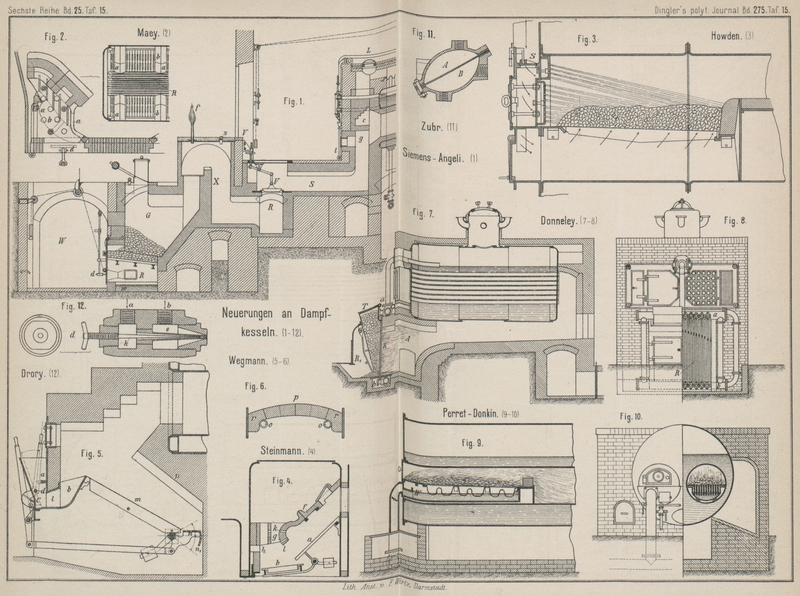

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Gollner, über Dampfkessel.

Auf dem Gebiete der Dampfkessel-Feuerungen haben

insbesondere die sogen. Halbgas-Feuerungen mit Recht eine besondere Ausbildung

erfahren, weil sie sowohl vom Standpunkte der Theorie als auch nach den

einschlägigen Erfahrungen geeignet sind, den Bedingungen einer mechanisch

vollkommenen und daher wirthschaftlich vortheilhaften Feuerung im Wesentlichen zu

entsprechen. Die Halbgas-Feuerungen haben sich unmittelbar aus den älteren sogen.

direkten Feuerungen entwickelt, nachdem man deren Nachtheile erkannt und die diese

begründenden Verhältnisse festgestellt hat. Es finden sich übrigens noch vielfach

solche „direkte“ Feuerungen vor, welche aber mit derartigen

Hilfseinrichtungen versehen sind, daſs sie sich in Hinsicht ihrer Wirkungsweise den

Halbgas-Feuerungen nähern und derart einen höheren Wirkungsgrad erreichen

lassen.

Wenn auch noch die älteren, einfachen Formen der sogen. direkten Kesselfeuerungen in

Verwendung gefunden werden, und zwar besonders für Dampfkesselbetriebe, welche

zeitweise eine lebhafte Steigerung der Dampfentwickelung unvermeidlich machen und

für welche sie von keiner der übrigen Feuerungsarten übertroffen werden, so muſs

dagegen festgestellt werden, daſs die sogen. indirekten Feuerungen, das sind die

eigentlichen Gasfeuerungen, für Dampfkessel fast gänzlich auſser Gebrauch gesetzt

wurden, und mit Recht, nachdem sie sich erfahrungsgemäſs für den zeitweiligen und

hinsichtlich der Dampfproduction sehr schwankenden Betrieb nicht bewährt, und somit

den ganz gewöhnlichen Bedürfnissen der Kesselpraxis nicht entsprochen haben bezieh.

nicht entsprechen konnten.

Ueber eine Gasfeuerung nach älterer Form mit bewährten Einzelheiten berichtet der Praktische Maschinen-Constructeur, Jahrg. 20, 1887 S.

76. Diese wurde als „Siemens“-Feuerung für Angeli und Comp.

in Mailand ausgeführt, und ist in Fig. 1 im Längsschnitt

dargestellt.

Der Hauptbestandtheil ist der Gaserzeuger G, in dessen

unterem Theile das Brennmaterial gelagert ist, welches durch einen Trichter

zugeführt und welchem durch das Dampfstrahlgebläse d

die nöthige Luftmenge behufs Erhaltung des Destillationsprocesses zugeführt wird.

Der Aschenfall, in dessen Sohle ein Kühlwasserbecken w

eingesetzt ist, ist hermetisch abgeschlossen. Der U-förmige Kanal X, welcher im oberen Deckel die Schau- und

Brennöffnungen s und f

enthält, läſst die Destillationsproducte in den Sammler R flieſsen, welcher durch das in Sand gedichtete Ventil V mit Absperrvorrichtung v

geöffnet und geschlossen werden kann. Durch S flieſsen

die Rauchgase nach g vor die Mündung des Flammrohres

des Kessels und werden daselbst mit der durch c eintretenden

stark vorgewärmten Verbrennungsluft gemischt und entzündet. Die Regelung dieses

Luftzutrittes erfolgt durch Bethätigung eines am Rücken des Kessels angeordneten

Ventiles. Die Erwärmung der Verbrennungsluft erfolgt dadurch, daſs diese gezwungen

wird, Längskanäle zu durchstreichen, deren Wandungen, zum Theile aus Wellblech

hergestellt, von den Rauchgasen in den Hauptkanälen der Kesseleinmauerung erwärmt

werden. L bezeichnet ein Sicherheitsventil, wirksam für

den Fall einer Gasexplosion in der Mischkammer, t eine

durch eine Thüre zu schlieſsende Oeffnung zum Entzünden der Gase. Die im

Wesentlichen beschriebene Gasfeuerung zeigt alle Merkmale einer eigentlichen sogen.

indirekten Kesselfeuerung, welche finden Fall, als es gelingt, grusiges,

minderwerthiges Brennmaterial gleichmäſsig zu vergasen, bei dauerndem und sehr gleichmäſsigem

Kesselbetriebe wirthschaftlich vortheilhaft sein wird.

Ihre Vortheile werden sich ausdrücken durch 1) hohe Anfangstemperatur (für den

Beharrungszustand der Feuerung) und ihre leichte Regelung, 2) rauchlose Verbrennung,

3) Ausschluſs eines groſsen Luftüberschusses für die Verbrennung, 4) geringe Menge

der abzuleitenden Verbrennungsgase, 5) reine Zugkanäle. Die Nachtheile dieser

Feuerung sind im Wesentlichen 1) schwierige Leitung des Destillationsprozesses bei

schwankendem (regelmäſsig bedungenem) Kesselbetriebe, bei grusigem Brennmaterial,

auf dessen ausschlieſsliche Verwendung aber Rücksicht zu nehmen sein wird, 2) groſse

strahlende Wärme des Gaserzeugers, 3) Schwierigkeiten bei unterbrochenem Betriebe,

Gefahr der Gasexplosion. Die in der gewöhnlichen Kesselpraxis mit derarten

Feuerungen gemachten Erfahrungen begründen die bekannte Thatsache, daſs dieselben

von der allgemeineren Verwerthung ausgeschlossen sind.

J. B. Archer in Washington (Nordamerika) hat eine

Gasfeuerung (D. R. P. Nr. 38030 vom 11. Mai 1886) für Dampfkessel eingeführt, um Kohlenwasserstoff und andere geeignete Gase

vortheilhaft zu verbrennen. Der ebene Rost ist mit Bruchstücken von feuerfestem

Material beschickt, über welchem sich das Gaszuströmungs-, unter welchem sich das

Luftzuströmungsrohr in Verbindung mit einem Brenner befindet, der hinter dem Roste

angeordnet ist.

Die herrschende Gruppe der Dampfkesselfeuerungen ist durch die schon erwähnten

„Halbgas-Feuerungen“ gegeben. Sie sind sogen. direkte Feuerungen, allein

mit solchen Hilfseinrichtungen ausgestattet, daſs eine praktische, rauchlose und

wirthschaftlich vortheilhafte Feuerungsanlage selbst bei gewöhnlicher

Beschickungsweise erzielt wird. Die mechanischen Einrichtungen, durch welche

mittelbar die Erfüllung jener Bedingungen gesichert werden kann, die für eine

vollkommene Feuerung maſsgebend sind, sind sehr zahlreich, daher auch die Zahl der

ausgebildeten Halbgas-Feuerungen eine sehr groſse ist. Diejenigen Einrichtungen

derselben, welche bei entschiedener Einfachheit der Anlage, unter Sicherung der gewöhnlichen

Bedienungsweise, eine schwankende Dampferzeugung und Abnahme gestatten, und

gleichzeitig obige Bedingungen erfüllen lassen, sind an sich und für den praktischen

Kesselbetrieb die werthvollsten. Der Grundsatz, zunächst eine entsprechend

geregelte, gleichmäſsige Entgasung des frisch

aufgegebenen Brennstoffes einzuleiten und zu erhalten, ferner diese gasigen

Destillationsproducte mit den durch die sogen. direkte Feuerung in den meisten

Fällen gelieferten und zwar durch direkte Verbrennung entstandenen, einen

bedeutenden Luftüberschuſs (primäre Verbrennungsluft) nachweisenden

Verbrennungsgasen bei hoher Temperatur und an gehöriger Stelle innig zu mischen

(oftmals mit Zuhilfenahme der secundären Verbrennungsluft) und derart rauchlos zu

verbrennen, wird – wenn von besonderen Verhältnissen abgesehen wird – im

Wesentlichen bei allen Feuerungen dieser Gruppe mehr oder weniger vollständig

ausgenutzt.

Auf diesem theoretisch richtigen Grundsatz beruht die Wirkungsfähigkeit folgender

bereits bekannter Feuerungsanlagen für Dampfkessel und zwar von Ten Brink mit ihren zahlreichen Abarten, jene von Heiser, Wilmsmann, Schwartze, Pütsch, Schaffer u.a.m.

Diesen Feuerungen sollen zunächst folgende angeschlossen werden.

Feuerung von H. Maey in Zürich (Fig. 2). Zu beiden Seiten

eines schmalen ebenen Rostes R sind je ein geneigter

ebener Querrost b angeordnet, auf diesem sind mehrere

durch Chamottesteine gedeckte hohle Guſskörper a

ausgebildet, welche die eigentlichen Entgasungskammern bilden und mit frischem

Brennstoffe gefüllt erhalten werden sollen. Auf dem Roste H wird die Verbrennung beendet. Durch a wird

nach Bedarf (secundäre) Verbrennungsluft zugeführt; die Menge derselben wird mittels

der Klappen d geregelt.

Feuerung von J. Howden für feststehende und

Schiffskessel angewendet, um eine zugleich gesteigerte und vollkommene Verbrennung

zu erhalten. Die in Fig. 3 dargestellte Feuerung war für einen Schiffskessel in Verwendung

und wird lediglich mit erhitzter Verbrennungsluft gespeist, welche – nach Bedarf –

über und unter dem Roste eingeführt wird. Die Luftmenge, die strahlenförmig in den

Feuerraum einströmt, wird durch Schieber S

geregelt.

Der Erfolg, welcher mit dieser Feuerung erzielt werden konnte, geht aus folgenden

Angaben hervor.

Der Dampfer New York City hatte ursprünglich zwei

gewöhnliche zylindrische Flammrohrkessel mit ganz durchgehenden Heizröhren, die

Rücken an Rücken so aufgestellt waren, daſs der 1m,3 weite Zwischenraum eine „trockene“ Feuerbüchse bildete. Die

Betriebsspannung betrug etwa 5at,75; die

Röhrenheizfläche 201qm,87, die Rostfläche 6qm,96. Der neu eingebaute Kessel war ein

gewöhnlicher einendiger Schiffskessel mit rückkehrenden Heizröhren und 3 Feuerungen

nach Howden's Anordnung mit einer Röhrenheizfläche von

122qm,5, einer Rostfläche von 3qm,34. Der alte Kessel verbrauchte für eine

bestimmte Reise bei Verbrennung von Welsh Ryhope Kohle und zwar für die Hinreise

15t, für die Heimreise 13t,5 bei gutem Wetter; der neue Kessel erforderte

für dieselbe zweite Hinreise 11t, für dieselbe

Heimreise 9t,5 Scoth Welsh-Kohle bei gutem Wetter

und 58 Umdrehungen der Maschinenwelle und sehr gut übereinstimmendem vorderen wie

hinteren Tiefgange des Schiffes für beide Reisen.

Die Feuerung von F. Steinmann (D. R. P. Nr. 35731) zeigt

die Anordnung eines dem schrägen Planroste a in Fig. 4 ungefähr

parallelen Feuerschirmes f aus Chamotte, dessen unterer

Theil haubenartig ausgebildet ist und ein Rippen werk g

besitzt. Auf dem Roste a wird zunächst die Entgasung

des Brennstoffes eingeleitet. Die Destillationsproducte strömen an l vorbei, durch k hindurch

in das glühende Rippenwerk g und mischen sich daselbst

mit den gasigen Verbrennungsproducten, welche dem Roste b entsteigen, sowie mit der durch die Kanäle h eintretenden secundären Verbrennungsluft. Die Feuerung ist nach der in

Fig. 4

dargestellten Anordnung besonders für Locomobil- und Locomotivkessel bestimmt.

Die Anordnung eines solchen Feuerschirmes aus Chamotte zeigt u.a. auch die Feuerung

von Arnold Wegmann in Zürich (D. R. P. Nr. 35897) für

feststehende wie Locomotiv- und Schiffskessel bestimmt. Der Feuerschirm, ein schon

lange bei englischen und amerikanischen Locomotivkesseln in Verwendung stehender

Bestandtheil ihrer Feuerungen, vermittelt die sogen. Rückflammung, die Umkehrung des

gebildeten Gasstromes, das Streichen desselben an den hellglühenden Chamottewänden

des Schirmes, endlich die vollständige Wendung desselben Gasstromes um die obere

Abschluſskante des Feuerschirmes selbst, durch welche Vorgänge bei entsprechendem

Zutritt der Verbrennungsluft eine rauchlose Verbrennung der ursprünglich stark

rauchigen Verbrennungsproducte erreicht werden kann. Der Feuerschirm vermindert bei

Kesseln mit künstlichem Luftzuge den sogen. Auswurf der Verbrennungsrückstände durch

den Kamin, verhindert bei Locomotivkesseln das sogen. Rinnen der Siederohre,

erschwert aber gleichzeitig die Uebersicht der Rohrplatte und etwaige Reparaturen an

den Siederöhren selbst. Der Feuerschirm – richtig angeordnet und sachgemäſs

ausgeführt – ist ein bewährter Bestandtheil der einschlägigen Feuerungen, und

vermittelt in der That eine rauchlose Verbrennung selbst unter weniger günstigen

Verhältnissen hinsichtlich Brennstoff und Führung der Feuerung, wenn es gelingt, die

nicht zu entbehrende secundäre Verbrennungsluft durch Anordnung und Ausnützung eines

Hilfsrostes (Stehrost nach Nyeilly) den

Verbrennungsverhältnissen entsprechend zuzuführen.

Die Anordnung einer Wegmann-Feuerung für feststehende

Dampfkessel zeigt Fig. 5. Dieselbe besteht aus dem Kastentrichter a mit der durch einen Hebel beweglichen Klappe c, ferner aus dem Entgasungsraum

b, der mit a durch den

sich gegen b erweiternden Kanal l in Verbindung steht. An b schlieſst sich

der schräge ebene Rost m an, dem ungefähr parallel sich

das Chamottegewölbe p entwickelt, um die erwähnte

Rückflammung zu vermitteln. An den Hauptrost m

schlieſst sich der kleine Kipprost n mit

Kippvorrichtung gewöhnlicher Art an. Das angeordnete Feuergeschränke, die Art der

Zuführung des Brennstoffes ohne Störung der Verbrennung

durch Zutritt eines kalten Luftstromes, die ermöglichte Entgasung des Brennstoffes

und gesicherte Rückflammung bezieh. Rauchverzehrung unter dem Einflüsse des

Feuerschirmes lassen eine durchaus sachgemäſse Anordnung einer Kesselfeuerung

erkennen, welche auch für gesteigerte Dampferzeugung vortheilhaft wirksam sein

wird.

Bei Anordnung des Feuerschirmes für Locomotivfeuerungen nach Wegmann wird zur Sicherung des Einbaues des Ersteren ein eigenartiger

Bestandtheil angewendet. Nach Fig. 6 sind in die

Feuerbox zwei Wasserrohre o, o eingezogen und zwar

derart, daſs die Enden der Röhren in dem „Plafond“ und in der

„Rohrwand“ der Feuerbox gelagert sind.

Diese Anordnung scheint bedenklich, trotz der Wasserbewegung in den beiden Röhren,

welche stets der hohen Gefahr des Verbrennens ausgesetzt sind und durch ihre Längen-

bezieh. Formänderung unsichere Stützen des Feuerschirmes sind; diese Anordnung ist

aber auch nach den zahlreichen Erfahrungen, welche bei der Dux-Bodenbacher-Eisenbahn

mit eingebauten Feuerschirmen bei Locomotivfeuerungen gemacht wurden,

überflüssig.

Von den sogen. „unmittelbaren“ Feuerungen für Dampfkessel sind mehrfache

beachtenswerthe Anordnungen bekannt geworden, welche einerseits für die möglichst

wirthschaftliche Ausnützung besonderer Brennstoffe bestimmt sind, andererseits die

Nachtheile der älteren Anordnungen der „direkten“ Kesselfeuerungen, und zwar

insbesondere die rauchige Verbrennung, vermeiden sollen.

Eine sehr beachtenswerthe Anordnung, für jedes beliebige Kesselsystem ausnutzbar,

wurde von Donneley und Comp. in Hamburg angegeben. Für

diese Feuerung ist der sogen. Wasserrohrrost der kennzeichnende Bestandtheil. Nach

Fig. 7 und

8 ist die

Einrichtung für einen feststehenden Röhrenkessel zu erkennen.

Der Kessel erhält zunächst einen etwa 0m,5 langen

Gasverbrennungsraum A vor-(unter-)gebaut, der aus

feuerfestem Material hergestellt und durch eine Anzahl lothrechter Wasserrohre R von dem glühenden Brennstoffe getrennt ist. Die

Wasserrohre R, welche auch die Verdampffläche des

Kessels vergröſsern, sind oben bei a und unten bei b in Querröhren eingesetzt, die eine lebhafte

Wasserströmung vermitteln. Die Rohre R können mittels

eines einfachen Bestandtheiles ausgewechselt werden. Dem Wasserröhrenroste ist ein

sogen. „Trogrost“

R1 vorgelagert, dessen

Neigung gegen die Wagerechte etwa 80° beträgt. Die Entfernung von R1 gegen R wird durch die Kerngröſse des Brennstoffes bestimmt

und erreicht etwa 0,15 bis 0m,30. Dieser Trogrost

wird durch Tropfwasser gekühlt. Der Brennstoff wird mittels T in den gebildeten Trog gebracht, dessen obere Theile einer Entgasung

unterzogen werden, deren Ergebnisse durch die mittleren und unteren hellglühenden

Partien des Brennstoffes strömen und derart rauchlos im Feuerraume A verbrennen werden. Die von Prof. Lewicky durchgeführten wissenschaftlichen

Untersuchungen der Donneley-Feuerungen haben günstige

Ergebnisse geliefert. Es wurde auch a. O. festgestellt, daſs eine rauchlose

Verbrennung möglich ist, keine Störung derselben in Folge der Art der Aufgabe des

Brennstoffes eintritt, daſs ferner auch minderwerthige Brennstoffe vortheilhaft

verbrannt werden können, und gegenüber anderen guten Rosten für die verschiedensten

Arten von Brennstoffen mit der Donneley-Feuerung eine

14- bis 23procentige Ersparniſs derselben erzielt wurde. Als ein hinsichtlich der

Dauerhaftigkeit bedenklicher Bestandtheil muſs der mehrgenannte

„Wasserröhrenrost“, und zwar trotz der lebhaften gegentheiligen

Versicherung, bezeichnet werden; der angebliche schützende Theeransatz an die Rohre

des Rostes kann bei der sich einstellenden hohen Anfangstemperatur im Feuerraume

nicht stattfinden, die Siederohre müssen in Folge Berührung mit dem hellglühenden Brennstoffe, wenigstens theilweise, und

zwar ungeachtet der vorausgesetzten Wasserströmung und Kühlung verbrennen.

Bei der Feuerung von Perret zum Verbrennen von

Staubkohle (Fig.

9 und 10) besteht der ebene Rost der Feuerungsanlage aus dünnen, sehr nahe an

einander gelegten Roststäben. Die Dicke derselben erreicht oben etwa 15mm, der Zwischenraum der benachbarten Roststäbe 2

bis 3mm. Die Roststäbe haben einen keilförmigen

Querschnitt, sind von besonderer Höhe, so daſs sie mit einem Theile derselben in das

Wasserbecken W tauchen, um gekühlt zu werden. Durch

besondere Versuche ist der Erfolg des Kühlens der bezeichneten Roststäbe nach der

Perret'schen Anordnung sichergestellt. Diese

Kühlung verhindert die Verlegung der Rostspalten, wie

sie sonst bei Verfeuerung von Kleinkohlen vorkommt. Ein Gebläse in Form eines

Ventilators oder ein Dampfstrahlgebläse kommt über die Oberfläche des bezeichneten

Wassers in W zur Wirkung, und preſst die nöthige

Verbrennungsluft durch die Rostspalten. Das Wasserbecken W wird zeitweilig gereinigt, obschon durch die wirksame Gebläseluft wenig

Asche rückfällt. Nach verläſslichen Beobachtungen ergab sich, daſs für die Stunde

und 1qm Rostfläche 90 bis 145k Brennstoff verbrannt werden können, wenn die

Feuerung als Innenfeuerung bei einem Lancashire-Kessel

angeordnet ist. Bei demselben Kessel war unter Verfeuerung der Welsh-Kohle eine 7-

bis 8fache Verdampfung erzielt worden. Auch die mit Anthracit, Koks, Kleinkohle wie Staubkohle

durchgeführten sechsmonatlichen Versuche haben eine Brennstoffersparniſs von 55

Proc. ergeben. Der Hauptwerth der in Rede stehenden Feuerung liegt in der

wirthschaftlichen Verwerthung geringwertiger Brennstoffe; sie müſste gerade in

Gaswerken, wo groſse Mengen von staubförmigem Brennstoffe zur Verfügung stehen, von

gröſstem Vortheile sein.

Perret hat noch einen Etagenofen für

Warmluftheizungsarten mit groſsem Erfolge angeordnet und zum ersten Male in einem

Hause zu Saint Cloud ausgeführt und angewendet.

Revue industrielle vom 28. April 1887 S. 161 bringt

einen belehrenden Aufsatz über die Heizung der Dampfkessel mit Theer von

M. P. Zwiauer in Wien (264 * 612. 272 * 364.* 385.* 441).

Die Continentale Gesellschaft in Wien versuchte mit

Erfolg die Verwendung des Theeres zur Heizung der Retortenöfen. In weiterer

Verfolgung dieser Versuche wurde für die Heizung von Dampfkesseln mit demselben

Materiale ein einfach cylindrischer Kessel gewählt. Als ein Hauptbestandtheil der

Feuerungsanlage für Theerverbrennung ist der sogen. Pulverisator von Drory, dem Direktor des Wiener Gaswerkes, angegeben und

in Fig. 11

dargestellt. Der Pulverisator besteht aus einem 190mm langen und 60mm weiten Rohre, von

welchem ein Theil aus Guſseisen, ein Theil aus Schweiſseisen besteht. Der Theer –

entsprechend vorgewärmt – tritt durch die Oeffnung a in

das Innere des Körpers unter Druck, flieſst durch die Kammer k, wird weiters in die Düse e befördert,

deren freier Querschnitt durch den Dorn d geregelt

werden kann. Durch die Oeffnung b tritt nun Dampf vom

Heizkessel hinzu, durchdringt den Theer und „pulverisirt“ ihn. Behufs

Reinigung der Düse wird der Dorn d angewendet, behufs

Regelung der Pulverisation (Zerstäubung) des Theeres ist das Mundstück, durch

welches der Dampf austritt, zu bethätigen.

Behufs Filtration des vorgewärmten Theeres wird die in Fig. 12 dargestellte

Einrichtung angewendet, welche nach Zubr aus zwei

Seitenstücken A, B besteht, zwischen deren Flanschen

zwei feinmaschige Metallsiebe eingespannt sind, welche behufs Erleichterung des

Theerdurchganges stark geneigt sind. Behufs Reinigung der Kammern A und B wird ein

Dampfstrahl angewendet.

Von entscheidender Wichtigkeit für den Erfolg der Anlage ist die Einmauerung des

Kessels selbst, deren bewährte, auch von Ingenieur Zubr

angegebene Einrichtung aus Fig. 13 und 14 Taf. 18 zu

ersehen ist. Von Wesenheit sind die Schutzwände G für

den Untertheil des Kessels, der wegen der hohen Temperatur eigentlich nur der

Wirkung der entstehenden strahlenden Wärme ausgesetzt werden darf. Die

Verbrennungsluft wird in den Mauerkanälen 2 bis 1 auſserordentlich stark vorgewärmt und tritt bei 3 (beiderseits) in den Feuerraum, wo die Verbrennung

des zerstäubten Theerstrahles stattfindet.

Nach den durchgeführten Versuchen ist die erzielte Rauchverbrennung eine vollständige.

Der Probekessel hatte 12qm,8 Heizfläche. Die

gebrauchte Theermenge betrug während des Versuches: 145k,75, Theermenge für die Stunde 14k,575,

verbrauchte Speisewassermenge 1384k,8, für die

Stunde 138k,48, Wasserverbrauch für den

Quadratmeter Heizfläche 10k,8. Reine Verdampfung

für 1k Theer (abzüglich der Dampfmenge, um den

Theer zuzuführen) 8k,954. Speisewassertemperatur

(Mittel) 22,7° C. Mittlere Dampfdichte 2k,66.

Chemische Analyse des Theeres: Kohlenstoff 85,06, Wasserstoff 4,55, Stickstoff 0,23,

Schwefel 0,31, Wasser: chemisch gebunden 7,39, frei 2,01, zusammen 9,40, Asche 0,45

Proc. Theoretischer Heizwerth (nach modificirten Formeln von Dulong) 8389cal. Wirkliche Verdampfung

13k,17. Verbrennungsluft (theor. Menge) 11k,456. Theor. Anfangstemperatur 20,94° C.

Mittlere Temperatur der trockenen Heizgase am Ende des ersten Zuges 450°, Fuchskanal

226°.

Mittlere Zusammensetzung derselben am Ende des ersten Zuges:

KohlensäureKonlenoxydAtmosphär.

LuftStickstoff

(Volumprocente)„„„

14,669 0,00020,27665,055

Die volumprocentische Zusammen- setzung der

Gase im Fuchskanale war in Folge Zutrites von

„falscher“ Luft geändert.

Die Zusammensetzung der für das Kilo Theer entstandenen Verbrennungsgase erreichte am

Ende des ersten Feuerzuges:

Kohlensäure (Gewichtsprocente)

3,118

Atmosph. Luft „

2,817

Stickstoff „

8,780

Wasserdampf „

0,647

Mitgeführten Wasserdampf

(Gewichtsprocente)

0,549

Zusammen

„

15,911

Luftüberschuſs-Coefficient

n = 1,24.

Die aus diesem Werthe von n berechnete Anfangstemperatur

beträgt 2215° C.

Die durch den vorgeführten Versuch nachgewiesene wirthschaftlich vortheilhafte

Verwerthung des Theeres als Brennstoff für Dampfkesselfeuerungen wäre für zahlreiche

Industriezweige, welche dieses Abfallproduct liefern, von gröſster Bedeutung und

daher die weitere Ausbildung dieser Feuerungsmethode lebhaft zu wünschen.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln