| Titel: | Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin 1889. |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 297 |

| Download: | XML |

Von der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für

Unfallverhütung in Berlin 1889.

(Fortsetzung des Berichtes S. 206 d.

Bd.)

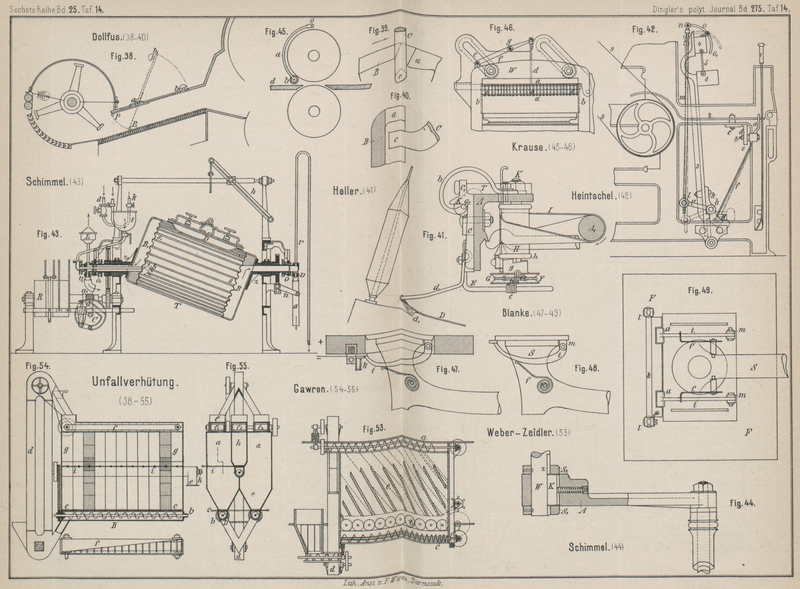

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung in

Berlin.

Vorrichtung von Aug. Dollfus (Fig. 38). Die Klappe wird

so gedreht, daſs sich das Scharnier auf Seite des Schlägers bei a und der Knopf auf Seite des Tambours bei b befinden; darauf wird an der Klappe innerhalb der

Maschine eine Blechwand P angebracht, welche sich

neigt, wenn die Klappe gehoben wird und somit den Zugang nach dem Schläger hin

versperrt.

Eine Vorrichtung, welche das Aufheben der Hauben während des Betriebes ganz unmöglich

macht, ist in Fig.

39 und 40 verzeichnet.

Auf der Schlägerwelle ist die mit einer Höhlung versehene Scheibe B angebracht, und zwar so, daſs die Höhlung gegen die

Maschine gerichtet ist. Der Rand der Scheibe besitzt eine Aussparrung a, durch welche das Ende eines an der Schlägerhaube

angebrachten Bügels C austreten kann; die Aussparrung

steht schief auf dem Radius der Scheibe und wird theilweise durch einen Ansatz am

Rande verdeckt. Wenn die Haube geschlossen ist, befindet sich das Ende c des Bügels C in der

Scheibenhöhlung und in geringer Entfernung von dem Ansätze. Während des Betriebes

wird es somit unmöglich, die Haube zu heben, weil der Bügel durch den Rand der

Scheibe angehalten wird und der Ansatz das Eintreten desselben in die Aussparrung

verhindert. Das Ende c kann nur während des

Stillstandes der Maschine frei gemacht werden und muſs man sodann den Schläger

zurückbewegen, während man die Haube etwas lüpft, bis der Bügel in die Aussparrung

eintritt, wobei es erst möglich wird, die Haube vollständig zu öffnen.

Eine ähnliche Vorrichtung verhindert jedes Aufheben während des Betriebes der

Rostklappe zwischen Schläger und Tambour und besteht darin, daſs man einen zweiten

Bügel, dessen Ende in eine Höhlung derselben Scheibe B

hineinragt, an dieser Klappe befestigt.

Die durch das endlose Tuch herbeigeführte Baumwolle schiebt sich öfters vor den

Speisecylindern zusammen. Um dies zu verhindern, ziehen die Arbeiter gewöhnlich die

Wolle mit den Händen hervor, so daſs letztere leicht mitgenommen und in den

Cylindern gequetscht werden können.

Um diese Unfälle zu verhindern, wird an dieser Stelle eine mit Längsrippen versehene

hölzerne Walze angebracht, welche wenigstens den doppelten Durchmesser der

Speisecylinder erhält, aber doch dieselbe Umfangsgeschwindigkeit besitzt. Diese

Schutzwalze übt auf das Baumwolleflieſs keinen Druck aus, verhindert aber das

Anhäufen der Wolle und verhindert, daſs die Hände des Arbeiters in die Speisewalzen

gelangen.

Selfaktoren. Die meisten Unfälle, welche hier vorkommen,

rühren gewöhnlich daher, daſs die als Aufstecker dienenden Kinder das Reinigen der

Maschine während des Betriebes derselben vornehmen. Die Kinder kriechen unter die

Maschine, um zu fegen und den Flaum fortzunehmen, und laufen dabei allemal Gefahr,

wenn sie sich nicht schnell genug zurückziehen können, zwischen dem einlaufenden

Wagen und dem Cylinderbaume meist mit dem Kopfe gequetscht zu werden.

Verbote helfen hiergegen bekanntlich nicht, so daſs man sehr interessante

Vorrichtungen zur Begegnung solcher Unfälle einführte und namentlich das Reinigen

der Maschine, d.h. des Cylinderbaumes und des Wagens durch diese selbst besorgen

lieſs.

Zur Reinigung des oberen Wagentheiles wurden schon im J. 1845 in englischen Fabriken

mit Sammet überzogene Walzen verwendet, welche durch jeden Rückgang des Wagens

gehoben wurden und dabei die Abfälle und den Flaum mit fort nahmen. Statt dieser

Walzen wurde später ein Tuch benutzt, welches vor dem Cylinderbaume auf der ganzen

Länge des Wagens gespannt war. Diese Vorrichtungen nehmen aber viel Platz ein und,

was das Tuch anbetrifft, sind feuergefährlich.

Eine sehr wirksame Schutzvorrichtung hat F. G. Heller

für Maschinen mit Wagenauszugswelle vorgeschlagen. Dieselbe ist in Fig. 41 dargestellt.

Parallel dem Cylinderbaume A ist ein Eisendraht 04

gespannt, auf welchem ein den Körper des Apparates bildender Rahmen C gleitet; dieser Rahmen trägt eine Schürze D aus Sammet oder grobem Tuche, welche den oberen und

hinteren Theil des Wagens bei jeder Zurückbewegung abwischt, und zwei Ohren C1 in welchen zwei mit

Tuch überzogene Kautschukröhren T stecken, die den

oberen Theil des Cylinderbaumes putzen; diese Röhren können leicht weggenommen und

von dem aufgefangenen Flaume befreit werden, sowie der gebogene, das Tuch D tragende Draht d, aus-

und eingehängt werden kann, ohne den Apparat zu stören. Der Führungsdraht a1 ruht in den am

unteren Theile befindlichen Einschnitten der Zwischenträger b, deren gebogene Form den Apparat frei durchgehen läſst; für Stühle von

600 bis 700 Spindeln genügt ein Zwischenträger.

Eine endlose Schnur F vermittelt eine Hin- und

Herbewegung des Apparates längs des Cylinderbaumes mittels folgender Vorrichtung:

Die Schnur geht über zwei Rollen G, welche sich auf den

am Cylinderbaume angebrachten Spindeln K drehen; auf

der vorderen, in der Zeichnung sichtbaren, dreht sich der lose Würtel H aus Holz, um welchen ein auf der Wagenauszugswelle

A1 sitzender Riemen

I geschlungen ist. Mit der vorderen Rolle G ist eine Büchse g

vergossen, deren obere schraubenförmig abgeschnittene Fläche einen Zahn bildet. Der

Würtel B trägt einen beweglichen, unten vorstehenden

Stift h gegenüber der Büchse g, auf welcher er beständig durch sein eigenes Gewicht ruht. Die

Wagenauszugswelle A1,

welche sich hin und her dreht, treibt den Würtel H

mittels des Riemens I; der Stift h des Würtels hingegen nimmt die Rolle G nur in der einen Drehrichtung mit, während er in der

anderen Richtung den Grat des Zahnes verläſst und auf dem schraubenförmigen Rücken

des letzteren gleitet, ohne die Rolle zu bewegen.

Die Rolle G theilt also der endlosen Schnur F eine ruckweise Fortbewegung, immer in derselben

Richtung mit; diese Bewegung findet entweder bei Ein- oder bei Ausgang des Wagens

statt, je nach der Lage des Zahnes.

An die Schnur F ist ein gebogenes, eine Oese j bildendes Häkchen f

geheftet; andererseits trägt der Rahmen C des Apparates

in der Mitte einen Zughebel E, auf welchem ein Draht

e spiralförmig aufgewickelt ist; letzterer gleitet

lose auf dem Hebel und richtet sich mit dem einen Ende in die Höhe, um in die Oese

j des Häkchens f

einzutreten.

Wenn das Häkchen an einer der Rollen G angekommen ist,

nimmt dasselbe, während der Bewegung um die Rolle, den Draht e mit, worauf der Apparat durch den ablaufenden Theil der Schnur

mitgenommen wird und längs des Cylinderbaumes zurückkommt.

Die jedesmalige Verstellung des Putzapparates soll höchstens gleich der Breite des

Tuches sein und hängt von der Umlaufszahl der Wagenauszugswelle, sowie von dem

Durchmesser der letzteren und des Würtels H, ab.

Die Schürze D, welche bei jedem Eingange des Wagens über

letzteren hinstreift, reinigt nicht vollständig genug dessen Oberfläche, auf welcher

der mit Oel getränkte Flaum zurückbleibt. Es wurde versucht, das Ende der Schürze

über den Träger d hinaus zu verlängern und um einen

Draht d1 zu wickeln,

auf daſs, wenn der Wagen eingelaufen ist, diese Verlängerung auf der Leiste und

besonders in dem tieferliegenden Theile am Deckel des Wagens streife. Diese

Reinigung ist noch nicht gründlich und das Oel wird überdies auf die ganze

Oberfläche des Wagens verbreitet, wodurch das Anhaften des Oeles nur erhöht und das

Tuch beschmutzt wird.

Man hat ein Mittel gesucht, um das Verbreiten des Oeles auf dem Wagen zu verhindern;

Hr. Weiss legt längs des Wagens hinter die Spindeln

eine dreieckige Latte aus Holz, um das Fortspritzen des Oeles zu verhindern;

letzteres wird an die schiefe Fläche der Latte geschleudert, sammelt sich an deren

Basis und kehrt zurück zu den Spindeln.

Das Manntausendseil hat Unfälle hervorgebracht entweder

an der Leitrolle oder an der Trommel, indem die Arbeiter mit den Fingern zwischen

einen dieser Theile und das Seil geriethen, was namentlich leicht geschah, wenn der

Arbeiter die Gewohnheit hat, dem Wagen beim letzten Ausgang nachzuhelfen.

Diese Unfälle sollen dadurch vermieden werden, daſs man den Einlauf des Seils in die Rinne

der Leitrolle und der Trommel verdeckt. Wenn die Rolle ausgeschnitten ist, so bilden

deren Arme mit dem Gestell eine Schere, so daſs diese ebenfalls verdeckt werden

müssen.

Um zu vermeiden, daſs die meist barfuſs gehenden Arbeiter an den Füſsen durch den

Wagen auf den Schienen verletzt werden, sind sogen. Schienenräumer unvermeidlich,

welche jedes Hinderniſs von den Schienen beseitigen und als Schutz gegen die

Radverletzungen dienen. Solcher Schienenräumer waren eine ganze Anzahl

ausgestellt.

Die Schützenfänger für Webstühle sollen den

herausgeflogenen Schützen sicher auffangen, bevor er weit über den Rahmen des

Webstuhles in den Saal fliegen und hier Verletzungen verursachen kann. Als

Schützenfänger dienen meist Fangnetze aus Drahtgewebe, welche in der möglichen

Flugbahn des Schützens beiderseits des Webstuhls im Rahmen aufgehängt werden.

Auch die österreichische Abtheilung enthält mehrere

Schützenfänger, unter denen eine Ausführung nach dem Patent von F. Heintschel, Edler von Heinegg in Heinersdorf,

Böhmen, beschrieben und in Fig. 42 abgebildet ist.

Die punktirten Linien geben die Stellung des Schützenfängers im Betriebe an.

An der Riemengabel 2 ist der Hebel a mit einem Schlitzende eingepaſst und bewegt sich

drehend auf dem Bolzen b, der am Haltestücke c, dieses am Stelleisen mit verstellbarem Schlitz

mittels einer Schraube angebracht ist. Der Hebel a kann

in dem Schlitze d verstellt und verschoben werden. In

das Hebelende e des Hebels a ist die Zugstange f eingehängt, an dem

anderen Ende hängt an dem Hebel mittels Bolzen g der

Gewichtshebel C.

Letzterer bewegt sich um Bolzen h der Nase k, welche an der Ladestütze 3 verschraubt ist, die einen Schlitz besitzt, so daſs Nase k mit Bolzen h sammt

Gewichtshebel C nach Bedarf, wie es die Art des Stuhles

benöthigt, höher oder tiefer gestellt werden kann. Der Gewichtshebel C ist durch Schraubengewinde l mit der Zugstange m verbunden, welche in

die Nuſs n mündet. Nuſs n

ist mit der gekröpften Prellstange o verschraubt,

welche je nach der Breite des mechanischen Webstuhles in 3 bis 4 Lagern auf der

Ladedecke 4 ruht, die mit der Schützenbahn 6 das Blatt oder Riet 5

hält.

Die gekröpfte Prellstange o1 läuft parallel mit der Ladedecke, also auch parallel mit der

Schützenbahn, von einem Schützenkasten zum anderen. Diese Prellstange o1 ist bei Stillstand

des Webstuhles fest an die Ladedecke 4 gedrückt und der

Weber kann alsdann jede Arbeit am Stuhle, wie: Schützen einlegen, Kettenfäden

einziehen, Ausdrieseln des Schusses, Schuſs suchen, Riet ausbessern und säubern u.

dgl. verrichten, ohne von dem Schützenfänger nur im geringsten gestört oder

gehindert zu sein.

Die Thätigkeit des Schützenfängers beginnt augenblicklich mit dem Betriebe des Webstuhles, und

zwar wird der Hebel a, der mit dem Schlitzende an der

Riemengabel 2 eingepaſst ist, auf dem Bolzen b gedreht und hebt mit dem Ende e durch die Zugstange f den Gewichtshebel C in die Höhe. Das Gewichtshebelende l mit Zugstange m, mit der

Nuſs n und der kurze Theil der gekröpften Prellstange

o bis zu den Lagern geht durch diese Bewegung

nieder, folglich steigt der Prellstangentheil o1 von der Ladedecke ab und bleibt über der

Schützenbahn wagerecht stehen, wie dies die punktirten Linien in den Figuren

zeigen.

Springt oder fliegt der Webschützen durch irgend ein Hinderniſs, wie eingelegte Fäden

im Fach, durch beschädigte Schützenbahn, schadhaft gewordene Pickers (Webvögel),

gerissene Schlagriemen, eingelegte Zughülsen, Flugwolle, schlechte Schuſsspulen,

defecte Schützen u. s w., heraus, so muſs der Schützen an der Prellstange o1 anschlagen,

streifen, sich stoſsen. Dadurch wird dem Schützen die Kraft benommen und er muſs

zwischen oder neben der Prellstange stecken oder sitzen bleiben.

Eine Schermaschine mit Schutzgitter hat die Maschinenfabrik, Eisengieſserei und Kesselschmiede

von Moritz Jahr in Gera ausgestellt. Die vor den

Schneidzeugen angeordneten Schutzvorrichtungen sind zum Patent angemeldet.

Da diejenigen Schutzgitter, welche während des Betriebes willkürlich geöffnet werden

können, nicht unbedingt vor der Gefahr der Verletzung schützen, so sind dieselben an

dieser Maschine mit Verschlüssen versehen worden, die mit dem Ausrückmechanismus in

Verbindung stehen, wodurch erreicht wird, daſs: die Schutzgitter erst dann geöffnet

werden können, wenn die Maschine ausgerückt und nachdem ein als Riegel dienender

Bolzen zurückgeschraubt worden ist, was so viel Zeit in Anspruch nimmt, daſs

inzwischen die Schercylinder zum Stillstand gelangt sind, und daſs die Schermaschine

erst wieder in Betrieb gesetzt werden kann, nachdem beide Schutzgitter geschlossen

sind.

Zu diesem Zwecke ist auf dem verlängerten Zapfen des vorderen Schutzgitters eine

Scheibe mit segmentförmigem Ausschnitt befestigt, in den ein auf der Ausrückwelle

festgekeilter Arm eingreift, der wählend des Betriebes das Oeffnen des Schutzgitters

verhindert und der erst durch die Bewegung der Riemengabel auf die Losscheibe

seitlich geschoben wird. Da aber die Schercylinder in Folge des Beharrungsvermögens

nach dem Ausrücken der Maschine noch 7 bis 8 Secunden ihre Drehung beibehalten, so

ist es nöthig, zu verhindern, daſs die vom Riegel befreiten Schutzgitter sofort

geöffnet werden können, hierzu dient ein zweiter Verschluſs, der aus einer am

Gestell befestigten Hülse mit Gewinde und einem darin drehbaren Schraubenbolzen

besteht, der im geschlossenen Zustand des Gitters durch eine Bohrung der Scheibe

tritt und durch Drehen an einer Kurbel von dem Arbeiter zurückbewegt werden kann, was ungefähr so

viel Zeit in Anspruch nimmt, bis die Schercylinder zur Ruhe gekommen sind. Erst nach

Entfernung dieses zweiten Riegels kann die Schutzvorrichtung geöffnet werden.

So lange die Schutzgitter oder eines der beiden geöffnet sind, kann die Maschine

nicht in Betrieb gesetzt werden, weil der oben erwähnte mit der Ausrückwelle

verbundene Arm an die Scheibenfläche anstöſst und erst nach erfolgtem Schlieſsen der

Gitter durch den Ausschnitt der Scheibe treten kann. In dieser Lage des Gitters

erfolgt auch selbsthätig die Vorwärtsbewegung des Schraubenbolzens, veranlaſst durch

eine um denselben gelegte Schnur mit daranhängendem Gewicht.

Beide Schutzgitter sind miteinander durch einen schmalen Riemen verbunden, der auf

dem Umfang der Scheiben liegt, so daſs die Stellung des hinteren Schutzgitters von

derjenigen des vorderen abhängig ist.

Dampfwaschmaschinen.

Eine mit Schutzvorrichtungen ausgerüstete Dampfwaschmaschine für eine tägliche

Leistung von 500k Wäsche war von der Firma Oscar Schimmel und Co. in Chemnitz ausgestellt. Der

Haupttheil dieser Maschine ist eine Trommel aus verzinntem Kupferwellblech, welche

diagonal gelagert ist und bei ihrer Drehung deshalb eine ganz eigenthümliche

Bewegung ausführt. Die in der Trommel eingeschlossenen Wäschestücke werden durch

diese Bewegung der Trommel abwechselnd zu einem Knäuel gebildet und dieser fällt

immer nach der anderen abwechselnd nach unten bewegten Trommelseite, wodurch sich

der Knäuel beständig umformt und die Wäschestücke sich, die Waschlauge dabei

abwechselnd aufsaugend, an einander reiben und drücken, was die Lösung des Schmutzes

bewirkt. Dabei wird die Wäsche unter dieser ständigen Bewegung mit Dampf behandelt,

gekocht und nach der Lösung des Schmutzes die schmutzige Waschlauge trotz der

schiefen Lage der Trommel aus dieser entfernt und mit reinem Wasser gespült, so daſs

die Wäsche schon zum Ausringen und Trocknen bereit aus der Maschine erhalten werden

kann. Dies ermöglicht die patentirte Spülvorrichtung, denn während man bei ähnlichen

Maschinen die Wasserentfernung aus der Trommel nur durch Ausschleudern bewirken kann

und dazu den Absperrhahn der im groſsen Bogen umlaufenden Ausschleuderrohre während

des Betriebes zu öffnen und zu schlieſsen hat, was natürlich sehr gefährlich ist,

hat man bei der ausgestellten Maschine nur nöthig, die zu beiden Seiten an den

Zapfenlagern der Trommel fest sitzenden, also ruhig stehenden Ventile durch einfache

Handräder zu öffnen, um sofort, in bequemster Weise regulirbar, den Wasserablauf aus

der Trommel hervorzubringen. Durch diese Einrichtung ist natürlich die Bedienung der

Maschine eine sehr leichte, und zugleich eine gute und hohe Leistung derselben

gewährleistet.

Die Spül Vorrichtung Fig. 43 ermöglicht, das in der Trommel befindliche Wasser bei Drehung derselben

selbsthätig durch die Drehzapfen nach auſsen zu schaffen, die Wäsche also während

des Ganges der Maschine von der Schmutzlauge zu befreien und in der Hauptsache rein

zu spülen. Die cylindrische Trommel T ist aus gewelltem

Kupferblech hergestellt, innen und auſsen gut verzinnt und diagonal excentrisch

gelagert. Die Trommel besitzt eine ovale Einfüllöffnung, welche durch einen mittels

Hebels h leicht abzunehmenden und durch zwei Bügel mit

starken Handschrauben dampfdicht zu befestigenden Deckel D verschlossen wird. Dadurch, daſs die Drehachse der Trommel T schief zu ihrer Mittelachse liegt, fällt die Wäsche

bei jeder Umdrehung der Trommel abwechselnd von einer Seite zur anderen; die Wäsche

formt sich also in der Trommel durch Abrollen an der gewellten Wand zu einem Knäuel,

dieser wird auf einer Seite mit in die Höhe genommen und fallt dann nach der anderen

Seite über, wobei sich der Knäuel auflöst und dann wieder neu formt. Dadurch

entsteht ein fortwährendes Geschiebe der einzelnen Wäschestücke an einander in der

mit Waschlauge halbgefüllten Trommel und der den Wäschestücken anhaftende Schmutz

wird dabei von der Waschlauge gelöst. Dieses wird wesentlich befördert dadurch, daſs

die Waschlauge in der Trommel durch Zuleitung von Dampf in dieselbe zum Kochen

gebracht werden kann. Die Trommel dreht sich abwechselnd etwa 15mal rechts und dann

ebenso oft links herum, welcher Bewegungswechsel ganz selbsthätig durch ein sicher

wirkendes Wendegetriebe – aus den Riemenscheiben B für

offenen und geschränkten Antriebsriemen und der den Riemenführer leitenden

Curvenscheibe C bestehend – vermittelt wird. Das

Verschlingen der Wäschestücke wird durch diesen Bewegungswechsel verhindert, was bei

gleichgerichteter andauernder Drehung der Trommel nicht der Fall sein würde. Durch

eine solche Bearbeitung der Wäsche in der Trommel geht die Lösung des Schmutzes sehr

gut vor sich und die Wäsche muſs nun rein gespült werden, was durch die patentirte

Spüleinrichtung mit den beiderseitigen Schöpfboden B

und B1 vollkommen

erreicht wird. Die beiden Schöpfboden B und B1 sind Doppelboden der

Trommel T, gewellt und in der einen Hälfte s bezieh. s1 siebartig gelocht. Durch diese gelochte Hälfte

wird bei tiefer Stellung derselben das Wasser abgefangen und durch die andere volle

Hälfte in hoher Stellung dann, da der Rücklauf in die Trommel verhindert ist,

gezwungen, durch die hohlen Drehzapfen z und z1 abzuflieſsen. Die

Ablaufrohre a und a1 aus letzteren sind während des Kochprozesses durch

Ventile v und v1 verschlossen. Bei d

erfolgt die Zuführung von Dampf; k ist die Zuleitung

für kaltes und w diejenige für warmes Wasser, welches

durch ein in dem vorderen Zapfen z1 liegendes, mittels einer Stopfbüchse abgedichtetes

Rohr durch die Brause b in die Trommel lieſst, während

die Seifenlauge durch den Trichter t zugegossen wird

und auf gleichem Wege in die Trommel gelangt. Von der Stopfbüchse des linken Zapfens z1 ist ein Rohr ein

Stück emporgeführt, an welchem ein Gehäuse L sitzt.

Dieses enthält ein Sicherheitsventil, welches Ueberdruck, und ein zweites, welches

Luftverdünnung in der Trommel verhindert. Auſserdem ist an der Stopfbüchse des

gegenüberliegenden Zapfens z ein Heberohr r angebracht, aus welchem Schaum abflieſst, wenn die

Wäsche in der Trommel kocht, so daſs hierdurch eine Controle für das erzielte Kochen

innerhalb der Trommel ermöglicht wird. An demselben Zapfen sitzt auch noch ein von

einer Schnecke angetriebenes Schraubenrad, welches mit einer Handkurbel n zu bewegen ist und zur Einstellung der Trommel beim

Herausnehmen der Wäsche dient.

Gegen einen zu hohen Druck im Inneren der Trommel, durch welchen dieselbe bersten und

der Arbeiter dabei geschädigt werden könnte, schützt eine doppelte

Sicherheitseinrichtung. Auf einer Seite sitzt in besonderem Gehäuse ein

Sicherheitsventil, so daſs bei dessen Abblasen keine Verbrühungen durch

umherspritzendes heiſses Wasser vorkommen können, und auf der anderen Seite befindet

sich ein 3m hohes Ueberkochrohr, welches unten am

Fuſsboden ausmündet und ebenfalls bei einer geringen Spannungserhöhung innerhalb der

Trommel abbläst. Gegen Unfälle, welche eintreten können, wenn keine Luft in die

Trommel gelangen kann, wenn dieselbe auskühlt, wodurch ebenfalls die Trommel

zerstört wird, schützt ein Luftventil.

Für die gefahrlose Aus- und Einrückung der Maschine ist ein Ausrücker vorhanden,

welcher sich dadurch besonders kennzeichnet, daſs mit dem Handgriffe zur Bewegung

des Riemenführers gleich die Klinke zu dessen Feststellung zur Ausrückung verbunden

ist. Mit dem Lösen der Verbindung von dem Mechanismus, welcher die abwechselnd nach

rechts und links erfolgende Drehung der Trommel vermittelt, hat man gleich den

Riemenführer zu seiner Feststellung in der Hand und man braucht zur Ausrückung,

welche bei anderen ähnlichen Maschinen immer umständlich ist und beide Hände

erfordert, nur eine Hand, was die Sicherheit wesentlich erhöht.

Zum Ausschleudern der Wäsche dient eine Schimmel'sche

Handcentrifuge, an welcher die Anordnung der Drehkurbel beachtenswerth ist. Diese

soll jene Unfälle vermeiden, welche vorkommen, wenn die Kurbeln nach ihrer

Freilassung durch die den Centrifugen inne wohnende lebendige Kraft weiter

umlaufen.

Fig. 44 zeigt

die Anordnung dieses Drehlings. Der Haupttheil A des

Drehlings ist auf der Antriebwelle W drehbar angebracht

und gegen seitliches Verschieben durch die Stellringe S1 und S2 gesichert. Die Welle W besitzt eine Nuthe N, in welche der Keil

K durch die Spannkraft der Spiralfeder F eingedrückt wird. In Folge seiner besonderen Form

legt sich der Keil K bei der Drehung, welche zur

Ingangsetzung der Maschine gemacht wird, so gegen die

Seitenfläche der Nuthe N, daſs die Welle W und somit die Maschine selbst in Bewegung kommt,

während bei entgegengesetztem Drehen ein Mitnehmen der Welle nicht stattfinden kann,

weil der Keil mit seiner schrägen Fläche aus der Nuthe herausgleitet. Es muſs daher

die Schärfe des Keiles bei dem Drehung links entgegengesetzt wie bei dem Drehlinge

rechts sein.

Um den Sicherheitsdrehling bequem und richtig an Stelle des alten festen Drehlings an

der Centrifuge anbringen zu können, ist ein mit gleicher Nuthe wie die Welle W versehener Holzcylinder eingelegt und durch die

Stellringe S1 und S2 festgehalten. Man

löst den inneren Stellring S2 los, steckt ihn auf die Maschinenwelle W

und schiebt dann den Sicherheitsdrehling ebenfalls so darauf, daſs der Keil K in die Nuthe N zu stehen

kommt. Dann befestigt man den Stellring S1 vor dem Drehling. Für die Schrauben der Stellringe

müssen Kerner angebohrt werden.

Ein vollständiges Bild seiner Waschanstalt in Spindlersfeld bei Köpenick wurde auch

in einem Stadtbahnbogen durch W. Spindler gezeigt. Die

verschiedenen Maschinen wurden durch eine besondere Dampfmaschine im Betriebe

vorgeführt. Besondere Eigenthümlichkeiten in der Construction wurden nicht

bemerkt.

Schutzvorrichtungen an Maschinen für die Erzeugung und

Verarbeitung von Papier.

Ein Hauptanziehungspunkt der Ausstellung war die zeitweise im Betriebe vorgeführte

groſse Anlage zur Erzeugung von Papier der Firma Starcke und

Hoffmann in Hirsch berg. Bei dieser groſsen Maschine war die Betriebswelle

längs derselben angeordnet und die einzelnen Zweigtriebe durch Riemen auf kurze

Wellenstummel geleitet, welche die einzelnen Walzen dann durch Kegelräder

bethätigten. Die gesammten Triebvorrichtungen waren unterhalb einer mit

Seitengeländern versehenen Laufbrücke untergebracht, von welcher aus die Maschinerie

völlig zugänglich war. Um die ganze Maschine herum lief ein Seil, durch dessen Anzug

eine Abstellvorrichtung in Wirksamkeit gesetzt werden konnte.

Die gesammte Anlage, welche natürlich die üblichen sonstigen Schutzvorrichtungen

aufweist, ist in L'industria, 1889 S. 628, ausführlich

beschrieben und durch gute Zeichnungen erläutert.

Auſser diesen Maschinen sind noch eine Anzahl kleinerer Hilfsmaschinen für die

Papiererzeugung ausgestellt, so namentlich mehrere Kalander. Diese Maschinen zeigen

jedoch sämmtlich keinerlei irgend hervorragende Eigenheiten bezüglich der

Unfallverhütung. Ebenso steht es toit den mehrfach gezeigten Verarbeitungsmaschinen

für Papier, welche meist nur Umkapselungen von Zahnrädern, Vergitterungen und

Umfriedigungen zeigen.

Die gröſste Zahl der Papierverarbeitungsmaschinen hat die Firma K. Krause in Leipzig ausgestellt.

Bei dem kräftigen Satinirwalzwerk der Firma werden die Hände der Arbeiter, welche das

zwischen Metallplatten geschichtete Papier ins Walzwerk einführen, durch hölzerne an

beiden Seiten mit Gummiringen bekleidete Wälzchen b

(Fig. 45)

geschützt. Die Achsen dieser Holz walzen sind an den unteren Enden zweier gekrümmter

Arme a eingelagert, welche oberhalb der oberen Stahl

walze ihre Dreh- und Stützpunkte o in dem ungewöhnlich

umfangreichen Walzenlager haben. Die Wälzchen hängen also zu beiden Seiten der

oberen Stahlwalze herab und werden durch ihre eigene Schwere gegen dieselbe

gedrängt. Ihre Unterseite steht in gleicher Höhe mit der Unterseite der oberen

Stahlwalze. Die Gummiringe liegen an den Enden der oberen Stahlwalze auf, und wenn

sich dieselbe dreht, versetzt die so erzeugte starke Reibung auch die Schutzwalze in

Drehung, und zwar in einer zur Bewegung der Stahlwalze entgegengesetzten Richtung.

Wenn sich die Finger des Arbeiters diesen Wälzchen nähern, so werden sie

zurückgestoſsen und von der gefährlichen Berührungsstelle der beiden Stahlwalzen

ferngehalten. Wenn dagegen der aus Metallplatten und Papierbogen geschichtete Stoſs

eingeschoben wird, geben die Holzwalzen dem Drucke nach, werden emporgehoben und

lassen den Stoſs zwischen die Stahlwalzen gleiten.

An der groſsen in Fig. 46 dargestellten Universal-Patent-Papierschneidmaschine der Firma,

die zu den vollkommensten Maschinen dieser Art gehören dürfte, sind die

Gelegenheiten zur Verletzung der Hände in noch anderer Weise eingeschränkt worden.

Schmiedeeiserne Schutzleisten verdecken die Führungsschlitze des Messers, und am

Arbeitstische, dicht vor dem Messer, an welcher Stelle erfahrungsmäſsig die meisten

Verletzungen vorkommen, ist eine sinnreiche Schutzvorrichtung angebracht, welche

besondere Besprechung verdient.

Dicht vor dem Messer ist in den beiden eisernen Hauptpfosten der Schneidmaschine je

eine Rinne b eingehobelt. In beiden Rinnen läuft ein

niedriges Gitter, welches aus den beiden, sich über die volle Schnittfläche

erstreckenden Flacheisenschienen aa und den in Löchern

derselben eingefügten Drahtstäbchen c besteht. Diese

Drahtstäbchen c gleiten lose in den gegenüberstehenden

Löchern der Schienen und sind durch Köpfchen am oberen und unteren Ende gegen

Herausfallen gesichert. Die Zugstange d, der in e schwingende Hebel f und

die Rolle g, welche auf dem Rücken der Messerscheibe

gleitet, bewirken beim Aufwärtsgehen der Messerscheide das Emporheben des

Schutzgitters. Der Bewegungsmechanismus ist so eingerichtet, daſs das Gitter etwas

früher niedergeht als das Messer, und sich etwas später emporhebt als dieses. Wenn

somit der Arbeiter aus Versehen die Hand in gefahrdrohender Nähe des Messers hält,

bekommt er vor dem Niedergange desselben von den herabgleitenden Metallstäben einen warnenden

Schlag auf die Finger und hat Zeit genug, die Hand zurückzuziehen. Auch bei

Papierstöſsen, die nicht beschnitten, sondern zerschnitten werden sollen, also noch

einen Theil des Vordertisches in Anspruch nehmen, behält das Schutzgitter seine

Wirksamkeit. Diejenigen Stäbe, welche auf den Papierstoſs treffen, bleiben auf

demselben stehen, während alle anderen seitlich niedergleiten und so wiederum das

Messer vollständig abschlieſsen.

Eine Sicherheitskuppelung verhütet Schäden, welche durch Ueberanstrengung der

Maschine erzeugt werden könnten. Wenn z.B. das Messer stumpf geworden ist, und bei

dem hierdurch gesteigerten Kraftbedarfe durch Einwirkung der vollen

Transmissionskraft Schaden leiden würde, verweigert die Kuppelung ihren Dienst, und

die Maschine steht still. Die Maschine ist mit Selbstpressung, Schnittandeuter und

einem sogen. „Schnellsattel“ zur schnellen Verstellung der Anlegevorrichtung

versehen. Sie macht 18 Schnitte in der Minute.

Eine kleinere Maschine ähnlicher Bauart ist ohne Messerschutzgitter ausgeführt, weist

aber alle anderen wichtigen Schutzvorrichtungen auf, welche an der vorbeschriebenen

Maschine angebracht sind, und kann auf Wunsch auch mit jenem Gitter versehen

werden.

Bei der ausgestellten Präg- und Vergoldepresse mit selbsthätiger Tischausführung

verhütet ein eiserner Bügel das Herausspringen des zur Tiegel Verstellung dienenden

Keiles; ein Druckanzeiger, der auf dem Kopfbalken an der Bedienungsseite angebracht

ist, zeigt dem Arbeiter beständig die erforderliche und zulässige Druckstärke in

Atmosphären an. Die Maschine ist auf 350at

ausprobirt – ein Druck, der wohl nie beansprucht werden dürfte. Ein schmiedeeisernes

Böckchen verhütet das Auseinanderfallen der Maschine, wenn die Keilschraube einmal

reiſsen sollte.

Bei einer für Fuſs- und Kraftbetrieb eingerichteten Ausstanzmaschine ist für die

tiefste Tiegelstellung eine selbsthätige Ausrückvorrichtung vorgesehen. Eine nach

unten abgebogene Metallschiene, welche vorn am Tische dicht über der Kurbelwelle

angebracht ist, verhütet Quetschungen der Hand beim Aufwärtsgehen der Kurbelwelle.

Der Fuſstritt ist derartig angeordnet, daſs der Fuſs des Arbeiters nicht gequetscht

werden kann, wenn er zufällig unter den Tritt gerathen ist. Dies wird durch ein

Gelenk in der Trittstange erreicht, welches dem vorderen Theile derselben gestattet,

dem Drucke eines untergeschobenen Gegenstandes Nachzugeben und auf demselben liegen

zu bleiben, während der hintere Theil seinen Weg vollendet.

Während bei den meisten Papierschneidmaschinen die drückendziehende Bewegung des

Messers in einseitig diagonaler Richtung erfolgt, wird bei der Maschine mit

„Changirvorrichtung“ von Weber und Bracht in

Düsseldorf das Messer beim Niedergange zwar auch in der als vortheilhaft anerkannten

diagonalen Richtung, aber abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links geführt.

Die Bewegung erhält dadurch Aehnlichkeit mit der einer Säge, und jeder Punkt an der

Messerschneide beschreibt etwa folgende Curve: Durch diese Art der Messerführung

soll Kraft gespart, das Zerschneiden des Papierstoſses rascher bewirkt und die sonst

namentlich bei schwacher Einpressung des Stoſses oft beobachtete Verschiebung der

Seitenflächen vermieden werden. Die Maschine gestattet auch das Beschneiden bereits

mit abgerundetem Rücken versehener Bücher.

Die Messerzuführungsschlitze sind mit gelochten Blechen vergittert. Vor den Messern

steht mit groſser rother Schrift: Vorsicht! Messer!

Eine mit verschiedenen Neuerungen ausgestattete Briefumschlagmaschine ist von K. Blanke in

Barmen ausgestellt (vgl. Papierzeitung 1889 * S.

1313).

Sie gehört zu derjenigen Gattung von Briefumschlagmaschinen, welche das fertig

gestanzte und an den Verschluſsklappen bereits gummirte Blatt mit Gummilösung an den

unteren Klappen versehen, es falten und so gebrauchsfertige Briefumschläge

erzeugen.

Die wichtigste Vorrichtung an dieser Maschine besteht in einer sinnreichen Ausrück

Vorrichtung, welche sofort in Thätigkeit tritt und die Maschine anhält, wenn im

Faltapparate oder auf dem Wege nach dem Sammelapparate eine Unregelmäſsigkeit

eintritt, so daſs eine schlechte Arbeit bezieh. Erzeugung von Ausschuſs vermieden

wird, weil die Arbeiter sofort auf die Ungehörigkeit aufmerksam gemacht werden.

Unter dem Formatrahmen F (Fig. 47 und 48) ist eine

drehbare Klappe k angebracht, welche aus einem um Lager

l (Fig. 49) drehbaren

Metalllineal besteht. Zwei Aussparungen dieses Lineals gestatten den gebogenen

Tastern t unbehinderten Durchgang. Diese Taster, welche

sich um die Lager mm bewegen, werden, wie Fig. 48

erkennen läſst, beim Niedergange der Stempelplatte S

durch die Federn f gegen den unteren Rand dieser

Stempelplatte gepreſst und mit derselben niedergezogen. Geht aber die Stempelplatte

wieder empor, so schlüpfen sie durch die Aussparungen der Klappe k hindurch und legen sich m höchster Stellung gegen den Rand des Formatrahmens F (Fig. 47). Sie begleiten

also den Unterstempel beim Auf- und Niedergehen, ohne bei normalem Gange der

Maschine irgendwelche Thätigkeit auszuüben. Die fehlerfrei gearbeiteten Umschläge

gleiten beim Niedergange des Unterstempels von dessen schräger Fläche ab (Fig. 48) und

werden in einem Behälter aufgeschichtet.

Wird dagegen ein Umschlag im Formatrahmen fehlerhaft gefaltet, so bleibt er zunächst

im Falzapparate hängen. Wenn dann der Unterstempel emporgeht, nimmt er das gefaltete

Papierstück wieder mit. Die in solchen Fällen stets über die Stempelplatte

herausragenden Papiertheile werden nun von unten gegen die Klappe k gepreſst und verwehren den Tastern den Durchgang. Die

Folge davon ist, daſs die Klappe von den Tastern emporgehoben und gegen den

Formatrahmen gedrückt wird. Hierdurch wird ein elektrischer Strom geschlossen,

dessen einer Poldraht mit der Klappe k bezieh. einem

Lager derselben verbunden ist, während der andere Pol mit dem Formatrahmen in

Verbindung steht. Der elektrische Strom umkreist nun einen Elektromagneten, der die

ebenfalls patentirte Ausrückvorrichtung in Bewegung setzt.

Eine Schutzvorrichtung an Steindruckschnellpressen,

welche G. Wenderoth in Cassel ausgestellt hatte, soll

besonders verhüten, daſs der Bogenabnehmer, um einen seinen Händen entfallenen Bogen

wieder zu ergreifen, sich in den zwischen Feuchttisch und Fundament befindlichen

Raum niederbeugt und mit der Hand zwischen Feuchtwalzen und Druckcylinder gequetscht

wird.

Die Schutzvorrichtung besteht aus einem flachen Kasten mit Holzwänden, der über den

gefahrbringenden Raum zwischen Fundament und Feuchttisch gestülpt wird.

Die sonstigen von Hummel in Berlin, Klein, Forst und Bohn Nachfolger in Johannisberg, Aichele und Bachmann in Berlin, F. Franke in Berlin u.a. ausgestellten Druckereimaschinen lieſsen nur die

üblichen Schutzmittel erkennen.

(Schluſs folgt.)

Tafeln