| Titel: | Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in Prag. |

| Autor: | H. Gollner |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 337 |

| Download: | XML |

Ueber Dampfkessel; von Prof. H. Gollner in

Prag.

(Schluſs des Berichtes S. 289 d. Bd.)

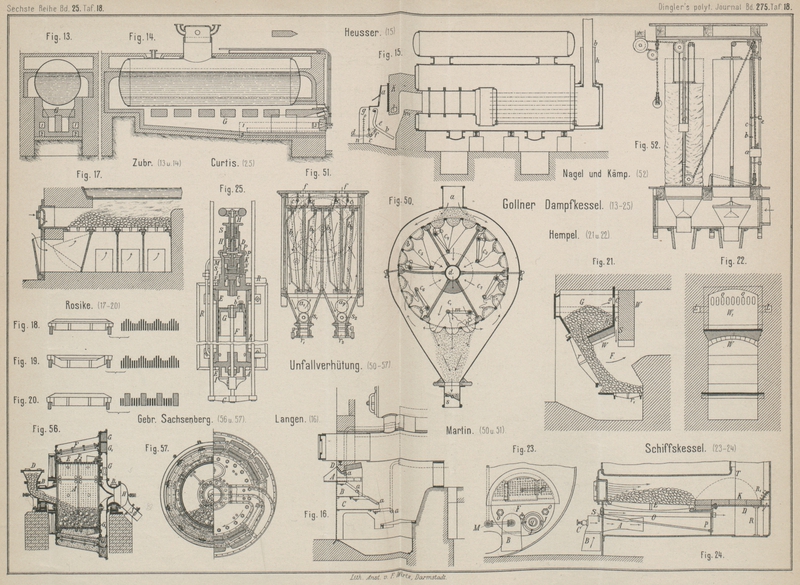

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Gollner, über Dampfkessel.

Von den Neuerungen auf dem in stetiger Entwickelung

begriffenen Gebiete der Dampfkesselfeuerungen seien zunächst folgende

hervorgehoben.

Eine rauchlose Feuerungsanlage mit beweglichem Hängeroste (Schachtfeuerung) von H. Heusser, k. k. obersten Maschinen-Ingenieur in Pola

(Ill. österr.-ung. Patentblatt, Privilegium vom 17.

April 1884, Nr. 19 S. 121).

Diese Feuerungsanlage bezweckt eine möglichst rasche Entgasung des Brennstoffes,

wobei die entwickelten Gase gezwungen werden, durch die glühende Kohle zu ziehen und

mit möglichst langer Flamme rauchlos zu verbrennen.

Zu diesem Zwecke wird eine Vorfeuerung angewendet, welche aus einem langen, aber sehr

engen, sich nach unten erweiternden Füllkasten a in

Fig. 15

besteht, unter welchem die eigenartig geformten, beweglichen Roststäbe b eingehängt sind. Diese Stäbe bilden mit etwa ⅓ ihrer

Länge den nach unten erweiterten Schacht, und werden durch ein gewöhnliches Hebel

werk f, d bewegt. Durch einen höchst einfachen

Mechanismus können diese Roststäbe b nach links gedreht

werden, so daſs die Verbrennungsrückstände leicht zu entfernen sind. Das angedeutete

Hebel werk kann auch als Schüttelvorrichtung ausgenutzt werden, ebenso ist das

Rückschlagen der einen Hälfte der Roststäbe möglich,

ohne daſs die Ausnutzung der zweiten Rosthälfte gestört wird. (Getheilter Rost.) Die

Vorderseite der Rostanlage ist durch eine zweiflüglige, in Fächer getheilte Thür

gegen den Zutritt der äuſseren Luft abgeschlossen, während die nöthige

Verbrennungsluft, durch die abziehenden Verbrennungsgase in besonderen Kanälen

entsprechend vorgewärmt, durch den im Mauerstücke m

gesparten Kanal l in den Feuerraum strömt. Der

Hängerost b in Verbindung mit dem durch k und m gebildeten Kanal,

der die innige Mischung der Verbrennungsgase mit der durch l eintretenden Luft vermittelt, bewirkt die rauchlose Verbrennung des in

den Schacht a versenkten Brennmaterials. Im Falle eine

Lufterhitzung nicht möglich ist, muſs die Verbrennungsluft durch die Luftklappe n in der Thür g eintreten,

welche übrigens in Folge des Bestreichens der angeordneten runden Eisenstäbe o durch die strahlende Wärme der Feuerungsanlage

erhitzt wird. Die Roststäbe b können auch als

Hänge-Treppenroststäbe ausgebildet sein, um auch minderwerthige Brennstoffe, wie

Kleinkohle, Sägespäne, Gerberlohe u.s.w., vortheilhaft verbrennen zu können.

Fig. 16 zeigt

einen verbesserten Langen'schen Etagenrost; die

Verbesserung besteht in der Anordnung einer Wasserkühlung und Unterstützung der nach der älteren

Ausführung freien Enden der in die einzelnen Etagen eingebauten „geknickten“

Roststäbe. Das dem Dampfkessel entnommene strömende Kühlwasser wird – wie aus der

Fig. 14

ersichtlich – in Röhren a geleitet, welche derart

angeordnet sind, daſs diese zur Unterstützung der Roststäbe dienen können. Diese

Anordnung gestattet die Einführung schwächerer, daher auch leichter zu kühlender

Roststäbe. Der Langen'sche Etagenrost ist bekanntlich

bei geeigneter Bedienung befähigt, eine rauchlose Verbrennung zu liefern, da die

frische Kohle unter die glühenden Partien desselben

Brennmaterials geschoben werden, wodurch die Entgasung des frischen Brennstoffes in

vortheilhafter Weise durchgeführt werden kann, bevor die klare Verbrennung desselben

eintritt. Diese Art der Brennstoffaufgabe, für den Verbrennungsprozeſs günstig,

verhindert die Forcirbarkeit der Feuerungsanlage.

Schubert weist in einem Vortrage (Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 30

Nr. 35) nach, daſs die bezeichnete Feuerungsanlage bei entsprechender

Bedienungsweise auch für die Verfeuerung der sächsischen Pechkohle geeignet gemacht

werden kann.

Die Erkenntniſs, daſs bei einem beschickten Planroste der Zutritt der

Verbrennungsluft je nach dem Verbrennungsprozesse an verschiedenen Stellen des

ersteren im Allgemeinen ein verschiedener sein soll, wenn eine vollkommene und

wirthschaftliche Verbrennung erreicht werden soll, führte H.

Rösicke in Berlin zur Anordnung getrennter und regulirbarer Luftzuführung

für Planröste, welche demnach als zwei-, drei- und mehrtheilige Röste auszuführen

sind (D. R. P. Nr. 35444, Zusatz). Die in Fig. 17 dargestellte

Einrichtung in Verbindung mit den aus Fig. 18 bis 20

ersichtlichen Ausbildungen der Roststäbe vermitteln für gewisse Sorten von

Kleinkohlen eine gleichmäſsige Vergasung des Brennstoffes auf der ganzen Rostfläche.

Die Roststäbe sind mit muldenförmigen Vertiefungen versehen, in welchen die bereits

entgasten Kohlentheile zurückbleiben, und welche durch die erst zu entgasenden

Brennstofftheile gedeckt werden. Diese Vertiefungen können in beliebigen Formen und

aus verschiedenen Materialien hergestellt sein. Fig. 18 und 19 zeigen die

Anwendung von besonders geformten und von gewöhnlichen Roststäben; Fig. 20 die Verwendung

gewöhnlicher Roststäbe mit Chamottebalken.

Von Heinrich Hempel in Leipzig rührt eine Neuerung

betreffend die Gaserzeuger für Dampfkesselfeuerungen her. Diese bezieht sich nach

dem D. R. P. Nr. 36669 (Zusatz) und Fig. 21 und 22 auf die

Anordnung einer oben mit Oeffnungen O versehenen Wand

W1 bei dem durch

das Hauptpatent geschützten Gaserzeuger (D. R. P. Nr. 34027) behufs Herstellung

eines Gaskanals C.

Der Gaserzeuger ist derart ausgeführt, daſs es möglich ist, denselben mit einer hohen

Schicht Brennmaterial zu versehen, ohne daſs es durch den Schlitz S1 fällt: es handelt

sich weiters mit Hilfe der Wand W1 einen Kanal C zu

bilden, in welchem die durch den Kanal L eintretende

Luft und die durch O dem Generator entströmenden Gase

vor ihrem Eintritte in den Feuerraum F gemischt werden. Im Wesentlichen werden die durch die

Vergasung des Brennstoffes entstandenen Producte durch den Kanal S1, d. i. durch eine

glühende Brennstoffschicht treten, während gleichzeitig die durch die Schlitze O, O entweichenden Gase, mit Luft gemischt, durch den

Kanal C streichend, mit den ersteren im Feuerraume

vollständig verbrennen werden.

Die Anordnung bezweckt also die vollkommene Verbrennung aller im Gaserzeuger gebildeten gasigen Producte, und zwar einer

bedeutenden Menge derselben durch Zuführung von Oberluft, welche gezwungen wird,

sich mit den frei abziehenden Destillationsproducten innig zu mischen. Die

Einrichtung ist sehr einfach und ist geeignet, die Leistungsfähigkeit gewöhnlicher

Gaserzeuger zu erhöhen.

Fred. Yates in Unkel a. Rh. gibt eine Neuerung für

Dampfkesselfeuerungen an, wodurch diese zu Halbgasfeuerungen umgestaltet werden,

welche eine wirthschaftliche Verwendung des Brennstoffes erzielen lassen. Nach dem

D. R. P. Nr. 34006 wird im Wesentlichen ein gasdichter Füllraum für den Brennstoff

hergestellt, die nöthige Verbrennungsluft durch ein Gebläse in den geschlossenen

Aschenraum gepreſst; ein Theil derselben wird neben Kesseldampf durch eine besonders

vorbereitete Düse in den Aschenraum geleitet und derart durch die Rostspalten dem

Brennstoffe zugeführt. Ein Theil der eingepreſsten Luft wird in einem besonderen

Erhitzungsapparate vorgewärmt und im erwärmten Zustande durch besondere Kanäle in

den Verbrennungsraum geleitet. Es findet bei dieser Einrichtung unter Voraussetzung

einer besonderen Beschickungsmethode und bei regelmäſsiger Handhabung der

angeordneten Sperrhähne in den Luftleitungen zunächst eine lebhafte Vergasung des

frisch aufgegebenen Brennstoffes und sodann unter dem Einflüsse der zugeführten

primären wie secundären Verbrennungsluft eine vollkommene Verbrennung desselben

statt.

Die Gesammteinrichtung ist zusammengesetzt nicht ohne Schwierigkeit zu handhaben,

einzelne Theile sind sehr hohen Temperaturen dauernd ausgesetzt, daher

voraussichtlich dem vorzeitigen Verschleiſse unterworfen.

Engineering berichtet (1886 S. 367) über eine

Kesselfeuerung mit künstlichem Zuge für Schiffskessel. Die Feuerung ist mit einem

Dampfstrahlgebläse A mit dem Dampfventil C versehen, die Verbrennungsluft tritt aus dem

Kesselraume bei B ein. Die Thür F, welche den

Aschenraum der Feuerung vorn verschlieſst, enthält eine Putzthür J mit dem Schauglase g.

Die durch A austretende Luft wird durch die engen

Kostspalten bei E gepreſst und tritt als primäre

Verbrennungsluft durch das kleinkörnige Brennmaterial. Durch die aus den Fig. 23 und

24

ersichtliche Einrichtung der Heizthür und Heizplatte tritt ein Theil der eingepreſsten Verbrennungsluft

als Oberluft auf der Vorderseite des Rostes in den Feuerraum, während die beiden

durch den Aschenfall gezogenen Rohre O, O erwärmte Luft

aus dem Kesselraume in das Warmluftreservoir R führen,

welche theüs durch die bei den Chamotteziegeln K

gelassenen Zwischenräume, theils durch die durchlöcherte Platte R1 in den Feuerraum als

secundäre Verbrennungsluft strömt.

Für die Zeit der Reinigung des Rostes (Feuerung) wird das Brennmaterial, wie aus Fig. 24

ersichtlich, nach K gebracht und derart gehäuft, daſs

ein Zutritt der kalten Luft durch die geöffnete Heizthür ausgeschlossen ist. Die

Feuerung, mit engspaltigem Roste versehen, verbrennt pausiges Brennmaterial sehr

vollkommen, gestattet ein rasches Dämpfen des Feuers, nach Umständen die Einhaltung

eines sehr schwachen Feuers, sowie die lebhafte Forcirung der Dampferzeugung.

Als Neuerungen auf dem Gebiete der Hilfseinrichtungen

für Kesselfeuerungen seien zunächst hervorgehoben: Die Registerklappe nach N. Curtis in Boston, Mass., zu deren Bethätigung

Kesseldampf verwendet wird. Die Einrichtung besteht nach Fig. 25 aus dem

Dampfcylinder E, die Stange des zugehörigen Kolbens G tritt durch den Deckel E1; der Kolben G ist gefäſsartig ausgebildet und enthält den einstellbaren Kanal b. E2 ist der obere

Cylinderdeckel mit dem Kanäle c. Dieser hohle Deckel

E2 enthält den

Haupt-Ventilmechanismus der ganzen Einrichtung. Die Haupt-Ventileinrichtung ist am

oberen Ende durch eine biegsame metallische Scheidewand D dicht abgeschlossen, die durch ein Guſsstück H gehalten wird. Die Spindel F mit Handrad

H und Feder S wirken

als Gewicht auf die bezeichnete Scheidewand. J ist ein

Ventilkolben für den Kanal c; derselbe besitzt eine

Spindel, in welche der Kanal c gelegt ist. Der Körper

des Ventilkolbens J ist becherartig, enthält da eine

Feder, welche dem Block K Widerstand leistet, der in

dem Theile H unter der Scheidewand eingeschraubt ist.

K ist ausgebohrt, um einen Hilfsbestandtheil

aufzunehmen.

Für gewöhnlich ist in E über G kein Dampf, wobei G durch ein Gewicht in

seine höchste Lage gebracht wird, für welche das Register geöffnet ist. Im Rohre R und in der Kammer P,

über und unter dem Kolben J und in der Kammer P1 herrscht stets voller Dampfdruck. Der geringste

Dampfüberdruck überwindet die Spannung der Feder S und

öffnet den Kanal N. Dadurch entweicht der Dampf in die

Kammer P Ober dem Ventil J

durch das Ausgangsrohr; hierdurch öffnet sich J und der

Dampf strömt nach Cylinder E über den Kolben G, zwingt diesen niederzugehen und das Register zu

schlieſsen.

Ist das Gleichgewicht über und unter dem Kolbenventil J

wieder hergestellt, so schlieſst sich dasselbe und wird der Kolben G unter dem Einflüsse des Gewichtes gehoben und das

Register wieder geöffnet; der Dampf im Cylinder E über

G kann durch den kleinen Kanal b entweichen (Patent Nr. 346898).

Wie ersichtlich, findet mit Hilfe der beschriebenen Einrichtung eine selbsthätige

Regelung der Stellung des Registers unter dem Einflüsse der schwankenden Spannung

des Kesseldampfes statt.

Das D. R. P. Nr. 37567 behandelt die von Andrew Laing in

Glasgow angegebenen Einrichtungen zur Belüftung von Kesselräumen und zum Speisen von

Kesselfeuerungen mit heiſser Luft. Es handelt sich hierbei um die Belüftung der

äuſseren Schürräume bei Dampfkesseln, wobei die heiſse, unreine Luft aus diesen

Räumen abgesogen und unter Druck sowie unter weiterer Erhitzung der Kesselfeuerung zugeführt wird.

Bei diesen besonders für Schiffskessel wichtigen Einrichtungen wird einerseits die

Luft in sehr gleichmäſsiger Weise von vielen den Dampfkessel umgebenden Punkten aus

dem Schürloche (Schürraum des Kesselraumes) entnommen, und andererseits gleichzeitig

eine bedeutende Abkühlung der Auſsenflächen der Kessel bewirkt, in deren nächster

Nähe sich der Heizer befindet, endlich verhindert, daſs während die Thür des

Aschenfalles geöffnet wird, die durch dieselbe einströmende heiſse Luft in den

Schürraum nächst der Feuerung eintritt. Die Kessel erhalten zu diesem Zwecke auf der

Vorderfläche sowie an den Seitenflächen ihres Vordertheiles eine mantelförmige

Umhüllung mit entsprechendem Abstande von der Kesseloberfläche, so daſs ein

Luftkanal entsteht, der an der unteren Seite offen ist und in den äuſseren Schürraum

übergeht, gleichzeitig aber oben mit den Säugöffnungen des angeordneten Saugers in

Verbindung stehend. Von diesem wird die theilweise erhitzte Luft durch passend an

der Kesseloberfläche sowie im Rauchfange angebrachte Kanäle nach dem Aschenfall

geführt und als Verbrennungsluft ausgenützt.

Die Patentschrift zeigt auf 6 Blättern in 24 Figuren die Zusammenstellungen wie

einzelne Bestandtheile der bezeichneten Einrichtungen mit mehrfachen Verbindungen,

um den vollen Erfolg derselben besonders für Schiffskessel zu sichern.

Aus den vorstehenden Mittheilungen geht hervor, daſs – wie schon eingangs erwähnt –

die Halbgasfeuerungen eine besondere Ausbildung erfahren haben, daſs die Anwendung

von erhitzter Unter- und Oberluft bei natürlichem Luftzüge, die Anwendung von

Strahlgebläsen bei geschlossenem Aschenfalle zur Beförderung von heiſser

Verbrennungsluft bei Verbrennung von grusigen, meist geringwertigen Brennstoffen,

weiter die Durchführung der künstlichen Belüftung der äuſseren Schürräume und die

Erzeugung heiſser Verbrennungsluft besonders für Schiffskessel diejenigen

mechanischen Mittel bezeichnen, welche angewendet werden, um den Wirkungsgrad der

Feuerungsanlagen für Dampfkessel möglichst zu erhöhen. Die Ausbildung der Feuerungen

für besondere und noch ungewöhnliche Brennstoffe (Kohlenwasserstoffe, Theer u. dgl.)

ist im fortschrittlichen Zuge. (S. 296 Z. 14 v. o. lies 2094°.)

Tafeln